Дипломная работа по анализу почв

C/N(В 2 ) = 1,8/0,16 = 11,3

C/N(В 2 ) = 0,3/0,03 = 10

Рисунок 1 — Запас гумуса а) график; б) диаграмма

В данной почве соотношение углерода к азоту равно 11,1, но гумус фульватный, что является отрицательной характеристикой.

Питательные элементы в данных почвах способны эмигрировать вниз по профилю, но в основном, сосредоточены в пахотном и корнеобитаемом слое.

.2 Ёмкость катионного обмена (ЕКО), состав обменных катионов, кислотность, щёлочность, реакция почвенного раствора

Величина ЕКО представлена коллоидной частью почвы и тесно связана с гранулометрическим и минералогическим составом, количеством гумуса. Почвы тяжелые богатые илом, глинными минералами и гумусом имеют ЕКО в пределах 30 — 70 мг-экв. на 100г почвы (черноземы, лугово-черноземные, луговые, темно-серые почвы). В этих почвах основным почвообразовательным процессом является гумусо-аккумулятивный.

Бедные гумусом и илом подзолистые, дерново-подзолистые имеют низкую ЕКО (2-10 мг-экв. на 100г почвы). Оподзоливание является в этих почвах основным почвообразовательным процессом.

В почвах с хорошо выраженным гумусово-аккумулятивным процессом и отсутствием процессов разрушения и выноса ила из верхнего горизонта (черноземы, каштановые, темно-серые лесные почвы) наибольшая величина ЕКО отмечается в верхних гумусовых горизонтах с постепенным уменьшением ее к породе. В почвах с отчетливым элювиальном горизонте (А2) и заметно возрастает в иллювиальном (В) и в материнской породе (С).

Состав обменных катионов хорошо отражает типовые и подтиповые особенности почв. Так наиболее плодородные почвы в составе обменных катионов содержат Са 2+ и Мg 2+ . В них может быть незначительное количество ионов Н + или Nа + . Подзолистые, дерново-подзолистые, светло-серые лесные почвы, красноземы и желтоземы в составе обменных катионов наряду с Са 2+ и Мg 2+ содержат Н + и Аl 3+ . Наличие Н 3+ и Аl 3+ свидетельствует о ненасыщенности почв основаниями и проявлении потенциальной кислотности. Наличие обменного Nа + служит показателем потенциальной щелочности в условиях протекания солонцового почвообразовательного процесса. Содержание Nа + (%) по отношению к ЕКО позволяет установить степень осолонцеватости почвы и выраженности солонцового процесса почвообразования.

Реакция почвенного раствора также четко отражает особенности генезиса и состав почв.

Близкую к нейтральной реакцию среды имеют почвы, содержащие в составе обменных катионов только Са 2+ и Мg 2+ . В карбонатных горизонтах щелочная среда (pH=8 — 8,4), обусловленная карбонатами кальция. Если рН > 8,4, то в почве имеется обменный Nа + и сода.

Показатели физико-химических свойств почв имеют важное значение в оценке почвы, определении направления почвообразовательного процесса. С величиной ЕКО связана способность почв удерживать в относительно мобильном состоянии элементы питания в катионной форме (NH4 + , К + , Са 2+ ) и по мере потребления их растениями из почвенного раствора вновь отдавать в раствор за счет обменных реакций. Показатель рН указывает, насколько благоприятна почвенная среда для фито-, агроценозов, поскольку растения предъявляют разные требования к реакции почв (Приложение 6). Величина рН служит важным показателем необходимости химической милиорации почв (известкования и гипсования). По количеству обменных Nа + и Н + (Аl 3+ ) определяют потребность в мелиорантах.

Таблица 5 — Физико-химические свойства почвы

ГоризонтА В 1 В 2 В 3 Сг.к. ф.к.>1>1>1>1>1Гумус, %3,04,63,20,5-рН7,28,68,58,58,5ЕКО, мк-экв. на 100 г. почвы32,046,046,441,640,0Обменные катионы, мг-экв. на 100 г. почвыCa20,420,412,813,425,1% от ЕКО63,844,327,632,362,8Mg10,05,47,28,08,6% от ЕКО31,311,715,519,321,5Na1,620,226,420,26,3% от ЕКО5,043,956,948,615,8Степень насыщенности основанием, %100100100100100Плотный остаток0,070,140,200,24

Таким образом, главным почвообразовательным процессом в данной почве является элювиальный процесс (разрушение и вынос).

Реакция почвенного раствора — щелочная. Данная почва нуждается в химической мелиорации, возделывание сельскохозяйственных культур не целесообразно.

Солонцовые почвы являются резервом расширения сельскохозяйственных угодий. Однако возделывание сельскохозяйственных культур на этих почвах возможно лишь при их коренном улучшении, мелиорации, изменяющей неблагоприятные физические и химические свойства. Солонцы имеют низкое плодородие. В горизонте А солонца содержится минимум гумуса и питательных веществ. Если планируется использование данной почвы под сельхоз угодья для повышения плодородия солонца нужно применять гипсование и внести в почву достаточно высокие дозы органических и минеральных удобрений.

А также сельскохозяйственное использование солонцов ограничено неблагоприятными свойствами и условиями их залегания по рельефу. Они малопригодны для земледелия, хотя в некоторых случаях их вовлекают в пахотные угодья. Для их улучшения требуется проводить глубокое рыхление, способствующее лучшему впитыванию влаги и более быстрому наступлению физической спелости почв, вносить повышенные дозы органических и минеральных (в основном азотных и фосфорных) удобрений. Гипсование солонцов на фоне снегозадержания особенно эффективно под многолетние травы. К солонцеустойчивым культурам относятся донник, пырей бескорневищный, волоснец сибирский. Все приемы мелиорации солонцовых почв более эффективны при орошении, чем в богарных условиях.

При выполнении курсовой работы особых затруднений не возникло, за исключением построения графиков ЕКО.

1 Добровольский в. В. Практикум по географии почв с основами почвоведения. М.: Посвящение, 1982.

Зеликов В. Д., Мальцев Г. И. Почвоведение с основами агрохимии. М.: Агропромиздат, 1986.

Кауричев И. С. Почвоведение. М.: Колос, 1982.

Ковриго В. П., Кауричев И.С., Бурлакова Л. М. Почвоведение с основами геологии. М.: Колос, 2000.

Теги: Интерпретация данных морфологии, анализов состава и свойств почвы Диплом Сельское хозяйство

Источник

Эколого-гигиеническая оценка состояния почвенного покрова промышленного региона

Характеристика промышленного города как источника загрязнения. Определение уровня загрязнения почвы тяжелыми металлами. Комплексная оценка экологической ситуации в городе Балхаш. Влияние процессов антропогенеза на функционирование городских почв.

Подобные документы

Динамика загрязнения почвы в промышленной зоне г. Темиртау, которая неблагоприятна по отношению к почве в селитебной зоне. Показатели загрязнения почвы тяжелыми металлами: свинцом, цинком, медью и никелем. Меры по предотвращению дальнейшего загрязнения.

статья, добавлен 24.12.2017

Характеристика деятельности ОАО «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Допустимые концентрации загрязняющих веществ в экологическом нормировании. Гигиеническая оценка качества земли населенных пунктов. Охрана химического загрязнения почв тяжелыми металлами.

статья, добавлен 15.05.2017

Характеристика понятия «загрязнение почв», определение основных критериев загрязнения окружающей среды различными веществами. Изучение последствий загрязнения почвенного покрова пестицидами, агрохимиками, тяжелыми металлами и отходами производства.

реферат, добавлен 10.12.2014

Проблема загрязнения почвенно-растительного покрова промышленного города соединениями тяжёлых металлов. Агрохимическая характеристика почв. Накопление элементов питания в растительном покрове. Особенности кумуляции, миграции, трансформации металлов.

автореферат, добавлен 02.04.2018

Почвенный покров Москвы и источники его загрязнения. Фоновое и нормативное содержание элементов в почвенном покрове и загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами. Оценка степени экологического состояния территории Москвы по загрязнению почв.

курсовая работа, добавлен 03.12.2016

Основные техногенные источники тяжелых металлов и особенности загрязнения ими почв. Миграция тяжелых металлов в почвенном профиле. Проведение почвенного мониторинга состояния почвы. Основные способы рекультивации земель, загрязненных тяжелыми металлами.

реферат, добавлен 07.01.2017

Ландшафтно-индикационное значение загрязнения почв тяжелыми металлами. Оценка степени загрязнения городских почв, ее токсичности проводят с помощью различных методов биотестирования. Анализ проб почвы для определения наличия тяжелых металлов в ней.

статья, добавлен 30.09.2018

Критерии опасности загрязнения почвы. Оценка уровня эпидемической опасности почвы населенных пунктов. Контроль за загрязнениями почв пестицидами и вредными веществами промышленного происхождения, за радиоактивным загрязнением почв. Средства контроля почв.

курсовая работа, добавлен 09.12.2012

Анализ методов определения критериев экологического состояния почвенного и растительного покровов. Разработка способа защиты почв от загрязнения тяжелыми металлами путем использования в качестве аккумуляторов тяжелых металлов многолетних растений.

статья, добавлен 20.09.2018

Характеристика основных проблем мониторинга загрязнения почвы. Анализ опасности загрязнения почвы как фактора риска для здоровья населения. Изучение влияния антропогенной деятельности промышленных предприятий города на загрязнение почвенного покрова.

статья, добавлен 25.12.2017

Источник

Дипломная работа: Агрохимическая характеристика почв СПК «Митрофановское» Сосновского района и рекомендации по применению удобрений под овощные культуры

| Название: Агрохимическая характеристика почв СПК «Митрофановское» Сосновского района и рекомендации по применению удобрений под овощные культуры Раздел: Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству Тип: дипломная работа Добавлен 00:12:31 24 июня 2010 Похожие работы Просмотров: 4853 Комментариев: 20 Оценило: 4 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Группы | Р2 О5 мг на 100 г. почвы | К2 O в мг на 100г почвы | Степень обеспеченности почвы питательными веществами | ||

| зерновые | пропашные | овощные | |||

| 1. | 20,0 | > 18,0 | Оч. высокая | Высокая | Высокая |

Таблица 2 – Группировка почв СПК «Митрофановское»по степени кислотности и содержанию питательных веществ

| Класс | Кислотность почв | Питательные вещества | |||

| степень кислотности | рНсол | содержание подвижных форм питательных веществ | Р2 О5 в мгна 100 г. почвы | К2 О в мг на 100 г. почвы | |

| 1 | Очень сильнокислая | 20,0 | > 18,0 | ||

| 7 | Щелочная | > 7,0 | — | — | — |

Такие группировки позволяют достаточно точно отразить имеющуюся пестроту в распределении питательных элементов в почвах хозяйства от истощенных до сильно обогащенных и выделить площади по группам обеспеченности. При работе с картограммами необходимо учитывать обеспеченность почв элементами питания.

3.1.1 Активная реакция среды почв

Агрохимическая характеристика черноземных почв СПК «Митрофановское»по степени кислотности представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Агрохимическая характеристика черноземных почв СПК «Митрофановское»по степени кислотности

| Угодье | Площадьобщая | Степень кислотности | ||||||

| среднекислая рН=4,6–5,0 | слабокислая рН=5,1–5,5 | |||||||

| га | % от общей площади | га | % от общей площади | га | % от общей площади | га | % от общей площади | |

| Пашня | 530 | 100 | 50 | 9,4 | 410 | 77,4 | 70 | 13,2 |

Результаты определения степени кислотности показали, что 77,4%или 410 гаот общей площади пахотных угодий хозяйства представлены почвами со слабокислой реакцией почвенного раствора. Среднекислую реакцию почвенного раствора имеют 9,4% (50 га) и близкую к нейтральной – 13,2% (70 га) от общей площади пахотных угодий.

Таким образом, активная реакция почвенной среды пахотных угодий СПК «Митрофановское» является весьма благоприятной для развития сельскохозяйственных культур.

По отношению к кислотности почвы и полевые культуры делятся на группы, представленные в таблице 4.

Таблица 4 – Группы полевых культур СПК «Митрофановское»по отношению к кислотности почв

| № п/п | Наименование культур | Отношение к кислотности почвенной среды |

| 1 | Свекла (сахарная, кормовая), клевер, люцерна, капуста белокочанная. Они чувствительны к кислотности. | 6,2–7,0 (наиболее благоприятна нейтральная или слабощелочная реакция) Очень хорошо отзываются на известкование. |

| 2 | Пшеница, ячмень, кукуруза, горох, вика, костер. | 5,1–6,0 (слабокислая и близкая к нейтральной реакции). Хорошо отзываются на известкование |

| 3 | Рожь, овес, тимофеевка, гречиха | 4,6–5,0 (переносят умеренную кислотность). Положительно реагируют на высокие дозы извести. |

| 4 | Подсолнечник, картофель | Легко переносят умеренную кислотность и лишь на сильно- и среднекислых почвах требуют известкования |

| 5 | Люпин | Малочувствителен к повышенной кислотности |

Для снижения кислотности почв проводится агрохимический прием – известкование. В качестве нейтрализатора используют известковые удобрения: мел молотый, жженая и гашеная известь, известковые туфы, мергель, доломитовая мука, металлургические шлаки, дефекат и др. В Челябинской области в основном применяются феррохромовые шлаки, которые могут содержать от 2 до 8% Сr2 О3. Указанное содержание хрома в этом материале представлено преимущественно в химически инертной форме. В почвах хром очень быстро переходит в поглощенное состояние и со временем теряет способность к обменным реакциям, водорастворимого хрома в почвах практически нет. Другие тяжелые металлы, содержащиеся в шлаке, не представляют опасности для почв, вод и с/х продукции, так как содержатся в материале в очень низких концентрациях. Средняя доза феррохромового шлака 4–9 т/га [13].

Дозы извести по отношению к кислотности почв:

— для очень сильнокислых почв до 12 т/га,

— для сильнокислых и среднекислых 9–12 т/га,

— для слабокислых 6 т/га.

Известкование проводят в любое время года. Главным условием качественного проведения работ является равномерность внесения запланированной дозы известкового материала и равномерное перемешивание его с почвой на всю глубину пахотного слоя. Известь следует вносить под вспашку, перед вспашкой известь рассеивают и заделывают культиватором. Рассев пылевидных известковых материалов лучше проводить в безветренную погоду [14].

Повышенная кислотность почвы отрицательно влияет на рост и развитие большинства культурных растений, мешает благоприятному ходу микробиологических процессов в почве.

3.1.2 Характеристика почв по содержанию подвижных форм фосфора

Фосфорные удобрения в своем прямом действии применяются только на 10–15%. Это связано со слабой способностью передвижения продуктов реакции удобрения в почве. Эффективность различных фосфорных удобрений в первые годы после их внесения в почву определяется их химическим составом. При длительном взаимодействии с почвой туков все легкорастворимые удобрения примерно одинаковым образом воздействуют на плодородие почвы. Результативность действия труднорастворимых фосфатов зависит от скорости растворения их в почве [3].

При внесении фосфорных удобрений в почве увеличивается запас фосфатов, повышается их подвижность, образуются соединения, лучше растворимые в почве, и т.д. Накопление в земле подвижных и доступных фосфатов приводит к зафосфачиванию почвы, при котором обеспечение растений фосфором происходит за счет последействия ранее внесенных фосфорных удобрений. Подобное последействие обнаруживается на всех типах почвы. Для того чтобы избежать слишком больших затрат при внесении фосфора, азота и калия, необходимо определить оптимальный уровень обеспеченности почвы этими веществами. Основным критерием оптимального фосфатного состояния почвы является содержание в ней подвижного фосфора, достаточное для получения наибольшего урожая культур. Например, оптимальным уровнем содержания фосфора в сероземных почвах считается 3–4 мг на 100 г. почвы [3].

Агрохимическая характеристика почв по содержанию подвижных форм фосфора представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Агрохимическая характеристика черноземных почв СПК «Митрофановское» по содержанию подвижных форм фосфора

| Угодье | Площадь общая | Содержание подвижного фосфора, мг/кг почвы | ||||||||

| низкое 2,1–5,0 | среднее 5,1–10,0 | высокое 15,1–20,0 | ||||||||

| Площадь | га | % от общей площади | га | % от общей площади | га | % от общей площади | га | % от общей площади | га | % от общей площади |

| Пашня | 530 | 100 | 67 | 12,7 | 351 | 66,2 | 85 | 16,0 | 27 | 5,1 |

По данным таблицы 6 видно, что почвы хозяйства имеют в основном среднее – 66,2% площади или 351 га, низкое – 12,7 или 67 га, повышенное – 16,0% или 85 га, площади содержание подвижного фосфора, доступного для растений.

При недостатке фосфорных удобрений следует учитывать способность бобовых культур использовать последействие фосфоросодержащих удобрений и почвенные фосфаты, в связи с чем норму фосфорных удобрений Фосфор играет важную роль в жизни растений. При недостатке фосфора приостанавливается рост культур. Оптимальное фосфорное питание способствует развитию корневой системы – она сильно ветвится и глубже проникает в почву.

Фосфор ускоряет созревание растений, способствует улучшению водного режима растений. Так же фосфор ослабляет вредное действие подвижных форм алюминия. На кислых почвах, которые отрицательно влияют на обмен веществ у растений, задерживается образование белков. Внешние симптомы фосфорного голодания растений проявляются в синевато-зеленой окраске листьев (свидетельство – задержки синтеза белка и накопления сахаров), нередко с пурпурным или бронзовым оттенком. Часто листья мельчают и развиваются более узкими, края их загибаются к верху. Фосфор способствует более быстрому росту в первые периоды жизни растения, поэтому рядковое припосевное внесение гранулированного суперфосфата (15–20 кг/га) в небольших дозах обеспечивает значительные прибавки урожайности самых разнообразных культур. Хорошее фосфорное питание способствует лучшей перезимовке озимых культур. Это объясняется тем, что под влиянием фосфора в узлах кущения растений с осени накапливается больше сахаров. Наибольшее количество фосфора зерновые потребляют в фазах трубкования и колошения. В зрелом злаковом растении больше фосфора сосредоточено в зерне, а меньше – в соломе [1, 3].

Хорошее фосфорное питание не только повышает урожай сельскохозяйственных культур, но и его качество. У хлебов зерно становится более богатым крахмалом, белками. Увеличивается прочность соломины и устойчивость к полеганию хлебов, усиливается холодостойкость и засухоустойчивость растений.

Следует помнить, что гречиха, рожь, люпин, горох, многолетние травы, ячмень и другие культуры хорошо усваивают фосфор из труднодоступных фосфатов [13].

Вносить фосфорные удобрения следует в количествах, в 4–5 раз превышающих вынос Р2 О5 урожаем, при этом учитывают запас усвояемых фосфатов почвы [13].

Примерные нормы фосфорных удобрений для черноземных почв представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Примерные нормы фосфорных удобрений в СПК «Митрофановское»

В килограммах на гектар (действующего вещества) Р2 О5

| Обеспеченность подвижным фосфором | Зерновые | Пропашные | Овощные | |||

| основное | рядковое | основное | рядковое | основное | рядковое | |

| Низкая | 40 | 20–30 | 60 | 20–30 | 90 | 20–30 |

| Средняя | 20 | 10–20 | 40 | 15–20 | 60 | 15–20 |

| Высокая | — | — | — | — | 40 | 10–15 |

Фосфоритование – важнейший агрохимический прием улучшения плодородия кислых, бедных по содержанию фосфора, почв. На этих почвах без внесения фосфорных удобрений нельзя получить высокий и устойчивый урожай. Фосфоритная мука – нерастворимое в воде удобрение. Для проявления удобрительного действия она требует определенных условий, например: повышенной кислотности, наличия микрофлоры, нитрификации и т.д. Это обуславливает более длительное действие фосфоритов на почву и растение. Фосфоритование эффективно под культуры, корневая система которых легко усваивает фосфор из труднодоступных соединений. Наиболее высокая окупаемость фосфоритной муки отмечается при внесении ее под озимые культуры. Затраты на фосфоритование окупаются в первые 1–3 года. Под озимые культуры в чистом или занятом пару фосфоритную муку необходимо вносить под вспашку. Эту работу надо провести за три недели до сева озимых культур. Если на одном и том же поле планируется провести фосфоритование и известкование, то фосфоритную муку нужно внести раньше известковых удобрений и заделывать оба мелиоранта послойно на разную глубину. Хорошо использовать фосфоритную муку для приготовления компостов. Фосфорит хорошо разлагает кислый торф, соотношение торф – фосмука 90:10. Для усиления деятельности микроорганизмов можно добавить 10% навоза. Чем длительнее их взаимодействие и тщательнее перемешивание друг с другом, тем более высокий эффект достигается от применения компоста. При компостировании навоза с мукой уменьшаются потери азота и повышается доступность фосфора фосфоритной муки. На одну тонну навоза берут 10–40 кг фосфоритной муки. При недостатке фосфорных удобрений следует учитывать способность бобовых культур использовать последействие фосфорсодержащих удобрений и почвенные фосфаты, в связи с чем норму фосфорных удобрений под бобовые при прямом внесении можно снижать. Следует помнить, что гречиха, рожь, люпин, горох, многолетние травы, ячмень и другие культуры хорошо усваивают фосфор из труднодоступных фосфатов. Вносить фосфорные удобрения следует в количествах, в 4–5 раз превышающих вынос P2 O5 урожаем, при этом учитывают запас усваиваемых фосфатов в почве [13].

3.1.3 Характеристика почв по содержанию обменного калия

Калийное удобрение является одним из самых необходимых элементов минерального питания растений. Калий не входит в состав органических соединений в растении, а находится в растительных клетках в ионной форме в виде растворимых солей клеточного сока и образует частично адсорбционные комплексы с коллоидами цитоплазмы. Больше всего калия находится в молодых жизнедеятельных частях растения. При его недостатке в питательной среде происходит отток его из более старых органов и тканей в молодые растущие, где он подвергается повторному использованию [3].

В растительном организме калий выполняет различные функции. Он оказывает положительное влияние на физическое состояние коллоидов цитоплазмы, повышает их оводненность, набухаемость и вязкость. Это имеет большое значение для нормального обмена веществ в клетках, а также для повышения устойчивости растений к засухе. При недостатке калия растения быстрее теряют тургор и вянут. Калий положительно влияет на интенсивность фотосинтеза, окислительных процессов и образование органических кислот в растении, он участвует в углеводном и азотном обмене. Если в растении недостаток калия, то тормозится синтез белка, в результате нарушается весь азотный обмен. Недостаток калия особенно заметен при питании растений аммонийным азотом. При его недостатке задерживается превращение простых углеводов в более сложные. Калий также повышает активность ферментов, которые участвуют в углеводном обмене, в частности сахаразы и амилазы. Под влиянием калия повышается морозоустойчивость растений, что связано с большим содержанием сахаров и увеличением осмотического давления в клетках [15].

Агрохимическая характеристика черноземных почв по содержанию обменного калия представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Агрохимическая характеристика черноземных почв СПК «Митрофановский» по содержанию обменного калия

| Угодье | Площадь общая | Содержание обменного калия, мг/100 г. почвы | ||||||||

| повышенное 8,1–12,0 | высокое 12,1–18,0 | очень высокое более 18,0 | ||||||||

| га | % от общей площади | га | % от общей площади | га | % от общей площади | га | % от общей площади | га | % от общей площади | |

| Пашня | 530 | 100 | 20 | 3,8 | 77 | 14,5 | 281 | 53 | 152 | 28,7 |

В таблице 7 видно, что почвы, составляющие 53% площади пахотных угодий хозяйства имеют в основном высокое содержание обменного калия и очень высокое содержание обменного калия характерно для 28,7% или 152 га, а повышенное – для 14,5% или 77 га площади хозяйства.

Калий участвует в процессах синтеза и оттока углеводов в растениях, осуществляет водоудерживающую способность клеток и тканей, влияет на устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды и поражаемость сельскохозяйственных культур болезнями. Внешние признаки калийного голодания проявляются в побурении краев листовых пластинок. Края и кончики листьев приобретают «обожженный» вид, на пластинках появляются мелкие ржавые крапинки. У картофеля на листьях появляется бронзовый цвет. Особенно часто недостаток калия проявляется при возделывании более требовательных к этому элементу культур, в т.ч.: картофеля, корнеплодов, капусты, силосных культур и многолетних трав. Зерновые злаки менее чувствительные к недостатку калия, но и они при остром дефиците калия плохо кустятся, междоузлия стеблей укорачиваются, а листья, особенно нижние, увядают даже при достаточном для растений количестве влаги в почве.

Калий способствует накоплению растениями сахаров, что предохраняет озимые хлеба от вымерзания, повышает прочность соломины и устойчивость к поражению корневыми гнилями и ржавчиной. Содержание калия зависит от механического состава почв. Больше его содержится в глинистой фракции почвы. Поэтому тяжелые глинистые и суглинистые почвы богаче калием, чем песчаные и супесчаные. Основная роль в питании растений принадлежит обменному калию. Хорошая доступность обменного калия обусловлена способностью его при обмене с другими катионами легко переходить в раствор, из которых он усваивается растениями. Калий находится почти во всех органах и тканях растений, но чаще всего в неодинаковых количествах. В соломе злаков калия содержится гораздо больше, чем в семенах, в ботве картофеля больше, чем в клубнях. Особенно его много в молодых растениях, в которых энергично делятся клетки. Интенсивное поглощение калия свойственно молодым растениям. Это особенно характерно для зерновых культур: потребление калия ими обычно прекращается к периоду цветения, после чего он может быть даже частично выделяться через корни в почву. В первую очередь необходимо вносить калийные удобрения на участки с пониженным содержанием калия. Вторым источником поступления калия в почву является запашка соломы. Благодаря оптимальному содержанию калия в почве можно получать стабильные урожаи сельскохозяйственных культур.

Примерные нормы внесения калийных удобрений в СПК «Митрофановский» представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Примерные нормы внесения калийных удобрений, в СПК «Митрофановский»

В килограммах на гектар (действующего вещества) К2О

| Обеспеченность почвы обменным калием | Зерновые | Пропашные | Овощные |

| Низкая | 60 | 80 | 100 |

| Средняя | 30 | 40 | 60 |

| Высокая | 30 | 40 |

3.1.4 Характеристика черноземных почв по содержанию нитратного азота

Азот является важнейшим элементом питания растений, имеющим общебиологическое значение. Он входит в состав всех простых и сложных белков, составляя 16–18% их массы.

Регулируя азотное питание растений, можно в значительной мере корректировать уровень урожая сельскохозяйственных культур, т. к. азот является ведущим фактором в повышении урожая. Однако одностороннее избыточное азотное питание, особенно во второй половине вегетации, задерживает созревание растений; они образуют вегетативную массу, но не успевают сформировать хороший урожай репродуктивных органов. При недостатке азота рост растений сильно ухудшается [3, 6].

Азотные удобрения в зависимости от формы соединения азота подразделяются в основном на следующие виды:

нитратные – натриевая и кальциевая селитры;

аммонийные – сульфат и хлорид аммония, карбонат и бикарбонат аммония;

аммонийно-нитратные – аммонийная селитра, сульфонитрат аммония;

аммиачные – безводный аммиак, аммиачная вода;

амидные – мочевина и цианамид кальция.

Кроме того, азотные удобрения могут быть представлены смешанными формами (аммиакаты). В отдельную группу выделяют медленнодействующие формы азотных удобрений (мочевиноформальдегидные и капсулированные). Однако их применение пока весьма ограниченно.

На поглощение растениями нитратного азота оказывает влияние и обеспеченность их сопутствующими элементами питания, важное значение имеет достаточная обеспеченность растений фосфором и молибденом. Недостаток молибдена задерживает восстановление нитратов до аммиака и способствует их накоплению в тканях растений [3].

Высокий уровень нитратного азота достигается системой черного пара, ранней зяблевой вспашкой, высоким уровнем обработки междурядий пропашных культур, большим процентом в структуре посевных площадей бобовых культур и другими факторами (таблица 9).

Таблица 9 – Шкала обеспеченности почв СПК «Митрофановский» нитратным азотом и потребности в азотных удобрениях [2]

По данным таблицы 10 видно, что большая часть почв, составляющая 60,8% или 322 га площади СПК «Митрофановский», имеет низкое содержание нитратного азота.

Таблица 10 – Агрохимическая характеристика черноземных почв СПК «Митрофановский» по содержанию нитратного азота

| Угодье | Площадь общая | Содержание нитратного азота, мг/кг почвы | ||||||||

| очень низкое менее 5 | низкое 5–10 | среднее 10–15 | повышенное 15–20 | |||||||

| Пашня | га | % от общей площади | га | % от общей площади | га | % от общей площади | га | % от общей площади | га | % от общей площади |

| Пашня | 530 | 100 | 97 | 18,3 | 322 | 60,8 | 76 | 14,3 | 35 | 6,6 |

Только 35 га или 6,6% площади приходится на почвы с повышенным содержанием нитратного азота, поэтому необходимо внесение азотных удобрений.

3.2 Рекомендации по применению удобрений под овощные культуры

Полевые и лабораторные исследования содержания элементов питания в зональных почвах СПК «Митрофановский» – черноземах выщелоченных позволили определить систему удобрений под овощные культуры. При этом учитывалось содержание основных элементов питания в почве и потребности в них важнейших культур.

3.2.1 Система удобрений капусты

Высокие урожаи можно получить и при внесении только минеральных удобрений, средние рекомендуемые дозы от 90 до 120 кг д.в. Капуста обладает наибольшей потребностью в азоте, поэтому даже на хорошо обеспеченных азотом почвах вносить азотные удобрения под эту культуру необходимо. Дозы азота по сравнению с фосфором и калием должны бать выше. Экономически эффективной является доза N180 P60 K60 .

Фосфорные удобрения также дают прибавки урожая. Но от внесения фосфорных удобрений свыше 180 кг/га действующего вещества прибавки снижаются.

Калийные удобрения существенных прибавок не дают. Но внесение калийных удобрений под капусту необходимо, так как вынос из почвы калия велик.

В качестве подкормки лучше использовать все виды удобрений NPK в дозах 20–30 кг/га действующего вещества. Вторую подкормку обычно проводят перед началом формирования кочанов, чаще всего азотно-калийными удобрениями в дозе 30–40 кг/га д.в.

3.2.2 Система удобрений огурцов

Огурцы очень чувствительны к пищевому режиму. Они не переносят кислых почв, оптимальная реакция почвенной среды рН составляет 6,5. Основным удобрением для огурцов является органическое удобрение навоз (в свежем виде или различного рода компосты). Вносят органические удобрения в больших дозах 50–60 т/га. Чем выше доза, тем больше урожай. Навоз лучше вносить весной под вспашку, перепашку или глубокую предпосевную обработку. Минеральные удобрения без навоза нужно вносить в небольших дозах (45–60 кг/га д.в.) и дробно: одну треть – под вспашку и две трети под культивацию. Лучше всего под огурцы вносить смесь органических и минеральных удобрений. При посеве огурцов можно использовать один гранулированный суперфосфат в небольших дозах (около 10 кг/га д.в.). Под огурцы желательно проводить подкормки органическими удобрениями: навозная жижа, птичий помет, коровяк. Навозную жижу разводят водой в 5 раз, птичий помет – в 15–20 раз, коровяк – в 8 раз.

3.2.3 Система удобрений моркови

Морковь требовательна к концентрации питательного раствора, особенно в первый период роста, поэтому можно использовать формы минеральных удобрений с высоким содержанием питательных веществ (мочевина, двойной суперфосфат, хлористый калий). При посеве моркови вносят гранулированный суперфосфат в дозе 10 кг/га д.в.

Подкормки: первая – при наличии у растений 3–4 листьев, вторая – через 15–20 дней после первой. Проводить подкормки лучше всего органическими удобрениями (навозной жижей 2–3 т/га или птичьим пометом

3–4 ц/га). Подкормки минеральными удобрениями можно проводить на фоне органических удобрений: первую – N и Р2 О5 по 15–20 кг/га д.в., вторую – Р2 О5 и К2 О по 15–20 кг/га д.в.

3.2.4 Система удобрений лука

Лук, по сравнению с другими культурами, наиболее требователен к наличию питательных элементов, что обусловлено слаборазвитой корневой системой. Лук чувствителен к концентрации почвенного раствора и рН почвы. Он лучше использует элементы питания навоза, чем минеральные удобрения. Навоз необходимо вносить только перепревший осенью под вспашку зяби. При использовании только минеральных удобрений рекомендуется вносить N90-120 P90-120 К90-120 кг/га действующего вещества. Минеральные удобрения лучше применять дробно: 70% – осенью под зябь, а остальное – подкормки.

3.2.5 Система удобрений картофеля

Для картофеля предпочтительны рыхлые почвы с легким механическим составом. Глинистые и заболоченные почвы непригодны. Оптимальная реакция почвенной среды рН 5,5–6,0.

Корневая система картофеля мочковатая. Основная масса корней сосредоточена в пахотном слое почвы и лишь отдельные корни проникают на глубину до 110–150 см. Вегетационный период от 50 до 140 дней в зависимости от сорта. Клубни прорастают при температуре 7–8 °С, более энергичный рост происходит при 12–15 °С.

Лучшие предшественники для картофеля – оборот пласта многолетних трав; озимые зерновые, идущие по чистым и занятым удобренным парам; зерновые бобовые; однолетние бобово-злаковые смеси; многолетние травы. Допустима также повторная культура картофеля.

Избыточное известкование почвы вызывает образование парши на клубных, снижает содержание в них крахмала и ухудшает лежкость при хранении. Поэтому известкование необходимо для картофеля только при средне- и сильнокислых почвах (рНсол – 5,0 и менее).

Картофель очень хорошо отзывается на внесение органических удобрений. По усредненным опытным данным внесение 20–40 т/га навоза обеспечивает прибавку урожая клубней 2,5–6,0 т/га. Из навоза картофель получает калий в легкодоступной форме и практически без хлора, что также очень важно. Вносить навоз лучше осенью при вспашке зяби. Более высокие урожаи клубней картофеля получают при совместном применении органических и минеральных удобрений.

На черноземных почвах наиболее эффективны фосфорные удобрения. По результатам опытов агрохимслужбы при внесении минеральных удобрений (на безнавозном фоне) в норме N60-120 P60-120 K90-120 на выщелоченных черноземах урожайность картофеля составляет 19,5–22,6 т/га (прибавка 7–8 т/га).

Допосевное внесение минеральных удобрений заключается в следующем: азотные удобрения следует применять весной под перепашку, фосфорные удобрения (кроме гранулированного суперфосфата) и калийные (особенно хлорсодержащие) лучше заделывать с осени под плуг.

Гранулированный суперфосфат в норме N20-40 P20-40 и гранулированные комплексные удобрения в норме N20-40 P20-40 K20-40 дают наибольший эффект при внесении в борозду при посадке картофеля. Припосевное удобрение обеспечивает прибавку урожая клубней 2,5–5,0 т/га.

3.3 Поддержание бездефицитного баланса гумуса в почвах

Гумусом называется комплекс специфических соединений, образующихся при разложении и гумификации органических остатков [26].

Очень важно использовать все имеющиеся возможности для обогащения почвы органическим веществом. Существенная роль в этом вопросе отводится органическим удобрениям, которые, наряду с поступающими в почву пожнивно-корневыми остатками, обеспечивают поддержание и повышение содержания гумуса в почве. Органические удобрения и пожнивно-корневые остатки являются основными источниками гумуса и оказывают непосредственное благотворное влияние на биологические, агрохимические, водные, воздушные и тепловые свойства почвы. В качестве органического удобрения, для восполнения запасов гумуса в почве, можно применять излишки соломы. Химический состав соломы довольно широко изменяется в зависимости от почвенных и погодных условий. В среднем она содержит 0,5% N; 0,25% Р2 О5 ; 0,8% К2 О. В ней также имеется некоторое количество серы, кальция, магния и микроэлементы.

Солома содержит 35–40% углерода в форме различных органических соединений и является важным источником углерода для образования гумуса почвы и углекислоты для воздушного питания растений. Солому (4–6 т/га) сразу после её уборки измельчают и заделывают дисковыми лущильниками в верхний, более аэрируемый и микробиологически активный слой почвы на глубину 8–10 см, через 2–3 недели, когда солома заметно разложится в почве, проводят зяблевую вспашку на нормальную глубину. При средних урожаях зерновых культур, при запашке соломы, на 1 га будет возвращаться 10–15 кг азота, 7–8 кг фосфора и 20–24 кг калия.

Немаловажную роль в повышении содержания гумуса в почве играют зеленые удобрения (сидериты). На зеленые удобрения возделывают как бобовые (люпин, клевер, донник и др.), так и не бобовые культуры (рапс, горчица, гречиха и др.) При запашке 40–50 т/га измельченной массы бобовых сидеритов, в почву попадает 150–200 кг азота, что равноценно 30–40 т навоза. Положительное действие зеленых удобрений продолжается 3–4 года. После запашки в почву и минерализации зеленой массы сидеритов азот, связанный в форме органических соединений, переходит в минеральную форму и используется последующими растениями, причем коэффициент использования азота зеленого удобрения в первый год вдвое выше, чем азота навоза. Кроме того, бобовые сидериты, обладая хорошо развитой и глубоко проникающей в почву корневой системой, извлекают питательные элементы из нижних горизонтов почвы, а также усваивают фосфор и другие питательные вещества из трудно растворимых соединений. Поэтому при разложении запаханной растительной массы пахотный слой почвы обогащается не только органическим веществом и усвояемыми соединениями азота, но также фосфором, калием и кальцием [26]. Под влиянием зеленого удобрения увеличивается содержание гумуса в почве, усиливается микробиологическая деятельность, повышаются влагоемкость, поглотительная способность почвы, улучшается её структура. В результате значительно повышается плодородие почвы и урожай последующих культур.

Количество гумуса выражают в процентах к массе абсолютно сухой почвы (таблица 11).

Таблица 11 – Шкала для оценки гумусного состояния почв СПК «Митрофановский»

| Признак | Уровень признака | Пределы величин | ||||||||

| Содержание гумуса, % | Очень высокое | > 10 | ||||||||

| Высокое | 10–6 | |||||||||

| Среднее | 6–4 | |||||||||

| Низкое | 4–2 | |||||||||

| Очень низкое | 3 Н – мощность слоя почвы, см. Чаще всего запасы гумуса вычисляют для пахотного слоя и в слоях 0–50 см и 0–100 см. Вызывает тревогу заметное снижение на территории изучаемого хозяйства, как и всей Челябинской области, содержание в почве органического вещества. Это ведет к уменьшению запасов элементов питания, в первую очередь, ухудшению физических свойств и структуры почвы, снижению ее биологической активности, служит причиной развития ветровой и водной эрозии. Одна из основных причин потери гумуса в почве – это высокие, несбалансированные по фосфору и калию дозы азотных удобрений. Известно, что при высоком содержании в почве азота, низком фосфора и калия, гумус сильно разрушается. Для поддержания бездефицитного баланса гумуса следует вносить органические удобрения. Основное количество органического вещества должно компенсироваться за счет навоза и торфа. 10 тонн внесенного в почву полуперевшего навоза обеспечивает образование 1 тонны гумуса. Контролировать потери и восполнение органического вещества в почвах севооборота или в целом по хозяйству позволяют гумусовые балансы. На их основе должна обеспечиваться целенаправленная работа по расширенному воспроизводству почвенного плодородия. Таким образом, главным и важным источником восполнения потерь азота и органического вещества был и остается навоз, ресурсы которого в хозяйствах используются не в полную меру. Используя тот или иной вид органического удобрения, необходимо знать содержание в нем основных элементов питания. 4. Эколого-экономическая оценка пахотных угодий СПК «Митрофановское»Земля – важнейшее условие существования человеческого общества, незаменимое средство удовлетворения его разнообразных потребностей: экономических, социально-бытовых, эстетических и др. В сельском хозяйстве земля – главное средство производства, функционирующее одновременно как предмет труда и как средство труда. К землям сельскохозяйственного назначения относятся территории, предоставленные сельскохозяйственным товаропроизводителям и предназначенные для ведения сельского хозяйства. В современных условиях обостряется проблема рационального использования земли. Основные направления рационального использования земельных ресурсов и их охраны следующие: сохранение природной среды путем создания системы стабилизирующих и особо охраняемых территорий, способных поддерживать экологический баланс; предотвращение деградации земель; восстановление утраченных вследствие нерациональной хозяйственной деятельности и деградации первоначальных свойств и качеств земельных угодий, соответствующих окружающим природным условиям; переход на ресурсосберегающие технологии и системы хозяйственного использования земель. В решение проблем рационализации использования земельных ресурсов и охраны большая роль принадлежит федеральным целевым программам, являющимся важнейшим средством реализации политики государства, активного воздействия на экономические и экологические процессы. При сельскохозяйственном освоении черноземов дерновый процесс почвообразования ослабевает настолько, что создается отрицательный баланс органического вещества, щелочноземельных катионов и элементов питания, усиливается элювиальный процесс. Поэтому диагностика природных процессов почвообразования и состояния почв является практической необходимостью. Сейчас становится очевидным, что дифференцированный подход к охране и использованию отдельных почв с учетом их особенностей является ключевым принципом в земледелии [2]. В связи с этим на основании свойств почв и климатических показателей проводится почвенно-экологическая оценка. В основу её положен расчет почвенно-экологического индекса (ПЭи), который является комплексным показателем состояния почв. Землевладение и землепользование в Российской Федерации являются платными. Целью введения платы за землю является стимулирование рационального землепользования, охраны и освоения земель, повышение плодородия почв, выравнивание социально-экономических условий хозяйствования на землях разного качества [27]. Цена почвы определяется потенциальным плодородием, которое характеризуется путем расчета почвенно-экологического индексов (приложение А). Кроме того, цена почвы зависит от совокупности местных условий, прежде всего рельефа, а также от местоположения участка, для учета которых используют поправочные коэффициенты на особенности территории и местоположение участка [14]. Стоимость 1 балла условно принята 2000 рублей [24]. По данным таблицы 12 видим, что наиболее высокий балл ПЭи получен по чернозему выщелоченному в пашне, составляющий 58, 0 баллов, что на 11,8 баллов выше по сравнению с серой лесной почвой. При этом наибольшая стоимость одного гектара земли получена по чернозему выщелоченному (пашня) – 11600 рублей, что на 2400 рублей выше по сравнению с серой лесной почвой. Таблица 12 – Экологическая и экономическая оценка пахотных почв СПК «Митрофановский»

Таким образом, наиболее экономически эффективным среди зональных почв СПК «Митрофановский» в пашне является чернозем выщелоченный. 5. Безопасность жизнедеятельности5.1 Охрана труда5.1.1 Общие положения по охране трудаОхрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [31]. По установленному законодательству по охране труда никто не имеет право вводить в эксплуатацию производственные здания, сооружения, машины, механизмы, внедрять в производство новые технологические процессы и материалы без надлежащего обеспечения безопасных и безвредных условий для работающих. Правила и нормы по охране труда обязательны для администрации предприятий, учреждений и организаций. В соответствии с этими правилами администрация должна соответствующим образом оборудовать рабочие места и создавать на них безопасные, безвредные и здоровые условия труда. Чтобы обеспечить безопасное выполнение работ и надлежащее поведение работающих на производстве, для рабочих и служащих разрабатываются инструкции по технике безопасности. Они разрабатываются и утверждаются администрацией по согласованию с профсоюзами, которые обязаны контролировать соблюдение этих инструкций всеми работниками. Каждый работник имеет право на охрану своего труда, в том числе: 1) на рабочее место, защищенное от воздействия вредных или опасных производственных факторов, которые могут вызвать производственную травму, профессиональное заболевание или снижение работоспособности; 2) на возмещение вреда, причиненного ему увечьем, профессиональным заболеванием; 3) на обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов об охране труда за счет средств работодателя; 4) на обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 5) на обращение с жалобой в соответствующие органы государственной власти, а также в профсоюзы в связи с неудовлетворительными условиями и охраной труда; 6) на участие в проверке и рассмотрении вопросов, связанных с улучшением условий и охраны труда; 7) на профессиональную подготовку за счет средств работодателя в случае приостановки деятельности или закрытия предприятия, либо в случае потери трудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. За соблюдением правил охраны труда должен вестись государственный, ведомственный надзор и общественный контроль, соответствующими органами. За нарушение законов, неправильные действия или бездействие, которые привели или могут привести к травматизму, заболеваниям, авариям, пожарам, все лица несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ [30]. 5.1.2 Техника безопасности при выполнении ручных работДля проведения агрохимических исследований отбираются почвенные образцы с применением ручного инструмента. Проведение почвенных исследований с применением ручного инструмента следует осуществлять с учетом погодных условий. В зависимости от погодных условий выбирают время начала, перерыва и конца работы. Инструмент должен быть выбран с учетом роста и физических возможностей работающих. Следует своевременно ухаживать за инструментом – очищать, устранять неисправность, точить. Ручки и рукоятки лопат и другого ручного инструмента должны быть прочными, хорошо обработанными, не иметь трещин, выщербин и других неровностей, которые могут повредить руки. На время перерыва для отдыха, обеда инструмент нужно складывать в установленном месте, так, чтобы не загрязнять ручки и рукоятки. Запрещается бросать инструмент (грабли) и класть зубьями вверх. Нельзя оставлять инструмент на делянках, хранить в траве, копнах сена, снопах, особенно острые. Нельзя перевозить такой инструмент в мягкой таре. Работать следует в жесткой закрытой обуви. Во время работы с ручным инструментом нужно постоянно наблюдать за действиями рядом работающих товарищей, чтобы не нанести им травму и не получить ее от них. Запрещается проверять остроту лезвия инструмента пальцами. Чтобы исключить порезы рук, нужно протирать ножи от обушка к лезвию, но не вдоль лезвия [29]. При работе с ручным инструментом возможно травмирование работников. Комплекс срочных мероприятий для сохранения жизни и здоровья человека при несчастном случае, выполняемых на месте происшествия самим пострадавшим (самопомощь) или другим лицом, находящимся поблизости (взаимопомощь), называется первой помощью. При оказании первой помощи соблюдают следующую очередность действий: Устраняют воздействие на пострадавшего опасных и вредных веществ, вызвавших несчастный случай; Выполняют необходимые мероприятия по спасению пострадавшего, причем в порядке срочности вначале восстанавливают проходимость дыхательных путей, проводят искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановку кровотечения, накладывают повязку, шину и т.п.; Вызывают скорую медицинскую помощь, врача или организуют доставку пострадавшего в лечебное учреждение; Поддерживают жизненные функции пострадавшего по пути следования в лечебное учреждение или до прибытия врача. При оказании первой помощи используют медикаменты и средства, находящиеся в медицинской аптечке, а также разнообразные подручные средства. Строгое выполнение правил техники безопасности позволяет предотвратить несчастные случаи и производственные травмы [31]. 5.2 Охрана природыОхрана окружающей среды – это система научных знаний и комплекса государственных, международных и общественных мероприятий, направленных на расширенное использование, охрану и восстановление природных ресурсов, на сохранение биологического разнообразия, на защиту окружающей среды от загрязнения и разрушения, для создания оптимальных условий существования человеческого общества, удовлетворения материальных и культурных потребностей ныне живущих и будущих поколений [28]. 10 января 2002 года был принят новый Федеральный закон «Об охране окружающей среды». В этом законе речь идет не только о компонентах природной среды, но и о всей совокупности материальных и культурно – исторических объектов, которые составляют среду обитания человека и обеспечивают условия его жизнедеятельности и состояния здоровья при таком подходе в качестве субъектов правоотношений выступают все участники хозяйственной и иной деятельности, органы государственной власти и управления (регулирования), контроля (надзора) в области экологопользования и охраны окружающей среды, а также граждане, право которых на благоприятную окружающую среду гарантируется Конституцией Российской Федерации. Применение минеральных удобрений – одно из основных условий повышения урожайности овощных культур, а также важное звено технологий их выращивания. Так, с урожаем овощных культур из почвы выносится большое количество минеральных удобрений, поэтому необходима постоянная компенсация потерь питательных элементов. Среди многочисленных загрязнений наиболее токсичными являются тяжелые металлы. Они адсорбируются пахотным слоем почвы, особенно при высоком содержании гумуса и тяжелом механическом составе. Проблема тяжелых металлов в агрохимии – это проблема их поступления в растения из разных источников: атмосферы, поливной воды, удобрений и почв. Изменяя свойства почвы, можно регулировать поступление тяжелых металлов в растения. Агрохимическими исследованиями в СПК «Митрофановский» установлено, что внесение высоких доз минеральных удобрений приводит к негативным явлениям – накоплению большого количества нитратов в почве, грунтовых водах, водоемах, в урожае возделываемых культур, особенно в корнеплодах. Ухудшаются также и агрохимические свойства почвы – повышается гидролитическая и обменная кислотность почвы, снижается сумма поглощенных оснований, увеличивается содержание подвижных форм марганца и алюминия. При этом нередко снижается качество продукции и не повышается урожай возделываемых культур. Высокие дозы удобрений приводят к полеганию растений, созданию высоких концентраций солей в почве, большим потерям из удобрений газообразного азота и выбыванию его из почвы с атмосферными осадками. Хорошим приемом накопления азота в почве является парование. Пар – это не только средство сохранения запасов влаги в почве и средство борьбы с сорняками, но и один из основных агрохимических приемов накопления доступного азота. Выполнение поставленных задач по охране окружающей среды предусматривает:внесение основной части удобрений под вспашку с заделкой в наиболееувлажненные слои почвы;применение таких прогрессивных приемов, как внесение удобрений в рядки при посеве и азотная подкормка озимых зерновых с использованием результатов почвенной и растительной диагностики;совместное применение минералов значительно увеличивает коэффициент использования растениями питательных веществ каждого из компонентов. При внесении минеральных удобрений и химических мелиорантов установлены следующие природоохранные зоны: прибрежная зона – 50 м; водоохранная зона – 100 м; санитарная зона – 300 м. В природоохранных зона; запрещается: распашка земель, выпас и организация летних лагерей скота, авиационно-химические работы, мытье машин и оборудования, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, содержащих стойкие хлорорганические соединения, использование навозных стоков на удобрения, размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, ГСМ, складирование навоза, мусора и отходов производства. Перед человечеством стоит задача значительного увеличения производства продовольствия, энергии, строительства жилья. Видимо, и в будущем среди основных средств повышения урожайности сельскохозяйственных культур останутся удобрения, поэтому с каждым годом доля их в круговороте питательных веществ будет увеличиваться. Полный отказ от использования минеральных удобрений, который иногда предлагают в качестве одного из возможных путей развития сельского хозяйства, приведет к катастрофическому сокращению производства продовольствия. Поэтому единственно правильное решение данной проблемы – это не отказ от применения, а коренное улучшение технологии использования минеральных удобрений, внесение их в оптимальных дозах и соотношениях, правильное хранение [29]. Основной причиной загрязнения биосферы являются грубые нарушения научно обоснованной технологии транспортировки минеральных удобрений, их хранения и внесения в почву. Наряду с минеральными удобрениями в сельском хозяйстве широко используются органические, способствующие не только формированию высоких урожаев возделываемых культур, но и сохранению и повышению почвенного плодородия. Благодаря высокому содержанию сравнительно легкоразлагаемого органического вещества, сбалансированному содержанию важнейших биогенных элементов (N, Р, К) и необходимых растениям микроэлементов навоз и птичий помет издавна считаются ценными удобрениями, но избыточное внесение экскрементов животных в почву ведет к увеличению содержания в ней подвижного цинка и железа, иногда меди и магния, к повышению содержания нитратов. Загрязнение биосферы при использовании отходов животноводства в земледелии происходит из-за недостатков технологии их переработки и внесения в почву [28]. Таким образом, необходимо осуществлять жесткий контроль за использованием минеральных удобрений и мелиорантов. Этот контроль начинается с обследования почв, цикличность которого регламентирована и проводится через 5–6 лет. Только после выполнения агрохимического анализа можно решить вопрос о месте, способах, дозах и сроках применения средств химизации. Система удобрений в современных условиях должна быть поддерживающей, т.е. позволяющей повысить экономическую эффективность удобрений за счет их перераспределения, с более обеспеченных почв на менее обеспеченные, для поддержания доступного уровня плодородия. В результате исследований пахотных угодий СПК «Митрофановский» были получены агрохимические характеристики почв, на основе которых были разработаны рекомендации по применению удобрений. Практическая ценность исследований заключается в том, что разработанные системы удобрений позволяют получить максимально экологически чистую продукцию овощных культур. В данном опыте, с применением минеральных удобрений помимо положительных результатов, есть и отрицательные моменты, связанные с влиянием удобрений на окружающую среду. Для решения данной проблемы необходимо усовершенствовать организационные работы по технологии транспортировки, хранения и применения удобрений, а также соблюдать сроки и нормы высева. Выводы1 Почвы пахотных угодий СПК «Митрофановский» представлены черноземами выщелоченными и серыми лесными почвами и составляют 530 га. На слабо-, средне- и повышенной обеспеченности фосфором приходится соответственно 67 га (12,7%), 351 га (66,2%), 85 га (16%). По содержанию калия почвы хорошо обеспечены, 53% площади пахотных угодий хозяйства имеют в основном высокое содержание обменного калия и очень высокое содержание обменного калия характерно для 28,7% или 152 га, а повышенное – для 14,5% или 77 га площади хозяйства. Азотом эти почвы бедны. 322 га имеют низкое содержание нитратного азота. И только 35 га площади приходится на почвы с повышенным содержанием азота. Необходимо внесение азотных удобрений. Активная реакция среды этих почв слабокислая. 2 Система удобрений овощных культур должна учитывать вынос элементов питания с продукцией. Для поддержания плодородия необходимо: под капусту – экономически эффективной является доза N180 P60 K60 .В качестве подкормки лучше использовать все виды удобрений NPK в дозах под огурец – основным удобрением для огурцов является органическое удобрение навоз. Вносят органические удобрения в больших дозах 50–60 т/га. Минеральные удобрения без навоза нужно вносить в небольших дозах Под морковь – при посеве моркови вносят гранулированный суперфосфат в дозе 10 кг/га д.в. Проводить подкормки лучше всего органическими удобрениями (навозной жижей 2–3 т/га или птичьим пометом 3–4 ц/га). Подкормки минеральными удобрениями можно проводить на фоне органических удобрений: первую – N и Р2 О5 по 15–20 кг/га д.в., вторую – Р2 О5 и К2 О по 15–20 кг/га д.в. Под картофель – хорошо отзывается на внесение органических удобрений. По усредненным опытным данным внесение 20–40 т/га навоза обеспечивает прибавку урожая клубней 2,5–6,0 т/га. При внесении минеральных удобрений (на безнавозном фоне) в норме N60-120 P60-120 K90-120 на выщелоченных черноземах урожайность картофеля составляет 19,5–22,6 т/га (прибавка 7–8 т/га). Гранулированный суперфосфат в норме N20-40 P20-40 и гранулированные комплексные удобрения в норме N20-40 P20-40 K20-40 дают наибольший эффект при внесении в борозду при посадке картофеля. Припосевное удобрение обеспечивает прибавку урожая клубней 2,5–5,0 т/га. Под лук – наиболее требователен к наличию питательных элементов Он лучше использует элементы питания навоза. Навоз необходимо вносить только перепревший осенью под вспашку зяби. При использовании только минеральных удобрений рекомендуется вносить N90–120P90–120К90–120 кг/га действующего вещества. Минеральные удобрения лучше применять дробно: 70% – осенью под зябь, а остальное – подкормки. 3 Почвенно-экологический индекс черноземов выщелоченных составляет 58,0 баллов и серых лесных почв – 40,6 баллов, цена 1 га этих почв составляет соответственно 11600 руб. и 9200 руб. Библиографический список1 Штефан В.К. Жизнь растений и удобрений. М.: Колос, 1981. 84 с. 2 Никляев В.С. Основы земледелия и растениеводства. М.: Агропромиздат, 1990. 364 с. 3 Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И. Агрохимия. М.: Колос, 1996. 276 с. 4 Синявский И.В. Агрохимические и экологические аспекты плодородия черноземов Зауралья. Челябинск: ЧГАУ, 2001. 275 с. 5 Влияние системы удобрений в четырехпольном севообороте на плодородие чернозема типичного. Зубенко В.Ф. [и др.] // Агрохимия. 2004. №11. С. 5–8. 6 Овчинникова М.Ф., Гомонова Н.Ф., Зенова Г.М. Изменение свойств почвы и продуктивности агроценозов при длительном применении различных систем удобрений // Почвоведение. 2005. №1. С. 104–112. 7 Почвоведение. Кауричев И.С. [и др.]. М.: Колос, 1982. 496 с. 8 Амельянчик О.А., Воробьева Л.А. Показатели и методы оценки почвенной кислотности и потребности почв в извести // Агрохимия. 1991. №2. С. 123–135. 9 Муха В.Д., Лазарев В.И. Изменение физико-химических свойств чернозема типичного при его длительном сельскохозяйственном использовании // Агрохимия. 2003. №1. С. 5–7. 10 Влияние многолетнего внесения удобрений на ППК и микробное сообщество выщелоченного чернозема. Свистова И.Д. [и др.] // Агрохимия. 2004. №6. С. 16–23. 11 Смирнов П.М., Муравин Э.А. Агрохимия. М.: Агропромиздат, 1984. 447 с. 12 Глухих М.А., Собянин В.Б., Собянина О.Б. Терентий Семенович Мальцев. Идеи и научные исследования: (Часть вторая). Курган: ФГУИПП «Зауралье», 2005. 244 с. 13 Кореньков Д.А. Агроэкологические аспекты применения азотных удобрений. М.: РАСХН, 1999. 296 с. 14 Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую химию. М.: Мир, 1997. 232 с. 15 Дудина Н.X., Панова Е.А., Петухов М.П. Агрохимия и система удобрения. М.: Агропромиздат, 1991. 400 с. 16 Справочник по климату СССР. Вып. 18, ч. 2. Л.: Гидрометеоиздат, 1965. 395 с. 17 Справочник по климату СССР. Вып. 20: Влажность воздуха, атмосферные осадки, снежный покров. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. 332 с. 18 Левит А.И. Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск Юж.-Урал. кн. изд-во, 2005. 246 с. 19 Козаченко А.П. Обоснование приемов рационального использования, обработки и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Челябинской области. Челябинск, 1999. 145 с. 20 Гарбар Б.М. Избранные сочинения. М.: Сельхозгиз, 1987 543 с. 21 Роде А.А. Принципы организации и методы стационарного изучения почв. М.: Наука, 1976. 305 с. 22 Практикум по почвоведению с основами геоботаники / Яскин А.А. [и др.]. М.: Колос, 1999. 256 с. 23 Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: МГУ, 1970. 487 с. 24 Ганжара Н.Ф. Практикум по почвоведению. М.: Агроконсалт, 2002. 392 с. 25 Карманов И.И. Оценка плодородия почв // Методика комплексной агрономической характеристики почв // Почв. Инс-т им. В.В. Докучаева. М., 1985. 26 Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусовое состояние почв. М.: Изд-во МГУ, 1986. 243 с. 27 Экономика сельского хозяйства. Минаков И.А. [и др.]. М.: Колос, 2003. 328 с. 28 Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. М.: Высшая школа, 2002. 334 с. 29 Белова С.В. Безопасность жизнедеятельности. М. 2003. 295 с. 30 Зотов Б.И., Курдюмов В.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве. М.: КолосС, 2003. 432 с. 31 Шкрабак В.С., Луковников А.В., Тургиев А.К. Безопасность жизнедеятельности в сельскохозяйственном производстве. М.: КолосС, 2004. 512 с. Источник ➤ Adblockdetector |

,

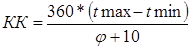

, (1)

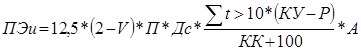

(1) t>10 – среднегодовая сумма активных температур;

t>10 – среднегодовая сумма активных температур; , (2)

, (2) (3)

(3)