Состав и виды почвогрунта

Если дачник (овоще- и садовод) будет знать состав и виды почвогрунта (и не только на своём участке), то можно подобрать лучший материал и для выращивания рассады и для повышения плодородия земли. Тот плодородный слой, что имеется на огороде, в саду, газонах и цветниках, не всегда соответствует качеству, ввиду отсутствия полезных компонентов, необходимых для растений. А при дефиците полезных веществ, последние не получат необходимые для роста компоненты и, соответственно, не порадуют дачника обильным урожаем. Поэтому, как правило, землю на участке удобряют органическими удобрениями, сами подготавливают её для рассады, либо, при отсутствии желания возиться, закупают в магазинах.

Разные виды почвогрунта имеют отличия в составе. И, в зависимости от типа земли на садовом участке, нужно уметь правильно подобрать вид почвогрунта. Для этого нужно знать составы земли и субстанции.

Что такое почвогрунт

Почвогрунтом называется высокоплодородная субстанция, пригодная для выращивания овощных культур, цветов, деревьев и кустарников. С его помощью можно частично или целиком заменить верхний слой земли. Садоводы используют такие смеси в ландшафтном дизайне и при посадке растений или цветов.

Основой субстанции является глубинный торф высокого качества, более чем на 60% состоящий из чистого перегноя (гумуса). К нему, в зависимости от вида растения, могут добавляться:

- Речной песок (мелкий и среднего размера),

- минеральные удобрения,

- органические добавки (компост),

- легкий суглинок.

Процентное содержание этих компонентов в составе субстанции меняется, все зависит от видов растений, которым необходим определенный состав плодородной массы. Он имеет различную консистенцию, кислотность и плотность.

Произведенный в промышленных условиях, плодородный субстрат очень богат питательными веществами, поэтому растения продолжительное время будут снабжены питательными компонентами. В гумусе содержатся:

- Вещества органического происхождения,

- гуминовые кислоты.

Минеральные удобрения, добавленные в состав в процессе производства субстанции, имеют оптимальное соотношение макро- и микроэлементов. Благодаря добавлению в массу речного песка, грунт становится рыхлым, хорошо пропускает кислород и жидкость. Одновременно, вода в такой почве не будет застаиваться, то есть анаэробные бактерии не будут сильно размножаться.

Виды почвогрунтов для декоративного садоводства

В зависимости от вида культуры в таком садоводстве требуются специальные грунты. Земля с дачного участка в данном варианте не подходит, поскольку в ней нет тех компонентов, которые нужны декоративным растениям разного вида. По этой причине необходимо заготавливать, либо покупать специальные питательные смеси, в которых скомбинированы все необходимые компоненты для оптимального развития саженцев.

Дерновая земля

Её приготавливают из верхнего слоя земли, который содержит питательные вещества, а сама почва пориста. Этот грунт лучше брать на участках, где росли бобовые растения. С низин земля не подходит из-за кислотности. Заготавливать её нужно весной, чтобы лето она пролежала в штабелях и перепрела. Осенью дерновую почву нужно просеять.

Перегнойная земля

Её основой является перегнивший навоз. В ней содержится большое количество питательных компонентов. Чтобы перегной был хорошего качества, следует сложить штабелем свежий навоз. Нужно поддерживать его обязательно во влажном состоянии, плюс его также придется перелопачивать несколько раз. Если штабель подготовить весной, то к окончанию следующего сезона земля будет готова.

Листовая земля

Её получают в процессе перегнивания листвы (травы). Необходимо собрать лесные листья, сгрести их в кучу, уплотнить. Летом они должны быть все время влажными. Такая почва будет готова к применению через 2 года.

Из этих составляющих и нужно готовить земляную смесь для декоративных культур разных видов. Кроме того, в любой субстанции должен присутствовать песок. Пропорции его разнятся в зависимости от вида растения, для которой готовится питательная масса.

Составы и виды растительных почвогрунтов

Все почвогрунты различаются по своему составу и области использования. Но самым популярным остается плодородный почвогрунт, о котором будет написано ниже.

Растительный грунт

Это самый верхний слой земли, в котором отсутствуют органические удобрения, типа навоза, компоста или торфа. По этой причине такая земля не пригодна для выращивания большинства культур. Для получения урожая необходимо увеличить её плодородность, то есть добавить в почву необходимые микроэлементы. Такой почвогрунт используют также для укрепления почвы. Среднесуглинистый состав грунта, в котором повышенное содержание веществ органического происхождения, способствуют улучшению качества почвы.

Смесь торфа с песком

У этого вида грунта основой является около 70-80% торфа (подойдет только переходной или низинный — см. ниже) и около 30-20% песка. Песок в этом случае необходим для того, что активировать микробиологические процессы, оптимизировать водно-физические характеристики.

Использование торфо-песочной массы придает земле комковатую структуру и рыхлость. Благодаря этому кислород беспрепятственно поступит к корневой системе саженца. Такой состав может использоваться на суглинистых почвах. Отлично пойдет под плодовые деревья и декоративные кустарники, нуждающиеся в дренированных грунтах, для устройства газонов, а также для общего увеличения плодородности грунта.

Смесь торфа, дерновой земли и песка

Кроме того, основой растительного почвогрунта может быть эта позиция, где содержание торфа — 70%, а песка и земли — по 15%.

Чернозем

Является богатейшей почвой, созданной природой. Особенность его в том, что искусственным путем его нельзя создать. Этот грунт содержит в себе гумус, кальций (70%), полезные микроорганизмы, питательные вещества. По структуре чернозем может быть зернистым или комковым. Такая земля обладает хорошими водно-воздушными характеристиками. Корни растений легко усваивают гуминовые кислоты, являющиеся ценным компонентом гумуса.

Однако рыхлостью чернозем не отличается, поэтому в эту землю, предназначенную для огородных растений, желательно добавить компост, песок или торф, в соотношении 3:1. В дополнительных минеральных удобрениях чернозем некоторое время не нуждается. На участках, по мере возможности, чернозем активно используется дачниками.

Торфогрунт

Представляет собой смесь природной почвы и торфа, чаще всего изготавливающегося из низинного торфа и пойменного грунта.

Торф является болотной землей, в которой содержатся элементы животного и растительного происхождений. В химический состав грунта входят:

Структура торфа пористая из-за содержания в нём большого количества водорода и углерода. Растения плохо усваивают азот, содержащийся в торфяной почве, потому этот субстрат нужно использовать в комбинации с удобрениями минерального и органического происхождения. Тогда торф будет выполнять функцию помощника, удерживающего агрохимикаты в земле. Благодаря этому свойству, торф очень часто используется на участке в теплицах.

Полезные качества торфа

- Почва с внесением торфа хорошо пропускает кислород, становится легче, лучше пропускает влагу к корневой системе,

- в комбинации с органикой торф улучшает песчаные и суглинистые грунты, питает бедную землю,

- выполняет функцию природного антисептика. Способствует уничтожению грибков и вредоносных бактерий,

- способен восстановить кислотно-солевой баланс грунта, при необходимости.

Такая масса нуждается в дополнительном обогащении калийными удобрениями, известью и фосфором.

На дачных участках используется природный торф нескольких видов, который характеризуется по степени разложения, а именно:

- Верховой (этот вид может использоваться как мульча для укрытия на зиму, такой торф ещё не разлагался по времени),

- переходный (применяется в виде органического удобрения, процесс разложения такой земли уже начался, но ещё не закончился),

- низинный (используется в роли удобрения, масса полностью разложилась).

Торфо-земляная смесь

Такой субстат является отличной средой питания для любых растений. Данная смесь снабжает растения всеми необходимыми для роста микроэлементами, калием и фосфором. Кислотность у торфо-земляного почвогрунта нейтральная.

Данная смесь, благодаря своим свойствам, помогает добиться такого почвенного баланса, который будет пригоден для плодородия. Торфо-земляным субстратом можно обогащать пересыхающие или глинистые грунты. Помимо этого, этот вид смеси мешает росту сорняков, не дает тяжелым металлам накапливаться в саженцах и вымываться удобрениям.

Почвогрунт плодородный для рассады

Каждая культура требует определенный состав почвы, поэтому при посадке рассады необходимо это учитывать. Основными компонентами массы такого вида являются песок, торф и грунт, однако для рассады их недостаточно, потому требуется внесение дополнительных компонентов, среди которых:

Почвогрунт должен быть сбалансированным, то есть все пропорции должны быть точно соблюдены. Потому что излишек или недостаток какого-либо элемента может неблагоприятно сказаться на качестве саженцев.

Свойства плодородного почвогрунта

- Нейтральная кислотность. То есть с помощью такой земли обогащаем почву и контролируем кислотно-солевой баланс последней. Если на участке начинает расти щавель, то плодородный грунт необходимо смешать с растительным,

- комковатая структура (по этой причине в такой массе содержится много кислорода, также она пропускает влагу к корневой системе растений, что стимулирует ускорение роста растительности),

- рыхлость,

- чистота (в такой массе отсутствуют семена сорняков).

Такую смесь можно сделать самостоятельно, зная все пропорции и имея под руками необходимые компоненты. Но это не всегда рационально. Потому выходом может стать его покупка в специализированных магазинах.

Планировочный почвогрунт

Является отличным материалом для устройства ландшафтов и планирования участков. По сути, планировочный грунт — это верхний слой карьера, снимающийся при подготовке к раскопкам или в процессе подготовки котлованов для строительных работ. В такой земле отсутствует гумус. Преобладающим компонентом в такой смеси является глина или песок. Супеси в своём составе имеют около 10% глины, а суглинки в свою очередь, содержат в себе около 30% глины.

Достоинства планировочного почвогрунта

- Высокая плотность,

- возможность утрамбовки,

- отличная водопроницаемость,

- хорошая связуемость,

- малое пылеобразование.

При добавке в планировочную массу минеральных удобрений, субстанция подойдет для посадки декоративных цветов и растений. Однако, эта процедура довольно-таки затратная Также его можно использовать как основу при укладке иных типов земли.

Источник

Грунт (почва)

Грунт (нем. grund — основа, почва) — горные породы (включая почвы), техногенные образования, залегающие преимущественно в пределах зоны выветривания, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.

- скальные грунты — в виде монолитов или трещиноватыхо массивов;

- рыхлые (нескальные) грунты — глинистые, песчаные и крупнообломочные породы.

Грунты могут быть использованы в качестве оснований зданий и различных инженерных сооружений, материала для сооружений (дорог, насыпей, плотин), среды для размещения подземных сооружений (тоннелей, трубопроводов, хранилищ) и др.

Грунты изучаются в грунтоведении.

Содержание

Термины и определения [1]

Грунт скальный — грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа.

Грунт полускальный — грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа.

Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на одноосное сжатие (Rc >= 5 МПа — скальные грунты, Rc = 1.

Песок — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50 % (Ip = 0).

Грунт крупнообломочный — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50 %.

Ил — водонасыщенный современный осадок преимущественно морских акваторий, содержащий органическое вещество в виде растительных остатков и гумуса. Обычно верхние слои ила имеют коэффициент пористости е >= 0,9, текучую консистенцию IL > 1, содержание частиц меньше 0,01 мм составляет 30-50 % по массе.

Сапропель — пресноводный ил, образовавшийся на дне застойных водоемов из продуктов распада растительных и животных организмов и содержащий более 10 % (по массе) органического вещества в виде гумуса и растительных остатков. Сапропель имеет коэффициент пористости е > 3, как правило, текучую консистенцию IL > 1, высокую дисперсность — содержание частиц крупнее 0,25 мм обычно не превышает 5 % по массе.

Торф — органический грунт, образовавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50 % (по массе) и более органических веществ.

Грунт заторфованный — песок и глинистый грунт, содержащий в своем составе в сухой навеске от 10 до 50 % (по массе) торфа.

Почва — поверхностный плодородный слой дисперсного грунта, образованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов.

Грунт набухающий — грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания) εsw >= 0,04.

Грунт просадочный — грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки εsl >= 0,01.

Грунт пучинистый — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения εfh >= 0,01.

Степень засоленности — характеристика, определяющая количество воднорастворимых солей в грунте Dsal, %.

Степень морозной пучинистости — характеристика, отражающая способность грунта к морозному пучению, выражается относительной деформацией морозного пучения εfh, д. е., которая определяется по формуле

где ho, f — высота образца мерзлого грунта, см;

ho — начальная высота образца талого грунта до замерзания, см.

Предел прочности грунта на одноосное сжатие Rc, МПа — отношение нагрузки, при которой происходит разрушение образца, к площади первоначального поперечного сечения.

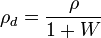

Плотность скелета грунта — плотность сухого грунта ρd, г/см3, определяемая по формуле

где ρ — плотность грунта, г/см3;

W — влажность грунта, д. е.

Коэффициент выветрелости Кwr, д.е. — отношение плотности выветрелого грунта к плотности монолитного грунта.

Коэффициент размягчаемости в воде Кsof, д.е. — отношение пределов прочности грунта на одноосное сжатие в водонасыщенном и в воздушно-сухом состоянии.

Степень растворимости в воде — характеристика, отражающая способность грунтов растворяться в воде и выражающаяся в количестве воднорастворимых солей, qsr, г/л.

Степень водопроницаемости — характеристика, отражающая способность грунтов пропускать через себя воду и количественно выражающаяся в коэффициенте фильтрации Кф, м/сут. Определяется по ГОСТ 25584.

Гранулометрический состав — количественное соотношение частиц различной крупности в дисперсных грунтах. Определяется по ГОСТ 12536.

Степень неоднородности гранулометрического состава Cu — показатель неоднородности гранулометрического состава. Определяется по формуле

где d60, d10 — диаметры частиц, мм, меньше которых в грунте содержится соответственно 60 и 10 % (по массе) частиц.

Число пластичности Ip — разность влажностей, соответствующая двум состояниям грунта: на границе текучести WL и на границе раскатывания Wp, WL и Wg определяют по ГОСТ 5180.

Показатель текучести IL — отношение разности влажностей, соответствующих двум состояниям грунта: естественному W и на границе раскатывания Wp, к числу пластичности Ip.

Относительная деформация набухания без нагрузки εsw, д.е. — отношение увеличения высоты образца грунта после свободного набухания в условиях невозможности бокового расширения к начальной высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 24143.

Относительная деформация просадочности εs, д.е. — отношение разности высот образцов, соответственно, природной влажности и после его полного водонасыщения при определенном давлении к высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 23161.

Коэффициент водонасыщения Sr, д.е. — степень заполнения объема пор водой. Определяется по формуле

где W — природная влажность грунта, д.е.;

е — коэффициент пористости;

ρs — плотность частиц грунта, г/см3;

ρw — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

Коэффициент пористости е определяется по формуле

где ρs — плотность частиц грунта, г/см3;

ρd — плотность сухого грунта, г/см3.

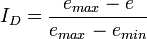

Степень плотности песков ID определяется по формуле

где е — коэффициент пористости при естественном или искусственном сложении;

emax — коэффициент пористости в предельно-плотном сложении;

emin — коэффициент пористости в предельно-рыхлом сложении.

Коэффициент выветрелости крупнообломочных грунтов Кwr, д.е., определяется по формуле

где К1 — отношение массы частиц размером менее 2 мм к массе частиц размером более 2 мм после испытания на истирание в полочном барабане;

К0 — то же, в природном состоянии.

Коэффициент истираемости крупнообломочных грунтов Кfr, д.е., определяется по формуле

где q1 — масса частиц размером менее 2 мм после испытания крупнообломочных фракций грунта (частицы размером более 2 мм) на истирание в полочном барабане;

q0 — начальная масса пробы крупнообломочных фракций (до испытания на истирание).

Относительное содержание органического вещества Ir, д.е. — отношение массы сухих растительных остатков к массе абсолютно сухого грунта.

Степень разложения торфа Ddp, д.е. — характеристика, выражающаяся отношением массы бесструктурной (полностью разложившейся) части, включающей гуминовые кислоты и мелкие частицы негумицированных остатков растений, к общей массе торфа. Определяется по ГОСТ 10650.

Степень зольности торфа Dds, д.е. — характеристика, выражающаяся отношением массы минеральной части грунта ко всей его массе в абсолютно сухом состоянии. Определяется по ГОСТ 11306.

Грунт мерзлый — грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями.

Грунт многолетнемерзлый (синоним — грунт вечномерзлый) — грунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех и более лет.

Грунт сезонномерзлый — грунт, находящийся в мерзлом состоянии периодически в течение холодного сезона.

Грунт морозный — скальный грунт, имеющий отрицательную температуру и не содержащий в своем составе лед и незамерзшую воду.

Грунт сыпучемерзлый (синоним — «сухая мерзлота») — крупнообломочный и песчаный грунт, имеющий отрицательную температуру, но не сцементированный льдом и не обладающий силами сцепления.

Грунт охлажденный — засаленный крупнообломочный, песчаный и глинистый грунты, отрицательная температура которых выше температуры начала их замерзания.

Грунт мерзлый распученный — дисперсный грунт, который при оттаивании уменьшает свой объем.

Грунт твердомерзлый — дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и практически несжимаемый под внешней нагрузкой.

Грунт пластичномерзлый — дисперсный грунт, сцементированный льдом, но обладающий вязкими свойствами и сжимаемостью под внешней нагрузкой.

Температура начала замерзания (оттаивания) Т (Т) — температура, °С, при которой в порах грунта появляется (исчезает) лед.

Криогенные структурные связи грунта — кристаллизационные связи, возникающие во влажных дисперсных и трещиноватых скальных грунтах при отрицательной температуре в результате сцементирования льдом.

Криогенная текстура — совокупность признаков сложения мерзлого грунта, обусловленная ориентировкой, относительным расположением и распределением различных по форме и размерам ледяных включений и льда-цемента.

Лед (синоним — грунт ледяной) — природное образование, состоящее из кристаллов льда с возможными примесями обломочного материала и органического вещества не более 10 % (по объему), характеризующееся криогенными структурными связями.

Коэффициент сжимаемости мерзлого грунта δf — относительная деформация мерзлого грунта под нагрузкой.

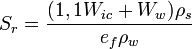

Степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой Sr, д.е., определяется но формуле

где Wic — влажность мерзлого грунта за счет перового льда, цементирующего минеральные частицы (лед-цемент), д.е.;

Ww — влажность мерзлого грунта за счет содержащейся в нем при данной отрицательной температуре незамерзшей воды, д.е.;

ρs — плотность частиц грунта, г/см3;

еf — коэффициент пористости мерзлого грунта;

ρw — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

Суммарная льдистость мерзлого грунта itot, д.е. — отношение содержащегося в нем объема льда к объему мерзлого грунта. Определяется по формуле

Льдистость грунта за счет видимых ледяных включений ii, д.е. — отношение содержащегося в нем объема видимых ледяных включений к объему мерзлого грунта. Определяется по формуле

где iic — льдистость грунта за счет льда-цемента (порового льда), д.е.;

Wtot — суммарная влажность мерзлого грунта, д.е.;

ρi — плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;

ρf — плотность мерзлого грунта, г/см3;

Wm — влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными включениями, д.е.

Техногенные грунты — естественные грунты, измененные и перемещенные в результате производственной и хозяйственной деятельности человека, и антропогенные образования.

Антропогенные образования — твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности человека, в результате которой произошло коренное изменение состава, структуры и текстуры природного минерального или органического сырья.

Природные перемещенные образования — природные грунты, перемещенные с мест их естественного залегания, подвергнутые частично производственной переработке в процессе их перемещения.

Природные образования, измененные в условиях естественного залегания — природные грунты, для которых средние значения показателей химического состава изменены не менее чем на 15 %.

Грунты, измененные физическим воздействием, — природные грунты, в которых техногенное воздействие (уплотнение, замораживание, тепловое воздействие и т. д.) изменяет строение и фазовый состав.

Грунты, измененные химико-физическим воздействием, — природные грунты, в которых техногенное воздействие изменяет их вещественный состав, структуру и текстуру.

Насыпные грунты — техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с использованием транспортных средств, взрыва.

Намывные грунты — техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с помощью средств гидромеханизации.

Бытовые отходы — твердые отходы, образованные в результате бытовой деятельности человека.

Промышленные отходы — твердые отходы производства, полученные в результате химических и термических преобразований материалов природного происхождения.

Шлаки — продукты химических и термических преобразований горных пород, образующиеся при сжигании.

Шламы — высокодисперсные материалы, образующиеся в горнообогатительном, химическом и некоторых других видах производства.

Золы — продукт сжигания твердого топлива.

Золошлаки — продукты комплексного термического преобразования горных пород и сжигания твердого топлива.

Классификация грунтов [1]

Классификация грунтов включает следующие таксономические единицы, выделяемые по группам признаков:

- класс — по общему характеру структурных связей;

- группа — по характеру структурных связей (с учетом их прочности);

- подгруппа — по происхождению и условиям образования;

- тип — по вещественному составу;

- вид — по наименованию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств);

- разновидности — по количественным показателям вещественного состава, свойств и структуры грунтов.

- вид — по наименованию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств);

- тип — по вещественному составу;

- подгруппа — по происхождению и условиям образования;

- группа — по характеру структурных связей (с учетом их прочности);

- подразделяемые на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности.

- Класс природных скальных грунтов — грунты с жесткими структурными связями (кристаллизационными и цементационными)

- Класс природных дисперсных грунтов — грунты с водноколлоидными и механическими структурными связями.

- Класс природных мерзлых грунтов[2] — грунты с криогенными структурными связями.

- Класс техногенных (скальных, дисперсных и мерзлых) грунтов — грунты с различными структурными связями, образованными в результате деятельности человека.

- и другие классы частных классификаций по вещественному составу, свойствам и структуре скальных, дисперсных и мерзлых грунтов.

Источник