Для чистой почвы коли титр кишечной палочки должен составлять

Санитарно-бактериологическое исследование почвы — Н. А. Бельская

Почва является основным местом обитания многих микроорганизмов (см. главу 6). Из почвы микробы поступают в воду и обсеменяют воздух.

Микробиологическое исследование почвы имеет важное значение. Оно проводится при выборе участка для строительства детских учреждений, спортивных площадок, больниц, госпиталей, военных лагерей, водопроводных сооружений и других объектов.

Санитарно-микробиологический анализ почвы включает определение:

1) общего количества бактерий в 1 г почвы;

2) титра санитарно-показательных микроорганизмов БГКП и С. perfringens;

3) термофильных бактерий в 1 г почвы;

4) по эпидемиологическим показаниям проводится исследование на наличие патогенных микроорганизмов (сальмонелл, шигелл, клостридий столбняка, ботулизма, некоторых вирусов и др.).

Отбор проб почвы. Выбор места для отбора проб почвы определяется санитарным врачом и бактериологом в зависимости от цели и задачи исследования. На обследуемой территории до 1000 м 2 выделяют два участка площадью 25 м 2 . Один должен быть расположен близ источников загрязнения (свалки, мусорные ящики, выгребные ямы и т. д.), другой — в отдалении от них (контроль). На каждом участке в 25 м 2 намечают для отбора проб пять точек: четыре по углам и одна в центре или пять точек по диагонали участка.

Для исследования поверхностного слоя почвы пробы отбирают стерильной лопаткой или совком на глубине до 20 см. Из отдельных точек участка лопаткой выкапывают цельный кусок почвы. Стерильным ножом снимают верхний слой толщиной 1,5-2,0 см и из середины куска набирают стерильной ложкой 200-300 г почвы. Смешанный образец, составленный из пяти отдельно взятых проб почвы, должен весить не менее 1 кг.

При исследовании образцов из глубинных слоев почвы (от 0,75 до 2 м) пользуются специальным буром с полостью. На заданной глубине полость бура открывается, наполняется почвой, затем механически закрывается, и бур извлекают на поверхность.

Пробы почвы, взятые для анализа, переносят в стерильные банки с ватно-марлевыми пробками и покрывают стерильной пергаментной бумагой. К каждой банке приклеивают этикетку с указанием даты и номера пробы. В сопроводительном документе отмечают характер почвы, расположение источников загрязнения, площадь обследуемой территории, данные, характеризующие климат местности и т. п.

Все пробы помещают в деревянный ящик с гнездами и немедленно транспортируют в лабораторию. Если нет возможности приступить к исследованию почвы в тот же день, то допускается хранение проб в холодильнике при 1-2° С в течение суток.

Подготовка проб почвы к исследованию. Образцы почвы, отобранные на одном участке из нескольких точек, хорошо перемешивают, освобождают от крупных включений (щебня, камней, корней, стекол). От среднего образца отделяют 200-300 г и вносят в стерильную посуду. Затем почву дробят в стерильной ступке, просеивают через стерильное сито на стерильную бумагу и берут для исследования навеску в 30 г. Навеску почвы высыпают в стерильную колбу вместимостью 500 мл и доливают 270 мл стерильной водопроводной воды, получают разведение почвы 1:10. Взбалтывают почвенную взвесь 10-15 мин и из приготовленного разведения 1:10 без отстаивания готовят ряд последовательных десятикратных разведений по общепринятой методике. При анализе чистых почв ограничиваются 3-4 разведениями (до 1:1000, 1:10000), при исследовании загрязненных почв используют разведения — до 1:100000, 1:1000000.

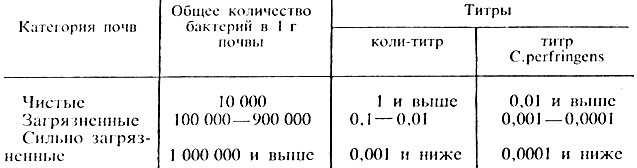

Определение общего количества бактерий в почве проводят аналогично исследованию воды. Показатели общего количества бактерий для различных видов почв представлены в табл. 55.

Определение БГКП как показателя фекального загрязнения проводят двумя методами: титрационным и методом мембранных фильтров.

Из первоначального разведения почвенной взвеси 1:10 стерильной пипеткой берут 10 мл, что соответствует 1 г почвы, и засевают во флаконы с 50 мл среды Кесслер. Затем из каждого разведения почвы засевают по 1 мл в пробирки с поплавками, содержащими 9 мл той же среды. Посевы выращивают в термостате 24 ч при 37° С.

Просматривают посевы (при задержке роста посевы оставляют на третьи сутки). Отсутствие газообразования и помутнения в бродильных сосудах со средой Кесслер через 48 ч позволяет дать отрицательный ответ.

При наличии в средах газообразования и помутнения или только помутнения из этих сосудов производят высев петлей на сектора среды Эндо в чашках Петри. Чашки с посевами инкубируют в термостате при 37° С 24 ч.

Просматривают посевы. Отсутствие роста на среде Эндо дает право на отрицательный ответ.

Если на среде Эндо вырастают типичные для кишечной палочки колонии, то из них делают мазки, окрашивают по Граму и микроскопируют. При выявлении в мазках грамотрицательных палочек ставят пробу на оксидазу. Если проба на оксидазу отрицательная, то проверяют ферментативные свойства выделенной культуры путем посева на полужидкую среду с глюкозой. Посевы помещают в термостат на 24 ч при 37° С.

Просматривают посевы. Появление в среде кислоты и газа подтверждает наличие кишечной палочки в исследуемом разведении почвы.

Коли-титр почвы определяют по наименьшему объему, в котором обнаруживают БГКП (показатели коли-титра для различных видов почв представлены в табл. 55).

Таблица 55. Схема оценки санитарного состояния почвы по микробиологическим показателям

Метод мембранных фильтров применяют при исследовании малозагрязненных почв. Через стерильные мембранные фильтры № 3 пропускают по 10 мл почвенной взвеси из разведений 1:10, 1:100, 1:1000. Дальнейший ход исследования аналогичен определению кишечных палочек в воде. Метод мембранных фильтров позволяет сократить срок исследования до двух суток. Результаты анализа выражают коли-индексом. Коли-индекс почвы — это количество кишечных палочек в 1 г почвы.

Примечание. Среда Кесслер содержит лактозу, которую сбраживают БГКП, и генциановый фиолетовый, задерживающий рост грамположительной микрофлоры.

Из всех приготовленных почвенных разведений (от 1:10 до 1:1000000) по 1 мл вносят в два параллельных ряда стерильных пробирок. Один ряд пробирок прогревают при 80° С 15 мин для освобождения от неспороносной микрофлоры. Затем во все пробирки наливают по 9 мл расплавленной и остуженной до 45° С среды Вильсона — Блера, приготовленной ex tempore. Пробирки вращают между ладонями, чтобы посевной материал равномерно распределился в питательной среде, и быстро опускают их в холодную воду для удаления кислорода и охлаждения среды. Посевы выращивают при 43° С 24 ч.

C. perfringens дает рост в глубине среды в виде черных колоний. Газообразование регистрируется по разрыву питательной среды. В мазках, приготовленных из колоний, обнаруживают грамположительные крупные палочки со спорами овальной формы, расположенные центрально или субтерминально.

Предельное разведение почвенной взвеси, которое дает на среде Вильсона — Блера рост C. perfringens, означает титр этого микроба в почве (см. табл. 55). Наличие в почве C. perfringens является косвенным показателем присутствия в ней и других клостридий — возбудителя столбняка (C. tetani), возбудителя ботулизма (C. botulinum).

В почве определяют также количество термофильных бактерий в 1 г. Почва, в которой много кишечных палочек и мало термофилов, может рассматриваться как загрязненная фекалиями.

Среда Кесслер. К 1 л дистиллированной воды добавляют 10 г пептона, 50 мл бычьей желчи. Смесь кипятят 20-30 мин, фильтруют через вату, прибавляют 10 г лактозы и доводят объем до 1 л. Устанавливают рН 7,4-7,6. Добавляют 4 мл 1% водного раствора генцианового фиолетового. Среду разливают в колбы и пробирки с поплавками. Стерилизуют 15 мин при давлении 0,5 атм (112° С). Среда имеет фиолетовый цвет.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях проводят санитарно-бактериологическое исследование почвы?

2. Какие определения включают санитарно-бактериологический анализ почвы?

3. Как проводят отбор проб почвы?

4. Какими методами определяют наличие БГКП в почве?

Задания

1. Приготовьте из почвенной взвеси в разведении 1:10 ряд последовательных разведений 1:100, 1:1000,1:10000 и проведите определение микробного числа в данной пробе почвы.

2. Возьмите у преподавателя готовые посевы разведений почвы на среде Вильсона — Блера, определите титр C. perfringens. Сделайте мазки из колоний, окрасьте по Граму. Найдите под микроскопом в мазках C. perfringens и покажите преподавателю. Результаты микроскопии зарисуйте в тетрадь.

Источник

ГК «Униконс»

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

- Вы здесь:

- Библиотека технолога

- Микробиология

- В.Н. Азаров. Основы микробиологии и санитарии

Оценка санитарного состояния различных объектов методом титра

Метод титра, или предельных разбавлений, применяется для установления количества микроорганизмов определенных физиологических групп (например, бактерий молочно-кислых, уксусно-кислых, бактерий группы кишечной палочки и др.) на товарах и материалах.

Сущность метода состоит в том, что исследуемый материал в определенных количествах (берется последовательный ряд десятикратных разведений, подготовленных для анализа пробы) высевается в сосуды с элективной, т. е. избирательной для определяемых микроорганизмов, питательной средой. Выращиваются посевы также в наиболее благоприятных условиях для развития искомых микроорганизмов (температура, доступ воздуха и др.) и в то же время благоприятных для развития других. По прошествии необходимого срока выращивания посевов устанавливают, в каком наименьшем количестве исследуемого материала (в каком предельном разведении его) находились представители данной группы, т. е. определяют их титр. Выявляются искомые микроорганизмы по типичным для них изменениям питательной среды.

В практике оценки доброкачественности, пищевых продуктов, питьевой воды, при характеристике санитарного состояния производства и в других случаях метод предельных разбавлений применяется для учета бактерий группы кишечной палочки (группы коли-бактерий). В эту группу входят кишечная палочка и некоторые родственные ей виды.

Обнаружение кишечной палочки на пищевых продуктах, оборудовании, на руках обслуживающего персонала свидетельствует о фекальном загрязнении их. Фекальное загрязнение в свою очередь указывает на возможное присутствие бактерий коли-тифозной группы (дизентерийных, брюшно-тифозных, паратифозных), которые, так же как и кишечная палочка, выделяются во внешнюю среду с фекалиями больных и бациллоносителей. Непосредственное выявление этих патогенных бактерий представляет большие трудности, поэтому об их возможном присутствии судят косвенным путем, определяя загрязненность исследуемого объекта кишечной палочкой.

Бактерии коли-группы являются, таким образом, санитарно-показательными микроорганизмами. Для санитарно-гигиенической оценки воды, пищевых продуктов и других объектов важно установить не только наличие этих бактерий, но и их количество, что позволяет судить о степени фекального загрязнения. Чем больше обнаружено санитарно-показательных микроорганизмов, тем с большей вероятностью можно ожидать наличия на исследуемом объекте возбудителей инфекционно-кишечных заболеваний и тем более низкая оценка должна быть дана санитарному состоянию исследуемого объекта. Количество кишечных палочек, определяемое методом титра, выражают коли-титром и коли-индексом.

Коли-титр — это наименьшее количество исследуемого объекта (в г или мл), в котором обнаруживают кишечную палочку.

Коли-индекс — копичество кишечных палочек в единице объема или массы исследуемого объекта.

Для определения методом титра обсемененности исследуемого объекта бактериями группы кишечной палочки проба исследуемого объекта отбирается и подготавливается к анализу, как указано в задании на метод счета колоний, но при исследовании твердого продукта из средней пробы для анализа берется не 1-5 г, а 10 г.

Метод титра, или предельных разбавлений, применяется для установления количества микроорганизмов определенных физиологических групп (например, бактерий молочно-кислых, уксусно-кислых, бактерий группы кишечной палочки и др.) на товарах и материалах.

Сущность метода состоит в том, что исследуемый материал в определенных количествах (берется последовательный ряд десятикратных разведений, подготовленных для анализа пробы) высевается в сосуды с элективной, т. е. избирательной для определяемых микроорганизмов, питательной средой. Выращиваются посевы также в наиболее благоприятных условиях для развития искомых микроорганизмов (температура, доступ воздуха и др.) и в то же время благоприятных для развития других. По прошествии необходимого срока выращивания посевов устанавливают, в каком наименьшем количестве исследуемого материала (в каком предельном разведении его) находились представители данной группы, т. е. определяют их титр. Выявляются искомые микроорганизмы по типичным для них изменениям питательной среды.

В практике оценки доброкачественности, пищевых продуктов, питьевой воды, при характеристике санитарного состояния производства и в других случаях метод предельных разбавлений применяется для учета бактерий группы кишечной палочки (группы коли-бактерий). В эту группу входят кишечная палочка и некоторые родственные ей виды.

Обнаружение кишечной палочки на пищевых продуктах, оборудовании, на руках обслуживающего персонала свидетельствует о фекальном загрязнении их. Фекальное загрязнение в свою очередь указывает на возможное присутствие бактерий коли-тифозной группы (дизентерийных, брюшно-тифозных, паратифозных), которые, так же как и кишечная палочка, выделяются во внешнюю среду с фекалиями больных и бациллоносителей. Непосредственное выявление этих патогенных бактерий представляет большие трудности, поэтому об их возможном присутствии судят косвенным путем, определяя загрязненность исследуемого объекта кишечной палочкой.

Бактерии коли-группы являются, таким образом, санитарно-показательными микроорганизмами. Для санитарно-гигиенической оценки воды, пищевых продуктов и других объектов важно установить не только наличие этих бактерий, но и их количество, что позволяет судить о степени фекального загрязнения. Чем больше обнаружено санитарно-показательных микроорганизмов, тем с большей вероятностью можно ожидать наличия на исследуемом объекте возбудителей инфекционно-кишечных заболеваний и тем более низкая оценка должна быть дана санитарному состоянию исследуемого объекта. Количество кишечных палочек, определяемое методом титра, выражают коли-титром и коли-индексом.

Коли-титр — это наименьшее количество исследуемого объекта (в г или мл), в котором обнаруживают кишечную палочку.

Коли-индекс — количество кишечных палочек в единице объема или массы исследуемого объекта.

Для определения методом титра обсемененности исследуемого объекта бактериями группы кишечной палочки проба исследуемого объекта отбирается и подготавливается к анализу, как указано в задании на метод счета колоний, но при исследовании твердого продукта из средней пробы для анализа берется не 1-5 г, а 10 г.

При исследовании мясных и молочных продуктов посев их производится на питательную среду Кесслера (пептонная вода с бычьей желчью, лактозой и генцианвиолетом).

Среда Несслера. Готовят ее следующим образом: к 1 л водопроводной воды прибавляют 10 г пептона и 50 мл желчи (бычьей или других сельскохозяйственных животных). При помешивании прогревают смесь в течение 20-30 мин на водяной кипящей бане, после чего фильтруют через вату. В фильтрате растворяют 2,5 г глюкозы, доводят объем до 1 л, устанавливают с помощью раствора соляной кислоты или едкого натра рН 7,4-7,6 и после этого добавляют 2 мл водного 1%-ного раствора кристаллвиолета (кристаллического фиолетового).

Полученную среду разливают в пробирки с поплавками и стерилизуют при 1 эти в течение 10 мин.

Готовая среда должна иметь темно-фиолетовую окраску.

При анализе жидкого продукта или смывов с рук, оборудования и с других объектов стерильной пипеткой вносят 1 мл исследуемой жидкости в первую пробирку с питательной средой и той же пипеткой — 1 мл жидкости в пробирку с 9 мл стерильной воды (первое разведение).

Новой пипеткой из пробирки первого разведения переносят 1 мл во вторую пробирку с питательной средой и 1 мл во вторую пробирку с 9 мл стерильной воды (второе разведение).

Из второго разведения 1 мл жидкости переносят в третью пробирку с питательной средой и той же пипеткой — 1 мл в третью пробирку с 9 мл стерильной воды (третье разведение).

Из третьего разведения новой пипеткой 1 мл жидкости вносят в четвертую пробирку с питательной средой. В результате в пробирки с элективной питательной средой будет внесено -исследуемой жидкости (в мл): 1; 0,1; 0,01; 0,001.

Засеянные пробирки помещают в термостат при температуре 42-43 °С на 24 ч.

Необходимо описать постановку опыта и зарисовать схему посева исследуемого объекта. Анализ результатов выполняется на следующем занятии. Для этого необходимо просмотреть пробирки со средой Кесслера и выявить рост и газообразование (о развитии бактерий судят по помутнению и изменению окраски среды; о способности к газообразованию судят по накоплению газа в поплавке), затем отметить тот наименьший объем (или массу) исследуемого материала, который вызвал указанные изменения среды. Это будет титр кишечной палочки. Если газообразование не будет наблюдаться, то титр устанавливают условно по помутнению среды.

После установления титра следует провести высев из пробирок с забродившей средой в чашку Петри на плотную питательную среду Эндо, чтобы проверить, кишечная ли палочка вызвала брожение, так как подобные изменения в среде могут вызвать и некоторые другие бактерии.

Среда Эндо является дифференциально диагностической, т. е. на этой среде по характеру роста можно отличить кишечную палочку от других бактерий. В состав среды Эндо входят мясо-пептонный агар, лактоза, фуксин и серно-кислый натрий.

Среду Эндо готовят следующим образом: к, 100 мл стерильного мясо-пептонного агара, имеющего рН 7,6-7,8, добавляют (соблюдая стерильность) 1 г химически чистой лактозы, растворенной в 5 мл стерильной воды, подогретой на водяной бане при температуре 100 °С в течение 5 мин.

В пробирку наливают 0,5 мл отфильтрованного 10 %-ного спиртового раствора основного фуксина, добавляют туда свежеприготовленный 10%-ный водный раствор сернистокислого натра до получения бледно-розового окрашивания. Эту смесь осторожно, не допуская вспенивания, вносят в расплавленный агар с лактозой и разливают в чашки Петри по 6-10-мл.

Можно использовать и готовую сухую среду Эндо, реализуемую в магазинах лабораторных сред.

Перед посевом дно (с внешней стороны) чашки Петри со средой Эндо следует расчертить (тушью или восковым карандашом) на столько участков-секторов, сколько забродило пробирок. Секторы пронумеровать и на поверхность среды Эндо высеять забродившую жидкость из соответствующих пробирок при помощи бактериологической петли штрихом: на сектор № 1 — из первой забродившей пробирки, на сектор № 2 — из второй и т. д. На боковую стенку крышки наклеить этикетку с указанием группы и фамилии студента.

Чашку с засеянной средой Эндо поместить в термостат при температуре 37 °С на 24 ч. Через сутки ее необходимо просмотреть и описать выросшие колонии. Отметить наличие или отсутствие типичных для кишечной палочки колоний, имеющих темно-красный или красный цвет с золотистым металлическим блеском (иногда он бывает выражен слабо). Образование таких колоний происходит вследствие того, что кишечная палочка сбраживает лактозу с выделением уксусного альдегида. При взаимодействии уксусного альдегида с находящейся в среде Эндо фуксинсернистой кислотой выделяется свободный фуксин.

Наличие таких колоний подтверждает присутствие в соответствующей пробе кишечной палочки. Полученные результаты сравнивают с требованиями соответствующих ГОСТов.

Источник