Структура почвы и ее агрономическое значение

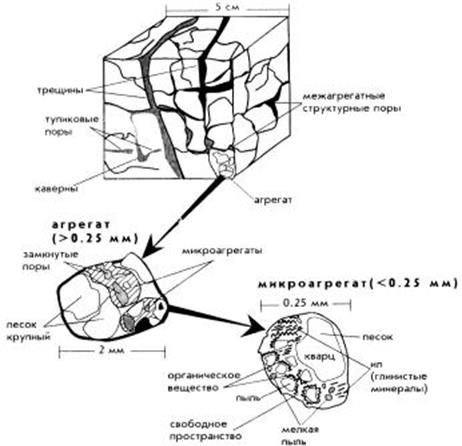

Механические элементы почвы могут находиться в свободном состоянии или быть объединены в структурные отдельности (агрегаты). Структура почвы – форма и размер структурных отдельностей, на которые она естественно распадается. Способность почвы распадаться на агрегаты называется структурностью. Агрегат состоит из первичных частиц (механических элементов) и микроагрегатов, соединенных друг с другом (рис.1.17)

В зависимости от размера агрегатов почвенную структуру подразделяют (по П.В.Вершинину) на следующие группы: глыбистая (агрегаты более 10,0мм), макроструктура (10,0–0,25 мм), грубая микроструктура (0,25–0,01мм), тонкая микроструктура (менее 0,01 мм).

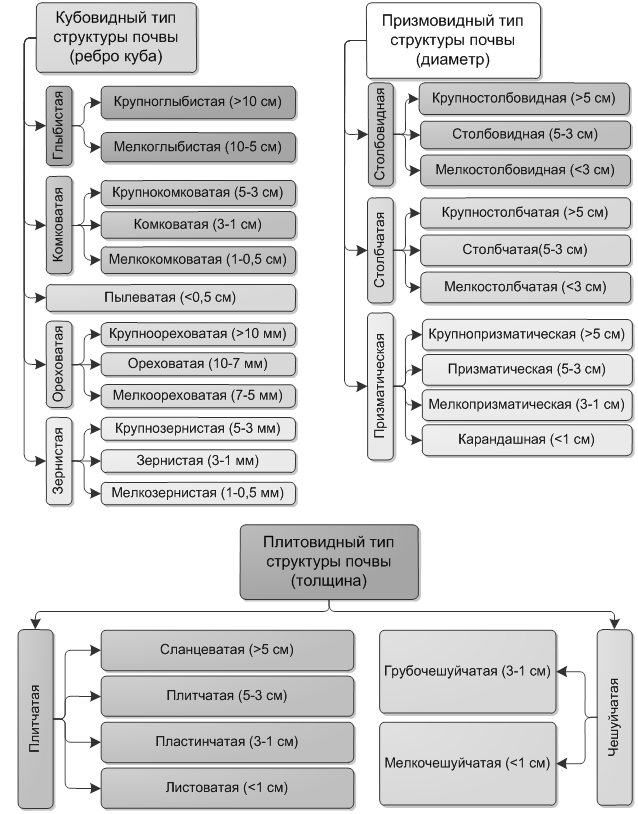

Различают типы структуры, а в зависимости от характера ребер, граней и размера каждый из типов структуры подразделяется на роды и виды (рис.1.18; 1.29).

Рис. 1.17 Схема агрегатного состояния почв (по Шаину Е.В.)

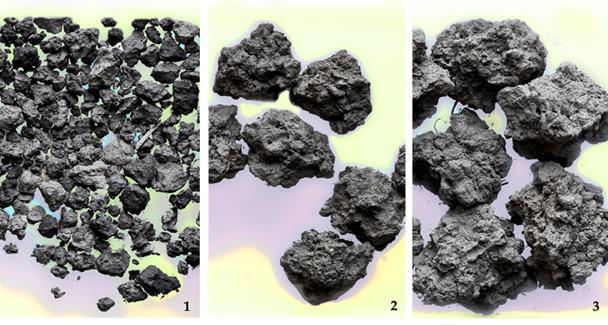

В агрономическом смысле наиболее ценными считаются агрегаты размером от 0,25 до 10 мм, обладающие высокой пористостью (более 45%), механической прочностью и водопрочностью (рис.1.20).

В структурной почве, состоящей из агрегатов размером 0,25–10 мм, упаковка частиц рыхлая, внутри комков преобладают капиллярные промежутки, а между комками – крупные, некапиллярные

Если содержание таких агрегатов в почве составляет более 55%, почва считается структурной. При содержании в пахотном горизонте менее 50% агрегатов крупнее 1 мм почва подвергается ветровой эрозии.

В структурной почве вода быстро рассасывается по комкам, а между комками промежутки заполняются воздухом. Воздух содержится и в порах аэрации внутри комков, внутри которых имеется значительное количество некапиллярных промежутков – пор аэрации. Таким образом, в структурной почве одновременно присутствуют в достаточном количестве вода и воздух. Структурная почва богаче и доступными для растений питательными веществами. Агрономическая ценная комковато-зернистая структура, придавая почве рыхлое сложение, облегчает прорастание семян и распространение корней растений, а также уменьшает энергетические затраты на механическую обработку почвы.

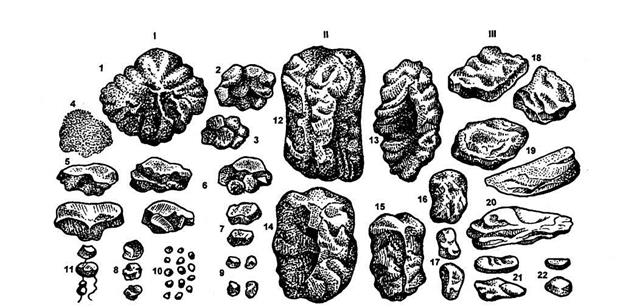

Рис.1.18 Структура почвы (по С.А.Захарову)

Рис.1.19 Виды почвенной структуры (по С.А. Захарову):

I т и п: — крупнокомковатая; 2 — среднекомковатая; 3 — мелкокомковатая; 4 — пылеватая; 5 — крупноореховатая; 6 — ореховатая; 7 — мелкоореховатая; 8 — крупнозернистая; 9 — зернистая; 10 — порошистая; 11 — бусы из зерен почвы;

П тип: 12 — столбчатая; 13 — столбовидная; 14 — крупнопризматическая; 15 — призматическая; 16 — мелкопризматическая; 17 — тонкопризматическая;

III т и п: 18 — сланцеватая; 19 — пластинчатая; 20 — листоватая; 21 — грубочешуйчатая; 22 — мелкочешуйчатая.

Рис. 1.20 Агрономически ценная структура:

1 – 0,25-1 мм; 2 – 0,5 мм; 3 – 10мм

Большое значение для агрономической характеристики почвы имеет водопрочность ее структуры, т. е. образование прочных, неразмываемых в воде отдельностей. Такая структура образуется в результате скрепления механических элементов органоминеральными коллоидами, скоагулированными необратимо. Почвы, обладающие водопрочной структурой, имеют благоприятный для развития растений водно-воздушный режим, хорошие механические свойства и т. д. Почвы, не имеющие водопрочной структуры, быстро заплывают, становятся непроницаемыми для воды и воздуха, а при высыхании растрескиваются на крупные глыбы.

Каждому типу почв и каждому генетическому горизонту свойственны определенные типы почвенных структур. Для гумусовых горизонтов, например, характерна зернистая, комковато-зернистая, порошисто-комковатая структура; для элювиальных горизонтов – плитчатая, листоватая, чешуйчатая, пластинчатая; для иллювиальных – столбчатая, призматическая, ореховатая, глыбистая и т. д.

В полевых условиях структуру почв определяют следующим образом. Небольшой образец грунта и подбрасывается несколько раз на ладони (или лопате) до тех пор, пока он не распадется на структурные отдельности. Рассматривая эти структурные элементы, определяют степень их однородности, размер, форму, характер поверхности. Если структура неоднородна, то для ее характеристики пользуются двойными названиями (комковато-зернистая, ореховато-призматическая и т. д.), последним словом указывая преобладающий вид структуры.

Дата добавления: 2015-10-30 ; просмотров: 8987 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Структура почвы

Структура почвы оказывает большое влияние на ее агрономические свойства и плодородие. Она в значительной мере определяет водный, воздушный, тепловой и питательный режимы почв, т.е. главные условия, обусловливающие урожай всех сельскохозяйственных растений.

Различают структуру почвы и структурность.

Структура почвы —форма, размер и взаимное расположение структурных отдельностей, на которые естественно распадается почва.

Структурность — способность почвы распадаться на агрегаты, размер и форма которых характерны для каждого типа структуры.

Структурные отдельности носят название почвенные агрегаты. Они являются естественной сложной почвенной отдельностью, образовавшейся из микроагрегатов или элементарных почвенных частиц в результате их взаимодействия под влиянием физических, химических, физико-химических и биологических процессов.

По форме структурных отдельностей выделяют три типа структуры (С.А. Захаров).

1. Кубовидная — структурные отдельности равномерно развиты в трех позициях, например, глыбистая, комковатая, ореховатая и зернистая.

2. Призмовидная — развитие вертикальных граней и ребер структурных отдельностей преобладает над горизонтальными, такими как столбовидная, столбчатая, призматическая.

3. Плитовидная — структурные отдельности имеют преобладающее развитие горизонтальных граней и ребер, например, плитчатая, чешуйчатая.

В зависимости от размера выделяют группы структур (П.В. Вершинин):

1 — мегаструктура (глыбистая) >10 мм;

2 — макроструктура 10-0,25 мм;

3 — грубая микроструктура 0,25-0,01 мм;

4 — тонкая микроструктура 80

2, Н2О и минеральных солей приводит к разрушению гумуса, при этом утрачивается водопрочность структуры.

В результате действия названных выше процессов почва может превратиться в бесструктурную массу.

Бесструктурная почва — это почва, в которой отдельные механические элементы не соединены между собой в почвенные агрегаты, а существуют отдельно или залегают одной сплошной сцементированной массой. Типичный пример бесструктурной почвы — рыхлый песок или слитые иллювиальные горизонты тяжелых по механическому составу почв.

Для создания агрономически ценной структуры и поддержания ее оптимальных свойств используются агротехнические мероприятия, мелиоративные приемы и структурообразователи.

Агротехнические мероприятия включают в себя приемы современной агротехники, такие, как своевременная и правильная обработка почвы, соблюдение севооборотов с обязательным посевом многолетних трав, сидератов. Химическая мелиорация предполагает систематическое внесение органических удобрений, известкование кислых и гипсование солонцовых почв. Очень эффективно применение природных и искусственных структурообразователей.

Внесение угольного и торфяного клея, отходов целлюлозной и сахарной промышленности со временем улучшает структуру почв. Наибольший эффект получен от применения искусственных полимеров и сополимеров, которые называют крилумами. Это производные акриловой, метакриловой и малеиновых кислот. Внесение незначительных доз полимера в концентрации 0,001% от массы почвы существенно увеличивает водопрочность структуры.

Значение гранулометрического состава почв при изучении плодородия трудно переоценить. Он определяет в значительной мере химический, минералогический состав и другие свойства почв. Так, химический состав лесовидного суглинка для отдельных механических фракций имеет существенные различия (табл. 10).

Валовой химический состав фракций механических элементов (С.С. Морозов), % на бескарбонатную почву

Источник

Структура почвы

1. Общие понятия. Агрономическое значение.

Под структурой почвы понимают совокупность отдельностей, или агрегатов, различных по величине, форме, прочности и связности. Структурная отдельность – агрегат — состоит из первичных частиц (механических элементов), или микроагрегатов, соединенных друг с другом в результате коагуляции коллоидов, склеивания, слипания.

Агрегаты, образованные из первичных механических элементов, относят к первому порядку. Силами остаточных валентностей, а также путём склеивания и слипания могут образовываться агрегаты второго, третьего и т. д. порядка.

По мере увеличения размера агрегата связь между отдельными составляющими его ослабевает, а следовательно уменьшается связность и прочность.

Способность почвы распадаться на структурные отдельности, или агрегаты, называется её структурностью.

Различают два вида понятия структурности почвы: морфологические и агрономические. В морфологическом понимании хорошей будет всякая чётко выраженная структура: ореховатая, столбчатая, призмовидная, пластинчатая и т. п. Каждой генетически различной почве, а внутри её отдельным горизонтам присуща своя, характерная структура. Её формирование тесно связано с условиями образования данного почвенного типа (рис)

Агрономически ценной является только такая структура, которая обеспечивает плодородие почвы. Оптимальные условия водного и воздушного режимов с мелкокомковатой и зернистой структурой.

В настоящее время почвенную структуру по размерам агрегатов подразделяют следующим образом: глыбистая (агрегаты > 10 мм); комковато-зернистая, или макроструктура (агрегаты 10-0,25 мм); микроструктура (агрегаты 0,001-0,05 мм не могут в суспензии заметно увеличиваться в размерах вследствие быстрого их оседания. По данным Е. И. Кочериной, в слабых солевых растворах ясной способностью к коагуляции обладают частицы 1 2

Источник

Пути создания и сохранения почвенной структуры

В деле улучшения и сохранения от разрушения агрономически ценной водопрочной структуры практика земледелия располагает рядом различных агротехнических средств. Наиболее существенным из них является систематическое и в достаточном количестве обогащение почв органическими веществами. Органические удобрения при своевременном и правильном их внесении образуют в почве новые количества перегноя, участвующего в структурообразовании.

В областях, почвы которых обеднены солями кальция, например в дерново-подзолистой зоне, существенным мероприятием по созданию прочной почвенной структуры является известкование.

В областях, где распространены солонцовые почвы, важное значение имеет гипсование.

Но в практике существенным является не только создание агрономически ценной водопрочной почвенной структуры, но и рациональное ее использование в целях предохранения от разрушения.

Важнейшими мероприятиями, обусловливающими сохранение почвенной структуры от разрушения, являются: 1) рациональная система обработки почв с учетом их свойств и особенностей; 2) своевременная обработка, т. е. обработка физически спелых почв, когда они не мажутся и не дают глыб; 3) систематическое применение в достаточном количестве органических и минеральных удобрений, обеспечивающих получение высоких урожаев, а вместе с тем и улучшение почвенной структуры.

В последнее время в практике сельского хозяйства начинают находить применение высокомолекулярные вещества для создания искусственной структуры почвы. Из структурообразующих полимеров в нашей стране используют полиакриламид, сополимер VIII (60% метакриловой кислоты и 40% метакриламида) и гидролизованный полиакрилнитрил. За границей некоторые фирмы выпускают несколько десятков структурообразующих полимеров (Г. Л. Масленкова).

Структурообразующие полимеры обладают некоторыми общими свойствами: все они при определенных условиях растворимы в воде, имеют, как правило, функциональные группы (гидроксильные, карбоксильные, амидные, нитритные, фенильные и др.) и в большей или меньшей степени оструктуривают почвы. Среди этих полимеров различают поликатионы, полианионы и нейтральные полимеры; большинство из применяемых полимеров — полианионы.

Проведенные опыты показывают, что структурообразующие полимеры не обладают одинаковой способностью к созданию водопрочной макроструктуры и что один и тот же полимер ведет себя по-разному в различных почвах.

Процесс взаимодействия полимеров с почвенными частицами сопровождается коагуляцией, адсорбцией, образованием водородных связей, в результате чего возникает водопрочная структура.

По исследованиям Г. Л. Масленковой, оптимальными структурообразующими свойствами обладает полиакриламид со степенью гидролиза 30%.

Гаркуша, И.Ф. Почвоведение/ И.Ф. Гаркуша.- Л.: Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962.- 448 с.

Источник

Агрономически ценная структура, факторы ее образования и разрушения

Образование агрономически ценной структуры возможно только в тех почвах, в которых содержится значительное количество глинистых частиц и перегноя, являющихся существенным и необходимым фактором структурообразования.

Вступая в тесное взаимодействие, сопровождаемое явлениями коагуляции и адсорбции, глинистые частицы и перегной образуют прочные органоминеральные комплексы — основной фонд почвенных агрегатов. Чем богаче почва минеральными и органическими коллоидами, тем шире возможности агрегации.

Особенно большое значение имеет перегной. Перегной как коллоидное вещество под влиянием катионов кальция и магния способен давать не растворимый в воде клеящий материал, который и придает структурным агрегатам способность не расплываться в воде, т. е. водопрочность. А так как перегной всегда образуется в почве в процессе разложения органических остатков, то для поддержания агрегатного состояния почвы последняя должна систематически обогащаться в том или ином виде органическим веществом.

Первостепенное значение в структурообразовании почвы имеют микроорганизмы, хотя механизм их действия в этом отношении еще окончательно не изучен.

Теснейшую связь микробиологических процессов с образованием почвенной структуры впервые экспериментально доказал П. А. Костычев.

Вопрос о роли микроорганизмов в образовании почвенной структуры получил отражение в ряде позднейших исследований. При этом одни ученые полагают, что микроогранизмы, разлагая растительные остатки, образуют продукты промежуточного распада, которые склеивают частицы почвы в агрегаты, другие считают, что почвенные частицы склеиваются продуктами метаболизма микробов, населяющих почву. Кроме того, живые микроорганизмы — бактерии и грибы — могут служить и непосредственным клеящим материалом, соединяющим одни частицы почвы с другими.

Среди многих факторов структурообразования необходимо отметить травянистую растительность (сюда входят и такие растения, как рожь, пшеница, кукуруза, горох, люпин и т. д.), роль которой в этом отношении двояка. С одной стороны, по отмирании корневая система растений является источником обогащения почвы — перегноем; с другой — густая сеть корней, пронизывая на значительную глубину во всех направлениях почву, раздвигает и сдавливает отдельные ее части или комки, придавая им самые разнообразные очертания и формы.

Роль травянистой растительности в структурообразовании может заметно проявиться лишь при хорошем ее развитии и только на почвах тяжелого механического состава. На почвах же песчаных и супесчаных влияние растений на структурообразование практически не сказывается.

В образовании почвенной структуры наибольшая роль принадлежит навозу, компосту и другим видам органических удобрений при правильном и обильном внесении их в почву, в особенности в нечерноземной полосе.

Необходимо подчеркнуть также деятельность земляных червей, играющих иногда заметную роль в образовании структуры почвы.

Таковы в основных чертах главнейшие факторы, которые обусловливают образование водопрочной почвенной структуры.

Наряду с водопрочной в некоторых почвах встречаются неводопрочные структуры — столбчатая, глыбистая, плитчатая и листоватая.

Образование столбчатой и глыбистой структуры связано с накоплением коллоидов, насыщенных в значительной степени поглощенным натрием. Поглощенный натрий пептизирует коллоиды при увлажнении и содействует скреплению почвенных частиц в сухом состоянии. Особенно крепко склеиваются почвенные частички в том случае, если в составе коллоидов, насыщенных натрием, находится значительное количество перегнойных веществ. Эти органические коллоиды при высыхании коагулируют обратимо. Если почвы, имеющие глыбистую или столбчатую структуру, пашут с выворачиванием этих структурных отдельностей на поверхность, то они при смачивании расплываются, при высыхании же на поверхности образуется плотная корка. Столбчатая и глыбистая структура не представляет агрономической ценности — это скорее отрицательное явление.

Что же касается плитчатой и листоватой формы структуры, то их образование в полной мере еще не изучено.

Можно предполагать, что эти структуры образуются в связи с постепенным промораживанием влажных поверхностных слоев почвы, обедненных коллоидами. При промораживании изменяется объем почвы и происходит отслаивание.

Горизонтальные структуры образуются главным образом в северных и наиболее бедных органическим веществом почвах (в подзолистых). Но слабая слоистость в самом поверхностном слое встречается и в степных почвах. Эти формы структуры чрезвычайно непрочны, обычно они встречаются в целинных почвах и при первой же вспашке разрушаются.

Причины, вызывающие разрушение агрономически ценной почвенной структуры, разнообразны, но по своему характеру могут быть объединены в три группы: 1) механические, 2) физико-химические и 3) биологические.

Механическое разрушение структуры, преимущественно в самых поверхностных слоях почвы, вызывается атмосферными осадками, пахотой сильно влажной почвы, когда она не крошится, а мажется, залипает, обработкой пересохшей почвы и т. д.

Вторая группа факторов распыления почв носит физико-химический характер. Большое значение в этом отношении имеют атмосферные осадки, особенно в областях с влажным климатом. Выпадая на землю и просачиваясь в почву, они частично растворяют и увлекают в нижние горизонты кальциевые соли, обедняя тем самым верхние слои почвы одним из сильнейших коагуляторов. При этом поглощенный кальций заменяется водородом, а периодически и аммонием. Потеря почвой кальция приводит в той или иной степени к ослаблению возможности ее оструктуривания.

К биологическим причинам распыления почвы относится отчасти и деятельность микроорганизмов, под влиянием которых идет минерализация органического вещества, особенно энергичная при развитии аэробных процессов. Процессам минерализации подвергается и перегной, являющийся основным цементирующим веществом в образовании почвенной структуры. В результате минерализации органического вещества почва обедняется перегноем и постепенно утрачивает прочность структурных агрегатов.

Гаркуша, И.Ф. Почвоведение/ И.Ф. Гаркуша.- Л.: Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962.- 448 с.

Источник