Для вспашки почвы используется орудие

Плуг — сельскохозяйственное орудие для основной обработки почвы. Плугами также называются устройства для работы под водой, для прокладки кабелей, для подготовки земной поверхности перед звуковым зондированием и гидролокацией бокового обзора при поиске нефти. Первоначально плуги тащили на себе сами люди, затем волы, а ещё позже — лошади. В настоящее время в промышленно развитых странах плуг тянет за собой трактор.

Основная задача плуга — перевернуть верхний слой земли. Вспахивание уменьшает количество сорняков, делает почву более мягкой и податливой, облегчает дальнейший посев.

Содержание

История плуга

Доиндустриальная эпоха

Когда появилось сельское хозяйство, земля обрабатывалась вручную либо с помощью мотыг на мягких плодородных почвах, например на берегах Нила, где ежегодные приливы омолаживали почву и облегчали её обработку. Чтобы регулярно выращивать зерновые культуры в менее плодородных областях, более низкий слой почвы с питательными веществами требовалось поднять на поверхность.

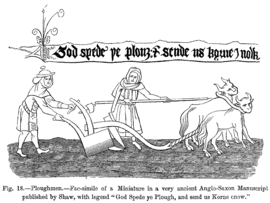

Приручение волов в Месопотамии, произошедшее, возможно, уже в VI тысячелетии до нашей эры, дало человечеству достаточную тяговую силу, необходимую для развития орудий для вспашки. Самые первые плуги имели очень простое строение и представляли собой раму (дышло), держащую в себе вертикально закреплённый кусок дерева (лемех), который волочили сквозь верхний слой почвы. Как лемех, так и дышло выделывались из одного куска дерева, о чём свидетельствует, например, сиракузская бронзовая монета. [1]

Древние формы плуга известны нам по вавилонским и древнеегипетским изображениям, наскальным рисункам в Северной Италии и Южной Швеции (относящимся ко 2-му тысячелетию до н. э.), а также по находкам древних плугов в торфяниках на территории Польши. Ранее I тыс. до н. э. плуг был известен в Китае.

Древними римлянами был изобретён отвал, который отбрасывал землю в сторону, погребая сорняки и остатки предыдущего урожая под слой земли, в то же время вытаскивая питательные вещества на поверхность. Такой плуг мог также быть использован на сырой земле, вода стекала по бороздам, оставленным плугом. Кроме этого, римляне поставили передок на колёсах, позволявший регулировать глубину хода плуга; и применили нож, размещаемый перед лемехом для разрезания почвы. [2]

В самом начале отвалы делались из дерева в виде продолговатого четырёхугольника. Спереди их прикрепляли к стойке, а позади к подошве и к одной из рукояток плуга посредством деревянной или железной связи. Так как к дереву земля налипает сильнее, нежели к металлу, то впоследствии стали делать отвалы из чугуна или железа и давать им форму местами вогнутую, местами выпуклую, так что отвал представлял собой изогнутую винтообразную поверхность. [1]

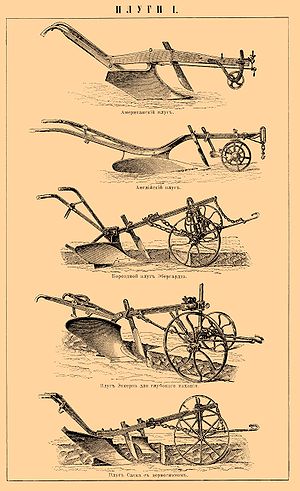

Первым коммерчески успешным плугом с использованием железных частей следует считать «Роттерхамский плуг», разработанный Джозефом Фольямбе (Joseph Foljambe) в 1730 году в Ротерхаме, Англии. Он был прочным, лёгким, и созданным по математическим расчётам шотландского конструктора Джеймса Смола (James Small). Плуг позволял срезать, поднимать и переворачивать слой земли.

Индустриальная революция

Стальные плуги появились во времена промышленной революции. Они были легче и прочнее тех, что изготовлялись из железа или дерева. Первый стальной плуг изобрёл американский кузнец Джон Дир (John Deere) в 1830-х годах. К тому времени дышло, крепившееся к упряжи животных, было приспособлено так, что колесо в передней части плуга катилось по земле. Первые стальные плуги управлялись пешим человеком. Управляющий шёл вслед за плугом, держась за две рукоятки, и регулировал направление и глубину борозды. Он также часто руководил движением животных, тянущих за собой плуг. Позже появились плуги, где управляющий уже сидел на специальном сидение на колёсах, а плуг имел несколько лемехов.

Одна лошадь как правило может тянуть только плуг для одной борозды на чистой и мягкой почве. Для обработки более тяжёлых почв требовалось две лошади, одна из которых шла по борозде, а другая по необработанной земле. Для плугов, делающих две и более борозд, одна или несколько лошадей должны идти по свободной, невспаханной земле, и даже это даётся им с трудом. Обычно таким лошадям дают десятиминутный отдых каждые полчаса.

С появлением парового трактора стало возможно использовать его для вспашки. В Европе уравновешенные плуги на колёсах тянулись проволочными канатами (в качестве средства передачи), управляемых парой паровых двигателей английского инженера Джона Фоулера (John Fowler). В Америке твёрдая почва равнин позволила прямое использование больших паровых двигателей в качестве тяговой силы. Часто бывало, что до десяти паровых машин тянули один большой плуг, что позволяло вспахать сотни акров земли за день. Только паровые машины могли двигать такие большие плуги. Когда появились бензиновые двигатели, они не имели достаточной мощности сравнимой с паровой тягой.

В Австралии в 1870-е годы был изобретён специальный плуг для распашки земель под виноградники, названный «Стамп Джамп». Его устройство позволяло плужному лемеху самому перепрыгивать через шишковатые и очень длинные, выступающие на поверхность корни эвкалиптов. С помощью такого плуга первые поселенцы в долине МакЛарен обрабатывали все самые старые виноградники в регионе. [3]

Более простая система, созданная позже, использует вогнутый диск (или два), установленный под большим углом к направлению движения. Вогнутая поверхность удерживает диск в земле, если под него не попадает что-либо твёрдое. Когда плуг натыкается на корень дерева или камень, лемех плуга подпрыгивает, что позволяло избежать поломки плуга и продолжить вспашку.

Современный плуг

Традиционные плуги могут переворачивать землю только в одном направлении, указываемым отвалом лемеха. В результате действия плуга образуются гребни вспаханной земли между бороздами, похожие на грядки. Этот эффект наблюдается и на некоторых полях, обрабатывавшихся в древние времена.

Современные оборотные плуги имеют двойные переворачивающиеся лемеха: пока один работает на земле, второй переворачивает её в воздухе(ошибочное суждение — в текущий момент времени работает один комплект — так же, как у обычного плуга). Доходя до края поля, плуг под действием гидравлики переворачивается, и при втором обратном проходе новые борозды отваливаются в ту же сторону, что и в первый раз, что позволяет избежать гребней. Оборотный плуг не производит никаких дополнительных операций с пластом. Его использование позволяет пахать «челночным» методом — каждый последующий проход вплотную к предыдущему. Для этого необходимы два комплекта лемехов «зеркальной» конструкции на одной раме. При проходе один комплект работает, второй «смотрит в небо». После прохода и разворота агрегата «зеркальные» лемеха с помощью гидравлики меняются местами. Такая схема вспашки позволяет получить однородную вспаханную поверхность с гребнями, ориентированными в одну сторону (гладкая вспашка). Кроме того, экономится время и топливо на переездах между загонами. При вспашке же обычным плугом половина загона имеет гребни справа от борозды, половина — гребни слева. При этом в центре загона образуется либо двойной гребень (при вспашке «в свал», когда агрегат начинает движение с середины загона и ходит по расширяющейся спирали), либо двойная борозда (при вспашке «вразвал», когда агрегат начинает движение у края загона и ходит по сужающейся спирали).

Оборотный плуг подсоединяется к трактору с помощью трехточечной навески. Обычные плуги имеют от 2 до 5 отвалов, но полу-закреплённые плуги, поднятие которых поддерживается колесом с диаметром в половину длины плуга, могут иметь до 18 отвалов. Гидравлическая система трактора используется для поднятия и переворота плуга, а также для регулирования ширины и глубины борозды. Тракторист всё ещё должен регулировать сцепление плуга, так чтобы он шёл под нужным углом. На современных тракторах глубина и угол вспашки устанавливаются автоматически.

Цель вспашки состоит в перемешке слоёв земли, обогащении её кислородом, избавление от сорняков и некоторых бактерий. Закопанные сорняки разлагаются в земле и служат в качестве компоста.

Широкое распространение виноградников, плодовых насаждений и лесопосадок потребовало создания специального плантажного плуга, вспахивающего землю на большую, чем обычный плуг, глубину (до 100 см), что способствует созданию более благоприятных условий для развития корней растений. Плантажный плуг может иметь двойные лемеха на разной глубине, почвоуглубители и другие рабочие органы, глубоко рыхлящие почву. Конструкция плуга позволяет улучшить водный режим почвы и уменьшить выщелачивание питательных веществ из верхних слоев грунта. Одновременно с плантажной вспашкой может проводиться внесение органических и минеральных удобрений [4] .

Эрозия почвы

Одним из негативных последствий вспашки является эрозия почвы. Под действием воды и ветра земля перемещается, и использование плуга способствует этому процессу. В результате неконтролируемого использования сельскохозяйственных процедур на США в 1930-е годы обрушилась волна пыльных бурь.

Детали плуга

Ручной плуг XIX века

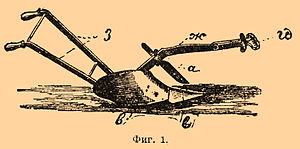

В отдельности главные части плуга (рис. справа) производят следующую работу. Нож (а) — отрезает пласт в вертикальной плоскости. Лемех (б) в горизонтальной, оборачивает и разрыхляет пласт — отвал (в). К ним присоединяются ещё полевая доска (г), дающая плугу опору в вертикальной плоскости, подошва (д), служащая опорой плуга снизу и принимающая на себя вес плуга и лежащего на нём во время работы пласта; одна или две стойки (е), к которым прикрепляются с одной стороны вышеупомянутые части, а с другой — грядиль (ж, дышло), за который с переднего конца зацепляется упряжной валек и прикрепляется регулятор (и), а с заднего рукоятки (з). Обе последние части служат для управления плугом. К каждому плугу прикладываются ещё ключ для отвинчивания и закрепления гаек, молоток для заклепывания и или плуговой башмак, который надевается на лемех, или плужные салазки, служащие для перевозки плуга с одного места на другое.

Разновидности плуга на территории России XIII—XX вв

В европейской части России, по меньшей мере с X века [5] , наибольшее распространение имела традиционная «великорусская» соха, вплоть до постепенной замены её железным плугом на рубеже XIX—XX вв. [6] В Поволжье, на Урале и в большинстве областей Сибири имели распространение колёсные разновидности плуга, такие как малороссийский деревянный плуг-«лемех» и сабан-«колесуха» [7] .

В духовной культуре

В религии и мифологии

В земледельческих культурах плуг или соха имеют огромное культовое значение, поскольку участвуют в многочисленных ритуалах — например «первой борозды». В мифологических представлениях плуг нередко приобретает фаллическую символику, поскольку «оплодотворяет» Мать-Землю. С этим связан и тот факт, что пашут и сеют в традиционном обществе обычно исключительно мужчины, как носители оплодотворяющего начала [8] .

У восточных славян и на Балканах во время Святок (в сочельник, под Новый год) проводился обряд «кликанья плуги». Он заключался в шествии с плугом, его величании и даже заклинании, а также в инсценировке пахоты и сева [9] . Этот обряд, базировавшийся на магии подобия и магии «первого дня», должен был обеспечить в наступающем году плодотворную обрабоку земли и обильные всходы. [10]

У многих индоевропейских народов известен архаичный ритуал опахивания. Он основывается на ассоциации борозды, проведённой плугом, с границей, отделяющей сакральное, «окультуренное» пространство от хаоса окружающей среды.

Сразу два мифоритуальных аспекта плуга отразились в образе индуистской богини Ситы. Согласно «Рамаяне», она родилась из борозды, которую провёл плугом её отец Джанака, опахивая место для жертвоприношения. Даже имя (др.-инд. Sītā ) переводится как «борозда». С другой стороны, рождение Ситы и её упоминания в Ведах говорят о связи этой богини с плодородием и Матерью-Землёй, при том что плуг обладает фаллической символикой.

В геральдике

Плуг используется как эмблема земледелия и как символ новой жизни. В первые годы существования Советской России плуг употреблялся как эмблема трудового крестьянства и одно время изображался с молотом, пока его в этом качестве не вытеснил серп. Плуг также был изображён на советских монетах достоинством в 1 рубль и полтинник в 1920-е годы; силуэт плуга также изображался на ордене Красного Знамени и на медалях в некоторых странах Восточной Европы (например, в Чехословакии в 1948—1989 гг.).

Как эмблема новой жизни, плуг использовался в конце XVIII — начале XIX века в Северной Америке, а в нынешнее время изображен на государственном гербе Либерии [11] .

Также в настоящее время изображён на государственных печатях штатов США Пенсильвания, Орегон, Оклахома, Северная Дакота, Невада, Монтана и Миннесота [12] .

В музыке

В 1991 году группа «Сектор Газа» записала песню «Плуги-вуги».

Источник

Классификация и виды плугов для основной обработки почвы

Орудием для проведения вспашки почвы является плуг. Задачей оборудования является глубокое рыхление почвы дающее основу для проведения подготовки к посеву сельскохозяйственной культуры и дальнейшего процесса её возделывания. Данное землеобрабатывающее устройство характеризуется работой с самыми большими энергозатратами среди всех других видов рыхлительных устройств (борон, культиваторов) в составе агрегатов.

Разновидности плугов

Среди рыхлительных устройств, по характеру обработки почвы, существуют следующие виды плугов:

Первые две категории относятся к устройствам сельскохозяйственного назначения и используются для основной обработки почв. Между собой устройства отличаются характером рыхления, где первые, обеспечивают вспашку с оборотом пласта почвы, а вторые (безотвальные) обрабатывают плодородный пласт без его переворачивания.

В категорию специальных плугов входят устройства, предназначенные для мелиоративных операций или кочевания в разработке площадей после лесозаготовок. Рабочие органы таких устройств отвечают характеру выполняемых задач. В примере снизу показано универсальное устройство, обеспечивающее при переналадке: корчевание, нарезание противопожарных борозд, окучивание.

Агрегатирование плугов

По характеру соединения с трактором плуги различаются на:

- навесные

- полуприцепные

- полунавесные

- прицепные

Навесные – присоединяются жёстко с трёхточечной навеской агрегатируемой машины, вся масса которых в транспортном положении приходится на ходовую часть трактора. В рабочее и транспортное положение орудие переводится гидроцилиндром навески в составе гидронавесной системы трактора. Все навесные орудия для вспашки имеют небольшую рабочую ширину захвата с составом в своей конструкции не более 8-ми рыхлительных корпусов.

Полуприцепные и полуприцепные плуги соединяются через прицепное устройство навески трактора. Для хода агрегата в транспортном положении плуги оборудованы ходовыми колёсами. Часть массы плуга распределяется на сцепное устройство трактора другая часть на ходовые опорные колёса в составе оборудования.

Прицепные плуги оборудованы ходовой частью, воспринимающей полную массу на свои опорные колёса без усилия на сцепку трактора.

Перевод прицепных и полуприцепных (полунавесных) устройств в рабочее положение осуществляется гидроцилиндрами, встроенными непосредственно в конструкцию землеобрабатывающего оборудования. Такие плуги отличаются высокой производительностью, имеют в своём составе от 6-ти до 12-ти рабочих корпусов. Учитывая значительное тяговое усилие, требуемое для работы таких устройств, пахотные агрегаты формируются с мощными энергонасыщенными тракторами не мене 5-го тягового класса.

Отвальные, лемешные плуги

Плуги, осуществляющие вспашку с оборотом пласта, имеют конструкцию рыхлительного органа в виде корпуса с режущим лемехом и отвалом, переворачивающим пласт. Такие устройства являются самыми распространёнными и широко применяются для основной обработки почв.

Виды отвальных плугов

Отвальные плуги делятся на две категории:

1 Устройства общего сельскохозяйственного назначения, используемые для основной обработки почвы. В данную категорию навесные и полуприцепные и прицепные устройства как однокорпусные, так и многокорпусные землеобрабатывающие устройства.

2 Плантажные плуги применяются для произведения глубокой обработки (от 50 см до 100 см) при восстановлении плодородия почв, вспашки перед посадкой садов и виноградников, при проведении мелиоративных мероприятий. Конструкция устройства представляет собой мощный навесной корпус с отвалом для глубокого рыхления. Работа таких устройств характеризуется перемешиванием верхних и нижних горизонтов почвы, открывая доступ к влаге нижних с нижних слоёв.

Кроме этого существуют плуги-культиваторы с дисковыми органами, имеющие несколько универсальные функции в использовании. Такие устройства обеспечивают вспашку с частичным оборотом пласта, где глубина обработки регулируется изменением угла атаки хода режущих дисков.

Форма отвалов

Для достижения хорошего качества вспашки, в зависимости от физического состояния обрабатываемой почвы, корпуса плуга для основной обработки могут оснащаться отвалами различной типа-формы. Так для оснащения отвальных плугов существует четыре основных типа отвалов:

- Цилиндрический – по отношению к потоку срезанного пласта отвал поставлен круто, в следствии чего пласт резко изгибается и крошится при падении. Такой отвал не даёт полного оборота пласта, но хорошо крошит почву.

- Культурный – более изогнутый чем цилиндрический, удовлетворительно крошит и переворачивает пласт. Применяется на ухоженных площадях с легким составом почв.

- Полувинтовой – применяется на старопахотных и задернелых участках, ним хорошо оборачивается пласт с частичным раскрашиванием.

- Винтовой- отличается хорошей оборачиваемостью пласта с плохим крошением, применяется на задернелых участках.

Из инновационных доработок отвальных плугов можно отметить внедрение перьеобразных отвалов в виде разрезной плоскости, позволяющей улучшить дробление движущегося пласта почвы, или оснащение отвалов «углоснимами», в виде металлических пластин, обеспечивающих дробление пласта и формирование ровного рельефа пахоты. А также использование в составе корпусов отвалов из полимерного износостойкого композита, которые менее подвержены налипанию увлажнённого грунта и облегчают общую конструкцию плуга.

Дополнительно, для эффективной заделки пожнивных остатков и хорошего дробления комьев грунта, отвальные плуги могут оснащаться предплужниками в виде отдельного подрезающего лемеха установленного спереди каждого корпуса на ⅓ глубины обработки основного корпуса. Оборудование с предплужниками в классификации плугов называют — культурными.

Оборотный отвальный плуг

Для увеличения производительности пахотных агрегатов в конструкцию отвальных плугов включают дублирующие корпуса с обратным направлением работы. При необходимости разворота агрегата гидроупровляемым поворотным механизмом в составе плуга меняется направления работы пахоты сменой корпусов. Такая конструкция позволяет избежать образования свальных и развальных борозд в горизонте пахоты, уменьшить расход топлива и время на развороты агрегата, так как с функцией смены направления работы корпусов ненужно делить поле на загонки, а движение агрегата проводят по челночной схеме.

Модели отвальных плугов

Среди моделей отвальных плугов существуют устройства для машин от самого малого тягового класса (мотоблоки и минитрактора), до высокопроизводительных, при агрегатировании с энергонасыщенными сверхмощными тракторами.

Примеры расшифровки аббревиатуры моделей отвальных плугов:

ПЛН 5-35 –плуг лемешный навесной 5-ти корпусной, с ширеной захвата корпуса 35 см.

ПНО 3-35 (ПОН 3-35) – навесной оборотный 3-х корпусной, захват корпуса 35см

ПЛП 7-30 – лемешный прицепной 7-ми корпусной, с ширеной захвата корпуса 30 см.

ПЛНУ 8-40 — лемешный навесный усиленный 8-ми корпусной, захват корпуса 40 см.

ППО 9-35 – прицепной оборотный 9-ти корпусной, с захватом корпуса 35 см.

Дополнительно в обозначениях отвальных плугов производитель может указывать тип установленных отвалов или дополнительную литеру, указывающую специализацию в применении устройства.

Например:

ПБН-3-50А – болотный навесной 3-х корпусный, с ширеной корпуса 50 см,

ПЛБ-1 — лемешный болотно-кустарниковый однокорпусной

Таблица основных моделей отвальных плугов

| Модель плуга | Ширина захвата, м / Производительность, га в час | Тяговый класс трактора, т.с. |

| ПЛН 1-35 | 0,35/0,2-0,3 | 0.2-0,6 |

| ПЛН 2-35 | 0,7/0,35-0,65 | 0,9-1.4 |

| ПЛН 3-35 | 1,05/ 0,74-1,05 | 1.4 |

| ПНО 3-35 | 1,05/О,72-0,94 | 1.4-2 |

| ПЛН 4-35 | 1,4/ 0,98-1,26 | 2-3 |

| ПОН 4-35 | 1,4/1-1,3 | 3 |

| ПЛН 5-35 | 1,75/1,22-1,57 | 3 |

| ПОН 5-35 | 1,75/1,28-1,6 | 3 |

| ПЛН 6-35 | 2,1/ до 1,9 | 3 |

| ПЛН 7-35 | 2,45/2,45 | 4-5 |

| ПЛН 8-35 | 2,8/ до 2,8 | 4-5 |

| ППО 7-35 | 2,45/2,2-2,5 | 4-5 |

| ПЛП 8-35 | 2,8/2,8 | 4-5 |

| ПЛНУ 8-40 | 3,2/3,2 | 5 |

| ПЛП 9-35 | 3,15/3,15 | 5-6 |

| ПП 9-35 | 3,15/3,15 | 5-6 |

| ПП 10-35 | 3,5/3,5 | 6-9 |

| ПП 11-35 | 3,85/3,85 | 6-9 |

| ПП-12-35 | 4,2/4,2 | 6-9 |

| ППО-12-35 | 4,2/4,2 | 6-9 |

Безотвальные плуги

В категорию безотвальных плугов входят глубокорыхлители-плоскорезы и чизельные рыхлители. Вспашка такими устройствами характеризуется глубоким рыхлением плодородного пласта с минимальным нарушением его верхней части. Такая обработка позволяет защитить почву от ветровой эрозии и пересыхания.

Рабочие органы плоскореза выполнены в виде мощных стрельчатых лап, обеспечивающих рыхление по всей толщине горизонта без нарушения поверхности. На чизельных плугах установлены долотообразные рыхлители, которые позволяют вместе с эффективным рыхлением, при максимальном заглублении, разрушать уплотнённый слой пахотной подошвы, обеспечивая углубление пахотного слоя и поступление из нижних слоёв влаги.

Основная часть моделей безотвальных рыхлителей требует создания значительного тягового усилия от трактора для работы агрегата. Среди представленных на рынке безотвальных устройств самым малым тяговым усилием, в составе такого пахотного агрегата, требуется трактор не менее 2-го тягового класса и выше.

Также нужно отметить, что существуют модели плугов с универсальным применением, где при переоборудовании рабочих корпусов рыхлительное устройство могут применять в качестве отвального плуга и безотвального рыхлителя. Примером такой землеобрабатывающей навесной машины является плуг скоростной комбинированный универсальный — ПСКу-5(6), который в отвальном режиме оборудуется винтовыми отвалами, а в безотвальном режиме – отвалы демонтируются.

Марки плоскорезов

Расшифровка марок плоскорезов

КПГ-2-150 культиватор плоскорез глубокорыхлитель с 2-мя рабочими органами, с захватом одной стрельчатой лапы 150 см

ПГН-5 плоскорез-глубокорыхлитель навесной с 5-ю режущими лапами

ПГП-7 плоскорез-глубокорыхлитель прицепной с 7-ю режущими лапами

| Марки плоскорезов | Ширина захвата, м/ производительность, га в час | Требуемое тяговое усилие трактора, т.с. |

| КПГ-250 | 2,5/1,08-1,35 | 3-4 |

| КПГ-2-150 | 3,2/ до 3 | 3-4 |

| ПГН-3 | 3,2/3 | 3-4 |

| ПГН-5 | 5,3/5,3 | 5-6 |

| ПГН-7 | 7,4/7,4 | 5-6 |

| ПГП-7 | 7,4/7,4 | 5-6 |

Марки чизелей

Примеры расшифровки аббревиатуры чизелей глубокорыхлителей:

ПЧН-4,5 плуг чизельный навесной с ширеной захвата 4,5 м

ПЧГ-3 плуг чизельный глубокорыхлитель с рабочим захватом 3 м

ГЧ-4 глубокорыхлитель чизельный с захватом 4 м

ПЧ-3/1-6 – плуг чизельный с захватом 3 м, один ряд рабочих органов с 6-ю рыхлителями

ПЧ-4,5/2-9 – плуг чизельный с захватом 4,5 м, два ряда рабочих органов с 9-ю рыхлителями

| Марки чизельных глубокорыхлителей | Ширина захвата, м/ производительность, га в час | Требуемое тяговое усилие трактора, т.с. |

| ГРЗ-1,5 | 1,5/0,8-1,2 | 2 |

| ПЧ-2/1-4 | 2/1,5 | 2-3 |

| ПЧ-2,3 | 2,3/1,5 | 2-3 |

| ПЧН-2,5 | 2,5/1,8 | 2-3 |

| ПЧ-2,5/2-5 | 2,5/1,8 | 3-4 |

| ПЧГ-3 | 3/1,5-3 | 3 |

| ПЧ-3/1-6 | 3/1,5-3 | 3-4 |

| ПЧ-3,5 | 3,5/2,5 | 4-5 |

| ПЧ-3,5/2-7 | 3,5/2,5 | 4-5 |

| ПЧ-4/2-8 | 4/3-4 | 5 |

| ПЧГ-4,2 | 4,2/2-4,2 | 5 |

| ПЧ-4,5 | 4,5/3,5 | 5-6 |

| ПЧ-4,5/2-9 | 4,5/3,5 | 5-6 |

| ГЧ-4 | 4/3,2-4,8 | 5-6 |

| ПЧГ-5,4 | 5,4/2,5-5,4 | 5-6 |

Специальные плуги

К данной категории устройств относятся плуги предназначенные не столько для обработки почвы, сколько для выполнения технологических операций связанных формированием рельефа или очищения почвы, таких как:

- корчевание корней и пней

- окучивание культур

- нарезание поливных, посадочных и противопожарных борозд

В конструкции данных устройств не прослеживается определённой основополагающей системы и характера работы рабочего органа и обработки. Режущие, рыхлительные органы специальных плугов имеют различный вид, с формой и конструкцией отвечающей специфики выполняемой работы.

Источник