Удобрения

Растения поглощают из почвы вместе с водой различные минеральные вещества. Постепенно содержание этих веществ в почве уменьшается. Однако в природных сообществах минеральные вещества рано или поздно возвращаются в почву, так как отмершие части растений, погибшие животные разлагаются бактериями и другими организмами-сапрофитами до неорганических (минеральных) веществ. Таким образом происходит круговорот веществ.

На полях и в садах человек с урожаем выносит из растительного сообщества существенную часть минеральных веществ. В результате почва обедняется и последующие урожаи становятся хуже. Чтобы этого избежать, практикуется внос в почву удобрений.

Виды удобрений

Удобрения делят на минеральные и органические. При этом вещества, содержащиеся в органических удобрениях, усваиваются растениями после того, как будут переведены в минеральную форму сапрофитами.

К органическим удобрениям относятся навоз, птичий помет, перегной и торф. После разложения навоза происходит обогащение почвы минеральными веществами, в состав которых входят азот, фосфор, калий и атомы других химических элементов. Однако на то, чтобы навоз разложился, т. е. перегнил, требуется время. Поэтому его вносят осенью, а не весной.

Золу можно считать минеральным удобрением, так как она образуется после сжигания органических остатков. Органика при горении разлагается до углекислого газа и воды. В результате остаются только неорганические вещества, т. е. зола. В ней среди прочего содержится много соединений, содержащих калий.

Минеральные удобрения, изготавливаемые человеком, делят на азотные (мочевина, селитра, сульфат аммония), калийные (хлорид калия) и фосфорные (суперфосфат).

Минеральные удобрения уже готовы для использования растениями, многие из них быстро и в больших количествах растворяются в воде. Поэтому их вносят весной или летом. Исключением являются фосфорные удобрения, которые обычно вносятся в почву осенью.

Подкормкой называют внесение удобрений во время роста растений.

Влияние удобрений

Вещества содержащиеся в удобрения по-разному влияют на рост, развитие и жизнедеятельность растений.

Так азот, в первую очередь, стимулирует активный рост зеленых частей растений.

Калий же усиливает рост подземных частей (корней, клубней и др.).

Фосфор способствует более быстрому созреванию плодов и семян.

Холодостойкость растений может быть повышена за счет внесения калийных и фосфорных удобрений.

Внесение чрезмерного количества удобрений в почву может оказать на растения обратный эффект, т. е. принести не пользу, а вред. Что еще более опасно, в плодах растений накопятся вредные для человека вещества (например, нитраты). Поэтому правильное внесение удобрений играет в сельском хозяйстве большую роль.

Источник

Будь умным!

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Минеральные удобрения источник различных питательных элементов для растений и свойств почвы, в первую очередь азота, фосфора и калия, а затем кальция, магния, серы, железа. Все эти элементы относятся к группе макроэлементов ( „ Макрос ” по-гречески большой), так как они поглощаются растениями в значительных количествах. Кроме того, растениям необходимы другие элементы, хотя и в очень небольших количествах. Их называют микроэлементами ( „ Микрос ” по-гречески маленький). К микроэлементам относятся марганец, бор, медь, цинк, молибден, иод, кобальт и некоторые другие. Все элементы в равной степени необходимы растениям. При полном отсутствии любого элемента в почве растение не может расти и развиваться нормально. Все минеральные элементы участвуют в сложных преобразованиях органических веществ, образующихся в процессе фотосинтеза. Растения для образования своих органов стеблей, листьев, цветков, плодов, клубней используют минеральные питательные элементы в разных соотношениях.

;font-family:’Times New Roman Cyr'» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>В почвах обычно имеются все необходимые растению питательные элементы. Но часто отдельных элементов бывает недостаточно для удовлетворительного роста растений. На песчаных почвах растения нередко испытывают недостаток магния, на торфяных почвах молибдена, на черноземах марганца и т. ;font-family:’Times New Roman'» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»> ;font-family:’Times New Roman Cyr'» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>д. Недостаток элементов восполняется при помощи удобрений. Почвенную кислотность устраняют при помощи углекислых солей кальция и магния.

;font-family:’Times New Roman Cyr'» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Применение минеральных удобрений один из основных приемов интенсивного земледелия. С помощью удобрений можно резко повысить урожаи любых культур на уже освоенных площадях без дополнительных затрат на обработку новых земель. При помощи минеральных удобрений можно использовать даже самые бедные, так называемые бросовые земли.

;font-family:’Times New Roman Cyr'» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Всем живым организмам необходимы вещества, регулирующие скорость биохимических реакций. Микроэлементы и входят в состав таких веществ, например ферментов. Действие их многообразно. Например, железо, марганец и цинк входят в состав некоторых ферментов катализаторов окислительно-восстановительных реакций. Железо способствует образованию хлорофилла. При внесение ничтожных количеств молибдена урожайность бобовых резко возрастает. Соединения молибдена повышают каталитическую активность ферментов, участвующих в реакциях связывания атмосферного азота бактериями.

Как же осуществляется питание растений содержащимися в почве элементами? Обратимся к теории электролитической диссоциации. Растения избирательно извлекают необходимые элементы из водного почвенного раствора в виде ионов (катионов NH4 , К, Mg, Ca, H, анионов NO3 , H2PO4, SO4 и другие ). По мере извлечения питательных веществ растениями почвенный раствор должен пополняться ими. Как это происходит? Азот почвыпочти целиком входит в недоступные растениям органические соединения. Основная масса фосфора входит в состав нерастворимых в воде неорганических соединений (фосфаты алюминия, железа и другие) и органических соединений. В почвах содержится много соединений серы, калия, магния, микроэлементов. Но лишь малая часть их находится в доступных усвоению растениями формах.

Под влиянием разнообразных химических реакций и при участии микроорганизмов происходит постепенный переход питательных элементов из неусвоемого состояния в ионное. Но эти ионы были бы вымыты водой, если бы они не удерживались почвенными ионитами. Удерживаемые ионитами ионы составляют основную массу содержащихся в почве питательных материалов в доступной для растений форме. Между ионитами и растворенными веществами протекают обменные реакции, в результатеорганических веществ, и прежде всего углеводов. Значит, растению прежде всего необходимы фосфорные удобрения. Содержание питательных веществ в удобрении выражают в процентах P 2O5, N и K2O.

Выпускаются также удобрения, содержащие два или три элемента, иногда с добавлением и микроэлементов.

Азотные удобрения производят на заводах, связывая азот воздуха с водородом. В результате образуется аммиак, который затем окисляется до азотной кислоты. Соединяя аммиак с азотной кислотой, получают наиболее распространенное азотное удобрение аммиачную селитру, которая содержит около 34% азота.

Применяют как удобрение водный раствор аммиака, содержащий около 20% азота. Его производство обходится значительно дешевле, чем производство аммиачной селитры. Но перевозить жидкий аммиак и вносить его в почву сложнее: нужны специальные цистерны и особые культиваторы растениепитатели. Для того, чтобы аммиак не улетучивался из почвы, его необходимо заделывать по меньшей мере на глубину 10-15 см.

Из других азотных удобрений применяются сернокислый аммоний, содержащий до 20% азота, натриевая селитра (16% азота), калийная селитра (13,5% азота и 46,5% окиси калия) и мочевина наиболее богатое азотом соединение (до 46% азота).

Сырьем для изготовления фосфорных удобрений служат минералы апатит и фосфорит. Тонко размолотый апатит или фосфорит обрабатывают серной кислотой и получают суперфосфат основное фосфорное удобрение. Почти вся фосфорная кислота, находящаяся в суперфосфате, растворяется в воде и хорошо усваивается растениями. Большая часть суперфосфата выпускается заводами в гранулированном виде. Фосфорная кислота из суперфосфата, внесенного в почву в виде порошка, быстро переходит в соединения, малодоступные для растений. В гранулах же фосфорная кислота значительно дольше остается в том состоянии, в котором она легко усваивается растениями.

Хорошее фосфорное удобрение то масшлак, особенно для кислых почв. Его получают из отходов переработки железной руды, содержащей фосфор. Изготовляются также термофосфаты. Их получают, сплавляя минералы, содержащие фосфор, с содой и щелочами.

Применяют как удобрение и фосфористую муку, т. е. тонко размолотые, но не обработанные химические фосфориты. Фосфор в таком удобрении все же малодоступен растению. Хорошие результаты фосфоритная мука дает только на почвах со значительной кислотностью на подзолистых и на северных черноземах. Но некоторые растения, например гречиха и люпин, отличаются высокой способностью использовать фосфоритную муку даже на малокислых почвах.

Наиболее распространенное калийное удобрение 40% калийная соль. Ее получают из хлористого калия, добавляя к нему соответствующее количество сильвинита или каинита. С ними в калийную соль попадает немного натрия, который хорошо действует на некоторые культуры, особенно заметно повышается урожай сахарной свеклы и увеличивается сахаристость плодов томатов. Внесение калийной соли в почвы, бедные калием, например в торфяные или болотные, может давать значительную прибавку урожая.

Все больше выпускают удобрений, содержащих 2 или 3 питательных элемента. По 2 питательных элемента в калийной селитре и аммофосе, 3 элемента в нитрофосках и аммофосках. В таких комбинированных удобрениях меньше балласта ненужных для растений соединений.

Для разных культур необходимы разные количества и соотношения удобрений. Точные дозы удобрений устанавливаются агрохимическими лабораториями на основе анализов почв каждого поля.

Как было сказано в начале доклада, некоторые почвы бедны отдельными микроэлементами. В этих случаях вносят микроудобрения. Бор вносят в почву в виде боромагниевого удобрения, содержащего около 6% борной кислоты. Нашей промышленностью выпускается двойной борный суперфосфат, содержащий 36% фосфорной кислоты и около 7% борной кислоты.

Медь вносят в виде пиритных огарков (отходов, получаемых при производстве серной кислоты), которые содержат только около 0,5% меди. Хорошим источником меди служит медный купорос.

Марганцевыми удобрениями служат марганцевые шлаки, содержащие до 15% марганца, а также сернокислый марганец. Но наибольшее распространение получил марганизированный суперфосфат, содержащий около 2-3% марганца.

Микроудобрения применяют также в виде некорневых подкормок, опрыскивая растения соответствующим раствором или замачивая в нем семена перед посевом.

Применение минеральных удобрений один из основных приемов интенсивного земледелия. При высоком уровне агротехники и применении удобрений можно управлять урожайностью, повысить ее в несколько раз такую задачу решают наши химики и сельскохозяйственные работники работники в настоящее время, с тем, чтобы в достатке обеспечить потребности страны в продуктах питания и промышленности в сырье.

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе

Источник

Реферат: Удобрения и их применение

| Название: Удобрения и их применение Раздел: Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству Тип: реферат Добавлен 22:35:05 05 марта 2007 Похожие работы Просмотров: 31960 Комментариев: 27 Оценило: 46 человек Средний балл: 4.3 Оценка: 4 Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Удобрение | NaNO3 | Не менее 16 | Нитратная | Подщелачивает | Слабая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ca(NO3)2 | Не менее 17,5 | Нитратная | Подщелачивает | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Удобрение | Водорастворяемая | Подкисляет | |

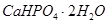

| Преципитат | CaHPO4x2H2O | Растворяемая в лимонно-кислом аммонии | Слабо нейтрализует кислотность |

Калийные удобрения . Калий — необходимый элемент для растений. В основном он находится в молодых растущих органах, клеточном соке растений и способствует быстрому накоплению углеводов.

Многие калийные удобрения представляют собой природные калийные соли, используемые в сельском хозяйстве в размолотом виде. Большие разработки их находятся в Соликамске, на Западной Украине, в Туркмении. Открыты залежи калийных руд в Казахстане, Сибири.

Значительное количество хлора во многих калийных удобрениях отрицательно влияет на рост и развитие растений, а содержание натрия (в калийной соли и сильвините) ухудшает физико-химические свойства многих почв, особенно черноземных, каштановых и солонцовых.

На бедных калием легких почвах и торфяниках все без исключения сельскохозяйственные культуры нуждаются в калийных удобрениях. Недостаток калия в почве восполняется главным образом внесением навоза. Калий не применяют на солоннах и солонцеватых почвах, так как он ухудшает их свойства. Калий легко растворяется в воде и при внесении поглощается коллоидами почвы, поэтому он малоподвижен, однако на легких почвах легко вымывается.

Калийные удобрения подразделяются на три группы:

1) Концентрированные, являющиеся продуктами заводской переработки калийных руд — хлористый калий, сернокислый калий, калийно-магниевый концентрат, сульфат калия-магния (калимагнезия);

2) Сырые калийные соли, представляющие собой размолотые природные калийные руды — каинит, сильвинит;

3) Калийные соли, получаемые путем смешения сырых калийных солей с концентрированными, обычно с хлористым калием — 30-ти и 40%-ные калийные соли.

Как калийные удобрения используют также печную золу и цементную пыль.

Наиболее распространенные калийные удобрения и их свойства приведены в таблице №3.

| Удобрение | |||

| Калий хлористый | KC1 с NaC1 | Малогигроскопичность | Подкисляет |

| К2SO4 | Негигроскопичен | Подкисляет |

Комплексные удобрения . Их подразделяют по составу: двойные (азотно-фосфорные, азотно-калийные, фосфорно-калийные) и тройные (азотно-фосфорно-калийные); по способу производства: сложные, сложно-смешанные (комбинированные) и смешанные удобрения. К сложным удобрениям промышленного производства относят (калиевая селитра, аммофос, диаммофос). Их получают при химическом взаимодействии исходных компонентов, сложно-смешанные (нитрофос, нитрофоска, нитроаммофос, нитроаммофоска, фосфорно-калийные, жидкие комплексные и др.) — в едином технологическом процессе из простых или сложных удобрений. Смешанные удобрения получают путем смешивания простых.

Сложные и сложно-смешанные удобрения характеризуются высокой концентрацией питательных веществ, поэтому применение таких удобрений обеспечивает значительное сокращение расходов хозяйства на их транспортировку, смешивание, хранение и внесение.

К числу недостатков комплексных удобрений относится то, что пропорции в содержании NPK в них варьируют в нешироких пределах. Поэтому при внесении, например, необходимого количества азота, других питательных элементов вносится меньше или больше, чем требуется.

В небольшом количестве применяют и многофункциональные удобрения, содержащие, кроме основных питательных элементов, микроэлементы и биостимуляторы, оказывающие специфическое влияние на почву и растения.

Органические удобрения — это перегной, торф, навоз, птичий помет (гуано), различные компосты, органические отходы городского хозяйства (сточные воды, осадки сточных вод, городской мусор), сапропель, зеленое удобрение. Они содержат важнейшие элементы питания, в основном в органической форме, и большое количестве микроорганизмов. Действие органических удобрений на урожай культур сказывается в течение 3-4 лет и более.

Навоз. Это основное органическое удобрение во всех зонах страны. Он представляет собой смесь твердых и жидких выделений сельскохозяйственных животных с подстилкой и без нее. В навозе содержатся все питательные вещества, необходимые растениям, и поэтому его называют полным удобрением. Качество навоза зависит от вида животных, состава кормов, количества и качества подстилки, способа накопления и условий хранения.

В зависимости от способов содержания скота различают навоз подстилочный (твердый), получаемый при содержании скота на подстилке, и бесподстилочный (полужидкий, жидкий).

Подстилочный навоз содержит около 25% сухого вещества и около 75% воды. В среднем в таком навозе 0,5% азота, 0,25% фосфора, 0,6% калия и 0,35% кальция. В его состав входят также необходимые для растений микроэлементы, в частности 30-50г марганца, 3-5г бора, 3-4г меди, 15-25г цинка, 0,3-0,5 молибдена на 1тн.

Кроме питательных веществ, навоз содержит большое количество микроорганизмов (в 1т 10-15кг живых микробных клеток). При внесении навоза почвенная микрофлора обогащается полезными группами бактерий. Органическое вещество служит энергетическим материалом для почвенных микроорганизмов, поэтому после внесения навоза в почве происходит активизация азотфиксирующих и других микробиологических процессов.

Навоз оказывает многостороннее действие как на почву, так и на растение. Он повышает концентрацию углекислого газа в почвенном и надпочвенном воздухе, снижает кислотность почвы и подвижность А1, повышает насыщенность ее основаниями. При систематическом его внесении увеличивается содержание гумуса и общего азота в почве, улучшается ее структура, лучше поглощается и удерживается влага.

Бесподстилочный (жидкий) навоз накапливается в большом количестве на крупных животноводческих фермах и комплексах при бесподстилочном содержании скота и применении гидравлической системы уборки экскрементов. Такой навоз представляет собой подвижную смесь кала, мочи, остатков корма, воды и газообразных веществ, образующихся в период хранения. По содержанию влаги его разделяют на полужидких

( до 90%), жидкий (90-93%).

Количество и качество бесподстилочного навоза зависит от вида и возраста животных, типа кормления, способа содержания скота и технологии накопления навоза.

Большая часть питательных веществ в этом удобрении находится в легкодоступной для растений форме (до 70% азота в аммиачной форме), что обусловливает более сильное его действие по сравнению с подстилочным навозом в год внесения и слабое в последующие годы. Фосфор и калий из подстилочного навоза усваиваются растениями так же, как и из минеральных удобрений.

Птичий помет. Это быстродействующее органическое удобрение. Питательные вещества в нем хорошо усваиваются растениями. Куриный помет содержит 0,7-1,9% азота, 1,5-2% Р2О5, 0,8-1% К2О и 2,4% СаО.

Птичий помет используют в качестве подкормки зерновых и технических культур, растворяют его в 8-10 частях воды и вносят в почву культиваторами-растениепитателя.

Торф . Это удобрение представляет собой смесь полуразложившихся в условиях избыточного увлажнения остатков растений, в основном болотных. Торф может быть низкой степени разложения (до 20%), средней (20-40%) и высокой (более 40%). Широко применяют в сельском хозяйстве как удобрение.

Различают три типа торфа: верховой, низинный и переходный.

Верховой торф образуется на бедных питательными веществами возвышенных метах рельефа (сфагновые мхи, пушицы, шейхцерия болотная, подбел, багульник, осока топяная и др.). Верховой торф характеризуется повышенным количеством органического вещества, высокой кислотностью, большой поглотительной способностью и малым содержанием питательных веществ. Применяют указанный торф главным образом в качестве подстилки и для компостирования.

Низинный торф образуется на богатых питательными веществами пониженных частях рельефа (осоки, гипновые мхи, тростник, хвощ, таволга, сабельники и др.). Низинный торф содержит больше питательных веществ и меньше органического вещества, чем верховой. Наиболее целесообразно его использовать для приготовления различных компостов.

Переходной торф занимает промежуточное положение между верховым и низинным. По количеству золы (в %) торфа подразделяют на нормальные (до 12) и высокозольные (более 12).

Торфяные компосты. Торф широко применяют для приготовления компостов. При компостировании с навозом торф быстрее разлагается и полнее используется растениями. Хорошо компостируется торф (верховой или переходной) с известью. Хорошие результаты получают при добавлении к торфу 20 кг фосфоритной муки на 1тн. Торфофосфоритные компосты особенно эффективны на супесчаных почвах, а торфоизвестковые — на кислых.

Кроме этого торф используют на полях орошения, где его компостируют с осадком сточных вод. Широко применяют также торфофекальные компосты. Эти компосты считаются сильнодействующими.

Осадки сточных вод. Их получают при очистке сточных вод городов на очистных сооружениях. Влажность свежего осадка составляет около 97%. Для снижения влажности до 80% они проходят этап естественной сушки на иловых площадках и маханического обезвоживания на вакуум-фильтрах с применением реагентов (хлорное железо и известь), а для снижения влажности до 25-30% — проходят термическую сушку в барабанных печах.

Осадки с иловых площадок можно испльзовать под все культуры, но наиболее целесообразно их применение под овощные и силосные культуры, сахарную свеклу. Осадки после термической сушки, содержащие больше извести и железа, желательнее вносить под отзывчивые на известь культуры.

Сапропель(пресноводный ил). Он представляет собой отложишуюся в пресноводных водоемах смесь земли с полуразложившимися растительными и животными остатками. Содержит органические вещества (до 15-30% и более), азот, фосфор, калий, известь, микроэлементы, некоторые витамины, антибиотики, биостимуляторы.

Наибольшее количество питательных веществ наблюдается в иле водоемов, находящихся около населенных пунктов.

Сапропели применяют как в чистом виде, так и в виде компостов с навозом,фекалиями и навозной жижей.

Зеленое удобрение. Оно представляет собой зеленую массу растений-сидератов, запахиваемую в почву в щелях обогащения ее питательными веществами, главным образом азотом, улучшения водного, воздушного и теплового режимов. Наибольшее значение зеленое удобрение имеет на малопрлодородных дерново-подволитстых, песчаных, суглинистых и супесчаных почвах, а также на орошаемых землях и во влажных районах Закавказья.

Важнейшее условие повышения эффективности зеленого удобрения — это правильно сочетание его с другими органическими и минеральными удобрениями и химической мелиорацией почв. Такой способ удобрения широко применяется, так как он дешев (часто не требует транспортных средств), и по химическому составу зеленое удобрение близко к навозу.

Бактериальные удобрения. Препараты, содержащие полезные для растений бактерии, относятся к бактериальным удобрениям. Они способны улучшать питание сельскохозяйственных культур и не содержат питательных веществ.

Глава 2. Основные виды минеральных удобрений.

Минеральные удобрения – источник различных питательных элементов для растений и свойств почвы, в первую очередь азота, фосфора и калия, а затем кальция, магния, серы, железа. Все эти элементы относятся к группе макроэлементов („Макрос” по-гречески –большой), так как они поглощаются растениями в значительных количествах. Кроме того, растениям необходимы другие элементы, хотя и в очень небольших количествах. Их называют микроэлементами („Микрос” по-гречески – маленький). К микроэлементам относятся марганец, бор, медь, цинк, молибден, иод, кобальт и некоторые другие. Все элементы в равной степени необходимы растениям. При полном отсутствии любого элемента в почве растение не может расти и развиваться нормально. Все минеральные элементы участвуют в сложных преобразованиях органических веществ, образующихся в процессе фотосинтеза. Растения для образования своих органов – стеблей, листьев, цветков, плодов, клубней – используют минеральные питательные элементы в разных соотношениях.

В почвах обычно имеются все необходимые растению питательные элементы. Но часто отдельных элементов бывает недостаточно для удовлетворительного роста растений. На песчаных почвах растения нередко испытывают недостаток магния, на торфяных почвах – молибдена, на черноземах – марганца и т. д. Недостаток элементов восполняется при помощи удобрений. Почвенную кислотность устраняют при помощи углекислых солей кальция и магния.

Применение минеральных удобрений – один из основных приемов интенсивного земледелия. С помощью удобрений можно резко повысить урожаи любых культур на уже освоенных площадях без дополнительных затрат на обработку новых земель. При помощи минеральных удобрений можно использовать даже самые бедные, так называемые бросовые земли.

Всем живым организмам необходимы вещества, регулирующие скорость биохимических реакций. Микроэлементы и входят в состав таких веществ, например ферментов. Действие их многообразно. Например, железо, марганец и цинк входят в состав некоторых ферментов – катализаторов окислительно-восстановительных реакций. Железо способствует образованию хлорофилла. При внесение ничтожных количеств молибдена урожайность бобовых резко возрастает. Соединения молибдена повышают каталитическую активность ферментов, участвующих в реакциях связывания атмосферного азота бактериями.

Вырабатываемые химической промышленностью минеральные удобрения подразделяются на:

а) фосфорные (главным образом простой и двойной суперфосфаты и преципитат);

б) азотные (сульфат аммония, аммиачная селитра, кальциевая и натриевая селитры);

в) калийные (хлористый калий и смешанные калийные соли);

г) борные, магниевые и марганцевые (соединения и соли, содержащие эти элементы).

2.1. Фосфорные удобрения

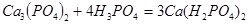

Природные соединения фосфора – фосфориты и апатиты – содержат фосфор в виде нерастворимого третичного фосфата Ca3 (PO4 )2 , который плохо усваивается растениями. Для получения легко усваиваемых удобрений фосфориты подвергают химической переработке, заключающейся в превращении нормальной соли в кислую. Таким путем приготовляют наиболее важные фосфорные удобрения – суперфосфат, двойной суперфосфат и преципитат.

Минеральные удобрения – источник различных питательных элементов для растений и свойств почвы, в первую очередь азота, фосфора и калия, а затем кальция, магния, серы, железа.

Фосфор входит в состав многих органических соединений в растениях. Фосфорное питание регулирует рост и развитие растений.

Сырьем для производства фосфорных удобрений, фосфора и всех фосфорных соединений служат апатитовые и фосфоритовые руды. Состав апатитов чаще всего выражается формулой Са5 (РО4 )3 F (фторапатит). Фосфориты отличаются от фторапатитов тем, что в них вместо ионов F — содержатся ионы ОН — или

В дореволюционной России были известны и разрабатывались лишь маломощные месторождения фосфоритов низкого качества. Поэтому событием огромного народнохозяйственного значения было открытие в 20-х годах месторождения апатита на Кольском полуострове в Хибинах. Здесь построена крупная обогатительная фабрика, которая разделяет добываемую горную породу на концентрат с высоким содержанием фосфора и примеси – «нефелиновые хвосты», используемые для производства алюминия, соды, поташа и цемента.

Мощные месторождения фосфоритов открыты в Южном Казахстане, в горах Каратау.

Самое дешевое фосфорное удобрение – это тонко измельченный фосфорит – фосфоритная мука. Фосфор содержится в ней в виде нерастворимого в воде фосфата кальция Са3 (РО4 )2 . Поэтому фосфориты усваиваются не всеми растениями и не на всех почвах. Основную массу добываемых фосфорных руд перерабатывают химическими методами в вещества, доступные всем растениям на любой почве. Это водорастворимые фосфаты кальция:

Двойной суперфосфат (цвет и внешний вид сходен с простым суперфосфатом – серый мелкозернистый порошок).

Получается при действии на природный фосфат фосфорной кислоты:

По сравнению с простым суперфосфатом он не содержит СаSО4 и является значительно концентрированным удобрением (содержит до 50% Р2 О5 ).

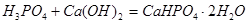

Получается при нейтрализации фосфорной кислоты раствором гидроксида кальция:

Применяется на кислых почвах.

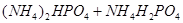

Аммофос – сложноеудобрение, содержащее азот (до 15% N) и фосфор (до 58% Р2 О5 ) в виде NH4 H2 PO4 и (NH4 )2 HPO4 . Получается при нейтрализации фосфорной кислоты аммиаком.

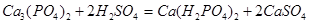

Раньше в течение более 100 лет в качестве фосфорного удобрения широко использовали так называемый простой суперфосфат , который образуется при действии серной кислоты на природный фосфат кальция:

В этом случае в реакцию с фосфатом кальция вступает относительно меньше серной кислоты, чем при получении из него фосфорной кислоты. Получается смесь дигидрофосфата кальция и сульфата кальция. Это удобрение с массовой долей Р2 О5 не выше 20%. Сейчас простой суперфосфат производится в сравнительно небольших масштабах на ранее построенных заводах.

Примеры фосфорных удобрений даны в табл.4.

Удобрения, содержащие фосфор

| Название удобрения | Химический состав |

| Простые | |

| Суперфосфат двойной |  |

| Суперфосфат простой |  |

| Фосфоритная мука |  |

| Костяная мука |  |

| Преципитат |  |

| Шлак мартеновский печей | Сложный состав. Содержит P,Ca, Si, C, Fe и др. элементы |

| Комплексные | |

| Аммофос |  |

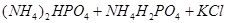

| Аммофоска |  |

| Нитроаммофос |  |

2.2. Азотные удобрения

Аммиачные и аммонийные удобрения: жидкий NH3 , аммиачная вода, сульфаты аммония и аммония-натрия и др. Превращается в почве в малоподвижную форму, которая под действием присутствующих в почве нитрифицирующих бактерий постепенно переходит в более подвижную форму, хорошо усваиваемую растениями. Эти удобрения пригодны для всех сельскохозяйственных культур и применяются на кислых и некислых почвах при их известковании.

Нитратные удобрения: натриевая и кальциевая селитры. Длительное применение нитратных удобрений может иногда приводить к подщелачиванию почвы. Их используют на всех почвах для предпосевного внесения и подкормки всех видов растений в период вегетации.

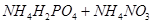

Аммонийно-нитратные удобрения: аммиачная селитра и аммиакаты на ее основе, известково-аммиачная селитра-смесь CaCo3 и NH4 NO3 . Эти удобрения можно использовать в различных климатических зонах под разные почвы и все виды культур.

Амидные удобрения: различают хорошо растворимые и плохо растворимые. К хорошо растворимым относится карбамид, к плохо растворимым – уреформ и изобутиленкарбамид, получаемый конденсацией изомасляного альдегида с карбамидом. Области применения и масштабы производства медленно действующих удобрений из-за их высокой стоимости пока ограничены.

Аммонийно-нитратно-амидные удобрения: концентрированные водные растворы карбамида и нитрата аммония и растворы их в аммиачной воде. Эффективны как для внесения в почву, так и для подкормки растений.

2.3. Калиевые удобрения

Калиевые удобрения – минеральные вещества, содержащие калий; применяются в качестве источника калийного питания с/х растений для повышения их урожайности.

В дореволюционной России калийные удобрения не производились. В СССР за годы довоенных пятилеток на базе открытых советскими учёными месторождений калия создана мощная калийная промышленность, обеспечивающая возрастающую потребность социалистического с/х в калийных удобрениях. В качестве калийных удобрений используются: сырые калийные соли (сильвинит, каинит), представляющие собой раздроблённые и размолотые соли; концентрированные удобрения (хлористый калий, сернокислый калий) получаемые химической переработкой сырых калийных солей; смешанные (30%-ные и 40%-ные калийные соли), представляющие механическую смесь хлористого калия сильвинитом или каинитом; сульфат калия-магния, или кали-магнезия; древесная торфяная и другая зола.

Сильвинит (mKCL – nNACL) содержат в среднем 14% K2 O (принято пересчитывать содержание калия в калийных удобрениях на окись калия K2 O даже в том случае, если удобрение не заключает в себе кислорода); обладает значительной гигроскопичностью, при хранении слёживается.

Каинит употребляемый на удобрение, не всегда отвечает формуле минерала каинита MgSO4 · KCL ·3HO, а может представлять собой или соль, близкую по составу к сильвиниту, или механическую смесь KCL, MgSO4 NaCL, каинита, карналлита и других солей. В каините из прикарпатских месторождений СССР – около 10% K2 O, 20% Na2 O, 3-4% MgO, 40% CL.

Сырые калийные соли составляют небольшую долю в общей продукции калийных удобрений. Общие недостатки сырых калийных солей: низкий процент калия и большое количество балластных компонентов, не всегда безвредных для растений. Зерновые злаки (пшеница, рожь, овёс, ячмень), сахарная свёкла и другие корнеплоды не чувствительны к избытку хлора в сырых калийных солях и хорошо их используют. Особенно эффективно внесение сильвинита под свёклу, которая положительно реагирует на примесь натрия. Для многих культур (табак, виноград, чай, цитрусовые, плодово–ягодные культуры, картофель, лён, гречиха) избыток хлора вреден: он снижает урожай и ухудшает его качество. Поэтому под указанные культуры сырые калийные соли не применяют.

Хлористый калий KCL – основной вид калийных удобрений в России. Получается из сильвинита, который для этого растворяют в горячей воде до состояния насыщения и затем охлаждают раствор; при этом осаждается главным образом KCL, а NaCL остаётся в растворе. Химически чистый хлористый калий содержит 63,2% K2 O, а сорта, идущие на удобрение, — от 50 до 60% K2 O. Это белый мелкокристаллический продукт, слабо гигроскопичный, при хранении слёживается. Вносится почти под все культуры, в том числе и под некоторые с/х растения, чувствительные к хлору (в хлористом калии на единицу действующего вещества приходится в пять раз меньше хлора, чем в сильвините или в каините).

Сернокислый калий, сульфат калия K2 SO4 получают обменным разложением KCL и MgSO4 , а также разложением KCL серной кислотой. Чистая соль содержит 54,1% K2 O. В технических сортах соли, идущих на удобрение, 48 – 52% K2 O. Это мелкокристаллический порошок сероватого цвета, негигроскопичен и не слёживается. Сернокислый калий – хорошее калийное удобрение для всех культур и лучшее для растений, чувствительных к хлору. Внесение сульфата калия под табак, виноград, чай, цитрусовые, плодово–ягодные даёт большой прирост урожая и улучшает его качество.

Смешанные 30%-ые и 40%-ые калийные соли по своей удобрительной ценности занимают промежуточное положение между хлористым калием и сильвинитом. Особенно эффективны при внесении под сахарную и кормовую свёклу. Все применяемые на удобрения калийные соли растворимы в воде. В почве калий, взаимодействуя с почвенным поглощающим комплексом, переходит в поглощенную, обменную форму. Доступность калия для растений при этом не теряется, но способность к передвижению в почве (а следовательно, к вымыванию из неё) крайне ограничена. Поэтому калийные удобрения целесообразно заделывать на глубину пахотного слоя. Содержащие хлор сырые калийные соли вносят с осени под зяблевую вспашку. При этом значительная часть хлора вымывается из верхних слоёв почвы, а калий остаётся в пахотном слое. В России потребность в калийных удобрениях проявляется на большей части почв, но в них особенно нуждаются с\х культуры при возделывании на деградированных и выщелоченных чернозёмах и на дерново–подзолистых почвах, на лёгких песчаных и супесчаных почвах, на трофянисто–болотных и луговых. Для большинства культур калийные удобрения вносят из расчёта около 45 – 60 кг. K2 O на 1га. Для культур повышенной потребностью в калии (свёкла, картофель, табак и др.) дозы калийных удобрений увеличивают до 90 – 100кг. K2 O на 1га. Отличным калийным удобрением является зола, особенно на кислых почвах, где она, кроме того, нейтрализует вредную почвенную кислотность. Навоз также служит источником калия для растений т. к. содержит в среднем около 0,6% K2 O.

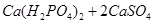

Сульфат калия можно получить взаимодействием хлорида калия и сульфата магния:

2KCL + 2MgSO4 = K2SO4 • MgSO4 + MgCL2

K2SO4 • MgSO4 + 2KCL = 2K2SO4 + MgCL2

2.4. Борные, магниевые и марганцевые удобрения

Как было сказано в начале доклада, некоторые почвы бедны отдельными микроэлементами. В этих случаях вносят микроудобрения. Бор вносят в почву в виде боромагниевого удобрения, содержащего около 6% борной кислоты. Нашей промышленностью выпускается двойной борный суперфосфат, содержащий 36% фосфорной кислоты и около 7% борной кислоты.

Медь вносят в виде пиритных огарков (отходов, получаемых при производстве серной кислоты), которые содержат только около 0,5% меди. Хорошим источником меди служит медный купорос.

Марганцевыми удобрениями служат марганцевые шлаки, содержащие до 15% марганца, а также сернокислый марганец. Но наибольшее распространение получил марганизированный суперфосфат, содержащий около 2-3% марганца.

Микроудобрения применяют также в виде некорневых подкормок, опрыскивая растения соответствующим раствором или замачивая в нем семена перед посевом.

Глава 3. Применение удобрений

Применение минеральных удобрений – один из основных приемов интенсивного земледелия. При высоком уровне агротехники и применении удобрений можно управлять урожайностью, повысить ее в несколько раз – такую задачу решают наши химики и сельскохозяйственные работники работники в настоящее время, с тем, чтобы в достатке обеспечить потребности страны в продуктах питания и промышленности в сырье.

До революции производства минеральных удобрений в России практически не было; вся продукция нескольких мелких заводов составляла в 1913 г. только 89 тыс. т. Строительство новых заводов началось лишь в 1925–1926 гг. и приобрело в дальнейшем большой размах.

Особенно выросло производство минеральных удобрений после окончания второй мировой войны. Если в 1940 г. было произведено всех минеральных удобрений только 3,2 млн. т., то в 1954 г. выработка удобрений составила почти 8 млн. т., а через 10 лет – уже 25,6 млн. т.

Как же осуществляется питание растений содержащимися в почве элементами? Обратимся к теории электролитической диссоциации. Растения избирательно извлекают необходимые элементы из водного почвенного раствора в виде ионов (катионов NH4 , К, Mg, Ca, H, анионов NO3, H2PO4, SO4 и другие). По мере извлечения питательных веществ растениями почвенный раствор должен пополняться ими. Как это происходит? Азот почвы почти целиком входит в недоступные растениям органические соединения. Основная масса фосфора входит в состав нерастворимых в воде неорганических соединений (фосфаты алюминия, железа и другие) и органических соединений. В почвах содержится много соединений серы, калия, магния, микроэлементов. Но лишь малая часть их находится в доступных усвоению растениями формах.

Под влиянием разнообразных химических реакций и при участии микроорганизмов происходит постепенный переход питательных элементов из неусвоемого состояния в ионное. Но эти ионы были бы вымыты водой, если бы они не удерживались почвенными ионитами. Удерживаемые ионитами ионы составляют основную массу содержащихся в почве питательных материалов в доступной для растений форме. Между ионитами и растворенными веществами протекают обменные реакции, в результатеорганических веществ, и прежде всего углеводов. Значит, растению прежде всего необходимы фосфорные удобрения. Содержание питательных веществ в удобрении выражают в процентах P2O5, N и K2O.

Заключение.

Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур огромное значение имеет внесение в почву элементов, необходимых для роста и развития растений. Эти элементы вносятся в почву в виде органических ( навоз, торф и др.) и минеральных (продукты химической переработки минерального сырья) удобрений . Производство последних является одной из важнейших отраслей химической промышленности, тесно связанной с производством серной кислоты и связанного азота.

Вырабатываемые химической промышленностью минеральные удобрения подразделяются на:

а) фосфорные (главным образом простой и двойной суперфосфаты и преципитат);

б) азотные (сульфат аммония, аммиачная селитра, кальциевая и натриевая селитры);

в) калийные (хлористый калий и смешанные калийные соли);

г) борные, магниевые и марганцевые (соединения и соли, содержащие эти элементы).

Производство минеральных солей удобрений составляют одну из важнеших задач химической промышленности. Ассортимент минеральных солей, используемых в сельском хозяйстве, самой химической промышленности, металлургии, фармацевтическом производстве, строительстве, быту, составляет сотни наименований и непрерывно растет. Масштабы добычи и выработки солей исключительно велики и для некоторых из них составляют десятки миллионов тонн в год. В наибольших количествах производятся и потребляются соединения натрия, фосфора, калия, азота, алюминия, железа, серы, меди, хлора, фтора и др. Самым крупнотоннажным является производство минеральных удобрений.

Самым крупным потребителем солей и минеральных удобрений является сельское хозяйство. Связано это с тем, что современное интенсивное сельскохозяйственное производство невозможно без внесения в почву научно обоснованного количества различных минеральных удобрений, содержащих элементы, которых недостаточно в почве для нормального роста растений, в частности зерна.

Минеральными удобрениями называют соли, содержащие в своем составе элементы, необходимые для питания, развития и роста растений

Библиографический список:

1. Штефан В.К. Жизнь растений и удобрений – М., 1981г.

2. Артюшин А.М., Державин Л.М. Краткий словарь по удобрениям — 2-е изд. – М., 1984г.

3. Основы земледелия и растеневодства — 3-е изд. / Под ред. Никляева В.С. – М., 1990г.

4. Вронский В.А. Прикладная экология. – Ростов-на-Дону, 1996г.

5. Основы химической технологии / Под ред. И.П. Мухленова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1991. – 463 с.: ил.

6. Журнал Химия и жизнь – XXI век, № 4, 1998г.

7. Журнал Химия и бизнес, № 46, 2001 г.

Агрохимия / Под редакцией проф. А.С. Ягодина, Москва, “Колос”. – М., 1982 г

Источник

➤ Adblockdetector