Тундрово-глеевые почвы: характеристика, особенности

Исследованием почв и их описанием занимался ученый В. В. Докучаев, который дал им определение. Он описал их генетические горизонты, зависимость развития от факторов абиотического и биотического происхождения, а также от географического положения. Докучаев посвятил этим исследованиям всю свою жизнь. Ученый выдвинул теорию, что почва является природным телом, которое имеет окрас, морфологическое строение и возраст. Условия ее формирования подчиняются закономерным изменениям в эволюции окружающего мира.

Особенностью тундрово-глеевых почв России является их географическое месторасположение в условиях вечной мерзлоты. От этого зависят их переувлажнение и химический состав.

Почвообразовательный процесс

Грунты, лежащие у нас под ногами, не сразу получаются такими, какими мы их видим. Они претерпели сложные и многокомпонентные трансформации веществ, из которых состоят. Основными процессами, участвующими в почвообразовании, являются:

- Изменение органоминерального вещества с его полным или частичным разрушением и синтезом.

- Межфазные взаимодействия в почве. Фазы бывают жидкими, твердыми, газовыми и живыми.

- Миграция вещества и энергии в процессе почвообразования.

Из вышесказанного ясно, что множество факторов определяют продолжительность и интенсивность таких процессов, которые обеспечивают разнообразие почвенных форм. Изменения в грунтах происходят постепенно, но этот процесс невозможно остановить. От его активности зависит и характеристика тундрово-глеевых почв.

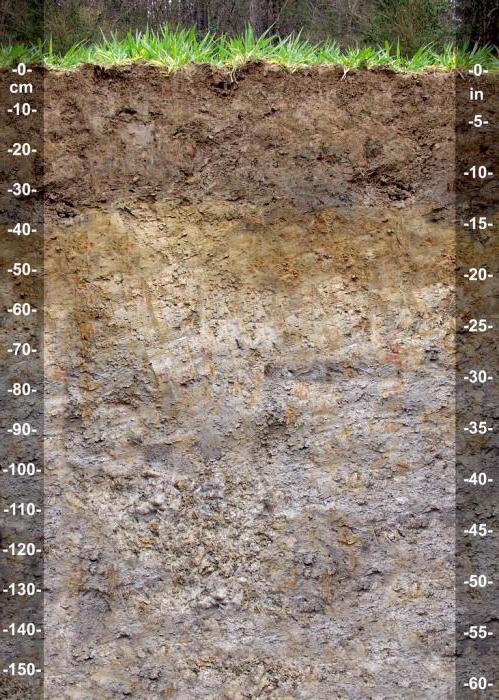

Почвенный профиль

Это одна из важных характеристик, вызывающая интерес у исследователей. Морфологическое изучение строения почвы начинается с изучения ее среза. Он рассматривается от верхнего слоя до материнской породы. Образующаяся поверхность отражает почвенные горизонты, которые накладываются друг на друга. Генетические горизонты являются результатом различных процессов в окружающей среде, а также миграции веществ и энергии, которые во временном и пространственном промежутке способствуют их образованию. Условия увлажнения и другие особенности климата влияют на все перемены, происходящие в генетических горизонтах.

Каждому слою присваивается свой буквенный индекс:

1. А – это верхний слой почвенного профиля, в который входят три горизонта:

- А0 – верхний, включающий в себя опавшие листья и лесную подстилку.

- Аm (H) – слой, включающий органическую часть растений или их переработанные отложения.

- А1 – гумусовый горизонт, в который входят гумифицированные органические вещества и подвижные соединения. Это переходный слой. В нем происходят процессы противоположно направленные, идет миграция подвижных соединений в более глубокие слои почвенного профиля или в верхние горизонты.

2. А2 (Е) – это элювиальный слой или горизонт вымывания. Он не имеет структуры, содержит илистые осложнения. Его оттенок более светлый, чем цвет слоев, которые лежат выше.

3. В – это иллювиальный слой, который является переходным между гумусным горизонтом и почвообразующей породой. В нем выделяются несколько промежуточных слоев, которые являются самостоятельными горизонтами с переходными и ослабляющимися процессами гумификации. В каждом таком подслое присутствуют катионно-анионные соединения и их выделения в виде конкреций, псевдомицелий, пленок и другие.

4. G – глеевой горизонт. Он характерен для переувлажненных почв. Его окраска светлая с голубым, ржавым или охристым оттенком. Слой отличается вязкостью и слитностью.

5. С – почвообразующая порода. Она не участвует в рассматриваемом процессе, но содержит его следы в виде соединений, принесенных с верхних горизонтов.

6. D (R) – горная порода, отличающаяся от материнской своими свойствами.

Существуют автоморфная и гидроморфная почвы, что определяется расположением грунтовых вод.

Исследования

Повторим, что изучением тундрово-гелевых почв занимался ученый В.В. Докучаев. Позже исследования проводили Ю.А. Ливеровский, Е.Н. Иванова. Они исследовали почвообразование, физические и химические свойства, их классификационные разновидности.

В настоящее время различают несколько типов почв:

- Арктотундровые глееватые.

- Тундровые иллювиально-гумусовые. Встречаются в лесотундре и кустарниковой зоне.

- Типичные тундрово-глеевые почвы.

- Торфяно-глеевые.

- С верхним торфяным слоем 20–30 см.

Почвы тундрово-глеевые характерны для зоны с наиболее суровым климатом. Для тундровой зоны характерно безлесное пространство с неравномерным распространением растительности разных жизненных форм. Основными регионами, которым свойственны подобные ландшафты, являются берега северных морей и океанов (Северный Ледовитый океан, Охотское море), Камчатка, Чукотский полуостров и другие районы.

Особенности почвообразования

На этот процесс влияют многие факторы. Тундрово-глеевые почвы, которые свойственны тундре, сформировались в субарктическом климате. Его главными особенностями являются малоснежные и достаточно суровые зимы, короткий летний период с умеренными температурами окружающей среды, частые ветры. Почвообразующей основой являются отложения ледниковой, морской или аллювиальной пород. Они характеризуются маломощными свойствами и кислой реакцией почвенного раствора из-за низкого содержания гумуса. Образуются отложения на глинистых и суглинистых породах. При эрозивных процессах и факторах внешней среды они подвергаются различным геологическим воздействиям, к которым относятся:

- Трещинообразование. Наблюдается при резком перепаде температур поверхностей окружающей среды и почвы. Этот контраст приводит к образованию морозобойных трещин. Они возникают и в единственном экземпляре, и целыми обширными системами.

- Солифлюкционные процессы. Возникают при оттаивании верхних слоев и нарушении их структуры. Пучение приводит к образованию склонов, возвышений, которые вызывают сползание верхних слоев почвы. Оно наблюдается при оттаивании и последующем замерзании грунта с образованием ледяной корки.

Эти процессы возникают многократно, имеют сезонный характер развития. Также верхние слои тундрово-глеевых почв подвергаются следующим природным воздействиям:

- Гумусообразование.

- Оглеение.

- Криогенез.

Оглеение происходит на различных этапах почвообразовательного процесса. Ученые изучают степень размытости и выраженности глеевого горизонта.

Характеристики

Как уже упоминалось выше, тундрово-глеевые почвы формируются в сложных климатических условиях, которые сопровождаются низкими температурами и недостатком кислорода. Деятельность микроорганизмов затруднена из-за скудной растительности и высокой степени увлажнения. Микрофлора таких почв представлена микобактериями, актиномицетами и плесневыми грибами. Их характерными особенностями является отсутствие фиксации азота из-за плохой аэрации. Почвенные микроорганизмы здесь специфичные, адаптированные к анаэробным условиям.

Почвенный профиль

Это понятие означает сочетание разных генетических горизонтов. Особенностью профиля тундрово-глеевых почв является наличие следующих слабо дифференцируемых почвенных горизонтов:

- Ар – мохово-торфяной. Он имеет мощность 6-10 см.

- В – глеевой. Его мощность достигает 50-60 см, а цвет может быть разных оттенков ржавого и сизо-голубого. Глеевые горизонты бесструктурные, содержат частички льда.

Этот почвенный профиль подстилается вечной мерзлотой, которая является остаточным проявлением ледникового периода.

Химический состав

Тундрово-глеевые почвы включают в себя грубый гумус с преобладанием фульвокислоты. Его процентное соотношение составляет от 1-7%. С увеличением глубины остаются лишь следовые фрагменты присутствия гумуса.

Растительность

Тундрово-глеевые почвы, природная зона которых предопределена условиями Крайнего Севера, не могут похвастаться разнообразием флоры и фауны. Данному климатическому поясу свойственны короткое лето и продолжительная зима с низкими среднегодовыми и среднесуточными температурами. Снежный покров здесь образуется довольно мощный. В некоторых местах он держится практически круглый год. Эти условия становятся критическими для развития растений и животных. Для тундры свойственны свои типы растительных сообществ, которыми являются:

- Лишайнико-моховые (наиболее характерны для тундрово-глеевых типов почв).

- Кустарничковые.

- Лесотундры.

Тундрово-глеевые почвы, растительность которых обусловлена переувлажненностью, создают среду для развития, роста и размножения споровых растений — мхов, лишайников, некоторых видов трав.

Использование в хозяйстве

Вечная мерзлота и суровый климат не позволяют рационально использовать тундровые земли. В этих условиях широко распространено сельскохозяйственное животноводство (в основном оленеводство), которое обеспечивается кормовой базой природного происхождения. Одна из особенностей тундрово-глеевых почв заключается в том, что их использование возможно только в южных регионах климатической зоны, в которой они распространены.

Источник

Почва тундры: описание и характеристика

Тундра – это обширные территории с суровым климатом. Какие растения способны выживать в этих условиях, какая почва покрывает вечную мерзлоту, как она используется в сельском хозяйстве, читайте в данной статье.

Описание тундры

Эта зона природы занимает огромную территорию от Кольского до Чукотского полуостровов. Их побережья омывает Северный Ледовитый океан. Климат тундры характеризуется низкой температурой воздуха, коротким летом и суровой зимой, которая длится до девяти месяцев в году.

Характеристика тундры холодного периода связана с господствующими южными ветрами, дующими с материка. Летом наблюдается неустойчивая погода с частыми и сильными северными ветрами. Они приносят похолодание и обильные осадки, среднегодовое количество которых достигает четырехсот миллиметров. Снег покрывает поверхность почвы почти круглый год, до двухсот семидесяти дней.

Какая почва в тундре? Эта зона отличается торфяно-болотными и слабоподзолистыми почвами. Характерным признаком является наличие болот. Их образование связано с многолетней мерзлотой, обладающей водоупорными свойствами.

Тундра России – зона с низкой плотностью населения. Здесь живут коренные народы: ненцы, чукчи, якуты, саамы и другие. Их основным занятием является оленеводство. Описание тундры невозможно без упоминания мест добычи полезных ископаемых, таких как золото, апатиты, нефелины, руды и многое другое. Железнодорожные пути не удовлетворяют постоянно растущие потребности населения. Это связано с многолетней мерзлотой, которая препятствует строительству дорог.

Какие бывают тундры?

Тундра – это природная зона, лежащая выше северных пределов лесной растительности. Это территория с вечной мерзлотой, которая никогда не заливается водами морей и рек. Она характеризуется большой протяженностью с севера до самого юга, это отражается на климатических условиях в пределах ее зоны. Поэтому выделяют следующие типы тундр:

- Арктические. Ими заняты острова с таким же названием, покрытые мхами, лишайниками и редко цветочными растениями. Последние представляют собой многолетние травы и небольшие кустарники. Здесь распространена ива и дриада, которую часто называют куропаточьей травой. Многолетние травы представлены полярным маком, мелкой осокой, некоторыми злаками и камнеломками.

- Территорией распространения северных тундр является материковое побережье. Они отличаются от арктических тем, что растительный покров этой зоны сомкнут. Почва тундры на девяносто процентов покрыта зелеными мхами и кустистыми лишайниками. Здесь растет ягель. Цветочные растения становятся более разнообразными. Можно встретить ожику, камнеломку или горца живородящего. Из кустарниковых растений – бруснику, голубику, багульник, иву, карликовую березу.

- Южная тундра России, как и северная, отличается сплошным растительным покровом, который покрывает почву ярусами. В верхнем ряду преобладает ива и карликовая береза, в среднем — кустарники и травы, а в нижнем господство принадлежит лишайникам и мхам.

Как растения выживают в суровых условиях?

Климат тундры вынудил многие растения обзавестись так называемыми приспособлениями. Например, растения, у которых побеги стелятся или ползут по поверхности почвы, а листья собраны в розетку, используют приземные слои воздуха. Низкорослым представителям флоры помогает выжить снежный покров.

Летом растения ведут борьбу за сохранение влаги, уменьшая листья в размерах. Таким образом, сокращается испаряющая поверхность, что способствует удержанию жидкости. Например, дриада и полярная ива имеют свои приспособления, благодаря которым выживают. На нижней стороне растений есть густое опушение, которое препятствует движению воздуха. Это способствует уменьшению испарения. В тундре в большинстве своем произрастают многолетние растения. Некоторые из них живородящие, то есть плоды и семена заменяются луковицами и клубнями. Такие растения быстрее укореняются. Это позволяет выиграть драгоценное время.

Когда тундра бывает красивой?

Это наблюдается два раза в год. Первый раз тундра красива в августе. Во время созревания морошки тундра меняет зеленый цвет на красный, а потом, когда поспеет ягода, на ярко-желтый. Морошка является ближайшим родственником малины и относится к многолетним травянистым растениям. Ее стебли не покрыты колючками, а цветки намного больше. Интересен тот факт, что незрелые плоды имеют красный цвет, а зрелые – оранжевый. Жители тундры ценят морошку. Из ее ягод они варят варенье. Плоды употребляют в моченом и пареном виде.

Второй раз красота тундры ярко выражена в сентябре, ведь этот месяц называют золотой осенью. Листья деревьев приобретают желтый цвет, от которого все вокруг сверкает. Это время любимо грибниками. Почва тундры в это время настолько благоприятна, что здесь вырастают грибы, которые достигают высоты местных деревьев. Примечательно, что они совсем не червивые.

Глеевые почвы

По механическому составу они относятся к тяжелым почвам: суглинистым и глинистым. Местом залегания являются увалистые ледниковые равнины. Многолетняя мерзлота оттаивает на глубину в пятьдесят-сто пятьдесят сантиметров. Тундро-глеевые почвы полностью выщелочены, то есть в их составе отсутствуют легкорастворимые соли и карбонаты.

Но они богаты продуктами выветривания и гумусом, содержание которого в верхнем горизонте составляет десять процентов. Торфянистая, а также перегнойная почва тундры содержат сорок процентов гумуса. Разные подзоны имеют неодинаковую реакцию почв. В одной местности она кислая, в другой – слабокислая, а в третьей – нейтральная.

Морфологическое строение почвы

- Верхний слой является своеобразной подстилкой из полуразложившихся мхов и лишайников. Его мощность составляет три-пять сантиметров.

- Горизонт, состоящий из грубого гумуса или перегноя мощностью до двенадцати сантиметров. Это влажный суглинок темно-бурого или темно-серого цвета с густо переплетенными корнями. Такая почва имеет неровную границу и ясный переход.

- Горизонт, мощность которого составляет восемь-двенадцать сантиметров. Его называют иллювиальным. Окрашен неравномерно, фон – бурый с ржавыми и бледно-сизыми пятнами. Это суглинистый горизонт с многочисленными корнями.

- Горизонт глеевый. Его мощность – двадцать-двадцать пять сантиметров. Какая почва в тундре? Она имеет бурый цвет с расплывчатыми пятнами сизого цвета. Иногда на общем фоне видны ржавые пятна. Это суглинистый горизонт, в редких случаях – тиксотропный. Отличается влажностью и небольшим количеством корней.

- Горизонт иллювиальный. Его мощность – двенадцать-пятнадцать сантиметров. Окрашен неравномерно, фон бурый. Имеются темно-сизые и ржавые пятна. Горизонт суглинистый, достаточно увлажненный, с небольшим содержанием корней. Внизу просматривается мерзлота. Часто бывает тиксотропным.

- Глеевый суглинистый горизонт темно-сизого цвета. В нем содержится много прожилок из льда.

Что такое явление тиксотропии?

Это такое состояние, когда сильно увлажненные почвы при механическом воздействии на них способны менять свое состояние от вязко-пластичного до плывунной массы. Через какое-то время почва возвращается в первоначальное состояние. Причем влажность при этом не уменьшается. Континентальные тундры редко подвержены явлению тиксотропии, которое уменьшается по подзонам с севера на юг. Это касается и оглеения почв.

Использование тундровых почв в сельском хозяйстве

Основной отраслью производства в арктической зоне тундры является оленеводство. Очень медленно, но продвигается и земледелие. В отдельных районах начали выращивать картофель, капусту, редьку, морковь, брюкву и другие овощи. На опытных станциях и в совхозах выращивают и некоторые зерновые культуры.

Осваивая новые земельные участки, учитывают неблагоприятные факторы, которые свойственны почвам тундры. Поэтому основными задачами окультуривания почв являются их осушение, активизация биологических процессов, улучшение аэрации, устранение пагубного влияния мерзлоты и многое другое. Чтобы почва была пригодна для использования в сельскохозяйственных целях, ее удобряют навозом, торфом, органическими и минеральными удобрениями. Почва тундры, испытывая влияние окультуривания, изменяется. Самым лучшим показателем является снижение уровня вечной мерзлоты. Ее влияние на рост растений значительно уменьшается.

Источник