«Черный бриллиант»: почему западные эксперты так назвали российский чернозем

Россия в числе мировых лидеров по площади, занимаемыми благоприятными для ведения сельского хозяйства землями. Но наибольшую ценность представляют российские черноземы, которые были удостоены высшей награды на Всемирной выставке в Париже.

Все дело в органике

Разнообразие почв в России поражает: бурые и серые, тундровые и полупустынные, глеевые и каштановые, дерново-подзолистые и черноземы, а в субтропических районах нашей страны присутствуют даже красноземы и желтоземы. Иногда на небольшой площади разные виды земель чередуются как лоскутное одеяло.

Разумеется, самыми плодородными считаются черноземы – почвы с высоким содержанием кальция и гумуса (основное органическое вещество, питающее высшие растения). Знаменитый русский почвовед Василий Докучаев характеризовал их так: «Чернозем для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд; в нем — вековечное неистощимое русское богатство!».

Черноземы – рыхлая, легкая и пористая почва, хорошо пропускающая воду к корням растений. Занимают они около 10% площади страны, но урожайность здесь значительно выше, чем на других видах почв. К примеру, если на нечерноземных почвах с одной сотки можно в лучшем случае собрать 700 кг картофеля, то на черноземах эта цифра может быть вдвое больше. К сожалению, искусственно воссоздать такую почву невозможно.

Наиболее пригодная зона для формирования черноземов – южные участки лесостепей, там, где достаточно тепла и влаги, но в то же время отсутствует промывной режим. Это обеспечивает благоприятные условия для разложения и накопления органики, которая и создает биомассу черноземов.

Не первые, но в лидерах

Бытует мнение, что плодородные сельскохозяйственные угодья в России составляют чуть ли не половину аналогичного земельного фонда планеты. Это опровергли картографы из Геологической службы США (USGS), которые составили почвенную карту Земли с помощью спутниковых снимков Landsat.

Американские специалисты выяснили, что в настоящий момент на планете насчитывается 1,87 млрд га плодородных сельскохозяйственных земель, что примерно на 350 млн га больше, чем считалось ранее. Точность этих расчетов оценивается в 92%.

Согласно полученным данным, наибольшую площадь плодородных земель имеет Индия – 179,8 млн га или 9,6% всей мировой площади, за ней следуют США с 167,8 млн га (8,9%), третью позицию занимает Китай – 165, 2 млн га (8,8%) и только на четвертом месте расположилась Россия, имеющая в своем активе 155,8 млн га (8,3%).

А вот по параметрам соотношения площади пригодных для возделывания земель ко всей территории страны другие лидеры. Так, в Сан-Марино, Венгрии и Молдове примерно 80% земель имеют статус плодородных, на 10% меньше у Бангладеша, Ирландии и Украины. Для сравнения, в Китае и США всего 18% земель могут называться плодородными.

«Черный бриллиант»

Карта черноземов на территории России выглядит как широкая полоса, вытянутая с запада на восток от границ Белоруссии и Украины. С севера она упирается в условную линию, протянувшуюся от Орла через нижнее течение Камы к Новосибирску, с юга ограничена Доном, Кубанью и верхним течением Кумы и Терека, на востоке черноземы добираются до предгорий Алтая.

Качество черноземом везде разное, что во многом объясняется геологическими и климатическими особенностями регионов. Самые плодородные почвы расположены на территориях Курской, Воронежской и Тамбовской областей – так называемый пояс богатых черноземов. Впрочем, ученые заявляют, что эти почвы за последние 100 лет обеднели на 70% – это последствия бесконтрольного использования химикатов, минеральных удобрений, а также ведения интенсивного земледелия.

Но еще в конце XIX столетия российские черноземы для зарубежных геологов и почвоведов являлись эталоном. Наглядное тому подтверждение – привезенный на Всемирную выставку в Париже монолит чернозема, взятого из Панинского района Воронежской области. Он представлял собой огромный куб, каждая грань которого была длиной в сажень (чуть более 2-х метров).

По итогам голосования «черный бриллиант» (так западные эксперты окрестили монолит российского чернозема) завоевал Золотую медаль Всемирной выставки. Восемь с лишним кубометров русской земли сначала собирались разделить между различными участниками выставки, но в конце концов он неделимый по жребию был дарован Сорбонне.

В 1968 году, когда начались столкновения между парижской полицией и студентами Сорбонны, куб воронежского чернозема был уничтожен. Однако заботливые французские ученые все же собрали и сохранили небольшие фрагменты «черного бриллианта» (наиболее крупный кусок чернозема имел размер 60×40×30 см), которые и по сей день хранятся в Национальном агрономическом институте Франции.

В начале нового тысячелетия воронежский чернозем, носивший титул эталона более столетия, был вынужден уступить пальму первенства чернозему с Тамбовщины. На это событие повлияла презентация метровой вертикальной пробы земли из Ржаксинского района Тамбовской области, прошедшая в Московском политехническом институте в 2003 году. Присутствующие на выставке агрономы и сотрудники музея единодушно признали экспонируемый образец новым «эталоном плодородных почв России».

Но легендарный воронежский монолит все же не забыт. Скульптурная композиция в виде земного шара с колосьями, покоящегося на гранитном кубе, возведенная в 2013 году в поселке Панино, увековечила в памяти потомков легендарный «черный бриллиант».

Источник

Русский чернозём — дороже всякой нефти

Чтобы отправить ответ, вы должны войти

Сообщений 22

1 Тема от Мещеряков 2013-02-28 10:59:49

- Мещеряков

- Администратор

- Неактивен

- Зарегистрирован: 2012-11-15

- Сообщений: 11,259

Тема: Русский чернозём — дороже всякой нефти

Имя в науке. «Дороже всякой нефти»

В.В.Докучаев.

К 130-летию работы В.В.Докучаева «Русский Чернозем»

В начале XX века на Всемирной выставке в Париже В.В.Докучаевым демонстрировалась коллекция русских почв, в том числе куб прославленного воронежского чернозема. Это была сенсация. Коллекция была удостоена золотой медали, а черноземная почва признана эталоном плодородия — » царем почв «.

Заслуга Василия Васильевича Докучаева, 167-летие которого отмечается 1 марта, перед мировым сообществом состоит в том, что он впервые раскрыл человечеству целое царство природы – почв, законы их формирования, свойства и огромную значимость в жизни земных цивилизаций как главного связующего звена между живой и неживой природой, между земным и космическим. Он создал фундаментальную науку о почвах — почвоведение, раскрыл экологические функции почв.

Это его ближайший ученик В.Вернадский, впитав идеи Докучаева и Менделеева, создал впоследствии целостное учение о биосфере и ноосфере. Это их идеи легли в основу разумно регулируемой деятельности человека, при которой возрастающие потребности общества гармонично сочетались бы с возможностями природных богатств, исключающих экологические и экономические катастрофы.

Воронежцы с именем В.В.Докучаева связывают становление и развитие в регионе аграрного образовательного (г.Воронеж) и научно-исследовательского (Каменная Степь) центров. Сегодня это крупнейшие в Центральном Черноземье аграрный университет, отметивший свое столетие, построенный и возглавляемый (1913-1922 гг.) ближайшим учеником, академиком-почвоведом К.Д.Глинкой, и Научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. В.В.Докучаева, созданный на базе опытной почвенной экспедиции, отметивший в 2012 году 120-летие.

В своих капитальных трудах » Русский чернозем » (1883), » Наши степи прежде и теперь » (1892), » К учению о зонах природы » (1899) В.В.Докучаев на основе материалов исследования черноземов европейской части России, выполненного по поручению Вольного экономического общества, обосновывает растительно-наземное происхождение черноземов под степной растительностью. Он впервые установил, что почва — самостоятельное природное тело, производная факторов почвообразования: климата, рельефа, растительного и животного мира, почвообразующих пород и времени. Он же первым предложил сравнительную оценку уровня их плодородия по природным свойством, обосновал сравнительно-географический метод исследования почв.

В.В. Докучаев разработал мероприятия по преобразованию степей России, улучшению водного режима почв и созданию устойчивого к засухам степного земледелия. Именно он создал учение о широтной и вертикальной зональности природы и почв, раскрыл генетическую сущность процесса почвообразования, предложил ряд мероприятий по повышению плодородия.

Нелегко далось В.В.Докучаеву проникновение в тайны естественного мироздания. Для этого ему пришлось буквально исколесить всю европейскую часть России в разного рода почвенных экспедициях, организованных по его же инициативе.

Не сразу пришло осознание человечеством уникальности почвенного образования, его особой роли в жизни цивилизаций. Даже среди учеников Докучаева находились те, кто не мог преодолеть консерватизм застарелого мышления, рассматривая землю лишь как средство производства.

Не пришлось испытать В.В. Докучаеву чувство полного удовлетворения от заслуг, славы и мирового признания при жизни. Тяжелый недуг рано вырвал его из активной деятельности. Это потом идеи ученого обретут вместе с его талантливыми последователями всеобщую славу и мировое признание русской школы почвоведения. Прежде всего — благодаря огромным усилиям ближайшего ученика Докучаева — К.Д.Глинки, первого президента Международного конгресса почвоведов в США, первого академика-почвоведа, первого ректора и заведующего кафедрой почвоведения Воронежского агроуниверситета.

Как личную трагедию пережил В.В.Докучаев участившиеся в конце XIX столетия засухи, неурожаи и голод в связи с повсеместной распашкой земель и нарушением природного равновесия в Центральной России. Ответом ученого на этот вызов становится разработка и реализация вместе с учениками уникального проекта — преобразования Каменной Степи в устойчивый и высокопродуктивный агроландшафт на основе восстановления нарушенной структуры ее компонентов и функциональных связей. Живым памятником природы красуется ныне преображенная идеями В.В.Докучаева Каменная Степь, удивляя человечество высокой стабильностью урожая выращиваемых культур.

Не случайно В.А.Вернадский писал, что «чернозем в истории почвоведения сыграл такую же роль, какую имели лягушки в истории физиологии, кальцит в кристаллографии, бензол в органической химии». А В.В. Докучаев с горечью говорил, что и «мы ничего не сделали, чтобы приноровить наши пашни к засухам. мы до сих пор еще ответственность за наши урожаи возлагаем на природу». В обстановке острой борьбы он шел к завершению своих исследований черноземных почв и, несмотря на все трудности, закончил осенью 1883 года рукопись фундаментальной работы «Русский чернозем».

Трудно переоценить значение этого труда и последующих работ Докучаева. Например, большое беспокойство почвоведов, агрохимиков и земледельцев сегодня вызывают процессы эрозии на черноземных полях и быстрая потеря ими гумуса, снижающие плодородие. И это на знаменитом русском черноземе, который, по словам Докучаева, «составляет коренное, ни с чем не сравнимое богатство России» и «дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд».

Из 49 миллионов гектаров черноземов России 11 миллионов находятся в Центральном Черноземье, в том числе три миллиона — в Воронежской области.

На черноземах нашей зоны производится 17 процентов отечественного зерна, 52 процента сахарной свеклы, 17-18 процентов подсолнечника.

По материалам экспедиций В.В.Докучаева, в 1894 году черноземы Каменной Степи в верхнем слое содержали 9-12 процентов гумуса. По расчетам академика И.С.Шатилова, площадь почв с 11-13 процентами гумуса в 1883 году составляла в регионе почти 3,6 млн. гектаров. В настоящее время таких почв нет! В конце XIX века площадь пашни с содержанием 7-10 процентов гумуса составила более 7,8 млн. гектаров. В наши дни их сохранилось менее трех миллионов — в 2,5 раза меньше.

Чтобы остановить процесс, в конце 70-х годов мы инициировали постановление правительства по Центральному Черноземью. От государства были получены огромные финансовые ресурсы, техника, фонды на удобрения. И уже через несколько лет урожаи стали стабильными, повысилось качество зерна, свеклы. С 1985 по 1990 год ежегодно Воронежская область получала в среднем 4,2 млн. тонн зерна.

Ныне же Россия по уровню питания с седьмого места в мире съехала на семидесятое.

Черноземы, которые дают до 80 процентов продовольственных ресурсов страны, ежегодно отторгаются под различное строительство, трубопроводы, поля фильтрации и отстойники, карьеры и прочее.

Вследствие нерационального использования земли наметилась реальная угроза потери плодородия, так как снижаются запасы гумуса, органического азота, слабеет деятельность микроорганизмов, разрушается структура почв.

Для сохранения силы черноземов необходимо будет снова обратиться к наследию В.В.Докучаева. Хорошим стимулом для этого стало бы проведение специальной научно-практической конференции, посвященной 130-летию издания «Русского чернозема», с инициативой проведения которой выступила научная общественность города Воронежа и Воронежской области. Высокий наш нравственный долг перед будущими поколениями — сделать все для того, чтобы этот драгоценный дар, преподнесенный человеку природой, верно и безотказно служил и нам, и нашим внукам и правнукам.

Владимир Шевченко,

профессор ВГАУ

Источник: газета «Коммуна» N 28 (26050), 28.02.2013г.

Источник

Почему из законодательства РФ исчезло понятие почвы?

«Почва дороже золота. Без золота люди прожить могли бы, а без почвы – нет». В.В. Докучаев

8 декабря 2017 года, будто приуроченное к Всемирному дню почв, который отмечался всеми почвоведами тремя днями ранее, в аграрно-продовольственном комитете Совета Федерации прошло совещание «О повышении плодородия почв в Российской Федерации». Большая часть того, что говорилось на совещании, в прессу не попало, а жаль. Совещание доказательно, в цифрах констатировало нарастающий почвенный кризис в российском земледелии.

Тема почв в контексте принятия федерального закона «Об охране плодородия почв» обсуждается несколько последних лет, при этом выяснилось, что как законодатели, так и эксперты часто имеют смутные представления о предмете. За четверть века после распада СССР эффективной системы управления земельными ресурсами так и не появилось. Сумеют ли депутаты и сенаторы сделать то, чего много лет не могут сделать чиновники профильного министерства?

Итак, основные проявления кризиса, о которых говорилось на совещании:

— по результатам сельскохозяйственной переписи зафиксировано значительное увеличение площади земель, которые перестают обрабатываться из-за снижения их плодородия и сворачивания на них хозяйственной деятельности по причине потери рентабельности сельскохозяйственного производства, которое на них ведется;

— увеличение доли засоленных почв и почв с высокой кислотностью на севере и в центральной части страны и почв с растущей щелочностью на юге;

— уменьшение содержания органического вещества (гумуса) в почвах, исчезновение тучных черноземов;

— рост отрицательного влияния дефляции и водной эрозии;

— появление феномена «мертвых» черноземов;

— увеличение доли больных почв, то есть почв, где произошли биологическая деградация и накопление патогенных бактерий и плесневых грибов – возбудителей корневых гнилей растений;

— нарастание доли переуплотненных почв.

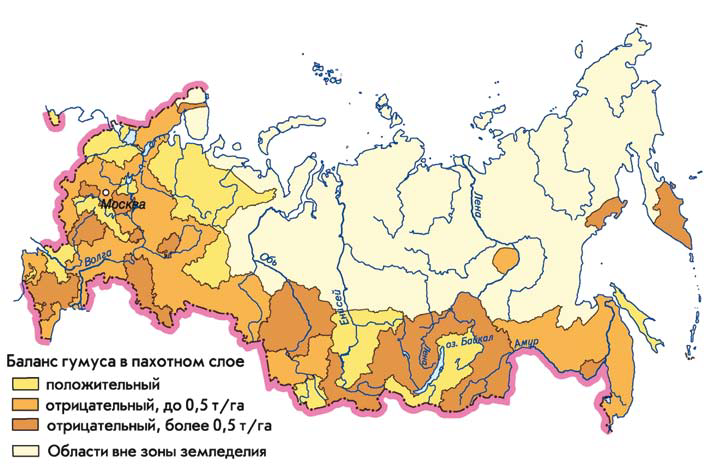

КАРТА: Содержание гумуса в пахотном слое

Основные причины почвенного кризиса также хорошо известны участникам совещания и объясняются исключительно в контексте результатов мониторинга агрохимических показателей так называемого производственного потенциала урожайности, который агрохимики ошибочно путают с понятием – плодородие почв:

— недостаточное использование минеральных удобрений из-за роста цен на них и отсутствие разумной научно-обоснованной технологии их применения в ситуации диспаритетного роста цен на минеральные удобрения по отношению к ценам на конечную продукцию земледелия.

Сегодня нужно говорить уже о катастрофической ситуации, сложившейся на внутрироссийском рынке зерна в 2017 году вследствие «активного» бездействия правительства РФ, категорически отказавающегося от проведения интервенций на рынке. Выражение «диспаритетный рост» к этой ситуации не подходит – правильнее говорить о «ножницах или гильотине цен», так как цены на зерно во многих регионах установились ниже себестоимости на 30% и более, что ведет к неизбежному массовому банкротству хозяйств.

— практическое отсутствие химической мелиорации;

— фактически по всей стране прекращено внесение органических удобрений;

— отсутствие севооборотов с многолетними травами, традиционно восстанавливающих плодородие почв, в связи с катастрофическим сокращением поголовья крупного рогатого скота и перевода значительной части оставшегося на круглогодичное стойловое содержание на монокорме;

— отсутствие достоверного фитомониторинга болезней растений (особенно недостоверное определение возбудителей корневых гнилей) и присутствие на рынке средств защиты растений огромного числа фальсифицированных и неработающих (по причине смены спектра патогенов) препаратов.

Главная же экономическая причина также хорошо известна – фактически добровольный отказ российского государства от поддержки собственного сельского хозяйства при вступлении в ВТО. Для сравнения, Китай оказывает поддержку своему сельскому хозяйству в размере $1150 на гектар, Россия же установила себе верхнюю планку в $36. На совещании в СФ было констатировано, что для химической мелиорации и внесения больших доз минеральных удобрений у сельхозпроизводителей денег нет, а в бюджете государства эти финансовые средства также не предусмотрены. О каких суммах идет речь? На химическую мелиорацию требуется 800 млрд на период в пять лет, а для внесения минеральных удобрений в соответствии с нормами агрохимии – 1,5 трлн рублей в год!

Следствия почвенного кризиса:

— неприлично низкая урожайность сельскохозяйственных культур на фоне Китая, Индии, Бразилии и развитых стран,

— снижение качества производимого зерна в течение ряда лет, увенчавшееся переделкой ГОСТа по хлебу, с конца 2016 года разрешающего печь хлеб из любой муки вплоть до фуражного зерна (напомним, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) определяет дефицит белка в продуктах питания как скрытый или структурный голод, а как сегодня решается и решается ли вообще эта проблема с российским хлебом вообще – отдельный разговор);

— увеличение доли зерна, зараженного токсинами известных и ранее неизвестных грибных и бактериальных инфекций. Обычное «решение» проблемы – смешение здорового зерна с зараженным, чтобы выйти на допустимый уровень микотоксинов, не превышающий установленных ПДК, при этом о действии и кумулятивном эффекте новых токсинов толком ничего не известно (о проблеме «старых» и «новых» микотоксинов в продуктах питания читайте в интервью с академиком В.А. Тутельяном «Качественное питание без советских ГОСТов не обеспечить». А о том, как в результате закупки зараженного микотоксинами американского фуражного зерна в 60-е годы в СССР произошла массовая стерилизация коров и падение численности крупного рогатого скота, читайте в лекции профессора Н.Б. Градовой «Если завтра война…»: Несостоявшаяся продовольственная революция»).

— вывод из обработки и сельскохозяйственного использования огромных площадей ранее обрабатываемых земель, а также угрожающая безопасности страны депопуляция российского села, особенно в Нечерноземье.

Предлагаемые решения по выходу из кризиса неконструктивны, что прекрасно понимают участники совещания. Требующихся сотен миллиардов рублей на доломитовую муку для известкования кислых почв и триллионов на минеральные удобрения у сельхозпроизводителей нет. Из федерального бюджета их никто не даст, так как у государства есть более насущные задачи, подобные чемпионату мира по футболу или столичному благоустройству. Как было сказано на аналогичном совещании в агрокомитете ГД, одна статья московского бюджета по реновации тротуаров в полтора раза превышает федеральную программу социальной поддержки села. Предложения повесить на сельхозпроизводителя затраты «по нормативному внесению минеральных удобрений и химической мелиорации» напоминают решение по типу «загнанных лошадей пристреливают».

КАРТА: Деградация земель России

Казалось бы, на совещании, посвященном повышению и сохранению плодородия почвы, в первую очередь должно было обсуждаться само понятие почвы, так как при написании любого закона используются термины и определения, прошедшие процедуру гостирования. Примерно раз в 20 лет происходит уточнение и пересмотр основных понятий и определений, вводятся дополнительные термины и понятия, так как со временем изменяется система представлений. Однако этого не произошло ни в Совфеде, ни на ранее прошедшем аналогичном совещании в агрокомитете Госдумы.

В настоящее время существует и используется сильно устаревшее определение «плодородия почвы» 1988 года.

В отечественном законодательстве отсутствует определение «здоровья почвы», хотя во всем мире с 2000 года оно вошло в широкий оборот. Без уточнения базовых и введения необходимых дополнительных понятий невозможно ни подойти к разрешению проблемы почвенного кризиса, ни написать хороший функциональный закон.

Экологичная экономика

Участники совещания в СФ признали, что более 10 лет все подобные совещания на тему охраны плодородия почв заканчиваются одними и теми же призывами, про которые заранее известно, что они не будут услышаны, так как у страны на это просто нет денег. Ситуация напоминает шахматный цугцванг, когда любой ход приводит к ухудшению сложившегося положения.

Чтобы случайно не сделать чего лишнего, власти, по-видимому, «решили проблему» в стиле Леонида Ильича Брежнева из известного антисоветского анекдота про поезд, намертво вставший перед мостом из социализма в коммунизм:

«Предлагаю задернуть занавесочки, раскачивать вагон и считать, что мы едем».

В этом контексте крайне интересна оценка парадоксальной ситуации, сложившейся в российском земельном законодательстве с понятием «почва», сделанная заведующим кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрием Хомяковым, текст выступления которого на совещании в Совете Федерации, мы публикуем ниже.

Хомяков Д.М. «О повышении плодородия почв: мысли почвоведа»

Доклад на заседании в Аграрно-продовольственном комитете Совета Федерации «О повышении плодородия почв в Российской Федерации» 8 декабря 2017 года:

Мы должны испытывать особую гордость, сознавая факт, что наш соотечественник В.В. Докучаев является основателем российской и мировой науки о почвах (Pedology, Soil Science). Прошло уже почти 115 лет со дня смерти гения. Возникает вопрос: как же сейчас мы сейчас в России относимся к нашей почве, что знаем о ней, как определяем и как учитываем это национальное богатство?

В современном российском законодательстве прослеживается четкая тенденция исключения вопросов, связанных с сущностью почвы как природного объекта и стратегического национального ресурса.

Из определения земельного участка в «Земельном кодексе» 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 11.08.2017) (ст. 11.1) законодателем в 2006 году исключено понятие «почвенный слой», что искусственно ограничило описание земельного участка исключительно топографическими характеристиками.

В федеральном законе «О государственном регистрации недвижимости» от 13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 25.11.2017), предусматривающем ведение Единого государственного реестра недвижимости, слово «почва» отсутствует вовсе.

В архиве Государственной думы можно отыскать проект Закона № 83?224?3 «Об охране почв», много лет остающийся без движения. Он не стал востребованным даже в 2017 году – Году экологии в России.

В законодательстве СССР последнее определение понятие почвы было дано в ГОСТе 27?593?88 «Почвы. Термины и определения», утвержденном постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.02.1988 №326:

«Почва – это самостоятельное естественно-историческое природное тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений соответствующие условия».

Только в 2014 году понятие «почвы» наконец возвращается в российское законодательство в ст. 2 п.32 ФЗ «О карантине растений» от 21.07.2014 №206-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 с изм. и доп.), который вступил в силу 24 июля 2015 года:

«Почва – компонент природной среды, состоящий из минеральных и органических частей, которые обеспечивают жизнедеятельность растений. К понятию «почва» не относятся торф, песок, грунт глубокого залегания, компост, а также искусственно созданная среда обитания растений».

Это определение не раскрывает всей сути почв, их экологических функций, ценности и незаменимости, содержит противоречия, следовательно, нуждается в корректировке.

В настоящее время единый орган государственного управления, специально уполномоченный в сфере землепользования, отсутствует. Вследствие этого применяются две различных процедуры государственного мониторинга земель. Они входят в качестве подсистем в систему государственного экологического мониторинга, которую осуществляют более 25 министерств и ведомств, а также органы власти субъектов Федерации. Поэтому неизбежно возникают организационные, методические и информационные проблемы, порой непреодолимые.

Ведение различных подсистем единой системы государственного экологического мониторинга регламентируется различными кодексами, федеральными законами и множеством подзаконных правовых актов.

Не устранены противоречия и сложности правового регулирования осуществления государственного мониторинга, а также оценки юридического статуса получаемой информации, ее возможного использования в судах и в иной правоприменительной практике, в том числе и при проведении плановых проверок в рамках осуществления государственного земельного надзора.

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ от 19.04.2017 №176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» (далее – Стратегия). Правительству было поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий по ее реализации (на 01 декабря 2017 года данный план в открытом доступе отсутствует). Сама Стратегия состоит из семи разделов. Наряду с общими положениями, она содержит оценку текущего состояния экологической безопасности, описание вызовов и угроз для нее. Обозначены основные цели и задачи государственной политики в этой сфере, механизмы оценки и контроля экологической безопасности.

В разделе II, п. 9 указано, что практически во всех регионах страны сохраняется тенденция к ухудшению состояния земель и почв. Основными негативными процессами, приводящими к деградации земель, почв, изменению среды обитания растений, животных и других организмов, являются дефляция и водная эрозия, переувлажнение и заболачивание земель, в том числе и за счет подтопления, засоления и осолонцевания почв. Более половины общей площади сельскохозяйственных угодий страны подвержено этим процессам. Не выполняются в установленные сроки мероприятия по рекультивации земель, нарушенных при строительстве, а также при разработке месторождений полезных ископаемых. Общая площадь загрязненных земель, находящихся в обороте, составляет около 75 млн. гектаров. Площадь нарушенных земель, утративших свою хозяйственную ценность или оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, составляет более 1 млн. гектаров. Опустынивание земель в той или иной мере наблюдается в 27 субъектах Российской Федерации на территории площадью более 100 млн. гектаров.

К глобальным вызовам экологической безопасности отнесены (р. III) негативные последствия ухудшения состояния окружающей среды, включая опустынивание, засуху, деградацию земель и почв. Цели, основные задачи, приоритетные направления и механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности (р. IV) включают: предотвращение деградации земель и почв; сокращение площади земель, нарушенных в результате хозяйственной и иной деятельности; осуществление эффективных мер по сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, в том числе лесных, охотничьих и водных биологических ресурсов, по сохранению экологического потенциала лесов.

Основными механизмами реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности являются в том числе:

повышение эффективности государственного экологического надзора, производственного контроля в области охраны окружающей среды (производственного экологического контроля), общественного контроля в области охраны окружающей среды (общественного экологического контроля) и государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), в том числе в отношении объектов животного и растительного мира, земельных ресурсов;

создание и развитие государственных информационных систем, обеспечивающих федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацией о состоянии окружающей среды и об источниках негативного воздействия на нее, включая государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), единую государственную информационную систему учета отходов от использования товаров.

Функции и полномочия по осуществлению мониторинга и оценки состояния экологической безопасности возлагаются на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) (р. VII, п. 40).

а наш взгляд, по вопросам, касающимся плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, контроля их состояния, правовые основы функционирования государственной системы экологического мониторинга должна быть пересмотрены и настроены на реализацию положений Указа президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».

Андрей Сверчков, ИА Regnum f

(Продолжение в следующих номерах)

Источник