Докучаев работы по почвам

“Прежде чем затрачивать миллионы на осушение болот, необходимо доказать, что реки, берущие свое начало в болотах, могут обойтись и без них. Иначе нам придется еще больше затратить и труда, и средств, чтобы обводнить осушенную местность…”

ИЗ СЕМИНАРИИ – НА ФИЗМАТ

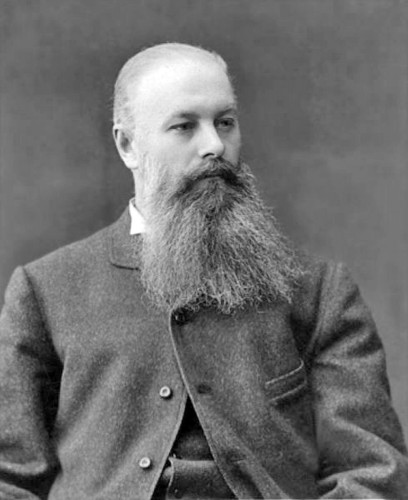

Основоположник научного почвоведения Василий Васильевич Докучаев родился 17 февраля (1 марта) 1846 года в селе Милюково Сычевского уезда (ныне это Новодугинский район). Его отец, Василий Сергеевич, был сельским священником – небогатым, добросовестным и скромным, дожившим до преклонных лет. Мать, Пелагея Трофимовна, была женщиной доброй и умной, дети ее очень любили. В семье Докучаевых было семеро детей: три брата и четыре сестры. Свое детство будущий ученый провел среди детей крепостных, принадлежавших помещику.

Отец обучил его грамоте, заставил прочесть самостоятельно все церковные книги, а когда сыну исполнилось 11 лет, отдал его в Вяземское духовное училище, надеясь, что тот пойдет по его стопам. После окончания духовного училища мальчик поступил в смоленскую духовную семинарию, и, казалось бы, дальнейшая судьба юноши была предопределена.

Однако после окончания семинарии Василий неожиданно сворачивает с намеченного пути и поступает на физико-математический факультет Петербургского университета. Вместе с ним (хотя и на разные отделения) в университет поступил и его старший брат Тимофей – под его негласной опекой прошла вся учеба будущего естествоиспытателя.

Свою дипломную статью Докучаев посвятил родным местам и с детства знакомой речке Качне. Она получила хороший отзыв преподавателей. Докучаеву вручили диплом, в котором указывалось, что “по представлению диссертации признан достойным ученой степени кандидата, в коей он и утвержден постановлением Совета Университета 20 сентября 1871 года”.

После окончания университета Докучаев попал в крайнюю бедность. У него возникали мысли поступить в Медико-хирургическую академию, хотел стать школьным учителем в Москве. Но остался в Петербурге, где начал свою научную деятельность. Кроме брата Тимофея, Докучаева поддерживали ученые Петербургского общества естествоиспытателей, действительным членом которого он был избран в марте 1872 года.

КОМАНДИРОВАН НА ПОДЗОЛ

Летом того же 1872 года Докучаев был командирован обществом в Смоленскую губернию для продолжения начатых ранее исследований. На родину начинающий специалист отправился в одиночку, без каких-либо технических средств и опытных руководителей. Существенным подспорьем для него стали 250 рублей, ассигнованные обществом на поездку.

Докучаев проводил самостоятельные геологические исследования на севере европейской части России, изучал строение речных долин бассейна верхней Волги, верховьев Днепра и Западной Двины, рек южной части Финляндии. Постепенно рос авторитет Докучаева как ученого. С первых же своих исследований он старался изучать не отдельные науки, а реальные проблемы познания природы и деятельности человека, привлекая для этого самые различные сведения. В конце 1874 года Докучаев сделал свое первое научное сообщение, посвященное почвам, названное “О подзоле Смоленской губернии”.

БОЛОТО КАК ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ

В 1875 году появилось первое крупное произведение Докучаева “По вопросу об осушении болот вообще и в частности об осушении Полесья”. Докучаев сразу же заявляет, что будет рассматривать болота с точки зрения геолога, натуралиста. Они его интересуют как явления природы. Отметив особенности болот и подчеркивая их важную роль в природе, Докучаев писал: “Прежде чем затрачивать миллионы на осушение болот, необходимо доказать, что реки, берущие свое начало в болотах, могут обойтись и без них. Иначе нам придется еще больше затратить и труда, и средств, чтобы обводнить осушенную местность”. Докучаев разобрал результаты работ экспедиции по осушению Полесья и пришел к выводу, что убедительного обоснования проект не имеет. Было признано, что в Полесье задача состоит не в перестройке ландшафтов, а в сохранении их там, где это возможно.

Продолжая работу в университете, Докучаев одновременно выполнял ряд научных работ по поручению общественных организаций. Он продолжал летние экскурсии по центральной России, его теоретические исследования охватили огромные территории. В 1876 году он выступает с большим докладом “Предполагаемое обмеление рек Европейской России”, публикует статью о формировании и значении оврагов и, наконец, пишет крупный труд “Способы образования речных долин Европейской России”, ставший диссертацией на степень магистра минералогии и геологии. Докучаев дает здесь собственную гипотезу, по которой происхождение речных долин связывается с деятельностью оврагов и балок. Труд этот был оценен положительно, взгляды Докучаева получили признание. Успешно защитив диссертацию, Василий Васильевич получил возможность читать лекции по минералогии и геологии.

ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКОЕ ТЕЛО

В 1875-1877 годах, составив вместе с В.И. Чаславским обзорную почвенную карту европейской России, Докучаев начал изучение русского чернозема, в результате чего им были заложены основы учения о почве как особом естественноисторическом теле и о факторах почвообразования. Летом 1877 года Василий Васильевич обследовал юго-западную половину черноземной полосы, передвигаясь главным образом на бричках и пешком. В Тульской губернии он проследил переход от лесных почв к черноземам, изучал почвы в Украине и Молдавии.

Летом 1878 года вместе с помощником, молодым ученым П.А. Соломиным, обследовал широчайшие пространства юго-восточной части черноземной зоны, побывал в Крыму, на Северном Кавказе и даже пересек по Военно-Грузинской дороге Кавказский хребет. Полевыми работами Докучаев охватил огромные территории между Волгой и Доном, Заволжья, Предуралья. За два полевых сезона он сумел обследовать не только всю черноземную зону России, пересекая ее в разных направлениях, но и прилегающие территории. Помимо описаний, он отобрал почти полтысячи образцов почв, преимущественно черноземных.

Почвенные коллекции, собранные Докучаевым за годы исследований, экспонировались на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве в 1895 году, а в 1896-м на Всероссийской нижегородской выставке получили диплом 1 разряда.

В 1880 году Докучаев выступил на общем собрании Вольного экономического общества с докладом “Какие общие меры могли бы способствовать поднятию крайне низкого уровня почвоведения в России”. Ученый приходит к убеждению, что для почвообразования решающее значение имеют климатические условия. Заключая свой труд, Докучаев подчеркнул, что многие районы земного шара “никогда при данных климатических условиях не увидят той благодатной почвы, которая составляет коренное, ни с чем не сравнимое богатство России и которая является результатом удивительно счастливого и весьма сложного комплекса ряда физических условий!”

В 1883 году вышел труд Докучаева “Русский чернозем”, в котором детально рассмотрены область распространения, способ происхождения, химический состав чернозема, принципы классификации и методы исследования этой почвы. Эта монография, являющаяся докторской диссертацией, принесла Докучаеву мировую славу и заслуженно считается основой генетического почвоведения.

Василий Докучаев, подробно описавший процесс образования почв и предложивший их базовую научную классификацию, в 1886 году дал первую в мире научную классификацию почв. Он же составил первую мировую почвенную карту.

ПРОТИВ ГОЛОДА, ПРОТИВ ЗАСУХИ

В 1891 году на юге России сильнейшие засухи и неурожай вызвали голод среди населения. Докучаев совместно с другими известными учеными принял участие в разработке программы ликвидации последствий этого бедствия. Его книга “Наши степи прежде и теперь”, вышедшая в 1892 году, включает план мероприятий по борьбе с засухой на юге России. Сбор от продажи книги был пожертвован в пользу голодающих.

Весной 1892 года при лесном департаменте министерства госимуществ была организована экспертиза по комплексному применению различных способов лесного и водного хозяйства в степях России во главе с Докучаевым. Среди опытных работ было намечено провести облесение водоразделов, посадку полезащитных лесополос. Планировались посадки леса в балках и вокруг прудов, закрепление склонов оврагов и берегов речек, устройство прудов для обводнения территории, регулирование рек и речек с помощью гидротехнических сооружений, правильное использование стока поверхностных снеговых и дождевых вод. Первая опытная посадка леса была проведена весной 1893 года в местечке Каменная Степь.

ПОЧВОВЕДЧЕСКАЯ ШКОЛА

Важным практическим делом стало для Докучаева создание русской почвоведческой школы и подготовка специалистов сельского хозяйства. Осенью 1891 года он выехал в качестве ревизора от министерства народного просвещения в Ново-Александрийский институт сельского хозяйства, расположенный в Люблинской губернии (сейчас это в Польше). Этот институт предполагалось закрыть, уже даже был прекращен прием студентов. Докучаев решился на мужественный шаг: он вступил в борьбу за учебное заведение. И ему не только удалось отстоять институт, но и добиться дополнительных средств на его расширение. В 1892-1893 годах Докучаев временно исполнял обязанности директора и руководил преобразованием его в Высшее сельскохозяйственное и лесное учебное заведение.

Будучи директором Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства, учредил в нем в 1895 году первую в России кафедру почвоведения. Докучаев провел коренную реорганизацию преподавания и программы института; по этому образцу затем было реорганизовано высшее сельскохозяйственное образование в России. Среди многочисленных учеников Докучаева был и Владимир Вернадский, также оказавший большое влияние на развитие современного почвоведения.

ОСТАЛСЯ НА РОДИНЕ…

В последние три года активной творческой жизни Василия Васильевича он трижды посетил Кавказ и даже побывал в пустыне Каракумы. С конца 1900 года он был безнадежно болен, уже не мог работать, постепенно и мучительно терял рассудок. Скончался Василий Васильевич в Петербурге 26 октября (8 ноября) 1903 года. Ученый похоронен на Смоленском лютеранском кладбище рядом со своей женой, Анной Егоровной Докучаевой-Синклер. Его могила с белым мраморным крестом находится на Центральной аллее кладбища.

На родине ученого, в селе Милюково, можно увидеть дом, где жили Докучаевы. Каждый год здесь проходит праздник, посвященный его памяти, ставший визитной карточкой района. Новодугинским краеведческим музеем собрана экспозиция из документальных материалов, фотографий и других экспонатов, рассказывающих о жизни и деятельности Докучаева.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ со ссылкой на интернет-ресурсы

Источник

4. 7. 052 Почвоведение Докучаева

4.7 Биология, ботаника, агрономия

4.7.052 Почвоведение Докучаева

Геолог, географ, минералог, почвовед, профессор Петербургского университета, основатель русской школы почвоведения и географии почв, первой в России кафедры почвоведения и Почвенного музея при Императорском Вольном экономическом обществе, организатор и руководитель экспедиций по комплексному изучению природы, разработчик плана борьбы с засухой в степных районах страны — Василий Васильевич Докучаев (1846—1903) прославил свое имя созданием современного научного почвоведения, учения о географических зонах и научной классификации почв.

Сельское хозяйство начинается с почвы. От почвы в первую очередь зависит урожайность сельскохозяйственных культур. Почва (если говорить по-простому) — это тонюсенький верхний слой земной коры, дающий жизнь растениям, животным и людям.

Почву изучает естественноисторическая наука — почвоведение. Она же занимается исследованием состава почвы, ее свойств, происхождения, развития, географического распространения, рационального использования.

Эта наука обязана своим возникновением русскому геологу — Василию Васильевичу Докучаеву.

Знания о почвах накапливались веками. Научное освоение почв началось в Германии в конце XVIII в. Почти целый век ученые, не затрагивая биологических процессов в почве, изучали частные вопросы питания растений, минералогического, химического и гранулометрического состава почв, их выветривания.

Генетическим почвоведением, движимый благородной целью — поднять народное хозяйство и избавить людей от неурожаев, засух и голода, и занялся в 1870-е гг. Докучаев.

В связи с неурожаями 1873—1875 гг. Вольное экономическое общество (ВЭО), в которое входили виднейшие ученые России — А.В. Советов, Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, А.А. Иностранцев и др., поручило геологу произвести исследования чернозема, собрать на местах образцы для химического анализа и выполнить разработанную самим Докучаевым программу геолого-географических исследований.

Особое внимание Василий Васильевич уделял изучению чернозема. За два лета (1877, 1878) ученый вместе со своими учениками проехал свыше 10 000 км через всю черноземную полосу Европейской России.

В этих экспедициях сложилась школа докучаевского почвоведения — почвоведы, географы, геологи, ботаники, многие из которых стали позднее родоначальниками собственных научных школ и учеными мировой величины — В.И. Вернадский, Н.М. Сибирцев, Л.С. Берг и др.

Представив ВЭО доклад «Итоги о русском черноземе», ученый подверг критике существовавшие теории происхождения чернозема — морскую, болотную, растительно-наземную, а также практикуемые тогда способы изучения почв, заключавшиеся в применении химических удобрений и в нахождении зависимостей свойств почв от характера почвообразующих горных пород. Тогда же им была опубликована «Картография русских почв».

Рассматривая почвы как самостоятельное природное тело, сформировавшееся под воздействием целого комплекса факторов окружающей природной среды, а также составляя по поручению Департамента земледелия и сельской промышленности почвенную карту России, Докучаев пришел к почвоведению, как самостоятельной науке.

Итогом экспедиций стал фундаментальный труд Докучаева — «Русский чернозем» (1883), ставший докторской диссертацией ученого. В диссертации были детально рассмотрены область распространения, способ происхождения, химический состав чернозема, принципы классификации и методы исследования этой почвы.

«Русский чернозем» прославил ученого на весь мир. За свой труд Докучаев получил от ВЭО особую благодарность, а от АН наук — полную Макарьевскую премию.

Эта работа и последующие статьи почвоведа сформулировали основные законы новой науки и выделили главные факторы почвообразования и их тесную взаимосвязь: климат, почвообразующие (материнские горные) породы, растительный и животный мир, возраст и рельеф местности.

Позднее к ним была добавлена еще и хозяйственная деятельность человека. Самим ученым, а также его коллегами и учениками позднее было развито также географическое направление, изучающее почвы с точки зрения их происхождения и в тесной связи с окружающими условиями (П.А. Костычев), и агрономическое, исследующее вопросы взаимоотношения почвы и растительности и почвенное плодородие (В.Р. Вильямс).

В 1886 году Докучаев дал первую в мире научную классификацию почв и составил первую мировую почвенную карту.

Главным в классификации почв ученый считал ее происхождение (генезис). Докучаев обращал специальное внимание на способы обработки почв и севооборот, на меры по сохранению влаги, на распыление зернистой структуры черноземов и ухудшение водного и воздушного режимов, на эрозию.

Первое научное определение почвы также принадлежит Докучаеву: «Почва — это те дневные или близкие к ним горизонты горных пород (все равно каких), которые были более или менее естественно изменены взаимным влиянием воды, воздуха и различного рода организмов — живых и мертвых, что и сказывается известным образом на составе, структуре и цвете таких образований».

Докучаев — поэт почвы. Вот, например, какими словами он начал свою последнюю в жизни лекцию о главном герое его сочинений — черноземе:

«Я буду беседовать с вами о царе почв, о главном богатстве России, стоящем неизмеримо выше богатств Урала, Кавказа, богатств Сибири, — все это ничто в сравнении с ним; нет тех цифр, какими можно было бы оценить силу и мощь царя почв, нашего русского чернозема. Он был, есть и будет кормильцем России. Есть чернозем и в Венгрии, но там он не тот: это солонцеватый чернозем-«окост», а наш, русский чернозем «сладок». Есть он и в Североамериканских Соединенных Штатах, но там он или того же типа, что и в Венгрии, или же значительно беднее органическими и другими питательными веществами, чем в России.

Он, чернозем, напоминает нам арабскую чистокровную лошадь, загнанную, забитую. Дайте ей отдохнуть, восстановите ее силы, и она опять будет никем не обогнанным скакуном. То же и с черноземом: восстановите его зернистую структуру, и он опять будет давать несравнимые урожаи».

Открытый Докучаевым закон мировой зональности почв («К учению о зонах природы») утверждал, что распространение почв на Земле подчиняется закону природной широтной зональности, и каждой природной зоне соответствует свой «зональный» тип почвы — преобладающий, но не единственный.

Зональное распределение Европейской России ученый затем распространил и на весь земной шар, выделив семь мировых зон: бореальную, северную лесную, лесостепную, степную, сухих степей, аэральную зону пустынь и субтропическую. Это был совершенно новый взгляд на географию, как на науку о зонах-ландшафтах. «Зональность» в неизменном виде вошла в русскую и ряд зарубежных школ физической географии.

Теория почвоведения указывает способы борьбы с т.н. «черными» (пыльными) бурями, наносящими непоправимый ущерб сельскому хозяйству.

Так, например, пыльная буря 1928 г. высотой до 750 м унесла с полей Украины (с площади 1 млн км;) более 15 млн т чернозема, осевших в Прикарпатье, Румынии и Польше. Мощность черноземного слоя тогда уменьшилась на 10-15 см и стала одной из причин голодомора 1932—1933 гг.

По Докучаеву («Наши степи прежде и теперь», 1892) эти способы чрезвычайно просты (хотя и трудоемки) и эффективны — и не только в борьбе с пыльными бурями. Чтобы сохранить черноземы, успешно бороться с засухой, защищать почвы от смыва и т.п. — достаточно создавать лесополосы, регулировать образование оврагов и балок, искусственно орошать, поддерживать определенное соотношение между пашней, лугом и лесом…

Идеи Докучаева оказали влияние на развитие физической географии, лесоведения, мелиорации и др. Почвоведение включено в реестр фундаментальных наук под номером 07.

P.S. Что же сегодня являют собою российские почвы? С каждым годом они становятся все хуже. Статистика неумолима. Из 186 млн га сельхозугодий 60 млн га эродированы, 26 млн га переувлажнены и заболочены, 5 млн га загрязнены радионуклидами, 40 млн га — это солончаки и солонцы, в Калмыкии и других южных районах России идет опустынивание…

Похоже, родина почвоведения скоро останется вовсе без почв, этой «благородной ржавчины Земли» (В.В. Докучаев), а основной вопрос, который всю жизнь решал главный почвовед России — поднятие земледелия — остается открытым.

Источник