Древнейшие орудия для обработки почвы

Орудия для обработки почвы

Древнейшее и основное орудие для обработки почвы — плуг. Анализ данных по сельскохозяйственному машиностроению в России и в других странах показывает, что почвообрабатывающие орудия занимали первое место среди других машин [7].

Первоначально плуг служил для рыхления почвы без оборота пласта. Вспашка таким плугом перестала удовлетворять возросшие требования к обработке почвы. Перед конструкторами встала задача создания орудия, которое бы хорошо подрезало пласт почвы и оборачивало его так, чтобы растительные остатки ложились на дно борозды. У плуга появился лемех для подрезания пласта почвы снизу, черенковый нож или чересло для подрезания пласта в вертикальной плоскости и отвал для его оборота и крошения пласта. Старинная цельно-деревянная конструкция плуга с плоским деревянным отвалом, требовавшая значительных усилий для приведения в движение, не соответствовала новым условиям ни по производительности, ни по качеству работы.

В результате усилий многих изобретателей и конструкторов была выработана общая схема плуга. В Западной Европе образцом стал брабантский плуг с вогнутым отвалом. В Англии этот плуг был преобразован в росзерхемский, ставший прототипом плугов Смаля, которые получили широкое распространение в Англии и других европейских странах.

В России, несмотря на значительную отсталость промышленности, развитие плугостроения шло самостоятельным путем и было направлено на создание легкого одноконного крестьянского плуга для средней и северной полосы страны, который был бы дешев по стоимости и надежен в работе.

Большую работу по созданию плугов выполнил А. Г. Павлов, организовавший в 1880 г. в г. Гжатске Смоленской губернии мастерскую по производству сельскохозяйственных машин, главным образом почвообрабатывающих. В 1882 г. на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве он выставил три беспередковых одноконных плуга. Они резко выделялись среди других плугов тщательностью изготовления [2]. Позднее Павлов создал оригинальную конструкцию одноконного крестьянского плуга, получившего большое распространение в России.

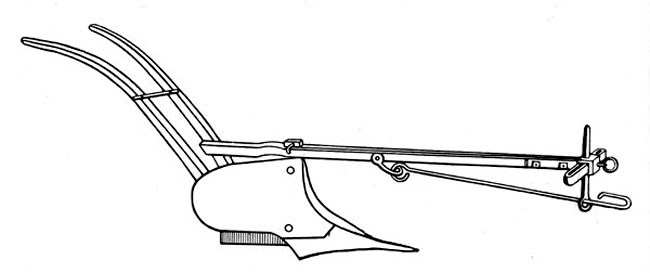

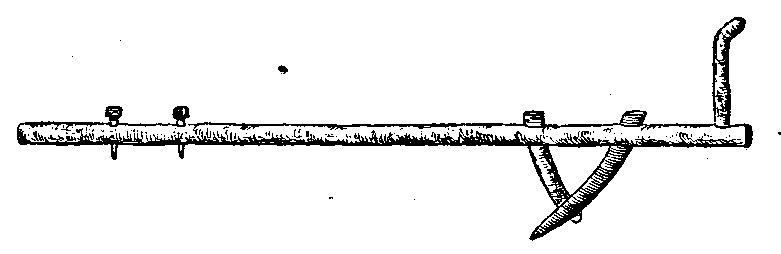

93. Плуг-рухадло, изготовлявшийся в мастерских В. Васильчикова

Оригинальный плуг сконструировал В. И. Васильчиков (рис. 93). Впервые выставленный в 1870 г. на Всероссийской мануфактурной выставке в Петербурге [8] плуг имел рухадловый (цилиндрический) отвал значительной высоты, размещенный на раме таким образом, что при вспашке жнивья не забивался. У плуга была полевая доска с выступающим лезвием, взамен ножа. Простая регулировка глубины вспашки работала надежно. Этот плуг изготовлялся в мастерской Трубетчинской экономии Лебедянского уезда Тамбовской губернии и послужил образцом для других мастерских и кустарей. Плуг Васильчикова был распространен в Воронежской, Тамбовской и Орловской губерниях.

Над созданием конструкций отечественных плугов работал и профессор Ново-Александровского института сельского хозяйства и лесоводства А. Зелинский. Его плуги, так называемые пулавские, имели деревянные грядили и рукоятки, чугунные стойки и отвалы, железные лемеха и снабжались простым и надежным регулятором глубины вспашки.

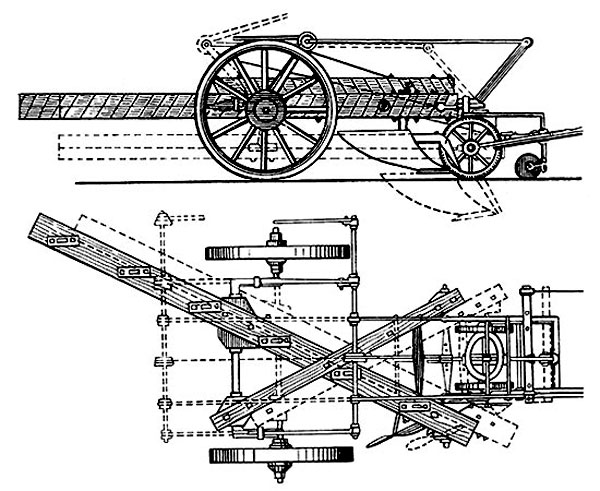

94. Многокорпусный плуг В. Христофорова

Удачная конструкция пятикорпусного плуга с плоской дубовой рамой разработана в 1871 г. В. Христофоровым (рис. 94). Плуг получил название «землеобработник» и имел два съемных корпуса. Форма поверхности овалов — полувинтовая. В докладе комиссии, проводившей испытания плугов, отмечалось: «Агрономы и механики Англии, Франции и Германии отдали должную дань г. Христофорову за его изобретение. В Англии нашли «землеобработник» выше парового плуга Фаулера. Все присутствующие на пробе эксперты и хозяева единогласно признали, что работы, производимые этим орудием, — верх совершенства» [2].

Плуг Христофорова — предшественник тракторных многокорпусных плугов с плоской рамой.

Русский плугостроитель И. Ген, занимавшийся изготовлением плугов с 1854 г. в Одессе, разработал в 1875 г. конструкцию улучшенного, так называемого колонистского плуга. Характерные особенности его — широкий, почти плоский лемех и весьма высокий, слабовогнутый и слегка закрученный (полувинтовой) железный отвал. Стойка плуга железная и скреплена с грядилем винтом, служащим одновременно регулятором глубины пахоты. Нож прикреплен к грядилю с правой стороны, вследствие чего корни растений, поднимаясь по ножу, сдвигаются оборачиваемым пластом непосредственно в борозду, что исключает забивание плуга.

Плуги, сконструированные Геном, впоследствии выпускали иностранные фирмы под маркой колонистского, а британская фирма бр. Говард назвала его англо-болгарским. Некоторые отечественные заводы (например Мальцевского торгово-промышленного товарищества в с. Людинове Калужской губернии) скопировали этот так называемый англо-болгарский плуг и выпустили его в значительных количествах. Так русская конструкция плуга приобрела на своей родине новое имя и получила большое распространение.

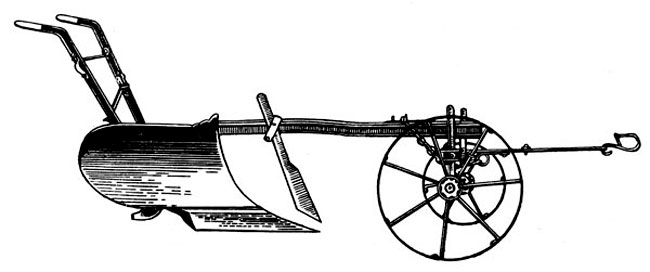

В эти же годы кроме колонистского И. Ген создал еще специальный плуг для степных зон России с широкими полувинтовыми и комбинированными отвалами, что давало возможность успешно применять его на тяжелых почвах (рис. 95). Глубина пахоты при этом достигала 18 см. Для работы с плугом требовались 2-3 лошади или пара волов.

95. Цельнометаллический новороссийский плуг (80-е годы XIX в.)

Русское плугостроение развивалось в трудных условиях конкуренции со специализированными немецкими и английскими фирмами. Поэтому отечественное плугостроение вынуждено было давать дешевые и надежные плуги, на которых долгое время ставились некоторые детали из дерева.

Громадное распространение крестьянского и колонистского плугов (особенно последнего) побудило большинство германских и английских заводов организовать их производство специально для ввоза в Россию.

В дальнейшем наряду с созданием многокорпусных, оборотных и других типов плугов был выработан ряд новых орудий, предназначенных для междурядной обработки почвы, углубления вспашки, окучивания и т. п. Среди этих конструкций много оригинальных типов создано русскими плутостроителями.

Бороны применялись самой простой конструкции и состояли из деревянной рамы с продольными и поперечными брусьями, в местах пересечения которых укреплялись металлические зубья. Имелись и усовершенствованные бороны. Например, агроном Р. Циховский создал в 1873 г борону-экстирпатор на четырехколесном ходу. Она предназначалась для вычесывания корневищ сорных трав, например пырея. Сеялки в рассматриваемый период применялись лишь в наиболее крупных помещичьих хозяйствах. Значительную работу по созданию отечественных конструкций сеялок выполнили агрономы Ф. Майер и И. Ф. Гриневицкий.

Рядовая одноконная сеялка, созданная Ф. Майером, имела ячеистый высевающий аппарат и семяпроводы, изготовленные из листового железа Передача на высевающий аппарат осуществлялась от ходового колеса с помощью зубчатых колес. Сеялка снабжалась приспособлением для регулировки количества высеваемых семян.

Сеялка Гриневицкого была разбросной. Ее выпускали несколько мастерских.

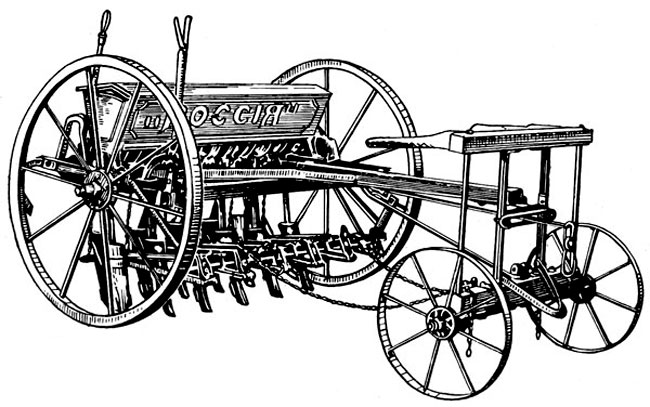

96. Одиннадцатирядная зерновая анкерная сеялка ‘Россия’ (1895)

В конце XIX в. значительное распространение получила отечественная одиннадцатирядная анкерная сеялка «Россия» (рис. 96), выпускаемая заводом бр. Эльворти в Елизаветграде. Она была снабжена оригинальными сошниками, улучшенным катушечным высевающим аппаратом оригинальным устройством для погружения сошников в почву. Сеялка неоднократно отмечалась высокими наградами на выставках и конкурсных испытаниях за равномерность высева и за хорошую заделку семян. Сеялки выпускали харьковский завод Гельферих-Саде («крестьянка»), Брянский паровозостроительный завод («верная») и др.

Источник

В старину пахали деды, или Старинные русские инструменты для земледелия

В слове «земледелие» уже заложен главный смысл процесса: делать землю, то есть обрабатывать ее для создания, сохранения и улучшения почвенного плодородного слоя. Какие же орудия труда помогали в этом русскому крестьянину?

Старинные русские инструменты для земледелия

Картина пахоты, характерная для прошлого: по полю медленно идёт лошадь, запряженная в плуг или даже соху, а за нею, опершись руками на рукоятки плуга, передвигается пахарь.

Орудия для обработки земли

Прежде чем бросить семена в землю, нужно правильно её подготовить.

Соха — один из самых древних на Руси инструментов для обработки земли. В отличие от плуга, соха не переворачивала земляной пласт, а дробила его.

Основная рабочая часть сохи называется рассохой. Это деревянная плаха, высота которой определялась ростом пахаря.

«Соха на соху, пашня на пашню, лошадь на лошадь, лето на лето не похожи»

Пословица

Внизу к ней крепились сошники. Обычно их было два.

По этнографическим материалам 19 века известны случаи использования многозубой сохи, где использовалось от трёх до пяти сошников.

Обычно сошник изготовляли из цельного куска железа

Древнейшие наконечники сошников были найдены в Старой Ладоге и Великом Новгороде.

Считается, что к X веку на Руси уже пользовались плугом. Основная задача плуга — перевернуть верхний слой почвы.

Первоначально основная часть плуга, осуществляющая переворот земли — отвал, выполнялась из дерева. Плужные лемехи были металлическими и довольно большими по размерам.

Борона

Самой древней формой бороны считается борона-суковатка, изготовленная из елового бревна с сучками.

Борона использовалась для дальнейшей обработки вспаханной земли. Борона-плетёнка уже сильно напоминала современные бороны.

Позднее к деревянным брусьям стали прикреплять железные зубья.

Мотыга

Мотыга, иначе в наше время её называют просто тяпкой, нужна для рыхления почвы, удаления сорняков.

Сеялка

А вот сеялка появилась в помощь крестьянину только в конце XIX века. До этого семена долгое время разбрасывали вручную, используя для этого обычное лукошко.

Инструменты для уборки урожая

Если сев прошёл удачно, летом погода благоприятствовала, то со второй половины лета можно было приступать к уборке урожая.

Коса использовалась для скашивания травы на сено, на корм скоту. Ручная коса — это металлическое лезвие, которое крепится к косовищу за пятку (основание ножа).

Грабли

Граблями пользовались для сгребания скошенной травы или злаковых культур в валки.

В основном сгребали траву или сжатые колосья женщины. А делалось это в самый зной, под палящим солнцем.

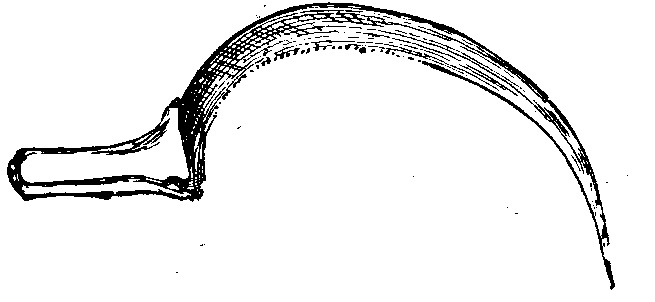

Серп применяли для срезания зерновых культур.

Важный в сельскохозяйственном труде инструмент. Ими выполнялись многие виды работ. Они незаменимы при заготовке сена.

Цеп (ручное орудие для молотьбы)

Цеп — простейшее приспособление для обмолота зерновых.

Готовую жатву подрежут серпами,

В снопы перевяжут, на ригу свезут,

Просушат, колотят-колотят цепами,

На мельнице смелют и хлеб испекут.

Н.А.Некрасов

Цеп состоял из длинной ручки, короткого била и ремённого соединения между ними.

В крестьянском мире всегда считалось, что труд на земле благословлён Богом. Недаром к работающему человеку всегда обращались с фразой: «Бог в помощь!» Но и в этом случае можно применить народную мудрость и сказать, что «без орудий труда и ни туда, и ни сюда».

Источник

Техника обработки земли. Пахотные орудия

Восточнославянское земледелие издавна плужное (пашенное). Основная обработка земли производится пахотным орудием с использованием рабочей силы скота, а теперь обычно трактора. Развитие пахотных орудий представляет большой интерес для этнографа.

Есть обывательское мнение, что русский крестьянин всегда пахал сохой, будто бы везде и всюду одинаковой. Это мнение глубоко ошибочно. Русская соха представляет множество разновидностей, позволяющих проследить ее эволюцию; если же прибавить к этому украинские и белорусские формы пахотных орудий, то разнообразие будет еще больше. Чтобы дать понятие об этом разнообразии, достаточно сказать, что в одной бывш. Вятской губ., по исследованию Д. К. Зеленина, можно было насчитать до 30 видов сохи, и все они имели свои местные названия.

Изучение эволюции пахотных орудий затрудняется тем, что не вполне выяснено их происхождение и не установлена как следует классификация их типов. Классифицируют их по разным принципам: по формально-морфологическим признакам, по функции или по способу действия, наконец, с генетической точки зрения.

По устройству рабочей части пахотные орудия делят на плуги с полозом (подошвой, пятой) и плуги и сохи, не имеющие такового. К первому типу принадлежит большинство западно- и южноевропейских плугов. У них сошник насаживается на горизонтальный «полоз» — нижнюю часть орудия, на которой оно может устойчиво стоять; полоз опирается в землю, и при работе пахарь только направляет плуг. К типу орудий без полоза (неустойчивых) принадлежат все восточно-славянские пахотные орудия—сохи и др. Пахарь при работе налегает на соху руками, чтобы она глубже входила в землю, что невозможно при плуге с полозом. Неустойчивые пахотные орудия — без полоза — делят на одноральные (однолемешные, однозубые) и двуральные (двулемешные, двузубые): к первым принадлежали старинное украинское «рало», русская однозубая «черкуша», белорусская однозубая «сошка» и др.; двуральные же орудия — это различные виды русской и белорусской сохи.

И одноральные и двуральные орудия можно подразделить по форме и расположению сошников на две категории: симметричные и асимметричные плуги и сохи. Первыми можно пахать взад и вперед с одного края поля (способ «бустрофедон»); вторыми — только в одну сторону, поэтому ими пашут кругом поля. Русские сохи бывают и той и другой категории.

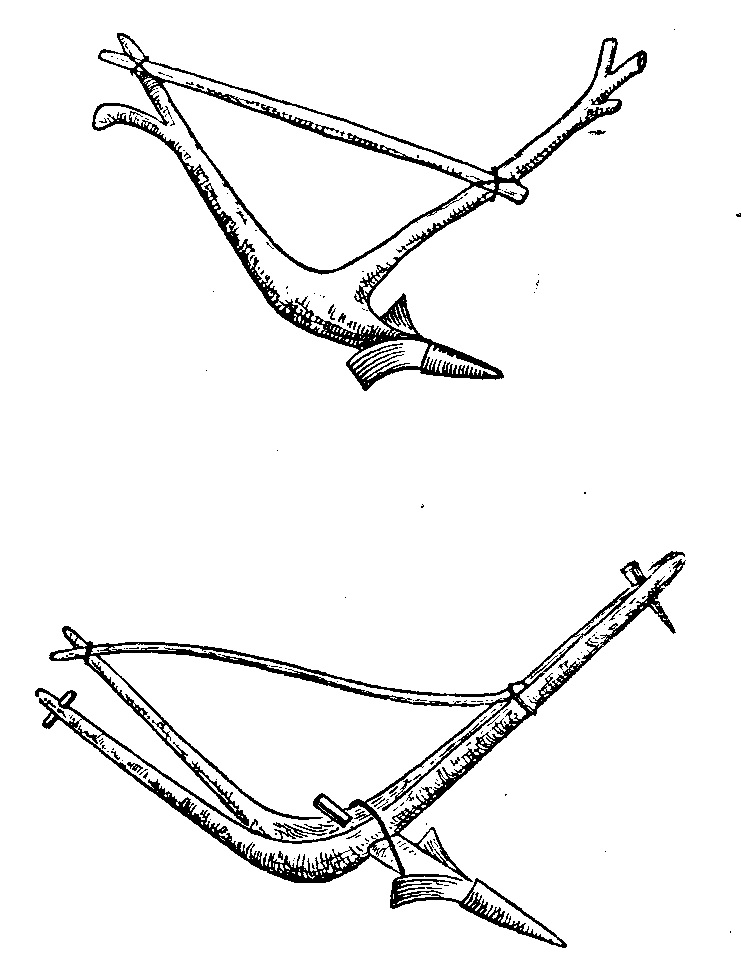

Старинное украинское рало

Старинные белорусские «сошки»

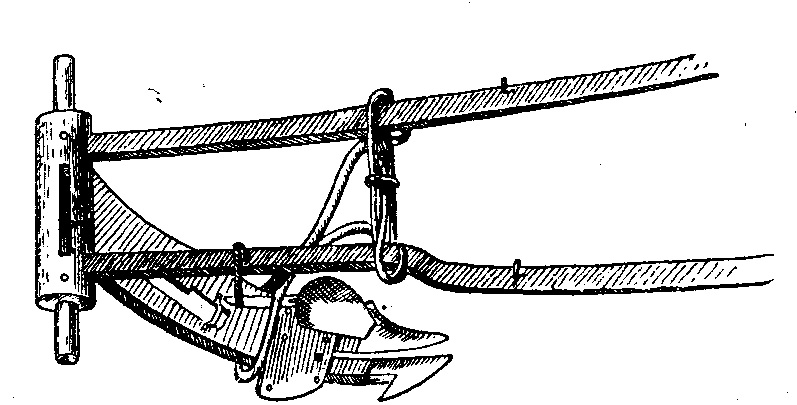

Соха с «брылой» (Вятская губ.)

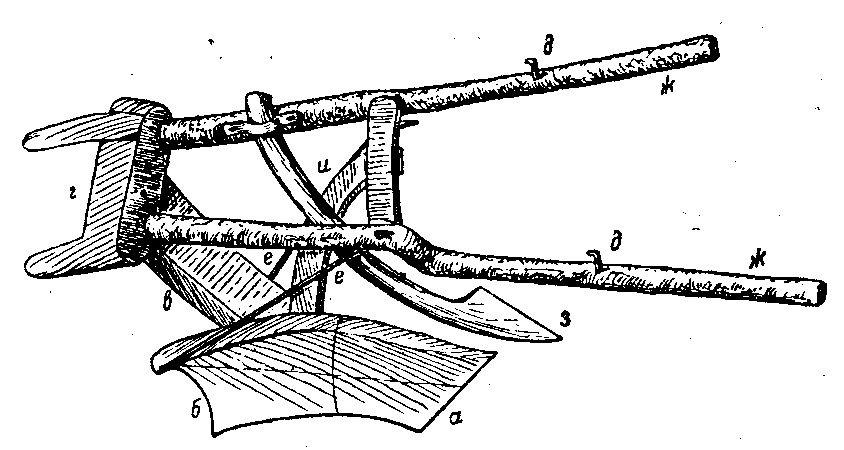

Соха с перекладной полицей (Пермская губ.): а — обжи (оглобли); 6 — рассоха; в — полйца, отвал, присох; е — лемехи (сошники); 3 — перечень, спорник, веретено; е — подвои

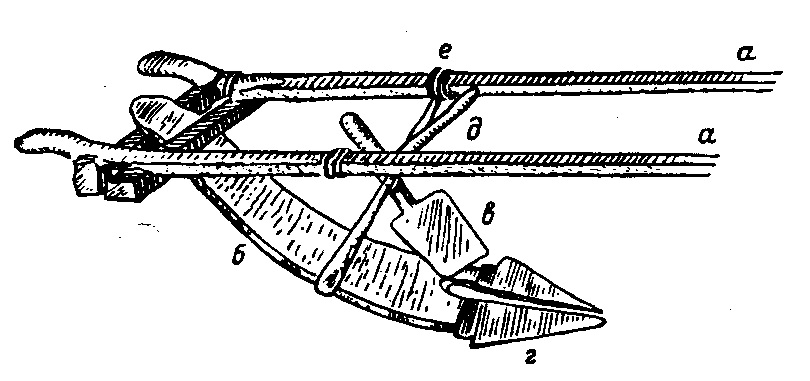

Соха «косуля» Костромского типа (Вятская губ.); о — лемех; 6 — отвал; в — плотина; г — рогаль; д — крючки для пристяжки лошади; е — подвои железные; ж — оглобли; a — отрез; и — стужень (грядиль)

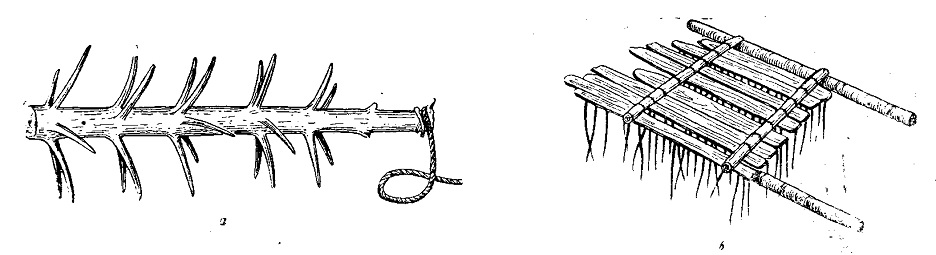

Старинные бороны. а — вершалина; б — смык.

По способу движения пахотные орудия подразделяют на орудия с колесным передком — собственно плуги — и без колесного передка — рала, сохи.

Д. К. Зеленин предложил классифицировать пахотные орудия по типу действия: орудия «черкающего» типа — наиболее примитивные, которые только слабо бороздят почву; орудия «пашущего» типа — более совершенные, которые при своем движении разрыхляют почву и увлекают частицы ее за собой; и орудия «орющего» типа, наиболее развитые, которые подрезают и переворачивают пласт земли. Эти три типа можно рассматривать как три стадии развития. Среди восточно- славянских пахотных орудий большинство принадлежит ко второму и третьему типам 1 .

Наконец, можно классифицировать пахотные орудия по их происхождению. Одни происходят, как предполагается, от ручной мотыги, другие — от заступа. То и другое относился прежде всего к одноральным орудиям. Что касается русской двузубой сохи, то есть предположение (П. Н. Третьякова), что она восходит генетически не к мотыге и не к заступу, а к бороне, которая на севере была более древним орудием обработки земли (при подсечной системе хозяйства). От бороны произошла многозубая соха (ныне не сохранившаяся). Трехзубая соха употреблялась еще не так давно — на севере до начала XIX в. Впрочем, и украинское рало иногда имело 3—4—5 зубьев. Чем более сокращалось число зубьев (сошников), тем более увеличивалась глубина вспашки. Наиболее обычным типом русской сохи в XIX в. стала двузубая соха.

Известны две основные ее формы: так называемая коловая и перовая соха. Они различаются по форме сошников. Коловая (узколемешная) соха имеет шилообразные, круглого сечения, тупые, но прочные сошники, без отвалов. Этот тип сохи был хорошо приспособлен для обработки каменистых и залесенных почв; при встрече с камнями и корнями такая соха не ломалась, а перескакивала через них. Такие почвы преобладают на нашем северо-западе, в озерном крае и Прибалтике; там и была распространена коловая соха как у русских, так и у других народов. В центральной же полосе России, у южных и средних великорусов, была распространена перовая соха: сошники ее имеют расширения в виде треугольника (в народном языке «перо»), отходящие в полевую сторону, вправо и влево от средней оси. Эти расширения — зачаток отвала. Кроме того, эта соха имеет всегда перекладную «полйцу», небольшую лопато.чку, прикрепляемую к сошнику (правому и левому поочередно) и играющую роль отвала. Такая соха была более приспособлена для легких лесных почв центральной лесной и лесостепной полосы.

«Соха» упоминается в наших письменных памятниках с XIV в. В более ранних текстах говорится о «рале» или «плуге». Можно думать, что настоящая двузубая соха (слово «соха» означает в русском языке вообще нечто раздвоенное, развилку) появилась именно в то время в связи с интенсивной земледельческой колонизацией центральной лесной полосы.

Главные недостатки сохи — это то, что она берет неглубоко и не переворачивает пласта.

В связи с ростом сельскохозяйственной техники уже давно делались попытки усовер шенствовать соху. Возник целый ряд таких усовершенствованных форм: сохи-односторонки, с асимметричным расположением сошников, сохи с «брылой» (Верхнее Поволжье), где край левого сошника приподнят; особенно интересна «косуля», широко распространенная в прошлом в северо-восточных областях Европейской России: в ней остался только один сошник, а другой заменен ножом, укрепленным несколько впереди, лезвием вперед, как делается и на наших современных плугах; этот резец подрезает пласт, прежде чем сошник его поднимет. В Сибири получила распространение «колесуха» — соединение сохи с колесным передком. На Урале с 1860—1870-х годов сделалась очень популярна так называемая «курашимка» — тип плуга с полозом, но местного изобретения.

Таково было развитие самобытных пахотных орудий у русских. У белорусов были сходные формы. У них вплоть до начала коллективизации сохранялась примитивная «сошка», легкая, однозубая или двузубая, с небольшими отвалами по обеим сторонам. Более обычной была «саха», напоминающая русскую коловую соху украинцев, жителей степи с ее тяжелой и мощной черноземной почвой, сложились иные типы орудий. В старину употреблялось примитивное «рало», состоявшее пз длинного дышла и прикрепленного к нему под острым углом ральника; он иногда даже не имел железного лемеха. Но уже с давних времен у украинцев применялся и тяжелый колесный плуг с двумя асимметрично расположенными сошниками, забиравший глубоко, но требовавший большой тягловой силы—до 8 пар волов. Такой плуг был приспособлен для глубокой вспашки. По мнению некоторых археологов, плуг, притом с полозом, появился на территории Украины еще в докиевский период — в VI—VIII вв.

Способы запряжки рабочих животных в плуг и самые виды этнх животных были различны. У русских всегда употреблялась исключительно лошадь, притом только одна, и запряжка была поэтому оглобельная («обжи») с хомутом. У украинцев запрягались волы, одна или несколько пар, и упряжка была дышловая, с ярмом. Такую же упряжку употребляли и белорусы, но запрягали часто быка с коровой, быка с лошадью, а иногда и одно животное, но и в этом случае соха имела не оглобли, а короткое дышло с приделанной к нему спереди рамой с ярмом.

«Крюк» для косьбы хлеба (с. Ясная Поляна)

В настоящее время в колхозах все описанные орудия обработки земли или совсем вышли из употребления и заменены усовершенствованным тракторным плугом, или употребляются на второстепенных работах, при вторичной перепашке земли, рыхлении борозд, пропашке картофеля и т. п. Рабочие животные широко употребляются наряду с тракторной тягой и сейчас.

- Дм. Зеленин. Русская соха, ее история и виды. Вятка, 1907. ↩

Источник