Парниковый эффект

Парнико́вый эффе́кт — повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной температурой, то есть температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса.

Содержание

История исследований

Идея о механизме парникового эффекта была впервые изложена в 1827 году Жозефом Фурье в статье «Записка о температурах земного шара и других планет», в которой он рассматривал различные механизмы формирования климата Земли, при этом он рассматривал как факторы, влияющие на общий тепловой баланс Земли (нагрев солнечным излучением, охлаждение за счёт лучеиспускания, внутреннее тепло Земли), так и факторы, влияющие на теплоперенос и температуры климатических поясов (теплопроводность, атмосферная и океаническая циркуляция) [1] [2] .

При рассмотрении влияния атмосферы на радиационный баланс Фурье проанализировал опыт М. де Соссюра с зачернённым изнутри сосудом, накрытым стеклом. Де Соссюр измерял разность температур внутри и снаружи такого сосуда, выставленного на прямой солнечный свет. Фурье объяснил повышение температуры внутри такого «мини-парника» по сравнению с внешней температурой действием двух факторов: блокированием конвективного теплопереноса (стекло предотвращает отток нагретого воздуха изнутри и приток прохладного снаружи) и различной прозрачностью стекла в видимом и инфракрасном диапазоне.

Именно последний фактор и получил в позднейшей литературе название парникового эффекта — поглощая видимый свет, поверхность нагревается и испускает тепловые (инфракрасные) лучи; поскольку стекло прозрачно для видимого света и почти непрозрачно для теплового излучения, то накопление тепла ведёт к такому росту температуры, при котором количество проходящих через стекло тепловых лучей достаточно для установления теплового равновесия.

Фурье постулировал, что оптические свойства атмосферы Земли аналогичны оптическим свойствам стекла, то есть её прозрачность в инфракрасном диапазоне ниже, чем прозрачность в диапазоне оптическом, однако количественные данные по поглощению атмосферы в инфракрасном диапазоне долгое время являлись предметом дискуссий.

В 1896 году Сванте Аррениус, шведский физико-химик, для количественного определения поглощении атмосферой Земли теплового излучения проанализировал данные Сэмюэла Лэнгли о болометрической светимости Луны в инфракрасном диапазоне [3] . Аррениус сравнил данные, полученные Лэнгли при разных высотах Луны над горизонтом (т.е. при различных величинах пути излучения Луны через атмосферу), с расчетным спектром ее теплового излучения и рассчитал как коэффициенты поглощения инфракрасного излучения водяным паром и углекислым газом в атмосфере, так и изменения температуры Земли при вариациях концентрации углекислого газа. Аррениус также выдвинул гипотезу, что снижение концентрации в атмосфере углекислого газа может являться одной из причин возникновения ледниковых периодов [4] .

Количественное определение парникового эффекта

Суммарная энергия солнечного излучения, поглощаемого в единицу времени планетой радиусом

где

В соответствии с законом Стефана — Больцмана равновесное тепловое излучение

где

Количественно величина парникового эффекта

| Планета | Атм. давление у поверхности, атм. |  |  |  |  |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Венера | 90 | 231 | 735 | 504 | — | — | — |

| Земля | 1 | 249 | 288 | 39 | 313 | 200 | 113 |

| Луна | 0 | 0 | 393 | 113 | 280 | ||

| Марс | 0,006 | 210 | 218 | 8 | 300 | 147 | 153 |

- ↑Температуры даны в Кельвинах,

— средняя максимальная температура в полдень на экваторе,

— средняя минимальная температура.

Природа парникового эффекта

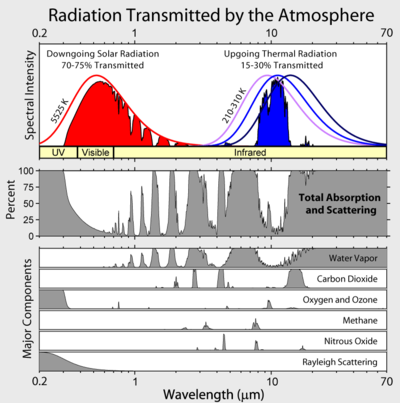

Парниковый эффект атмосфер обусловлен их различной прозрачностью в видимом и дальнем инфракрасном диапазонах. На диапазон длин волн 400—1500 нм в видимом свете и ближнем инфракрасном диапазоне приходится 75 % энергии солнечного излучения, большинство газов не поглощают в этом диапазоне; рэлеевское рассеяние в газах и рассеяние на атмосферных аэрозолях не препятствуют проникновению излучения этих длин волн в глубины атмосфер и достижению поверхности планет. Солнечный свет поглощается поверхностью планеты и её атмосферой (особенно излучение в ближней УФ- и ИК-областях) и разогревает их. Нагретая поверхность планеты и атмосфера излучают в дальнем инфракрасном диапазоне: так, в случае Земли при

Атмосфера, содержащая многоатомные газы (двухатомные газы диатермичны — прозрачны для теплового излучения), поглощающие в этой области спектра (т.н. парниковые газы — H2O, CO2, CH4 и пр. — см. Рис. 1), существенно непрозрачна для такого излучения, направленного от её поверхности в космическое пространство, то есть имеет в ИК-диапазоне большую оптическую толщину. Вследствие такой непрозрачности атмосфера становится хорошим теплоизолятором, что, в свою очередь, приводит к тому, что переизлучение поглощённой солнечной энергии в космическое пространство происходит в верхних холодных слоях атмосферы. В результате эффективная температура Земли как излучателя оказывается более низкой, чем температура её поверхности.

Влияние парникового эффекта на климат планет

Степень влияния парникового эффекта на приповерхностные температуры планет (при оптической толщине атмосферы Таблица 2 [5]

у поверхности, атм.

CO2, %

атм.

89,8

0,007

Вместе с тем следует отметить, что величина парникового эффекта зависит от количества парниковых газов в атмосферах и, соответственно, зависит от химической эволюции и изменений состава планетарных атмосфер.

Парниковый эффект и климат Земли

По степени влияния на климат парникового эффекта Земля занимает промежуточное положение между Венерой и Марсом: у Венеры повышение температуры приповерхностной атмосферы в

13 раз выше, чем у Земли, в случае Марса в

5 раз ниже, эти различия являются следствием различных плотностей и составов атмосфер этих планет.

При неизменности солнечной постоянной и, соответственно, потока солнечной радиации, среднегодовые приповерхностные температуры и климат, определяются тепловым балансом Земли. Для теплового баланса выполняются условия равенства величин поглощения коротковолновой радиации и излучения длинноволновой радиации в системе Земля-атмосфера. В свою очередь, доля поглощенной коротковолновой солнечной радиации определяется общим (поверхность и атмосфера) альбедо Земли, на величину потока длинноволновой радиации, уходящей в космос, существенное влияние оказывает парниковый эффект, в свою очередь, зависящий от состава и температуры земной атмосферы.

Основными парниковыми газами, в порядке их оцениваемого воздействия на тепловой баланс Земли, являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон [6]

| Газ | Формула | Вклад (%) |

|---|---|---|

| Водяной пар | H2O | 36 – 72 % |

| Диоксид углерода | CO2 | 9 – 26 % |

| Метан | CH4 | 4 – 9 % |

| Озон | O3 | 3 – 7 % |

Главный вклад в парниковый эффект земной атмосферы вносит водяной пар или влажность воздуха тропосферы, влияние других газов гораздо менее существенно по причине их малой концентрации.

Вместе с тем, концентрация водяного пара в тропосфере существенно зависит от приповерхностной температуры: увеличение суммарной концентрации «парниковых» газов в атмосфере должно привести к усилению влажности и парникового эффекта, который в свою очередь приведет к увеличению приповерхностной температуры.

При понижении приповерхностной температуры концентрация водяных паров падает, что ведет к уменьшению парникового эффекта, и, одновременно с этим при снижении температуры в приполярных районах формируется снежно-ледяной покров, ведущий к повышению альбедо и, совместно, с уменьшением парникового эффектом, вызывающим понижение средней приповерхностной температуры.

Таким образом, климат на Земле может переходить в стадии потепления и похолодания в зависимости от изменения альбедо системы Земля — атмосфера и парникового эффекта.

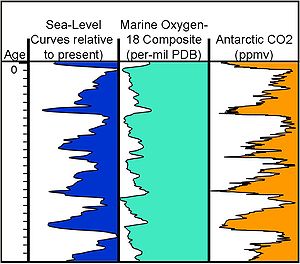

Климатические циклы коррелируют с концентрацией углекислого газа в атмосфере: в течение среднего и позднего плейстоцена, предшествующих современному времени, концентрация атмосферного углекислого газа снижалась во время длительных ледниковых периодов и резко повышалась во время кратких межледниковий

В течение последних десятилетий наблюдается рост концентрации углекислого газа в атмосфере, считается, что этот рост в значительной степени имеет антропогенный характер.

В конце восьмидесятых — начале девяностых годов XX века несколько лет подряд среднегодовая глобальная температура была выше обычной. Это вызвало опасения, что вызванное человеческой деятельностью глобальное потепление уже началось. Среди ученых существует консенсус, что за последние сто лет среднегодовая глобальная температура поднялась на 0,3 — 0,6 градусов Цельсия. Существует научный консенсус, что жизнедеятельность человека является основным фактором, который влияет на текущее повышение температуры на Земле [7] [8] .

Источник

Что такое парниковый эффект? Рассмотрим актуальную для Земли тему

Мы часто слышим о парниковом эффекте, когда имеют в виду явления, связанные с планетой в целом. Однако ощутить такой эффект можно и на примерах не столь масштабных. Например, в парнике — в том месте, благодаря которому и появилось название процесса.

Что такое парник?

Парник — это особый вид теплицы, температура в котором поддерживается естественным образом. Но, несмотря на то что у парника нет специальных батарей или других обогревателей, внутри него всегда намного теплее, чем снаружи на улице.

Попробуйте положить внутри прозрачной банки смоченную водой землю, закройте её крышкой и поставьте на солнце. Через некоторое время на стенках банки будут образовываться капельки воды (конденсат), да и в самой банке станет жарче.

Причина такого парникового эффекта состоит в излучении Солнцем части электромагнитного спектра — того света, который мы все видим. Излучение легко проходит сквозь атмосферные слои и достигает поверхности нашей планеты. Стекло банки или парника прозрачное, следовательно, лучи солнца преодолевают стекло и отдают энергию всему, что находится внутри: растениям, почве и другим объектам.

Но если находящиеся внутри парника объекты поглощают энергию, почему под стеклом становится жарко?

В чём суть парникового эффекта?

Закон Стефана-Больцмана разъясняет, что у любого объекта существует излучение энергии в какой-либо части электромагнитного спектра. Средняя температура около поверхности нашей планеты достигает пятнадцати градусов Цельсия. Объекты с подобной температурой в данных условиях излучают энергию в инфракрасном диапазоне. Следовательно, и огурцы в парнике, и почва в банке выделяют инфракрасное излучение. Но, в отличие от солнечных лучей, такое излучение не может с лёгкостью преодолевать стеклянный барьер, и температура в парниковом «помещении» начинает возрастать.

Но как же получается, что парниковый эффект действует и в планетарных масштабах? Ведь Земля — это не стеклянная банка?!

Почему температура поверхности Земли повышается?

Как бы странно это ни звучало, но в смысле парникового эффекта наша планета не сильно отличается от той же стеклянной банки. Для поддержания ровной температуры Земле приходится излучать и поглощать энергию излучаемого Солнцем света в равных количествах. При этом устойчивая атмосфера выполняет функцию стеклянных стенок банки: пропускает солнечный свет и удерживает инфракрасное излучение.

Однако не всё инфракрасное излучение стремится отправиться в космос. Вещества, содержащиеся в атмосфере, например вода и углекислый газ, поглощают его, при этом запуская действия, схожие с эффектом парниковых газов. После поглощения энергии молекулы веществ также начинают отдавать свою энергию, но при этом они способны излучать её как в космос, так и обратно к поверхности планеты.

Наличие подобных газов в атмосфере подобно колоссальному шлейфу, накрывающему весь земной шар. Газы удерживают тепло около поверхности планеты, тем самым делая её горячее, чем она была бы без них. По расчётам специалистов, если бы Земля осталась без атмосферы, то поверхность планеты упала бы, в среднем, до минус двадцати градусов по Цельсию.

Многие учебники и пособия для учащихся 10-11 классов подробно рассматривают данную актуальную для экологии нашей Земли тему. Например, УМК Н.М. Черновой. Экология (10-11) раскрывает вопросы общей и социальной экологии. Помимо теоретического материала в учебнике есть различные задания, темы для обсуждений и интересные факты. Кроме того, пособие снабжено прекрасными иллюстрациями, понятными схемами и наличием электронной формы.

Чем опасен парниковый эффект?

Разобравшись в сути описанных явлений, мы понимаем, что парниковый эффект всегда присутствовал на нашей планете. Более того, чтобы Земле быть такой, какая она есть сейчас, подобные процессы необходимы. Но почему же тогда ученые бьют тревогу?!

Опасения специалистов вызывает вовсе не парниковый эффект, а опасность глобального потепления. Человеческая деятельность неминуемо отражается на окружающей природе. И если десять брошенных пластиковых бутылок ухудшают экологию в небольшом радиусе, то небезопасная утилизация отходов фабрик и заводов наносит вред экологии целой планеты. Увеличение количества не только вредных и опасных веществ, но и углекислого газа в атмосфере изменяет привычное соотношение циркуляции энергии. Учёные полагают, что именно пагубная деятельность человека стала причиной изменения естественного парникового эффекта. Таким образом, именно человек «сделал» поверхность планеты на несколько градусов горячее.

Однако парниковый эффект существует не только на нашем земном шаре, например, есть он и на планете Венера. Причём на Венере парниковый эффект намного сильнее, чем наш «родной». Из-за того, что атмосфера второй планеты от Солнца практически полностью состоит из СО2, температура планетарной поверхности достигает 475 °С. Специалисты полагают, что поверхность и нашей планеты могла бы достичь такой отметки, однако такого не произошло благодаря океанам. Водоёмы поглощают СО2 из атмосферы, который, в свою очередь, аккумулируется в горных породах. Венера же не имеет столь крупных водных объектов, поэтому весь углекислый газ, выделяемый вулканами, остаётся в атмосфере.

Источник

➤ Adblockdetector