Самоочищение почвы — значение, этапы и процессы

Самоочищение почвы — достаточно долгий и сложный для природы процесс. Это процедура превращения вредных органических веществ в полезные неорганические. Все вредные вещества, которые попадают в почву, через некоторое время фильтруются и теряют любые отрицательные и вредные свойства.

Процессы самоочищения почвы

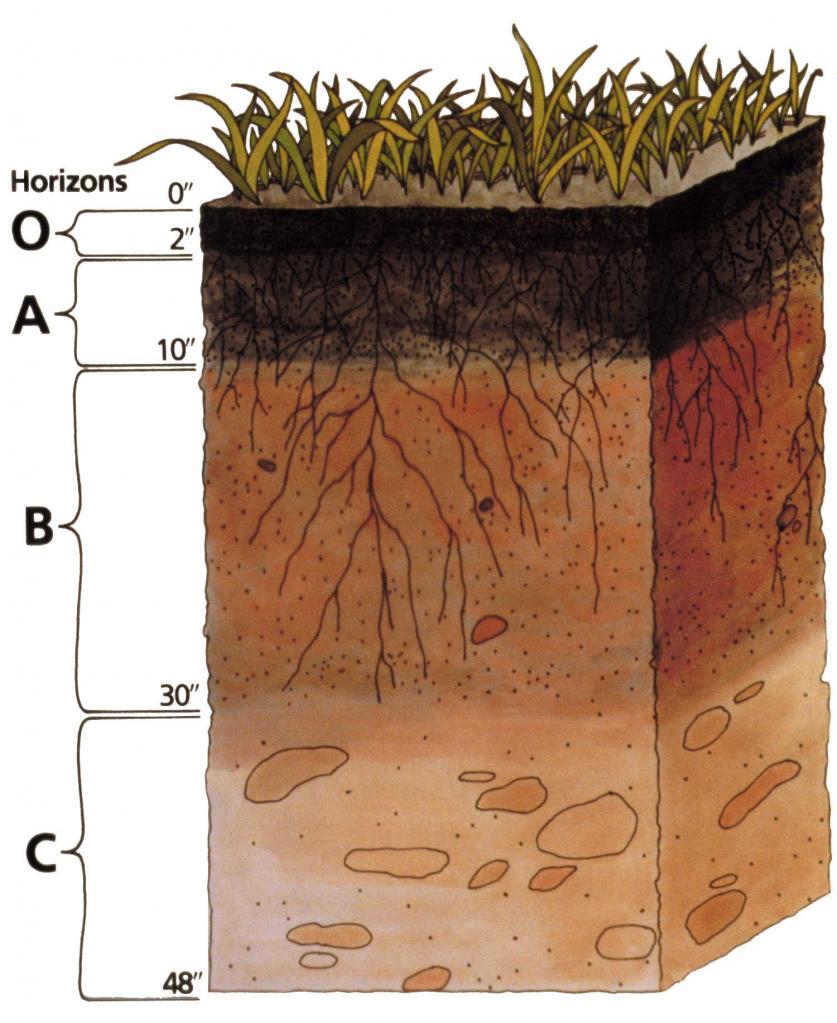

Почва обладает самыми уникальными свойствами самоочищения. Почвенные микроорганизмы занимаются этим делом. Также уровень влаги, кислорода и физико-химические свойства играют важную роль. Почвенные микроорганизмы фильтруют вредные отбросы, которые попадают в грунт в виде неочищенной воды. В порах верхних слоев почвы задерживаются разные твердые вещества.

• животные останки и растительные;

Скорость разложения зависит от уровня кислорода в почве. Аэробный или анаэробный способ очистки помогает разложению органических веществ.

Аэробные условия

Самоочищение почвы этим способом проходит так:

• в почве образуются жирные кислоты;

• потом распадаются на разные газообразные вещества в виде метана, органических спиртов и диоксида углерода.

Сами жиры разлагаются гораздо медленнее углеводов. Вначале жиры расщепляются на жирные кислоты, а уже после происходит тот процесс, который описан выше. При недостатке в почве кислорода образуется много неприятных по запаху жирных и летучих кислот. Также в почву попадают вещества, содержащие большое количество азотистых соединений. Относятся к категории продуктов белкового обмена. Проходя долгие стадии расщепления, они медленно превращаются в аминокислоты. Большинство белков используют аминокислоты как свой энергетический материал. Аммонификация проходит в начале минерализации. Также в процессе минерализации задействована и мочевина, которая со временем превращается в аммиак. В завершающей стадии минерализации фактически все вещества превращаются в нитраты. После этого все растения получают питательные вещества.

Анаэробные условия

Чтобы понять важность значения самоочищения почвы, необходимо изучить анаэробные условия. В таких условиях почва перенасыщается отходами, в результате чего формируется большая влагоемкость и капиллярность. Кроме нитрификации проходит процесс денитрификации, где микроорганизмы нитратов восстанавливаются до нитритов, аммиака и оксидов азота. Это происходит в условиях недостатка кислорода и способствует быстрому восстановлению почвы. Также во время денитрификации атмосферный воздух получает дополнительное насыщение азотом. Чем быстрее почва очистится от органических загрязнений, тем быстрее биологические загрязнения превратятся в полезные ресурсы, которые называются удобрением или компостом. В основном патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов погибают от высыхания, что способствует очищению почвы.

Образование гумуса

В результате самоочищения образуется гумус – это специальное органическое вещество, способствующее большей плодородности почвы. В народе его называют перегной. Как видим, органические компоненты, которые тем или иным образом попали в почву в виде загрязнений, постепенно вновь превращаются в полезные вещества. Их можно использовать как удобрения. К сожалению, спорообразующие формы не могут превратиться во что-то полезное для грунта. Чтобы образовался перегной, в среднем требуется весь теплый сезон до начала первых морозов. Для образования компоста требуется в среднем год или два. Если в хозяйстве есть куры, то желательно, чтобы они перебирали его постоянно, тогда компост намного быстрее станет полезным удобрением. Благодаря компосту можно существенно повысить урожайность без использования химии.

Мероприятия по охране почвы

Чтобы сохранить качество почвы на таком уровне, который не позволит развиваться разного рода заболеваниям, необходимо проводить комплекс мероприятий, которые не только сберегут, но и повысят урожайность. С этой целью создаются специальные экспертизы, которые:

• занимаются наблюдением за санитарным состоянием почвы;

• проводят планировочные мероприятия;

• осуществляют гигиеническое нормирование;

• создают законодательные, технологические санитарно-технические условия, которые способствуют быстрому и эффективному очищению почвы.

Самым важным аспектом в санитарной охране почвы является разработка гигиенических нормативов. Эти нормативы помогают определить, насколько безопасно или небезопасно то или иное вещество для почвы. Но все эти нормативы еще развиты слабо, поскольку разработано их только 200, в то время как в почву попадает больше, чем десятки тысяч таких веществ.

Технические мероприятия направлены на то, чтобы создать безотходное или малоотходное производство на предприятия, а также максимально снизить возможный уровень загрязнения. Чтобы обезвредить твердые отходы, необходимо:

• создавать мусоросжигательные заводы;

• строить заводы биометрической обработки;

• разделять отходы по категориям для дальнейшей утилизации.

Самоочищение почвы будет совсем неэффективным, если при современном темпе жизни и производства не проводить переработку отходов и очистку от жидких отбросов. Для этой цели проводят ассенизацию или устанавливают канализации. Если нет возможности оборудовать свой дом канализацией, необходимы дворовые уборные. По санитарно-гигиеническим нормам, они должны находиться на расстоянии не ближе, чем 20 метров от жилого сектора. Чтобы предотвратить заражение почвы, необходимо раз в день место возле туалета посыпать хлорной известью. Если такой возможности нет, то нужно стараться хоть раз в 2 месяца чистить выгребные ямы.

Также необходимо обустроить такие объекты дренажем, чтобы отходы по трубам шли в водоем и там очищались путем гидролиза.

Этапы самоочищения почвы

Они выглядят следующим образом:

- Во время гниения происходит аэрация, то есть поглощение кислорода; минерализация и формирование минеральных веществ; гумификация, то есть образование гумуса.

- При брожении поглощается энергия, и формируются зловонные газы в виде аммиака, метана, водорода и других.

- Нитрификация – окислительный процесс.

- Денитрификация – обеднение почвы полезными азотистыми веществами.

В статье перечислены все основные стадии самоочищения почвы, а также комплекс мероприятий, которые может провести человек самостоятельно. Дело в том, что почва может самоочищаться без негативного влияния человека. Потому задача человечества минимизировать влияние на почву и уменьшить количество отходов, ведь природа не справляется с ними в полном объеме. Если продолжится загрязнение почвы такими же темпами, то уже через 20 лет люди не смогут употреблять чистую и не зараженную пищу, что очень опасно для здоровья.

Источник

Процессы самоочищения почвы, влияние различных свойств почвы на их интенсивность и завершенность.

Самоочищением почвы называется ее способность превращать опасные в эпидемиологическом отношении органические вещества в неорганические – минеральные соли и газы. Самоочищение почвы начинается с того, что попавшие в нее органические вещества вместе с содержащимися в них патогенными бактериями и яйцами гельминтов фильтруются через нее и адсорбируются ею. Под влиянием биохимических, биологических, геохимических и других процессов загрязнители, проходя через почву обесцвечиваются, теряют дурной запах, ядовитость, вирулентность и другие отрицательные свойства.

Процесс самоочищения почвы проходит в два этапа — минерализации и нитрификации. Минерализация заключается в разложении органических веществ и превращении их в минеральные. Она может происходить в аэробных и анаэробных условиях.

В анаэробных условиях распад органических веществ происходит под влиянием ферментов, выделяемых гнилостными микробами и м/о брожения.

Деятельное участие в разрушении органических веществ принимают также черви, грибы, личинки насекомых и другие организмы, населяющие почву. В результате биохимических процессов гниения и брожения белки распадаются на аминокислоты, которые, подвергаясь дезаминированию, дают конечный продукт минерализации — аммиак; углеводы разлагаются до воды и углекислоты, жиры расщепляются на глицерин и жирные кислоты, которые также распадаются, образуя углекислоту и воду; сера белков образует сероводород. Таким образом, в анаэробных условиях процесс распада органических веществ сопровождается выделением аммиака, сероводорода, меркаптанов и других зловонных газов, которые выделяются в наружный воздух и загрязняют его.

В аэробных условиях происходят главным образом окислительные процессы, гниение почти отсутствует и зловонные газы не выделяются.

Вслед за минерализацией начинается процесс нитрификации, который может проходить только в аэробных условиях. Он осуществляется аэробными спорообразующими микробами и заключается в дальнейшем окислении конечных продуктов минерализации и превращении их в более сложные химические соединения — минеральные соли, пригодные для питания растений. Так, аммиак с помощью нитрифицирующих бактерий превращается в азотистую кислоту и нитриты, а нитриты — в азотную кислоту и нитраты. Сероводород окисляется с образованием серной кислоты и сульфатов, углекислота превращается в углекислые соли (карбонаты), фосфор — в фосфорную кислоту и фосфаты.

Наряду с процессами полного распада органических веществ, на определенной стадии происходит их гумификация—образование гумуса (перегноя) из более простых органических соединений в результате деятельности микроорганизмов. Он представляет собой темную массу, не способную к загниванию, без зловонного запаха и живых патогенных микробов; гумус является хорошим удобрением, медленно разлагается, отдавая растениям питательные вещества. Таким образом, гумификацией также достигается эффективное обезвреживание органических отбросов в почве.

В результате самоочищения почва освобождается не только от органических веществ. В ней уменьшается общее количество микробов, значительная часть которых (особенно патогенных неспороносных) погибает; этому способствуют наличие в почве бактериофагов и антибиотиков, антагонизм микробов, солнечный свет, высыхание почвы и другие факторы. В процессе самоочищения почвы гибнут также яйца геогельминтов.

Следует, однако, иметь в виду, что способность почвы к самоочищению не безгранична. Если почва часто загрязняется слишком большим количеством отбросов, то она с ними не может справиться; тогда процесс самоочищения идет с преобладанием гниения и брожения и может остановиться на стадии минерализации.

Влияние различных свойств почвы на их интенсивность и завершенность

При пористости 50-65% в почве создаются оптимальные условия для самоочищения от биологических и химических загрязнителей. При более высокой пористости процесс самоочищения почвы самозамедляется. Чем выше пористость, тем ниже фильтрационная способность почвы.

Высокая воздухопроницаемость почвы способствует обогащению ее кислородом, что имеет большое гигиеническое значение, так как повышает биохимические процессы окисления органических веществ.

Большая влагоемкость создает предпосылки для сырости почвы, что уменьшает проницаемость почвы для воздуха.

Чем менее зерниста почва, т.е. чем более она мелкопористая, тем больше ее капиллярность тем выше поднимается по ней вода. Большая капиллярность почвы может быть причиной сырости почвы.

Температура почвы существенно влияет на жизнедеятельность почвенных организмов и процессы самоочищения.

Источник

64. Процессы самоочищения почвы и их гигиеническое значение.

Гигиеническое значение почвы состоит в том, что она не только накапливает вредоносные отходы, но и обезвреживает их. Процессы самоочищения почвы направлены на восстановление ее естественного состояния. В ходе этих процессов попадающие в почву органические вещества (белки, жиры, углеводы и продукты их обмена) под действием микроорганизмов подвергаются распаду вплоть до минеральных (неорганических) веществ. Вместе с этим в почве образуются сложные органические вещества, получившие название гумус. Все эти процессы протекают как с участием кислорода, так и без него. Минерализации конечных продуктов распада органических веществ способствуют нитрифицирующие бактерии с образованием нитратов. Самоочищение почвы приводит к ее освобождению от биологических загрязнений и отмиранию яиц гельминтов и микроорганизмов и положительно сказывается на гигиене почвы.

При выборе места под строительство, равно как и на протяжении срока эксплуатации предприятия, нужно учитывать ограниченную способность почвы к самоочищению. Очистка почвы (гигиена почвы) от загрязнений, ее охрана и санитарное благоустройство, борьба с грызунами и насекомыми имеют важное гигиеническое значение. Чтобы оценить гигиенические свойства почвы проводят химические, бактериологические, гельминтологические и физические исследования. Количество бактерий в 1 г чистой почвы не превышает 2,5-3 млн

Для почвы существует своя система защиты, которая относится к процессам самоочищения почвы. Самоочищение почвы — это способность почвы минерализовать органические вещества, превращая их в безвредные в санитарном отношении органические и минеральные формы, которые способны усваиваться растительностью. Процесс проходит в 2 стадии:

первая стадия распада ( разложения). Органические вещества распадаются на простые, по большей части минеральные вещества. Вторая стадия — синтез новых органических веществ (гумус).

Минерализация органических веществ очень сходна с аналогичным процессом, происходящим в воде. Из продуктов распада белков образуется аммиак, аммонийные соли — из них нитриты и из нитритов нитраты, которые считаются конечными продуктами самоочищения, они способны усваиваться почвой. Параллельно идет процесс синтеза гуминовых кислот, также безвредных в санитарном отношении.

65. Почва как резервуар и передатчик инфекционных заболеваний.

Почва — чрезвычайно благоприятная среда обитания для бактерий, актиномицет, микоплазм, грибов, грибков паразитических, водорослей, лишайников, простейших. В ней находится от 500 до 500 000 простейших микроорганизмов на 1 г почвы.

Степень безопасности почвы, ее возможное неблагоприятное влияние на организм человека, его здоровье зависят от содержания и качества загрязнения ее.

Комплексные показатели санитарного состояния почвы(таблица)

Через почву передаются многочисленные инфекционные заболевания. В этом и состоит ее эпидемиологическое значение. Патогенные микробы, попадая в почву с выделениями человека и животных, загрязняют ее. Наибольшего внимания заслуживает роль почвы в передаче патогенных анаэробов. Возбудители столбняка, газовой гангрены и ботулизма, будучи кишечными сапрофитами теплокровных животных и человека, попадают с фекалиями в почву и образуют там споры, сохраняющие свою жизнеспособность годами.

На глубине нескольких сантиметров они уже защищены от губительного воздействия солнечных лучей и размножаются, находя здесь питательные вещества, влагу, кислород воздуха, проникающего в почвенные поры. Многочисленные возбудители болезней могут выживать в почве довольно долго.

Если возбудители столбняка или газовой гангрены проникают вместе с частицами почвы в организм через поврежденные при травмах кожные покровы, возникает заражение. Заболевание человека ботулизмом наступает при употреблении в пищу продуктов или плохо приготовленных консервов, загрязненных почвой, содержащей споры возбудителей ботулизма.

Почва — благоприятная среда и для длительного выживания сибиреязвенных микробов. Возбудители сибирской язвы не только длительно сохраняются в ней в виде спор, но и при благоприятных условиях размножаются. В населенных местах, не имеющих канализации и не подвергающихся систематической очистке, происходит постоянное фекальное загрязнение почвы, причем не только ее поверхностных, но и глубинных слоев.

Возбудители брюшного тифа, дизентерии, инфекционного гепатита и других кишечных инфекций проникают в организм человека из почвы при употреблении в пищу сырых овощей, загрязненных почвой, особенно если для ее удобрения использовались фекалии.

Возможен и другой вид передачи этих возбудителей из почвы — посредством воды. Этот путь имеет несравненно большее значение. Дождевые и талые воды смывают фекальные загрязнения с поверхности земли и выносят их в открытые водоемы. Грунтовые воды, растворяя в почве органические вещества вместе с содержащимися в них микроорганизмами, также способствуют проникновению возбудителей инфекционных болезней в источники водоснабжения. Так загрязненная почва становится причиной водных эпидемий, нередко поражающих большие массы людей.

Почва, загрязненная органическими веществами, представляет собой благоприятную среду для сохранения и развития микробов, яиц гельминтов и личинок насекомых, среди которых могут быть возбудители и передатчики инфекций, гельминтозов и др. Наибольшее количество микробов находится в поверхностном слое почвы (1—2 см), далее число их постепенно уменьшается, и на глубине 4—бмих обычно нет. В населенных пунктах, не имеющих благоустроенных мостовых и канализации, загрязненность почвы бактериями и яйцами гельминтов во дворах и на улицах может быть весьма значительной, особенно в затененных местах Выживаемость в почве возбудителей дизентерии, брюшного тифа, паратифа, холеры и гноеродных инфекций обычно исчисляется несколькими неделями, но иногда и месяцами Это зависит от физических свойств почвы, наличия питательного материала и общего микробного «пейзажа» (видовой конкуренции)

Источник