Влажность как экологический фактор

Вода — самое pacпространенное на поверхности Земли химическое соединение и вместе с тем наиболее удивительное. Она — единственное вещество, встречающееся в природе одновременно во всех трех агрегатных состояниях — твердом, жидком и газообразном. Вода — универсальный растворитель.

Вода — очень прочное химическое соединение. Она имеет самое большое из всех жидкостей поверхностное натяжение, что обусловливает ее высокую капиллярность.

Газообразная вода — водяной пар — легче воздуха, благодаря чему возможно образование облаков, перенос воды в атмосфере и выпадение осадков. Большая тепловая буферность геосфер в значительной мере обусловлена такими свойствами воды, как высокая удельная теплоемкость, высокая скрытая теплота плавления и испарения. Свойства

многих веществ, растворенных в воде, а также молекулярных биологических структур, существенно зависят от конфигураций гидратных комплексов связанной воды.

Вода является важнейшим экологическим фактором для живых организмов и их постоянной составной частью, что отражено в таблице.

С экологической точки зрения вода — лимитирующий фактор как в наземныхтак и водных местообитаниях, если ее количество подвержено резким изменениям (приливы, отливы) или происходит ее потеря организмом в сильно соленой воде осмотическим путем.

В наземно-воздушной среде этот абиотический фактор характеризуется количеством осадков, значением влажности, иссушающими свойствами воздуха и доступной площадью водного запаса.

Число атмосферных осадков обусловлено физико-географическими условиями и неравномерно на земном шаре. Но для организмов важнейшим лимитирующим фактором является распределение осадков по сезонам года. В умеренных широтах даже при достаточном количестве годовых осадков их неравномерное распределение может привести к гибели растений от засухи или, наоборот, переувлажнения. В тропической

зоне организмам приходится переживать влажные и сухие сезоны, регулирующие их сезонную активность при постоянной почти круглый год температуре.

Адаптированные к условиям пустыни растения содержат ингибитор прорастания, который вымывается лишь при определенном количестве осадков, достаточном для вегетации (например, 10 мм), и только тогда прорастает. Начинается кратковременное «цветение пустыни» (обычно весной).

Влажность воздушной среды — количество водяных паров, содержащихся в единице объема воздуха при данной температуре. Однако чаще используется понятие относительной влажности, т. е. отношение абсолютной влажности к тому количеству водяных паров, которые смогут насытить данное пространство при данной температуре.

Отсюда способность влажности изменять эффекты температуры: понижение влажности ниже некоторого предела при данной температуре ведет к иссушающему действию воздуха, имеющему наиболее важное экологическое значение для растений.

Подавляющее большинство растений всасывает воду корневой системой из почвы.

Иссушение почвы затрудняет всасывание. Адаптация растений к таким условиям — увеличение всасывающей силы и активной поверхности корней. Величина этой силы у корней умеренной зоны от 2 до 4 ⋅ 106 Па, а у растений сухих областей — до 6 ⋅ 106 Па.

Как только выбрана доступная вода в данном объеме, корни растут далее вглубь и в стороны, и корневая система может достигнуть, например, у злаков длины 13 км на 1000 см3 почвы (без корневых волосков) (рис. 5.9).

Вода расходуется на фотосинтез, всего около 0,5 % всасывается клетками, а 97— 99 % уходит на транспирацию — испарение через листья. При достаточном количестве воды и питательных веществ рост растений пропорционален транспирации, а ее эффективность будет наивысшей. Эффективность транспирации — отношение прироста (чистой продукции) к количеству транспирированной воды. Измеряется в граммах сухого вещества на 1000 г воды. Для большинства растений, даже для большинства засухоустойчивых, она равна двум, т. е. на получение каждого грамма живого вещества тратится 500 г воды. Основная форма адаптации — не снижение транспирации, а прекращение роста в период засухи.

В зависимости oт способов адаптации растений к влажности выделяют несколько экологических групп: гигрофиты — наземные растения, живущие в очень влажных почвах и условиях повышенной влажности (рис, папирус, папоротник, рогоз, осоки, кислица, клюква, болотные растения); мезофиты — переносят незначительную засуху (древесные растения различных климатических зон, травянистые растения дубрав, большинство культурных растений и др.); ксерофиты — растения пустынь, сухих сте-

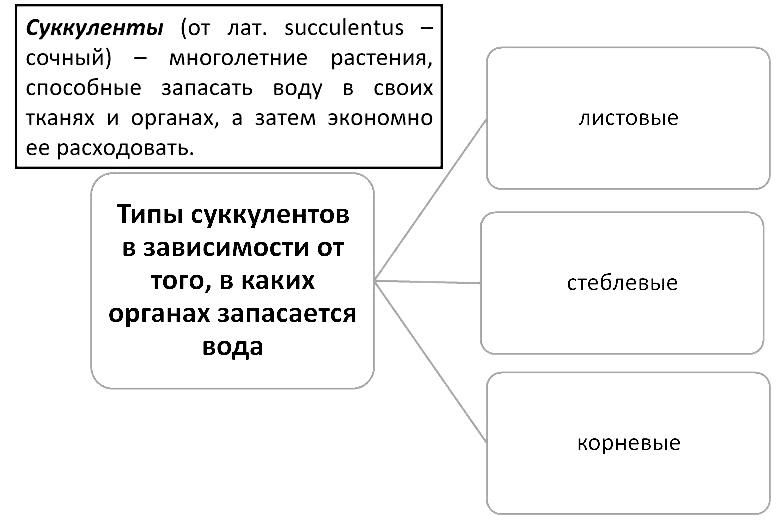

пей, саванн, сухих субтропиков, песчаных дюн и сухих, сильно нагреваемых склонов, способные накапливать влагу в мясистых листьях и стеблях — суккуленты (алоэ, кактусы и др.), а также склерофиты — обладающие большой всасывающей силой корней и способные снижать транспирацию растения с узкими мелкими листьями (полынь холодная, эдельвейс эдельвейсовидный, ковыли, типчак и др.).

Структурные и физиологические особенности гигрофитов призваны постоянно удалять избыточную влагу. Это осуществляется интенсивной транспирацией, которая мало отличается от физического испарения. Избыточная влага удаляется также путем гуттации — выделения воды через специальные выделительные клетки, расположенные по краю листа. Избыточная влага затрудняет аэрацию, а следовательно, дыхание

и всасывающую деятельность корней, поэтому удаление излишков влаги представляет собой борьбу растений за доступ к воздуху.

Структурные и физиологические особенности ксерофитов нацелены на преодоление постоянного или временного недостатка влаги в почве или воздухе. Решение данной проблемы осуществляется тремя способами: 1) эффективным добыванием (всасыванием) воды; 2) экономным ее расходованием; 3) способностью переносить большие потери воды.

Интенсивное добывание воды из почвы достигается ксерофитами благодаря хорошо развитой корневой системе. По общей массе корневые системы ксерофитов примерно в 10, а иногда в 300—400 раз, превышают надземные части. Длина корней может достигать 10—15 м, а у саксаула черного — 30—40 м, что позволяет растениям использовать влагу глубоких почвенных горизонтов, а в отдельных случаях — и грунтовых вод. Встречаются и поверхностные, хорошо развитые корневые системы, при-

способленные к поглощению скудных атмосферных осадков, орошающих лишь верхние горизонты почвы.

Экономное расходование влаги ксерофитами обеспечивается тем, что листья у них мелкие, узкие, жесткие, с толстой кутикулой, многослойным толстостенным эпидермисом и большим количеством механических тканей, поэтому даже при большой потере воды листья не теряют упругости и тургора. Клетки листа мелкие, плотно упакованные, благодаря чему сильно сокращается внутренняя испаряющая поверхность.

Кроме того, у ксерофитов повышенное осмотическое давление клеточного сока, благодаря чему они могут всасывать воду даже при больших водоотнимающих силах почвы.

К физиологическим адаптациям относится и высокая водоудерживающая способность клеток и тканей, обусловленная большой вязкостью и эластичностью цитоплазмы, значительной долей связанной воды в общем водном запасе и т. д. Это позволяет ксерофитам переносить глубокое обезвоживание тканей (до 75 % всего водного запаса) без потери жизнеспособности. Кроме того, одной из биохимических основ засухо устойчивости растений является сохранение активности ферментов при глубоком обезвоживании.

Мезофиты занимают промежуточное положение между гигрофитами и ксерофитами. Они распространены в умеренно влажных зонах с умеренно теплым режимом и достаточно хорошей обеспеченностью минеральным питанием. К мезофитам относятся растения лугов, травянистого покрова лесов, лиственные деревья и кустарники из областей умеренно влажного климата, а также большинство культурных растений и сорняки. Для мезофитов характерна высокая экологическая пластичность, позволяющая им адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды. Специфичные пути регуляции водообмена позволили растениям занять самые различные по экологическим условиям участки суши.

Многообразие способов приспособления лежит, таким образом, в основе распространения растений на Земле, где дефицит влаги является одной из главных проблем экологической адаптации.

12. Адаптации животных к водному режиму.

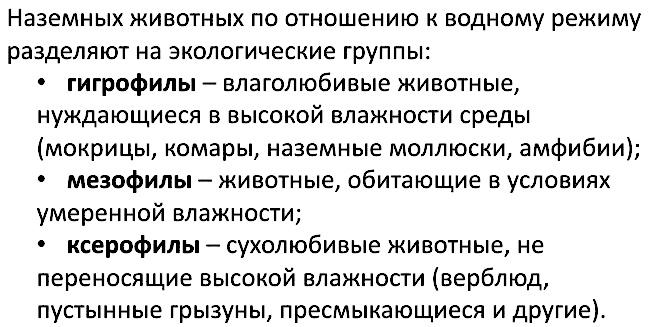

По отношению к воде среди животных вы-

деляют следующие экологические группы: гигрофилы (влаголюбивые) (мокрицы, ногохвостки, наземные планарии, комары, наземные моллюски и амфибии); ксерофилы (сухолюбивые) (верблюды, пустынные грызуны, пресмыкающиеся), а также промежуточную группу — мезофилы (многие насекомые, птицы, млекопитающие).

Способы регуляции водного баланса у животных разнообразнее, чем у растений. Их можно разделить на поведенческие, морфологические и физиологические.

Поведенческие приспособления включают поиск водоемов, выбор мест обитания, рытье нор и т. д. В норах влажность воздуха приближается к 100 %, что снижает испарение через покровы, экономит влагу в организме.

К морфологическим способам поддержания нормального водного баланса относятся образования, способствующие задержанию воды в теле: раковины наземных моллюсков, отсутствие кожных желез и ороговение покровов пресмыкающихся, хитинизированная кутикула насекомых и др.

Физиологические приспособления регуляции водного обмена можно разделить на три группы: 1) способность ряда видов к образованию метаболической воды и довольствованию влагой, поступающей с пищей (многие насекомые, мелкие пустынные грызуны); 2) способность к экономии влаги в пищеварительном тракте за счет всасывания воды стенками кишечника, а также образования высококонцентрированной мочи

(овцы, тушканчики); 3) в наиболее экстремальных случаях дефицита влаги — прекращение терморегуляторной отдачи влаги (влагоотдачи), как это происходит у верблюдов, не имеющих доступа к воде. В такой ситуации отключается потоотделение и резко сокращается испарение с дыхательных путей.

Источник

Влажность как экологический фактор.

Просмотр содержимого документа

«Влажность как экологический фактор.»

Тема урока: влажность как экологический фактор.

Цель: выяснить роль влажности как экологического фактора в жизни организмов, сформировать представления о ксерофитах, мезофитах, гигрофитах.

— выяснить роль влажности в жизни организмов;

— сформировать представления о различных экологических группах растений по отношению к влаге;

— изучить адаптации растений и животных по отношению к влаге.

— развитие умений устанавливать причинно-следственные связи;

— способствовать формированию умений выделять главное, обобщать знания, полученные из разных источников и правильно формулировать свои мысли в процессе обобщения изученного.

-сформированные чувства бережного и ответственного отношения к природе.

Тип урока: изучение нового материала с первичным закреплением полученных знаний.

Вид урока: комбинированный.

Методы: словесные (рассказ, беседа, работа с книгой).

Материалы и оборудование: учебное пособие по биологии 11 класс, таблицы и схемы.

I. Организационный момент;

II. Актуализация знаний;

III. Изучение нового материала;

IV. Закрепление материала;

V. Домашнее задание;

Приветствие, проверка отсутствующих. Объявление учащимся темы и цели урока.

Опрос домашнего задания у учащихся около доски.

Изучение нового материала.

Роль влажности как экологического фактора для наземных организмов обусловлена тем, что осадки (а соответственно влажность воздуха и почвы) распределяются на земной поверхности в течение года очень неравномерно. Так как большинство наземных животных и растений влаголюбивы, то недостаток влажности часто оказывается причиной, ограничивающей их жизнедеятельность и распространение.

У организмов в процессе эволюции сформировались различные приспособления к добыванию и экономному расходованию влаги (вспомните растения и животных пустыни и полупустыни, засушливых степей), к переживанию засушливого времени года в состоянии покоя и др. Так, многолетние растения пустыни имеют сильно развитые корни, иногда очень длинные (например, у верблюжьей колючки до 16 м), достигающие влажного слоя, или чрезвычайно разветвленные.

Большинство животных пустыни может обходиться без воды; источником влаги для грызунов, пресмыкающихся, насекомых и других мелких животных служит пища. У некоторых животных вода образуется в организме в результате окислительных реакций. Поэтому характерные для многих обитателей пустыни обильные жировые отложения служат своеобразным резервом воды в организме, например горб у верблюда, подкожные отложения жира у грызунов. Защитой от испарения воды у животных служит малая проницаемость наружных покровов тела.

Иной тип приспособления к недостатку влаги наблюдается у многих растений и животных, обитающих в условиях периодической сухости. У них возникает состояние покоя, которое характеризуется остановкой роста и развития, резко сниженным обменом. Некоторые грызуны и черепахи с наступлением жаркого и сухого периода в пустыне, когда выгорает растительность, впадают в летнюю спячку.

Состояние летнего покоя у многолетних растений часто сопровождается сбрасыванием листьев или полным отмиранием наземных частей, что имеет место у многих растений пустынь.

Является универсальным растворителем для гидрофильных веществ, поэтому участвует в обмене веществ как среда для биохимических реакций в клетке

Непосредственно участвует в некоторых биохимических реакциях как субстрат (гидролиз, фотосинтез)

Роль воды в жизни живых организмов

Обуславливает тургор клеток, а у некоторых животных (круглые и кольчатые черви) служат гидростатическим скелетом

Выполняет транспортную функцию (передвижение веществ) в организме

Благодаря высокой удельной теплоемкости, теплопроводности и теплоте парообразования, обеспечивает поддержание теплового баланса в организме и предотвращает его перегрев

Служит средой обитания для водных организмов

Особенности строения гигрофитов:

тонкие листовые пластинки с постоянно открытыми устьицами, есть специфические «водяные устьица», через которые выделяется вода в капельно-жидком состоянии;

слабо механическая ткань, кутикула и эпидермис (возможна кутикулярная транспирация);

в мезофилле листьев имеются крупные межклетники, у некоторых видов в корнях и стеблях наличие аэренхимы – ткани, запасающей воздух в межклетниках;

слабо развита корневая система (корни тонкие, часто без корневых волосков).

Особенности строения ксерофитов:

способны длительно выдерживать недостаточное увлажнение;

ограничивают затраты воды на транспирацию;

активно добывают воду при ее недостатке в почве;

запасают воду в тканях и органах на время засухи.

Сохраняют влагу в утолщённом, часто ребристом, стебле. Листья, как правило, мелкие или редуцировались в колючки. К стеблевым суккулентам относится большинство кактусов, многие виды молочая.

Сохраняют влагу в толстых листьях. К листовым суккулентам относятся представители родов алоэ, литопс, хавортия, эчеверия.

Главный корень сильно утолщен и переходит в утолщенный побег, который большей частью несет тонкие суккулентные ветви. В культуре корневые суккуленты обычно выращивают так, чтобы это утолщение находилось на поверхности земли.

Склерофиты (от др. греч. (skleros) — жёсткий и (phyton) — растение) — засухоустойчивые растения(ксерофиты), обладающие жёсткими побегами; склерофиты хорошо приспособлены для обитания в засушливых условиях за счёт сильного развития механических тканей листа. Характеризуются жёсткими листьями с толстой, препятствующей испарению кутикулой.

Мезофиты — наземные растения, которые приспособлены к обитанию в среде с более или менее достаточным, но не избыточным увлажнением почвы. Занимают промежуточное положение между гигрофитами и ксерофитами. Образцом среды обитания мезофитов может служить сельский луг в умеренной климатической зоне (примеры растений — разнообразные виды из родов полевица, тимофеевка, ромашка, клевер, золотарник и др.). Помимо луговых трав, в умеренном поясе к мезофитам относятся большинство лесных трав (ландыш, медуница и др.) и листопадные деревья и кустарники (например, бук, сирень, лещина).

Типы адаптации животных в зависимости от водного режима:

Ребята, а какие морфологические адаптации животных вы знаете?

К морфологическим адаптациям относятся приспособления, задерживающие воду в теле животных. Насекомые, паукообразные имеют многослойную хитинизированную кутикулу. У рептилий есть роговой покров тела (роговые чешуи и пластинки). У наземных моллюсков есть раковина. У птиц тело покрыто перьями. У млекопитающих тело покрыто шерстью.

Какие вы знаете физиологические адаптации животных?

К физиологическим адаптациям относятся особенности процессов жизнедеятельности, выполняющие дефицит влаги в организме.

Котята пьют воду, амфибии поглощают воду кожными покровами, грызуны в пустыне добывают воду, поедая растения с сочными побегами.

Физиологические адаптации животных

Некоторые животные могут получать воду за счет окисления жиров. Поэтому обильные отложения жира (горб верблюда) служат своеобразными резервуарами химически связанной воды.

Ребята, какие поведенческие адаптации животных по отношению к влаге вы знаете?

Животные активны в поисках воды. Способность совершать далекие миграции к водопою характерна для антилоп, сайгаков, куланов. Некоторые животные в сухой период переходят на ночной образ жизни или впадают в летнюю спячку (суслики, сурки, черепахи).

IV.Закрепление материала в форме игры «Кот в мешке»

Игра носит групповой характер и проходит в быстром темпе. Для её организации обучающиеся объединяются в 3 команды. Игроки различных команд по очереди отвечают на вопросы, после ответа учитель говорит правильный ответ в устной форме. Выбор вопроса предоставляется участникам команд. Участникам каждой команды предстоит ответить на 5 вопросов.

Вопрос 1. Какие лучи согревают живые организмы? (Согревают организмы инфракрасные лучи.)

Вопрос 2. На какие группы делят экологические факторы? (Факторы делят на: абиотические, биотические, антропогенные.)

Вопрос 3. К какой экологической группе по отношению к свету следует отнести ель? (Ель – теневыносливое растение.)

Вопрос 4. Каково значение видимого света? (Он необходим для фотосинтеза растений и ориентации на местности животных.)

Вопрос 5. Чем холоднокровные животные отличаются от теплокровных?

(Температура тела холоднокровных животных, в отличие от теплокровных, зависит от температуры окружающей среды.)

Вопрос 6. Когда температура тела воробья выше: зимой или летом? (Температура тела воробья одинакова по сезонам года, поскольку он является теплокровным животным).

Вопрос 7. Какой экологический фактор вызывает образование в коже витамина D? Дайте развёрнутый ответ. (Витамин D образуется под действием длинноволновых ультрафиолетовых лучей Солнца.)

Вопрос 8. Укажите приспособление верблюжьей колючки к недостатку влаги. (У верблюжьей колючки очень длинные корни, распространяющиеся на глубину до 15 метров.)

Вопрос 9. Как грызуны в пустыне приспосабливаются к недостатку влаги? (Пустынные грызуны получают влагу вместе с пищей и в засушливый период впадают в спячку.)

Вопрос 10. Почему верблюд может долгое время обходиться без воды? (Жир, накапливающийся у верблюда в 1-2 горбах, служит источником воды.)

Вопрос 11. Перечислите известные вам абиотические факторы. (Свет, температура, влажность, атмосферное давление, ветер, рельеф, содержание газов и минеральных веществ, радиационный фон).

Вопрос 12. Почему данное изображение считают «экологическим?» (На фотографии два организма: шмель и клевер вступают во взаимовыгодные отношения, а взаимоотношения – предмет изучения экологии.)

Вопрос 13. Чем тенелюбивые растения отличаются от теневыносливых? (Тенелюбивые растения, в отличие от теневыносливых, вообще не выносят сильного освещения.)

Вопрос 14. К какой экологической группе по отношению к свету относятся растения открытых пространств: полей, лугов? (Растения открытых пространств относятся к группе светолюбивых растений.)

Вопрос 15. Какой экологический фактор возник с появлением человечества? (С появлением человечества возник антропогенный фактор).

Источник