Экологическое значение гранулометрического состава почвы

Гранулометрический состав — важнейшая характеристика почвы. От нее зависят очень многие свойства почвы и ее плодородие. Гранулометрический состав оказывает существенное влияние на водно-физические, физико-механические, воздушные, тепловые свойства, окислительно-восстановительные условия, поглотительную способность, накопление в почве гумуса, зольных элементов и азота.

Гранулометрический состав играет существенную роль при регулировании водного режима почв и проведении оросительных и осушительных мелиораций. Велико его влияние на скорость просыхания почв, он определяет различное сопротивление почв воздействию почвообрабатывающих орудий в связи с неодинаковой липкостью и плотностью песчанных и глинистых почв.

Песчаные и супесчаные почвы легко поддаются обработке и называются легкими, а тяжелосуглинистые и глинистые почвы — тяжелыми.

Существенную роль играет гранулометрический состав в тепловых свойствах почв: легкие почвы относятся к более «теплым», т. е. быстрее оттаивают и прогреваются. Тяжелые почвы считаются «холодными».

Это имеет большое значение на северной границе распространения земледелия. Гранулометрический состав почв часто определяет ландшафтный облик громадных территорий в различных природных зонах земли: глинистые такыры и песчаные барханы в пустынях, сосновые боры на песках таежного нояса и т. д.

Высокая значимость гранулометрического состава в почвообразовании и в плодородии почв определяет постоянное внимание к его изучению как ученых, так и практиков сельского хозяйства. Это важнейшее условие среды обитания растений. Его экологическая значимость прежде всего определяется тем, что с гранулометрическим со ставом связаны богатство или бедность почв. Обычно чем легче гранулометрический состав, тем меньше в почвах гумуса и элементов питания растений. По мере возрастания количества илистых частиц увеличивается и потенциальное плодородие. Однако потенциальное плодородие зависит не только от богатства почвы, но и от ее физического состояния. Так, очень тяжелые глинистые почвы хотя и могут содержать много гумуса и элементов питания, но снижают свое плодородие из-за ухудшения физических свойств. Это характерно для слитых почв черноземной полосы и долин рек, серых и бурых лесных почв, каштановых почв сухих степей. Негативное влияние высокого содержания глинистых частиц в почвах может быть компенсировано их хорошей оструктуренностью. Такие свойства типичны для черноземов, имеющих хорошую структуру при глинистом составе, для сероземов, обладающих карбонатной микроагрегатностью, для красных и желтых аллитных почв с железистой псевдопесчаной агрегатностыо.

Не все растения одинаково реагируют на гранулометрический состав почв. Несмотря на большую экологическую приспособленность к почвам различного гранулометрического состава, есть определенный оптимум для каждой группы культур, и это необходимо учитывать при разработке мероприятий по рациональному использованию земель. Например, черешня и картофель неплохо плодоносят на тяжелосуглинистых черноземах. Однако наибольшая урожайность, лучшее развитие наблюдается на супесчаных и легкосуглинистых почвах. Есть целая группа растений-псаммофитов, предпочитающих песчаные местообитания: житняк сибирский, кумарчик песчаный, саксаул, овес песчаный, сосна и др. Многие растения, такие как кукуруза, слива, вишня, ель, дуб и другие, не выносят песчаных почв

Особенно важно учитывать гранулометрический состав почв при выборе участков под многолетние насаждения, так как ошибки, допущенные при закладке садов и виноградников, обнаруживаются слишком поздно и чреваты значительными затратами труда и средств

Структура почв

Структура почвы — взаимное расположение структурных отдельностей (агрегатов) определенной формы и размеров.

Выделяются три группы структурных отдельностей в почвах

— микроагрегаты 10 мм.

Агрегаты состоят из соединенных между собой частиц (механических элементов). Они удерживаются в сцепленном виде в результате коагуляции коллоидов, склеивания, слипания под действием сил Ван- дер-Ваальса, остаточных валентностей и водородных связей, адсорбционных и капиллярных явлений в жидкой фазе, а также с помощью корневых тяжей, гифов грибов и слизи микроорганизмов.

Различают три основных типа структуры:

1. кубовидный (равномерное развитие структуры по трем взаимно перпендикулярным осям)

2. призмовидный (развитие структуры главным образом по вертикальной оси

3. плитовидный (развитие структуры по горизонтальным осям).

Каждый тип в зависимости от характера ребер, граней подразделяется на роды, а в зависимости от размера — на виды.

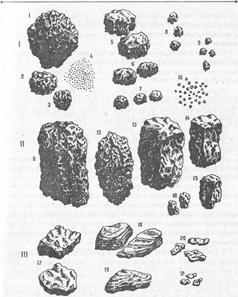

Рис. Виды структурных отдельностей почв (по С.А. Захарову)

I тип: 1) крупнокомковатая, 2) среднекомковатая, 3) мелкокомковатая, 4) пылеватая, 5) крупноореховатая, 6) ореховатая, 7) мелкоореховатая, 8) крупнозернистая, 9) зернистая, 10) порожистая. II тип: 11) столбчатая, 12) столбовидная, 13) крупнопризматическая, 14) призматическая, 15) мелкопризматическая, 16) тонкопризматическая. Ш тип: 17) сланцевая, 18) пластинчатая, 19) листовая, 20) грубочешуйчатая, 21) мелкочешуйчатая.

Таблица Классификация структурных отдельностей почв (по С.А. Захарову)

Почва может быть структурной и бесструктурной.

При структурном состоянии масса почвы разделена на отдельности той или иной формы и размеров.

Бесструктурное состояние имеют почвы, в которых механические элементы либо не соединены между собой в более крупные агрегаты (рыхлый песок), либо залегают сплошной сцементированной массой.

В песчаных и супесчаных почвах механические элементы обычно находятся в раздельно-частичном состоянии. Суглинистые и глинистые почвы могут быть структурными и бесструктурными.

Каждому типу почв и отдельным генетическим горизонтам

свойственны определенные типы почвенных структур. В полевых условиях рекомендуется на лицевой стенке разреза вырезать небольшой образец грунта и подбросить его несколько раз на ладони или лопате. При этой операции образец распадается на структурные отдельности, их внимательно рассматривают, определяют степень однородности, размер, форму и характер поверхности. Данные наблюдений заносятся в полевой дневник.

Если структура неоднородна, то для ее характеристики используется двойное название (например, пылевато-комковатая или ореховато-глыбистая), последним термином подчеркивается преобладающий вид почвенной структуры. В качестве дополнительной характеристики структуры может быть отмечена ее прочность и устойчивость к разрушению при увлажнении. Почвы, обладающие водопрочной структурой считаются наиболее ценными в агрономическом плане.

Существуют агрономическое (агрофизическое) и морфологическое (морфолого-генетическое) понимание структуры. В агрономическом смысле почва считается структурной, если в ее составе преобладают агрономически ценные мезоагрегаты, т. е. отдельности размером от 25 до 7 (10) мм. Иные почвы считаются бесструктурными.

Для определения агрономической ценности структуры почвы используют коэффициент структурности почвы К:

где а — количество мезоагрегатов; b — сумма макро- и микроагрегатов в почве.

Таким образом, с агрономической точки зрения структурной считается почва, в которой комковато-зернистые водопрочные агрегаты размером от 0,25 до 7(10) мм (т. е. мезоагрегаты) составляют более 55%.

Сложение почвы

Сложение почвы — взаимное расположение в пространстве и соотношение механических элементов, структурных отдельностей и связанных с ними пор в почве. Это внешнее выражение плотности и пористости почвы. Сложение почвы зависит от ее структуры, гранулометрического и химического состава и от влажности почвенных горизонтов.

По плотностив сухом состоянии сложение бывает слитое, плотное, рыхлое и рассыпчатое.

Слитое (очень плотное) сложение — лопата или нож при силь ном ударе входят в почву на незначительную глубину, не более 1 см; характерно для слитых черноземов, иллювиальных горизонтов солонцов.

Плотное сложение— лопата или нож при большом усилии входят в почву на глубину 4-5 см, и почва с трудом разламывается руками; типично для иллювиальных горизонтов суглинистых и глинистых почв.

Рыхлое сложение — лопата или нож легко входят в почву, почва легко разламывается руками, почва хорошо оструктурена, но структурные агрегаты слабо сцементированы между собой; наблюдается в хорошо оструктуренных гумусовых горизонтах.

Рассыпчатое сложение— почва обладает сыпучестью, отдельные частицы не сцементированы между собой; характерно для пахотных горизонтов супесчаных и песчаных почв.

Пористость почвы характеризуется формой и размерами пор внутри структурных отдельностей или между ними. По пористостиразличают следующие типы сложения почв:

1. По расположению пор внутри структурных отдельностей:

— тонкопористое — почвенная масса пронизана порами диаметром менее 1 мм;

— пористое — почвенная масса пронизана порами в 1-3 мм;

— губчатое— в почве много пустот от 3 до 5 мм;

— ноздреватое(или дырчатое)— почвенная масса содержит полости от 5 до 10 мм;

— ячеистое— пустоты крупнее 10 мм;

— трубчатое— почва пронизана каналами, прорытыми крупными землероями.

2. По расположению пор между структурными отдельностями в сухом состоянии:

— топкотрещиноватое— полости шириной менее 3 мм;

— трещиноватое— полости размером 3-10 мм;

— щелеватое — полости шириной более 10 мм.

Сложение имеет большое практическое значение, так как оно характеризует почву с точки зрения трудности ее обработки. Давно установлено, что глинистые и тяжелосуглинистые (тяжелые) почвы требуют значительно больше усилий при обработке, чем среднесуглинистые и песчаные (легкие). Также от сложения зависят воднофизические свойства почвы, легкость проникновения воды и корней растений в почву.

Новообразования

Новообразования— скопления веществ различной формы и химического состава, которые образуются и откладываются в горизонтах почвы в результате почвообразовательных процессов. По происхождению различают новообразования

Новообразования химического происхождения делят

— по химическому составу.

По форме химические новообразования разделяют на следующие группы:

1) выцветы и налеты — химические вещества, которые выступают на поверхности почвы или на стенке разреза в виде тончайшей пленочки (например, растворимые соли);

2) корочки, примазки, потеки— вещества, которые, выступая на поверхности почвы или цо стенкам трещин, образуют слой небольшой толщины;

3) прожилки и трубочки— вещества, заполняющие ходы червей или корней, поры и трещины почвы;

4) конкреции и стяжения — скопления различных веществ более или менее округлой формы;

5) прослойки— вещества, накапливающиеся в больших количествах, пропитывая отдельные слои почвы.

По составу химические новообразования подразделяют на следующие группы.

— Скопления легкорастворимых солей(NaCl, СаС12, MgCl2, Na2S04 и т. п.). Белого цвета. Встречаются в засоленных почвах и породах, чаще в условиях сухой полупустынной и пустынной степи. Наиболее характерные формы скопления — налеты и выцветы, корочки и примазки, крупинки и отдельные кристаллы солей.

— Скопления гипса(CaSO4). Белого цвета. Отмечаются в тех же почвах, что и легкорастворимые соли в форме выцветов, налетов, прожилок. А также в глубоких горизонтах черноземов южных и каштановых почв в виде особых сростков, называемых «земляными сердцами», которые чаще всего располагаются в подпочвенных горизонтах в лессовидных породах.

— Скопления карбоната кальция(СаС03). Белого и грязно-белого цвета. Залегают в форме карбонатной плесени, карбонатных трубочек, «белоглазки» и др. Новообразования углекислой извести встречаются в почвах почти всех зон, но наиболее типичные формы образуются в черноземах и каштановых почвах, где повсеместно можно встретить в горизонте С «белоглазку» — бесформенные белые плотные пятна извести величиной 1—2 см.

— Скопления окислов и гидратов окислов железа, марганца и фосфорной кислоты.Красно-бурые, ржаво-охристые, розовые, желтые и др. Образуют налеты, пленки, выцветы, примазки, пятна, трубочки, конкреции и т. д. Эти образования наиболее характерны для почв дерново-подзолистой зоны и влажных субтропиков, а в условиях избыточного увлажнения нередко встречаются и в почвах других зон.

— Закисные соединения железа.Встречаются в виде сизоватых или сизовато-серых пленок, пятен, корочек Они образуются в условиях избыточного увлажнения почв при анаэробных процессах, поэтому встречаются главным образом в болотных и заболоченных почвах.

— Скопления кремнекислоты.Встречаются в виде кремнеземистой присыпки (белесый налет), прожилок и пятен (скопления кремнезема округлой формы). Эти образования характерны главным образом для почв подзолистого типа почвообразования и солодей.

— Выделения и скопления органических веществ.Черного или тесно-серого цвета. Образуют гумусовые потеки и корочки, которые покрывают поверхность структурных отдельностей и стенки трещин, или гумусовые пятна, карманы, языки, связанные с проникновением перегнойных веществ по трещинам в нижележащие горизонты.

Новообразованиям биологического происхожденияделят по происхождению на следующие группы:

1) червороины (червоточины) — извилистые ходы и канальцы червей;

2) капролиты — зернистые клубочки экскрементов червей, представляющие собой кусочки земли, прошедшие через пищеварительный аппарат червей и пропитанные их выделениями;

3) кротовины— пустые или заполненные ходы роющих животных (сусликов, сурков, кротов и др.);

4) корневины — полости, образующиеся после перегнйвания крупных корней расте ний;

5) дендриты«узоры» от перегнивания мелких корешков на поверхности структурных отдельностей.

Перечисленные новообразования химического и биологического происхождения дают возможность судить о генезисе и плодородии почв.

Включения

Включения — присутствующие в почве тела органического и неорганического происхождения, образование которых не связано с почвообразовательным процессом.

По происхождению включения можно разделить на четыре группы.

— Литоморфы— обломки почвообразующей породы, рассеянные и почве (камни, валуны, галька).

— Криоморфы— различные формы льда, связанные с сезонной или вечной мерзлотой (конкреции, линзы, прожилки).

— Биоморфы—включения, образование которых связано с деятельностью живых организмов: 1) остатки корней, стеблей, стволов растений; 2) кости животных; 3) раковины моллюсков; 4) окаменелости — окремнелые, обызвесткованные, загипсованные или оже- лезненные остатки растений.

— Антропоморфы— предметы, связанные с деятельность человека (фрагменты кирпича, стекла, металлические предметы, черепки и т. п.). К последним относятся археологические находки, позволяющие судить о возрасте почв.

Дата добавления: 2015-11-20 ; просмотров: 3242 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник