Экологические проблемы лесных почв

1. Экологические проблемы лесного покрова Земли, почв. 3

Список литературы.. 11

1. Экологические проблемы лесного покрова Земли, почв

Главный фундамент жизни — почвы повсюду на Земле деградируют. В то время как Земля накапливает один сантиметр чернозёма за 300 лет, ныне один сантиметр почвы погибает за три года.

Нарушение почвенных процессов в результате неправильной эксплуатации почвенного покрова приводит к усиленной эрозии почв. Различают несколько типов эрозии почвы: ветровую (дефляция), водную, техническую и ирригационную (разновидность водной). Самая распространенная и наиболее опасная, наносящая наибольший ущерб фондам почв, — водная эрозия. Она выражается в разрушении почвы, смыве ее талыми, дождевыми и ливневыми водами. Обычно водная эрозия возникает на наклонных поверхностях. Во время весеннего снеготаяния размыв почвы наблюдается при незначительной крутизне – 1-2°. Чем круче склон, тем интенсивнее эрозия[1].

Почвенная эрозия — сугубо местное явление — ныне приобрела всеобщий характер. В США, например, около 44% обрабатываемых земель подвержено эрозии. В России исчезли уникальные богатые чернозёмы с содержанием гумуса в 14-16%, которые называли цитаделью русского земледелия. В России площади самых плодородных земель с содержанием гумуса 10-13% сократились почти в 5 раз.

Почвенная эрозия особенно велика в самых больших и густонаселённых странах. Река Хуанхэ в Китае ежегодно сносит в Мировой океан около 2 млрд. и почвы. Почвенная эрозия не только уменьшает плодородие и снижает урожайность. В результате почвенной эрозии гораздо быстрее, чем обычно предусматривается в проектах, заиливаются искусственно сооружаемые водные резервуары, сокращаются возможность орошения получения электроэнергии от гидроэлектростанций.

Особенно тяжёлая ситуация возникает, когда сносится не только почвенный слой, но и материнская порода, на которой он развивается. Тогда наступает порог необратимого разрушения, возникает антропогенная пустыня. Поразительную картину представляет собой плато Шиллонг в районе Черапунджи, расположенном на северо-востоке Индии. Это самое влажное место мира, где в среднем за год выпадает больше 12 м осадков. Но в сухой сезон, когда прекращаются муссонные ливни (в октябре – мае), район Черапунджи напоминает полупустыню. Почвы на склонах плато практически смыты, обнажились бесплодные песчаники.

Серьезную проблему для современного земледелия представляет засоление почв. В естественных условиях засоление почв происходит через грунтовые воды, насыщенные солями. Наибольшую опасность в земледелии представляет вторичное засоление орошаемых почв. Основная причина вторичного засоления почвы – низкий коэффициент полезного действия оросительных систем[2].

Один из самых глобальных и быстротечных процессов современности — расширение опустынивания, падение и, в самых крайних случаях, полное уничтожение биологического потенциала Земли, что приводит к условиям, аналогичным условиям естественной пустыни.

Естественные пустыни и полупустыни занимают более 1/3 земной поверхности. На этих землях проживает около 15% населения мира. Пустыни — это территории с крайне засушливым континентальным климатом, обычно получающие в среднем всего 150-175 мм осадков за год. Испарение с них гораздо выше, чем их увлажнение. Наиболее обширные массивы пустынь располагаются по обе стороны от экватора, между 15 и 45 0 северной широты, а в Средней Азии и Казахстане пустыни достигают 50 0 северной широты. Пустыни — естественные образования, играющие определённую роль в общей экологической сбалансированности ландшафтов планеты. В результате деятельности человека к последней четверти XX в. появилось ещё свыше 9 млн. км 2 пустынь, и сего они охватили уже 43% общей площади суши[3].

В 90-х гг. опустынивание стало угрожать 3,6 млн. га засушливых земель. Это составляет 70% потенциально продуктивных засушливых земель, или общей площади поверхности суши, причём эти данные не включают площадь естественных пустынь. Около 1/6 населения мира страдает от этого процесса. Опустынивание может происходить в разных климатических условиях, но особенно бурно оно протекает в жарких, засушливых районах. В Африке находится почти треть всех аридных областей мира; они широко распространены также в Азии, Латинской Америке и в Австралии. Опустыниванию подвергаются в среднем за год 6 млн. га обрабатываемых земель, которые полностью разрушаются, и свыше 20 млн. га снижают свою продуктивность. Такова скорость приближения к порогу необратимого разрушения.

Как считают эксперты ООН, современные потери продуктивных земель приведут к тому, что к середине XXI века мир может лишиться почти 1/3 своих пахотных земель. Такая потеря в период беспрецедентного роста населения и увеличения потребности в продовольствии может стать поистине гибельной.

Опустынивание — это процесс деградации всех природных систем жизнеобеспечения: чтобы выжить, местное население должно или получить помощь со стороны, или уйти в поисках земель, пригодных для жизни. В мире всё больше людей становится экологическими беженцами.

Процесс опустынивания обычно вызывается совокупным действием природы и человека. Особенно губительно это действие в аридных районах со свойственными им хрупкими, легко разрушающимися экосистемами. Уничтожение скудной растительности из-за чрезмерного выпаса скота, вырубки деревьев и кустарников, распашка земель, малопригодных для земледелия, и другие виды хозяйственной деятельности, нарушающей хрупкое равновесие в природе, многократно усиливают действие ветровой эрозии, иссушение верхних слоёв почвы. Резко нарушается водный баланс, снижается уровень грунтовых вод, колодцы пересыхают. Разрушается структура почв, усиливается их насыщение минеральными солями. Вследствие избыточной хозяйственной нагрузки сложно организованные бассейново-речные системы превращаются в примитивно организованные пустынные ландшафты[4].

Опустынивание и опустошение могут возникнуть в любых климатических условиях как результат разрушения природной системы. Но в аридных областях “двигателем” опустынивания становится ещё и засуха. Опустынивание, развивающееся в результате неумелой и неумеренной хозяйственной деятельности, не раз разрушало целые цивилизации. В школах всего мира на уроках истории детям объясняют, что людям надо знать её для того, чтобы извлекать уроки на будущее. Извлекло ли человечество уроки из истории гибели прошлых цивилизаций, засыпанных песком? Основное отличие опыта истории от сегодняшнего дня состоит в темпах и масштабах. Чрезмерно активная хозяйственная деятельность, давление которой накапливалось столетиями и даже тысячелетиями, ныне оказалась спрессованной в десятилетия. Если раньше погибали отдельные цивилизации, погребённые песками, то теперь процесс опустынивания, зарождаясь в различных местах и имея разное регионально проявление, принял глобальные масштабы. Накопление в атмосфере углекислого газа, усиление запылённости и задымлённости атмосферы ускоряют аридизацию суши. Этот процесс охватывает не только аридные области.

Расширяющаяся площадь пустынь способствует возникновению сухих климатических условий, которые, вероятно, в большой мере влияют на учащение многолетних засух. Порочный круг замыкается.

Судьба лесов и история человечеств на всех континентах были между собой теснейшим образом взаимосвязаны. Леса служили основным источником продовольствия для первобытных общин, живших охотой и собирательством. Они являлись источником топлива и строительных материалов для сооружения жилищ. Леса служили убежищем для людей и в большой мере — основой их экономической деятельности. Жизнь лесов и жизнь людей, связи между ними нашли отражение в культуре, мифологии, религии большинства народов мира. Около 10 тыс. лет назад, до зарождения сельскохозяйственной деятельности, густые леса и другие покрытые лесом пространства занимали более 6 млрд. га поверхности суши. К концу XX столетия их площадь сократилась почти на 1/3 и ныне они занимают лишь немногим более 4 млрд. га. Во Франции, например, где леса изначально покрывали около 80% территории, к концу XX в. их площадь сократилась до 14%; в США, где лесами в начале XVII в. было покрыто почти 400 млн. га, уже к 1920 году этот лесной покров был на 2/3 уничтожен[5].

Все рассмотренные аспекты не лучшим образом влияют не только на наше общее благосостояние, но, главным образом, на благосостояние наших детей и вообще потомков. Поэтому мы должны обеспечить им славное и безоблачное будущее: разрабатывать и внедрять проекты по ограничению и искоренению вообще таких нежелательных процессов.

Задача

На берегу озера площадью 5 км 2 и средней глубиной 2 м расположено промышленное предприятие, использующее воду озера для технических нужд и затем сбрасывающее загрязненную воду в озеро.

Рассчитать каким будет загрязнение озера через 1 месяц, 1 год.

Сделать выводы о промышленном загрязнении водоемов и дать рекомендации по сохранению озера.

Исходные данные приведены в табл.1

Таблица 1 – Исходные данные

Объем сброса сточной воды в ед. времени (л/с)

Фактическое содержание вредных примесей в сточной воде (мг/л)

Источник

Экологические проблемы почвы

На протяжении нескольких предыдущих тысячелетий человеческая деятельность наносила небольшой ущерб экологии, но после технических революций равновесие между человеком и природой было нарушено, поскольку с тех пор природные ресурсы стали интенсивно использоваться. Истощению подверглись и почвы в результате сельскохозяйственной деятельности.

Деградация земли

Регулярное земледелие, выращивание сельскохозяйственных культур приводит к деградации земли. Плодородная почва превращается в пустыню, что приводит к гибели и человеческих цивилизаций. Истощение грунта происходит постепенно и к нему приводят следующие действия:

- обильное орошение способствует засолению почвы;

- утрата органических веществ из-за недостаточного количества удобрений;

- чрезмерное использование пестицидов и агрохимикатов;

- нерациональное использование посевных площадей;

- бессистемный выпас скота;

- ветровая и водная эрозия из-за вырубки лесов.

Почва формируется длительное время и восстанавливается очень медленно. В местах, где пасется скот, растения выедаются и гибнут, а дождевая вода размывает грунт. В результате этого могут образоваться глубокие ямы и овраги. Чтобы замедлить и прекратить данный процесс, нужно переселить людей и животных в другие районы и садить лес.

Загрязнение почвы

Кроме проблемы эрозии и истощения в результате сельского хозяйства существует еще одна проблема. Это загрязнение почвы различными источниками:

- отходами промышленности;

- разливом нефтепродуктов;

- минеральными удобрениями;

- отходами транспорта;

- строительство дорог, транспортных узлов;

- урабанизационные процессы.

Это и многое другое становится причиной разрушения почв. Если не контролировать антропогенную деятельность, то большая часть территорий превратится в пустыни и полупустыни. Почва потеряет плодородность, вымрут растения, погибнут животные и люди.

Источник

Экологические проблемы лесных почв

Лесные зоны являются самыми обширными на Земле. Без них не обходится ни одни уголок планеты. Леса всего мира примерно занимают четверть всей поверхности Земли [1].

Под лесом понимают биогеоценоз, состоящий из совокупности видов растений и животных, длительное время сосуществующих в определенном пространстве и представляющих собой определенное экологическое единство.

Лес дает людям материалы для строительства, лекарства, сырье для бумажной промышленности, пищу. Древесина, хвоя и кора деревьев служат материалом для многих отраслей химической промышленности [2].

Леса выполняют множество функции для человечества: климатическую, гидрологическую, почвенную, экономическую, оздоровительную. Активно поглощают атмосферные загрязнения и выделяют кислород, необходимый для жизни населения и служат жилищем для многих животных. Фитонциды – активные летучие вещества, выделяемые хвойными растениями, уничтожают болезнетворные микроорганизмы.

Лесные территории защищают почвы от процессов эрозии, предотвращая поверхностный сток осадков. Исчезновение лесов, является мировой экологической проблемой [1].

Одной из главных задач экологии – выявить, как поддерживается устойчивое существование и развитие сообществ, какое влияние оказывают на них изменения различных факторов среды.

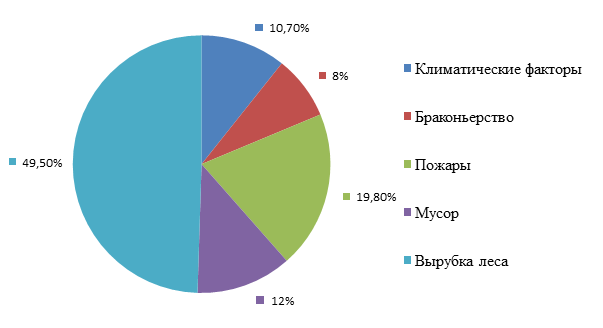

Основные причины экологических проблем связаны с:

1. Изменением погоды;

2. Неконтролируемой браконьерством и охотой;

3. Учащением лесных пожаров;

4. Мусором в лесу;

5. Вырубкой леса.

Рисунок 1 – Диаграмма соотношение причин, влияющих на лесную экологию

Окружающая среда очень важна для сохранения природного баланса. Её изменения влияют на леса. В первую очередь, эти изменения напрямую связаны с деятельностью человека.

Антропогенное воздействие привело к глобальным проблемам, к которым относится изменение демографической ситуации, состава атмосферы и климата, состояние водных систем и истощение природных ресурсов [3].

Атмосфера – это защитный слой Земли, озоновый слой которого служит фильтром против ультрафиолетового излучения Солнца, энергия которого губительна для всего живого. Так же атмосфера поддерживает комфортную, для поверхности Земли, температуру. Газ, находящийся в атмосфере, называется воздухом, который имеет огромное значение в жизниобеспеченности планеты.

Существенную роль в загрязнении атмосферы играют источники антропогенного характера это транспорт и выбросы промышленных предприятий к которым относятся : сельскохозяйственная деятельность; предприятия, занимающиеся переработкой древесины и целлюлозно-бумажной варкой; химическая, топливная, металлургическая и машиностроительная промышленность [6].

Загрязнение атмосферы, приводит к появлению парникового эффекта и потеплению климата, истощению озонового слоя и закисление природных средств. Вследствие чего нарушается фотосинтез, что замедляет рост растений, а затем и вовсе вызывает его гибель. Постепенно леса изреживаются и навсегда исчезают.

Браконьерство, является главной экологической проблемой в российских лесах, наносящий неповторимый урон природе [4].

Браконьерство – незаконные действия по добыче или уничтожению диких животных, с нарушением установленных запретов.

Нерегулируемая охота приводит к полному или частичному истреблению, некоторых видов животных. Истребление которых, приведет к нарушению круговорота веществ и пищевых цепочек. Например, исчезновение хищников приведет к разрастанию крупносемянных растений. Самое страшное в браконьерстве – это распространение зоонозных заболеваний.

Браконьерство приводит к серьезным последствиям, поэтому каждое государство разрабатывает комплекс мер (штрафы), предотвращающие истребление животных. Штраф за незаконную охоту варьируется в пределах от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы сроком до 5лет.

Лесные пожары – одни из самых серьезных сокрушителей лесов, которые возникают в основном по вине человека (Рисунок 2). От пожаров в лесу страдает каждый год около двух миллионов органики, снижается прирост деревьев, уменьшается качественный состав растений, возрастает площадь буреломов, ухудшается структура почвенного покрова. В отсутствие леса распространяются вредные для человека насекомые и грибы, которые разрушают дерево [5].

Рисунок 2 – Лесные пожары

В связи с высокой урбанизацией городов, люди стремятся провести свои выходные на природе. После такого времяпровождения, посетители лесов, часто забывают убрать за собой мусор, тем самым ухудшая лесную экологию (Рисунок 3). Многие думают, что мусор сам по себе разложится, однако это не так. Естественно утилизироваться может только органический мусор, а гниение пластика, металлических изделий может привести к негативным последствиям.

Рисунок 3 – Загрязнение лесной экологии мусором

Леса занимают около 30 % суши. Однако, во веем мире производится их массовая рубка. Незаконная и бескорыстная рубка наносит колоссальный вред (Рисунок 4). С уничтожением леса погибают его обитатели (насекомые, животные, растения), образуется меньше кислорода. Увеличение углекислого газа приводит к парниковому эффекту. Меняется направление и сила ветра, микроклимат, разрушается почвенный слой земли, с образованием степи или пустыни [6].

Рисунок 4 – Вырубка древесно-кустарниковой растительности

Для того, чтобы регулировать объемы рубок, леса были разделены на три группы:

1. Защитные — это леса, которые играют большое значение в обеспечении экологического равновесия на Земле. Такие территории, чаще всего входят в заповедники, национальные парки и заказники. Они выполняют водоохранные или почвоохранные функции.

2. Леса ограниченной эксплуатации. На территории таких лесов разрешена частичная вырубка. Экологическая проблема такой вырубки заключается в том, что часто заготавливают древесину сверх меры и уничтожают ценные сорта деревьев.

3. Эксплуатационные – это леса, специально посаженные для заготовки древесины. Их вырубают полностью, а потом заново высаживают.

Для уменьшения ущерба от вырубки, необходимо [2] :

1. Увеличить территории для посадки новых лесов;

2. Расширять и создавать новые охраняемые территории;

3. Внедрять эффективные меры по предотвращению лесных пожаров;

4. Профилактические мероприятия против вредителей и болезней;

5. Охранять леса от браконьеров;

6. Использовать эффективные и наименее вредные методики лесоповала.

К сожаленью, с чрезмерным лесопользованием и недостаточной развитой системой особо охраняемых природных территорий экологические проблемы лесных зон не заканчиваются.

Охранять лес должно не только государство, но, а также, каждый житель Земли. Человек – это часть природы, и не может существовать отдельно. Человечество не до конца осознает серьезность проблемы сосуществования в мире с окружающим миром. Не прикладывая усилия, экологические проблемы лесных зон будут занимать одну из главных ниш в мироустройстве. Необходимо не забывать, про вторичную переработку древесины и искать альтернативные варианты по ее замене.

Посадив и убрав хотя б мусор за собой, человек может повлиять на лесную экологию.

Источник