В России построят 30 электростанций на навозе

Животные фекалии позволят получать дешевую электроэнергию и удобрения, а человеческие — сырье для цемента.

— В прошлом году были подписаны соглашения с регионами, которые сейчас начинают реализовываться. В настоящее время на стадии оформления документации находится порядка 30 электростанций на биогазе, — рассказали в «Биогазэнергострое».

Строительство электростанций на биогазе поддерживают в Государственной думе. Так, первый заместитель председателя Комитета по промышленности Владимир Гутенев уверен, что подобное направление нуждается в господдержке.

Однако Гутенев не поддерживает ажиотажа в Евросоюзе, который развернулся со всеми возобновляемыми источниками энергии. В настоящее время европейские страны дотируют предприятия, работающие на солнечной и ветровой энергии.

— У нас такая программа не реализуется, и это хорошо. В России очень большие резервы с точки зрения повышения эффективности использования электроэнергии в принципе, то есть резервы скрыты в рациональности, — говорит депутат. — Здесь много побочных эффектов, которые, как правило, не считаются: это и сложность утилизации на жизненном цикле, и достаточно неэкологичное производство солнечных и ветровых генераторов.

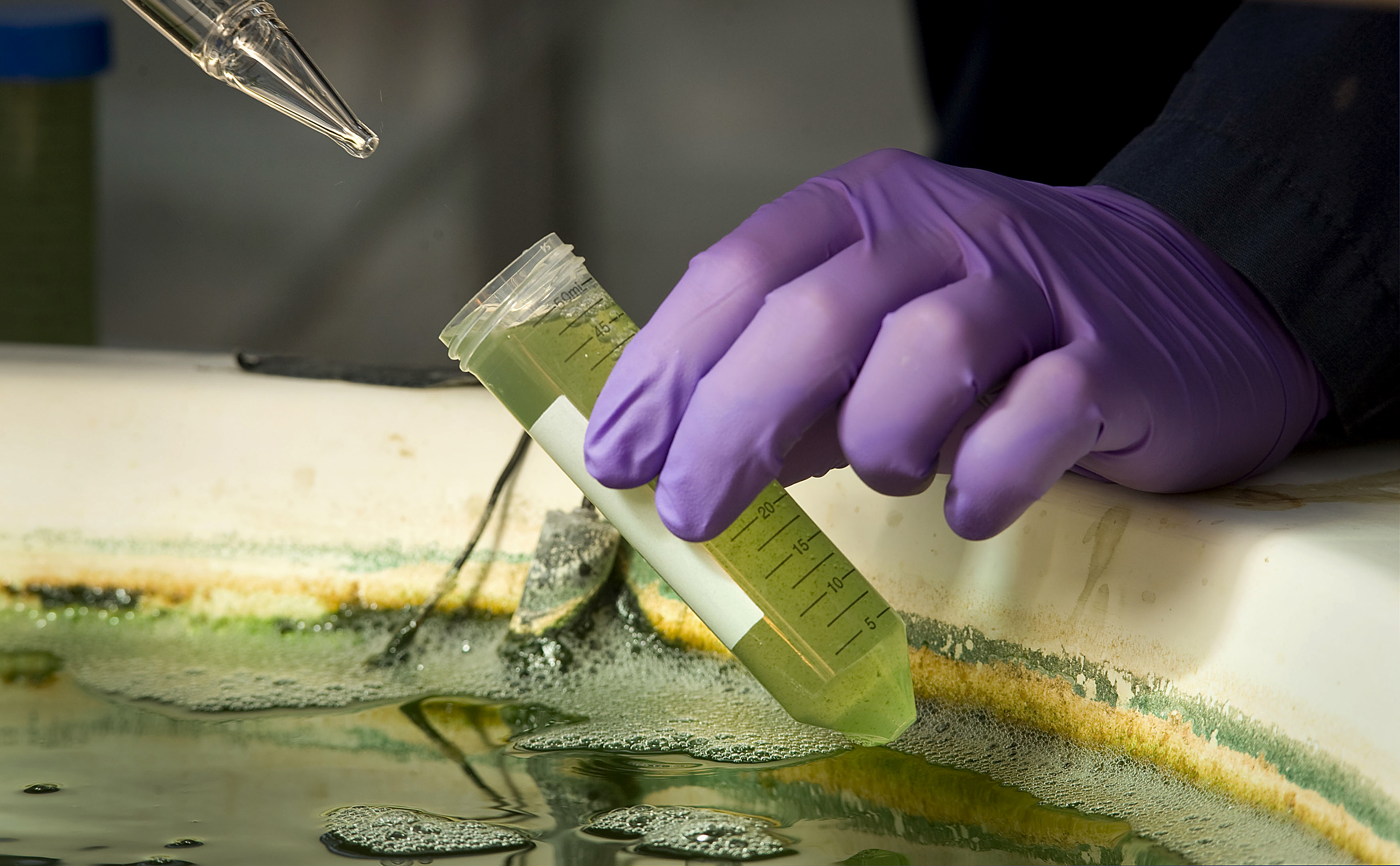

Сама биогазовая электростанция состоит из двух частей – метантенки, в котором происходит анаэробное брожение жидких органических отходов с получением метана, и стандартной электростанции, работающей на газе.

— Изначально станции строились с метантенками немецкого производства, но оказалось, что оборудование из Германии не подходит для работы в России. У наших коров другой навоз, как бы странно это ни звучало. Это связано с особенностью питания, из-за чего трудно поддержать необходимые пропорции содержания газа, — говорят в «Биогазэнергострое».

Для того чтобы биогазовые электростанции могли работать в России, были разработаны специальные метантенки. Помимо того что российское изобретение может работать с местным биосырьем, они также могут выдерживать температурный режим от -40 до +40, то есть эксплуатироваться на большей части страны.

— Уникальность технологии еще в том, что российские станции могут работать на любом биосырье. Например, если к навозу добавлять жом, газа выделяется больше. По сути, подобные станции можно устанавливать на базе любого пищевого производства, будь то мясокомбинат или рыбный завод, — заверили в компании.

По словам представителей «Биогазэнергостроя», большая часть времени тратится на оформление необходимой документации: разрешение на строительство, права собственности на землю и пр.

Помимо выработки дешевой электроэнергии и тепла подобные электростанции позволяют фермерам сократить свои расходы на утилизацию отходов животноводства. В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов навозу присваивается третий, четвертый, а в некоторых случаях и пятый класс опасности. Его запрещено выбрасывать на поля, так как это делает землю непригодной для использования, помимо этого, из-за дождей загрязняются поверхностные водные источники – реки и озера, за это полагается штраф.

— Фермерам затратно сдавать навоз на утилизацию, поэтому они все равно раскидывают навоз по сельхозугодьям, тем более что штраф гораздо меньше, чем затраты на переработку навоза, — пояснили в «Биогазэнергострое». — Биогаз позволяет решить проблему этих отходов, а электричество и тепло, которые получаются на станции, частично возвращаются фермерам. Тепловая энергия, которая вырабатывается, может использоваться для обогрева теплиц, тем более что она получается с примесью СО2, который положительно влияет на рост растений.

Помимо этого при выработке электричества и тепла остается побочный продукт, который является органическим удобрением. Установленное на биогазовой электростанции оборудование позволяет делать его жидким или гранулированным, для второго варианта используется все то же вырабатываемое тепло.

— Сейчас разрабатывается проект, который будет работать на базе канализации. Конечно, удобрений на выходе мы не получим, но из этого получается некий порошок с примесью тяжелых металлов, который потом используется в изготовлении цемента, — рассказали о будущих разработках в «Биогазэнергострое».

Источник

Энергия из спирта и навоза: преимущества и недостатки биотоплива

По данным центра REN21, работающего под эгидой Программы ООН по окружающей среде, в 2017 году около 18,1% всей потребляемой в мире энергии пришлось на энергию из возобновляемых источников. В общественном сознании «зеленая» энергетика —это в первую очередь ветровые и солнечные установки, но в действительности они занимают незначительную долю даже внутри возобновляемого сектора.

Две трети рынка «зеленой» энергетики занимает биоэнергетика. На нее в 2017 году пришлось 12,4% всей потребленной в мире энергии, или 12,8 тыс. ТВт·ч. Использование биомассы для получения тепла и энергии можно разделить на два способа:

- традиционный: сжигание древесины, древесного угля, навоза и прочих остатков сельскохозяйственной деятельности (на это приходится 7,4% потребляемой в мире энергии);

- современный: использование специально подготовленной биомассы в твердом, жидком и газообразном виде (5% мирового потребления энергии).

Сжигание древесины приводит к выбросам углекислоты, но энергетики отмечают, что высаженные специально для этого деревья впоследствии поглощают вредные газы. Поэтому, несмотря на недовольство некоторых экологов, власти Евросоюза официально приравняли биомассу к возобновляемым источникам энергии. В ежегодном докладе по «зеленой» энергетике за 2019 год специалисты REN21 изучили, что происходит на биоэнергетическом рынке и куда он движется.

В отличие от тех же солнечных батарей биоэнергетика подразумевает более сложную производственную цепочку. В современной энергетике биомассу не просто собирают и сжигают, нужно придумать эффективный способ ее переработать (чему помогают научные исследования) и превратить в биотопливо (с помощью химической промышленности).

1. Твердое топливо

Это наиболее распространенный вид топлива для биоэнергетики. В первую очередь это гранулированная древесина или пеллеты. В 2018 году объем их производства в мире достиг 35 млн т, пятая часть которого пришлась на США. Россия также является крупным производителем пеллетов — ежегодный объем продукции достиг в 2018 году 3,6 млн т, что лишь вдвое меньше объема производства в США. Аналитики REN21 отмечают, что экспорт пеллетов из России в прошлом году вырос на 30%, до 1,5 млн т, при этом в самой стране биоэлектростанции на гранулированной древесине работают лишь на 50% загрузки.

Основными импортерами пеллетов являются страны Евросоюза, Канада и Япония, в которых сейчас активно строятся новые ТЭЦ, производящие как электричество, так и тепло. Помимо дерева твердым биотопливом становятся остатки тростника, торф и даже обработанные коммунальные отходы.

2. Жидкое топливо

Применительно к биоэнергетике жидким топливом чаще всего является биоэтанол. По сути же это просто спирт, получаемый из растительного сырья. В зависимости от климата и условий, в разных странах сырьем могут являться сахарный тростник, кукуруза, зерновые культуры и так далее. Основная сфера его применения — замена бензина, дизеля и авиакеросина для транспортных средств. В 2018 году мировое производство жидкого биотоплива всех видов выросло на 7%, до 153 млн л. По энергоемкости это чуть более 8% от всего рынка биоэнергетики.

Благодаря миллиардным инвестициям в производство биоэтанол постепенно наращивает присутствие на рынке. Например, в 2018 году в мире было совершено 150 тыс. авиаперелетов на биотопливе, пять аэропортов в мире уже имеют нужную инфраструктуру для заправки им самолетов. Цифры могут показаться внушительными, но вообще ежегодно в мире совершается более 40 млн авиарейсов, так что применение биотоплива тут находится на самом раннем этапе.

Две проблемы, которые предстоит решить химикам: в каких долях эффективнее всего смешивать биоэтанол с обычным топливом и какое еще сырье здесь можно использовать. В последние годы американская промышленность пытается наладить производство биоэтанола из целлюлозы, но пока эти проекты балансируют на грани окупаемости.

3. Газообразное топливо

Разложение биомассы приводит к образованию смеси метана и углекислоты, который используется в энергетике как биогаз. ТЭЦ на биогазе работают преимущественно в западных странах: в ЕС к концу 2018 года находилось более 10 тыс. процессинговых центров, еще около 2,2 тыс. в США, причем в каждом из 50 штатов.

Перспективной технологией аналитики REN21 называют получение биометана путем удаления из биогаза углекислоты. С одной стороны, очищение биогаза от подобных примесей до уровня качества природного газа позволит использовать инфраструктуру газовой отрасли, с другой — это сделает энергетическую отрасль более экологичной.

Сейчас основным способом использования биомассы в энергетике является отопление. Четверть тепловой энергии жилые и коммерческие здания во всем мире получают от биотоплива. В подавляющем большинстве случаев это использование традиционной биоэнергии — банальный обогрев горящими поленьями используют в беднейших регионах земли, и точную статистику тут собрать трудно. Современную биоэнергетику используют городские власти для центрального отопления кварталов, где на нее приходится 95% всех используемых возобновляемых источников энергии.

В промышленности традиционное биотопливо не используется, а современные технологии обеспечивают 6,1% нужд в тепловой энергии. Перспективы применения, отмечают авторы обзора, зависят от конкретной отрасли. Сталелитейной промышленности низкотемпературное биотопливо не подходит, тогда как на цементном производстве оно может успешно заменить используемый сейчас для выработки тепла каменный уголь.

В меньшей степени биотопливо применяется на транспорте (3% потребляемой энергии) и для выработки электричества (2,1%). Основной объем энергии из биологических источников на транспорте получают автомобили, хотя замещение биотопливом керосина для самолетов входит в планы многих авиакомпаний.

Использование биотоплива для получения электроэнергии растет стабильными темпами около 7–9% в год, и за десять лет с 2008 года объем выработанного таким способом электричества удвоился почти до 600 ТВт·ч. Основная тенденция, которую отмечают аналитики REN21, — этот сегмент биоэнергетики опережающими темпами растет в Азии (на 14–16% в год), тогда как в Северной Америке и Европе он развивается заметно более умеренными темпами.

В конечном же итоге авторы обзора подчеркивают, что развитие биоэнергетики пока что сильно зависит от внешних условий в определенное время в конкретных регионах. Например, хороший урожай сои в США и Бразилии в 2018 году позволил этим странам резко нарастить производство биодизеля. Одновременно снижающиеся цены на сахар вынудили бразильцев вводить больше мощностей по переработке тростника в биоэтанол. Будут ли в дальнейшем условия благоприятствовать развитию биоэнергетики, неизвестно.

Источник

Пять новых технологий, которые меняют молочное животноводство. Часть 5: электричество из навоза

Электричество из навоза

Влияние животноводства на экологию обсуждается уже не первый год. По данным ФАО, отрасль производит больше парниковых газов, чем транспорт. Происходит это потому, что метан, которого коровы могут выделять в районе 500 литров в день, в 20 раз опаснее углекислого раза, подсчитали в организации.

В Нидерландах, например, вопрос выбросов с животноводческих ферм уже взят на государственный контроль. Местное правительство выделило из бюджета 150 млн евро, чтобы стимулировать фермеров перерабатывать навоз в биогаз.

Аналогичную проблему пытаются решить и в США. Компания California Bioenergy получила $90 млн от властей штата, чтобы распространить технологию переработки навоза в биогаз в местных хозяйствах. Руководство Калифорнии ставит перед собой задачу снизить объемы выброса метана фермами штата на 40% до 2030 года.

Система California Bioenergy собирает отходы и с помощью анаэробного реактора расщепляет их на органические вещества и биогаз, который подходит для заправки автобусов, грузовиков и некоторых легковых автомобилей. Помимо этого, новая технология позволит фермерам использовать биогаз для получения из него электричества для собственных нужд.

Технологии защитят производителей от неконкурентоспособности

Современные технологии проникают во все отрасли сельского хозяйства. Крупнейшие мировые компании, например, Deer&Co и Monsanto в прошлом году потратили $305 млн и $1,1 млрд соответственно на покупку стартапов для развития высокоточного производства. В штате компаний над созданием автоматизированных систем работает больше 300 программистов и инженеров. В молочном секторе тренд на новые технологии определяют сразу несколько факторов. Так, по данным IFCN, к 2025 году производство молока в мире вырастет до 177 млн метрических тонн. Чтобы удовлетворить растущий спрос, сектору нужно наращивать производство по 2% каждый год.

С другой стороны, на производителей давит постоянный рост затрат на производство. Например, стоимость рабочей силы год от года растет, при том, что количество людей, готовых идти в отрасль, только снижается. В ФАО подсчитали, что к 2050 году еще больше людей уедут из сельской местности, в городах будет жить 66% всего населения планеты. В России тенденция подтверждается: количество сельских жителей с 2000 года сократилось на 2,14 млн человек только по официальной статистике. Кроме того, молочное производство оказывается под постоянным давлением конкурентных отраслей. Например, производство растительных заменителей молока год от года набирает обороты. Мировой рынок растительных напитков и продуктов, по оценкам Arizton, вырастет за 6 лет более чем в 2 раза: с $17 млрд в 2018 году до $38,2 млрд в 2024 году.

Сохранить рентабельность и увеличить эффективность молочному сектору помогут современные технологии. “Мы обязаны использовать все новые технологии, которые ориентированы на оптимизацию производственных процессов и снижение себестоимости. В противном случае мы очень быстро рискуем оказаться неконкурентоспособными”, — уверен Андрей Романов, председатель совета директоров ЗАО “Залесское молоко». Компания владеет тремя современными животноводческими комплексами производственной мощностью около 130 тонн молока в сутки в Калининградской области.

“Корма в молочном производстве составляют до 50% от себестоимости, поэтому мы понимаем, насколько важно заниматься этим процессом. Доение — другой колоссальный аспект. Разделять новые технологии на отдельные составляющие невозможно, их необходимо учитывать в совокупности”, — считает эксперт. При внедрении дорогостоящих технологий важно грамотно изучить предложение на рынке, предупреждает Андрей Романов. “Эффективность инвестиций должны оценивать специалисты, менеджеры и собственники вместе. Не буду скрывать, на рынке есть определенные предложения, которые на первый взгляд кажутся заманчивыми, но не дают нужных результатов. Риски, конечно, существуют. Здесь нужно быть максимально аккуратными”, — отметил он.

Источник