Элементы водного баланса почвы

Водный режим почвы и водный баланс — совокупность всех процессов поступления воды в почву, ее состояние в почве и расходование из почвы называется водным режимом. Количественное выражение всех видов поступления влаги в почву и расхода ее за определенный промежуток времени называется водным балансом.

Водный режим почв – это совокупность всех явлений поступления влаги в почву, её передвижения, изменений физического состояния и расхода из почвы.

Основы учения о типах водного режима почвы были заложены Г. Н. Высоцким (1934) и А. А. Роде (1956). Ими было выделено 6 типов водного режима почвы и несколько подтипов. В дальнейшем разработке данной проблемы были посвящены работы И. А. Качинского (1970), И. Г. Минашиной (1974), М. А. Козина (1977), А. Г. Бондарева (1996), О. И. Худякова (1988) и др.

К числу элементов водного режима относятся впитывание, фильтрация, капиллярный подъём, сток поверхностный, нисходящий и боковой, физическое испарение, замерзание, размерзание, конденсация воды.

В зависимости от количественных соотношений этих явлений определяют типы водных режимов (по Роде):

- Мерзлотный – характерен для районов вечной мерзлоты. Всегда есть водоупор. В тёплое время года почва насыщена влагой за счёт образования верховодки. КУ > 1. Характерен для арктических и тундровых почв.

- Промывной – характерен для районов с КУ > 1, т.е. сумма осадков больше испаряемости. Атмосферная влага пронизывает всю толщу почвы и проникает до грунтовых вод. Идёт вымывание щелочных и щелочноземельных элементов (подзолистые, бурые лесные, краснозёмы, желтозёмы). Подтип болотных почв развивается при КУ > 1, близком залегании грунтовых вод и наличии водоупора (подзолистые болотные и болотные почвы)

- Периодически промывной – КУ = 1. Характерно чередование непромывного и промывного водных режимов в сухие и влажные годы (серые лесные, оподзоленные и выщелоченные чернозёмы)

- Непромывной тип – КУ 3 /га).

К основным источникам водного баланса относят осадки и грунтовые воды. Кроме того, дополнительными источниками увлажнения почвы служат поверхностный приток и влага, конденсирующаяся из паров воды. Расходные статьи водного баланса состоят из физического испарения воды поверхностью почвы, влаги, затраченной на транспирацию растениями, воды, теряющейся в результате поверхностного и внутрипочвенного бокового стоков, а также инфильтрирующейся в почвенно-грунтовую толщу.

Регулирование водного режима почв

Основными методами регулирования водного режима являются осушение, орошение, чистые пары и те приемы, которые направлены на уменьшение непродуктивного испарения почвы, а также снегозадержание.

В засушливых районах наиболее эффективным способом улучшения водного режима почвы является орошение.

Число поливов, оросительные и поливные нормы должны регулироваться в соответствии со сложившимися и ожидаемыми условиями погоды, чтобы наиболее эффективно расходовать поливную воду, ресурсы которой весьма ограничены.

В зоне недостаточного увлажнения влагонакоплению способствует чистый пар. В сухостепных районах на чистых парах ко времени сева озимых продуктивной влаги накапливается на 50-60 мм больше, чем на непаровых полях. Нередко эта разность достигает 70-100 мм. Существенное значение в регулировании почвенной влаги имеет ранняя вспашка зяби.

Все мероприятия, направленные на уменьшение непродуктивного испарения и снегозадержание в степной засушливой зоне, способствуют оптимизации водного режима почвы.

Избранная библиография

Монографии и брошюры

Козин М.А. — Водный режим почвы и урожай (1977)

Киселева И.К. — Регулирование водно-солевого режима почв Узбекистана (1973)

Источник

Водный баланс почвы

Водным балансом почвы называется количественное выражение совокупности всех видов поступления влаги в почву, ее расходования и изменения влагозапасов. Баланс почвенной влаги составляется для определенного слоя почвы за определенный промежуток времени. Чаще всего он составляется для одного гектара и выражается в м 3 /га или в мм слоя воды.

Баланс влаги представляется в виде уравнения, в котором изменения влагозапасов приравниваются к разности между приходными и расходными составляющими.

Основные приходные составляющие следующие: атмосферные осадки (Ос), приток поверхностных вод со стороны (П), капиллярное подпитывание со стороны грунтовых вод (Г), конденсация парообразной влаги, поступающей из атмосферы (К), поступление поливных вод (М). Основные расходные составляющие: сток поверхностных вод за пределы балансовой площади (С), испарение с поверхности почвы (Еф), отбор влаги растениями на транспирацию (Еm) просачивание части влаги в глубжезалегающие слои (В).

В этих составляющих не учитывается горизонтальный приток и отток почвенной влаги, имеющий сравнительно небольшую величину. С учетом принятых обозначений уравнение водного баланса имеет следующий вид:

где ∆W=Wк–Wн, т.е. накопление запасов влаги в определенном слое почвы за определенный промежуток времени, равный разности между конечным Wк и начальными запасами Wн.

На орошаемых землях при правильно организованных поливах отсутствует приток поверхностных вод со сторон и сток поливных вод, мало поступает влаги в результате конденсации. Если обозначить Ес=Еф+Еm, что равно суммарному расходованию влаги на испарение; Г–В=g, что представляет собой суммарный влагообмен между почвенным слоем и его подстилающими слоями, то из уравнения баланса можно получить выражение для определения потребности в поливной воде за вегетацию (оросительной нормы): М=Ес–Ос–g+∆W.

Балансовые расчеты и исследования имеют большое значение при изучении водного режима почв и назначений мероприятий для его улучшения. Количественный анализ составляющих баланса позволяет выявить его основные приходные или расходные статьи. При избыточном увлажнении, например, это дает возможность наметить правильные методы осушения.

Балансовые расчеты позволяют установить потребность в орошении, как это было показано выше, определить роль грунтовых вод в формировании почвы. Уравнения водного баланса используют для прогноза изменения водного режима почвы при изменении внешних условий (орошение, осушение и т.д.).

Баланс влаги можно составлять для разных периодов, например за время исследований водного режима в полевых условиях, за конкретный вегетационный период, за год. Для обобщенной оценки водного режима местности баланс можно составлять за многолетний период. В этом случае используют средние многолетние данные об атмосферных осадках, испарении и других составляющих баланса. Можно допустить, что в среднем за год в почвенном слое не происходит изменений в содержании влаги (∆W=0).

При организации воднобалансовых исследований необходимы наблюдения за всеми его составляющими. В этом случае невязка баланса позволяет определить точность исследований. Иногда практикуемое определение одной составляющей из уравнения баланса может привести к значительным погрешностям, так как ошибки измерений всех составляющих накладываются на неизвестную составляющую баланса.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Баланс почвы водный

БАЛАНС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ — Количественное сочетание экологических компонентов, обеспечивающее экологическое (естественное, природное) равновесие. Например, для роста леса необходимы определенные климатические условия, состав атмосферы, водный режим, характер почвы, животный мир и состав микроорганизмов, возвращающих образовавшееся органическое вещество в минеральное состояние. Но все эти компоненты, составляющие для леса среду жизни, тесно связаны с произрастающим лесом, качественные и количественные характеристики которого в значительной степени определяют местные климатические условия, состав атмосферы, водный режим, характер почв, животный мир и состав микроорганизмов. Изменение любого из компонентов ведет к переменам в общем балансе.[ . ]

Почва — место поселения человека и средство производства пищи. Между жизнедеятельностью человека и почвой существует множественные как прямые, так и посредственные связи. При рациональном использовании почва постоянно воспроизводит свое плодородие и может бесконечно долго поддерживать жизнь растений, животных и человека. Значительная роль ей отводится и в водном балансе.[ . ]

Водный баланс может быть составлен применительно к разным почвенным слоям, всей толще почвы или до определенной глубины. Чаще всего запасы влаги, статьи прихода и расхода ее в почве вычисляют в миллиметрах водного слоя или в м3/га.[ . ]

БАЛАНС ГАЗОВЫЙ — соотношение поступающих в среду ( атмосферу, водную среду, почву, подпочву) и уходящих из нее газов (см. круговорот кислорода, углерода).[ . ]

Почвы любой области разнообразны и в силу этого по-разному влияют на рост древесных пород. Поэтому проектирование лесных культур в полном соответствии с условиями местопроизрастания требует глубокого изучения почвенных условий и особенностей роста древесных пород в этих условиях. В новом аспекте должны применяться химические исследования в лесах, чтобы при решении задачи создания будущих лесов располагать всеми необходимыми данными о фактах, влияющих на рост и развитие древесных пород. Мы считаем, что задачу проектирования лесных культур будущих лесов можно уже в настоящее время успешно решать на основании изучения ресурсов микроэлементов питания, водного баланса и экономических факторов в пределах территории предприятия.[ . ]

БАЛАНС П0ЧВЫ ВОДНЫЙ -совокупность всех видов поступления влаги в почву и ее расхода.[ . ]

Под водным режимом понимают совокупность явлений поступления влаги в почву, ее удержание, расход и передвижение в почве. Количественно его выражают через водный баланс, характеризующий приход влаги в почву и расход из нее.[ . ]

Типы водного режима почв. Водный баланс складывается неодинаково для различных почвенно-климатических зон и отдельных участков местности. В зависимости от соотношения основных статей годового водного баланса может быть несколько типов водного режима почв.[ . ]

Водные ресурсы Земли отражены в табл. 4.3, схема глобального круговорота воды — на рис. 3.4. Преобладающее большинство живых существ нуждается в пресной воде. Если доступным для организмов суши ресурсом пресной воды считать только постоянно возобновляемые запасы воды в почве, биомассе, реках и озерах, то их суммарный мгновенный объем — около 180 тыс. км3 — составляет всего 0,013% общего количества воды на планете. Хозяйственные эксплуатационные ресурсы пресной воды еще меньше, хотя и включают подземные воды, не доступные для биоты. Ресурсы пресной воды распределены крайне неравномерно: размах годового количества осадков в разных местностях земной суши — от 0 до 12500 мм. Широко варьируют и условия испаряемости влаги: от 150 до 4000 мм. Более 63% площади суши занимают территории с отрицательным водным балансом, где испарение превышает выпадение осадков, а средняя относительная влажность воздуха не превышает 45%.[ . ]

Тепловой баланс Земли определяется равновесием поступления на ее поверхность излучения Солнца и рассеивания тепла в виде инфракрасного излучения в космическое пространство. Даже незначительные изменения средней температуры планеты вызывают изменения водных и воздушных потоков, что ведет к значительным изменениям климата в разных зонах. Основная опасность нарушения теплового баланса связана с накоплением в атмосфере углекислого газа и возможностью развития «парникового эффекта . Рост концентрации углекислого газа в последние годы связан не только со сжиганием органического топлива, но и с нарушениями природных механизмов выведения этого газа из атмосферы — уничтожением болоту в которых органическое вещество захоранивается, подкислением почв и природных вод, что ведет к разложению карбонатов, подавлением фотосинтеза растений многочисленными загрязняющими воздух, почвы и воды веществами. Необходимость сохранения теплового баланса Земли требует согласованного контроля за всеми этими факторами.[ . ]

Изучение водного баланса в лесу и в поле, на различно используемых и обрабатываемых сельскохозяйственных угодьях позволяет сделать вывод о значительной пестроте в распределении элементов водного баланса внутри зоны в зависимости от разнообразия почв (их инфильтрационных свойств), растительности,рельефа, способов использования и обработки полей.[ . ]

Коричневые почвы отличаются достаточно высоким плодородием и используются под теплолюбивые и ценные сельскохозяйственные культуры (виноград, плодовые и др.). Они отзывчивы на внесение минеральных, особенно азотных и фосфорных, а также органических удобрений. Эффективным приемом является глубокое рыхление с целью разрушения уплотненного подпахотного горизонта. При этом улучшается водопроницаемость и увеличиваются глубина промачивания, общие и продуктивные запасы воды. Важное мероприятие по повышению плодородия коричневых почв — борьба с водной и ветровой эрозией. К противоэро-зионным мероприятиям относятся пахота поперек склона, полосное размещение посевов, посадка древесно-кустарниковых насаждений на крутых склонах. Радикальным средством борьбы с водной эрозией служит террасирование склонов. Важный прием повышения плодородия коричневых почв — обогащение их органическим веществом путем внесения навоза, запашки сидератов, посева многолетних трав. Все это способствует созданию в коричневых почвах положительного гумусового баланса и улучшению их водно-физических свойств.[ . ]

Как известно, водно-физические свойства почвы меняются с изменением ее влажности, а так как влажность почвы испытывает сезонные колебания, то и соотношения элементов водного баланса не остаются постоянными, меняется и структура речного стока. Изложенные общие закономерности имеют принципиальное значение и характеризуют тенденцию изменения речного стока под влиянием основных свойств почвенного покрова. Примеры количественного воздействия почвенного покрова на режим речного стока не единичны.[ . ]

Регулирование водного режима почвы — обязательное мероприятие в условиях интенсивного земледелия. При этом осуществляют комплекс приемов, направленных на устранение неблагоприятных условий водоснабжения растений. Искусственно изменяя приходные и особенно расходные статьи водного баланса, можно существенно влиять на общие й полезные запасы воды в почвах и этим способствовать получению высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.[ . ]

В регулировании водного баланса важную роль играет поверхностный сток и превращение его во внутренний. Поверхностный сток воды должен быть наименьшим. Данные о зависимости влажности почвы от ширины лесной полосы в Каменной Степи показывают, что при 7-метровой лесной полосе влажность равна 35,2%; при 32-метровой — 48,4%, а при 64-метровой — 51,2%. Кроме того, поверхностный сток воды и эрозия почвы при широких лесных полосах (32 и 64 м) практически прекращены.[ . ]

Неблагоприятный водный режим растений в сухих местообитаниях обусловлен ограниченным поступлением воды при ее недостатке в почве и увеличением расхода влаги на транспирацию при большой сухости воздуха и высокой температуре. Таким образом, для преодоления недостатка влаги могут быть разные пути: увеличение ее поглощения и сокращение расхода, а также способность переносить большие потери веды. При этом различают два основных способа преодоления засухи: возможность противостоять иссушению тканей, или активное регулирование водного баланса, и способность выносить сильное иссушение.[ . ]

Анализ уравнения водного баланса речных бассейнов за многолетний период У=Х — 1 позволяет сделать вывод, что средний многолетний сток зависит прежде всего от климатических факторов, а затем уже от всех других природных факторов, оказывающих влияние главным образом на впитывание воды в почву и испарение. Расход воды на инфильтрацию зависит от свойств почвы, а испарение почвенной влаги — от соотношения тепла и влаги в речном бассейне. При большом содержании воды в почве испарение ограничивается количеством поступающего тепла, при малом оно зависит от наличия влаги в почве. В последнем случае тепловые ресурсы позволили бы испариться большему количеству воды, но из-за относительно малого ее содержания в почве испаряться нечему.[ . ]

Количество испарившейся влаги зависит от п линейно. Физика нелинейных диссипативных систем показывает большое разнообразие их свойств.[ . ]

Эффективно воздействуют на водный баланс лесомелиорации. Так, лесные полосы не только перехватывают весенний сток с полей, но и задерживают снег, уменьшая непродуктивное испарение. Травосеяние в сочетании с удобрениями также увеличивает инфильтрацию воды в почву и сокращает поверхностный сток.[ . ]

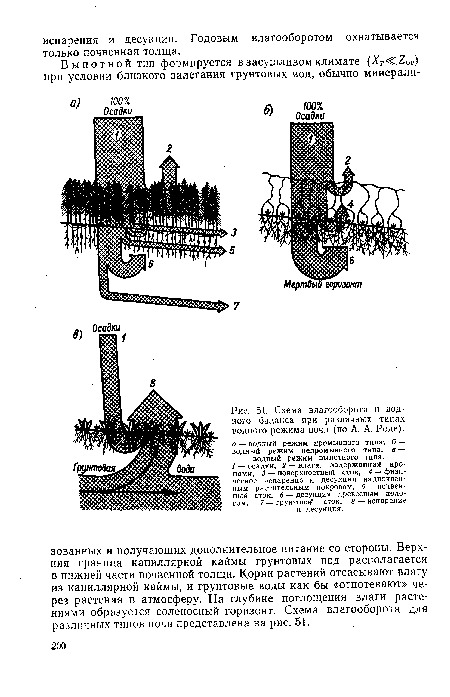

| Схема влагооборота и водного баланса при различных типах водного режима почв (по А. А. Роде). |  |

Ком пл е кс против оэр озио иных м ер о приятий, актуальный и на сегодняшний день, был предложен еще в конце XIX в. В.В.Докучаевым. Он рекомендовал прекратить доступ грубых наносов в долины, улучшить водный баланс территорий и максимально приблизить структуру окультуренных ландшафтов к существовавшим ранее природным. Для этого надо было провести посадки деревьев и кустарников по берегам рек и на песках, перегородить овраги рядами плетней и живых изгородей; задерживать талые воды на полях; образовать в оврагах системы прудов по путям естественного стока талых и дождевых вод, особенно в верховьях, засадить сплошным лесом все неудобные для пашни участки. Важным было предложение В.В.Докучаева о выработке норм, определяющих относительные площади пашни, лугов, лесов и вод, применительно к местным условиям и сельскохозяйственным культурам.[ . ]

Достаточно эффективная регуляция водного баланса организма через функции корневой системы, поддержание необходимого осмотического давления в клетках и функции устьичного аппарата приводит к тому, что мезофиты не столь жестко связаны с влажными биотопами и в ряде случаев способны жить в условиях определенного ограничения влаги в почве, осадков и влажности воздуха.[ . ]

Изменяются и физические процессы. Водная и ветровая эрозия почв усиливаются на один-три порядка. Почва уплотняется под воздействием сельскохозяйственных машин и орудий. Структура теплового баланса изменяется вследствие изменения как величины альбедо, так и затрат на эвапотранспирацию. Соответственно изменяется и водный баланс, и режим влаги в почве.[ . ]

Так, на легких песчаных и супесчаных почвах количество поливов будет больше, чем на тяжелых. Все факторы, влияющие на водный баланс пруда (почва, скорость ветра, затененность, среднегодовые осадки, нормы орошения в различные периоды вегетации и для различных культур у т. д.), должны быть учтены. Без этих данных вести рациональное прудовое хозяйство в водоемах комплексного использования нельзя.[ . ]

Деградация лесов способствует разрушению почв и интенсификации эрозийных процессов. Леса играют уникальную роль в экономических системах. Сокращение лесных массивов неизбежно влечет за собой изменение состава атмосферы, водного баланса ландшафтов, уровня грунтовых вод, что, в свою очередь, влияет на плодородие почв и микроклимат.[ . ]

Помимо атмосферных осадков, большую роль в водном балансе играют грунтовые воды. Оптимальная глубина уровня грунтовых вод для сенокосов — 50—70 см, для пастбищ —80—90 см. В северных районах СССР, где выпадает 500—700 мм осадков, особое значение имеет удаление с луговых угодий избыточных и застойных вод; в засушливых районах (200—300 мм осадков в год) следует принимать меры по накоплению и повышению содержания влаги в почве. В первом случае проводят осушение, во втором — орошение.[ . ]

В естественных условиях процесс увлажнения почвы является случайным и может рассматриваться, например, как марковский процесс, так как состояние увлажнения почвы в течение некоторого периода описывается начальной влажностью, которая является результатом предыстории процесса и изменением ее в течение этапа. Это положение подтверждается уравнением водного баланса, в которое включаются элементы настоящего и непосредственно предшествующего ему периодов времени.[ . ]

Внесением органических удобрений в черноземных почвах необходимо поддерживать бездефицитный или положительный баланс органического вещества для предотвращения снижения содержания гумуса, ухудшения водно-физических свойств и биохимических процессов.[ . ]

Одним из факторов антропогенного воздействия является нарушение баланса воды в почвах в результате вырубки лесов, поливного земледелия и др. Деградация орошаемых земель происходит из-за больших потерь воды на фильтрацию, строительства оросительных каналов без гидроизоляции, неконтролируемого расхода воды, орошения минерализованными водами, бездренаж-ного орошения. Нарушение водного режима почв существенно изменяет процессы переноса в них веществ, приводит к перераспределению гумуса в структуре почвы и изменению ее качественного состава. Результатом является вторичное засоление почв, заболачивание земель и деградация почв. Засоление происходит при накоплении в верхних слоях почвы вредных для растений солей (Ыа2С03, М§С03, СаС03, №2804, ТЧаС1 и др.) из-за йоднятия грунтовых вод при избыточном орошении или в результате строительства равнинных водохранилищ.[ . ]

Роде А.А. Многолетняя изменчивость атмосферных осадков и элементов водного баланса почв // Вопросы водного режима почв. — Л.: Гидрометеоиздат, 1978. -С. 3 — 129.[ . ]

Им же подчиняются другие природные явления, такие как основные типы почв и геохимических процессов, особенности климата, водного баланса и режима, многие геоморфологические процессы и т.п. Это так называемый закон географической зональности, обобщенный М.И.Будыко и A.A. Григорьевым.[ . ]

Дальнейшее расширение земледелия возможно главным образом на каштановых почвах путем орошения и мелиорации солонцов. На черноземах лучшие площади уже освоены, значительные пространства заняты городами, поселками, промышленными предприятиями; земли, расположенные на склонах, нуждаются в противоэрозионных мероприятиях и обильном влагонакоплении. Основные меры повышения плодородия черноземов сводятся прежде всего к улучшению их водного баланса и к применению удобрений (в первую очередь фосфорных), эффективность которых определяется влажностью почв.[ . ]

Точное решение для функции формы импульса, полученное в результате решения уравнения водного баланса для верхнего метрового слоя почвы дает ф(t) tu n Эта функция медленно убывает при возрастании t, что приводит к расходимости спектра на низких частотах. Такое изменение влажности почвы и скорости инфильтрации соответствует многочисленным экспериментальным наблюдениям. Например, скорость инфильтрации в начале дождя (6 см/ч) резко снижается (через 2 ч она равняется 1,5 см/ч), далее темп снижения скорости инфильтрации уменьшается и следует зависимости г0 5.[ . ]

Распашка территории, полевые лесонасаждения, мероприятия, проводимые по повышению плодородия почв, вносят изменения в структуру водного баланса и тем самым влияют на сток, главным образом в результате изменений водно-физических свойств почв. При социалистическом ведении сельского и лесного хозяйства эти изменения в нашей стране носят направленный характер. Многие мероприятия, преследующие цель повышения биологической продуктивности полей, состоят в регулировании почвенной влаги: увеличении влаги в почве путем задержания поверхностного стока или / орошении в засушливых районах и ослаблении переувлажнения в районах избыточного увлажнения путем осушения.[ . ]

Однако даже такие ориентировочные расчеты дают специалистам довольно четкое представление о характере водного баланса почвы и, опираясь на них, позволяют заранее планировать систему агротехнических, мелиоративных, ирригационных и других мероприятий для получения программированной урожайности.[ . ]

В результате недостаточного внесения органических удобрений содержание гумуса в пахотном слое серых лесных почв уменьшается, а с учетом интенсивного развития плоскостной водной эрозии в некоторых районах достигает 0,6 абсолютного процента за 15—20 лет. Для поддержания бездефицитного баланса гумуса среднеежег годные дозы органических удобрений на серых лесных почвах должны быть не ниже 10 т на 1 га пашни, что достигают использованием навоза, торфа, различных органических компостов, сидератов, соломы и других органических материалов. Кроме поддержания бездефицитного баланса гумуса органические удобрения способствуют улучшению структурного состояния почв, уменьшают зап-лывание и образование корки на светло-серых почвах.[ . ]

Наряду с атмосферой изменились гидросфера и литосфера. Изменение гидросферы тесно связано с эволюцией атмосферы, так как водный баланс водоемов зависит от режима осадков и испарения. Стала иной и литосфера. Она подверглась мощному физическому выветриванию. На литосферу оказывали влияние организмы, продукты их обмена и распада. В результате сложных процессов, протекающих в литосфере, сформировалась поверхность материков, образовались осадочные породы, почвы. Эволюция биосферы сопровождалась образованием биогенных веществ (каменного угля, горючих газов, торфа и т. д.), биокосных тел, возникших в процессе взаимодействия живой и неживой природы. Типичным биокосным телом является почва — основной объект сельскохозяйственного производства.[ . ]

Губительное воздействие на качество земель оказывает их вторичное засоление. Оно заключается в накоплении в верхних слоях почвы легкорастворимых солей (соды, хлоридов, сульфатов и т.п.). Основная причина вторичного засоления — неумеренный, бессистемный полив земель при отсутствии дренажа, нарушение водного баланса фильтрационными водами оросительных систем. Эта экологическая проблема коснулась прежде всего аридных районов. Из 270 млн га орошаемых в мире земель 40% подвержено вторичному засолению, в том числе в Пакистане — 75, Ираке и Иране — более 50%. В Нижнем Поволжье под угрозой вторичного засоления находится практически вся орошаемая территория. Если до введения орошения грунтовые воды находились здесь на глубине 5-7 м и имели минерализацию, равную 0,4-4,5 г/л, то в результате его осуществления произошел резкий подъем уровня грунтовых вод (вплоть до 0,5-1,0 м), а степень их минерализации возросла до 14 г/л. Общая площадь засоления составляет в России 16,3 млн га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни — 4,5 млн га. На площади 22,9 млн га сельскохозяйственные угодья представлены солонцовыми комплексами, включая 9,9 млн га пашни. Вместе с тем даже слабое засоление почв резко снижает урожайность сельскохозяйственных структур, например хлопчатника и пшеницы — на 50-60, кукурузы — на 40-50%.[ . ]

Непосредственное влияние уклонов местности на речной сток сравнительно невелико, вследствие того что роль инфильтрационной способности почв перекрывает зависящее от этого фактора увеличение или уменьшение скорости стекания вод по земной поверхности. Большое влияние рельеф оказывает на отдельные элементы водного баланса речных бассейнов: осадки, инфильтрацию влаги в почво-грунты и испарение. Это влияние рельефа проявляется различно в зависимости от крупности его форм. Особенно значительно оно в горах, где с высотой местности увеличивается годовая сумма осадков, снижается температура воздуха, следствием чего является уменьшение испарения и соответственно увеличение стока. С высотой, как правило, увеличивается доля твердых осадков, что приводит к увеличению коэффициента стока, а следовательно, и величины стока, а также к существенному изменению водного режима, наиболее выраженному на высокогорных реках с ледниковым питанием.[ . ]

Столь мощное воздействие вырубок на сток объясняется, кроме уменьшения испарения, еще и возрастанием глубины промерзания. В лесах европейской части почвы промерзают на 15 — 35 см меньше, чем в поле, а иногда остаются талыми всю зиму. Лес влияет также на запасы влаги в почве и уровень грунтовых вод. Согласно данным [259], в лесу влагозапасы и уровень грунтовых вод ниже, чем в поле. Таким образом, лесотехнические мероприятия, и особенно рубки леса, оказывают существенное влияние на все элементы водного баланса и режима территории.[ . ]

Недостаток этих удобрений можно восполнить использованием соломы, запахиванием сидеральных культур (зеленое удобрение) и других растительных материалов. Для постепенного повышения содержания гумуса в почвах дозы органических удобрений необходимо увеличивать. Фактически же во многих регионах зоны в почву в среднем за год вносят около 5 т/га органических удобрений. Если это происходит на фоне активного развития плоскостной водной эрозии, то содержание гумуса за 15—20 лет может уменьшиться в дерново-подзолистых суглинистых почвах на 0,3— 0,4 абсолютных процента (при общем содержании гумуса в Ап 2— 3 %). Обеспечение бездефицитного и положительного баланса гумуса благоприятно влияет на почвенные процессы, эффективность других агромероприятий.[ . ]

АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ — это компоненты и явления неживой, неорганической природы, прямо или косвенно воздействующие на живые организмы. Среди них главенствующую роль играют климатические (солнечная радиация, световой режим, температура, влажность, атмосферные осадки, ветер, давление и др.); затем идут эдафические (почвенные), важные для обитающих в почве животных; и ,наконец, гидрографические, или факторы водной среды. Солнечная радиация является основным источником энергии, определяющим тепловой баланс и термический режим биосферы. Так, суммарная солнечная радиация, поступающая на земную поверхность, в направлении от экватора к полюсам уменьшается примерно в 2,5 раза (от 180-220 до 60-80 ккал/см2 -год). На основе радиационного режима и характера циркуляции атмосферы выделяются на поверхности Земли климатические пояса. Однако солнечная радиация в свою очередь служит и важнейшим экологическим фактором, влияющим на физиологию и морфологию живых организмов. Существование на поверхности нашей планеты крупных зональных типов растительности (тундра, тайга, степи, пустыни, саванны, влажные тропические леса и др.) обусловлено в основном климатическими причинами; причем они тесно связаны с климатической зональностью.[ . ]

Причины, по которой покоящаяся почка более устойчива, чем активно растущие ткани, до конца не ясны. Однако абсолютно ясно, что морозоустойчивость покоящихся тканей связана с определенными свойствами цитоплазмы и, в сущности, не зависит от присутствия покровных чешуй, которые, видимо, несут защитную функцию, снижая потери воды — одни из вторичных эффектов зимних холодов состоит в том, что затрудняется поддержание адекватного водного баланса в растении. При морозе, и особенно с ветром, растения продолжают терять воду, но компенсировать эти потери не могут, если почва замерзла. Следовательно, в зимних условиях для растения существует значительная опасность погибнуть в результате иссушения, но потеря воды снижается за счет того, что зоны роста покрыты почечными чешуями. У листопадных деревьев сбрасывание листьев осенью сильно уменьшает общую площадь испаряющей поверхности.[ . ]

Источник