Эмиссия углекислого газа почвенным покровом

В глобальных изменениях природной среды и климата ведущая роль принадлежит циклу углерода, с которым связаны биогеохимические циклы остальных элементов, а через парниковый эффект и состояние атмосферы, обусловливающее климат — отсюда и изменение продуктивности природных и искусственных экосистем.

Цикл углерода в наземных системах определяется балансом между поглощением углекислого газа наземной растительностью (на создание органического вещества) и выделением углекислого газа при дыхании почв.Углекислый газ атмосферы на 90 % имеет почвенное происхождение, из чего следует, какой мощный источник углекислоты представляет собой почвенный покров Земли.

Однако почва в то же время сама служит резервуаром, аккумулирующим углекислоту. Углерод, накапливающийся и содержащийся в гумусе почв, может служить стоком углекислого газа в течение сотен лет. Другим резервуаром углекислоты в наземных экосистемах служат болота, в которых изъятие углерода происходит на тысячи лет. Осушение болот и распашка целинных земель приводят к резкому усилению минерализации органического вещества и высвобождению законсервированных запасов углерода.

Углекислота в почве образуется, в основном, за счет работы почвенных макро- и микроорганизмов, заключающейся в разложении и окислении органического вещества. До одной трети углекислоты в почве выделяется корнями высших растений. В почвах, развитых на известковых породах, углекислота может быть продуктом разрушения углекислого кальция почвенными кислотами; возможен приток углекислоты в почву с газами из более глубоких горизонтов земной коры.

Максимальное содержание углекислоты в почвенном воздухе отмечается в нижележащих горизонтах почвы. На глубине 90–180 см концентрация углекислого газа в течение всего года составляет 8–12 %, в то время как в поверхностных горизонтах, вследствие активного газообмена с атмосферой, она понижается до 0–2 %. В течение года концентрация диоксида углерода имеет четко выраженный максимум в период наивысшей биологической активности.

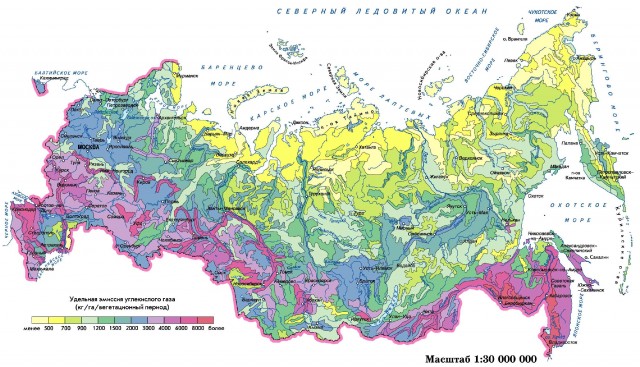

Методологической основой при составлении карты послужила известная зависимость скорости разложения органического вещества в почвах и интенсивности продуцирования ими углекислого газа от биоклиматических условий их формирования.

Специальное содержание карты разработано на основе анализа связи между биоклиматическими условиями, свойствами почв и данными о продуцировании ими углекислого газа.

Группировка почвенных типов и подтипов проведена с учетом основных биоклиматических параметров, строения почвенного профиля, гумусированности и некоторых других свойств почв. Основные типы и подтипы почв России объединены в 20 групп. На основе данных по удельной эмиссии углекислого газа за сутки и продолжительности вегетационного периода для каждой группы почв были рассчитаны потоки углекислого газа за вегетационный период. Для почв, по которым имелись данные по эмиссии углекислого газа под различными фитоценозами и угодьями, рассчитаны средневзвешенные значения эмиссии с учетом их площадей. Кроме того, выявлены и учтены различия в эмиссии углекислого газа почвами, принадлежащими одному и тому же типу и подтипу, за счет разницы в продолжительности вегетационного периода, обусловленной их фациальными особенностями. Для тех почв, по которым отсутствовали данные по эмиссии углекислого газа, значения его потоков принимались аналогичными тем почвам, гидротермические и другие параметры которых были наиболее близкими.

В легенде к карте по значениям удельной эмиссии почвами выделено 11 градаций. Для каждой градации определен состав групп почв с соответствующими значениями интенсивности эмиссии.

Абсолютные значения потоков эмиссии углекислого газа с поверхности почв рассчитывались путем умножения средней по шкале величины потока за вегетационный сезон для данной группы почв на занимаемую ей площадь. Суммарная величина эмиссии почвенным покровом России составляет 3,12 Гт за вегетационный период.

Сухопутные экосистемы России поглощают углекислого газа больше, чем выделяют, т. е. территория страны выступает в роли значительного поглотителя углекислого газа. В пределах России почвенный источник эмиссии углекислого газа значительно доминирует над техногенным, который оценивается в 0,7–0,8 Гт С–СО2/год.

Источник

Том 2

Почвенный покров и земельные ресурсы

Эмиссия углекислого газа почвенным покров

В глобальных изменениях природной среды и климата ведущая роль принадлежит циклу углерода, с которым связаны биогеохимические циклы остальных элементов, а через парниковый эффект и состояние атмосферы, обусловливающее климат — отсюда и изменение продуктивности природных и искусственных экосистем.

Цикл углерода в наземных системах определяется балансом между поглощением углекислого газа наземной растительностью (на создание органического вещества) и выделением углекислого газа при дыхании почв.Углекислый газ атмосферы на 90 % имеет почвенное происхождение, из чего следует, какой мощный источник углекислоты представляет собой почвенный покров Земли.

Однако почва в то же время сама служит резервуаром, аккумулирующим углекислоту. Углерод, накапливающийся и содержащийся в гумусе почв, может служить стоком углекислого газа в течение сотен лет. Другим резервуаром углекислоты в наземных экосистемах служат болота, в которых изъятие углерода происходит на тысячи лет. Осушение болот и распашка целинных земель приводят к резкому усилению минерализации органического вещества и высвобождению законсервированных запасов углерода.

Углекислота в почве образуется, в основном, за счет работы почвенных макро- и микроорганизмов, заключающейся в разложении и окислении органического вещества. До одной трети углекислоты в почве выделяется корнями высших растений. В почвах, развитых на известковых породах, углекислота может быть продуктом разрушения углекислого кальция почвенными кислотами; возможен приток углекислоты в почву с газами из более глубоких горизонтов земной коры.

Максимальное содержание углекислоты в почвенном воздухе отмечается в нижележащих горизонтах почвы. На глубине 90–180 см концентрация углекислого газа в течение всего года составляет 8–12 %, в то время как в поверхностных горизонтах, вследствие активного газообмена с атмосферой, она понижается до 0–2 %. В течение года концентрация диоксида углерода имеет четко выраженный максимум в период наивысшей биологической активности.

Методологической основой при составлении карты послужила известная зависимость скорости разложения органического вещества в почвах и интенсивности продуцирования ими углекислого газа от биоклиматических условий их формирования.

Специальное содержание карты разработано на основе анализа связи между биоклиматическими условиями, свойствами почв и данными о продуцировании ими углекислого газа.

Группировка почвенных типов и подтипов проведена с учетом основных биоклиматических параметров, строения почвенного профиля, гумусированности и некоторых других свойств почв. Основные типы и подтипы почв России объединены в 20 групп. На основе данных по удельной эмиссии углекислого газа за сутки и продолжительности вегетационного периода для каждой группы почв были рассчитаны потоки углекислого газа за вегетационный период. Для почв, по которым имелись данные по эмиссии углекислого газа под различными фитоценозами и угодьями, рассчитаны средневзвешенные значения эмиссии с учетом их площадей. Кроме того, выявлены и учтены различия в эмиссии углекислого газа почвами, принадлежащими одному и тому же типу и подтипу, за счет разницы в продолжительности вегетационного периода, обусловленной их фациальными особенностями. Для тех почв, по которым отсутствовали данные по эмиссии углекислого газа, значения его потоков принимались аналогичными тем почвам, гидротермические и другие параметры которых были наиболее близкими.

В легенде к карте по значениям удельной эмиссии почвами выделено 11 градаций. Для каждой градации определен состав групп почв с соответствующими значениями интенсивности эмиссии.

Абсолютные значения потоков эмиссии углекислого газа с поверхности почв рассчитывались путем умножения средней по шкале величины потока за вегетационный сезон для данной группы почв на занимаемую ей площадь. Суммарная величина эмиссии почвенным покровом России составляет 3,12 Гт за вегетационный период.

Сухопутные экосистемы России поглощают углекислого газа больше, чем выделяют, т. е. территория страны выступает в роли значительного поглотителя углекислого газа. В пределах России почвенный источник эмиссии углекислого газа значительно доминирует над техногенным, который оценивается в 0,7–0,8 Гт С–СО2/год.

Источник

Эмиссия углекислого газа почвами

В настоящее время к числу глобальных современных экологических проблем относится увеличивающаяся концентрация в атмосфере парниковых газов, среди которых диоксид углерода играет главную роль [9]. Эмиссия с поверхности почв потоков СО2 является одним из самых мощных источников углекислоты, и незначительное нарушение почвенного дыхания может привести к серьезным нарушениям в атмосфере [4]. Показатели почвенного дыхания широко используются для оценки продуктивности экосистем, а также для анализа активности почвенных микробоценозов. Выделение углекислоты может быть объективным индикатором интенсивности разложения органического вещества почвы и позволяет охарактеризовать одну из важнейших сторон биологического круговорота веществ. В России и за рубежом успешное применение нашли методы измерения эмиссии СО2 in sity [4, 5, 6, 12, 16]. В автоморфных почвах СО2 − практически единственное летучее соединение, в виде которого происходят потери углерода. В связи с этим исследование динамики скорости продуцирования углекислоты дает представление не только о напряженности биологических процессов, но и позволяет оценить потери органического вещества вследствие минерализации [4].

В последнее время обращено внимание на использование абсорбционного метода при исследовании эмиссии СО2 из почв [13, 14]. К сожалению, почвы Дальнего Востока являются практически неизученными в отношении почвенного дыхания, что представляет собой основную трудность и увеличивает неопределенность при оценке общего дыхания почв Российской Федерации [4]. Неизученными остаются показатели эмиссии СО2 почв природных и агрогенно-преобразованных ландшафтов юга Приморья, что в значительной степени и определило актуальность данных исследований. Цель работы – количественное определение эмиссии СО2 из почв природных и агрогенно-преобразованных ландшафтов в условиях in exp. В задачу исследований входило изучение изменений в показателях эмиссии СО2 при различных условиях увлажнения почв и типах землепользования (целина, пашня).

Материалы и методы исследований

Объектами исследований явились наиболее распространенные на территории Приморского края почвы природных ландшафтов, сформированные в районе Лазовского государственного природного заповедника им. Л.Г. Капланова под дубовым лесом с примесью березы и клена. Согласно современной классификации [3] для поверхностных горизонтов бурозема типичного со следующим морфологическим строением профиля: AY (0–15 cм) – BM (15–88 см) – С (88–120 см) свойственно обилие корневых остатков. В серогумусовой почве на аллювии под кедрово-широколиственным лесом на речной террасе р. Перекатная с профилем, дифференцированным на горизонты: AY (2–12 cм) – АYB (12–24 см) – В (24–48 см) – А [Y] (48–60 см) – IB (60cм и ниже), поверхностный горизонт сильно пронизан корнями с обилием слаборазложившихся растительных остатков. В буроземе темном со следующей дифференциацией профиля: AY (0–16 см) – AB (16–29 см) – BM (29–47 см) – BM (47–73 см), сформированного под дубняком на пологом склоне юго-восточной экспозиции, горизонт AY пронизан мицелием и встречается большое количество полуразложившихся остатков.

Из почв агрогенных ландшафтов исследованы почвы, наиболее используемые в системе земледелия: агротемногумусовые подбелы, профиль которых состоит из горизонтов: PU (25 cм) – Elnng (25–40 см) – BTg (40–65 см) – BTg (55–71 см) – C (75–115 см). Изучены варианты с посевами сои с различными дозами внесения минеральных удобрений по схеме:

Исследовались агроземы темногумусовые глеевые с морфологическим строением профиля: PU (23 cм) – AU (23–48 см) – G (48–68 см) – CG (68–98 см) с посевами трав:

Эмиссию СО2 определяли абсорбционным методом [14] в условиях in exp. Навеску почвы в количестве 100 г помещали в сосуд-изолятор (d = 10 cм, h = 15 cм), внутрь ставили чашечку (d = 5 cм) с 5 мл 2N NaOH. Повторность опыта трехкратная. Время экспозиции 24, 48 и 192 ч. После чего чашечку извлекали и титровали 0,2 N HCl c фенолфталеином. Выделенное количество СО2 определяли с учетом холостого титрования (щелочь за период экспозиции помещали в сосуд без почвы объемом, равным объему свободного пространства в сосуде). Исследования велись при разном уровне влажности почв с добавлением дистиллированной воды до 100 % полной влагоемкости (ПВ) и 60 % ПВ. Наряду с исследованием эмиссии СО2 из почв определяли показатели каталазной активности почв газометрическим методом [7]. Физико-химические параметры почв – содержание гумуса, − исследовали по методу Тюрина, кислотность почв – потенциометрическим методом [1].

Результаты исследований и их обсуждения

Почвы сформированы в пределах Южно-Приморской (буроземы, серогумусовая почва) и Приморской юго-западной (агротемногумусовые подбелы, агроземы темногумусовые глеевые) гидротермических провинций, для которых свойственно значительное выпадение осадков (от 600 до 800 мм), с суммой активных температур до 2300–2550 °С, высокие показатели радиационного баланса 52,2 ккал/см2 год, с затратами энергии на почвообразование 33,9 (Приморская юго-Западная), 29,9 ккал/см2 год (Южно-Приморская гидротермическая провинция) [11].

Поверхностные горизонты почв природных ландшафтов имеют слабокислую реакцию среды и высокие показатели содержания гумуса. В почвах агрогенных ландшафтов – агротемногумусовых подбелах − наблюдалось возрастание кислотности почв (рНв и рНс), вызванное проведенным ранее их известкованием. Количество гумуса согласно оценочным градациям, предложенным Д.С. Орловым с соавторами [10], низкое (табл. 1). Наблюдения за эмиссией СО2 проводили в лабораторных условиях (ex. sity) при 100 % ПВ и 60 % ПВ. Как показали результаты проведенных исследований, почвы природных и антропогенных ландшафтов существенно различались по количеству продуцируемого СО2. При 60 % ПВ большее количество СО2, выделяемого в течение суток, свойственно для буроземов темных (табл. 2). Это, на наш взгляд, связано с большей микробиологической активностью буроземов [2, 15], а также с обилием органического вещества в их поверхностных горизонтах.

Для буроземов свойственны более высокие показатели каталазной активности почв – 4,0 О2 см3/г за 1 мин, тогда как в агротемногумусовом подбеле и агротемногумусовой глеевой почве каталазная активность почв снижалась до 3,0 О2 см3/г за 1 мин. Для данных типов почв характерно более низкое содержание гумуса в горизонте PU, что явилось, судя по эмиссии СО2, одной из основных причин снижения их биологической активности.

Прослеживалась закономерность к снижению интенсивности почвенного дыхания в почвах агрогенных ландшафтов по сравнению с почвами природных ландшафтов.

Средние показатели потерь С–СО2 при 60 % ПВ изменялись в ряду: бурозем темный – 2,04 г С–СО2 м2/сутки, серогумусовая на аллювии – 1,37, бурозем типичный – 1,09, агрозем темногумусовый глеевый – 0,67, агротемногумусовый подбел – 0,39 г С–СО2 м2/сутки.

При насыщении почв водой до полной влагоемкости (100 % ПВ) резко снизилось количество СО2, выделяемое почвой. Это было характерно как для почв природных, так и антропогенных ландшафтов, и обусловлено созданием анаэробных условий и ухудшением газообмена между почвой и надпочвенным воздухом [9].

Физико-химические свойства почв природных и агрогенных ландшафтов юга Приморья

Источник