Научная электронная библиотека

3.4. Почвенный покров

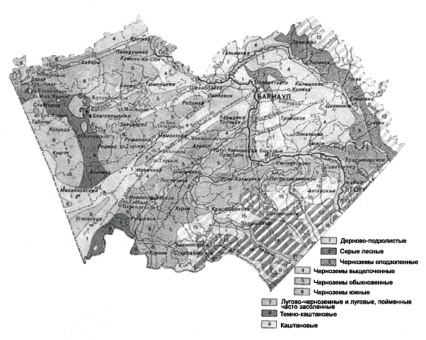

Земли Алтайского края весьма разнообразны по почвенному плодородию, водным свойствам и тепловому режиму (Н.И. Базилевич, П.И. Шаврыгин, 1959; О.И. Антонова с соавт., 1986). Здесь встречаются практически все ландшафты умеренных широт. По данным Алтайского НИИСХ, почвенный покров сложен более, чем 30-ю типами почв, занимающих свыше 900 тыс. га засолённых земель, 570 – пойменных, 1140 – эродированных, 1240 тыс. га – склоновых земель с крутизной свыше 5° (табл. 23).

Состав и соотношение основных типов почв Алтайского края

(по Государственному докладу…, 2011)

От общей площади, %

Типы и подтипы почв Алтайского края разнообразны, основу земледелия составляют чернозёмы: обыкновенные, выщелоченные, южные и оподзоленные, а также каштановые почвы (рис. 20).

Рис. 20. Почвы Алтайского края (по Атласу …, 1991)

В пределах геоморфологических частей Алтайского края выделяют следующие почвенные зоны (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011):

1. Зона каштановых почв сухих степей.

2. Зона чернозёмов засушливой и умеренно засушливой колочной степи.

3. Зона выщелоченных чернозёмов и серых лесных почв средней лесостепи.

4. Зона оподзоленных и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых и серых лесных почв предгорий Салаира.

5. Зона чернозёмов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая.

6. Пояс горно-лесных почв низкогорий, среднегорий и высокогорий Алтая.

Зона каштановых почв сухих степей – наиболее засушливая почвенная зона Алтайского края, протянувшаяся вдоль западных границ и уходящая за его пределы в Павлодарскую область Казахстана. По геоморфологическим условиям зона относится к Кулундинской низменности, представляющей собой плоскую или слабоволнистую равнину. Южная часть зоны прорезана долиной реки Алей и двумя (Барнаульской и Касмалинской) ложбинами древнего стока, образовавшими здесь обширную дельту и заполненными песчано-супесчаными отложениями. Почвы в западной части Кулундинской природно-экономической зоны преимущественно каштановые, суглинистые и легкосуглинистые, в приборовой части – супесчаные. Почвенный покров восточной Кулунды представлен южными и обыкновенными чернозёмами. По границе с Западно-Кулундинской подзоной в почвенный комплекс входят тёмно-каштановые почвы (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

Легкий гранулометрический состав пород и почв, безлесье территории, отсутствие естественной растительности в связи с массовой распашкой земель, наличие сильных ветров в мае-июне, когда почва не защищена культурной растительностью, создают благоприятные условия для развития ветровой эрозии, которая вместе с дефицитом влаги является основным условием, препятствующим росту урожайности сельскохозяйственных культур.

В земледельческом отношении зона каштановых почв резко обособляется от всех других почвенных зон. Основными факторами, снижающими плодородие почв этой зоны и обеспечивающими получение гарантированных урожаев, являются: низкая влагообеспеченность, связанная с аридностью климата; развитие ветровой эрозии; ограниченные запасы основных элементов почвенного плодородия.

Важнейшей задачей в зоне сухой степи следует считать сохранение и накопление в почве влаги агротехническими, лесомелиоративными и другими мероприятиями.

Зона чернозёмов засушливой и умеренно-засушливой колочной степи – самая большая по территории в Алтайском крае, занимает центральную часть древнеаллювиальных равнин. Границами её на северо-востоке и востоке является р. Обь, на юго-востоке и юге – долины рек Алея и Чарыша, на юго-западе и западе – зона каштановых почв сухих степей, на северо-западе эта зона постепенно переходит в среднюю лесостепь Новосибирской области. Преобладающие почвы Приалейской природно-экономической зоны – чернозёмы южные и обыкновенные в комплексе с маломощными среднесуглинистыми и выщелоченными. В центральной части Приобской природно-экономической зоны преобладают чернозёмы обыкновенные среднегумусные среднемощные среднесуглинистые. В северной части почвенный покров представлен, преимущественно, обыкновенными и выщелоченными чернозёмами. Зона характеризуется расчленённым рельефом, значительная часть пахотных земель расположена на склонах и подвержена совместному проявлению ветровой и водной эрозии (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

На почвах, подверженных эрозии, в прошлые годы были созданы лесополосы для снегозадержания и обеспечения предвегетационного увлажнения почвы (В.В. Вольнов, А.В. Бойко, 2010). Однако в последнее время они не окультуриваются и их почвозащитный эффект невелик. Несмотря на это, лесополосы выполняют важную экологическую функцию – содействуют сохранению многих биологических видов растений и животных, поддерживают разнообразие энтомофильных насекомых в природе, активных опылителей полевых и луговых культур.

Зона выщелоченных чернозёмов и серых лесных почв средней лесостепи расположена на Бийско-Чумышской возвышенной равнине и на древних террасах Оби. В почвенном покрове преобладают чернозёмы выщелоченные и оподзоленные, а также различные подтипы серых лесных почв. Высокая дренированность территории определяет практическое отсутствие гидроморфных и сравнительно слабое развитие полугидроморфных почв. Выщелоченные чернозёмы занимают 57 % от общей площади зоны. Этот тип чернозёмов располагается по вершинам и склонам широких увалов, в настоящее время практически полностью распаханных (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

Чернозёмы выщелоченные Бийско-Чумышской природно-экономической зоны характеризуются следующими агрохимическими показателями (Агрохимическая …, 1979): содержание гумуса 7,1 %; реакция среды в почвах нейтральная или близкая к нейтральной (5,6–6,0; 6,1–7,0); содержание подвижного фосфора по Чирикову высокое (15,1–20,0 мг на 100 г почвы); содержание обменного калия в почве по Чирикову также высокое (12,1–18,0 мг на 100 г почвы).

На серые и тёмно-серые лесные почвы приходится более 20 % территории и приурочены они к склонам, логам и речным долинам. В пашню вовлечено только 14 % серых лесных почв, значительные их площади заняты сенокосами и пастбищами. Особенность почвенного покрова данной зоны – низкие запасы гумуса, что в целом снижает общее плодородие почв. При этом серые лесные почвы отличаются от выщелоченных чернозёмов меньшей мощностью гумусового горизонта и, соответственно, меньшим содержанием гумуса.

Почти все почвенные разности средней лесостепи обладают сравнительно высоким естественным плодородием, что позволяет получать здесь устойчивые урожаи зерновых культур.

Зона оподзоленных и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых и серых лесных почв предгорий Салаира располагается неширокой полосой за Чумышом и приурочена к предгорной равнине Салаирского кряжа. Пашня составляет 29 % от общей площади сельскохозяйственных угодий, а кормовые угодья – 45 %. Основная часть пашни расположена на чернозёмах, а сенокосы и пастбища – частично на чернозёмах, серых лесных, луговых и аллювиальных почвах. При этом в пашне серые лесные почвы занимают около 22 %, а в кормовых угодьях – 32 %. В почвенном покрове Присалаирской природно-экономической зоны преобладают оподзоленные чернозёмы и тёмно-серые лесные почвы. Сложный рельеф является причиной сильно развитой водной эрозии, наносящей ущерб почвенному плодородию (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

Зона чернозёмов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая является нижней ступенью вертикальной поясности северо-западного, северного и северо-восточного Алтая и занимает пространство южнее рек Бии, Чарыша и юго-восточнее среднего течения р. Алея. В настоящее время значительная часть территории распахана, наиболее крупные массивы пашни располагаются по подгорным и предгорным равнинам и увалистым предгорьям. Почвенная зона характеризуется высоким уровнем современного хозяйственного освоения, где пашня занимает более 50 % от общей площади. Пахотные земли располагаются на чернозёмах (около 88 %), под кормовые угодья используются лугово-чернозёмные, луговые, аллювиальные и другие почвы (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

В западной части Приалтайской природно-экономической зоны сформированы южные и обыкновенные чернозёмы, а в северо-восточной – обыкновенные. Почвы характеризуются достаточно высоким плодородием, однако здесь проявляется как ветровая, так и водная эрозия, причём водная – преимущественно в восточных и южных районах. Значителен смыв почвы в холмисто-сопочных предгорных частях зоны.

В Алтайской природно-экономической зоне преобладают тучные и выщелоченные чернозёмы с высоким содержанием гумуса и хорошей водоудерживающей способностью. Значительные площади занимают горные лесные почвы.

Пояс горно-лесных почв низкогорий, среднегорий и высокогорий Алтая незначительно вовлечён в земледельческий оборот и характеризуется контрастным плодородием. Эти почвы используются в основном в качестве естественных кормовых угодий при строгой регламентации сенокосо-пастбищеоборотов. В низкогорьях Алтая сформированы почвы чернозёмного типа – оподзоленные и, большей частью, выщелоченные чернозёмы. На вершинах холмов и южных склонах распространены небольшими пятнами слаборазвитые чернозёмные почвы. Они непахотнопригодны, содержат очень много гумуса (10–18 %). В межувалистых понижениях, в долинах водотоков, формируются плодородные лугово-болотные, луговые, чаще чернозёмно-луговые и лугово-чернозёмные почвы.

В среднегорьях распространены горно-лесные, а также горно-лесные чернозёмовидные почвы. На Бие-Катунском холмисто-увалистом низкогорном междуречье развиты дерново-глубокоподзолистые почвы. В междуречье Бии и Катуни, на правобережье среднего и нижнего течения Бии расположены горно-лесные серые оподзоленные почвы. На склонах и прилавках древних высоких террас рек пятнами встречаются горно-лесные перегнойно-карбонатные почвы.

В высокогорном поясе, выше горно-луговых или горно-лесных, сосредоточены горно-тундровые почвы (Почвы…, 1973).

Горные почвы только частично вовлечены в производство зерновых культур, так как они используются, в большинстве случаев, для выращивания кормов, необходимых развитому здесь мясо-молочному животноводству.

Почвенные особенности рассматриваемой территории определяют систему удобрений зерновых культур, влияющую на экономические показатели земледелия. Природные зоны края по содержанию гумуса очень разнообразны: данный показатель изменяется от 2,5–3,0 % в Западно-Кулундинской зоне, до 8,1–9,0 % – в Алтайской (табл. 24).

Почвенные показатели природно-сельскохозяйственных зон Алтайского края

(по В.В. Вольнову, А.С. Давыдову, 2006)

Источник

Меры по предотвращению эрозии почв

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2013 в 15:10, курсовая работа

Краткое описание

Цель работы – изучение эрозии почв на территории Алтайского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

— изучить современное представление об эрозии почв;

— проанализировать характер эродированности почв в Алтайском крае;

— рассмотреть меры по борьбе с эрозией почв в Алтайском крае.

Объектом исследования в данной курсовой работе является территория Алтайского края. Предмет исследования – эрозия почв Алтайского края.

Содержание

Введение 3

Глава 1. Современное представление об эрозии почв 6

Глава 2. Анализ эрозии почв в Алтайском крае 12

Глава 3. Меры по предотвращению эрозии почв 22

Заключение 26

Список использованной литературы 30

Вложенные файлы: 1 файл

kursovik_erozia_pochv.docx

Содержание

Глава 1. Современное представление об эрозии почв 6

Глава 2. Анализ эрозии почв в Алтайском крае 12

Глава 3. Меры по предотвращению эрозии почв 22

Список использованной литературы 30

Введение

Эрозия почв является одной из важнейших геоэкологических проблем для территории Алтайского края. Более 50 % земель изменено эрозией, насчитывается более 3,5 тыс. оврагов. Выделяются три зоны действия эрозии: преимущественно ветровой, преимущественно водной и совместного их действия. Ветровая эрозия (дефляция) распространена в западной части края на площади более 1300 тыс. га. На Приобском плато и прилежащих районах к ветровому разрушению присоединяется водная эрозия. Зона их совместного воздействия охватывает более 4200 тыс. га. В предгорной полосе Салаира и Алтая, на Бийско–Чумышской возвышенности водная эрозия преобладает на площади более 1500 тыс. га. В предгорных условиях хорошо зарекомендовало себя контурно-мелиоративное земледелие [7].

Высокая степень сельскохозяйственного освоения территории Алтайского края, чрезмерная распаханность земель сельскохозяйственного назначения и недостаточная защищённость сельскохозяйственных угодий полезащитными лесными насаждениями, повышающими устойчивость сельскохозяйственных территорий к антропогенным воздействиям, привели к развитию эрозионных и дефляционных процессов. В степных районах доля дефлированных угодий составляет 70–95% их площади. Даже в южной лесостепи доля дефлированных земель достигает 24%, то есть четвёртую часть сельскохозяйственных угодий. Преобладающая часть дефлированных земель находится в пашне. В процессе обследования [7] установлено, что эродированные земли в засушливой степи (чернозёмы южные) занимают 10% площади сельскохозяйственных угодий. По мере приближения к горам Салаира и предгорьям Алтая доля разрушенных водной эрозией земель возрастает, достигая максимальных величин в средней лесостепи (Бие–Чумышское плато). При этом в сухой степи доля дефлированных земель равна площади сельскохозяйственных угодий. Причём дефляции подвергается не только пашня, но и кормовые угодья, многолетние насаждения. В засушливой и колочной степи дефлирована и некоторая часть пастбищ вследствие повышения их ёмкости. В этих зонах получила развитие поверхностная эрозия, достигая 14–15% площади сельскохозяйственных угодий в колочной степи и 27–30% в предгорьях Алтая. В лесостепи наряду с поверхностной эрозией, распространённой на пашне в средней и слабой степени, развиваются овраги, приуроченные в основном к кормовым угодьям. В средней и южной лесостепи до 60% площади пашни в различной степени смыто. В Присалаирье смыв имеет место на всей пашне и затрагивает почти половину сенокосов и пастбищ. Столь высокая сельскохозяйственная освоенность делает агроландшафты сухой, засушливой, колочной и луговой (предгорья Алтая) степей экологически неустойчивыми и испытывающими значительную антропогенную нагрузку. Более благоприятная экологическая ситуация наблюдается в лесостепной зоне, на что указывают коэффициенты экологической стабильности и антропогенной нагрузки. Однако широкое развитие эрозии (поверхностной и линейной), особенно в Присалаирье, указывает на заметное снижение устойчивости агроландшафтов и их природно-ресурсного и хозяйственного потенциалов [3].

Итак, на территории Алтайского края, эрозионные процессы получили широкое распространение. Более 50 % земель изменено эрозией, насчитывается более 3,5 тыс. оврагов. Выделяются три зоны действия эрозии: преимущественно ветровой, преимущественно водной и совместного их действия. Ветровая эрозия (дефляция) распространена в западной части края (Кулунда) на площади более 1300 тыс. га. На Приобском плато и прилежащих районах к ветровому разрушению присоединяется водная эрозия. Зона их совместного воздействия охватывает более 4200 тыс. га. В предгорной полосе Салаира и Алтая, на Бийско-Чумышской возвышенности водная эрозия преобладает на площади более 1500 тыс. га.

Таким образом, эрозия почв для Алтайского края особо актуальна, что и определило тему курсовой работы.

Цель работы – изучение эрозии почв на территории Алтайского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

— изучить современное представление об эрозии почв;

— проанализировать характер эродированности почв в Алтайском крае;

— рассмотреть меры по борьбе с эрозией почв в Алтайском крае.

Объектом исследования в данной курсовой работе является территория Алтайского края. Предмет исследования – эрозия почв Алтайского края.

В работе были применены описательный, сравнительно-географический и библиографический методы исследований. Описательный метод использовался при рассмотрении и описании эрозии почв. Также в работе был проведен сравнительный анализ показателей эрозии для различных частей территорий Алтайского края. При написании работы мы обращались к различным информационным источникам и ресурсам, применяя, таким образом, библиографический метод исследования.

Глава 1. Современное представление об эрозии почв

Эрозия почв — процесс разрушения почвенного покрова. Эрозия почв включает в себя вынос, перенос и переотложение почвенной массы. В зависимости от фактора разрушения эрозию делят на водную и ветровую (дефляция).Классификация эрозии почв отражена на рисунке 1.

Рисунок 1. Виды эрозии почв (составлено по [8])

Водная эрозия — процесс разрушения почвенного покрова под действием талых, дождевых или ирригационных вод.

По характеру воздействия на почву водную эрозию делят на плоскостную и линейную.

Плоскостная (поверхностная) эрозия — смыв верхнего горизонта почвы под влиянием стекающих по склону дождевых или талых вод. Механизм поверхностной эрозии связан с разрушающей ударной силой дождевых капель и с воздействием поверхностного стока дождевых и талых вод.

Линейная (овражная) эрозия – размыв почв в глубину более мощной струей воды, стекающей по склону. На первой стадии линейной эрозии образуются глубокие струйчатые размывы (до 20–35 см) и промоины (глубиной от 0,3–0,5 до 1–1,5 м). Дальнейшее их развитие приводит к образованию оврагов. Линейная эрозия приводит к полному уничтожению почвы [8].

В горных районах наряду с развитием обычных форм водной эрозии могут возникать селевые потоки (сели). Они образуются после бурного снеготаяния или интенсивных дождей, движутся с большой скоростью и увлекают огромное количество материала в виде мелкозема, гальки и крупных камней. Борьба с ними требует строительства специальных противоселевых сооружений.

По темпам развития различают геологическую (нормальную) и ускоренную эрозию.

Геологическая (нормальная) эрозия – медленный процесс смыва частичек с поверхности почвы, покрытой естественной растительностью, при котором потеря почвы компенсируется в ходе почвообразования. Этот вид эрозии протекает повсеместно, практически не приносит вреда, и охраны почв не требует.

Ускоренная эрозия возникает при удалении естественной растительности, неправильном использовании почвы, в результате чего темп эрозии резко возрастает. Этот вид эрозии приводит к снижению почвенного плодородия, а иногда и к полному уничтожению почвенного покрова, и требует защиты почв.

Ветровая эрозия (дефляция) – процесс разрушения почвенного покрова под действием ветра. В зависимости от размера частиц они могут переносится ветром во взвешенном состоянии, скачкообразно и скольжением по поверхности. Различают пыльные (черные) бури и повседневную (местную) дефляция [6].

Пыльные бури повторяются раз в 3–20 лет, уносят до 15–20 см поверхностного слоя почвы. При этом крупные частицы почвы передвигаются на небольшие расстояния, задерживаясь у различных препятствий и в понижениях рельефа. Наиболее мелкие частицы почвы ( недостаточного увлажнения и низкой относительной влажности воздуха: в районах неустойчивого увлажнения, в засушливых областях, в пустынях и полупустынях.

В результате эрозии происходит снижение плодородия почв (при поверхностной водной эрозии и дефляции) или полное уничтожение почвенного покрова (при линейной водной эрозии). Снижение плодородия связано с постепенным удалением наиболее плодородного верхнего слоя и вовлечением в пахотный горизонт менее плодородных нижних горизонтов. Степень снижения плодородия зависит от степени смытости или сдутости.

В результате эрозии ухудшаются физические, химические и биологические свойства почвы. Снижается содержание и запас гумуса, часто ухудшается и его качественный состав, снижаются запасы элементов питания (азота, фосфора, калия и др.) и содержание их подвижных форм. Ухудшаются структурное состояние и сложение, уменьшается пористость и увеличивается плотность, что приводит к снижению водопроницаемости, увеличению поверхностного стока, снижению влагоемкости и запасов доступной для растений влаги. Потеря верхнего наиболее гумусированного и оструктуренного слоя ведет к снижению биологической активности почв: уменьшается численность микроорганизмов и мезофауны, снижается микробиологическая и ферментативная активность почв [10].

Кроме того, водная эрозия сопровождается рядом других неблагоприятных явлений: потерей талых и дождевых вод, уменьшением запасов воды в почве, расчленением полей, заилением рек, оросительных и дренажных систем, других водоемов, нарушению дорожной сети и т.д.

В конечном счете, ухудшение плодородия эродированных почв приводит к снижению урожая сельскохозяйственных растений.

Различают природные и социально-экономические условия развития эрозии. В первом случае, сами природные условия предрасположены к проявлению эрозионных процессов. Во втором случае, развитию эрозии способствует неправильное использование земель человеком. К природным условиям относятся климат (количество, интенсивность и величина капель дождевых осадков; мощность снегового покрова и интенсивность его таяния), рельеф (крутизна, длина, форма и экспозиция склона), геологическое строение местности (характер горных пород — их податливость к размыву, смыву и дефляции, наличие плотных подстилающих пород), почвенные условия (гранулометрический состав, структурность, плотность и влажность верхнего горизонта) и растительный покров (присутствие и характер растительного покрова, наличие дернины и подстилки).

При диагностике эродированных почв учитывают, какие горизонты почвы снесены при развитии водной или ветровой эрозии, за счет каких горизонтов образуется пахотный слой и каково его плодородие [10].

Почвы, подверженные водной эрозии, разделяются на слабо-, средне- и сильносмытые. Ниже приводится диагностика почв разной степени смытости для основных типов почв (таблица 1).

Таблица 1 — Классификация и диагностика эродированных почв [10]

Источник