Эрозия почв красноярского края

(от лат. erosio — разъедание), — совокупность взаимосвязанных процессов отрыва, переноса и отложения почвы поверхностным стоком временных водных потоков и ветром

Овраг на возделываемом поле |

Эродированные почвы обеднены запасами гумуса и других питательных веществ, у них также ухудшены физические свойства, уменьшена микробиологическая активность. Соответственно, продуктивность таких почв значительно понижена

По образному выражению И. А. Крупеникова, известного историка-почвоведа, «эрозия выполняет по отношению к почве роль гильотины, она её в буквальном смысле обезглавливает: лишает верхних гумусовых горизонтов, в которых сосредоточено почвенное плодородие». Если кислую почву можно нейтрализовать, засолённую — рассолить, солонцеватую — рассолонцевать, уплотненную — разуплотнить, то превратить эродированную почву в неэродированную уже невозможно. В результате эрозионных процессов страдают не только почвы, но и окружающие их ландшафты

Овраг в лесу |

В Красноярском крае 1367.2 тыс. га земель (из них пашни составляют 1295.6 тыс. га) подвержены эрозии или эрозионно опасны. Эродированные земли расположены на 1179.2 тыс. га (из них пашни — 1144.7); эрозионно опасны 188.0 тыс. га (пашни — 150.9). Из эродированных земель подвержено ветровой эрозии 722.7 тыс. га (пашни — 715.9), водной эрозии — 217.0 тыс. га (пашни — 192.7); совместно — 239.5 тыс. га (пашни 236.1). Основные площади эродированных земель находятся в лесостепной зоне

В 11 районах края (Краснотуранском, Сухобузимском, Курагинском, Шушенском, Шарыповском, Балахтинском, Канском, Ужурском, Назаровском, Новоселовском и Минусинском) сельхозугодия эродированы от 30 до 80% (пашни — от 40 до 100%); в семи районах (Уярском, Емельяновском, Манском, Большемуртинском, Ермаковском, Рыбинском и Берёзовском) — от 13 до 30% (пашни от 15 до 40%); в 12 районах (Ачинском, Боготольском, Дзержинском, Идринском, Иланском, Ирбейском, Казачинском, Каратузском, Козульском, Мотыгинском, Нижнеингашском, Партизанском) подвержены эрозии от 3 до 10% земель

Оползень |

Вследствие развития нефтегазового комплекса, предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности, энергетики, транспорта в районах Крайнего Севера продолжается сокращение оленьих пастбищ, ухудшается их состояние. Только за последний год площадь пастбищ сократилась на 1.3 млн. га

Что делать и как вы можете помочь?

Если вы обнаружили в своем районе зарождающиеся либо быстрорастущие сформированные овраги, то вы можете попытаться остановить их рост и развитие посадкой молодых деревьев и кустарников (проще всего — ивы), а также посевом трав. Если в вашем районе уже проводятся масштабные восстановительные мероприятия на подверженных эрозии территориях, если есть возможность помочь лесничествам в формировании лесополос, то вы можете принять участие в этих работах

Источник

Экологический мониторинг как инструмент исследования экосистемы

Геопортал ИВМ СО РАН

Экологическое состояние почвенных ресурсов

Экологическое состояние почвенных ресурсов

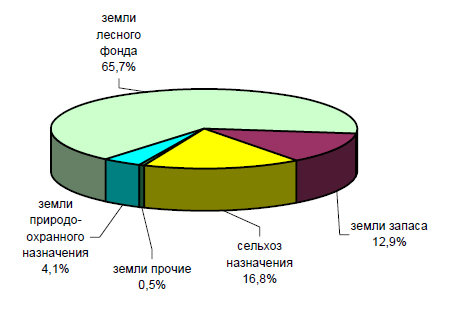

Территория Красноярского края имеет вид меридионально ориентированной полосы длиной 3000 км и шириной 1250 км в северной части и 650 км в южной, которая включает степи и лесостепи, тайгу и лесотундру, тундру и арктические пустыни. Земельные ресурсы Красноярского края составляют 236,6 млн. га (13,7 % территории России). В состав края входят 44 муниципальных района, 15 городских округов краевого подчинения, 4 закрытых административно-территориальных образования (города Железногорск и Зеленогорск, поселки Кедровый и Солнечный), 49 городов районного значения и поселков городского типа, 1632 сельских поселения.Земельный фонд края представлен в виде диаграммы на рисунке 1.

Рисунок 1 -Структура земельного фонда края по категориям земель на 01.01.2008 г.

Земельный фонд края разделен на следующие природно-сельскохозяйственные зоны:

1. Северо-западная зона включает Енисейский и Туруханский районы и территорию, подчиненную г. Игарка, в которой преобладающими отраслями производства являются лесная промышленность, рыболовство, оленеводство и очаговое земледелие. Территория занята в основном лесной растительностью, болотами, реками и озерами.

2. Богучанский, Кежемский, Мотыгинский, Северо-Енисейский районы входят в северо-восточную зону. Здесь основное производство связано с добычей полезных ископаемых и лесопромышленным комплексом. Лесные промыслы, рыболовство и очаговое земледелие представляют здесь сельское хозяйство.

3. В западную зону входят Бирилюсский, Козульский, Пировский и Тюхтетский районы. Качество земель здесь низкое, имеющее болотно-подзолистый характер, поэтому преобладает мясомолочное животноводство.

4. Абанский, Казачинский, Нижне-Ингашский, Тасеевский районы представляют восточную зону. Почвы – выщелоченные черноземы и дерново-подзолистые, а территория зоны большей частью покрыта лесом. Промышленный сектор в основном представлен заготовкой и переработкой древесины. В сельском хозяйстве развито мясомолочное животноводство и производство зерна для фуражных целей.

5. В юго-западную (Ачинскую) зону входят Ачинский, Балахтинский, Боготольский, Большеулуйский, Емельяновский, Березовский, Большемуртинский, Назаровский, Сухобузимский, Ужурский, Шарыповский районы и территория г. Красноярска. Сельскохозяйственные угодья здесь занимают 60–70 % территории, а основная сельскохозяйственная отрасль – производство зерна и овощей.

6. Дзержинский, Иланский, Ирбейский, Канский, Манский, Партизанский, Рыбинский, Саянский, Уярский районы входят в юго-восточную (Канскую) зону. Это зона рискованного земледелия.

7. В южную степную зону входят Краснотуранский, Минусинский, Новоселовский, Шушенский районы. В этой зоне находятся водохранилища Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС. Здесь развито производство зерна, овощей и плодово-ягодных культур. Основная часть орошаемого земледелия находится в этой зоне.

8. Ермаковский, Идринский, Каратузский районы входят в южную горную зону. Сельское хозяйство представлено здесь выращиванием зерновых культур и животноводством, включая выращивание маралов. Основная часть зоны покрыта лесной растительностью.

В Красноярском крае загрязнение почвы остается стабильно высоким, а показатели хуже, чем в среднем по России. Причем для этих территорий санитарно-химический показатель ухудшается, а показатели паразитарного загрязнения почв остаются удовлетворительными. Почва засолена, заболочена, насыщена кислотами и еще множество вредных факторов можно перчислить. Общая площадь засоленных, солонцеватых и солонцовых земель составляет 74 тыс. га (1,65 % сельхозугодий). Площадь переувлажненных 367 тыс. га (8,19 % сельхозугодий), а заболоченных 228,5 тыс. га (5,1 % сельхозугодий). Около 3 млн. га почвы в крае имеют кислую реакцию, из них 1,3 млн. га (26 %) сельхозугодий (рис. 1), пашни – 0,9 млн. га, что составляет 28 % от всей пашни края, а работы по известкованию прекращены. Засоленных почв – 45,7 тыс. га, из них сельхозугодий – 31,9 тыс. га, в т.ч. пашни – 6,5 тыс. га. Заболоченных почв 228 тыс. га, из них сельхозугодий 26 тыс. га. Наибольшие площади кислых почв расположены в Шарыповском, Идринском, Балахтинском и Ермаковском районах. В южных районах края засоление и осолонцевание земель является незначительным.

Переувлажненные и заболоченные земли представлены сенокосами и пастбищами. Наихудшее экологическое состояние земель по трем показателям (закисление, засоление, заболачивание) в Шарыповском районе, которое оценивается как критическое. Удовлетворительное состояние земель по этому показателю в Шушенском районе. Еще одним загрязняющим фактором, является эрозия почвы. Для большинства с/х земель России характерной является эрозия почв, что также приводит к утрате их продуктивности. Самое значительное воздействие на почвенный покров оказывает водная, ветровая эрозия и физическая деградация почв от интенсивной механической обработки и тяжелой техники. Эродированные почвы обеднены гумусом и запасами питательных веществ, в них также ухудшены физические и физико-химические свойства, уменьшена микробиологическая активность, и, соответственно, продуктивность таких почв значительно снижена.

В крае идет также загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами, такими как свинец, кадмий, цинк, фтором и др. вблизи Красноярска, Ачинска, Норильска, Дивногорска, Зеленогорска, а также в Шарыповском и Ужурском районах, где имеются техногенные выбросы. Загрязнение и последующая деструктуризация почв вызваны либо локальным влиянием источника загрязнения, либо переносом токсических веществ в атмосфере. В последующем в почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора и яйца гельминтов, и она становится источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. Так, в г. Красноярске основной вклад в суммарное загрязнение почвы вносят мышьяк, фтор и бенз(а)пирен – 99 %. В г. Норильске отмечено повышенное содержание никеля, меди, свинца, цинка и кобальта. Почва промышленных зон г. Ачинска имеет превышение ПДК по меди (в 9 раз), цинку (в 4 раза), никелю (в 8 раз).

Нарушение почвенного покрова, тоже влияющий фактор. Выполнение работ с нарушением почвенного покрова проводили 244 хозяйствующих объекта на территории 39 районов и 7 городов края. Наибольшие площади нарушенных земель относятся к предприятиям по добыче золота – 6073 га, угольной промышленности – 4710 га, черной и цветной металлургии – 1763 га, а так же к нефтяной промышленности.

Не малую роль играет экономический фактор, сейчас очень много земель брошено, они зарастают древесно-кустарниковой растительностью, заболачивются и не обесчиваются никаким уходом. На почвозащитные работы и поддержания плодородности почвы, необходимы не малые деньги, которые государство не может, или не считает нужным выделять. Так же для работ нужна техника, которой очень не хватает, на которую выделяется очень мало средств. По этой причине, земли забрасывают, так как для больших объемов работ, нужно достаточное количество техники.

Источник

Развитие представлений о географии, свойствах и плодородии черноземов Красноярского края

В статье отражено развитие представлений о географии, генезисе, свойствах и плодородии черноземов Красноярского края. Показан вклад В.В. Докучаева в изучение почв юга Сибири. Приводятся современные оценки состояния черноземов, их трансформации в условиях интенсивного использования.

Ключевые слова: почва, чернозем, почвенный профиль, агрохимические свойства почв, эрозия почв, оценка почв.

Development of ideas abaut geography, genesis, properties and fertility of chernozems of the Krasnoyarsk region is reflected in article. V. V. Dokuchayev’s contribution to studying of soils of the South of Siberia is reflected. Are given the modern estimates of properties of chernozems, their transformations in the conditions of intensive use.

Keywords: soil, chernozem, soil profile, agrochemical properties of soils, erosion of soils, estimate of soils.

Введение

Общепризнанно, что первые специальные исследования почв Красноярского края выполнены почвоведами экспедиций Переселенческого управления в 1909—1912 гг. [2], когда благодаря работе Л.И. Прасолова, Н.В. Благовещенского, А.Н. Стасевича, И.И. Емельянова, К.К. Никифорова и других ученых были получены качественные данные о географии и генезисе почв юга Сибири.

Определенные сведения о почвах края содержатся и в более ранних публикациях. Так, в 1835 г. в Санкт-Петербурге вышла книга первого губернатора Енисейской губернии А.П. Степанова «Енисейская губерния», где приводится достаточно подробное описание местных почв, с мощностью гумусового слоя от 0,5 до 1,0 аршина (35—71см) [13]. А.П. Степанов считал, что качество почв зависит от климата и подстилающей породы, поэтому в разных частях губернии почвы различны. Во втором томе «Историческое обозрение Сибири» П.А. Словцова [12], опубликованном в 1844 г., сказано следующее: «… а с ш. 59 0 земля до подошвы Саяна становится более и более способной к земледелию и состоит из чернозема, глины и песка, в различном содержании трех этих пород, за исключением почвы Кемчугских гор, как единственно глинистой. Вообще от устья Верхней Тунгуски, в Енисей падающей, до погорья Саянского можно считать почву за отлично плодородную…». Значительный вклад в изучение почв южной части губернии внес А.А. Ярилов. В 1896 году в Лейпциге он успешно защитил докторскую диссертацию, которая там же была и издана, на тему «Сельское хозяйство Сибири на примере Минусинского округа Енисейской губернии» [18]. В Минусинском округе им было выделено четыре группы почв: 1) суглинистые и глинистые; 2) чернозёмные (твёрдые и мягкие); 3) песчаные; 4) щелочные. Дана оценка их плодородия по величине урожайности и срокам запуска в залежь.

Названные работы сегодня больше имеют историческое значение, однако в свое время, они являлись необходимым фундаментом для последующего изучения почв Центральной Сибири.

Безусловно, фундаментальной работой о почвах юга Сибири является доклад В.В. Докучаева «По вопросу о сибирском черноземе» [3], сделанный на заседании сельскохозяйственного отделения Вольного экономического общества 11 марта 1882 г. В этой работе В.В. Докучаев тезисно изложил основные положения о распространении и свойствах сибирских черноземов, при этом он отмечал: «… эти положения претендуют на относительную верность – они могут быть справедливы настолько, насколько основательны и точны имеющиеся в литературе факты….».

Цель данной статьи – показать развитие представлений о распространении, свойствах, провинциальных особенностях черноземов Красноярского края и дать современную оценку их состояния.

Объекты и методы исследования

Объектами изучения стали черноземы и агрочерноземы Канского природного округа Красноярского края (рис.1). В почвенном покрове землепользования ОПХ «Солянское» Рыбинского района преобладают черноземы глинисто-иллювиальные тяжелосуглинистые. Почвенные разрезы на пашне, залежи и целине были заложены в 2015 г. и имеют координаты: залежь 10-летняя – 56°0’11.06 » с.ш., 95°10’8.91″в.д.; пашня – 55°59’57.82″ с.ш., 95°10’14.77″ в.д.; целина – 56°0’11.15″ с.ш., 95°10’13.47″ в.д. Использовали сравнительно-аналитический анализ аналогичных почв на целинном, залежном и распаханном участках.

Разрезы закладывались на пологом юго-западном склоне, крутизной 2-4º. Из каждого генетического горизонта отбирались почвенные образцы. Все почвы отнесены к постлитогенному стволу, отделу аккумулятивно-гумусовых почв [5].

Рисунок 1 – Природное районирование юга Красноярского края [14] и объекты исследования (ОПХ Солянское Рыбинского района – желтая звездочка; СПК Майский Ирбейского района – красная звездочка)

Содержание гумуса определяли по методу И.В. Тюрина. Для извлечения подвижной части гумуса (С0,1н.NаОН) использовали 0,1 н. гидрооксид натрия, при соотношении почвы и растворителя 1:20 [9]. Для определения pH солевой суспензии использовали потенциометрический метод.

Часть работы выполнена в СПК «Майский» Ирбейского района, также относящемуся к Канскому природному округу. Отбор почвенных образцов проводился осенью 2011 г. при помощи агрохимического бура на глубину 0—20см. Каждый участок (пашня, 15-летняя залежь) был представлен 19—20 объединенными образцами, состоящими из 20 единичных проб. При определении химического состава подвижных гуминовых кислот использовали термогравиметрический метод [15].

Результаты исследования

В.В. Докучаев никогда не был в Сибири, тем не менее, границы распространения черноземов определены в его докладе достаточно точно: «В губернии Енисейской южная граница чернозема, по-видимому, снова отступает на север, к 52—53 параллели; на севере же она по-старому идет по 56º (Красноярск, Канск); здесь чернозем упоминается в уездах Красноярском, Канском и Минусинском». Это обобщение сделано на основании переписки с Н.М. Мартьяновым, основателем Минусинского публичного музея (в настоящее время Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова). Отмечено также, что «Сибирский чернозем далеко не представляет таких сплошных площадей, как чернозем европейский …», что, конечно же, справедливо. В.В. Докучаев в своем докладе предупреждал: «Под черноземом в Сибири нередко разумеют почвы, ничего общего не имеющие с настоящим черноземом; понятно, таким образом, площадь сибирских черноземов может разрастись до бесконечности». По прошествии более ста лет, на основании обширного экспедиционного и аналитического материала установлено, что в пределах земледельческой части Красноярского края выделяется четыре подтипа чернозёмов: оподзоленный, выщелоченный, обыкновенный и южный, которые не образуют выраженных почвенных поясов [1]. Данные почвы приурочены к шести природным округам: Ачинско-Боготольскому, Красноярскому, Канскому, Назаровскому, Чулымо-Енисейскому и Южно-Минусинскому (см. рис.1). Согласно современным оценкам [4] в структуре почвенного покрова Красноярского края на долю черноземов и лугово-черноземных почв приходится всего около 2,0%, то есть площадь черноземных почв весьма ограничена.

В докладе В.В. Докучаева имеются сведения о семи образцах сибирских почв, в том числе о двух из Енисейской губернии, доставленных ученому А.И. Кытмановым. В почве определено содержание гумуса (7,5 и 11,5%) и гигроскопической воды. Положение Докучаева о свойствах почв выглядит следующим образом: «Состав и строение сибирского чернозема столь же разнообразны, как и у черноземов Европейской России; и тот и другой залегают безразлично на глинах, песках, известняках и на породах массивных (каковы граниты). Очевидно, и качества сибирских черноземов должны быть далеко не одинаковы». Он отмечал, что для доклада использованы «главнейшие работы по сибирским почвам», по результатам которых заключается: «мощность, толщина чернозёмных почв Сибири значительно меньше, чем в европейской России». И далее… «Почвы Сибири далеко не так богаты питательными веществами, как привыкли думать о них».

Для оценки сибирских черноземов В.В. Докучаев использует термины «тароватость» и «богатство», делая между ними принципиальное различие: «первая может обусловить необыкновенные урожаи, но только на короткое время; богатство же почвы обеспечивает урожаи на продолжительный срок». И как заключение звучит: «Баснословная богатая растительность в некоторых частях Сибири, ее необыкновенный рост (конечно, местами) объясняется не столько богатством и силой тамошних почв, сколько их тароватостью, их девственностью …».

Доклад В.В. Докучаева стал первым серьезным обобщением разрозненных материалов о черноземах Сибири, отправной точкой для их дальнейшего изучения и предпосылкой для начала работ экспедиций Переселенческого управления. Ученому удалось дать достаточно объективную картину распространения черноземов в Сибири, показать их основные свойства.

В формировании черноземов ведущим является гумусово-аккумулятивный процесс, обусловливающий развитие мощного гумусового горизонта, накопление элементов питания растений и оструктуривание профиля. Качественные особенности органического вещества черноземов – гуматный характер гумуса, сложность гуминовых кислот, высокая степень их окисленности и ароматизации. В Красноярском крае данный генетический тип почв представлен разными подтипами, родами, видами и разновидностями: от малоплодородных укороченных малогумусных, часто карбонатных, до высокоплодородных, среднемощных и мощных, тучных.

Наиболее надежные, обработанные статистически, данные по черноземам получены П.И. Крупкиным [7] для Канского природного округа (табл. 1).

Таблица 1 – Доверительные профили подтипов черноземов Канского природного округа (фрагмент) [7] (сохранена классификация почв [6])

Содержание частиц, мм

залежь > пашня, а по содержанию подвижных гумусовых веществ – целина > пашня > залежь.

4. Подвижные гуминовые кислоты характеризуются высоким содержанием алифатических соединений, доля которых составляет в пахотных агрочерноземах 57 %, в залежных – 66%. Химический состав подвижных гуминовых кислот черноземов трансформируется под влиянием залежи. Пребывание почвы в залежном состоянии в течение 15 лет приводит к увеличению в составе гуминовых кислот алифатических групп на 9 % и уменьшению циклических углеводородов на 2%.

5. Антропогенное воздействие на агроландшафты юга Красноярской лесостепи заключается в прогрессирующем развитии эрозионных процессов, механическом перемешивании гумусового и иллювиального горизонтов при обработке почв, что приводит к формированию маломощных, мало гумусированных, выпаханных агрочерноземов, содержащих карбонаты с поверхности, или на небольшой (10—20 см) глубине. Выход на дневную поверхность и поступление в гумусовый горизонт позднеплейстоценовых, высококарбонатных пород сартанской свиты резко меняет свойства почв, приводит к снижению их плодородия и сельскохозяйственной значимости.

Источник