Основы безопасности жизнедеятельности

8 класс

Урок 28

Изменение состояния суши (почвы)

|  |  |

| Как воздух и вода, почва — важнейший элемент биосферы, во многом определяющий состояние внешней среды обитания человека. Она состоит из разнообразных минеральных и органических веществ. К первым относятся кремнезем, глинозем, известь и магнезия, ко вторым — измененные останки представителей растительного и животного мира. Состав почвы не одинаков в различных местностях: в одном месте в ней преобладают минеральные, в другом — органические вещества. При этом он везде постоянно меняется в качественном отношении. В этом процессе большую роль играют микроорганизмы и дождевые черви. Почва выполняет две основные функции, которыми обусловлена возможность жизни на Земле: — производство органических веществ, в том числе сельскохозяйственных культур; В наше время почва стала еще и биологическим фильтром, поглощающим и обезвреживающим (утилизирующим) промышленные и коммунально-бытовые отходы.

Деградации почвы во многом способствует нерациональное использование земельных ресурсов: На земном шаре на одного человека в среднем приходится около 0,38 га пашни. Но это в среднем. В разных странах этот показатель неодинаков. Так, в Японии он составляет 0,05 га, в наиболее землеобеспеченной Канаде — 2,05 га, в России, как считают специалисты, он близок к оптимальному — 0,88 га. За последние 25 лет площадь сельскохозяйственных угодий сократилась в мире на 33 млн га несмотря на вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых земель. За этот же период в России площадь сельскохозяйственных угодий, приходящихся на одного жителя, уменьшалась на 24% , а площадь пашни — на 18% . Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий: — зарастание лесом и кустарником мелкоконтурных и удаленных участков;

В России площадь пашни, подверженной водной и ветровой эрозии, составляет 82 млн га, или 64% всей ее площади. Ежегодно потери из-за нее плодородной почвы составляют 1,5 млрд т. Несмотря на проведение осушительных работ, увеличивается площадь переувлажненных и заболоченных земель. Из земель, используемых под сельскохозяйственные угодья, 7,3% имеют засоленные почвы, а 1,5 млн га — кислые. Все более значительные масштабы приобретает опустынивание. Общая площадь засушливых земель на нашей планете составляет 6,1 млн га. Из них 32% находятся в Азии, примерно столько же — в Африке, 12% — в Северной Америке, 11% — в Австралии, 8% — в Южной Америке и 5% — в Европе. Причиной опустынивания засушливых земель часто является их засоление. В Европе опустыниванием затронуты 18% орошаемых земель. Подобная картина наблюдается и в нашей стране. За последние пять лет площадь, занятая песками, только в Калмыкии возросла на 4 7,7 тыс. га. Почвы вокруг больших городов и крупных центров цветной и черной металлургии, химии, нефтехимии, машиностроения, вблизи автомагистралей и тепловых электростанций сильно загрязнены тяжелыми металлами, нефтепродуктами, соединениями фтора и другими токсичными веществами. Стихийные бедствия и катастрофы, промышленные аварии, выбросы в атмосферу неочищенных или плохо очищенных отходов производства, которые затем осаждаются на почву, вредно влияют на ее состояние, нарушают естественные процессы почвообразования. Часто происходят необратимые изменения воздухо- и водопроницаемости почвы, ее зернистости и многих других важных свойств. Разрушение почвы, загрязнение ее химическими и органическими веществами наносят ощутимый вред здоровью людей, растительному и животному миру. Так, нарушение биохимического состава почвы приводит к недостаточному или избыточному содержанию в ней очень важных для здоровья человека и представителей животного мира микроэлементов: йода, кобальта, фтора, молибдена, марганца, цинка, бора, стронция, селена и многих других. Это ведет к изменению их содержания в воде и растениях, а следовательно, и в организме человека. Помимо химических элементов и соединений в почве могут содержаться болезнетворные микроорганизмы, яйца и личинки червей, паразитирующих в организмах людей и животных. Заражение ими почвы происходит в результате антисанитарного состояния мест сбора и хранения хозяйственных отбросов и разбрасывания нечистот на участках, отведенных для индивидуальных садов и огородов. Пройдя в почве определенный этап своего развития, они попадают на руки и продукты питания, переносятся насекомыми, поднимаются в воздух вместе с пылью, проникают в живые организмы и вызывают различные заболевания.

Еще одним фактором загрязнения почвы, а вместе с ней окружающей среды являются свалки, переполняемые промышленными и бытовыми отходами. Отходы бывают твердые и жидкие.

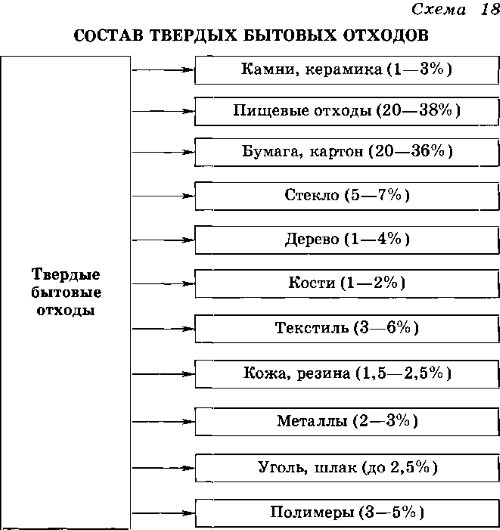

Твердые бытовые отходы при соответствующей обработке могут быть использованы как сырье для хозяйственной деятельности. На долю каждого жителя нашей планеты приходится около 20 т отходов в год. Состав их чрезвычайно разнообразен.

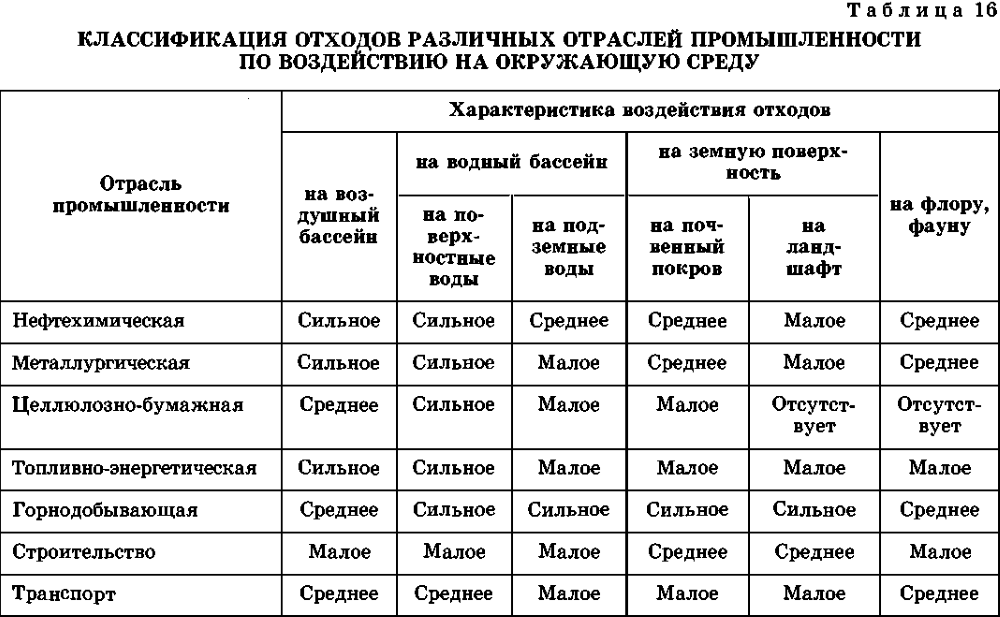

Существует классификация отходов различных отраслей промышленности по их воздействию на окружающую среду (табл. 16). Основные вещества, загрязняющие окружающую среду (перечень согласован странами ООН, участвующими в мероприятиях по улучшению и охране окружающей среды): К сожалению, из отходов утилизируют главным образом металлы и частично окалину. Большую часть остальных отходов (около 97%) вывозят на свалки, около 2% сжигают и только около 1% перерабатывают с получением полезных продуктов. Почва обладает способностью к самоочистке. Однако этот процесс очень долгий и сложный, самоочистительные возможности почвы весьма ограничены.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ18. Из каких элементов состоит почва? 19. Какие факторы внешней среды влияют на состояние почвы? 20. Наличие каких веществ в почве существенно влияет на состояние здоровья человека? 21. Какие биологические факторы загрязняют почву? 22. Расскажите о бытовых и промышленных отходах как о факторах загрязнения почвы. Назовите состав твердых бытовых отходов. 23. Как можно сохранить почву, и почему это очень важно для человека? Источник Реферат на тему: Загрязнение почвыУ вас нет времени на реферат или вам не удаётся написать реферат? Напишите мне в whatsapp — согласуем сроки и я вам помогу! В статье «Как научиться правильно писать реферат», я написала о правилах и советах написания лучших рефератов, прочитайте пожалуйста. Собрала для вас похожие темы рефератов, посмотрите, почитайте:

ВведениеПочва — особое природное образование с рядом особенностей, присущих живой и неживой природе. Это результат длительной трансформации поверхностных слоев литосферы под общее, взаимозависимое взаимодействие гидросферы, атмосферы, живых и мертвых организмов. Земной покров является важнейшим природным образованием. Его роль в обществе определяется тем, что почва является источником продовольствия, обеспечивающим 95%-97% мирового населения продовольствием. Особенностью почвенного покрова является его плодородие, которое понимается как совокупность свойств почвы, обеспечивающих урожайность сельскохозяйственных культур. Природное плодородие почвы связано с питательными веществами почвы и ее водным, воздушным и тепловым режимом. Почва покрывает потребности растений в воде и азоте для их питания, так как является важнейшим фактором их фотосинтетической активности. Плодородие почвы также зависит от количества солнечной энергии, накопленной в почве. Растительность ежегодно накапливает большое количество солнечной энергии во время фотосинтеза и производства биомассы, которая преобразуется в n*1010 тонн органического вещества. Большая часть синтезированного органического вещества из-за его разложения перерабатывается в почву и воду. Потребление фитомассы человеком оценивается примерно в 3,6*1018 тонн. Земной покров является частью саморегулирующейся биологической системы, которая является существенным компонентом биосферы в целом. Живые организмы, растения и животные, населяющие Землю, регистрируют солнечную энергию в виде фито- и зоомассы. Продуктивность наземных экосистем зависит от теплового и водного баланса поверхности Земли, который определяет разнообразие форм обмена энергией и материалами в пределах географического охвата планеты. Площадь мировых земельных ресурсов составляет 129 млн. км2, или 86,5% площади земли. Около 15 млн. км2 (10% страны) обрабатываются пахотными землями и многолетними насаждениями и 37,4 млн. км2 (25%) — сенокосными лугами и пастбищами. Общая площадь пахотных земель оценивается различными исследователями по-разному: от 25 до 32 млн. км2. Земные ресурсы Земли дают пищу большему количеству людей, чем это возможно в настоящее время. Однако в связи с ростом численности населения, особенно в развивающихся странах, деградацией почв, загрязнением, эрозией и т.д., а также выделением земельных участков для городского, сельского и промышленного развития количество пахотных земель на душу населения резко сокращается. Влияние человека на почву является составной частью общего влияния человеческого общества на земную кору и ее верхний слой, на природу в целом, которое усиливается, особенно в эпоху научно-технической революции. В то же время не только усиливается взаимодействие человека с землей, но и меняются основные характеристики взаимодействия. Проблема «человек-почва» осложняется урбанизацией, растущим использованием земли и ее ресурсов для промышленного и жилищного строительства, а также растущим спросом на продовольствие. Воля человечества, природа изменений почв, почвообразующие факторы — рельеф, микроклимат, новые реки и т.д. — создают новые условия. Под влиянием промышленного и сельскохозяйственного загрязнения меняются свойства почв и процессы их формирования, снижается потенциальное плодородие, технологическая и питательная ценность сельскохозяйственной продукции и др. Загрязнение природной среды — это сложный процесс, связанный с деятельностью человека. Автор фундаментального доклада по экологии Y. Odum (1975) указывает на то, что «загрязнение окружающей среды — это природный ресурс, который неуместен», поскольку он чужд природным экосистемам и, накапливаясь в них, нарушает процессы циркуляции материи и энергии, снижает их продуктивность, влияет на здоровье человека. В книге Франсуа Рамада (1981 г.) «Основы прикладной экологии» дается следующее определение загрязнения: «Загрязнение — это неблагоприятное изменение окружающей среды; оно полностью или частично является результатом человеческой деятельности, которая прямо или косвенно изменяет распределение случайной энергии, уровни радиации, физические и химические свойства окружающей среды и условия существования живых существ». Эти изменения могут воздействовать на человека непосредственно или через сельскохозяйственные ресурсы, воду или другие биологические продукты (вещества). Они могут также воздействовать на человека, влияя на физические свойства предметов, находящихся в его владении, на условия отдыха на природе и на самочувствие самой природы. Загрязнителем может быть любое физическое вещество, химическое вещество или вид, который выбрасывается в окружающую среду или поступает из нее в определенное время в количествах, превышающих его нормальную концентрацию, предельные количества, ограниченные естественные колебания или средние значения естественного фона. Основным показателем, характеризующим воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду, является предельно допустимая концентрация (ПДК). С экологической точки зрения, предельно допустимые концентрации данного вещества — это верхние пределы предельных факторов окружающей среды (особенно химических соединений), где их содержание не превышает допустимых пределов экологической ниши человека. В зависимости от степени устойчивости к загрязняющим веществам, почва высвобождается:

Чувствительность к загрязняющим веществам почвы может быть классифицирована следующим образом:

Чувствительность или устойчивость почв к загрязняющим веществам должна быть определена соответственно:

Жилые дома и бытовые предприятия. Среди загрязняющих веществ наиболее распространены бытовые отходы, пищевые отходы, фекалии, строительный мусор, отходы отопления, бытовые предметы, которые пришли в непригодность; отходы общественных учреждений — больниц, столовых, гостиниц, магазинов и т.д. Вместе с фекалиями патогенные бактерии, яйца гельминтов и другие вредители часто попадают в почву и через пищу в организм человека. Остатки фекалий могут содержать таких представителей патогенной микрофлоры, как возбудители брюшного тифа, дизентерии, туберкулеза, полиомиелита и др. Уровень смертности в почве варьируется от одного микроорганизма к другому. Некоторые патогенные бактерии могут сохраняться долгое время и даже размножаться в почве и в самой почве. К ним относятся патогены столбняка (до 12!), газовая гангрена, сибирская язва, ботулизм и некоторые другие микробы. Почва является важным фактором в передаче яиц гельминтов, что определяет возможность распространения ряда гельминтов. Некоторые гельминты — геогельминты (аскариды, кротовые крылья, анкилостомиды, боковые, трихотронилиды и т.д.) — проходят одну из стадий своего развития в почве и могут оставаться там жизнеспособными в течение длительного времени. Например, яйца аскаридов могут оставаться жизнеспособными в почве в условиях среднего пояса России — до 7-8 лет, в Средней Азии — до 15 лет, яйца кроликов — от 1 года до 3 лет. Промышленные предприятия. Твердые и жидкие промышленные отходы постоянно содержат некоторые вещества, которые могут оказывать токсическое воздействие на живые организмы и их сообщества. Например, металлургические отходы обычно содержат соли цветных и тяжелых металлов. Машиностроительная промышленность выбрасывает в окружающую среду цианиды, соединения мышьяка и бериллия. При производстве пластмасс и синтетических волокон образуются отходы бензола и фенола. Отходы целлюлозно-бумажной промышленности, как правило, включают в себя фенолы, метанол, скипидар и остатки кубиков. Управление тепловой энергией. Кроме образования массовых шлаков при сжигании угля, тепловая энергия связана с выбросами в атмосферу сажи, несгоревших частиц и оксидов серы, которые в конечном итоге обнаруживаются в почве. Сельское хозяйство. Удобрения, токсичные химические вещества, используемые в сельском и лесном хозяйстве для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. Загрязнение почвы и нарушение нормального круговорота веществ вызваны не дозированным внесением минеральных удобрений и пестицидов. Пестициды, с одной стороны, спасают урожаи, защищают сады, поля, леса от вредителей и болезней, уничтожают сорняки, освобождают людей от кровососущих насекомых и переносчиков наиболее опасных болезней (малярии, клещевого энцефалита и т.д.), с другой — разрушают природные экосистемы, вызывают гибель многих полезных организмов, оказывают негативное влияние на здоровье человека. Пестициды обладают рядом свойств, которые усиливают их негативное воздействие на окружающую среду. Технология применения определяет прямой доступ к объектам окружающей среды, где они передаются по пищевым цепям, долго циркулируют во внешней среде, от почвы к воде, от воды к планктону, затем к рыбам и человеку или от воздуха и почвы к растениям, травоядным и человеку. Вместе с навозом почва часто заражена патогенными бактериями, яйцами гельминтов и другими вредителями, которые попадают в организм человека через пищу. Транспорт. Оксиды азота, свинец, углеводороды и другие вещества, которые оседают на поверхности почвы или поглощаются растениями, интенсивно выделяются во время работы двигателей внутреннего сгорания. Каждое транспортное средство выбрасывает в среднем 1 кг свинца в виде аэрозоля в год. Свинец выделяется в выхлопных газах автомобилей, откладывается на растениях и проникает в почву, где из-за плохого растворения может оставаться долгое время. В растительных тканях прослеживается ярко выраженная тенденция к повышению содержания свинца. Это явление можно сравнить с ростом потребления топлива, содержащего тетраэтилсвинец. Люди, живущие в городе вблизи автомагистралей с интенсивным движением, рискуют в течение нескольких лет накапливать в своем теле столько свинца, что он намного превышает допустимый предел. Свинец содержится в различных клеточных ферментов, так что эти ферменты не могут больше выполнять свои предназначенные функции в организме. В начале отравления наблюдалась повышенная активность и бессонница, позднее усталость, депрессия. Более поздними симптомами отравления являются функциональные нарушения нервной системы и повреждения мозга. Автомобильное движение в Москве выпускает 130 кг вредных веществ на человека в год. ЗаключениеПри заправке машин на полях и в лесах, на лесосеках и т.п. почва загрязнена нефтепродуктами. Самоочистка почвы обычно происходит медленно. Накапливаются токсичные вещества, которые способствуют постепенному изменению химического состава почвы, нарушению единства геохимической среды и живых организмов. Из почвы токсичные вещества могут попадать в организм животных и человека и вызывать серьезные заболевания и смертельные последствия. Металлические соединения, такие как железо, ртуть, свинец, медь и т.д. накапливаются в почве. Ртуть попадает в почву с пестицидами и промышленными отходами. Суммарные неконтролируемые выбросы ртути составляют до 25 кг в год. Степень химических превращений поверхности литосферы можно оценить на основе следующих данных: За одно столетие (1870-1970 гг.) на поверхность земли было отложено более 20 млрд. тонн шлака и 3 млрд. тонн золы. Выбросы цинка, сурьмы составили по 600 тыс. тонн, мышьяка — 1,5 млн тонн, кобальта — более 0,9 млн тонн, никеля — более 1 млн тонн. Список литературы

Образовательный сайт для студентов и школьников Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника. © Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института Источник ➤ Adblockdetector |

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЫ.

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЫ.  Твердые отходы — это отходы металлов, дерева и других материалов, пыли минерального и органического происхождений, отходы, поступающие из очистных сооружений, а также промышленный мусор: резина, бумага, ткань, песок и т. п. (схема 18).

Твердые отходы — это отходы металлов, дерева и других материалов, пыли минерального и органического происхождений, отходы, поступающие из очистных сооружений, а также промышленный мусор: резина, бумага, ткань, песок и т. п. (схема 18).