Охрана почвы

О почве говорят, что она — зеркало природы. В ней, как в фокусе, видны все связи, объединяющие нашу природу в единое целое. Эту величайшую ценность, которая дала человеку природа, необходимо охранять. От чего? От кого? Что может угрожать нашей почве? Оказывается, чтобы образовалось это уникальное природное тело, нужно очень много времени. 1 см почвы восстанавливается за 100 лет, а разрушить или загрязнить ее можно за несколько минут.

У почвы много врагов. Среди них в Пермском крае наибольшую опасность представляет эрозия — это физическое удаление всей почвы или ее части. Эрозия бывает водная или ветровая.

Не трудно догадаться, что в Пермском крае, столь богатом водными ресурсами, чаще встречается водная эрозия. В свою очередь, водная эрозия бывает плоскостная, которая приводит к смыву верхнего слоя почвы, и линейная, приводящая к образованию оврагов .

Особенно сильные разрушения водная эрозия производит во время весеннего паводка. С водой связаны и другие формы эрозии: обвалы и оползни.

Чтобы не допустить разрушения почвы, люди всячески стараются закрепить ее, высаживая растительность с широко разветвленными корнями, которые удерживают почвенные частицы. Там, где есть крупные склоны, способствующие появлению овражной эрозии, как, например, на Южной дамбе в Перми, люди делают дополнительные поперечные укрепления.

Меньше выражена в нашем крае ветровая эрозия, однако на открытых пространствах она может нанести немало вреда, поэтому высаживают лесополосы.

Почве могут угрожать еще заболачивание или засоление. К заболачиванию приводит нерациональная вырубка леса, что тоже встречается в крае, а «пересолить» почву может излишнее использование удобрений. Да, почвам угрожает столько бед и болезней, что, безусловно, охрана ее — одно из наиболее важных дел. Главное — не допускать ошибок в использовании почвы и заботиться о ней, как о живом организме.

Источник

Глава 4 «Как тебе живется, особое царство?»»

Отличительная черта науки о почвах, основы которой были заложены замечательным русским ученым В.В.Докучаевым, — это его стремление всегда и во всем быть полезной хлеборобу, человеку земли. Почву изучают для того, чтобы знать, как ее лучше использовать, как сохранить и повысить плодородие. Именно с этого началось почвоведение в России. Именно поэтому в 1892г., когда житницу царской России вновь поразил неурожай, профессор Докучаев, к тому времени признанный ученый-почвовед, опубликовал интереснейшую книгу, в которой говорилось не только о почвах. Василий Васильевич любил свой народ, свою землю, и он не мог примириться с тем, что в богатейших черноземных областях так часто бывает засуха. В чем же причина катастрофических засух? Неужели это неизбежное зло, причина которого заложена в самой природе и с которым невозможно бороться? Почвы необычайно плодородны, климат благоприятный – откуда же эта страшная и всегда неожиданная – засуха? Количество атмосферных осадков с тех времен, когда степь не знала земледельца, почти не изменилось. Почему же дожди, которые раньше поили травы в рост человека, теперь не могут обеспечить урожай пшеницы? Ответить на этот вопрос и взялся В.В. Докучаев. Он исходил тысячи верст по чернозёмной степи, исследовал не только почвенный покров. Он постигал, как работает сложнейший механизм природы, как изменилась степь в течение десятков и сотен лет – медленно, незаметно для глаза, но неотвратимо. У почвы есть враги. Кто они? …Земледельцу, пришедшему в степное раздолье, нужен был, прежде всего, хлеб. Поэтому он распахал почву и засеял её пшеницей. Исчез мощный покров трав. Почва стала беззащитной, особенно на склонах. Талые и дождевые воды уже не задерживались толстым слоем степного войлока и не переходили оттуда в почву, а скатывались по бороздам, унося с собой её частички. Так в степи начали расти ненасытные овраги. Однако землепашцу нужен был не только хлеб, но и жильё. Поэтому в степи стали быстро исчезать те немногие островки леса, которые сохранялись в наиболее увлажненных её частях, у рек, на водоразделах. Крупные помещики охотно продавали лес прямо на корню. А ведь они не просто торговали древесиной, а лишали степь воды. Зеленая защита растягивала таяние снегов, задерживала дождевые воды. Поэтому теперь реки бурно вспухали в паводок и сильно мелели летом. Со временем положение ухудшилось. Распахивались все большие площади. Вырубались остатки леса. Росли и множились овраги. Земледелие, по словам Докучаева, стало чем-то вроде азартной игры: повезет – снимешь хороший урожай, не повезет – останешься без хлеба. Никакой, даже геркулесовский организм не в состоянии часто переносить бедственных случайностей. Враги почвы были названы: вода, овраги, ветер. Сегодня к этим врагам можно добавить ещё человека. В.В.Докучаев предложил удивительную по тем временам программу работ: регулировать течение рек, строить водохранилища, обуздать овраги, сажать лес. Он считал возможным даже улучшить степной климат. Царская Россия, естественно, не могла и думать о переделке природы в таких огромных масштабах. Докучаев понимал, что планы его осуществимы лишь в далеком будущем. Однако чувство долга перед Родиной было необыкновенно сильно в нем. Как ученый, он отлично понимал, что, прежде чем взяться за осуществление таких грандиозных работ, необходимо поставить сотни опытов и ответить на тысячи вопросов. Поэтому в 1892 году под руководством Докучаева организуется «Особая экспедиция», в задачу которой входило изучение способов лесоразведения, закладка опытных участков, исследование влияния лесных полос на климат и урожай хлебов. Пять лет руководил Докучаев «Особой экспедицией». Было организовано несколько опытных станций. Одна из них – в каменной степи – существует и ныне. Здесь находится сейчас институт земледелия центральной черноземной полосы, носящий имя В.В.Докучаева.

Как будет жить особое царство природы, зависит и от нас. На уроке мы обсудили вопрос «Надо ли сжигать сухую траву и листья?» Вот некоторые высказывания.

Ø «Из-за ежегодного сгребания и сжигания листвы и сухой травы почва лишается перегноя, становится истощенной и бесплодной. Ведь подстилка из опавших листьев и побегов – отличное органическое удобрение, которое обеспечивает растущие деревья, кустарники и травы питательными веществами. Опавшие листья – это не мусор, а единственное удобрение для дикорастущих растений. При сжигании оно буквально вылетает в воздух. Кроме того, оголенная, выжженная земля намного быстрее теряет накопленную за зиму влагу, что мешает полноценному развитию и жизнедеятельности растений».

Ø «Сжигание травы – большая беда для обитателей «травяных джунглей»: растений и животных. В огне гибнут насекомые, лягушки, кладки птиц, гнездящихся на земле. Сгорают корни и корневища растений, их семена, так и не попав в землю. Не случайно так беден видовой состав растений и животных в местах частых пожаров».

Ø «Не каждый думает о том, сколько копоти и вредных газов попадает в это время в атмосферу, загрязняя ее. Терпкий запах горящей листвы и старой травы к тому же небезопасен. Ведь даже дым от обычного костра из хвороста содержит десятки веществ, вредных для здоровья человека. При весенних и осенних кострах, сжигающих «мусор», концентрация этих веществ во много раз превышает гигиенические нормы, предъявляемые к воздуху, которым мы дышим. Такие кострища буквально пышут ядом. У людей ухудшается самочувствие, обостряются аллергические заболевания, заболевания органов дыхания. Массовое сжигание листвы и травы приводит к такому загрязнению атмосферы, которое сравнимо с мощными промышленными выбросами».

Значит, не зря в народе говорят: от пала все пропало. И это справедливо. Нельзя сжигать мусор, а полезнее закапывать его в землю, пусть превращается в удобрение. Значит, будет больше плодородных земель, богаче будет наша страна. Охрана почв – важнейшая задача человечества. Известные почвоведы нашей страны в 2001 году издали первую в мире «Красную книгу почв Оренбургской области», в которую внесены все типы почв, надлежащие сохранению их в естественном виде.

Заключение

Земля-кормилица. Мы так часто слышим эти слова, что почти не придаем им значения. А ведь правильнее было бы сказать, что растут деревья и трава, шумят леса и колышется в поле пшеница только благодаря тому, что у нас есть земля, а точнее почва. Образование почвы началось с появлением на Земле первых живых существ, так что именно им мы обязаны жизнью. Важнейшее свойство почвы – плодородие. Возделывая сельскохозяйственные культуры, люди обратили внимание на то, что урожай, выращенный из семян одного и того же растения, оказывается неодинаковым на различных земельных участках. Еще в глубине веков узнали о том, что существуют различные почвы и научились по внешним признакам определять, на каких участках можно при меньшей затрате труда получить больший урожай. Но приоритет русской науки о почвах признается во всем мире. В результате работы над рефератом выяснено:

Ø Наука о почвах появилась в России (1883). В.В.Докучаев вскрыл подлинные законы почвообразования и объяснил, почему в различных природных условиях возникают неодинаковые почвы. Изучил и обосновал теорию происхождения почв. Опубликовал труд «Русский чернозем». Это год основания науки о почвах. В. В. Докучаев установил, что типы почв располагаются зонами, поясами, в зависимости от климата и растительности. Открытия Докучаева имеют большое значение для организации рационального использования земель в сельском хозяйстве и лесоводстве, для правильного размещения возделываемых культур и выбора наиболее выгодных систем земледелия. Он установил, что леса на водоразделах регулируют водный режим, предотвращают обмеление судоходных рек, защищают почвенный покров от разрушения.

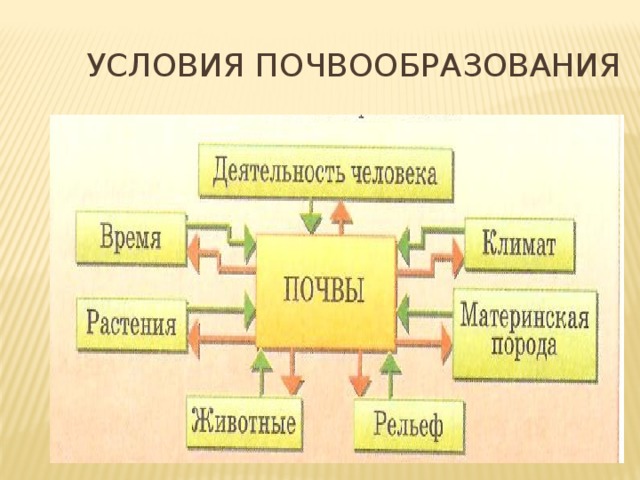

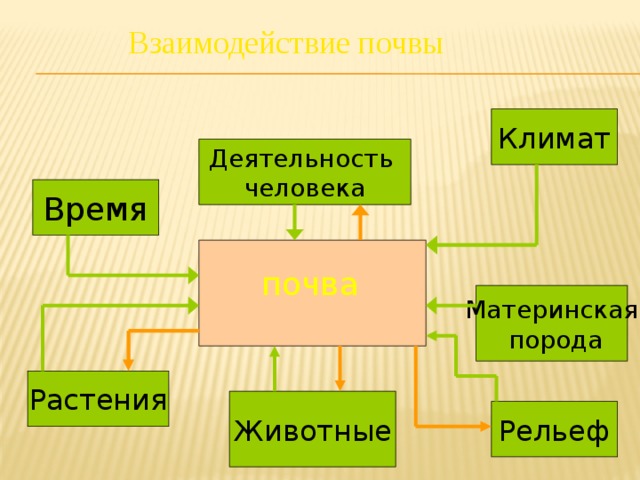

Ø В.В.Докучаев назвал факторы почвообразования: материнские породы, климат, рельеф, живые организмы, время. Сегодня к этим факторам можно добавить ещё антропогенный, то есть деятельность человека.

Ø Выкопав много почвенных разрезов, В.В.Докучаев «нарисовал» лицо почвы. В разрезе почва похожа на слоеный пирог. Сверху гумусовый слой. Именно гумус определяет важнейшее свойство почвы – плодородие. Ниже находится горизонт вымывания – более светлый. Ещё ниже – горизонт вмывания. Он опять темнее. Мощность почвы не везде одинакова.

Ø У почвы есть враги: овраги, ветер, вода, человек. Человек может повысить плодородие почвы, а может и понизить. Чтобы плодородие повысилось, не надо сжигать сухую траву и мусор.

Почвенный покров Земли (педосфера) является важнейшим компонентом экологических систем суши и биосферы планеты в целом. Почвенная оболочка представляет собой незаменимую часть механизма биосферы. Если это звено будет разрушено или уничтожено на больших пространствах, то общий механизм биосферы будет глубоко и необратимо нарушен. Основоположник почвоведения, В.В.Докучаев рано ушел из жизни, ему не довелось увидеть плодов своего упорного труда, услышать живую тишину возрожденной степи. Он был, однако, счастлив в другом – в создании совершенно новой науки, науки о почве. Уже при его жизни почвоведение получило всеобщее признание. Почвенные карты и коллекции из России пользовались большим успехом на международных выставках, русские методы исследования начинали применять во всем мире. Почвоведение и сегодня немыслимо без основ Докучаева, его взглядов на почву. Он вырастил много талантливых учеников, воспринявших его идеи. И чтобы ни делал сегодняшний почвовед, в его работе обязательно есть зерно, посеянное много лет назад этим замечательным русским ученым.

Список литературы

1. Иванов П.П. Агрохимический кружок в школе. М., Учпедгиз, 1958.

2. Горбылева А.И. Почвоведение с основами геологии. Учебное пособие для ВУЗов, 2002

3. Димитриев Ю.О. Полевые практики по почвоведению.Ульяновск, 2010

4. Кауричев И.С. Почвоведение. Учебное пособие для ВУЗов, 1989

5. Учебник География России

6. Фридланд В.М. Просто земля. М., Просвещение, 1977.

7. Энциклопедия юного биолога. М., Педагогика, 1986.

8. Энциклопедия юного натуралиста. М., Педагогика, 1986.

Источник

Почва — «особое природное тело»

Понятия: «почва», «почвенный профиль», «почвенный горизонт», «механический состав почвы», «структурные и бесструктурные почвы», «факторы почвообразования», типы почв», «земельные ресурсы», «почвенные ресурсы».

Основные типы почв: их свойства, различия в плодородии, размещение на территории России и Краснодарского края.

Содержимое разработки

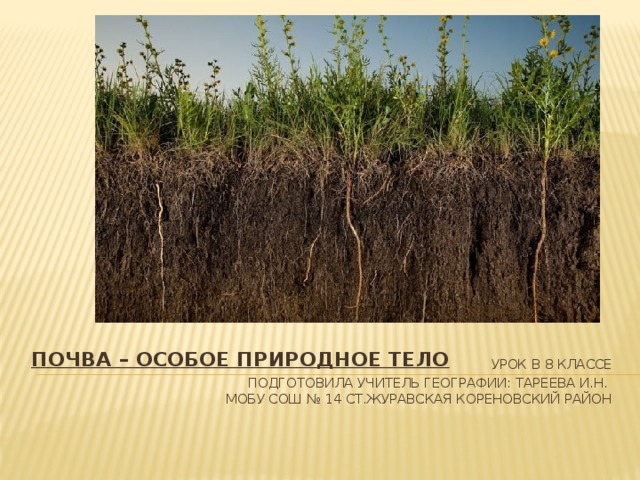

ПОЧВА – ОСОБОЕ ПРИРОДНОЕ ТЕЛО

Урок в 8 классе подготовила учитель географии: Тареева И.Н. МОБУ СОШ № 14 ст.Журавская Кореновский район

- создать условия для получения новых знаний по изучению и первичному закреплению нового материала по теме «Почва — особое природное тело» на основе уровневой дифференциации, проблемного обучения, ИКТ в форме групповой работы с таблицами и схемами и краеведческой работы на уроке.

ЗАДАЧИ: задачи: — образовательные: понятия: 1.«почва», «почвенный профиль», «Почвенный горизонт», «механический состав почвы», «структурные и беструктурные почвы», «факторы почвообразования», «типы почв», «земельные ресурсы», «почвенные ресурсы». 2. основные типы почв: их свойства, различия в плодородии, размещение на территории России и Краснодарского края. -развивающие: определять главные зональные типы почв и закономерности их распространения на территории страны и Краснодарского края, наносить на контурную карту основные типы почв. -воспитательные : способствовать пониманию взаимосвязи человека и природы, совершенствовать экологическое воспитание, социологизацию учащихся, формировать гражданскую позицию и мировоззренческую идею о целостности познания картины мира, воспитывать бережное отношение к почве как к компоненту природы.

Тип урока : урок изучения и первичное закрепление нового материала

- формы работы учащихся : групповая с элементами фронтальной

- оборудование урока: учебник по географии, рабочая тетрадь, карта, атласы, компьютер, экран.

- интернет-ресурсы : сайт ФЦИОР http://www.fcior.edu.ru и ЕК ЦОР http://school-collection.edu.ru

- Меня бьют, колотят, ворочают, режут.

- Я все терплю и всем добром плачу.

- (почва)

- Проблемный вопрос:

- В.В.Докучаев сказал: «Почва – зеркало ландшафта». Докажем, что это так.

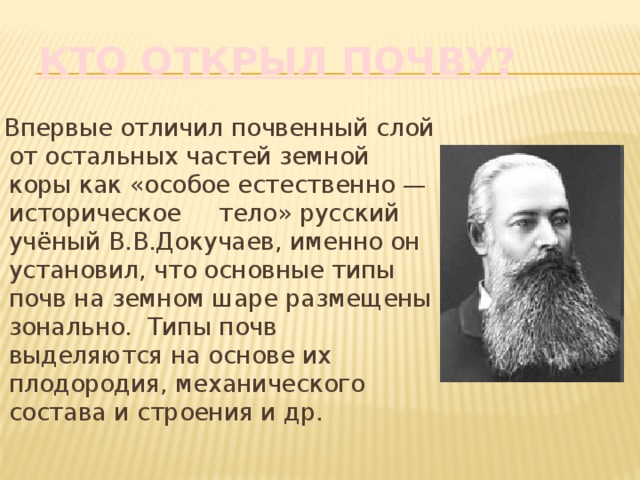

Впервые отличил почвенный слой от остальных частей земной коры как «особое естественно — историческое тело» русский учёный В.В.Докучаев, именно он установил, что основные типы почв на земном шаре размещены зонально. Типы почв выделяются на основе их плодородия, механического состава и строения и др.

- Изучением почв занимается почвоведение, основоположником которого является известный русский учёный Василий Васильевич Докучаев (1846 – 1903).

- На основании его предположений, современное представление о почве таково:

- Почва – природный комплекс со своим органическим миром, водным, газовым и температурным режимом.

В мире мудрых мыслей

- «Я знаю, что такое почва. Это не мертвая горная порода, это полное жизни, совершенно особое природное образование»

Добра мать для своих детей, а земля — для всех людей.

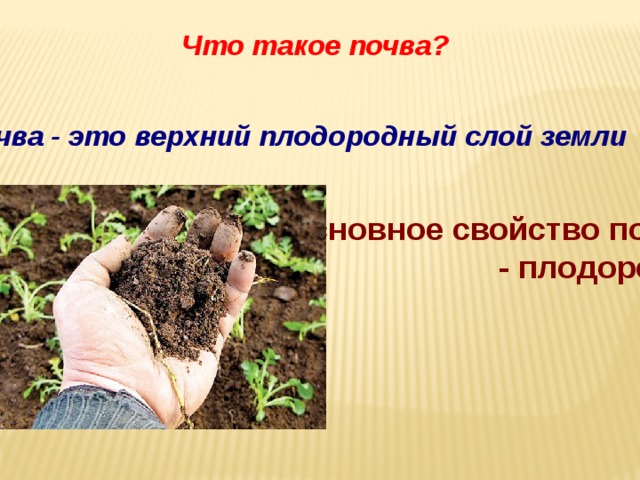

Почва — это верхний плодородный слой земли

Основное свойство почвы

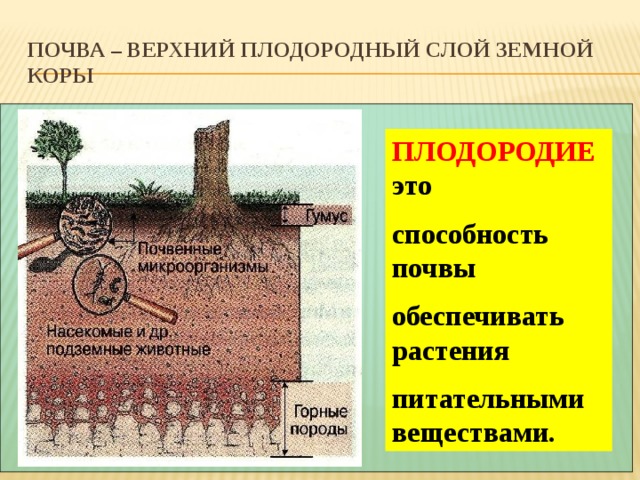

Почва – верхний плодородный слой земной коры

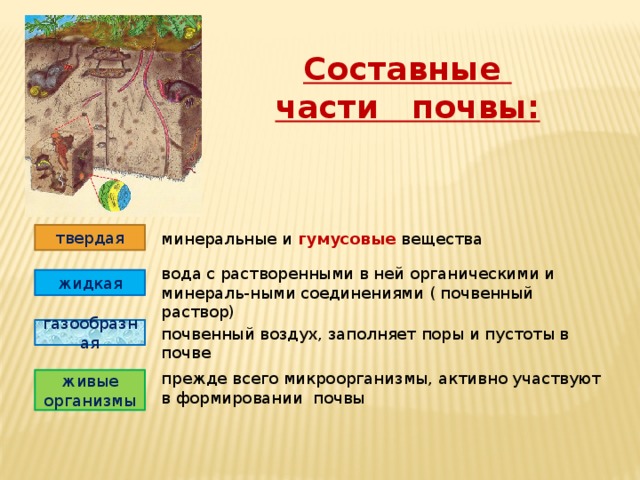

Составные части почвы:

минеральные и гумусовые вещества

вода с растворенными в ней органическими и минераль-ными соединениями ( почвенный раствор)

почвенный воздух, заполняет поры и пустоты в почве

прежде всего микроорганизмы, активно участвуют в формировании почвы

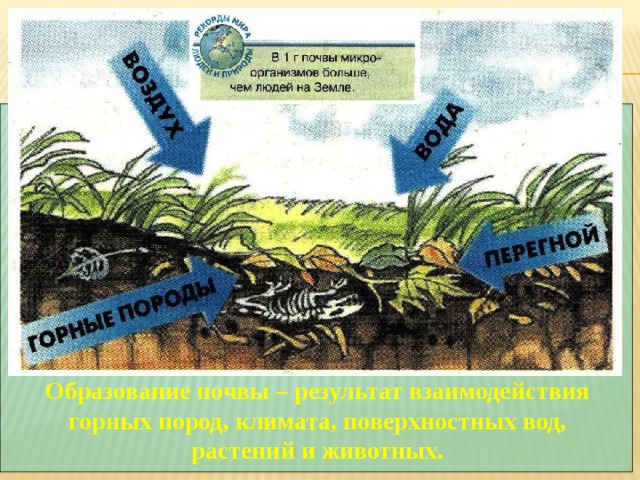

Образование почвы – результат взаимодействия горных пород, климата, поверхностных вод, растений и животных.

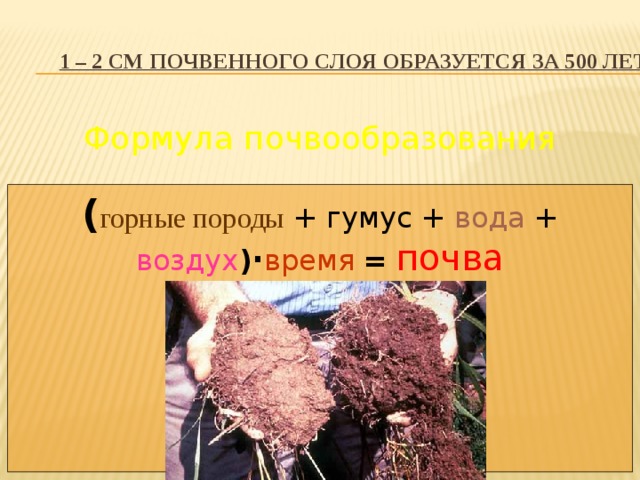

1 – 2 см почвенного слоя образуется за 500 лет

( горные породы + гумус + вода + воздух ) · время = почва

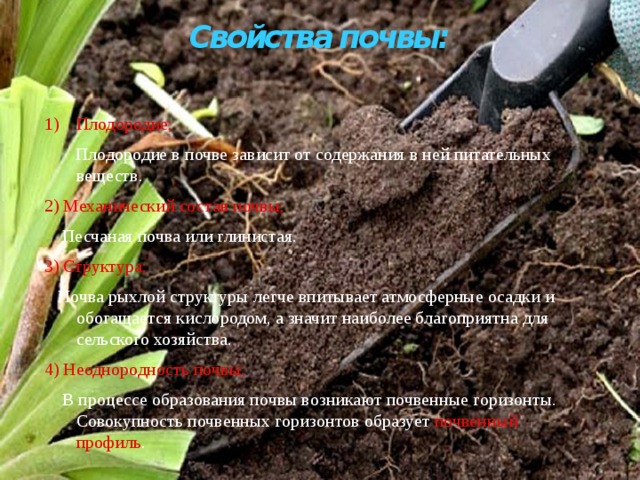

Плодородие в почве зависит от содержания в ней питательных веществ.

2) Механический состав почвы;

Песчаная почва или глинистая.

Почва рыхлой структуры легче впитывает атмосферные осадки и обогащается кислородом, а значит наиболее благоприятна для сельского хозяйства.

4) Неоднородность почвы;

В процессе образования почвы возникают почвенные горизонты. Совокупность почвенных горизонтов образует почвенный профиль .

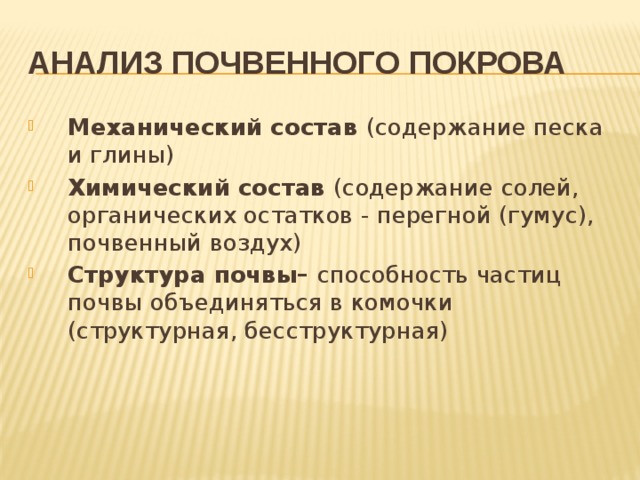

Анализ почвенного покрова

- Механический состав (содержание песка и глины)

- Химический состав (содержание солей, органических остатков — перегной (гумус), почвенный воздух)

- Структура почвы– способность частиц почвы объединяться в комочки (структурная, бесструктурная)

Механический состав почвы

Подсказка ( рассмотрите образцы и сделайте вывод)

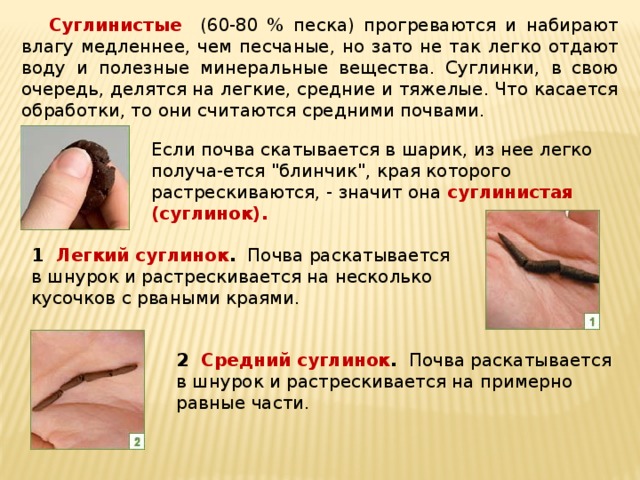

Суглинистые (60-80 % песка) прогреваются и набирают влагу медленнее, чем песчаные, но зато не так легко отдают воду и полезные минеральные вещества. Суглинки, в свою очередь, делятся на легкие, средние и тяжелые. Что касается обработки, то они считаются средними почвами.

Если почва скатывается в шарик, из нее легко получа-ется «блинчик», края которого растрескиваются, — значит она суглинистая (суглинок).

1 Легкий суглинок . Почва раскатывается в шнурок и растрескивается на несколько кусочков с рваными краями.

2 Средний суглинок . Почва раскатывается в шнурок и растрескивается на примерно равные части.

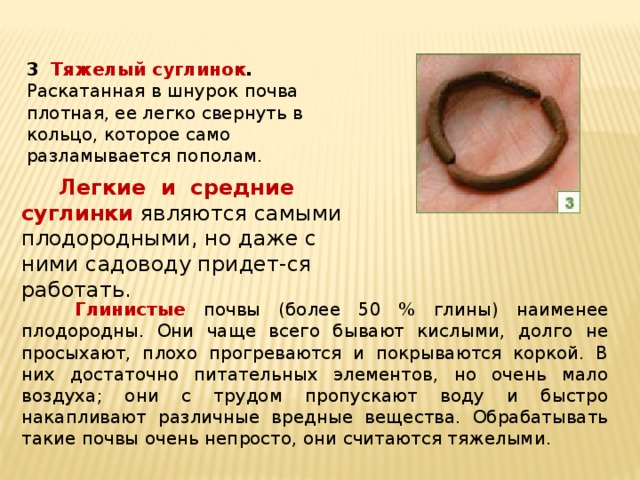

Раскатанная в шнурок почва плотная, ее легко свернуть в кольцо, которое само разламывается пополам.

Легкие и средние суглинки являются самыми плодородными, но даже с ними садоводу придет-ся работать.

Глинистые почвы (более 50 % глины) наименее плодородны. Они чаще всего бывают кислыми, долго не просыхают, плохо прогреваются и покрываются коркой. В них достаточно питательных элементов, но очень мало воздуха; они с трудом пропускают воду и быстро накапливают различные вредные вещества. Обрабатывать такие почвы очень непросто, они считаются тяжелыми.

В формировании почв принима-ют участие процессы:

- выветривание;

- образование гумуса;

- передвижение органических и мине-ральных соединений.

Это процессы определяют образование в вертикальном разрезе нескольких связанных между собой слоев — почвенных горизонтов .

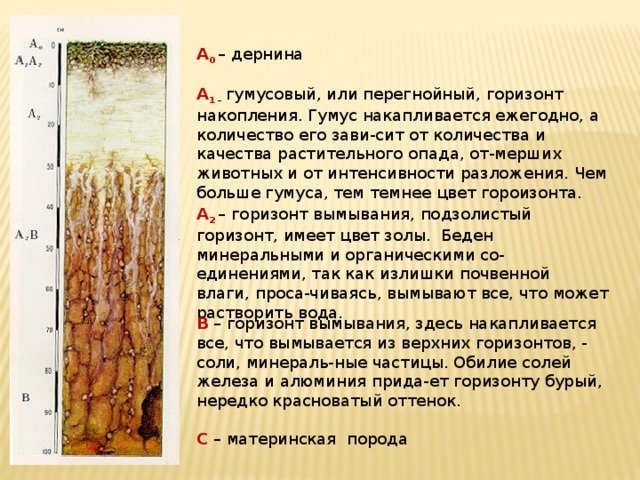

А1 – гумусовый горизонт

А2 — горизонт вымывания

В — горизонт вмывания

С — материнская порода

D — коренная порода

А 1 – гумусовый, или перегнойный, горизонт накопления. Гумус накапливается ежегодно, а количество его зави-сит от количества и качества растительного опада, от-мерших животных и от интенсивности разложения. Чем больше гумуса, тем темнее цвет гороизонта.

А 2 – горизонт вымывания, подзолистый горизонт, имеет цвет золы. Беден минеральными и органическими со-единениями, так как излишки почвенной влаги, проса-чиваясь, вымывают все, что может растворить вода.

В – горизонт вымывания, здесь накапливается все, что вымывается из верхних горизонтов, — соли, минераль-ные частицы. Обилие солей железа и алюминия прида-ет горизонту бурый, нередко красноватый оттенок.

С – материнская порода

Плодородие почвы зависит от количества в ней гумуса.

Гумус — наиболее ценная органическая и биологически активная часть почвы. Для растений гумус является основным источником питательных веществ, которые, растворяясь в воде, поступают в растение через корни и насыщают его, прежде всего азотом. Гумус образуется как результат процессов гумификации продуктов разложения органических остатков, осуществляемого почвенными бактериями и другими микроорганизмами .

- Около 90—97 % массы почвы составляют минеральные компоненты

Основные типичные структурные элементы почв

6 — столбовидная, столбчатая,

Пользуясь материалом учебника географии (стр. 136), объясните, какие почвы, структурные или бесструктур-ные, обладают большим плодородием. Почему?

Главные типы почв России

- тундро-глеевые;

- Подзолистые почвы;

- Серые лесные;

- Чернозёмы;

- Каштановые почвы;

- Бурые и серо-бурые почвы;

- Серозёмы

Профили зональных почв

- Формируются на Крайнем Севере России;

- Маломощен гумусовый горизонт;

- Почвы неблагоприятны для произрастания растений;

- Образование их связано с переувлажнением, низкими температурами и незначительным испарением.

- Почвы тайги и смешанных лесов;

- Формируются в условиях континентального климата;

- Мало гумуса;

- Малоплодородны

Серые лесные почвы

- В широколиственных лесах и лесостепях;

- Мощный горизонт перегноя;

- Высокоплодородны;

- В лесостепной, степной зонах;

- Мощный горизонт перегноя;

- Самые плодородные почвы России

- Встречаются в сухих степях и полупустынях;

- Более светлого цвета, чем чернозем, потому что в них меньшее содержание гумуса;

- Достаточно плодородны

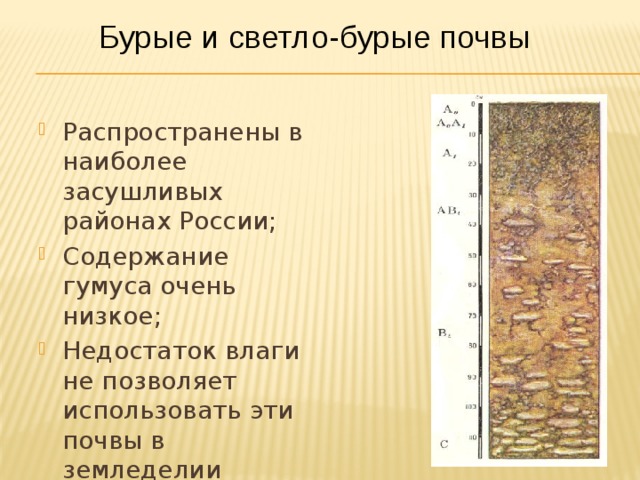

Бурые и светло-бурые почвы

- Распространены в наиболее засушливых районах России;

- Содержание гумуса очень низкое;

- Недостаток влаги не позволяет использовать эти почвы в земледелии

- Предгорья и подгорные равнины полупустынь

- При достаточном орошении позволяют выращивать хлопчатник, виноград и плодовые культуры

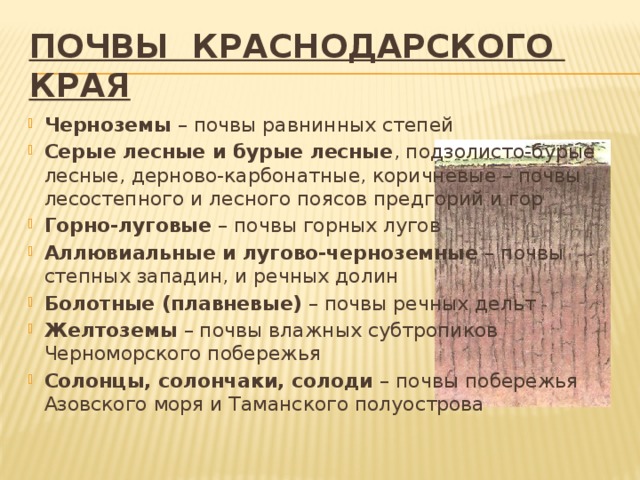

ПОЧВЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

- Черноземы – почвы равнинных степей

- Серые лесные и бурые лесные , подзолисто-бурые лесные, дерново-карбонатные, коричневые – почвы лесостепного и лесного поясов предгорий и гор

- Горно-луговые – почвы горных лугов

- Аллювиальные и лугово-черноземные – почвы степных западин, и речных долин

- Болотные (плавневые) – почвы речных дельт

- Желтоземы – почвы влажных субтропиков Черноморского побережья

- Солонцы, солончаки, солоди – почвы побережья Азовского моря и Таманского полуострова

- Задание 1.Кто является основоположником учения о почвах?В.И.Вернадский

- В.В.Докучаев

- Д.И.Менделеев

- Задание 2. Материнская порода влияет наКоличество гумуса в почве

- Мощность гумусового слоя

- Механический и химический состав почв

- Задание 3. На территории края встречаются почвы:Черноземные, каштановые, пустынные сероземы и буроземы

- Серые и бурые лесные, подзолистые, тундрово-глеевые

- Черноземы, серые и бурые лесные, горно-луговые, болотные (плавневые

- Задание 4.Черноземы на территории края встречаютсяВ предгорной и горной части

- В северной степной части

- В субтропиках

- Задание 5.В горах Кавказа сформировались почвыСерые и бурые лесные, горно-луговые

- Черноземы

- Солонцы и солончаки

- Задание 6.На побережье Азовского моря сформировались почвыСерые и бурые лесные, горно-луговые

- Желтоземы

- Солонцы и солончаки

- Задание 7. В дельте Кубани сформировались почвыБолотные (плавневые)

- Черноземы

- Серые и бурые лесные

- Задание 8.В субтропиках Черноморского побережья сформировались почвыСерые и бурые лесные, горно-луговые

- Черноземы

- Желтоземы

Почва – среда жизни организмов.

- Земельные ресурсы — это территория страны, на которой размещаются города, предприятия, дороги, поля, пастбища.

- Почвенные ресурсы — это часть земельных ресурсов, используемая в сельском и лесном хозяйстве.

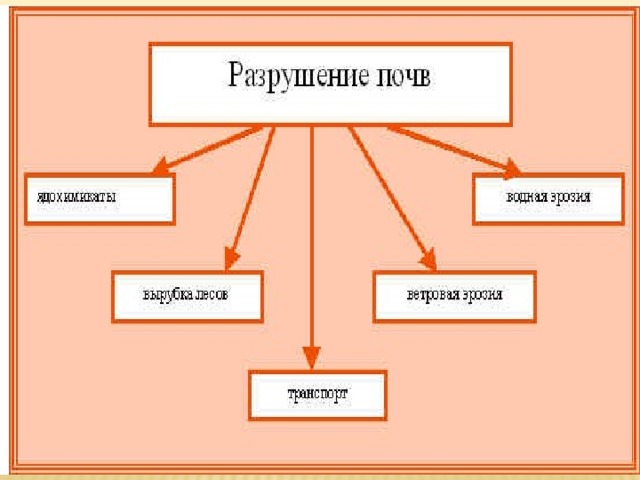

Есть ли у почвы враги?

- Оказывается, есть. Это ветер, вода, да, та самая вода, которая так нужна растениям животным и человек.

Почвы – вековое богатство!

Почвы могут быстро разрушаться при неправильном использовании природных ресурсов.

Типы и свойства почв самостоятельное заполнение таблицы

Слой толщиной в 1 см образуется за 100 лет. На сколько увеличится толщина слоя почвы за человеческую жизнь (75 лет)?

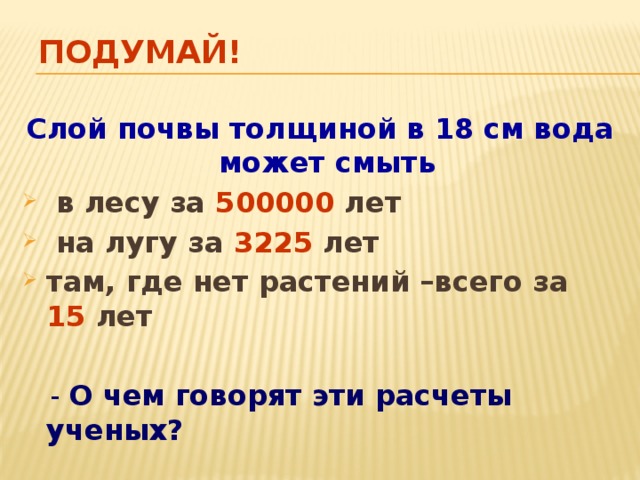

Слой почвы толщиной в 18 см вода может смыть

— О чем говорят эти расчеты ученых?

1см почвы за 250 – 300 лет

20см за 5 – 6 тысяч лет

«Спасая почву, мы спасаем себя и жизнь на нашей планете».

Вопросы: с 1 по 6

9 –творческое задание: мини-проект (краеведческая работа)

- http://i052.radikal.ru/1104/fc/e462648f5b88.jpg

- http://s008.radikal.ru/i306/1104/d1/59032698b963.jpg

- http://s52.radikal.ru/i137/1104/81/4c39b977d31f.jpg

- http://s57.radikal.ru/i155/1104/57/41be849b80f8.jpg

- http://i010.radikal.ru/1104/2f/50b7ba4fc4fa.jpg

- http://s19.radikal.ru/i192/1104/33/19865fa56bf6.jpg

- http://s016.radikal.ru/i335/1104/81/9178b128c6d3.jpg

- http://www.ikt.oblcit.ru/11/gonsharenko/sait/10.htm

- http://urozhayna-gryadka.narod.ru/erozia.htm

- А.И.Алексеев «География. Россия» 8 класс учебник & 28 стр.134-136

- Рабочая тетрадь «География России. Природа и население»-Э.В.Ким, Н.А.Марченко, В.А.Низовцев; к учебнику под ред. А.И.Алексеева «География. Россия. 8 класс», 10-е издание, дополненное; М., Дрофа, 2011.

Источник