Выращивание растений

Для выращивания растений нужно уметь подготовить семена к посеву, провести посев и уход за всходами, уборку и хранение урожая.

Подготовка семян к посеву

Перед посевом необходимо определить всхожесть семян и с ее учетом определить норму высева. При низкой всхожести посев этими семенами не производится. Для посева отбирают более крупные семена, с большим запасом питательных веществ. Это обеспечит хорошее питание проростка за счет семени, и растение будет лучше развиваться.

Сроки посева зависят от вида и сорта растений, влажности и температуры почвы и воздуха. Семена большинства растений прорастают при низких положительных температурах, а некоторые предпочитают более высокие температуры. Эта особенность является одной из характеристик, по которой растения делят на холодостойкие и теплолюбивые.

Посев семян

Перед посевом (рис. 201) почву хорошо взрыхляют, что создает благоприятные условия для прорастания семян. Кроме этого, почва должна содержать достаточное количество влаги для их набухания.

Глубина заделки семян

Глубина заделки семян зависит от их величины. Чем крупнее семена, тем глубже их можно заделывать в почву. Мелкие семена (репа, лук, морковь) заделывают на глубину 1-2 см, семена средних размеров (огурцы) — на 2-4 см, крупные (горох, фасоль, бобы) — на 4-5 см. Если семена заделать неглубоко, то они погибнут от пересыхания.

На глубину заделки семян влияет и характер прорастания: при надземном прорастании глубокая заделка препятствует выносу семядолей из почвы, семена же с подземным прорастанием можно заделывать глубже.

Глубина заделки семян определяется также и свойствами почвы: в песчаной почве семена заделываются глубже, чем в глинистой. Дело в том, что в песчаных почвах содержится меньше влаги, лучше снабжение воздухом и семядоли легче выносятся на поверхность.

Полив

При недостатке воды в почве необходим полив.

Удобрения

Обязательным условием является внесение удобрений. Ведь ежегодно с урожаем из почвы выносится большое количество минеральных веществ, и их содержание в почве необходимо пополнять. Удобрения имеют большое значение для роста и развития растений. Они подразделяются на органические и минеральные.

Органические удобрения

Органические удобрения (от слова «организм») — это отходы жизнедеятельности животных (навоз, птичий помет) или разлагающиеся остатки отмерших животных и растений (перегной, торф).

Навоз

Наиболее распространенным органическим удобрением валяется навоз. В нем содержатся соединения азота, фосфора и калия, необходимые для роста и развития растении. Однако они усваиваются растениями только после разложения навоза, т. е. после расщепления органических веществ до неорганических. Расщепление органических веществ осуществляют, как вы помните, бактерии и грибы. Поэтому навоз вносят в почву осенью, чтобы за осень, зиму и весну органические вещества минерализовались.

Хорошим удобрением является зола, которая содержит много калия.

Компост

Можно выращивать растения без применения минеральных удобрений. В этом случае в почву вносят только органические вещества, чаще всего компост. Компост — это органическое удобрение, полученное в результате разложения различных органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов. Для приготовления компоста можно использовать навоз, торф, листву, стебли, огородные сорняки и ботву, любые растительные остатки (огрызки, кожуру фруктов и овощей) и т. д. Выращивание растений без применения минеральных удобрений и ядохимикатов называется экологически чистым земледелием.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения получают на химических заводах. В зависимости от содержания тех или иных химических элементов различают азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения.

Минеральные удобрения растворяются в почвенной влаге и быстро используются растениями. Хорошо растворяются в воде азотные и калийные удобрения, поэтому их вносят в почву перед самым посевом или во время активного роста стеблей и листьев (азотные удобрения).

Калийные удобрения

Калийные удобрения усиливают рост корней, луковиц и клубней, поэтому их вносят во время формирования и роста этих органов.

Фосфорные удобрения

Фосфорные удобрения растворяются хуже, чем азотные и калийные, поэтому их вносят осенью вместе с навозом. Фосфор ускоряет созревание плодов.

Подкормка растений

Внесение удобрений во время роста растений называют подкормкой. Вносить удобрения нужно в определенное время и строго дозировать. Их излишек может повредить растениям.

Подкармливать растения лучше после дождя, когда почва насыщена влагой. Подкормка может быть сухой и жидкой.

Сухая подкормка

При сухой подкормке вносят золу и сухие минеральные удобрения, а также навоз.

Жидкая подкормка

При жидкой подкормке междурядья поливают навозной жижей или птичьим пометом, разбавленным водой.

Уход за посевами

Для получения высоких урожаев недостаточно только внесения удобрений. За посевами необходимо тщательно ухаживать: производить прореживание растений, периодическую про натку (удаление сорняков), рыхление почвы, а при необходимости — ее полив. Нужно также проводить борьбу с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. Для этих целей создано большое количество разнообразных препаратов. Борьбу с вредителями посевов можно вести биологическими средствами защиты (использование определенных видов бактерий, насекомых, птиц). Для отпугивания вредителей рядом с посевами высаживают особые виды растений — мяту, мелиссу, полынь и др.

Выращивание в открытом грунте

Для удовлетворения своих запросов человек выращивает многие растения. Культивируют растения в открытом и закрытом (защищенном) грунте. Выращивание в открытом грунте связано с климатическими условиями, поэтому посев семян и сбор урожая проводятся в определенные сроки.

Теплицы

Выращивание в закрытом грунте не связано с температурными и другими условиями окружающей среды и может вестись круглогодично. Защищенным грунтом называют специальные помещения, оборудованные для создания искусственного климата, благоприятного для роста растений. К ним относятся теплицы и парники. В теплицах и парниках независимо от сезона создают наилучшие условия для роста и развития растений (освещение, температура, влажность). В закрытом грунте выращивают томаты, огурцы, перец, капусту, землянику, редис, салат, укроп, петрушку.

В современных условиях в теплицах многие растения выращивают без почвы на искусственных питательных средах. Такой способ выращивания растений носит название гидропоника (рис. 202). В зависимости от подачи питательного раствора к корням растений различают водную культуру (собственно гидропонику), субстратную культуру (растения выращивают па твердых заменителях почвы — субстратах, которые периодически смачивают питательным раствором) и воздушную культуру (аэропонику). Материал с сайта http://wiki-med.com

Уборка и хранение урожая

Зерновые культуры

Уборка зерновых

Уборку зерновых и зернобобовых культур проводят по мере созревания семян и плодов.

В нашей стране зерновые начинают убирать во второй половине августа.

Хранение зерновых

Хранить семена необходимо в сухих холодных помещениях после просушивания их до влажности не более 13%. Такие условия позволяют резко снизить процессы жизнедеятельности семян и продлить сроки их хранения.

Корнеплоды

Уборка корнеплодов

Уборку корнеплодов начинают до наступления осенних заморозков. С первых чисел сентября начинают убирать столовую свеклу, репу, редьку, брюкву, дайкон. Значительная часть корнеплода этих культур находится над поверхностью почвы и очень важно не допустить ее подмерзания. Следом убирают корневую петрушку и сельдерей. Морковь на хранение убирают несколько позднее — с третьей декады сентября.

Хранение корнеплодов

Сразу после уборки корнеплодов обрезают ботву. Корнеплоды после уборки просушивают и закладывают на хранение в специальные хранилища.

Картофель

Уборка картофеля

В конце августа — начале сентября убирают картофель.

Хранение картофеля

После уборки клубни картофеля просушивают и хранят в специальных хранилищах.

Капуста

Уборка капусты

Поздние сорта белокочанной капусты, кочаны которой закладывают на хранение, рекомендуется убирать в середине или конце октября до появления устойчивых холодов. Уборку следует начинать, когда дневная температура воздуха не выше 5 °С, а ночная опускается до 0°С. Высокая температура приводит к растрескиванию кочанов.

Источник

Методы выращивания растений

Растения в теплицах выращивают в основном на грядках либо в сосудах, ограничивающих развитие корневой системы. Размеры, тип, местоположение теплицы и виды культур в совокупности определяют выбор метода выращивания На этот выбор влияет и оснащенность теплицы тем или иным оборудованием. Например, автоматические системы полива подходят скорее для горшечных культур, чем для растений, выращивае мых на грядках. Установка камер с туманообра-зующим устройством или нагревательных проводов влечет за собой применение подставок или стеллажей для горшечных культур или создание приподнятых почвенных грядок.

Если в теплице много различных культур, удобнее пользоваться горшками — их легче переносить по мере роста растений и тем самым освобождать место для других культур. При длительном же выращивании какой-либо основной культуры, например томатов или гвоздики на срезку, предпочтительнее создавать грядки. Однако формирование грядок на уровне почвы мешает в полной мере использовать всю высоту теплицы, разве что разместив в ней высокие растения; в то время как применение горшков позволяет установить стеллажи и навесить полки и тем самым максимально использовать пространство для роста растений. Бесполезным обычно остается лишь место под стеллажами. Итак, выбор метода выращивания зависит в основном от возделываемой культуры.

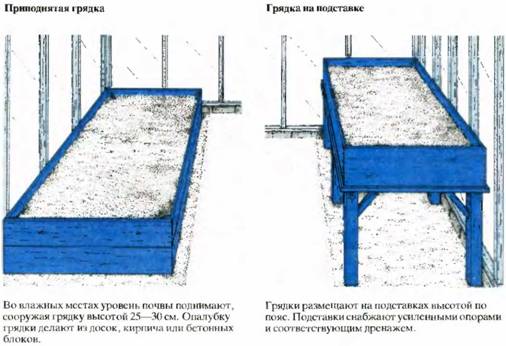

Грядки

Если теплица расположена на хорошей, не зараженной вредителями, возбудителями болезней и многолетними сорняками почве, простейшим средством для выращивания растений являются грядки. Их создают из высококачественной почвы или почвенной смеси. Если почва не подходит под данную культуру, ее улучшают или полностью заменяют. На влажном участке с затрудненным дренажем лучше всего сооружать приподнятые грядки высотой 25— 30 см. Границы грядки укрепляют досками, кирпичами или бетоном. На садовую почву насыпают до верхнего уровня опалубки поверхностный высококачественный слой почвы. Грядки можно сделать и на специально сконструированных под значительную нагрузку стеллажах. Подставки позволяют разместить грядки с небольшими растениями ближе к свету, облегчают уход за ними. Они особенно удобны для выращивания альпийских растений. Дыни, реже огурцы и томаты, высаживают на гребень почвенной смеси, насыпанной на подставки. Это улучшает освещенность растений. Да и температура почвы на подставках благоприятнее для развития корневой системы, чем в грядках без нагревательных проводов, расположенных на уровне земли. Эти преимущества достигаются свободной циркуляцией воздуха как над почвенной смесью, так и под подставкой.

Грядки более приемлемы для таких ранних культур, как салат, занимать их декоративными культурами не столь эффективно. Вьющиеся цветы и кустарники, развитие корневой системы которых не стеснено, растут активно, но зачастую в ущерб цветению. Другой недостаток почвенных грядок при возделывании из года в год одной и той же культуры, например томатов, — накопление в почве вредителей и возбудителей болезней. Единственной мерой борьбы в этом случае является замена или стерилизация почвы. Зараженную почву удаляют на глубину 30 см, стерилизуют или заменяют свежей, что очень трудоемко. Стерилизация почвы на месте пропариванием или с помощью химических препаратов малопригодна для садоводов-любителей. Проще дезинфицировать почву формальдегидом. Теплицу в этом случае полностью освобождают, а почву после обработки не занимают по крайней мере месяц. Формалин уничтожает грибные болезни, но не оказывает никакого действия на нематод.

Ограниченные системы выращивания

К ограниченным системам выращивания относятся методы, при которых корневая система растений в той или иной степени ограничена объемом сосуда.

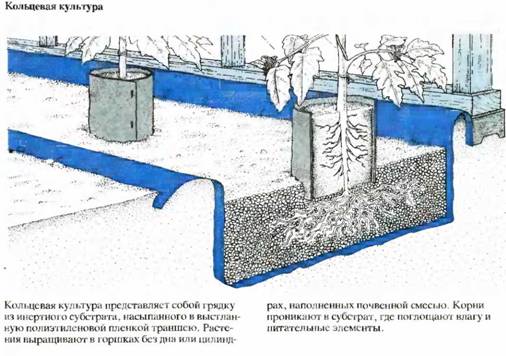

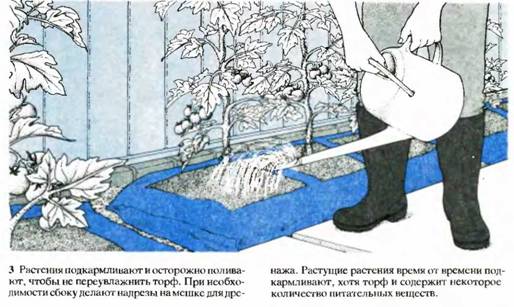

Кольцевая культура. Кольцевая система была разработана и применяется в основном для выращивания томатов. Она устраняет проблемы, связанные с накоплением вредителей и возбудителей болезней в почве, не стесняет корневую систему растений. Каждое растение выращивается в горшке со снятым дном, установленном на грядке или субстрате, насыпанном в траншею. По мере роста растения корни проникают в субстрат После этого воду начинают добавлять не в горшок, а в субстрат. Выкопанная траншея имеет глубину 15 см и ширину 40 см. Дно и стороны траншеи выстланы многослойной плотной полиэтиленовой пленкой. Состав субстрата различен. Он может состоять из 3 частей гравия и 1 части вермикулита либо из выдержанной золы, перлита, осколков гранита и крупнозернистого песка. Поскольку субстрат должен быть химически инертен, исключено использование свежей золы, содержащей серу. На субстрат ставят цилиндры или горшки без дна высотой по крайней мере 20 см и заполняют их стерильной почвенной смесью (например, «Джон Иннес № 2» или «Джон Иннес № 3») или смесью без почвы. Из-за ограниченного объема питательной среды подкормку начинают проводить уже на ранних стадиях роста растений. Еженедельно под каждое растение вносят соответствующее жидкое удобрение или смесь, состоящую из 2 частей азотнокислого калия, 3 частей сульфата аммония и 5 частей суперфосфата (взятых по весу). Норма при поливе составляет б г смеси на литр воды. Основной недостаток кольцевой культуры — необходимость строгого контроля за количеством вносимой воды и удобрений. Вначале, когда корни еще не проникли в субстрат, потери воды бывают очень большими. Применение кольцевой культуры означает отведение всей полезной площади теплицы (или ее большей части) под томаты. Выращивание растений в пленочных мешках. Растения также выращивают в пленочных мешках с питательной смесью на основе торфа. Хотя мешки и ограничивают развитие корневой системы, в них все же заключен большой объем почвенной смеси. Мешки укладывают горизонтально, вверху вырезают отверстия для посадки растений. Дренаж при необходимости обеспечивают надрезами боковых сторон мешка на уровне почвы. Поливают растения очень аккуратно, не допуская переувлажнения или пересыхания торфяной смеси. В последнем случае ее затруднительно вернуть к норме. Питательные вещества растения получают путем подкормок.

Этот метод пригоден для большого числа разнообразных культур, но лучшие результаты достигаются для томатов, перца и кабачков. Он обеспечивает полную изоляцию корневой системы растений от возможно зараженной почвы теплицы. Мешки побольше можно разместить на бетонном полу теплицы, как постоянные грядки, а мешки меньших размеров — на стеллажах. Традиционные опоры в виде палок для выращивания томатов в мешках неприемлемы. Каждое растение подвязывают к натянутой и укрепленной к каркасу теплицы проволоке.

Преимущество выращивания в пленочных мешках состоит в отсутствии болезней, быстром прогреве питательной смеси и удобстве ухода за растениями. Однако в них сложно проводить точно вымеренные подкормки и полив. Кроме того, в торфе могут скапливаться минеральные соли. Стоят такие мешки с питательной смесью дорого и не могут быть применены повторно.

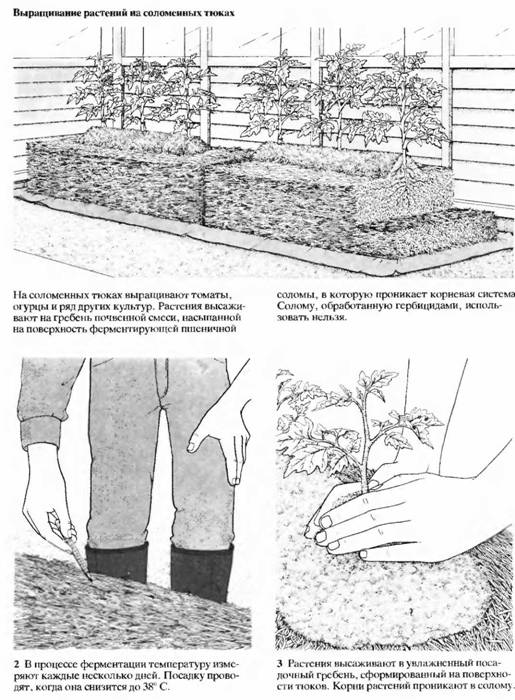

Соломенные тюки. Выращивание растений в теплице на медленно разлагающейся пшеничной соломе можно рассматривать как современную разработку старой системы обогрева грядок. Основной принцип данного метода заключается, как и для кольцевой культуры, в изоляции корнеобитаемой среды от почвы теплицы, особенно при возделывании томатов и огурцов. Способ относится к ограниченным методам выращивания, хотя горшки и не используются. Каждый тюк тщательно увлажняют, добавив азотные удобрения, после чего начинается процесс ферментации, при котором выделяется тепло и углекислый газ. И то и другое полезно молодым растениям (которые высаживают в слой почвы, насыпанный на тюки, как только температура соломы понизится). При точном соблюдении всех условий температура в центре тюка достигает не менее 43°С. Трудности в приобретении соломы и относительная сложность ухода сдерживают распространение этого метода среди садоводов-любителей. Кроме того, при его использовании невозможна полноценная эксплуатация теплицы, поскольку выделяющийся во время ферментации аммиак может повредить некоторые соседние растения. Приготовление. Для изготовления тюков обычно берут медленно разлагающуюся пшеничную солому. Несколько хуже по качеству солома ячменя и овса. Вес тюка должен быть 18— 27 кг. Его, как правило, перевязывают проволокой, которая в отличие от веревок не загнивает. В месте, отведенном для выращивания растений, тюки укладывают впритык, один конец к другому. Иногда их помещают в неглубокую канаву, выстланную полиэтиленовой пленкой, что сохраняет прошедшую сквозь тюк воду. Чтобы началась ферментация, температуру в теплице поддерживают на уровне 10°С. Форточки закрывают. Существуют два способа выращивания растений на соломенных тюках: быстрый и медленный. Выберите тот из них, к которому лучше подходит период, когда в вашей теплице отсутствуют другие культуры. При медленном способе тюки вначале обильно увлажняют, затем поливают раствором нитромела (смесью нитрата аммония с известью) из расчета 0,7 кг на тюк. Спустя четыре дня добавляют 0,45 кг нитромела и поливают, смывая его водой в тюк. Через четыре дня добавляют 0,35 кг комплексного удобрения и вновь поливают. Способ рассчитан на 18 дней. На протяжении всего времени тюки поддерживают во влажном состоянии. Во втором случае процесс длится 7—10 дней. Тюки тщательно увлажняют и добавляют 0,45 кг нитромела, 170 г тройного суперфосфата, 170 г сернокислого магния, 340 г нитрата калия и 85 г сернокислого железа на один тюк. Снова тщательно поливают. Второй метод ис пользуется при промышленном выращивании томатов.

Ферментация.

Независимо от выбранного способа разогрев соломы происходит за счет ферментации, температура повышается до 43— 54°С. С интервалом в несколько дней измеряйте температуру внутри тюка. Растения высаживают, когда она снизится до 38°С и будет продолжать опускаться.

Для этого на поверхности тюков формируют гребень из почвенной смеси «Джон Иннес № 3» или ее эквивалента, в который и высаживают растения. Последующий полив и внесение жидких удобрений проводят регулярно и тщательно, поскольку соломенные тюки обладают хорошим дренажем. Растения подвязывают веревками закрепленными под кровлей теплицы. Веревку не следует натягивать слишком сильно, поскольку почва в тюках со временем немного осядет. Выделяющиеся тепло и углекислый газ при выращивании растений на соломенных тюках способствуют приживаемости растений. Одно плохо — тюки занимают слишком много места в теплице. Солому, обработанную гербицидами, для данного метода использовать нельзя.

ГИДРОПОНИКА

Сущность гидропоники состоит в том, что растения выращивают без почвы, на одних питательных растворах. В состав подаваемого раствора должен входить весь набор питательных элементов. Для роста растений необходима также система поддержки, подменяющая эту функцию корневой системы в почве. Применение гидропоники позволяет обходиться без точной дозировки нормы полива, устраняет возможность заражения вредителями и болезнями, присущими корнеобитаемому слою почвы. Успех метода обеспечивается систематическим контролем за содержанием питательных элементов в растворе и его корректировкой. Существует несколько питательных растворов, различных по составу. Составление растворов надо проводить чрезвычайно аккуратно. Избыток или недостаток одного или нескольких питательных элементов неизбежно вызовет заболевание растения. Ни одну из систем промышленного выращивания, за исключением проточной пленочной, нельзя рекомендовать садоводам-любителям, разве что только тем из них, кто любит экспериментировать на свой страх и риск.

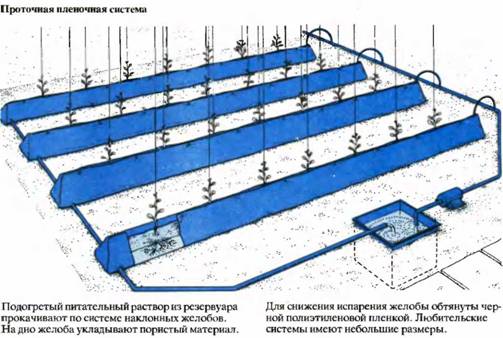

Проточная пленочная система

Растения выращивают в желобах, обеспечивая их небольшим объемом постоянно циркулирующего питательного раствора. Полиэтиленовые или отлитые из пластмассы по форме желоба устанавливают на ровной поверхности теплицы с небольшим наклоном (1 см на 100 см). На дно желоба укладывают узкую полоску из нетоксичного пористого материала, проходящую под каждым растением. Это предохраняет корневую систему от высыхания, особенно на ранних стадиях роста, и оставляет ее большую часть открытой. Таким образом корни обеспечиваются кислородом воздуха наиболее полно. Раствор, содержащий все необходимые питательные вещества, прогретый до температуры 25°С, непрерывно, со скоростью 2 л/мин поступает в желоба и с помощью водяного насоса возвращается в резервуар.

Другие методы гидропоники

Методы гидропоники, разработанные для промышленного выращивания растений, представляют для садоводов-любителей лишь теоретический интерес. Рассмотрим некоторые из них. Водная культура. Метод основан на использовании емкостей глубиной около 20 см, наполненных питательным раствором. Над поверхностью резервуара для поддержания стеблей растений натянута проволочная сетка с мелкой ячейкой. Питательный раствор искусственно аэрируют, регулярно контролируют величину рН и раз в две недели полностью меняют. К недостаткам метода относится сложность в обеспечении достаточной поддержки растений, а также ограниченное число культур, переносящих условия постоянного пребывания корневой системы в растворе. Субстрат, покрытый тонким слоем питательного раствора. В этом методе, как и в водной культуре используют емкости, защищенные слоем водонепроницаемой битумной краски. Иногда применяют емкости или поддоны, выстланные полиэтиленовой пленкой. В качестве инертного субстрата для наполнения емкости или поддона выбирают отмытые гравий или мелкий щебень, грубый крупновспученный вермикулит, перлит, гранулированный полистирол, лигнит или выдержанную золу. Субстрат постоянно покрыт питательным раствором, избыток которого циркулирует в системе. Регулярно контролируют концентрацию питательных веществ и величину рН раствора. При необходимости корректируют их или полностью заменяют раствор. Замена раствора стоит значительно дороже, чем его корректировка, но является более действенной мерой. При этом сразу достигается нужная величина концентрации питательных веществ. Подача раствора и дренаж обеспечивают доступ воздуха к корням, а субстрат создает необходимую поддержку растениям. Дренажный танк представляет собой упрощенную модификацию субстрата, покрытого тонким слоем питательного раствора. Метод применим для выращивания разнообразных растений. Выкапывают траншею и выстилают ее пленкой, как в случае кольцевой культуры. С боков на уровне 7—8 см от основания делают дренажные отверстия. Иногда используют уже готовый резервуар с дренажнымиотверстиями, той же глубины и ширины. В качестве субстрата подбирают вещества, обладающие хорошими адсорбционными свойствами: вермикулит, перлит, а лучше всего лигнит. Пригоден также отмытый песок, характеризующийся высокой капиллярной проводимостью. К субстрату регулярно подается питательный раствор, избыток которого удаляется через дренажные отверстия. Этот метод сокращает затраты питательного раствора, его химический анализ проводят значительно реже.

С удовольствием разместим Ваши статьи и материалы с указанием авторства. Ждем их на почту Late-maestro@ukr.net

produktivno.ru

01.11.2010 278622

Источник