Урок географии в 8 классе по теме «Почва, ее состав и свойства. Факторы почвообразования. Закономерности распространения почв. Карта почв»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Выбранный для просмотра документ почва .pptx

Описание презентации по отдельным слайдам:

Почва – зеркало и произведение ландшафта (В.В. Докучаев)

Что такое почва? Почва — это рыхлый поверхностный слой суши, обладающий плодородием. Плодородие почвы, т. е. ее способность обеспечить растения необходимым набором и количеством питательных веществ, водой, воздухом, является одним из самых основных свойств почвы. Каким параметром определяется плодородие почвы?

Гу́мус (лат. humus «земля, почва») — основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям. Гумус составляет 85—90 % органического вещества почвы и является важным критерием при оценке её плодородности. В весовом составе верхнего слоя почвы содержание гумуса варьирует от долей процента (бурые пустынно-степные почвы) до 10—15 % (чернозёмы). Гумус образуется в почве в результате преобразования растительных и животных органических остатков — гумификации. Чем выше содержани е гумуса, тем плодороднее почва.

Долгое время существовало мнение, что почва – это горная порода. Эту теорию опроверг русский ученый Василий Васильевич Докучаев, доказавший, что почва – это «особое естественно-историческое тело, результат взаимодействия органического и неорганического мира». Образование и развитие почв тесно связано со всеми остальными компонентами природы. В. В. Докучаев назвал почву «зеркалом и произведением ландшафта», подчеркнув тем самым, что она является результатом взаимодействия всех компонентов и, как в зеркале, отражает это взаимодействие. Все компоненты природы участвуют в формировании почв, поэтому все они были названы В. В. Докучаевым в качестве факторов почвообразования. Назовите главную характеристику почвы, которая отличает ее от горной породы

Какие условия являются самыми важными для формирования почвы? Работа в группах. Составление схемы

В.В. Докучаев выделял такие факторы почвообразования: материнская (почвообразующая) порода; климат; растения; животные организмы; рельеф и время. В настоящее время они пополнились еще двумя: водами (почвенными и грунтовыми) и хозяйственной деятельностью человека.

Образование почвы 1 этап Начинается с процесса выветривания (разрушения) горных пород. При помощи ветра, солнца и осадков происходит разрушение горных массивов. В свою очередь, отколовшиеся валуны расщепляются до мелких частиц (песка, глины, известняка). 2 этап На разрушенных горных породах поселяются микроорганизмы, первые растения и лишайники, семена которых приносит ветер. 3 этап Микроорганизмы производят перегной из остатков растений и почвенных животных (личинки, черви). Песок и глина являются почвообразующими горными породами, а с перегноем (гумусом) они становятся почвой.

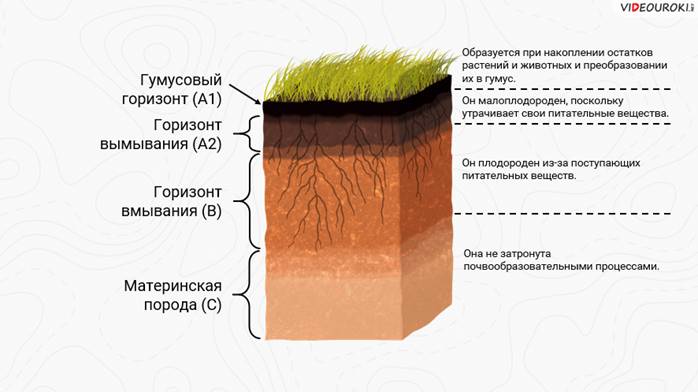

Верхний горизонт (О) горизонт вымывания (А ). горизонт вмывания (В) материнская порода (С)

От состава материнской породы зависят механический состав и структура почвы. Механический состав почвы – соотношение различных по размеру минеральных частиц: от крупных песчинок до мельчайших пылеватых. По механическому составу различают: песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые почвы. Преобладание песка – придает почве рыхлость, преобладание глинистых частиц – плотность, плохую проницаемость для воды. Структура почвы – это способность почвенных частиц склеиваться в комочки. Гумусовые и глинистые частицы скрепляются между собой в комочки, орешки, зернышки, таким образом образуют комковатую, ореховатую и зернистую структуру почвы. Самая лучшая зернистая (чернозем). Такую почву с диаметром комочков более до 10 мм, называют структурной (в ее порах содержится достаточное количество воздуха и влаги для развития растений и размножения почвенных бактерий). Почва, которая состоит из пылеватых частиц диаметром до 0,05 мм, называется бесструктурная. Просачиваясь, вода превращает такую почву в вязкую массу, лишая ее плодородности.

С чего начинается образование почвы? Как влияет рельеф на процесс почвообразования? Какое влияние оказывает уровень грунтовых вод на почвы? Какие компоненты климата оказывают влияние на процесс образования почвы? Какова скорость образования почвы? Какую роль играют растения и животные в почвообразовании?

Узнай почву по описанию Климатический пояс умеренный, сектор — умеренно-континентальный, характерно чередование увлажнения и иссушения, а также господство положительных температур. Среднегодовая температура — +3…+7 °C; годовая сумма осадков — 300—600 мм. Рельеф волнисто-равнинный (периодически изрезан западинами, балками, оврагами, речными террасами). Растительность многолетняя травянистая лугово-степной и степной подзоны, ежегодно оставляющей в почве значительное количество растительных остатков. В соответствующих гидротермических условиях идёт их разложение с образованием гумусовых соединений (гумификация), накапливаемых в верхних слоях почвы. Вместе с гумусом в почве в виде сложных органо-минеральных соединений закрепляются такие элементы питания растений, как азот, фосфор, сера, железо и т. Почвообразующие породы — лёссы, лёссовидные суглинки, известняк и другие.

При отсутствии хотя бы одного из этих условий чернозем образоваться не может. Или, если влияние какого-нибудь из них окажется не в достаточной мере сильным, то чернозем будет образовываться значительно медленнее. Это еще раз доказывает, что почва является зеркалом ландшафта.

Домашнее задание: 1) изучить § 31; 2) ответить на вопросы 1 – 4, и выполнить задания 6, 8 на с.125. Самообразование. Видеоурок на тему «Почвы». https://www.youtube.com/watch?v=Lf9xZ2cXgYE

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Выбранный для просмотра документ почвы.docx

Урок географии 8 класс

Тема: «Почва, ее состав и свойства. Факторы почвообразования.

Закономерности распространения почв. Карта почв»

Цели урока: выявить значение почвы; установить типы почв, распространённых в России; познакомить со строением почвенного профиля; определить особенности механического состава и структуры почвы.

Планируемые результаты обучения:

Предметные: формирование знаний о строении почвы, её механическом составе и структуре, о различных типах почв и их распространении, о зональности почв.

Метапредметные: организовать деятельность по формированию представлений о почве, её составе и свойствах; создавать условия для развития мышления, наблюдательности, умения делать выводы; создавать ситуации для актуализации потребности в соблюдении правил природоохранного поведения по отношению к почве, навыка работать в паре .

Личностные: осознание значения плодородия почвы.

Тип урока : формирование новых знаний.

Методы: репродуктивный, частично-поисковый, практический.

Технологии: ИКТ-технология, проблемная.

Формы работы: Фронтальная, индивидуальная, работа в парах.

Виды работ: эвристическая беседа, анализ, обобщение, обсуждение.

Оборудование: компьютер, проектор, экран, атласы, карта почв, раздаточный материал.

Эпиграф к уроку:

Почва — это зеркало и произведение ландшафта

Организационный момент. Организация учащихся на урок.

Мотивация к деятельности. Прием «Цвет настроения». Выбрать по настроению один из смайликов: зеленый – «готов к уроку, хорошее настроение»; желтый – «мне все равно»; красный – «не готов к уроку, плохое настроение».

Актуализация полученных знаний.

Проверка д\з. Тест (Пиложение1). Взаимопроверка.

Работа с картой

Изучение нового материала.

Слово учителя. Рассказ «Чудесная кладовая» (М.Ильин, Е.Сегал)

«Есть на Земле чудесная кладовая. Положите в неё весной мешок зерна, а осенью, смотришь – вместо одного мешка в кладовой – двадцать. Ведро картошки в чудесной кладовой превращается в двадцать ведер. Горстка семян делается большой грудой огурцов, редисок, помидоров, морковок».

— Ребята, о какой кладовой идет речь? — Правильно, почва.

Она, что тарелка, что положишь, то и возьмёшь.

Она богаче всех на свете,

По ней бегут, несутся дети.

А по весне стоит вся в цвете,

И так красива на рассвете.

И кормит всех людей на свете.

1. «Что называется почвой?

2.Чем отличается почва от горной породы?

3.Чем определяется плодородие?

4. От чего оно зависит?

Почва- это рыхлый поверхностный слой суши, обладающий плодородием.

Важнейшим свойством почвы является плодородие. Наличие гумуса (накопленный перегной) в почве. (Слайды 2, 3).

Более 100 лет назад наш знаменитый соотечественник – почвовед Василий Васильевич Докучаев заметил, что размещение основных типов почв по поверхности Земли подчиняется закону широтной зональности . (Слайд 4)

Какие основные факторы влияют на формирование почв?

Почвообразующие факторы – факторы, взаимодействие которых приводит к формированию почв. (Слайд 5)

Работа в парах. (Прием «Майндмэппинг»). Задание: Из предложенного материала учащиеся в группах должны выбрать почвообразующие факторы, описать взаимосвязи с почвой. Объясняют свою точку зрения. Обосновывают результаты. (Приложение 2)

Условия почвообразования: климат, горные породы, растительность, животный мир, рельеф, грунтовые воды, время, деятельность человека. (Слайд 6)

Слово учителя: Почвы образуются очень медленно. За 100 лет мощность почвы увеличивается всего на 0,5-2 см. (Слайд 7)

Выделяют такие почвенные горизонты (Слайд 8):

1 ) Верхний горизонт (О), называемый гумусовым, обычно густо пронизан корнями растений. В нем много микроорганизмов, червей, личинок и насекомых. Именно здесь происходит накопление органического вещества. Гумусовый горизонт самый тёмный из всех, однако, его цвет зависит от количества накопившегося тут гумуса.

2) В некоторых почвах, в условиях большого количества осадков, к низу от гумусового слоя образуется горизонт вымывания (А ). Как правило, это самый светлый горизонт, так как из него вынесена часть органических и минеральных соединений. Иногда вымываются все вещества, что придает данному горизонту цвет золы и соответствующее название — подзолистый .

3) Ниже лежит горизонт вмывания (В). В него попадает то. Что теряет верхняя часть почвы. Здесь мало корней, но много мелких минеральных частиц, поэтому он более плотный и через него труднее всего просачивается вода. Этот горизонт играет роль своеобразного фильтра.

4)Ещё ниже лежит слабо изменённая материнская порода (С), которая и служит основой для образования твердой части почвы. Именно от состава материнской породы во многом зависят такие свойства почвы как механический состав и структура почвы.

(Учащиеся зарисовывают схему почвенных горизонтов в рабочей тетради)

Механический состав почвы – соотношение различных по размеру минеральных частиц: от крупных песчинок до мельчайших пылеватых.

По механическому составу различают: песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые почвы. Преобладание песка – придает почве рыхлость, преобладание глинистых частиц – плотность, плохую проницаемость для воды.

Структура почвы – это способность почвенных частиц склеиваться в комочки. Гумусовые и глинистые частицы скрепляются между собой в комочки, орешки, зернышки, таким образом, образуют комковатую, ореховатую и зернистую структуру почвы. Самая лучшая структура почвы — зернистая (чернозем). Такую почву с диаметром комочков более до 10 мм, называют структурной (в ее порах содержится достаточное количество воздуха и влаги для развития растений). Почва, которая состоит из пылеватых частиц диаметром до 0,05 мм, называется бесструктурная . Просачиваясь, вода превращает такую почву в вязкую массу, лишая ее плодородности. (Слайд 9).

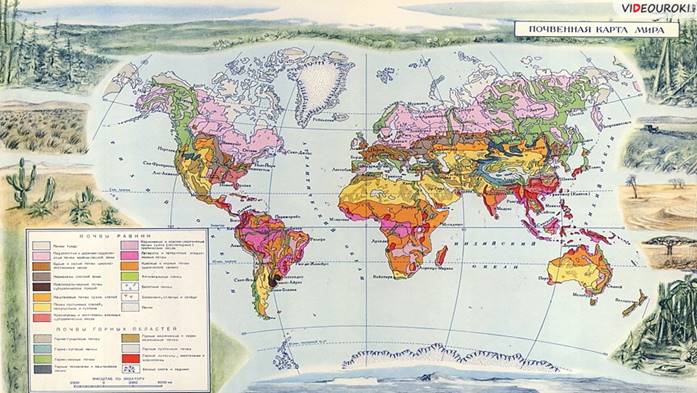

В 6 и 7 классах мы знакомились с основными типами почв, условиями их образования. Предлагаю сейчас вспомнить их и охарактеризовать почвенную карту мира, и сделать вывод, есть ли зависимость типов почв от их широтного распространения. Ответы обосновать. (Слайд 10).

Закрепление изученного материала (Слайд 11) :

— С чего начинается образование почвы?

Как влияет рельеф на процесс почвообразования?

Какое влияние на образование почвы оказывает уровень грунтовых вод?

Какие компоненты климата оказывают наибольшее влияние на формирование почв?

Какую роль играют растения и животные в формировании почвы?

Какова скорость образования почвы?

Подведение итогов урока:

Работа в парах: «Узнай почву по описанию» . (Приложение 3). (Слайд 12).

(Задание: предлагается описание одного из типов почвы. По предложенному описанию нужно угадать название почвы. Объяснить ответ.)

Выставление оценок за урок.

Метод 5 пальцев. ( Слайд 14).

Домашнее задание : 1) изучить § 31; 2) ответить на вопросы 1 – 4, и выполнить задания 6, 8 на с.125. Самообразование. Видеоурок на тему почвы. https://www.youtube.com/watch?v=Lf9xZ2cXgYE (Слайд 15).

Приложение 1

1. Внезапный подъём уровня воды в реке – это:

Наводнение

2. К бассейну какого океана относится большинство рек России?

Северного Ледовитого океана

Каспийского моря

3. Какой тип питания имеют большинство рек России?

За счёт подземных вод

4. Как называется наиболее низкий уровень воды в реке?

Межень

5. Какой по рельефу является река Печора?

Горной и равнинной одновременно

Быстрой

6. Горной рекой является река:

Источник

Почвы и факторы их образования. Распространение почв на Земле

Урок 8. Подготовка к ЕГЭ по географии

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Почвы и факторы их образования. Распространение почв на Земле»

Сегодня на уроке вы узнаете, что такое почва и из чего она состоит, познакомитесь с факторами почвообразования, а также рассмотрите особенности распространения почв на земном шаре. Приступим.

Почва – верхний рыхлый слой земной коры на суше, образованный в результате взаимодействия живой и неживой природы.

Почва всегда имела большое значение для человека, но изучать почву стали только с XIX века, так родилась наука почвоведение, у истоков которой стоял русский учёный Василий Васильевич Докучаев. Именно он посвятил жизнь изучению почв России, написал знаменитый труд – «Русский чернозём».

Из чего состоит почва?

Любая почва состоит из нескольких составных частей, которые взаимосвязаны, зависят друг от друга и в своём единстве образуют почву. Во-первых, это минеральная часть почвы — почвообразовательная, или материнская, порода, т. е. та порода, на которой происходит почвообразовательный процесс.

Почвообразующие породы по размеру частиц, из которых они состоят (гранулометрическому составу), разделяют:

на песчаные (более 90 % состава — это песок);

супесчаные (80-90 % состава — это песок);

суглинистые (25-50 % состава — это глина);

глинистые (более 50 % состава — это глина).

Суглинистая почва считается наиболее плодородной, так как обладает всеми достоинствами песчаной и глинистой почв, но лишена их недостатков.

Составной частью почвы является почвенный раствор, или вода, попавшая в почву с атмосферными осадками, промывшая органические остатки, находившиеся на поверхности почвы, и растворившая минералы, которые слагают почвообразующую породу.

В порах почвы, кроме влаги, находится почвенный воздух — это атмосферный воздух, обогащённый газообразными продуктами жизнедеятельности растений и животных, продуктами химических процессов, происходящих в ходе почвообразования.

Главное, что отличает почву от горной породы, — наличие органической части. Сюда входит живое органическое вещество — корни растений, микроорганизмы, население почвы (насекомые, личинки, черви) и неживое органическое вещество — это растительный опад. Неразложившиеся остатки растений образуют перегной. Гумус — это перегной, образовавшийся в результате переработки отмерших растений микроорганизмами. Гумус накапливается в верхней части почвы и окрашивает её в тёмный цвет. В этом слое содержатся необходимые растениям питательные вещества: азот, фосфор, сера и др. Гумус составляет 85–90 % органического вещества почвы и является важным критерием при оценке её плодородности. Поэтому чем толще слой гумуса, тем плодороднее почва.

Плодородием называют способность почвы обеспечивать растения питательными веществами и влагой в количестве, достаточном для их роста и развития.

Процесс формирования почвы заключается во взаимодействии между минеральной и органической её частями.

Почвенный слой имеет относительно небольшую толщину. Она колеблется от нескольких сантиметров в горных и полярных районах до 2 метров и более у чернозёмов. В строении почв выделяют несколько слоёв, или почвенных горизонтов.

Главное отличие этих горизонтов – их цвет. Есть горизонты более светлые и более тёмные. Между почвенными горизонтами существует постоянный обмен веществ. Строение почвы в большой степени зависит от условий её образования. Поэтому далеко не всегда почвенные горизонты выражены одинаково хорошо.

При описании они обозначаются буквами латинского алфавита. Сверху вниз выделяют следующие горизонты:

A1 – гумусовый (или перегнойный) горизонт, образуется при накоплении остатков растений и животных и преобразовании их в гумус. Окраска горизонта тёмная.

А2 – горизонт вымывания (или эллювиальный). Имеет светлую окраску. Беден питательными веществами, поэтому почвы, в которых этот горизонт развит, характеризуются низким плодородием.

В – горизонт вмывания (или иллювиальный). Он имеет рыже-коричневый цвет и достаточно плотный. Поступающие в горизонт вмывания питательные вещества придают ему плодородие. Конечно, оно не сравнимо с плодородием гумусового горизонта.

С – переход к материнской горной породе.

Смену почвенных горизонтов можно проследить по изменению облика корней растений. В гумусовом горизонте, богатом питательными веществами, они сильно ветвятся. Здесь множество мелких корешков. В горизонте вымывания корень приобретает вид стержня, который, не ветвясь, уходит вниз. В горизонте вмывания, обладающем некоторым плодородием, корни растений вновь начинают густо ветвиться.

К главным почвообразующим факторам относятся:

Это тепло и влага, определяющая интенсивность промыва, скорость протекания химических реакций. Каждый тип климата, каждая его разновидность, характеризующиеся своими количественными и качественными показателями, по-своему направляют протекание почвообразовательных процессов, определяют их набор, каждому климату соответствует свой зональный тип почв.

На многолетней мерзлоте в канадской тайге формируются особые таёжно-мерзлотные почвы. Питательные вещества этих почв не проникают далеко вглубь, так как мерзлота мешает промыванию грунта.

В субтропическом поясе на вулканических горных породах под лесами в условиях повышенной влажности и тепла образуются желтозёмы и краснозёмы.

Он может благоприятствовать или препятствовать образованию почв. Рельеф регулирует распределение поверхностной влаги и возможность поступления влаги подземной. При одном и том же количестве выпадающих осадков в понижениях рельефа влажность почвы всегда выше, чем на возвышенностях. Продукты выветривания на крутых склонах не удерживаются и смещаются вниз. На равнинах же они, наоборот, накапливаются.

Гидрографические условия – распределение водных объектов по поверхности.

Определяют условия грунтового увлажнения профиля: вблизи рек и озёр почвообразующая порода всегда более насыщена влагой.

Растительность обеспечивает поступление в почву органического вещества.

Разные растения имеют различный химический состав, а следовательно, органическое вещество, образованное при разложении растительных остатков, будет отличаться. Опад хвойных деревьев при разложении образует растворимые кислоты, лиственных и трав – труднорастворимые и нерастворимые. При отмирании травянистой растительности на поверхность почвы поступает много остатков, а в верхней части профиля отмирает корневая система трав, в то время как деревья дают только листовой опад. Следовательно, различаться будет и количество гумуса.

Нельзя не учесть фактор времени.

Ведь образуется почва очень-очень медленно: примерно за 100 лет её толщина увеличивается на 0,5-2 см. Но это среднее значение. Например, на твёрдых породах, таких, как гранит, слой почвы в 2,5 см появится за 1200 лет. А вот на песке или на вулканическом пепле для этого потребуется всего несколько десятков лет.

Природные условия на различных материках очень разнообразны. Также разнообразны и связи между компонентами природы. Это разнообразие взаимосвязей определяет разнообразие почв. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на почвенную карту – пестрота её цветов свидетельствует о наличии в разных местах земного шара различных почв.

Примерно 37 % земной поверхности занимает подзолистая почва. Она находится в местах с умеренно-континентальным климатом, где преобладают смешанные и хвойные леса. Содержание гумуса – 2-4 %. При использовании в земледелии нуждается в мелиорации и внесении удобрений. Данный тип почвы встречается в Северной Америке, Западной Сибири, на Дальнем Востоке и в Европе.

Около 19 % земной коры покрыто краснозёмами и желтозёмами. Такая почва сформировалась во влажных субтропиках под широколиственными лесами и тропическими саваннами, а также в местности, где сложился промывной водный режим. Главные особенности почвы – переувлажнённость и богатое содержание железа. На гумус приходится около 6-9 %. Встречается в Африке, Восточной Азии, Южной Америке, Австралии, Европе.

17 % Земли занимает серо-бурая почва, которая формируется в пустынях и полупустынях субтропиков. Гумуса в ней меньше одного процента, а еще почва сильно засолена. Пригодна для животноводства (в качестве пастбищ), земледелие возможно исключительно в условиях искусственного орошения. Встречается в Средней Азии.

К основным типам почв принадлежит и чернозём, на долю которого приходится примерно 16 % земной поверхности. Это лучшая почва для земледелия. Она содержит до 9 % гумуса, а её цвет обусловлен высоким содержанием гуминовых кислот. Образуется при небольшом дефиците влаги в умеренных поясах степной и лесостепной зон, покрытых многолетними травами. Встречается в Центральной Европе, некоторых районах Азии, Северной и Южной Америке.

Не более 4 % земной поверхности занимают тундровые и арктические почвы, которые преобладают в соответствующих климатических поясах. Они слабо плодородны, содержат менее 1 % гумуса. Встречаются главным образом на островах Северного Ледовитого океана.

На основные типы почв приходится 93 % земной поверхности. Остальную часть её занимают другие виды, среди которых выделяют:

горные почвы, отличающиеся щебнистостью, насыщенностью минералами и небольшой мощностью;

луговые почвы, которые образуются на лугах, где наблюдается высокое содержание грунтовых и/или поверхностных вод. Имеют глеевый горизонт, часто карбонатны и засолены;

болотные почвы (торфяные и торфяно-глеевые) сформировались в условиях постоянного переувлажнения под покровом влаголюбивой болотной флоры. Встречаются в умеренном климатическом поясе в лесной зоне. После мелиорации пригодны для земледелия;

засоленные почвы сформировались в засушливых зонах, где имеет место повышенное содержание легкорастворимых минеральных солей.

Что угрожает почве?

Самый главный враг почвы – ветровая и водная эрозия. Она разрушает самый плодородный её слой. Возникает эрозия почв в результате бессистемной эксплуатации земельных ресурсов. Эрозия почв бывает естественной и антропогенной (обусловленной деятельностью человека). Естественная эрозия почв протекает повсеместно, проявляется очень сильно и восстанавливается почвообразованием. Антропогенная эрозия возникает вследствие неправильной распашки почв, когда уничтожается дернина и обнажается легкоразмываемый горизонт перегноя. Он размывается весной талыми водами, когда почва еще не защищена всходами растений. В результате антропогенной эрозии почв образуются овраги и балки, которые наносят ущерб сельскому хозяйству не только потому, что уменьшаются пахотные земли, но и потому, что снижают уровень грунтовых вод.

Мелиорация – совокупность мероприятий по улучшению свойств почв с целью повышения их плодородия.

Для этого на полях высаживают «лесные полосы». Они задерживают ветер и текущие воды. В зимнее время такие посадки задерживают снег. Это сохраняет необходимую влагу. Склоны холмов распахивают не вдоль, а поперёк. Вода со склонов не стекает вдоль борозд, а просачивается вниз. Так не допускают смыва почвы с наклонных участков.

В жарком поясе Земли наблюдается наступление пустынь. В этом поясе оно охватило 900 млн га. Главная причина опустынивания – уничтожение людьми растительности на нашей планете. Растения – лучшие защитники почвы. Своими корнями они скрепляют её. Кроме того, без растений почва не может образоваться. А без почвы не могут существовать растения. Человек способен нарушить ход природных процессов. Однако это наносит непоправимый ущерб ему самому.

Подведём итоги урока.

Почва – это верхний слой земной коры, обладающий природным плодородием и покрытый растительностью. В почве есть вода, воздух, минеральная и органическая части.

В строении почв выделяют несколько слоёв, или почвенных горизонтов: гумусовый, горизонт вымывания и горизонт вмывания, далее следует материнская порода.

Факторы почвообразования: климат, рельеф, почвообразующую породу, водные объекты, растительность, время и человека.

Источник