Роспотребнадзор (стенд)

Роспотребнадзор (стенд)

Профилактика инфекционных заболеваний, передающиеся через почву — Полезная информация

Профилактика инфекционных заболеваний, передающиеся через почву

Профилактика инфекционных заболеваний, передающиеся через почву

Возбудители заболеваний передающиеся через почву

Наиболее распространёнными заболеваниями, передающимися через почву и огородные культуры являются аскаридоз, токсокароз, эхинококкоз и кишечные инфекции. Вместе с ними в почву могут быть занесены яйца аскарид и другие возбудители кишечных инфекций. С загрязнённой почвой они попадают на траву, овощи, фрукты и ягоды, в водоёмы, на руки, а также на различные продукты питания.

Путь передачи

Если человек ест немытые сырые овощи, ягоды (клубнику) и фрукты, он может заразиться гельминтами. Таким же путём в организм попадают возбудители кишечных заболеваний.

Зачастую, групповые кишечные заболевания связаны с употреблением различных овощей, овощных салатов, особенно из капусты, хранившейся в загрязнённых выделениями грызунов овощехранилищах.

Некоторую роль в передаче возбудителей кишечных и паразитарных заболеваний играют мухи. Они на своих лапках и крылышках переносят возбудителей на пищу и на различные предметы. Играя на улице, во дворе или в саду, ухаживая за животными дети загрязняют руки. В частицах земли, в пыли, на игрушках, овощах, на шерсти животных могут находиться яйца аскарид и токсокар. Они могут попасть в кишечник человека, если для питья употребляют некипячёную воду родников, неблагоустроенных колодцев.

Меры профилактики

Чтобы предохранить себя и окружающих от заражения необходимо тщательно мыть руки перед едой. Сырые овощи, фрукты и ягоды перед едой тщательно мыть под струёй проточной воды в течение 10-15 минут, периодически встряхивая.

Лук, петрушку, салат предварительно очищают от земли, разбирают по отдельным листочкам, стеблям, перьям и тщательно моют. Хороший эффект даёт мытьё их в мыльной воде с последующим ополаскиванием проточной водой.

Для мытья ягод, имеющих шероховатую поверхность или дольчатое строение (клубника, земляника, малина), лучше всего применять их обмывание 1%-ным раствором соды, а затем чистой водой.

Воду из родников, колодцев и других водоёмов пить только кипячёную.

Необходимо уничтожать мух, защищать от них продукты питания.

Следить за чистотой и благоустройством туалетов.

Источник

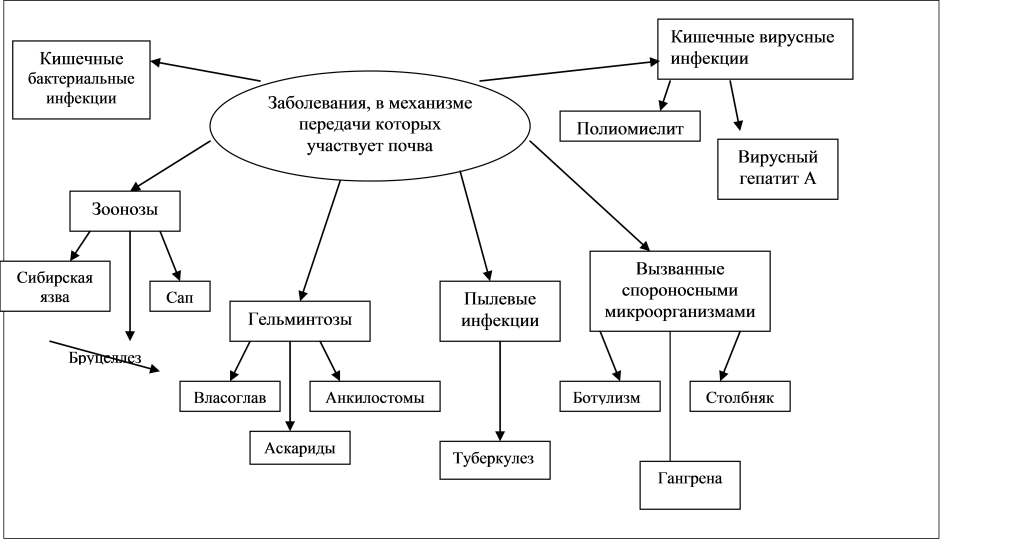

104. Эпидемиологическое значение почвы. Инфекционные заболевания, в механизме передачи которых участвует почва. Пути влияния на здоровье человека.

Почва имеет большое эпидемиологическое значение. В ней могут находиться и передаваться человеку прямым контактным и непрямым путем возбудители многих инфекционных и паразитарных заболеваний. Факторами передачи возбудителей болезней служат: пыль, загрязненные почвой руки, пищевые продукты (овощи, фрукты, ягоды, листовая зелень, грибы и т.п.), вода, оборудование, инвентарь, посуда, тара и др. Возбудители могут переноситься животными, грызунами и насекомыми. Основным источником заражения почвы патогенными микроорганизмами и яйцами гельминтов являются физиологические отправления человека и животных, сточные воды и др. Со временем в результате процессов самоочищения почвы они отмирают, однако значительный период сохраняют свою жизнеспособность в ней. Практически постоянными и долговременными обитателями почвы являются спорообразующие патогенные микроорганизмы, споры которых сохраняют жизнеспособность в почве десятки лет.

В основном, это возбудители раневых инфекций (столбняк, газовая гангрена), ботулизма, сибирской язвы. Почва, особенно загрязненная органическими веществами, может быть фактором передачи возбудителей бактериальных и вирусных кишечных инфекций — дизентерии, брюшного тифа, паратифов А и В, сальмонеллеза, вирусного гепатита, псевдотуберкулеза и др. Сроки выживания в почве этих возбудителей могут колебаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Так, в почве бактерии тифо-паратифозной группы могут находиться до 400 дней, дизентерии — до 100 дней.

Почва играет специфическую роль в передаче геогельминтов (аскариды, власоглав). Специфическая роль определяется необходимостью попадания яиц геогельминтов с выделениями человека в почву, где они проходят определенный цикл развития и приобретают инвазионные свойства.

Только после «созревания» в почве яйца аскарид способны вызвать инвазию (заболевание) человека. Яйца аскарид могут сохранять жизнеспособность в почве до 1 года, с частицами почвы инфицировать пищевые продукты, которые используются в пищу без термической обработки. Почва, загрязненная органическими веществами, служит местом обитания грызунов, являющихся источниками таких опасных инфекций, как бешенство, чума, туляремия и др., а также благоприятным местом развития мух, которые могут переносить возбудителей кишечных инфекций.

105. Источники загрязнения почвы и санитарно-гигиенические мероприятия по ее защите. Показатели чистоты почвы.

Загрязнителями почвы, согласно определению экспертов ВОЗ, называют химические вещества, биологические организмы (бактерии, вирусы, простейшие, гельминты) и продукты их жизнедеятельности, которые встречаются в ненадлежащем месте, в ненадлежащее время и в ненадлежащем количестве. Под загрязнением почвы следует понимать лишь то содержание химических и биологических загрязнителей в ней, которое становится опасным для здоровья при прямом контакте человека с загрязненной почвой или через контактирующие с почвой среды, по экологическим цепочкам: почва — вода — человек; почва — атмосферный воздух — человек; почва — растение — человек; почва — растение — животное — человек и др. Почва может загрязняться в результате: 1) внесения минеральных и органических удобрений; 2) использования пестицидов; 3) поступления промышленных и бытовых отходов различных видов, которые применяют в качестве удобрений и с целью увлажнения, в том числе и внесения в почву отходов животноводческих комплексов (ферм) и индивидуальных хозяйств; 4) попадания на ее поверхность химических веществ с атмосферными выбросами промышленных предприятий и автотранспорта, а также радионуклидов вследствие аварий на ядерных реакторах; 5) захоронения бытовых и промышленных отходов. Все загрязнители почвы можно разделить на биологические (вирусы, бактерии, яйца гельминтов, простейшие) и химические.

Степень загрязнения почвы ЭХВ зависит от: 1) уровня их поступления в почву; 2) физико-химических свойств (структуры, растворимости в воде, летучести и др.); 3) местных почвенно-климатических условий; 4) интенсивности процессов миграции ЭХВ из почвы в атмосферный воздух, открытые водоемы, подземные воды, растения; 5)возможности трансформации и деградации ЭХВ в результате физико-химических процессов (гидролиз, фотолиз) или действия биологических агентов (микроорганизмы, в меньшей степени водоросли) и их ферментативных систем, способных расщепить молекулы многих токсических веществ до безопасных метаболитов.

В связи с высоким экономическим эффектом, связанным с использованием препаратов для борьбы с вредителями и болезнями растений и повышения урожайности, их применение во всем мире в XX в. возросло. Поэтому с каждым годом в почву поступает все большее количество пестицидов, минеральных веществ, структурообразователей почвы, стимуляторов роста растений и др.

Особенности источников загрязнения почвы, их качественная и количественная характеристики определяют тактику санитарного врача при проведении мероприятий по санитарной охране почвы. Санитарная охрана почвы — это комплекс мероприятий (организационных, законодательных, технологических, гигиенических или научных, санитарных, санитарно-технических, планировочных, землеустроительных, агротехнических), направленных на ограничение поступления в почву механических, химических и биологических загрязнителей до величин, которые не нарушают процессов самоочищения почвы, не приводят к накоплению в выращиваемых растениях вредных веществ в количествах, опасных для здоровья людей и животных, не приводят к загрязнению атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водоемов, а также не ограничивают использование почвы в сельском хозяйстве. Цель санитарной охраны почвы состоит в сохранении такого ее качества, при котором почва не являлась бы фактором передачи заразных для человека и животных заболеваний и не приводила бы к прямому или опосредованному при поступлении ЭХВ по экологическим цепочкам.

Мероприятия по санитарной охране почвы можно подразделить на: 1) законодательные, организационные и административные; 2) технологические, направленные на создание безотходных и малоотходных технологических схем производства, уменьшающих или снижающих до минимума образование отходов, а также улучшающих технологию обезвреживания отходов; 3) санитарно-технические, предусматривающие сбор, удаление, обеззараживание и утилизацию отходов, загрязняющих почву (санитарная очистка населенных мест); 4) планировочные, сущность которых заключается в выборе земельных участков для строительства очистных сооружений, научного обоснования и соблюдения величины санитарно-защитных зон (СЗЗ) между очистными сооружениями и селитебной территорией населенного пункта, жилыми и общественными зданиями и местами водозабора, выборе схем движения спецавтотранспорта; 5) научные, направленные на разработку гигиенических нормативов для оценки санитарного состояния почвы при поступлении органических, биологических (патогенные и условно-патогенные вирусы, бактерии, простейшие, яйца гельминтов) и химических (пестициды, тяжелые металлы, бенз(а)пирен и др.) загрязнителей. Санитарно-технические мероприятия (санитарная очистка населенных мест) — это комплекс мероприятий, направленных на выполнение гигиенических требований к оборудованию и эксплуатации установок и сооружений, предназначенных для сбора, временного хранения, транспортировки, обезвреживания и утилизации твердых и жидких бытовых и промышленных отходов. Все отходы делятся на две большие группы: жидкие и твердые. К жидким отходам относятся: 1) нечистоты из выгребов туалетов; 2) помои (от приготовления пищи, мытья посуды, полов, стирки белья и др.); 3) сточные воды — хозяйственно-фекальные (бытовые), промышленные, городские, атмосферные (ливневые и талые), а также грязная вода от мойки и полива тротуаров и проезжих частей улиц. К твердым отходам относятся: 1) мусор (бытовые отходы); 2) отбросы (кухонные отходы); 3) отходы лечебно-профилактических учреждений (в том числе специфические — использованный перевязочный материал, одноразовые системы для инфузий и шприцы, остатки лекарств, части органов и тканей после операций, трупы лабораторных животных и др.); 4) отходы от других общественных учреждений (школ, детских дошкольных, средних и высших учебных заведений, офисов и др.); 5) отходы предприятий общественного питания; 6) отходы животного происхождения (трупы животных, навоз, пищевые конфискаты); 7) отходы предприятий торговли; 8) отходы промышленных предприятий; 9) шлаки котельных; 10) строительный мусор, городская почва; 11) уличный смет. Каждая группа отходов отличается условиями образования, качественным и количественным составом, определяющими гигиеническое и эпидемиологическое значение отходов, их опасность в отношении загрязнения почвы и ухудшения ее санитарного состояния. Поэтому каждая группа отходов специфична и требуются разные способы и сооружения для их сбора, временного хранения, своевременного удаления и, особенно, обезвреживания и утилизации. Даже отходы одной группы, иногда требуют специфических подходов и решений по их сбору, транспортировке и обезвреживанию. Различают три системы удаления отходов, образующихся и накапливающихся в населенном пункте: сплавную, вывозную и смешанную.

Сплавную систему применяют в полностью канализованных населенных пунктах, в которых жидкие и частично твердые отходы сплавляются на очистные сооружения по системе труб. Такой способ удаления жидких и частично твердых отходов получил название канализации. Остальные твердые отходы вывозят специальным автотранспортом. Вывозную систему используют в неканализованных населенных пунктах. В этом случае жидкие и твердые бытовые отходы вывозят в места их обезвреживания и утилизации специальным автотранспортом. Такой способ удаления (вывоза) твердых отходов получил название санитарной очистки, а жидких — ассенизации (от фр. assenisation — оздоровление). Смешанную систему применяют в частично канализованном населенном пункте. При такой системе жидкие отходы из канализованной части населенного пункта удаляют при помощи канализационной сети, из неканализованной — вывозят ассенизационным транспортом, а все твердые отходы вывозят транспортом для санитарной очистки. Таким образом, при всех системах удаления отходов во всех населенных пунктах твердые отходы вывозят, т. е. применяют вывозную систему санитарной очистки.

При загрязнении почв одним веществом органического происхождения его опасность определяется исходя из его ПДК и класса опасности

Источник

Почва как фактор передачи возбудителей инфекционных заболеваний (эпидемиологическое значение почвы)

Эпидемиологическое значение почвы состоит в том, что в ней, несмотря на антагонизм почвенной сапрофитной микрофлоры, возбудители инфекционных заболеваний могут достаточно продолжительное время сохранять жизнеспособность, вирулентность и патогенность. Так, в почве, особенно в ее глубоких слоях, сальмонеллы брюшного тифа могут выживать до 400 сут. В течение этого времени они могут загрязнять подземные источники водоснабжения и заражать человека. Достаточно длительное время в почве могут сохраняться не только патогенные микроорганизмы, но и вирусы.

Особенно долго (20-25 лет) в почве сохраняются споры анаэробных микроорганизмов, которые постоянно встречаются в почве населенных мест. К ним относятся возбудители столбняка, газовой гангрены, ботулизма, сибирской язвы. Длительное пребывание в почве указанных патогенных микроорганизмов и их спор является причиной возникновения соответствующих инфекционных заболеваний при попадании в рану человека загрязненной почвы, употреблении загрязненных пищевых продуктов.

Загрязненная почва может выполнять роль фактора передачи человеку возбудителей как антропонозных, так и зооантропонозных инфекций. Среди антропонозных — кишечные инфекции бактериальной природы (брюшной тиф, паратифы А и Б, бактериальная и амебная дизентерия, холера, сальмонелле-зы, эшерихиоз), вирусной этиологии (гепатит А, энтеровирусные инфекции — полиомиелит, Коксаки, ECHO) и протозойной природы (амебиаз, лямблиоз). К зооантропонозам, которые могут распространяться через почву, относятся: лептоспироз, в частности безжелтушная форма, водная лихорадка, инфекционная желтуха, или болезнь Васильева-Вейля, бруцеллез, туляремия, сибирская язва. Через почву могут передаваться также микобактерии туберкулеза. Особенно велика роль почвы в передаче глистных инвазий (аскаридоза, трихо-цефаллеза, дифиллоботриоза, анкилостомидоза, стронгилоидоза). Для указанных инфекций и инвазий характерен фекально-оральный механизм передачи, который для кишечных инфекций является ведущим, а для других -одним из возможных.

Фекально-оральный механизм передачи инфекционных заболеваний через почву — многоэтапный процесс, характеризующийся последовательным чередованием трех фаз: выделение возбудителя из организма в почву; пребывание возбудителя в почве; внедрение возбудителя в видово-детерминированный организм биологического хозяина и сводится к следующему. Патогенные микроорганизмы или яйца геогельминтов с экскрементами больного человека или носителя инфекции или же больного животного (при зооантропонозных инфекциях) попадают в почву, в которой какое-то время сохраняют жизнеспособность, патогенные и вирулентные свойства. Находясь в почве, возбудители инфекционных заболеваний могут попасть в воду подземных и поверхностных источников, а оттуда в питьевую воду, с которой попадают в организм человека. Кроме того, из почвы возбудители могут попасть на овощи, ягоды и фрукты, на руки. Их распространяют также грызуны, мухи и другие насекомые.

Известен случай эпидемии брюшного тифа, охватившей за 36 дней 60% воспитанников детского сада. Инфицированным оказался песок на игровых площадках. Возбудители брюшного тифа попали в организм детей через загрязненные песком руки. Имеются данные о проникновении возбудителей брюшного тифа и дизентерии из загрязненной почвы в грунтовую воду, что привело к вспышкам кишечных инфекций у населения, которое пользовалось водой из колодца.

Следует отметить, что споры сибирской язвы, микобактерии туберкулеза, вирусы полиомиелита, Коксаки и ECHO, возбудители еще некоторых инфекций дыхательных путей могут распространяться с почвенной пылью, т. е. воздушно-пылевым путем, вызывая соответствующие инфекционные заболевания. Кроме того, заражение людей сибирской язвой возможно во время непосредственного контакта с инфицированной почвой (через поврежденную кожу).

Спорообразующие клостридии попадают в почву преимущественно с экскрементами животных и людей. Споры клостридии ботулизма обнаруживают не только в культивируемой, но и в необработанной почве. Они выделены в пробах почвы Калифорнии (70% случаев), Северного Кавказа (40%), их находили в прибрежной зоне Азовского моря, в иле и морской воде, на поверхности овощей и фруктов, в кишечнике здоровых животных, свежей красной рыбы (осетр, белуга и др.), в кишечнике (15-20%) и в тканях (20%) уснувшей рыбы. Нарушение технологии обработки продуктов на предприятиях пищевой промышленности и в домашних условиях, особенно консервов из овощей, мяса и рыбы, а также при копчении и солении рыбы, изготовлении колбасных изделий приводит к размножению палочки ботулизма и накоплению ботулинического токсина. Употребление в пищу таких продуктов приводит к развитию тяжелого заболевания с симптомами поражения центральной нервной системы.

Споры возбудителей столбняка и газовой гангрены проникают в организм человека через поврежденную кожу и слизистые оболочки (мелкие, обычно колотые, раны, ссадины, занозы, через некротизированнные ткани при ожогах). Почва и почвенная пыль при столбняке являются одним из факторов передачи инфекции.

Почва играет специфическую роль в распространении геогельминтозов — аскаридоза, трихоцефаллеза, анкилостомидоза, стронгилоидоза. Выделенные в почву (незрелые) яйца Ascaris lumbricoides, Trichiuris trichiura, Ancylostoma duodenale и Stronguloides stercoralis не способны вызвать инвазию. Оптимальные условия для развития (дозревания) яиц в почве создаются при температуре от 12 до 38 °С, достаточной влажности и наличии свободного кислорода. В зависимости от условий дозревание яиц геогельминтов длится от 2-3 нед до 2-3 мес. Лишь после этого они становятся инвазивными, т. е. способными при попадании в организм человека через загрязненные руки, овощи, фрукты и другие продукты питания вызвать болезнь. Яйца геогельминтов, попадая на поверхность почвы, отмирают, но на глубине от 2,5 до 10 см, защищенные от инсоляции и высыхания, они сохраняют жизнеспособность, по последним данным, до 7-10 лет.

Эпидемиологическое значение почвы состоит еще и в том, что загрязненная органическими веществами почва является местом обитания и размножения грызунов (крыс, мышей), являющихся не только переносчиками, но и источниками многих опасных зооантропонозов — чумы, туляремии, лептоспироза, бешенства.

Кроме того, в почве живут и размножаются мухи, являющиеся активными переносчиками возбудителей кишечных и других инфекционных заболеваний.

Наконец, в почве может происходить естественное обеззараживание сточных вод и отходов от содержащихся в них патогенных микроорганизмов и гельминтов.

В последние годы роль почвы в формировании здоровья населения существенно изменилась. Если до второй мировой войны в структуре смертности превалировали инфекционные и паразитарные заболевания, то в наше время на их долю приходится лишь 1-3%. Сегодня в структуре смертности населения доминируют (свыше 70%) злокачественные новообразования и сердечно-сосудистые заболевания. Одним из факторов риска указанной патологии является загрязнение почвы и сопредельных с ней сред (воды, воздуха, растений) экзогенными химическими веществами, иозросла частота неинфекционных заболеваний, ухудшились показатели физического развития детей. Начиная с 90-х годов XX ст., в воспроизведении населения нашей страны имеет место отрицательный баланс.

Почва является естественной средой для обезвреживания жидких и твердых бытовых и промышленных отходов. Это та система жизнеобеспечения Земли, тот элемент биосферы, в котором происходит детоксикация (обезвреживание, разрушение и превращение в нетоксические соединения) основной массы поступающих в нее экзогенных органических и неорганических веществ. По словам известного гигиениста XIX ст. Рубнера, почва является «. единственным местом, удовлетворяющим всем требованиям и дарованной самой природой для обезвреживания загрязнений. Но ее детоксикационная способность имеет предел, или порог, экологической адаптационной возможности». При превышении порога экологической адаптационной возможности почвы нарушаются характерные для данного вида почвы величины естественных процессов самоочищения, и она начинает отдавать в растения, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды биологические и химические загрязнители, которые могут накапливаться в контактирующих с почвой средах в количествах, опасных для здоровья людей, животных и растений.

Попавшие в почву органические вещества (белки, жиры, углеводы растительных остатков, экскрементов или трупов животных, жидких или твердых бытовых отходов и пр.) разлагаются вплоть до образования неорганических веществ (процесс минерализации). Параллельно в почве происходит процесс синтеза из органических веществ отходов нового сложного органического вещества почвы — гумуса. Описанный процесс называется гумификацией, а оба биохимических процесса (минерализация и гумификация), направленные на восстановление природного состояния почвы, — ее самоочищением. Этим термином обозначают и процесс освобождения почвы от биологических загрязнений, хотя в этом случае следует говорить о природных процессах ее обеззараживания. Что касается процессов самоочищения почвы от ЭХВ, то правильнее их называть процессами детоксикации почвы, а все процессы вместе — процессами обезвреживания почвы. г

Процесс самоочищения почвы от чужеродного органического вещества очень сложный и осуществляется главным образом за счет сапрофитных почвенных микроорганизмов. Проникновение необходимых для существования питательных веществ в микробную клетку происходит за счет осмотического всасывания через мелкие поры в клеточной стенке и цитоплазматической мембране. Поры настолько маленькие, что сложные молекулы белков, жиров и углеводов через них не проникают. Лишь в случае расщепления сложных веществ до более простых молекул (аминокислот, моносахаридов, жирных кислот) питательные вещества могут поступить в микробную клетку. Для осуществления такого способа питания в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические ферменты, которые подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой. Все ферменты микроорганизмов по месту их действия под- разделяют на две группы: экзоферменты, действующие вне клетки, и эндофер-менты, действующие внутри клетки. Экзоферменты участвуют в подготовке питательных веществ к поступлению их в клетку, а эндоферменты способствуют их усвоению. Характер действия ферментов различен. Эстеразы (липазы), расщепляющие жиры, встречаются во многих плесневых грибах и бактериях. Протеазы, расщепляющие белковые молекулы, выделяются многими гнилостными бактериями и т.д.

Источник