Структура почвы, её значение, способы создания и факторы разрушения.

Структура почвы — способность почвы распадаться на агрегаты называется структурностью, а совокупность агрегатов различной величины, формы и качественного состава называется почвенной

Структура является важным свойством почв; она определяет ряд других свойств почвы и влияет на ее плодородие. В песчаных и супесчаных почвах механические элементы обычно находятся в раздельночастичном состоянии. Суглинистые и глинистые почвы могут быть структурными и бесструктурными или малоструктурными.

Качественная оценка структуры определяется ее размером, пористостью, механической прочностью и водопрочностью. Более агрономически ценными являются макроагрегаты размером 0,25 — 10 мм, обладающие высокой пористостью (более 45%), механической прочностью и водопрочностью. Наряду с макроагрегатами благоприятное влияние на плодородие почв оказывают и микроагрегаты размером от 0,05 до 0,25 мм.

Почвы, обладающие водопрочной и механически прочной структурой не заплывают при сильном увлажнении и устойчивы к разрушению при механической обработке.

Важным свойством структуры почвы является ее пористость. В лучших черноземах пористость агрегатов достигает 50 % их объема, что обеспечивает благоприятные водно — воздушные свойства этих почв. Чем ниже пористость агрегатов, тем меньше в почве содержится продуктивной влаги и воздуха и тем хуже условия роста и развития растений. Поэтому почва с низкой пористостью агрегатов агрономически малоценна.

Агрономическое значение структуры состоит в том, что она положительно влияет на следующие свойства и режимы почв: пористость и плотность сложения (общие физические свойства); связность, удельное сопротивление при обработке и коркообразование (физико — механические свойства); противоэрозионную устойчивость почв; а также на водный, воздушный, тепловой, окислительно — восстановительный, микробиологический и питательный режимы. При наличии агрономически ценной структуры почвы в ней создается благоприятное сочетание капиллярной и некапиллярной пористости. Между агрегатами преобладают некапиллярные поры, а внутри агрегатов — капиллярные. Некапиллярные поры (поры аэрации) имеются также и внутри комка.

Структурная почва по сравнению с бесструктурной имеет рыхлое сложение, меньшую плотность и большую пористость. Благодаря наличию некапиллярных пор структурная почва хорошо впитывает влагу, которая по мере движения рассасывается комками; промежутки между комками заполняются воздухом. Воздух содержится и в порах аэрации внутри комков. Потери воды от поверхностного стока незначительны, а наличие некапиллярных пор предохраняет почву от испарения влаги с поверхности. Следовательно, в структурной почве одновременно создаются условия обеспечения растений влагой и воздухом.

В бесструктурной почве механические элементы лежат плотно, поэтому в ней образуются в основном капиллярные поры. Вода поглощается медленно, значительная часть ее теряется за счет поверхностного стока. Сплошная капиллярная связь в толще почвы вызывает потери влаги от испарения. В такой почве нередко наблюдаются два крайних состояния увлажнения: избыточное или недостаточное. При избыточном увлажнении все промежутки заполнены водой, воздух отсутствует. В этих условиях развиваются анаэробные процессы, ведущие к потере азота в результате денитрификации, образуются вредные для растений закисные формы железа и марганца и закрепляется фосфор в труднорастворимых формах, что создает неблагоприятный питательный режим. При недостаточном увлажнении в почве много воздуха, но растения испытывают недостаток в воде.

Рыхлое сложение структурной почвы способствует лучшему прорастанию семян и распространению корней растений. Бесструктурная почва после увлажнения заплывает, а при подсыхании уплотняется, образуя корку; в такой почве затруднено прорастание семян и распространение корней растений. Диапазон оптимальной влажности для обработки бесструктурной почвы значительно уже, чем для структурной.

Регулирование структуры почвы. Структура почвы при сельскохозяйственном использовании, если не применять необходимых мер, постепенно теряет свою водопрочность и разрушается. Управление процессами структурообразования позволяет поддерживать почву в необходимом структурном состоянии. Основными причинами утраты структуры являются: механическое разрушение, физико — химические и биологические процессы, происходящие в почве.

Механическое разрушение структуры почвы происходит вследствие обработки почвы, передвижения по ее поверхности машин и орудий, людей и животных. Важнейшими путями уменьшения механического разрушения является обработка почвы в спелом состоянии и сокращение количества обработок.

Физико — химические причины утраты структуры связаны с реакциями обмена внутри почвы кальция и магния на натрий и аммоний. При этом коллоиды (главным образом, гумусовые вещества), прочно цементирующие механические элементы в агрегаты, пептизируются при увлажнении, и структурные отдельности разрушаются. Поэтому приемы химической мелиорации почв (известкование, гипсование и др.) способствуют улучшению ее структуры.

Биологические причины разрушения структуры обусловлены разложением гумусовых веществ почвенными микроорганизмами. В результате потери гумуса — главного цементирующего вещества — структура почвы теряет водопрочность и разрушается. В пахотных почвах наряду с разрушением структуры происходит и ее создание; поэтому в зависимости от того, какие процессы будут преобладать, наблюдается уменьшение или увеличение содержания водопрочных агрегатов.

Восстановление и сохранение структуры почвы при ее сельскохозяйственном использовании осуществляется агротехническими методами и путем введения в почву искусственных структурообразователей.

К агротехническим методам улучшения структуры почв относятся: посев многолетних трав, обработка почвы в спелом состоянии, известкование кислых почв, гипсование солонцовых почв, внесение минеральных и особенно органических удобрений. Прочная структура образуется под воздействием как многолетних трав, так и однолетних культур: пшеницы, подсолнечника, кукурузы и др. Лен, картофель, овощные культуры, имеющие мало развитую корневую систему, оказывают небольшое структурообразующее действие на почву.

Многолетние травы (особенно бобовые и их смеси со злаками) играют более важную роль в создании агрономически ценной структуры, чем однолетние культуры. Это объясняется тем, что многолетние травы образуют мощную и сильно разветвленную корневую систему. В их корневых остатках содержится значительное количество белков, углеводов и других соединений, благоприятных для жизнедеятельности микроорганизмов и образования гумусовых веществ. В корневых остатках однолетних культур к моменту их созревания содержится в основном клетчатка, малопригодная для гумусообразования.

Искусственное оструктуривание почв осуществляется путем введения в них небольшого количества (0,001 % массы почвы) структурообразующих веществ, главным образом состоящих из производных акриловой, метакриловой и малеиновой кислот.

Источник

Структура почвы

Структура почвы оказывает большое влияние на ее агрономические свойства и плодородие. Она в значительной мере определяет водный, воздушный, тепловой и питательный режимы почв, т.е. главные условия, обусловливающие урожай всех сельскохозяйственных растений.

Различают структуру почвы и структурность.

Структура почвы —форма, размер и взаимное расположение структурных отдельностей, на которые естественно распадается почва.

Структурность — способность почвы распадаться на агрегаты, размер и форма которых характерны для каждого типа структуры.

Структурные отдельности носят название почвенные агрегаты. Они являются естественной сложной почвенной отдельностью, образовавшейся из микроагрегатов или элементарных почвенных частиц в результате их взаимодействия под влиянием физических, химических, физико-химических и биологических процессов.

По форме структурных отдельностей выделяют три типа структуры (С.А. Захаров).

1. Кубовидная — структурные отдельности равномерно развиты в трех позициях, например, глыбистая, комковатая, ореховатая и зернистая.

2. Призмовидная — развитие вертикальных граней и ребер структурных отдельностей преобладает над горизонтальными, такими как столбовидная, столбчатая, призматическая.

3. Плитовидная — структурные отдельности имеют преобладающее развитие горизонтальных граней и ребер, например, плитчатая, чешуйчатая.

В зависимости от размера выделяют группы структур (П.В. Вершинин):

1 — мегаструктура (глыбистая) >10 мм;

2 — макроструктура 10-0,25 мм;

3 — грубая микроструктура 0,25-0,01 мм;

4 — тонкая микроструктура 80

2, Н2О и минеральных солей приводит к разрушению гумуса, при этом утрачивается водопрочность структуры.

В результате действия названных выше процессов почва может превратиться в бесструктурную массу.

Бесструктурная почва — это почва, в которой отдельные механические элементы не соединены между собой в почвенные агрегаты, а существуют отдельно или залегают одной сплошной сцементированной массой. Типичный пример бесструктурной почвы — рыхлый песок или слитые иллювиальные горизонты тяжелых по механическому составу почв.

Для создания агрономически ценной структуры и поддержания ее оптимальных свойств используются агротехнические мероприятия, мелиоративные приемы и структурообразователи.

Агротехнические мероприятия включают в себя приемы современной агротехники, такие, как своевременная и правильная обработка почвы, соблюдение севооборотов с обязательным посевом многолетних трав, сидератов. Химическая мелиорация предполагает систематическое внесение органических удобрений, известкование кислых и гипсование солонцовых почв. Очень эффективно применение природных и искусственных структурообразователей.

Внесение угольного и торфяного клея, отходов целлюлозной и сахарной промышленности со временем улучшает структуру почв. Наибольший эффект получен от применения искусственных полимеров и сополимеров, которые называют крилумами. Это производные акриловой, метакриловой и малеиновых кислот. Внесение незначительных доз полимера в концентрации 0,001% от массы почвы существенно увеличивает водопрочность структуры.

Значение гранулометрического состава почв при изучении плодородия трудно переоценить. Он определяет в значительной мере химический, минералогический состав и другие свойства почв. Так, химический состав лесовидного суглинка для отдельных механических фракций имеет существенные различия (табл. 10).

Валовой химический состав фракций механических элементов (С.С. Морозов), % на бескарбонатную почву

Источник

Образование структуры почвы

Образование почвенной структуры происходит за счет двух обычно одновременно протекающих процессов. Один из них заключается в механическом разделении почвенной массы на агрегаты различного размера и формы. Второй процесс представляет собой формирование внутреннего строения и свойств агрегатов — пористости, водопрочности, связности. Процессы структурообразования осуществляются под влиянием физико-механических, физико-химических химических и биологических факторов.

Физико-механические факторы.

С ними связано разделение почвенной массы на структурные отдельности в результате изменения объема, давления и механического воздействия. формирование агрегатов происходит вследствие чередующихся процессов увлажнения и иссушения, замерзания и оттаивания почвы, деятельности роющих животных, под воздействием давления, оказываемого растущими корнями растений, а также почвообрабатывающих орудий.

Важным структурообразующим фактором служит чередование процессов увлажнения и иссушения почвы. При увлажнении почва набухает и увеличивается в объеме. Чем выше степень дисперсности почвенных частиц, тем сильнее изменяется объем. При иссушении почвы происходит обратный процесс, т. е. ее усадка.

Поскольку процесс усадки не равномерен во всех направлениях, то образуются трещины, расчленяющие почвенную массу на отдельности различного размера. На характер усадки и образования трещин сильно влияет гумусированность почв. увеличение содержания гумуса сопровождается нарастанием трещиноватости, но лишь до определенного предела. При содержании гумуса в почве выше 10% во многих случаях количество трещин уменьшается.

Процессы увлажнения и иссушения в почвах происходят достаточно часто. Особенно сильно влажность изменяется в самой верхней части почвы, где и выражено в наибольшей мере образование трещин и структурных отдельностей. В почвах, богатых минералами группы монтмориллонита, эффект попеременного увлажнения и иссушения проявляется в глубоком растрескивании почв с обособлением крупных полигональных отдельностей. Образующиеся трещины достигают нескольких сантиметров в ширину и уходят в глубь почвы на м и более. По этим трещинам активно поглощаются ливневые воды, ко в то же время из них легко выдуваются пары воды, что приводит к иссушению почвы.

Широко распространено вертикальное и горизонтальное растрескивание почв при их периодическом замерзании и оттаивании. При замерзании объем воды увеличивается, связи в почвенной массе разрываются и образуется сеть трещин. При этом вода замерзает неравномерно. В крупных порах лед начинает образовываться при температуре 0-2 0 С, в мелких порах — при температуре — 4-5 0 С. В результате образуются трещины разных размеров и по различным направлениям, что приводит к образованию структурных отдельностей в процессе оттаивания почвы. При этом важное значение имеет степень увлажнения почвы.

Если при наступлении отрицательных температур почва была близка к полному иссушению, то образование льда будет незначительным. Его влияние на объемные изменения в почве проявляется слабо или не выражено вообще.

В переувлажненной почве, когда все поры заполнены водой, образование льда происходит практически одновременно во всем объеме. Это ведет к фиксации почвенной массы, благодаря чему трещины не образуются. В этом случае при оттаивании почва приобретает киселеобразную консистенцию и обесструктуривается. Наиболее существенное структурообразование наблюдается при некоторой средней степени увлажнения почвы, когда вода заполняет только капиллярные поры, поскольку поры, заполненные воздухом, не препятствуют объемным расширениям при образовании льда. Больше всего агрегатов от промораживания суглинистого чернозема наблюдается при влажности 25-30% от массы почвы. При увеличении влажности до 50% к массе почвы влияние промораживания на структурообразоваю-щие приближается к нулю.

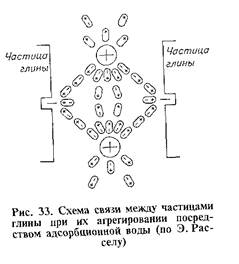

В оптимально увлажненных почвах в качестве оструктуривающих факторов выступают капиллярные (менисковые) силы и связанная вода. Их агрегирующая роль проявляется при высыхании почвы, так как при этом мениски и адсорбированная вода способствует сужению капилляров и сближению механических элементов. После этого атомные и молекулярные силы притяжения между частицами почвы проявляются сильнее (рис. 33).

На структуру сильно влияет механическая обработка почвы с помощью сельскохозяйственных орудий. В зависимости от содержания органического вещества, гранулометрического состава, применяемого орудия и других условий, при которых производится обработка, в почве преобладают процессы создания или разрушения структуры даже на одной н той же почве, применяя одно орудие обработки) можно получить структурную или бесструктурную пашню. Это зависит от того, при какой влажности почвы произведена обработка. С давних времен известно, что при определенной степени увлажнения любая почва приобретает особые свойства, вследствие чего она лучше поддастся обработке. Состояние почвы, при котором механическая обработка наиболее эффективна, называют физической спелостью.

Почва, находящаяся в стадии физической спелости, лучше всего крошится, не прилипает к рабочим органам орудий и не распыляется. При обработке такой почвы энергетические затраты наименьшие. Обрабатывая почву соответствующими орудиями при определенной влажности, можно весьма существенно улучшить ее структурное состояние. Поэтому наиболее массовым и широкодоступным способом оструктуривания почв считается механическая обработка в состоянии физической спелости.

Необходимо упитывать, что существует не точка оптимальной влажности структурообразования а интервал такой влажности, причем для каждой почвы он будет индивидуальным. Так, в высокогумусных и тяжелых по гранулометрическому составу почвах интервал оптимальной влажности выше и шире, в легких н малогумусных почвах — ниже и меньше. Например, если в черноземах интервал влажности, оптимальный для структурообразования, в среднем составляет 30-40 % от массы сухой почвы, то в подзолистых почвах — 15-20%. От влажности почвы зависят и размеры образовавшихся агрегатов. В начале интервала влажности, оптимального для сруктурообразования, образуются более мелкие агрегаты) а в конце — более крупные.

Обработка искусственной или переувлажнённой почвы не обеспечивает ее эффективное крошение и формирование агрегатов необходимого размера, в результате чего образуется бесструктурная пашня. Крошение почвы и образование агрегатов обусловлены деформациями, возникающими в почвенной массе в результате ее скалывания лемехом, изгиба и кручения пласта по поверхности отвала, В процессе обработки существенная деформация почвы происходит при падении почвенной массы с отвала плуга в борозду.

Трещины, наметившиеся в результате природных процессов и усиливающиеся при кручении и изгибе пласта служат основой для распада почвы на агрегаты. Но эти явления возможны только в определенных интервале влажности почвы. В чрезмерно сыром состоянии масса почвы при падении в борозду слипается В иссушенном состоянии почва не распадается на агрегаты из-за прочного сцепления частиц и микроагрегатов при вспашке такой почвы образуются крупные глыбы, разрушение которых весьма затруднительно и требует значительных энергетических затрат. Однако с помощью одной механической обработки нельзя создать водопрочную структуру почвы, так как она формируется под влиянием физико-химических, химических и биологических факторов.

Физико-химические факторы.

Образование структурных отдельностей под влиянием этих факторов связано с коагуляцией и цементирующим действием почвенных коллоидов, Агрегаты формируются или при взаимном соосаждении коллоидов, или вследствие коагуляции их электролитами.

Взаимное осаждение коллоидов происходит при взаимодействии разноименно заряженных коллоидных частиц или их участков, несущих противоположные заряды. В результате слипания коллоиды коагулируют, образуя микроагрегаты первого порядка. Поскольку коагуляция коллоидных частиц редко происходит в изоэлектрической точке, первичные микроагрегаты сами несут остаточный заряд — Положительный или отрицательный. Разноименно заряженные микроагрегаты притягиваются образуя микроагрегаты второго, третьего и т. д. порядков, включительно до мелких зерен. Схематично этот процесс показан на рисунке 34.

В почвах коагуляция коллоидов чаще всего происходит под влиянием ионов-коагуляторов, таких как Н + , Са 2+ , Mg, Fe, Fl. Адсорбируясь в компенсирующем слое, они уменьшают величину заряда коллоидов, которые коагулируют и слипаются друг с другом с образованием микроагрегатов. Агрегирование коллоидных частиц осуществляется за счет сил Ван-дер-Ваальса, катионовых мостиков, остаточных валентностей, водородной связи.

Скоагулированные коллоиды не только формируют микроагрегаты, но и способствуют скреплению более крупных частиц — пылеватых и песчаных, а также уже сформированных микроагрегатов.

Важнейшее условие образования агрономически ценной водопрочной струк-туры — необратимая коагуляция коллоидов. Она происходит под влиянием двух- и трёхвалентных катионов. При насыщении диффузного слоя коллоидов натрием и другими одновалентными катионами необратимой коагуляции коллоидов не происходит. Поэтому при участии таких коллоидов в склеивании частиц песка, пыли и микроагрегатов агрономически ценная структура не образуется. Хотя в сухом состоянии агрегаты имеют высокую прочность, при увлажнении они легко разрушаются из-за перехода коллоидов в золь.

Прочно скрепляют механические элементы в агрегаты органические коллоиды, особенно гуматы кальция. Хорошими структурообразователями считаются гели железоорганических комплексов. Агрегаты, образующиеся при участии только минеральных коллоидов, водопрочностью не обладают. Наиболее водопрочная структура образуется при взаимодействии гуматов кальция с минералами группы монтмориллонита и гидрослюдами, менее водопрочная — с каолинитом, кварцем, аморфной кремниевой кислотой. В оструктуривании красноцветных почв и красноземов важную роль играют соединения железа и алюминия.

Химические факторы.

Роль химических факторов в оструктуривании почв заключается в образовании труднорастворимых соединений, цементирующих почвенные агрегаты. Эти соединения могут склеивать микроагрегаты и механические элементы, находящиеся в раздельно-частичном состоянии, К ним относят аморфные гидроксиды железа и алюминия, карбонат кальция, силикат магния и др.

В почвах с временным избыточным увлажнением отчетливо проявляется оструктуривающее действие соединений железа. При переувлажнении в почве развиваются восстановительные процессы, сопровождающиеся образованием водорастворимых закисных форм железа, пропитывающих почвенные агретаты. В случае подсыхания почвы и смены восстановительных процессов на окислительные двухвалентное железо переходит в нерастворимые соединения трехвалентного железа, которые цементируют почвенные агрегаты. Такая структура характеризуется высокой механической прочностью и водопрочностью, однако отличается пониженной пористостью ( 2 почвы они за год перерабатываютд0 20 т/га земли. Гигантские и пестрые дождевые черви, обитающие в серых лесных почвах и черноземах Северо-Западного Китая, за теплый период года пропускают через кишечный тракт и оструктуривало от 170 до 225 т/га почвенной массы. При такой активной деятельности дождевых червей копролиты играют заметную роль в агрегатном составе почвы. Так, в целинных обыкновенных черноземах Каменной Степи на долю агрегатов, представленных копролитами приходится до половины от суммы всех структурных отдельностей. Воздействие дождевых червей на структурообразование столь существенно, что их специально разводят и в последующем вносят в почву.

Исключительно важная роль в оструктуриваннии почвы принадлежит растениям. Корневая система растений служит эффективно действующим фактором расчленения почвенной массы на структурные отдельности. Пронизывая почвенную массу во всех направлениях, корни расчленяют и уплотняют ее, действуя как своеобразные клинья. Даже сравнительно плотная почва во влажном состоянии не оказывает сопротивления прохождению корней. По густой сети полых пространств разнообразной конфигурации, остающейся после отмирания и разложения корней, почва способна распадаться на агрегаты различного размера и формы.

Роль растений в структурообразовании не ограничивается только механическим воздействием на почву. При разложении растительных остатков образуются различные неспецифические органические соединения, принимающие участие в агрегировании почвенной массы, и гумусовые кислоты, играющие ведущую роль в формировании водопрочных агрегатов. Немаловажную роль в образовании структуры играют прижизненные корневые выделения. В их состав входят разнообразные органические соединения, а общее их количество за период вегетации может достигать 10 % и более от растительной биомассы.

В зоне распространения корневой системы растений широко представлена ризосферная микрофлора. Коллоидные продукты жизнедеятельности и автолиза микроорганизмов обладают цементирующим началом и активно участвуют в структурообразовании. Наиболее сильно на структуру почвы влияет многолетняя травянистая рас-тительность, отличающаяся мошной хорошо разветвленной корневой системой. Поэтому там, где создаются благоприятные условия для ее развития, встречаются хорошо оструктуренные почвы, что наглядно проявляется в зональном аспекте.

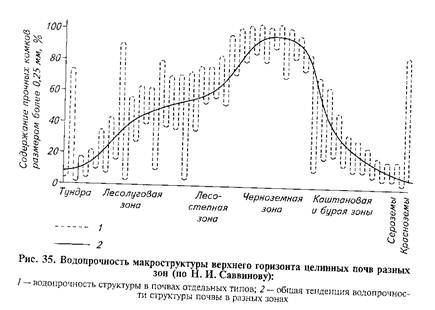

Наиболее водопрочной структурой характеризуются целинные черноземы, где оптимально сочетаются природные факторы структурообразования — хорошо развитая травянистая растительность, высокое содержание гумуса, в составе которого заметно преобладают гуматы кальция, обогащенность илистой фракции гидрослюдами и минералами монтмориллонитовой группы, активная микробиологическая деятельность и др. К северу и югу от черноземной зоны условия для формирования агрономически ценной водопрочкой структуры ухудшаются (рис. 35).

При переходе от черноземов к подзолистым почвам складываются все более неблагоприятные условия для произрастания травянистой растительности, которая в конечном итоге сменяется хвойными лесами. Возрастает кислотность почв, снижается содержание гумуса, в составе которого начинают преобладать подвижные компоненты типа фульвокислот и низкомолекулярных органических соединений, ухудшаются условия для микробиологической деятельности и необратимой коагуляции коллоидов.

В южном направлении от Черноземной зоны усиливается дефицит влаги, вследствие чего происходит смена растительных группировок. В почвах ухудшаются условия гумусообразования, РР

Обесструктуривание пахотных почв происходит и в результате многократного и интенсивного воздействия на почву тяжелойсельскохозяйственной техники. При воздействии техники на сухую почву происходит истирание и распыление структуры. После выпадения атмосферных осадков такая почва заплывает, а при последующем иссушении формируются крупные глыбы. Влажная почва под влиянием тяжелой техники спрессовывается а при подсыхании также распадается на крупные глыбистые отдельности. При разрушении структуры под воздействием тяжелой техники снижается пористость почв, вплоть ло полного исчезновения водо- и воздухопроводягцих пор.

Физико-химические процессы. Их участие в обесструктуривании почв проявляется через реакции ионного обмена, в результате которых двухвалентные катионы в ППК замещаются на одновалентные. Вследствие этого при увлажнении почвы происходит пептизация коллоидов, в первую очередь гумусовых веществ, прочно скрепляющих механические элементы и микроагрегаты, что ведет к разрушению почвенной структуры.

Биологические процессы. Обесструктуривание почв под влиянием биологического фактора отчетливо проявляется при экстенсивном использовании пашни. Когда в почве ежегодно отмечается дефицит свежего органического вещества, микроорганизмы начинают утилизировать не только лабильные, но и более устойчивые гумусовые соединения — главный клеющий компонент при образовании почвенных агрегатов. Минерализация органических соединений, участвующих в образовании структуры, особенно активно протекает при оптимальном для микрофлоры водно-тепловом режиме и достаточном количестве элементов минерального питания.

Теоретические основы оструктуривания почв разработали П. А. Костычев, В. Р. Вильямс, К. К. Гедройц, Н. А. Качинский и их ученики.

Важнейшие мероприятия по сохранению, улучшению и восстановлению структуры в пахотных почвах включают:

— пополнение запасов органического вещества;

— воздействие на состав и состояние почвенных коллоидов;

— рациональную механическую обработку;

— применение искусственных структурообразователей.

Применение органических удобрений (навоза, компостов, сидератов) — широко распространенный прием оструктуривания почв. Содержащиеся в удобрениях органические соединения, в том числе и гумусовые, способствуют образованию в почве макро- и микроагрегатов. Вспышка микробиологической деятельности, отмечающаяся после внесения органического удобрения, также благоприятствует структурообразованию.

Весьма эффективный прием улучшения структурного состояния почвы — посев многолетних трав. Они развивают мощную корневую систему и обогащают почву большим количеством свежего органического вещества, что способствует интенсивной деятельности червей, насекомых и микроорганизмов. Благодаря этому в почву поступают продукты трансформации растительных остатков, а также продукты жизнедеятсльности и автолиза почвенной биоты. Все это в совокупности способствует существенному улучшению структурного состояния почв за сравнительно короткий период (2-3 года).

Структурообразованию способствуют и однолетние сельскохозяйственные растения, образующие хорошо развитую корневую систему (пшеница, кукуруза и др.) при достаточном количестве влаги и элементов питания. Если однолетние культуры формируют небольшой урожай, то их роль в структурообразовании невелика.

В общих чертах оструктуривающее действие сельскохозяйственных культур проявляется через пожнивно-корневые остатки, остающиеся в почве после уборки урожая и подвергающиеся гумификации. Когда содержание гумуса в почве увеличивается, то возрастает и количество органических и органо-минеральных коллоидов. Но устойчивый структурообразующий эффект может быть получен только в том случае, если коллоиды необратимо скоагулированы.

В северной части земледельческой зоны в подзолистых и дерново-подзолистых почвах с кислой реакцией среды заметное количество органических веществ находится в миграционноспособной форме. Под влиянием этих веществ соединения полуторных оксидов приобретают подвижность, а тонкодисперсные частицы пептизируются, что сопровождается общим ухудшением структуры почв. Известкование в сочетании с применением органических удобрений и посевами многолетних трав способствует коагуляции подвижных органических и минеральных коллоидов, в результате чего возрастает количество агрономически ценных агрегатов.

В южных районах широко представлены почвы с щелочной реакцией среды и высоким содержанием обменного натрия (солонцы и солонцеватые почвы). Эти почвы характеризуются повышенной дисперсностыо почвенной массы, что негативно отражается па их структурном состоянии. Для улучшения почвенной структуры здесь практикуют гипсование в сочетании с внесением органических удобрений, орошением и посевом многолетних трав.

Рациональная механическая обработка предусматривает не только вспашку почвы в состоянии физической спелости, но и минимализацию воздействия на почву тяжелой сельскохозяйственной техники. Например, при соответствующих условиях традиционную многократную механическую обработку пропашных культур сокращают, а для некоторых культур ее не проводят вообще. В. Р. Вильямс подчеркивал, что механическое воздействие на почву должно быть по возможности редким, чтобы уменьшить неизбежное распыление структуры при частой механической обработке почв.

Быстрым и эффективным приемом улучшения структурного состояния пахотных почв считается применение искусственных структурообразователей. Они представляют собой высокомолекулярные соединения (полимеры и сополимеры), получившие собирательное название «крилиумы». Крилиумы — это производные трех органических кислот: акриловой, метакриловой и малеиновой. Эти соединения применяют в небольших дозах (0001-0,05% от массы почвы).

Наибольшего эффекта достигают при внесении искусственных структурообразователей в виде раствора, поскольку в этом случае происходит более полное и более равномерное взаимодействие их с почвой. Оструктуривающее действие крилиумов на суглинистых и глинистых почвах прослеживается на протяжении трех — пяти лет, тогда как на песчаных и супесчаных почвах чаще всего ограничивается одним вегетационным сезоном.

Структурообразующее влияние крилиумов проявляется тем сильнее, чем богаче почва органическими (гумусом) и минеральными коллоидами, т. е. чем выше ее потенциальная способность к оструктуриванию. При этом искусственные структурообразователи в большей степени обеспечивают водопрочность уже существующих природных агрегатов по сравнению с агрегатами, образовавшимися под их воздействием из распыленной почвы. Это связано с тем, что высокомолекулярные соединения легче проникают в те места, где частицы или микроагрегаты отделились друг от друга в результате набухания или механического воздействия.

Поскольку агрегаты распадаются прежде всего по тем направлениям, где скрепляющие силы наиболее слабые, то заполнение этих мест крилиумами приводит к стабилизации структурных отдельностей и их упрочнению. В итоге суммарный эффект от действия агрегирующих систем почвы и искусственного структурообразователя оказывается выше, нежели от одного крилиума. Поэтому сохранение имеющейся в почве агрономически ценной структуры считается одной из важнейших задач, поскольку создание новой структурной пашни из распыленной массы почвы требует гораздо больше сил и средств, чем улучшение уже существующей структуры.

Источник