2. Факторы ветровой эрозии

При ветровой эрозии особенно важную роль играет величина скорости ветра у поверхности земли, которая вызывает подъем и перемещение в воздухе частиц почвы. Скорость ветра, при которой начинается движение фракций почвы, называется пороговой. С утяжелением гранулометрического состава почвы пороговая скорость возрастает. Так, на высоте 0 – 15 см она составляет для темно-каштановой супесчаной почвы 3-4 м/с, темно-каштановой легкосуглинистой 5 м/с, а для чернозема карбонатного тяжелосуглинистого – 5,5-7 м/с.

Ветровая эрозия начинается с перемещения частиц почвы диаметром 0,1 – 0,5 мм. Принято считать, что частицы почвы диаметром менее 1 мм – эрозионноопасные, крупнее 1 мм – ветроустойчивые, почвозащитные.

Почвы наиболее податливы выдуванию в зимний и весенний период, когда ветры имеют высокую скорость, а поверхность почвы взрыхлена и недостаточно покрыта растительностью.

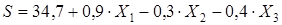

Высокая температура и низкая влажность воздуха способствуют интенсивному испарению влаги с почвы и тем самым усиливают разрушительное влияние ветра на почву. Эти условия отражает гидротермический коэффициент (Кг):

Х – сумма осадков за период с температурой выше 10 0 С, мм

t – сумма положительных температур выше 10 0 С.

При большом гидротермическом коэффициенте дефляционная опасность снижается.

Ветровая эрозия возникает при любой форме рельефа. Ветер разносит продукты эрозии в различном направлении и даже вверх по склону. Но в первую очередь ветровой эрозии подвергаются выпуклые участки поверхности и ветроударные склоны. При этом, чем круче ветроударный склон, тем больше скорость ветра и сильнее разрушение почвы.

Развитие ветровой эрозии во многом определяется гранулометрическим составом почвы. Сильному выдуванию подвергаются распыленные, бесструктурные почвы не способные впитывать осадки. В естественном состоянии выдуванию легче подвергаются легкие почвы – пески, супеси. Тяжелые почвы выдуваются только после их разрыхления в результате обработки почвы или усиленного выпаса скота.

Растительность является наиболее доступным фактором воздействия человека на развитие ветровой эрозии. Растения влияют на свойства воздушного потока и на свойства почвы. Поэтому для снижения опасности ветровой эрозии почв рекомендуется создание достаточной плотности растительного покрова, для снижения скорости ветра над поверхностью почвы или вытеснения его на достаточную высоту над поверхностью.

Так же на полях с растительностью снега накапливается больше, поэтому влажность весной таких почв выше, а значит выше и противоэрозионная стойкость этих почв.

Источник

Глава 1. Ветровая эрозия

С.В. Комонов, Е.Н. Комонова

Ветровая эрозия и пылеподавление

Курс лекций. — Красноярск: Изд-во СФУ, 2008. — 192 с.

Глава 1. Ветровая эрозия

1.5. Факторы ветровой эрозии почв

1.5.3. Почвенные и литологические факторы

1.5.3.1. Агрегатный состав

Свойства почв, оказывающие влияние на процесс ветровой эрозии, можно, исходя из механизма их влияния, разделить на две группы:

· непосредственно влияющие на противодефляционную стойкость;

· опосредованно влияющие на их противодефляционную стойкость и интенсивность процесса ветровой эрозии.

К первой группе относятся агрегатный состав, плотность агрегатов, межагрегатное сцепление. Ко второй группе относятся комплекс физических, химических и физико-механических свойств, которые определяют количественные характеристики свойств почв, составляющих первую группу. Такое разделение свойств почв на две группы полезно тем, что позволяет проследить влияние любого свойства на процесс ветровой эрозии и на противодефляционную стойкость почв. Кроме того, именно количественные характеристики почвенных свойств, составляющих первую группу, являются аргументами в уравнениях критических скоростей ветра, при которых начинается дефляция, а также в уравнениях переноса грунта воздушным потоком.

Свойства почв, составляющие первую группу, претерпевают в течение года существенные изменения под действием остальных факторов ветровой эрозии и при прочих равных условиях определяются свойствами почв, составляющими вторую группу. Сильнейшим из факторов ветровой эрозии является антропогенный. В результате действия человеческой деятельности агрегатный состав различных почв и грунтов слоя в течение года изменяется. Изменяется плотность агрегатов, причем часто в неблагоприятную сторону, происходит их переуплотнение. Изменениям подвержено и межагрегатное сцепление. Важнейшими факторами, определяющими величину межагрегатного сцепления, являются корневые системы растений, водные пленки на поверхности агрегатов, состав и свойства клеящих и цементирующих веществ.

Как уже указывалось выше, силовое воздействие потока на почвенную частицу, а вместе с ним и критическая скорость потока, при которых частица переходит в движение, прямо пропорциональны корню квадратному из произведения размера частицы на ее плотность. Различия между частицами в их устойчивости к действию ветра объясняются в первую очередь различиями в размере и плотности, хотя влияние формы частиц и плотности упаковки их в поверхностном слое также имеют значение. Большое значение может иметь и сила межагрегатного сцепления, обусловленная водными пленками, корнями растений, а также клеящими органическими веществами — продуктами жизнедеятельности живых организмов.

Из общих соображений следует, что срывающая сила должна быть прямо пропорциональна силе сцепления между агрегатами. Однако успешных примеров измерения сил межагрегатного сцепления в том их диапазоне, в котором еще возможно сдувание почв обычными ветрами, пока нет. Поэтому их чаще всего не учитывают в явном виде в формулах для расчета критической скорости ветра. Грунт представляет собой совокупность почвенных агрегатов самого разного размера, поэтому применяют несколько показателей, характеризующих агрегатный состав данного слоя в отношении устойчивости к действию ветра. Наиболее широко используемым показателем является так называемая комковатость слоя грунта, представляющая собой долю агрегатов в почве (%), имеющих размер более одного миллиметра. Этот показатель рассчитывают по результатам анализа агрегатного состава почв с помощью набора сит. Комковатость характеризует с некоторой точностью противодефляционную стойкость почв. Теснота связи и форма зависимости критической скорости ветра от комковатости изучена недостаточно. Несмотря на это комковатость может быть использована для относительной оценки устойчивости ночв разного агрегатного состава к действию ветра. В то же время очень часто на основании использования этого показателя делаются совершенно неправильные выводы относительно противодефляционной стойкости почв.

Оценку противодефляционной стойкости грунта производят не по величине комковатости, а по величине присущей этой почве критической скорости ветра, при которой начинается ветровая эрозия.

В условиях одинаковой системы механической обработки ночв и при прочих равных условиях различия между грунтами в агрегатном составе и устойчивости их к ветру будут определяться комплексом свойств второй группы. На практике комплекс свойств грунта, отнесенных ко второй группе, оказывает существенное влияние на выбор систем пылеподавления.

Следовательно, различия между грунтами в противодефляционной стойкости обусловлены комплексным влиянием свойств грунта, отнесенных ко второй группе. Тем не менее, представляется возможным оценить влияние каждого из свойств, отнесенных ко второй группе, на противодефляционную стойкость почв и на ход процесса ветровой эрозии.

1.5.3.2. Гранулометрический состав

Гранулометрический состав — один из главных факторов, определяющих структурное состояние грунта и его противодефляционную стойкость. Сильнее всего подвержены ветровой эрозии наиболее легкие и наиболее тяжелые по гранулометрическому составу частицы грунта. Легким грунтовым частицам не хватает цементирующего материала (глины, ила и мелкой пыли) для формирования достаточно крупных и механически прочных структурных отдельностей.

В тяжелых по гранулометрическому составу грунтах цементирующего материала достаточно, однако эти грунты, в силу своего генезиса характеризуются относительно пористой мелко комковатой или комковато-зернистой структурой имеющей низкую противодефляционную стойкость.

При прочих равных условиях наиболее устойчивыми оказались грунты с содержанием глины 27% и с максимальным возможным содержанием пыли. Увеличение содержания глины сверх 27% сопровождается увеличением подверженности почв ветровой эрозии.

Гранулометрический состав оказывает влияние не только на противодефляционную стойкость, но и на характер развития процесса ветровой эрозии. В ходе переноса частиц почвы ветром происходит их разрушение, а также истирание грунтовой поверхности скачущими частицами.

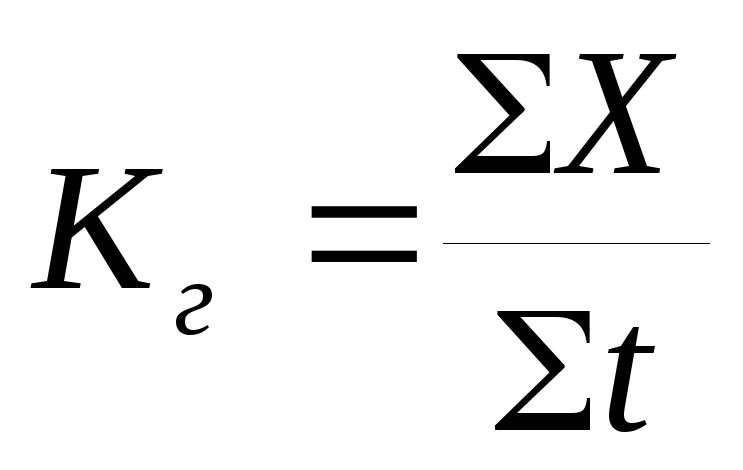

Оба процесса приводят к увеличению содержания в зоне дефляции мелких, легко перемещаемых ветром частиц, и оба зависят от прочности (связности) грунтовых агрегатов. Существует эмпирическая зависимость для оценки устойчивости грунтов к абразии в грунтово-воздушном потоке по их гранулометрическому составу:

где

В соответствии с этой формулой связность почвенного комка прямо пропорциональна содержанию в нем глинистой фракции и обратно пропорциональна содержанию мелкого и крупного песка. Кроме того, выяснилось, что в границах территории, характеризующейся относительной

однородностью климатических факторов ветровой эрозии, не только характер протекания эрозии, но и вероятность ее возникновения зависят от показателя связности и группы почвы (таблица 8).

Таблица 8 — Группировка почв Северного Казахстана по потенциальной подверженности ветровой эрозии

Показатель связности почвенной частицы,%

Разновидности почв по гранулометрическому составу, которые могут входить в состав группы

глины тяжелые, средние и часть легких

глины легкие, суглинки тяжелые и средние

суглинки тяжелые, средние и часть легких глин

суглинки тяжелые, средние и легкие

суглинки средние, легкие и супеси

Устойчивость к ветру почв указанных груша постепенно уменьшается в ряду от первой к шестой группе.

Особую, весьма распространенную группу, составляют песчаные почвы и пески. Пески характеризуются очень низкой противодефляционной стойкостью, обусловленной относительной узостью диапазона размеров слагающих их гранулометрических элементов и слабой способностью к агрегированию.

Визуальное определение критической скорости приводит к завышению результатов. В настоящее время принято, что критическая скорость ветра для песков составляет не более 5 м/с (на высоте флюгера).

1.5.3.3. Органическое вещество почвы

Многочисленными наблюдениями установлено, что высокое содержание специфических органических веществ обеспечивает грунту хорошие технологические качества и низкую противодефляционную стойкость. Черноземные грунты, содержащие больше гумуса, содержат больше мелких агрегатов и более податливы ветровой эрозии.

Внесение в грунт растительных остатков оказывает принципиально иное воздействие на противодефляпионную стойкость грунта. Первоначально внесение органики приводит к увеличению содержания в слое крупных неводопрочных комков, а также водопрочных агрегатов крупнее 0,84 мм, а также крупнее 0,02 мм.

Агрегирующее действие растительных остатков проявляется только после появления в грунте первых продуктов их разложения, которые являются клеящими веществами. Чем больше растительных остатков в грунте, тем сильнее и дольше проявлялось их агрегирующее действие. Однако агрегирующее действие первых продуктов разложения высших растений является временным. Причина этого в том, что эти продукты разложения сами разлагаются под действием различных микроорганизмов. Внесение растительных остатков в грунт в этом отношении менее эффективна, чем оставление их на поверхности, где они разлагаются гораздо медленнее, чем в почве, и поэтому дольше служат источником пополнения грунта клеящими веществами, а также средством зашиты грунта от ветра.

С течением времени начальные продукты разложения растительности постепенно утрачивают клеящие свойства или в результате замещаются вторичными продуктами разложения. Механические силы, возникающие при расширении и сжатии грунта в результате увлажнения, высыхания, замерзания или оттаивания, разрушают вторичные цементы и, следовательно, крупные первичные и вторичные агрегаты, с образованием гранулированной структуры, которая отличается повышенной водопрочностью, но сообщает грунту пониженную противодефляционную стойкость и повышенную дефлируемость. Чем больше растительных остатков было внесено в грунт, тем в большей степени выражено их последействие.

Образование грунтовой корки не только приводит к увеличению противодефляционной стойкости, но и сопровождается уменьшением интенсивности сдувания грунта и сокращением общего объема потерь грунта от ветровой эрозии.

Потери грунта с открытой поверхности, покрытых коркой, в среднем в шесть раз меньше, чем с поверхности без корки, независимо от гранулометрического состава грунта.

Положительный вклад первичных продуктов разложения растительности в повышение устойчивости грунта к ветру не позволяет компенсировать отрицательный вклад вторичных продуктов разложения.

1.5.3.4. Химический состав

При прочих равных условиях в наибольшей степени ветровой эрозии подвержен грунт с содержанием карбонатами. Это относится к грунтам тяжелого и среднего гранулометрического состава. Количество грунта, сносимого ветром постоянной скорости с единицы поверхности, определяемое с помощью аэродинамической установки, увеличивается с увеличением содержания карбонатов в грунте. Влияние карбонатов прослежено вплоть до их концентрации в грунте равной 4,7%.

При содержании карбонатов равном 0,3% дефлируемость грунта становиться наименьшей (таблица 9).

Источник

Ветровая эрозия почв (дефляция)

Это процесс, в результате которого почва разрушается, и породы начинают откладываться. Также обнажаются корни растений, плодородные частички земли часто «кочуют» с места на место. Всё это происходит из-за воздействия ветра. Страдает именно пахотный слой земли. Все процессы, которые связаны с деятельностью этой стихии, называют эоловыми. К ним относится развеивание почв, их разрушение.

Виды ветровой эрозии

Существует несколько классификаций ветровой эрозии. По скорости процесса она бывает геологической, то есть, вызванной природными факторами. Это вариант нормы – чего нельзя сказать об эрозии антропогенной. Она вызвана какими-то внешними факторами, например, неправильным режимом полива. В данном случае это будет называться ирригационной эрозией.

При наличии растительного покрова будет присутствовать первый вид эрозии. В данном случае почва отлично восстанавливается, ведь в нормальных условиях данный процесс никогда не прекращается. Но, если естественная растительность уничтожена, имеет место второй вид разрушения почв. Причинами возникновения такой эрозии является неправильное использование земель для сельскохозяйственных работ. Чаще всего это происходит на территории степи или лесостепи, в местностях с расчлененным рельефом. Однако почвы, в которых достаточно много гумуса и карбонатов, страдают больше остальных из-за своего гранулометрического состава.

Процесс разрушения земли ветром может быть повседневным и кратковременным. К последнему виду относятся смерчи и ураганы, бури. Тогда ветер может быть около 15-20 м/с.

Последствия ветровой эрозии

Последствия ветровой эрозии ужасают. Лишь за несколько часов буря может с легкостью унести пахотный слой за сотни километров. Впоследствии пыль, поднявшаяся в результате такого смерча, может загрязнить ближайший водоём. Однако им дело не ограничится – страдает и атмосфера, которая серьёзно запыляется. Притом, что обычно скорость ветра растёт в течение дня и становится максимальной в полуденное время, нанося больший ущерб. Хотя нередки и случаи, когда буря длилась около 90 часов, не стихая.

Бывает и такое, что на какая-то территория подвержена и ветровой, и водной эрозии. В данном случае вода смывает значительную часть верхнего слоя, потом земля высыхает так, что становится пылью. Это происходит из-за многократной обработки почвы. Потом ветер уносит эту пыль далеко. Если летние дожди довольно обильны, они смывают почву. Но, если они практически не кончаются, земля страдает сильнее и начинают образовываться овраги.

В результате эрозии земля теряет плодородие, изменяется её химический состав. Следовательно, страдает качество растений, и химизация перестаёт давать должный эффект. От всего этого страдает экономика страны.

Если не будут предприниматься меры по защите земли, могут пострадать тонны почвы. Гумус будет выветриваться, это повлечет за собой экологическую катастрофу. По результатам исследований, после бурь и ураганов может теряться 10 см пахотного слоя. Создание каждого сантиметра занимается несколько сотен лет, потому восстановиться почва вряд ли сможет.

Факторы ветровой эрозии

Одним из важнейших факторов ветровой эрозии является скорость ветра. Не менее важно направление ветра, которое господствует на данной территории. Другим фактором является рельеф, то есть, крутизна склона и его форма. Многое зависит от его направления, которое может быть северным и южным.

Учёные уделяет большое внимание и тому, хорошо ли увлажнена почва. Если этот показатель в норме, земля меньше подвержена эрозии. Имеют значение и температура воздуха в опасные периоды. Специалисты также рассчитывают дни, когда дожди образуют стоки.

Защита от ветровой эрозии

Сегодня почву защищают различными способами. Популярным является метод севооборотов. Он заключается в том, что чередуют основные культуры и пары. Используют и лесомелиорацию. При помощи почвозащитных насаждений переувлажнённые земли осушаются, уровень грунтовых вод становится ниже.

Активно используются гидромелиоративные приспособления. В зимний период снег катают полосами, ставят щиты, которые задерживают снег. Помогает и то, что растения высаживают по специальным схемам. Многолетние кустарники, которые растут полосами, отлично защищают почву от дефляции. Помогает и чередование чистых паров и корнеплодов с клубнями.

Лучшего эффекта можно достичь при помощи плоскорезной обработки земли, частом поливе. Данный вид обработки стоит использовать поперек уклонов. Часто применяется и лункование, при котором создаются небольшие углубления, в которых накапливается вода и в то же время сокращается сток. Этот способ применяют, если на территории росла кукуруза. Метод работает и после зяби.

Землю защищают и с помощью ветроломных полос. Их создают, выстраивая деревья так, что они находятся под углом к господствующему направлению ветра. Эффективность мероприятия зависит от густоты деревьев.

Так, ветровая эрозия – очень опасный процесс, который может сильно повредить в весенний период, если скорость ветра достигнет 15-ти метров в сек. Однако почва пострадает ещё сильнее, если будет взрыхлена, но растения ещё не успеют созреть.

Видео с ветровой эрозией почв

Источник