Выращивание фасоли

Фасоль – крайне неприхотливая, но при этом неимоверно ценная и вкусная продовольственная культура, которая занимает достойное место как на многочисленных дачных участках, так и в масштабах промышленного производства

Фасоль замечательно сохраняется в заморозке, из нее готовят множество полезных вегетарианских блюд, ведь в ее составе кроме витаминов и микроэлементов важное место занимает легкоусвояемый белок. Иными словами фасоль – это растительный заменитель мясных продуктов.

Характеристика культуры

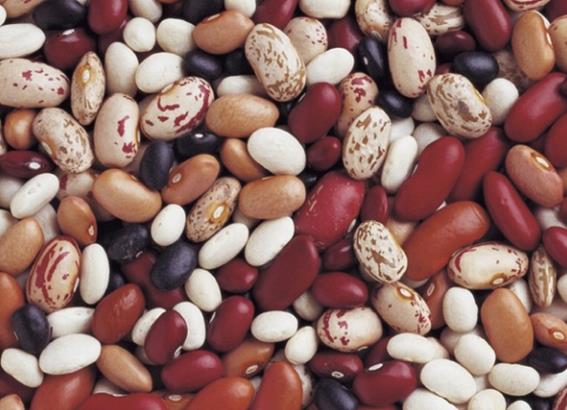

Фасоль – травянистое бобовое растение с однолетним периодом вегетации, выращиваемое с целью потребления в пищу плодов. Плоды фасоли состоят из двух створок, соединенных между собой и называются бобами. Бобы содержат изогнутые овальные семена, крепящиеся семяножкой и покрытые тонкой плотной кожурой. Цветовая гамма плодов и семян крайне насыщена и зависит от сорта фасоли. В народе бобы называют «стручками», а семена – бобами.

Фасоль, благодаря клубеньковым бактериям на корнях, способна обогащать почву азотом, улучшая ее структуру, вследствие чего используется и как сидерат. Имеет очень красивые обоеполые цветы мотылькового типа белого цвета или розово-фиолетовых оттенков.

В мире существует более 90 видов бобовых, самые популярные и известные из которых:

- фасоль обыкновенная – очень распространенный и широко культивируемый вид, имеющий много сортов и разновидностей. В пищу используют и бобы и семена;

- фасоль лимская или лунная. Второй по распространенности вид после обыкновенной фасоли. Имеет вьющийся стебель длиной более 10 метров;

- фасоль остролистная – известна под названием Тепари. Крайне засухоустойчивый вид, плоды используются в пищу, но белков и жиров содержат гораздо меньше, чем обыкновенная фасоль. Травянистую часть куста используют как корм животным;

- фасоль многоцветковая или огненно-красная. Широко известна как турецкие бобы. Выращивается в качестве декоративного растения, так как имеет очень красивые крупные красные цветы. В пищу употребляют бобы в стадии молочной спелости.

По форме куста фасоль бывает низкорослой (кустовой), полувьющейся и вьющейся. Кустовые виды фасоли в высоту достигают 20-60 см, полувьющиеся от 1,5 до 2 метров, а вьющиеся от 2 до 5 метров.

Кроме этого по вкусу и конфигурации бобов фасоль бывает полусахарной, спаржевой (сахарной) и зерновой (лущильной). Зерновая фасоль отличается от спаржевой тем, что в пищу используются только бобы – их тушат, жарят, варят первые блюда. Но могут использоваться и мягкие, без пергаментного покрытия плоды-лопатки. В спаржевой фасоли в пищу употребляются зеленые побеги вместе с содержащимися в них мелкими бобами.

Посадка фасоли

Фасоль растение теплолюбивое, поэтому высаживать ее необходимо в теплое весеннее время, когда гарантированно минует угроза заморозков. Бобовые очень хорошо растут на местах таких предшественников как кукуруза, капуста, тыквенные или овощные корнеплоды. В бедные почвы осенью необходимо внести органические удобрения, а перед посадкой калийно-фосфорные (25-30 г на 1 м. кв. суперфосфата и 15-20 г на 1 м. кв. хлористого калия).

Для лучшего прорастания, семена можно замочить до проклевывания. Все виды фасоли высаживаются по одинаковому принципу – после предварительного увлажнения почвы семена заделываются на глубину 3-6 см изогнутым краешком вниз, чтобы растение легче укоренилось, а молодые побеги быстрее выбились к свету.

Вьющиеся сорта располагают на расстоянии 20 см друг от друга, а кустовые не менее 15 см между растениями. Если нет уверенности во всхожести бобов, необходимо посадить фасоль немного гуще, а при прорастании, впоследствии, лишние ростки удалить, чтобы не загущать культуру. В случае опасения подмораживания культуры, молодые посевы следует накрыть пленкой или любым нетканым материалом.

После посадки фасоль можно удобрить под корень дрожжевой подкормкой, а по листу – раствором борной кислоты из расчета 10г на ведро воды. Азотосодержащими удобрениями (сульфатом аммония или мочевиной) стоит подкармливать культуру, только если кусты очень плохо набирают растительную массу и выглядят слабыми. Во время обильного цветения и завязывания плодов подкормку калийно-фосфорными удобрениями следует повторить, уменьшив дозы до 10-15 г суперфосфата и 5 г хлористого калия.

Уход за культурой

Вьющуюся фасоль очень удобно выращивать на шпалере, так как в высоту куст достигает более 3-4 метров и благодаря такому методу очень эффективно используется площадь. Преимуществами же для культуры является то, что фасоль хорошо проветривается и освещается, более устойчива к разного рода заболеваниям и ее урожайность выше, чем у кустовой. Во время созревания все бобы изолированы от контакта с почвой, остаются сухими, чистыми и не загнивают.

Спаржевой фасоли лучше создать пространственную изоляцию — посадить поодаль от других сортов фасоли, чтобы не было переопыления.

Уход за растением очень прост – фасоль нуждается в регулярном рыхлении почвы и умеренном поливе. Поливать культуру следует в зависимости от погодных условий, но в среднем не чаще одного раза в неделю. Во время завязывания плодов фасоли необходима дополнительная влага, поэтому поливы необходимо увеличить.

Выращивание фасоли в теплице

В условиях непродолжительного лета или с целью получения ранних урожаев фасоли, ее можно выращивать в теплице. В парниковом микроклимате фасоль чувствует себя очень комфортно и дает превосходные урожаи. Если культуру выращивать не для массовой реализации, то совсем необязательно занимать под фасоль большие площади. Посадить ее можно в торце теплицы, правильно расположив относительно сторон света, и тогда она не будет затенять другие культуры или же наоборот, будет притенять от знойного солнца более нежные растения. Посадка фасоли и уход за ней в теплице такой же, как и в открытом грунте – рыхление почвы, умеренные поливы и подкормка во время бутонизации.

Сорта фасоли

Фасоль в нашей стране выращивается на протяжении нескольких веков, и за это время усовершенствование культуры агрономами и селекционерами стремительно развивалось. По срокам созревания фасоль, как и многие овощные культуры, делится на ранние, среднеспелые и поздние с периодами созревания, соответственно, 70 дней – 80 дней — свыше 100 дней. Выведено множество сортов, районированных для разных климатических зон России:

- На юге РФ лучшими для агротехники признаны такие сорта как «Лика», «Рашель», «Светлячок», «Антошка» и др.;

- для Подмосковья и центрально-европейской части России замечательно зарекомендовали себя сорта «Ласточка», «Фантазия», «Тара», «Кочевник»;

- для нечерноземной зоны, Дальнего Востока и Сибири высокие урожаи дают «Скороспелая», «Грибовская 92», «Триумф сахарный 764», «Московская белая зелено-стручная 556» и другие.

Кустововая фасоль (кроме сортов с поздним сроком созревания) имеет преимущества перед вьющимися сортами тем, что она одновременно отдает урожай и не требует подвязки. Дружная отдача урожая очень ценна в регионах с непродолжительным, холодным летом. Можно выращивать такие сорта как «Маслянный король», «Раннеспелая», «Контендер».

В регионах с теплым и длинным летним периодом часто фасоль высеивают повторно, получая за сезон два урожая. Для этих целей используют сорта раннего срока созревания «Сакса 615», «Золотой нектар», «Белозерная 361», «Масляная самая ранняя 273», «Оран».

Болезни и вредители фасоли

Наиболее распространенными вредителями фасоли являются жуки фасолевая зерновка или брухус. Они забираются в боб и съедают его изнутри, при этом забирают все полезные вещества. Вредители поражают фасоль еще на грядках, и перекочевывают с урожаем в места его постоянного хранения, активно размножаясь (до 5 поколений), снижая урожай до 50-60%. Чаще всего вредители выбирают белую фасоль. Зараженные растения необходимо обрабатывать инсектицидами («Актара», «Фастак») за месяц до снятия урожая. Семена можно спасти путем прогревания в духовке или вымораживая несколько дней в морозильной камере – жуки и личинки погибают при +60 и при -10 градусах.

Из самых поражающих фасоль болезней выделяют антракноз, бактериоз, разные виды гнилей и мозаику. Антракноз и белая гниль – это грибковые заболевания, которые поражают как листья, так и плоды растений. При поражении этими заболеваниями листья культуры желтеют и усыхают, плоды загнивают, культура отстает в росте и дает очень слабые урожаи. При первых признаках заболевания растения обрабатывают бордосской жидкостью или хлорокисью меди.

При поражении мозаикой листья приобретают пеструю окраску, впоследствии сморщиваясь и опадая. Переносчиком этого заболевания является тля, которая уничтожается инсектицидами.

Сбор урожая и хранение фасоли

Сбор урожая фасоли начинают проводить выборочно, через несколько недель после начала цветения – в зависимости от сорта, свойств овоща и намерений в использовании. Бобы следует срезать ножницами или секатором, чтобы не повредить основной стебель растения. С целью продления плодоношения культуры, сбор урожая необходимо производить до технической спелости бобов и созревания семян, так как в противном случае растение решит, что задача по формированию семян выполнена и окончит свою функцию плодоношения.

Спаржевую фасоль собирают в течение всего периода плодоношения, обыкновенную же можно собирать одновременно, срезав куст фасоли с висящими на нем бобами за 2 недели до созревания плодов и повесив в сухом месте для дозаривания.

В лущильных сортах при готовности плодов к сбору они будут выглядеть сухими, пожелтевшими и сморщенными. Стоит помнить, что едозревшая фасоль хранится очень плохо.

Источник

Фасоль: биологические особенности

Фасоль возделывают как продовольственную культуру. Семена и недозрелые бобы служат ценным сырьем для консервирования. Зеленая масса и солома некоторых видов фасоли (маш, адзуки) используются в корм животным.

Биологические особенности и агротехника

Фасоль — теплолюбивое и светолюбивое растение короткого светового дня. Она отличается более высокой засухоустойчивостью, чем горох и чечевица. У фасоли преобладает самоопыление, но бывает и перекрестное опыление при помощи насекомых.

На структурных, плодородных, незасоренных почвах, по хорошо обработанной зяби и при тщательной предпосевной подготовке почвы она может давать высокие урожаи. Фасоль плохо растет на тяжелых глинистых, легких песчаных и засоленных почвах; на кислых землях без известкования она не удается.

Сорта фасоли кустовой формы или со слабо вьющимися стеблями возделываются в чистом виде. В севообороте фасоль размещают в пропашном поле после озимых, идущих по черному удобренному пару. Хорошими предшественниками фасоли являются оборот пласта многолетних трав, картофель, сахарная свекла. В южных районах при поливе скороспелые сорта фасоли высевают как пожнивную культуру. Ее можно высевать и в смешанных посевах с картофелем и с некоторыми другими культурами.

Фасоль хорошо отзывается на навозное, фосфорное, калийное удобрения и древесную золу.

Фасоль — культура позднего срока сева, ее следует высевать в хорошо прогревшуюся почву (12-14° тепла), после того как минует угроза возврата заморозков. Семена I класса должны иметь чистоту 99,5% и всхожесть не менее 95 процентов. Как правило широкорядный способ посева. Глубина заделки семян 5-6 сантиметров.

Уход состоит из прополок, рыхлений междурядий и подкормок растений фосфорно-калийными удобрениями во влажных районах или при поливе и окучивании (для защиты от ветровалов). Убирают фасоль в фазе полной спелости семян.

Похожие записи

Люпин: посадка и уход

Люпин — ценная сидеральная и кормовая культура. Он способен накапливать в почве 150 кг азота на гектар. В семенах его содержится 40% белка, до 20% жира, а в зеленой массе 20% белка; витамины А и В, фитин и лецитин; все части растения содержат горькие и ядовитые алкалоиды. Люпин, запаханный на зеленое удобрение, повышает плодородие почвы, […]

Соя: биологические особенности

Соя богата белком (до 45%), жиром (до 25%) и углеводами. В ней содержатся витамины A, B, С, D и E. По ценным свойствам и разностороннему использованию немногие сельскохозяйственные культуры могут сравниться с соей. Зерно, жмых, зеленая масса, сено и соевый силос отличаются высокими кормовыми достоинствами. Биологические особенности сои Соя — самоопыляющееся однолетнее растение короткого светового […]

Чечевица: биологические особенности

Семена чечевицы богаты белком (до 33%), питательны, способны хорошо развариваться и имеют высокие вкусовые качества. Мелкосеменная чечевица в размолотом виде чаете используется как концентрированный корм. Солома, полова и мякина чечевицы по кормовым достоинствам приравниваются к хорошему луговому сену. Содержание: Биологические особенности чечевицыВыращивание чечевицыУход за чечевицейУборка Биологические особенности чечевицы По отношению к теплу чечевица более требовательна, […]

Источник

Биологические особенности фасоли и агротехника возделывания.

Это теплолюбивое растение. Семена ее прорастают при 10°С, а всходы формируются лишь при 12—13°С. Небольшие заморозки (0,5—1 °С) губят всходы. Однако есть сорта (как правило, темноокрашенные), которые начинают прорастать при более низких температурах (на 2—3°С), и сорта, переносящие заморозки до 2°С.

Фасоль особенно нуждается во влаге при прорастании семян (для их набухания необходимо 104,5% воды от массы семян), а также в фазах цветения и завязывания бобов. В это время влажность почвы должна быть не ниже влажности разрыва капилляров.

Фасоль относится к растениям короткого дня. Однако есть сорта нейтральные и даже положительно реагирующие на длинный день, которые могут возделываться в северных широтах. Наиболее ценные для нее структурные, среднесвязные, не слишком влажные почвы с рН 6,5—7,5. К засолению почвы менее чувствительны тепари, лима и маш.

Сорта. Мотольская белая Ричи.

Особенности агротехники. Место в севообороте, система удобрений и обработка почвы под фасоль те же, что и для других зерновых бобовых культур. Фасоль более требовательна к плодородию почвы,

чем горох и люпины На слабогумусированных почвах под ее предшественник вносят органические удобрения Сеют фасоль, когда минуют заморозки и почва прогреется до 12—15°С на глубине посадки семян В южных районах это бывает обычно в конце апреля — начале мая, в средней полосе — в конце первой или в начале второй половины мая Так, в Саратовской области урожайность фасоли, посеянной 17—21 мая при прогревании почвы до 14—18 °С, на 3,6 ц/га была выше, чем при раннем сроке (8—12 мая), и на 2,6 ц/га выше, чем при позднем (27 мая — 3 июня).

Высевают фасоль широкорядно с междурядьями в основных районах возделывания 60 см, а в более северных — 45 см.

Норма высева колеблется от 0,25 млн/га всхожих семян до 0,4 млн. Весовая норма составляет для мелкосеменных сортов 70—80 кг/га, для крупносеменных—100—150 кг.

Мелкосеменные формы фасоли высевают зерновыми сеялками, крупносеменные — кукурузными или хлопковыми. Фасоль выносит семядоли на поверхность, поэтому глубина посева ее небольшая — 3—5 см. При иссушении верхнего слоя почвы допустим более глубокий посев (6—8 см).

Поздний срок посева и мелкая заделка семян вызывают необходимость прикатывания почвы. При появлении первой пары настоящих листьев и в дальнейшем уход состоит из рыхления междурядий, которое прекращают после смыкания рядков. Для борьбы с сорняками на посевах фасоли используют гербицид прометрин, 50%-ный с. п. (3 кг/га препарата). Опрыскивание проводят за 2—3 дня до появления всходов культуры.

Фасоль убирают при пожелтении большинства бобов и затвердении семян. Листья при этом опадают, и созревает около 70—80% бобов Механизированная уборка некоторых сортов затрудняется из-за низкого расположения бобов на стебле (ниже 10 см). Поэтому применяют два способа двухфазной уборки. При первом, наиболее распространенном (для сортов с расположением бобов не ниже 10 см от поверхности почвы) способе растения скашивают в валки жаткой. При втором способе (для сортов кустовой низкостебельной фасоли) ее теребят и укладывают в валки фасолеуборочной машиной. Подбирают и обмолачивают валки комбайном со специальными приспособлениями.

Соя

Беларусь, как страна с интенсивно развивающимся животноводством, нуждается в укреплении собственной кормовой базы. Повышение эффективности животноводства достигается множеством факторов, главным из которых является полноценное и сбалансированное кормление сельскохозяйственных животных.

Хотя основу кормов составляют зерновые культуры, в эффективном балансе кормов особое значение имеет баланс белка и незаменимых аминокислот. Наиболее часто используемым и эффективным белковым и аминокислотным балансером являются шрота и жмыхи сои и подсолнечника, ввозимые в нашу страну из-за рубежа. Уже сегодня предприятия республики закупают за рубежом не менее 250 тыс. только шротов ежегодно. Для эффективного ведения животноводства даже сегодняшних объемов закупок недостаточно.

Возможности выращивания сои в климатической зоне Беларуси были достигнуты к началу 90-х годов благодаря успехам мировой, в том числе и белорусской, селекции, разработке основных элементов агротехники возделывания этих культур, что позволило продвинуть эти культуры значительно севернее традиционных зон возделывания.

В настоящее время в Беларуси районировано 11 сортов сои (8 из них созданы белорусскими селекционерами). Кроме того, еще около десятка сортов этих культур отечественной селекции успешно проходят Государственные испытания и, вероятно, в скором времени будут рекомендованы производству.

Белорусские сорта сои пригодны для механизированной уборки, вызревают за 120 дней с потенциальной урожайностью 30 ц/га, содержат 38-43% белка, 18-22% масла и могут возделываться на территориях, ограниченных в тепловых ресурсах, с долгим летним днем, т.е. и там, где традиционные сорта сои не вызревают. В отличие от зарубежной, белорусская соя генетически не модифицирована.

Белорусские сорта подсолнечника характеризуются высоким содержанием масла (50% и выше), относительно высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям, скороспелостью. Производственные испытания, проводимые в течение последних десяти лет, показали возможность получения высоких урожаев (20-30 ц/га) в целом ряде хозяйств Минской, Могилевской, Брестской, Гомельской и Гродненской областях. Разработана рациональная агротехника возделывания этих культур с учетом особенностей нашего климата, почв и сортов.

Культурная соя – одно из древнейших растений, используемых в земледелии, Более 6 тыс. лет назад ее, наряду с пшеницей и рисом начали возделывать в Китае. На формирование биологических особенностей сои большое влияние оказал муссонный климат, характерный для региона ее происхождения. Обильное выпадение осадков во время цветения способствовало тому, что выживали только закрыто цветущие (клейстогамные) формы, что привело к строгому самоопылению и оплодотворению в пределах одного цветка.

В связи с этим у сои сформировались мелкие и непривлекательные для насекомых цветки, очень немногие насекомые могут опылить цветки сои. Среди них – дальневосточная пчела-листорез. Уровень перекрестного опыления у сои незначителен – около 0,1%, что позволяет выращивать на одном поле различные сорта сои и их репродукции без риска их переопыления.

Соя значительно более устойчива к различным грибковым и бактериальным болезням по сравнению с другими бобовыми, что также могло быть следствием длительной эволюции предков культурной сои во влажном климате, который способствовал отбору наиболее устойчивых форм.

Соя – растение короткого дня, и большинство сортов очень чувствительны к удлинению фотопериода. Обычно удлинение светового дня приводит к замедлению темпов развития растений, сдвигу начала цветения на более поздние срок, сильному опадению цветков и удлинению общего периода вегетации.

По отношению к интенсивности освещения сою относят к исключительно светочувствительным растениям. При снижении интенсивности света на 50% резко уменьшается число узлов, бобов и семян на растениях.

Традиционно соя считается теплолюбивой культурой. Однако в последние десятилетия создано огромное разнообразие сортов, способных формировать полноценный урожай семян при сумме активных температур (выше 10oC) 1700-2200oC. Во всех агроклиматических зонах Беларуси этот показатель даже выше.

При оптимальном прогреве почвы (20-22°C) всходы появляются через 5-6 дней после посева, при недостаточном (12-14°C) этот период может растягиваться до 20 дней. При прорастании семян в оптимальных условиях полевая всхожесть, как правило, увеличивается. Недостаток тепла и влаги отрицательно сказывается на дружности всходов и приводит к их изреживанию.

Соя наиболее требовательная к теплу в фазе цветения. В наших условиях этот период приходится на конец июня – июль.

По устойчивости к заморозкам соя превосходит другие теплолюбивые культуры, что вероятно связано с происхождением ее из северо-восточного Китая, где затяжная весна с частыми заморозками – обычное явление.

Всходы сои не погибают при заморозках -2 … -3°C. При заморозке -5°C в течение 10 часов погибают примордиальные и тройчатые листья, тогда как семядоли сохраняют жизнеспособность. Позже из пазух семядольных листьев могут отрастать новые тройчатые листья.

Более чувствительна соя к заморозкам в фазе ветвления и бутонизации. Краткосрочный заморозок в -3°C может погубить растения и бутоны. Однако в течение 100-летнего периода наблюдений в условиях Беларуси заморозков в июле не наблюдалось.

Осенние заморозки обычно не оказывают отрицательного влияния на сою, а в некоторых случаях ускоряют процесс созревания за счет естественной десикации.

В силу своего происхождения, соя отзывчива на улучшение обеспечения посевов влагой. На формирование единицы урожая она расходует воды больше, чем другие зернобобовые культуры. При этом максимум водопотребления приходится на стадию налива бобов (в наших условиях, конец июля – август). Засуха в этот период наиболее сильно снижает урожай сои, а полив в это время наиболее эффективен для увеличения урожайности.

В целом сою можно считать достаточно засухоустойчивой по сравнению с другими полевыми культурами, например, кукурузой. Среди же зернобобовых она уступает только нуту. Даже в условиях крайнего дефицита почвенной влаги (полное отсутствие осадков за весь сезон) соя способна выживать, формируя урожай до 0,5 т/га.

В аспекте фаз развития можно отметить, что до цветения соя высоко засухоустойчива (засуха в мае – июне не оказывает существенного влияния на урожай семян), а в периоды цветения, формирования бобов и налива семян относительно вынослива к засухе, всегда сохраняя свою репродукционную способность и отзываясь на улучшение влагообеспеченности возрастанием генеративной продуктивности.

Соя потребляет больше минеральных питательных веществ, чем другие зерновые и зернобобовые растения. Она неравномерно поглощает элементы питания по своим фазам развития, обладает способностью ассимилировать азот из воздуха, может использовать фосфор и калий из труднодоступных соединений и обладает способностью перераспределять (реутилизировать) их запасы из листостебельной массы в семена.

Благодаря этим особенностям соя слабо отзывчива на применение минеральных удобрений.

Количество потребляемых из почвы элементов зависит от множества факторов: биологических особенностей сорта, почвенного плодородия, условий влагообеспечения, активности азотфиксации, погоды, интенсивности фотосинтеза и величины урожая.

Максимум потребления элементов питания приходится на цветение – налив семян и налив –созревание семян.

В эти фенофазы соей усваивается, соответственно, 58 и 34-36% азота, 60-65 и 31-36% фосфора, 66-71% и 19-26% калия.

Лишь незначительная часть макроэлементов используется в вегетативной фазе развития растений. Критическим периодом для внесения азота на сое является период бутонизации – цветения.

Недостаток азота в этот период уже нельзя восполнить дополнительным внесением в более поздние периоды. В фосфорном питании критическим периодом является первый месяц жизни растений.

Недостаток азота у вегетирующих растений сои проявляется в посветлении окраски листьев и замедлении темпов роста растений. Листья сои приобретают желто-зеленую окраску и уменьшаются в размерах. Первый тройчатый лист имеет светло-зеленую окраску равномерную, второй – желто-зеленую неравномерную, последующие тройчатые листья имеют желто-зеленую очаговую окраску.

При фосфорном голодании растения сои приобретают темно-зеленую окраску, но рост их замедлен, они вытягиваются, рано отмирают, становясь полностью бурыми. На примордиальных листочках быстро появляются бурые пятно отмершей ткани. При дальнейшем фосфорном голодании побурение и отмирание листьев наблюдается и в следующих ярусах.

Калийное голодание у сои проявляется слабее. Отмечается замедление роста растений, появление по краям нижних листьев пожелтевших участков, края их закручиваются, отмершая ткань выпадает

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ

Размещение в севообороте

Размещать посевы сои желательно на плодородных супесчаных, легких суглинистых или пойменных почвах, подбирая наиболее чистые от сорняков поля.

Лучшими предшественниками являются озимые и яровые зерновые, картофель, сахарная свекла, кукуруза, однолетние травы. Не следует размещать сою после бобовых культур, рапса и подсолнечника из-за наличия общих заболеваний, таких как белая гниль (склеротиниоз) и другие, а также вблизи многолетних бобовых трав ввиду опасности миграции на посевы вредителей.

Соя – лучший предшественник для яровых зерновых. В связи с поздним созреванием сои не следует размещать ее на участке, где предполагается посев озимых культур.

Обработка почвы и удобрения

Основная обработка почвы под сою направлена на максимальное очищение поля от сорняков, создание рыхлой комковатой структуры, заделку растительных остатков и удобрений. Особое внимание следует обратить на выравнивание поверхности.

Лущение стерни, по возможности двукратное, осуществляют сразу после уборки зерновых, что создает условия для сохранения влаги и провоцирует прорастание сорняков, уничтожаемых последующей вспашкой. Вспашка зяби на полях, засоренных многолетними сорняками, и на переуплотненных тяжелых и слабоструктурных почвах должна быть глубокой (20-25 см). При засоренности поля многолетними сорняками рекомендуется применение гербицидов сплошного действия (раундап и его аналоги, д.в. – глифосат).

Под зяблевую вспашку обычно вносят 40-60 кг фосфора, 60-80 кг калия по д.в./га. Весной под культивацию вносится 30-40 кг азота по д.в./га; избыток азота ведет к угнетению деятельности клубеньковых бактерий, полеганию и затягиванию созревания. При содержании в почве менее 11 мг/кг серы целесообразно внесение фосфогипса (20-25% д.в.).

Оптимум pН для сои составляет 6,5. На щелочные почвы с pН>8,0 и на кислые почвы с рН

Источник