Физико-химические свойства почвы

Физико-химические свойства почв – совокупность свойств, определяющих способность почвы поддерживать физико-химическое равновесие между фазами почв, составом почвенных растворов и поглощенных оснований в почвенном поглощающем комплексе, кислотно- щелочной и окислительно-восстановительный потенциал, состав и количество доступных растению питательных веществ, буферность почв — способность противостоять изменению свойств почвы при поступлении в нее веществ извне. Каждый тип почв характеризуется своими показателями физико-химических свойств, отличающих его от других типов, что используется в диагностике почв при их классификации.

Поглотительной способностью почвы называется свойство задерживать или поглощать различные вещества, взаимодействующие и соприкасающиеся с ее твердой фазой. Почва способна задерживать или поглощать газы, различные соединения из растворов, минеральные или органические частицы, микроорганизмы и суспензии. Почвой энергично поглощаются и сохраняются главные элементы питания растений – K, N, Ca, Mg, P.

Механическая поглотительная способность – свойство почвы механически задерживать взвешенные в воде вещества, обусловлена механическим составом, структурой, сложением, пористостью и капиллярностью почвы. Почва как фильтр, способна закреплять фильтрующиеся через нее частицы в зависимости от их размеров, диаметров и расположения. Эта способность используется при кольматировании (заилении) песчаных почв и очистке бытовых и технических сточных вод.

Физическая поглотительная способность – свойство почвы поглощать из раствора молекулы электролитов, продукты гидролитического расщепления солей слабых кислот и сильных оснований, а также коллоиды при их коагуляции. При физическом поглощении происходит аполярная абсорция (сгущение молекул на поверхности раздела двух фаз – твердой и жидкой, твердой и газообразной), определяемая наличием ненасыщенной энергии на поверхности почвенных частиц. Эта энергия тем больше, чем тоньше механический состав почвы. Физическая поглотительная способность выше у суглинистых почв и слабее у песчаных. Физическое поглощение защищает водорастворимые соединения от вымывания. Такое поглощение нередко сопровождается коагуляцией коллоидных веществ под воздействием электролитов, что также предохраняет от вымывания водорастворимые соединения. Вот почему химическими мелиорациями можно способствовать коагуляции коллоидов и противодействовать пептизации их.

Химическая поглотительная способность – свойство почвы удерживать ионы в результате образования нерастворимых или труднорастворимых солей. Она заключается в выпадении из почвенных растворов осадков и закрепления их в почве. При взаимодействии растворимых и среднерастворимых солей возникают труднорастворимые соли, которые и присоединяются к твердой фазе почвы. Химическое поглощение происходит в том случае, если анион раствора дает нерастворимое соединение с ионами, находящимися на поверхности твердых частиц почвы.

Физико-химическая, или обменная, поглотительная способность – свойство почвы обменивать некоторую часть катионов и в меньшей степени анионов из соприкасающихся растворов. Здесь наблюдается физическое и химическое поглощение. Происходит эквивалентный обмен катиононами. Катионы из раствора переходят в слой компенсирующих ионов мицелл почвенных коллоидов, а катионы из слоя компенсирующих ионов – в раствор. Изменяя искусственно реакцию почвенных растворов, можно направленно воздействовать на емкость поглощения, а из необменного состояния катионы перевести в обменные. Перевод в необменное состояние катионов совершается при периодическом высушивании почвы, что объясняется старением и частичной кристаллизацией гелей коллоидов.

Биологическая поглотительная способность связана с жизнедеятельностью организмов почвы (главным образом микрофлоры), которые усваивают и закрепляют в своем теле различные вещества, а при отмирании обогащают ими почву. Растворимые соединения, поступающие из раствора, а также вещества, ассимилируемые организмами из твердой и газообразной фазы почвы, переходят в нерастворимую форму в теле организмов. Благодаря такому поглощению в почве аккумулируются необходимые для растений элементы зольного и азотного питания. Это избирательная поглотительная способность по отношению к элементам питания растений. Особенно большое значение имеет для улучшения бедных питательными веществами легкопромываемых почв.

Почва задерживает бактерии и адсорбирует их как физическая среда. Это свойство более выражено у суглинистых и меньше у песчаных почв. Адсорбирующая способность почв различна по отношению к разным видам бактерий.

Поглотительная способность почв сильнее проявляется в условиях оптимальной влажности почв, когда накапливается перегной и элементы пищи растений и повышается плодородие почв.

Химические свойства почвы определяются процессами, происходящими в основном между ее твердой и жидкой фазами. По закону действующих масс в почве образуются и поступают в раствор различные вещества, в ней устанавливается подвижное равновесие между твердой частью и почвенным раствором. При уменьшении концентрации такого раствора часть веществ поступает в него из твердой фазы почвы и, наоборот, при увеличении концентрации часть веществ выпадает из раствора, присоединяясь к твердой фазе почвы.

В почвенной воде растворимы различные соли и кислоты, которые представляют так называемый почвенный раствор. Он образуется в процессе почвообразования в течение длительного времени в результате движения воды в почве и смачивания ее. Соли растворяются под действием кислот, коалинизации, окислительно- восстановительных процессов, гидролиза веществ и т.д. Почвенный раствор по составу и концентрации определяется взаимодействием почвы, воды и организмов, которое состоит в растворении минеральных и органических веществ, пептизации, коагуляции и обмене ионами растворов с почвенными коллоидами.

Реакция почвенного раствора создается при взаимодействии почвы с водой или растворами солей, характеризуется концентрацией водородных и гидроксильных ионов. Реакция может быть кислой, щелочной или нейтральной. В последнем случае концентрация ионов Н+ и ОН- одинакова. Реакция почвенного раствора выражается символом рН – десятичным логарифмом с обратным знаком, показывающим степень концентрации Н в почвенном растворе, или количеством Н- иона в листе раствора.

Различают активную (актуальную) и потенциальную кислотность. Активная кислотность возникает за счет слабых кислот (главным образом углекислоты, органических кислот), а также кислых солей и минеральных кислот, особенно H2SO4 . Эта кислотность обнаруживается действием воды на почву, поглощающий коллоидный комплекс которой не насыщен основаниями.

Способность почвенной суспензии противостоять изменению ее активной реакции (рН) при внесении в почву кислот или щелочей называется буферным действием. В следствие буферности почва обладает относительно устойчивой реакцией почвенного раствора. Буферное действие присуще твердой фазе почвы и зависит от ее химического, коллоидного и механического состава.

Источник

ОБЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

Почва обладает общими физическими свойствами (структура, структурность, водопрочность, плотность твёрдой фазы, плотность сложения, скважность), физико-механическими (связность, прилипание, пластичность, набухание, спелость) и химическими (поглотительная способность, реакция почвенного раствора, плодородие).

Общие физические свойства почв

Структура и структурность.Почва обладаетопределёнными физическими свойствамисреди которых различают структуру и структурность. Структура – это отдельности или агрегаты, на которые распадается почва в спелом состоянии. Структурность – способность почвы распадаться на агрегаты. Различают макро- (диаметр почвенных комочков от 0,25 до 10 мм) и микроструктуру (диаметр комочков 2 за 1 сек. при градиенте температуры в 1º К/м. Она зависит от механического состава, влажности почвы и содержания в ней воздуха.

Теплоёмкость – это способность почвы поглощать тепло и выражается в количестве тепла, которое необходимо для нагревания единицы массы (1 кг) или объёма почвы (1 м 3 ) на 1°С [Дж/(кг · К)]. Теплоёмкость зависит от минералогического и механического составов, влажности почвы и содержания в ней органического вещества.

Отражательная способность– это способность почвы отражать лучистую энергию солнца и выражается через альбедо, которое представляет собой отношение отражённого количества лучистой энергии к общему её количеству. Почвы отражают от 15 до 45% энергии.

Химические свойства почв

К данному явлению можно отнести функции коллоидных частиц, поглотительную способность и реакцию почвенного раствора.

Понятие о коллоидных растворах.Химические свойства почв обусловливаются наличием в ней коллоидных растворов, состоящих из коллоидных частиц чрезвычайно мелких размеров ( 2+ , Мg 2+ , К + , NH4 + и др.), вносимых человеком в виде минеральных удобрений или освобождающихся при разложении органических удобрений и растительных остатков. Поэтому, чем выше величина обменного поглощения, тем больше катионов удерживает почва, и тем больше, следовательно, в ней запас питательных веществ. Наиболее распространёнными катионами являются Са 2+ , М 2+ , которые присутствуют во всех почвах. Они оказывают положительное влияние на почву. Катионы Са ++ и Mg ++ являются хорошими коагуляторами, способствуют образованию структуры, обеспечивают благоприятные условия для деятельности микроорганизмов.

Органические и минеральные коллоиды вместе с обменно-поглощенными из почвенного раствора катионами называются почвенным поглощающим комплексом.

Биологическая поглотительная способность. Способность почвы накапливать в результате жизнедеятельности растений и микроорганизмов зольные элементы и азот называется биологической поглотительной способностью. Живые организмы избирательно усваивают исходя из физиологической потребности из растворов элементы, переводят их в нерастворимые соединения, тем самым способствуют их аккумуляции в верхних горизонтах почвы.

Реакция почвенного раствора.Одним из основных вопросов агрономического почвоведения является учение о реакции почвы. Большинство растений требует для своего развития нейтральной или слабокислой реакции. Почвенный раствор – это свободная почвенная вода. Большая часть соединений находиться в почвенном растворе в виде ионов. Различают актуальную (или активную), потенциальную, обменную и гидролитическую кислотность.

Актуальная кислотность – это кислотность почвенного раствора. Её величина зависит от количества органических и минеральных кислот в растворе. Выражают её величиной водного рН. Реакция почвенного раствора определяется концентрацией находящихся в нем ионов водорода Н + и гидроксила ОН — . При этом концентрация ионов водорода в чистой воде, имеющей нейтральную реакцию, равна 10 -7 г/л H + . Иметь дело с такими малыми величинами неудобно, то оперируют с отрицательным десятичным логарифмом концентрации H + -иона. Этот логарифм обозначают pH. Поэтому, в нейтральных растворах рН = 7, в щелочных — >7 и в кислых — + и Al +++ , находящихся в поглощённом состоянии в почвенном поглощающем комплексе. Так как прочность связи водорода и алюминия с почвенным поглощающим комплексом различна, то потенциальная кислотность подразделяется на обменную и гидролитическую.

Обменная кислотность – это кислотность раствора, образующаяся при вытеснении H + и Al +++ нейтральной солью (KCl, NaCl, BaCl2).

Гидролитическая кислотность – это кислотность раствора, образующаяся при взаимодействии почвы с гидролитически щелочной солью (т.е. солью сильного основания и слабой кислоты).

Повышенная кислотность угнетает деятельность микроорганизмов, питательный режим резко ухудшается. В кислых почвах происходит разрушение её структуры.

Сельскохозяйственные культуры, такие как картофель, овёс, рожь, лён лучше всего развиваются в условиях слабокислой или близкой к нейтральной реакции (pH 5,1-6), а горох, пшеница — при pH 6-7.

Основной мерой борьбы с повышенной кислотностью является известкование почв. Многие почвы обладают щелочной реакцией (pH>7) и для ликвидации щёлочности проводят гипсование почвы.

Буферность почвы – это способность почвы сохранять свою реакцию при сравнительно небольшом добавлении кислот или щелочей.

Плодородие.Почвы в отличие от горной породы обладает важнейшим свойством – плодородием. Плодородие – это способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, воде и воздухе. В зависимости от происхождения выделяют естественное (природное) и искусственное плодородие.

Естественное, или природное плодородие – плодородие, которое создаётся в почве под влиянием природных факторов почвообразования и которое присуще любой почве как природному телу. Создаётся оно медленно.

Искусственное плодородие– плодородие, которое создаётся при воздействии человека на почву. Мощность его зависит от уровня естественного плодородия и характера воздействия человека на почву.

Выделяют также потенциальное и действительное (эффективное) плодородие. Потенциальное плодородие – плодородие, которое определяется общим (валовым) запасом питательных веществ в почве и которое показывает степень богатства почвы элементами питания. Действительное (эффективное) плодородие – плодородие, которое зависит от количества в почве элементов питания в доступных растениям формах, от содержания воды, кислорода, воздуха и других условий, необходимых для роста и развития растений. Показателем степени его является величина урожая. Фактически эффективное плодородие представляет собой суммарное выражение естественного и искусственного плодородия.

Источник

9. Физические и физико-химические свойства почвы.

Почвы являются полидисперсным и пористым телом, т.к. ее твердая часть состоит из частиц разного размера. Они могут находиться в разделенно-частичном или бесструктурном состоянии или в виде структур — агрегатов. При любом уплотнении между ними всегда остаются поры. С наличием пор связаны микробиологические процессы ,т.е. важнейшие показатели плодородия почвы.

К физическим свойствам относятся: плотность, плотность твердой фазы, пористость.

Плотность — масса почвы в единице объема, взятом с ненарушенном сложением. В зависимости от обработки плотность почвы меняется. Плотность влияет на водопроницаемость почв.

Плотность твердой фазы – отношение массы твердой фазы к массе воды при t = 20. Она зависит от минералогического состава. Это стабильная величина, с глубиной изменяется мало. Количественно больше плотности.

Пористость — суммарный объем всех пор между частичками твердой фазы почвы. Выражается в % от общего объема. Зависит от структуры почвы, плотности механического и минералогического состава.

Физико-механические свойства. К ним относятся:

Пластичность – способность почвы изменять свою форму под влиянием внешних сил и сохранять их после устранения этой силы. Сухая почва этим свойством не обладает. Она зависит от механического состава почвы, мах у глинистых, у песка = 0. При насыщенности почвы Са пластичность снижается.

Липкость – свойство влажной почвы прилипать к обрабатывающим орудиям и предметам. Мах у глинистых, мин у песчаных.

Набухание – увеличение объема почвы при увлажнении, выражается в объемных % от исходного объема почвы. Это свойство связано со способностью коллоидов почвы сорбировать воду и, следовательно, образовывать гидратные оболочки вокруг мин и орг частиц. Это свойство отрицательно, т.к. разрушает структуру почв.

Усадка – сокращение объема почвы при высыхании. Чем выше набухание почвы, тем сильнее ее усадка.

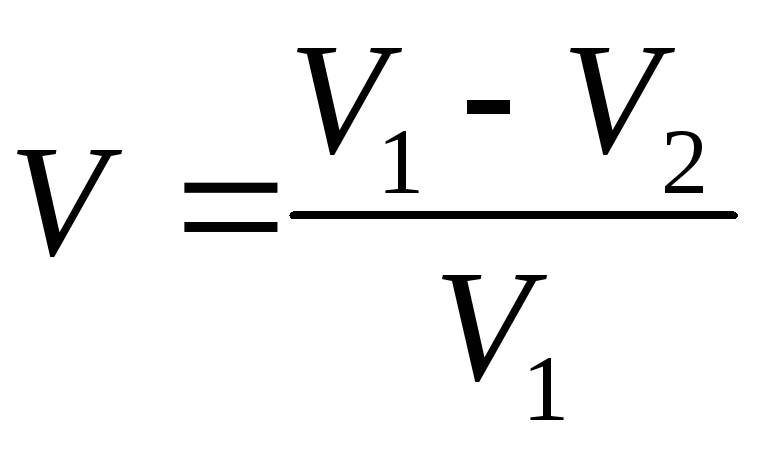

V1 – влажная почва

Связность – способность почвы сопротивляться внешнему усилию, стремящему разъединить почвенные частицы. Она связана с силами сцепления между частицами почвы, зависит от гранулометрического состава влажной почвы. Наибольшая у глинистой, наименьшая у песчаных.

Твердость — свойство почвы в естественном состоянии сопротивляться сжатию и дроблению. С уменьшением влажности твердость увеличивается.

Структура почвы – механические элементы могут находиться в отдельных частях или склеены. Способность почвы распадаться на агрегаты наз структурностью. Совокупность агрегатов различной формы, величины, качественного состава наз структурой. Качественной оценкой структуры служит ее размер, пористость, механическая прочность.

10. Виды и формы воды в почве.

Содержание влаги в % к массе абсолютно сухой почвы, высушенной при 105, характеризует влажность почвы.

Вода в почве не однородна. Количества почвенной воды, обладающие одинаковыми свойствами наз категориями или формами почвенной влаги.

Годе выделил 5 форм почвенной ваги

1) Твердая вода или лед – это потенциальный источник жидкости и парообразной воды. Появление в такой форме имеет сезонный или многолетний характер.

2) Химически связанная вода входящая в состав хим соединений. Если в виде ОН то она наз конституционной (Fe(OH)3), если целыми молекулами – кристаллизационной (CаSO4∙2Н20 ). Химически связанная вода входит в состав твердой фазы почвы, не передвигается, не обладает свойствами растворителя, недоступна растениям.

3) Парообразная вода содержится в почвенном воздухе в парах свободных от воды, ее количество не превышает 0,001% от массы почв. В почве эта вода передвигается от теплых слоев к более холодным.

4) Физически связанная или сорбированная вода. Образуется путем сорбции парообразной и жидкой воды на поверхности твердых частиц почвы.

5) Прочно связанная вода, образованная в результате адсорбции молекул воды из парообразного состояния на поверхность твердых частиц почвы. Свойство почвы сорбировать парообразную воду наз гигроскопичностью. Плотность такой воды как у твердого тела. Такая вода не растворяет вещества, замерзает при более низкой температуре, недоступна растениям. Величина гигроскопичности зависит от гранулометрического состава, содержания гумуса. Чем больше гумуса, тем выше гигроскопичность.

6) Пленочная вода, образуемая при соприкосновении частиц почвы с водой. Она медленно передвигается, имеет низкие растворительные способности, частично доступна растениям.

7) Свободная вода, она не связана силами притяжения с почвенными частицами. Различают 2 формы: капиллярная – находится в капиллярах почвы и передвигается под действием капиллярных сил, она наиболее доступна растениям, и гравитационная, размещается в крупных некапиллярных порах, свободно просачивается по профилю под действием сил тяжести. Под водоупорным слоем образует почвенные и грунтовые воды.

Источник