Физиологические основы применения удобрений

В естественных биоценозах поглощенные из почвы вещества частично возвращаются с опавшими листьями, ветками, хвоей. В сельском хозяйстве убранные с урожаем поглощенные вещества не возвращаются в почву, поэтому для предотвращения истощения почвы необходимо ежегодное внесение удобрений. При этом необходим комплексный подход и использование системы удобрений, а также предотвращение загрязнения окружающей среды химическими соединениями.

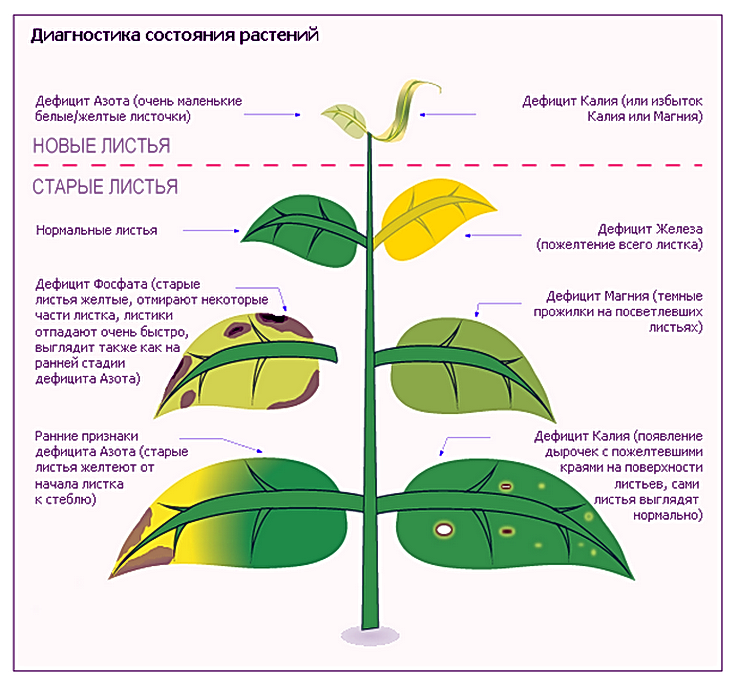

Диагностика потребности растений в минеральных удобрениях.

Существуют три основных способа диагностики минеральной недостаточности у растений:

1. По внешнему виду растений, то есть по внешним признакам.

2. По результатам анализа сока листьев (листовая диагностика).

3. По анализу почвы на наличие в ней минеральных веществ.

Внешние признаки недостаточности отдельных элементов у растений (1) (Рис.1):

1.Недостаток азота вызывает пожелтение листьев, иногда с появлением оранжевых и красных оттенков. Вырастают короткие, тонкие побеги, цветение слабое, листья рано опадают.

2.При недостатке калия на листьях появляется характерный краевой запал, то есть лист опоясывает каемка отмершей ткани. Лист морщинистый, на нем появляются бронзовые оттенки.

3.Фосфорная недостаточность проявляется в задержке цветения и созревании плодов. Окраска листьев тусклая, часто на них появляются фиолетовые и бронзовые цвета.

4.Острая недостаточность кальция ведет к отмиранию меристем кончиков корней и верхушечных почек. Участки отмершей ткани наблюдаются на листьях, окраска которых отличается пятнистостью.

5.Симптомы недостаточности магния и серы менее отчетливы – отмечается посветление и пожелтение листьев.

6.Недостаточность меди вызывает суховершинность, листья принимают уродливую форму чаши или купола, буреют, рано опадают.

7.Недостаток цинка приводит к мелколистности и розеточности, плоды достигают малых размеров.

8.Недостаток бора приводит к кустистости культур, искривлению верхних листьев, опадению цветков, плохо завязываются плоды.

9. При недостатке молибдена отмечается слабое цветение, листовая пластинка редуцируется, рост растения замедлен, возникает хлороз.

Приведенные примеры диагностики минеральной недостаточности – уже далеко зашедший процесс голодания растительного организма, у однолетних культур его поздно исправлять.

Более надежные результаты дает анализ сока (2) на ранних стадиях развития растений – сок из листьев растений анализируется на содержание минеральных веществ и результаты сравниваются с известными стандартными показателями.

Анализ почвы (3), сделанный до посадки растений, на содержание подвижных форм важнейших элементов позволяет своевременно провести их внесение в почву в оптимальных количествах.

Источник

Физиологические основы применения удобрений

Рациональное внесение питательных веществ в виде удобрений — мощный фактор повышения урожайности растений. Особое значение это приобретает при развитии интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Однако необходимо учитывать, что завышенные дозы удобрений представляют не только бесполезную их трату, но могут привести к ряду весьма вредных последствий. Прежде всего, это может создать повышенную концентрацию почвенного раствора. Большинство культурных растений чувствительны к этому показателю. Повышение содержания какой-либо питательной соли может оказать непосредственное токсическое действие на растительный организм. Наконец, повышенное содержание солей в растении может ухудшать качество сельскохозяйственной продукции. Для установления обоснованных норм удобрений необходимо учитывать наличие питательных веществ в почве, потребности данного растения и свойства вносимых удобрений.

Растения резко различаются по содержанию, а следовательно, и по потребности в питательных веществах, по темпам их поступления, по усвояющей способности корневых систем. Растения с растянутым ходом поступления питательных веществ (в течение всего вегетационного периода), как правило, менее требовательны к удобрениям по сравнению с растениями со сжатым периодом поступления. Так, например, растения льна поглощают все необходимые вещества в течение 15 суток. Естественно, именно в этот период лен особенно требователен к содержанию питательных веществ в почве. Необходимо помнить, что с помощью удобрений можно регулировать не толь¬ко массу урожая, но и его качество. Так, для получения зерна пшеницы с высоким содержанием белка необходимо прежде всего внесение азотных удобрений, тогда как для получения продуктов с высоким содержанием крахмала (например, зерна пивоваренного ячменя или клубней картофеля) прежде всего надо улучшить питание фосфором и калием.

Важное значение имеет состав корневых выделений. Растения с кислыми корневыми выделениями (такие, как люпин, гречиха, горчица) могут усваивать фосфор из нерастворимой соли Са3(Р04)2. Важное значение в этом отношении имеет и повышенная потребность указанных растений в кальции. Обменивая Са 2+ на Н + эти культуры обладают способностью переводить фосфат в растворимую форму. В этом случае можно применять в качестве удобрения фосфоритную муку. Применение фосфоритной муки возможно также на кислых почвах или в сочетании с физиологически кислыми удобрениями. Известно, что многие питательные соли вносятся с дополнительным ионом, например КСl содержит не только К + , но и Сl — . Между тем Сl — , хотя и необходим в небольших количествах, однако тормозит синтез крахмала и тем самым ухудшает качество картофеля. Как уже упоминалось, избыточное накопление нитратов в растениях может быть вредно для человека. Важное значение имеет правильное установление сроков и способов внесения удобрений. Так, с физиологической точки зрения оправдано внесение гранулированных удобрений, создающих местные очаги с повышенной концентрацией питательных веществ. Это, с одной стороны, уменьшает соприкосновение питательных солей с почвой, а с другой — повышает их усвоение растением в результате способности корней расти по направлению питательных веществ (хемотропические изгибы). С физиологической точки зрения весьма существенное значение имеет внесение питательных веществ на протяжении вегетационного периода (подкормки). Это позволяет регулировать соотношение питательных веществ в зависимости от фазы развития растения и условий среды. Известно, что в осенний период для озимых культур не рекомендуется вносить азотные удобрения, так как они усиливают ростовые процессы, снижая устойчивость растений.

В осенний период должно быть усилено фосфорное питание. Вместе с тем весной очень благоприятное влияние оказывает подкормка азотом. В ряде случаев полезны внекорневые подкормки, основанные на способности клеток листьев поглощать минеральные соли. В этом случае можно воздействовать не-посредственно на процессы, протекающие в листе. Как показывает практика, с помощью внекорневых фосфорных подкормок, проведенных незадолго до уборки, оказалось возможным усилить отток ассимилятов из листьев сахарной свеклы к корнеплодам и тем самым увеличить ее сахаристость (И.В. Якушкин, М.М. Эделыптейн). Ведущими в определении рационального питания растений были и остаются вегетационные и особенно полевые опыты. Именно эти опыты позволяют учесть все составляющие комплекса: почва — растение — удобрения. Поскольку на большинстве почв растения в первую очередь нуждаются в трех элементах питания — азоте, фосфоре, калии, то в простейшем случае опыт может быть заложен по схеме, включающей 5 вариантов:

1) контроль без удобрений;

2) N (внесение азотных удобрений);

3) Р (внесение фосфорных удобрений);

4) К (внесение калийных удобрений);

5) NPK (сочетание всех трех видов удобрения).

Полевые опыты обязательно должны проводиться в определенной повторности результаты подвергаться статистической обработке. Наряду с решением агрономических задач такие опыты могут иметь обучающий характер, и их следует применять как на агробиостанциях вузов, так и на пришкольных участках. В настоящее время широко применяется метод программирования урожая. Это требует расчета норм удобрений, исходя из заданного урожая. При этом должно учитываться:

1) вынос питательных веществ данной культурой;

2) использование питательных веществ почвы данным растением;

3) нормы удобрений.

Важно подчеркнуть при этом, что при планировании урожая той или иной культуры должны быть учтены возможности снабжения водой (транспирационные коэффициенты), а также уровень фотосинтетической деятельности листового аппарата. Наивысшая эффективность удобрений может быть достигнута при оптимальном течении фотосинтеза и достаточном снабжении водой.

Источник

Физиологические основы применения удобрений

Применение удобрений

В естественных биоценозах поглощенные из почвы соединения частично возвращаются с опавшими листьями, ветками, хвоей. С убранным урожаем сельскохозяйственных растений поглощенные вещества из почвы устраняются. Величина выноса минеральных элементов зависит от вида растения, урожайности и почвенно-климатических условий. Овощные культуры, картофель, многолетние травы выносят больше элементов питания, чем зерновые.

Для предотвращения истощения почвы и получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур необходимо внесение удобрений. Сопоставляя количество элементов в почве и растении с величиной урожая Ю. Либих сформулировал закон минимума или закон ограничивающих факторов. Согласно этому закону величина урожая зависит от количества того элемента, который находится в почве в относительном минимуме. Увеличение содержания этого элемента в почве за счет внесения удобрений будет приводить к возрастанию урожая до тех пор, пока в минимуме не окажется другой элемент. Позже было установлено наличие у растений критических периодов по отношению к тому или иному минеральному элементу, то есть периодах более высокой чувствительности растений к недостатку этого элемента на определенных этапах онтогенеза. Это позволяет регулировать соотношение питательных веществ в зависимости от фазы развития и условий среды. Так, известно, что в осенний период для озимых культур не рекомендуется вносить азотные удобрения, так как они усиливают ростовые процессы, снижая устойчивость растений. В осенний период надо проводить подкормки фосфором и калием, а весной азотом.

С помощью удобрений можно регулировать не только величину урожая, но и его качество. Так, для получения зерна пшеницы с высоким содержанием белка надо вносить азотные удобрения, а для получения продуктов с высоким содержанием крахмала (например, зерна пивоваренного ячменя или клубни картофеля) необходимы фосфор и калий. Внекорневая подкормка фосфором незадолго до уборки усиливает отток ассимилятов из листьев сахарной свеклы к корнеплодам и тем самым увеличивает ее сахаристость.

2. Система удобрений — это программа применения удобрений в севообороте с учетом растений-предшественников, плодородия почвы, климатических условий, биологических особенностей растений, состава и свойств удобрений. Система удобрений создается с учетом круговорота веществ и их баланса в земледелии. Баланс питательных веществ учитывает поступление их в почву с удобрениями, суммарный расход на формирование урожаев и непродуктивные потери в почве. Необходимое условие функционирования системы удобрений — это предотвращение загрязнения окружающей среды вносимыми в почву химическими соединениями.

Удобрения подразделяют на минеральные и органические, промышленные (азотные, калийные, фосфорные, микроудобрения, бактериальные) и местные (навоз, торф, зола), простые (содержат один элемент питания — азотные, калийные, борные) и комплексные (содержат два или более питательных элементов). Среди комплексных удобрений выделяют сложные и комбинированные. Сложные удобрения в составе одного химического соединения содержат два или три питательных элемента, например, калийная селитра (KNO3), аммофос (NH4H2PO4) и другие. Одна гранула комбинированных удобрений включает два или три основных элемента питания в виде различных химических соединений, например, нитроаммофоска.

До посева вносят 2/3 общей нормы удобрений. Они должны обеспечить растение на весь период развития элементами питания и повысить плодородие почвы. Припосевное удобрение в виде хорошо растворимых соединений вносят малыми дозами одновременно с посевом или посадкой растений для обеспечения минерального питания молодых растений. Послепосевные внекорневые подкормки, основанные на способности листьев поглощать минеральные соли в растворе, проводятся для усиления питания растений в наиболее важные периоды их развития.

Лекция №17

Дата добавления: 2018-05-09 ; просмотров: 1386 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Физиологические основы применения удобрении

Основоположник учения о рациональном питании растений К. А. Тимирязев писал, что для обеспечения урожая необходимо прежде всего знать потребности растения и уметь их удовлетворять. Питание — это сложный, многогранный и интегральный процесс, связанный с фотосинтезом, водообменом, усвоением минеральных веществ и дыханием растения, зависимый от комплекса экзогенных и эндогенных факторов.

Для усовершенствования существующих и разработки новых приемов эффективного использования минеральных удобрений, производство которых в нашей стране с каждым годом увеличивается, физиология растений и агрономическая химия разрабатывают теоретические вопросы питания растений, к которым относятся изучение механизмов поглощения и превращения элементов минерального питания корневой системой и взаимосвязь его с другими функциями растительного организма.

Для рационального и эффективного применения удобрений необходимо знать качественные и количественные индексы потребности растения в элементах минерального питания в онтогенезе для создания запланированного урожая, индексы степени плодородия почвы, возможные коэффициенты использования питательных веществ, находящихся в почве и вносимых с удобрениями, а также обеспеченность растений водой. Подсчитано, что для получения высоких урожаев с коэффициентом полезного действия фотосинтеза 4-5% необходимо в первую очередь сочетание двух условий: оптимального обеспечения водой и достаточно высокого обеспечения растений минеральным питанием, особенно азотом.

Растение в первые фазы развития использует главным образом запасы питательных веществ, имеющиеся в семени; прирост органического вещества в этот период обычно незначителен. В дальнейшем потребность растения в элементах питания быстро возрастает, и к периоду наиболее интенсивного увеличения его объема и массы использование зольных веществ и азота достигает максимума. Это совпадает с периодом цветения и завязывания плодов. С прекращением накопления органического вещества в растении наблюдается резкое снижение потребности его в элементах, минерального питания и даже происходит обратный переход части их из растения в почву.

При разбросном внесении удобрений коэффициент использования их незначителен — в среднем ⅓ — ½. Остальная часть удобрений обычно превращается в труднодоступные соединения; в условиях высокой влажности часть их вымывается, а при низкой они остаются неиспользованными. Следует иметь в виду, что большие дозы удобрений, особенно легкорастворимых, например калийных, могут создавать высокую концентрацию почвенного раствора, что задерживает прорастание семян и угнетает рост молодых растений. При внесении большого количества минеральных удобрений концентрация почвенного раствора может настолько повыситься даже при достаточной влажности, что почва начнет оттягивать воду из молодых проростков и они будут увядать.

Сочетание основного предпосевного внесения удобрений с дополнительным в виде подкормок дает возможность наиболее полно обеспечить растения в соответствующие фазы развития элементами минерального питания. В начальный период развития растения в зависимости от степени плодородия почвы могут быть обеспечены припосевным (например, внесение в рядки) или гнездовым внесением удобрений.

Многочисленные исследования, передовой опыт и зарубежная практика свидетельствуют о том, что самым эффективным способом внесения минеральных удобрений является локальный с заделкой в почву. В ряде случаев применяют некорневые подкормки растений. Возможностью некорневого питания растений (через листья) интересовались давно. Первые работы в этом направлении относятся к началу прошлого века. В 1843 г. было установлено, что растение способно усваивать железо не только корнями, но и листьями, и стеблем. К. А. Тимирязев, изучая хлороз, установил, что если абсолютно бледный лист смочить солью железа, то через некоторое время на нем появятся зеленые пятна. Ж. Буссенго показал, что при нанесении на поверхность листа растворов солеобразных веществ, например сульфата кальция, они проникают в его паренхиму. И. В. Мичурин при появлении хлороза у плодовых деревьев обычно опрыскивал листья раствором железного купороса. Опыты Н. И. Сидорина показали, что усвоение железа только через листья может полностью удовлетворить потребность растения в этом элементе.

Некорневое внесение удобрений следует применять как способ дополнительного снабжения растений элементами минерального питания в период вегетации.

Теоретическое обоснование иногда применяемой предуборочной некорневой подкормки сахарной свеклы заключается в следующем. К моменту уборки в ее листьях содержится 3-4% сахара, что составляет около 16% запаса углеводов, накопленных растением. Сахар, содержащийся в листьях, не используется при производстве сахара. Необходимо перевести сахарозу, содержащуюся в листьях в предуборочный период, в корни. Для этого применяют некорневую подкормку калийно-фосфорными солями. Калий способствует общему повышению жизнедеятельности растения, и при внесении в паренхиму листьев ускоряет передвижение органических веществ, в том числе и углеводов. Фосфорная кислота участвует в фосфоролизе, при котором она соединяется с молекулой углевода. Синтез и внутриклеточный распад углеводов могут происходить, очевидно, только при участии фосфорной кислоты. Как показали опыты И. В. Якушкина и М. Н. Эдельштейна, после предуборочной подкормки калийными и фосфорными удобрениями углеводы из листьев транспортируются в корни сахарной свеклы: через 2-4 дня после подкормки количество сахаров в листьях значительно уменьшается, а в корнях — увеличивается.

Некорневая подкормка зерновых культур азотом даже при высоких урожаях является эффективным способом повышения их урожайности. При некорневой подкормке озимой пшеницы 10-20%-ным раствором мочевины во время колошения увеличивается содержание клейковины и белка в зерне.

Синтетическая мочевина (карбамид) служит источником азота для растений, а также резервным соединением для образования уреидных форм азотных соединений (аллантоиновой кислоты, аллантоина и цитруллина), которые являются биологически активными веществами и положительно влияют на синтез аминокислот и белков. Амидный азот мочевины, попадая в растение, по-видимому, участвует в процессах азотного обмена аналогично аспарагину и глутамину без предварительного превращения мочевины в аммиак, причем мочевина включается в метаболизм (через орнитиновый цикл) с меньшим расходом энергии, чем при некорневой подкормке растений аммиачной селитрой.

Некорневую подкормку можно эффективно применять для воздействия на обмен веществ как в полевых условиях, так и в защищенном грунте.

Экспериментально доказано, что некорневой подкормкой можно также повысить устойчивость растений к вредителям. Например, массовое размножение тли на растениях может быть индикатором на повышенное содержание аминокислот в их тканях вследствие неблагоприятных условий питания, и в частности из-за недостатка калия, фосфора, отдельных микроэлементов и избыточного питания растений азотом. Отсутствие аминокислот в клеточном соке, которым питается тля, приводит к ее бесплодию. Биохимический состав клеточного сока тканей растений можно изменить некорневой подкормкой макро- и микроэлементами и таким образом повысить устойчивость растений к тле.

Установлена возможность использования мембраноактивных соединений типа ионофоров (валиномицина, грамицидина, нистатина и др.) для регуляции интенсивности ионных потоков в растениях. С помощью веществ этого типа можно повысить эффективность применяемых удобрений и урожайность.

Одним из таких соединений является диметилсульфоксид (ДМСО) (CH3)2SO. Опрыскивание надземных частей растений пшеницы раствором ДМСО заметно повышало поглощение корнями 32 Р и передвижение его в стебли и листья. Обработка растений сахарной свеклы в полевых условиях 2,5-5%-ным раствором ДМСО способствовала усилению поглощения и транспорта фосфатного и нитратного анионов и активизации оттока ассимилятов из листьев в корнеплоды. В результате урожайность корнеплодов увеличилась на 3-6 т с 1 га, сбор сахара — на 0,5-1 т с 1 га.

Дополнительные материалы по теме:

Источник