Физико механические свойства навоза

Физико-механические свойства кормовых смесей и навозных масс

Формовые смеси и навозные массы характеризуются плотностью, влажностью, гранулометрическим составом, липкостью, структурной вязкостью и предельным напряжением сдвига.

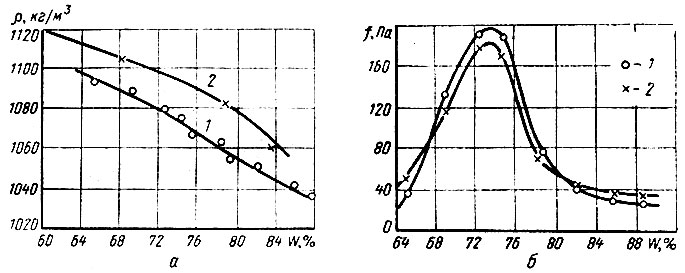

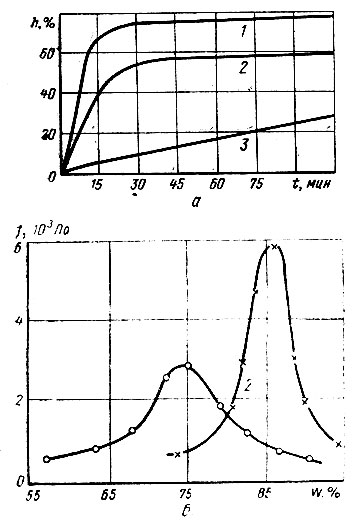

Объемная масса кормосмеси зависит от плотности и влажности отдельных компонентов, входящих в состав смеси. Зависимость объемной массы от влажности кормосмеси показана на рисунке 34,а.

Рис. 34. Физико-механические свойства кормовых смесей: а — зависимость плотности кормосмеси от ее влажности: 1 — концентратная незапаренная смесь; 2 — кормосмесь, приготовленная на основе пищевых отходов; б — зависимость коэффициента липкости от влажности кормосмеси и материала контактируемой поверхности: 1 — стеклянная поверхность; 2 — стальная поверхность

Из графика видно, что с увеличением влажности кормосмеси ее объемная масса уменьшается, асимптотически приближаясь к плотности воды. Существенно влияют на объемную массу кормосмеси состав рациона, степень переработки его компонентов и способ обработки. В процессе термической обработки пищевых отходов и смешивания их с комбикормом при высокой температуре разбухание компонентов происходит значительно интенсивнее, и поэтому объемная масса запаренной кормовой смеси меньше, чем незапаренной. В пределах влажности кормосмесей, приготовляемых в хозяйствах, объемная масса их меняется от 1040 до 1080 кг/м 3 .

Средние размеры частиц основных компонентов кормовых смесей следующие: комбикорма 0,8-1,1 мм, кормового мела 0,3-0,5 мм, рыбной муки — 0,3-0,6 мм, кормовых дрожжей 0,1 — 0,2 мм, измельченных кусков сахарной свеклы 3-3,5 мм, сенной муки 1,2-1,5 мм, травяной муки 0,25-0,50 мм, зеленой пасты 4,6-6,8 мм.

Важной физико-механической характеристикой кормосмесей является липкость. Прилипаемость частиц кормосмеси к внутренней поверхности трубопроводов создает искусственную шероховатость, обусловливая значительное увеличение гидравлических сопротивлений. Липкость, как правило, определяют по известной методике профессора Н. А. Качинского.

Наибольшее значение коэффициента липкости наблюдается (рис. 34,6) независимо от материала контактируемой поверхности для кормосмесей влажностью 72-75%. При уменьшении влажности до 50% величина f резко снижается, так же как и при повышении ее.

Кормовые смеси относятся к структурированным дисперсным системам. Такие системы при определенных условиях можно оценивать двумя реологическими параметрами: структурной вязкостью η и предельным напряжением сдвига тτ0. Для гидравлических расчетов трубопроводного транспорта кормовых смесей необходимо располагать данными о влиянии на реологические параметры влажности, температуры, состава кормов, способа приготовления, а также типоразмера прибора, на котором они определяются, поскольку для измерения η и τ0 используется не-сколько методов, однако ни один из них не дает однозначных результатов. Наиболее предпочтительна оценка реологических параметров кормовых смесей по данным измерений, выполненных на трубах различного диаметра.

Измерения реологических параметров η и τ0, выполненные для кормовой смеси, показывают, что они обладают значительной структурной вязкостью, на несколько порядков превышающей вязкость воды. Структурная вязкость кормовых смесей, в состав которых входит паста из сочных кормов и силоса, изменяется с течением времени под действием возникающего брожения, поскольку у таких смесей разрушаются растительные ткани и прочность структуры уменьшается. При увеличении температуры структурная вязкость и предельное напряжение сдвига уменьшаются. Последнее является положительным фактором для снижения гидравлического сопротивления при перемещении кормовых смесей по трубам. Существенное влияние на структурную вязкость кормовых смесей оказывает их состав. Например, в кормовой смеси, состоящей из пасты сахарной свеклы и кукурузной дерти, структурная вязкость в 10 раз больше, чем в кормовой смеси с содержанием картофельной пасты, которая, имея незначительную вязкость, распределяется в дисперсной фазе и обволакивает твердые частицы других компонентов, уменьшая при этом внутреннее трение всей смеси.

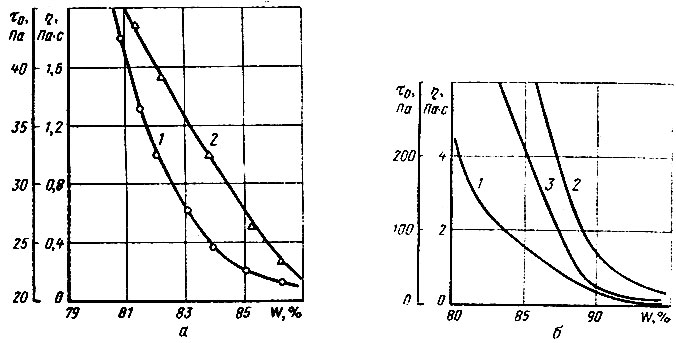

Исследования реологических свойств кормовых смесей показывают, что с уменьшением влажности структурная вязкость и предельное напряжение сдвига повышаются и в определенном диапазоне влажности смеси резко возрастают, обусловливая потерю текучести кормосмеси (рис. 35,а).

Рис. 35. Зависимость реологических характеристик от влажности: а — для кормовых смесей: 1 — для η; 2 — для τ0, б — для навозных масс: 1 — для η свиного навоза; 2 — для η коровьего навоза, 3 — для τ0 коровьего навоза

Навозная масса представляет смесь твердых и жидких экскрементов животных, технологической и смывной воды, подстилочного материала и отхода кормов. В зависимости от количества и качества компонентов, входящих в состав навозной массы, в значительной степени изменяется ее суточный выход и характер: влажность, содержание органических веществ и основных элементов (азота, фосфора, калия).

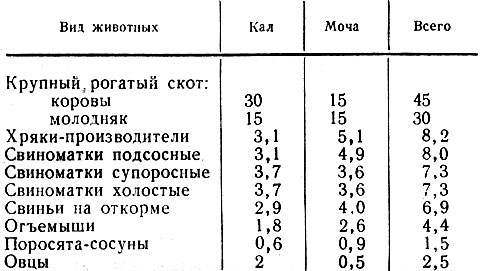

Примерный выход экскрементов от различных видов животных представлен в таблице 11.

Таблица 11. Суточный выход экскрементов (кг на голову)

В зависимости от способов содержания животных различают навоз твердый, полужидкий и жидкий. Твердый навоз имеет влажность до 81%, полужидкий — 82-87% и жидкий — 88-97%.

Влажность бесподстилочной смеси кала и мочи вместе с технологически неизбежными отходами воды обычно колеблется в пределах 88-92%, объемная масса навозной массы при этом составляет 1020-1050 кг/м 3 .

Температура навозной массы в системах навозоудаления отличается от температуры воздуха внутри фермы на ±2°. При температуре, превышающей 15°, наблюдается брожение навозной массы с выделением газов.

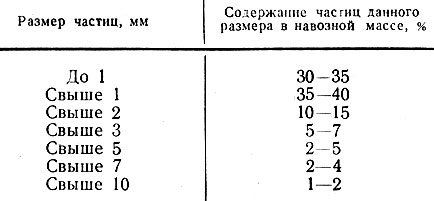

Навозные массы являются структурированными дисперсными системами, и поэтому в зависимости от крупности твердых частиц в навозной массе изменяется характер взаимодействуя твердой фазы и жидкости. С уменьшением крупности частиц это взаимодействие усиливается. Гранулометрический состав бесподстилочного навоза влажностью 89-91%, полученного при кормлении свиней многокомпонентными кормами, включающими пищевые отходы, комбикорма и травяную муку, приведен в таблице 12.

Таблица 12. Гранулометрический состав навозной массы

Условия гидродинамического взаимодействия твердых частиц навоза с жидкостью выражаются характеристикой, называемой гидравлической крупностью частиц. Так называется скорость свободного падения твердых частиц в спокойной жидкости. Эта скорость определяется крупностью, массой и формой частиц навоза.

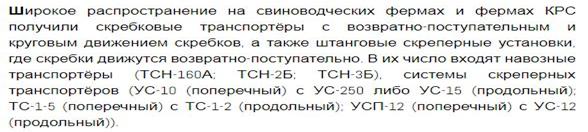

Установлено, что у навозных масс скорость осаждения частиц основного класса (до 2 мм) составляет около 0,003 м/с. Мерой устойчивости навозной массы может служить скорость седиментации. Навозная масса характеризуется осаждением частиц, которое возрастает при увеличении степени разбавления смеси водой. Интенсивное осаждение твердых частиц наблюдается в течение 10-15 мин и усиливается при увеличении влажности навоза (рис. 36,а).

В дальнейшем осаждение замедляется из-за того, что объемные массы жидкости и твердых частиц близки между собой. Например, свиной навоз влажностью до 86,5% осаждается незначительно и величина осветленной жидкости составляет 5-6%, а для навоза влажностью более 92% — свыше 40%. Осаждение твердых частиц замедляется при увеличении содержания в нем подстилки. Так, добавление опилок, согласно принятым нормам внесения подстилки, значительно уменьшает осаждение навоза влажностью 90%, причем в течение часа осаждение невелико.

Навозная масса характеризуется коэффициентом липкости, который зависит от рациона кормления, влажности и степени разложения навоза, возраста животных, а также от материала контактируемой поверхности и находится в пределах (4-38)•100 Па. Для навоза крупного рогатого скота и свиней максимальная липкость наблюдается при влажности навоза около 85 и 75% соответственно (рис. 36,б).

Рис. 36. Физико-механические свойства навозных масс: а — кривые осаждения свиного навоза различной влажности: 1 — W=95,3%; 2 — W=91,5%; 3 — W=86,8%; б — зависимость коэффициента липкости от влажности навоза: 1 — свиной навоз; 2 — коровий навоз

Для характеристики структурно-механических свойств навозных масс, перемещаемых по трубопроводам и каналам, определяют реологические свойства навоза. Наиболее характерными из них для навозных масс являются структурная вязкость и предельное напряжение сдвига. Вязкость η и предельное напряжение сдвига то зависят от влажности навозной массы, крупности частиц, добавок подстилки и температуры смеси.

С уменьшением влажности навозных масс структурная вязкость и предельное напряжение сдвига возрастают (см. рис. 35,б). причем в диапазоне влажности 84-86% η резко возрастает, что свидетельствует о потере текучести смеси. Потеря текучести навозных масс обусловлена, в первую очередь, гранулометрическим составом твердых частиц. Однако оценить влияние гранулометрического состава на реологические свойства навозных масс затруднительно из-за большого разнообразия кормовых рационов.

С возрастанием температуры значения η и τ0 уменьшаются. Наиболее резко уменьшаются эти величины при температуре от 5 до 35° С. Разрушению пространственной структуры навозных масс при увеличении температуры способствует наличие в навозе крупных включений, вызывающих быстрое расслоение смеси в этих условиях. Изменение η и τ0 с повышением температуры положительно сказывается на уменьшении гидравлических сопротивлений движению навозной массы в трубопроводах и каналах. Однако повышение температуры способствует выделению газов из навоза.

Измерение реологических параметров навозных масс сопряжено с проявлением пристенного эффекта. Последний может быть количественно оценен только для режима установившегося течения навозной массы. В этом случае измерения необходимо проводить на трубах различного диаметра.

Источник

Физико-механические свойства навоза

Существенное влияние свойства навоза, такие как сыпучесть навоза и плотность укладки его в штабеле оказывает подстилочный материал. Для навоза влажностью 75—80% насыпная удельная масса в зависимости от вида подстилки составляет обычно 680—760 кг/м3.

Подстилочный навоз убирают механическими средствами. Для расчета усилия, необходимого на перемещение навоза рабочими органами машины, работающими по принципу волочения, необходимо знать значение коэффициента трения скольжения навоза.

Коэффициент трения зависит от материала, качества обработки поверхности, вида и массовой доли подстилки, влажности и степени разложения навоза, температуры и скорости перемещения его по поверхности. Максимальные значения коэффициента трения имеет навоз влажностью 60—75%, называемой «критической». Обычно навоз имеет влажность выше критической.

Значительное влияние на работу машин оказывает липкость навоза. Она характеризуется величиной усилия (Н), необходимого для отрыва от навоза пластины площадью в 1 м2. Максимальные значения величины липкости для основных строительных материалов при критической влажности навоза 74—83%.

Коэффициент трения и липкость навоза необходимо учитывать при проектировании угла наклона скатных лотков в местах перегрузок навоза с одного уровня на другой. Чем выше эти показатели, тем круче должен быть скатной лоток.

На молочных фермах при привязном, боксовом и беспривязном содержании коров на полах с твердым покрытием, а также в свинарниках-маточниках и в свинарниках-откормочниках применяют подстилку.

Специальное оборудование для внесения подстилки промышленность не выпускает. Поэтому на практике для этой цели используют прицепные навозоразбрасыватели или кормораздатчики, самоходные шасси, оборудованные грузовой платформой и ручные тележки.

Источник

Физико – механические свойства навоза и способы его удаления из животноводческих помещений. Классификация машин и оборудования для удаления навоза.

Основными физико-механическими свойствами являются: состав, относительная влажность, коэффициент трения, липкость, текучесть, вязкость, предельное напряжение сдвига. Эти свойства учитываются при расчетах машин и оборудования для уборки навоза, так как они существенно влияют на эксплуатационные и качественные показатели их работы.

В зависимости от конкретных условий применяют следующие технологии удаления и уборки навоза.

1. технология сбора, удаления, хранения и внесения в почву твердого подстилочного навоза. 2. технология сбора и удаления жидкого бесподстилочного навоза с приготовлением, хранением и внесением в почву твердого компоста, полученного с использованием торфа, резанной соломы, опилок, других компостирующих материалов и минеральных удобрений. 3. технология сбора и удаления жидкого бесподстилочного навоза с хранением и внесением его в почву в жидком виде. 4. технология сбора и удаления жидкого бесподстилочного навоза с разделением его на твердую и жидкую фракции, с последующим хранением и внесением каждой фракции раздельно.

Классификация машин и оборудования для удаления навоза а) скребковые транспортеры кругового и возвратно-поступательного движения; б) канатные скреперы и лопаты; в) навесные устройства на тракторах и самоходных шасси; г) устройства для гидравлического удаления навоза (гидротранспорт); д) устройства с применением сжатого воздуха (пневматические установки).

Скребковые навозоуборочные транспортёры круглого и возвратно поступательного действия. Расчет производительности навозоуброчных траспортеров.

Скребковые транспортеры с возвратно-поступательным движением. Такие транспортеры используются на фермах крупного рогатого скота при стойловом содержании животных, а также на свинофермах. В зависимости от вида тягового органа транспортеры с возвратно-поступательным движением делятся на два типа: штанговые и тросовые; по расположению оси подвески скребков — на две группы: 1) с вертикально расположенной осью, когда скребки разворачиваются в горизонтальной плоскости параллельно дну желоба; 2) с горизонтально расположенной осью, когда скребки разворачиваются в продольно-вертикальной плоскости.( УС-15, УСН-8 ТС-1.)

Круглого действия. Для ежедневного удаления навоза из коровников телятников, свинарников и других животноводческих помещении широко применяют транспортеры кругового действия. Тяговым органом скребковых транспортеров является втулочно-роликовая, усиленная пластинчатая или неразборная калиброванная якорная цепь. К тяговой цепи на равном расстоянии прикрепляются скребки, которые проталкивают навоз отдельными порциями к месту выгрузки наклона до 25-30°.(ТСН-3Б, ТСН-160)

Производительность.

22. Скребковые установки для удаления навоза. Расчет производительности скреперной установки.

Производительность.

Удаление навоза гидравлическим способом. Классификация, общее устройство и принцип работы гидравлических систем навозоудалния. Расчет параметров самотечного навозоприемного канала.

Среди гидравлических систем удаления жидкого навоза из помещений наиболее распространены смывная, рециркуляционная, лотково-отстойная, комбинированная, самотечная и гравитационная. Все эти системы, за исключение смывной и рециркуляционной, основаны на применении заглубленных лотков, перекрытых сверху решетчатым полом.

Смывная системаоснована на прямом смыве навоза струей воды, создаваемой напором водопроводной сети или подкачивающим насосом. Смесь воды, навоза и навозной жижи стекает в коллектор и для повторного смыва уже не используется. Недостаток этого способа- очень большой расход воды. Рециркуляционная системасостоит из самотечного трубопровода диаметром 0,3…0,4 м, продолженного с уклоном 0,006…0,01 и оборудованного сбросными колодцами, напорного трубопровода и насосной станции с приемным навозосборником. Навоз сбрасывают через колодцы на поток навозной жижи, которая подается в самотечный трубопровод насосом через напорный трубопровод. По самотечному трубопроводу смесь жижи и навоза попадает в навозосборник вместимостью 8…10 м 3 . Лотково-отстойная (шлюзовая) системаотличается от других наличием шиберов, установленных в местах примыкания продольных лотков к поперечному коллектору и предназначенных для накопления и периодического удаления навозной массы в приемный навозосборник. Кроме того, перед каждым циклом в лоток заливают воду из расчета 10…15 л на одно животное, чтобы избежать прилипания навоза к стенкам и сохранить аммиачный азот. Навоз через щелевой пол попадает в лоток, заполненный водой. Заслонку — шибер поднимают раз в 3…4 дня. В комбинированной (рециркуляционно-шлюзовой) системепри опорожнении лотков осуществляется смыв навоза жижей. Самотечная (самосплавная) системаоснована на использовании вязко-пластических свойств жидкого навоза. Толщина слоя навоза по длине канала увеличивается в сторону, противоположную движению. Подпор, создаваемый разностью толщины слоя, является движущей силой, которая перемещает навоз по каналу. Гравитационная система в основном аналогична самосплавной, однако имеет и свои особенности. Навозный канал в этом случае имеет сечение 150 х180 см и может быть практически любой длины (до 80…100 м). Дно канала чистое и абсолютно горизонтальное. Перед выходом в поперечный канал коровника дно каждого продольного навозного канала перекрывается переливным порожком высотой 50 см.

Классификация: а) непрерывного действия (сплавная система) – навоз из помещения удаляется непрерывно по мере его поступления; б) периодического действия (шиберная система) – навоз накопляется в каналах в течение определенного времени, а затем его удаляют.

Расчет : Удаления навоза сводится к определению основных параметров навозоприемных самотечных каналов: объем канала Vк, длины Lк, ширины Вк, начальной Ннк и конечной Нкк глубины канала, уклона дна iд, часового qч и секундного qc расхода

Объем навозоприемного канала

Дата добавления: 2018-05-12 ; просмотров: 521 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник