Теория и формулы расчётов запасов влаги в почве

Общий запас влаги в отдельном слое или горизонте (ОЗВ) рассчитывается по формуле:

ОЗВ – общий запас влаги в слое (горизонте) почвы мощностью h, мм водного слоя (л/м 2 );

WV – объёмная влажность почвы в горизонте, %;

h –мощность слоя (горизонта) почвы, см.

Для получения значения запаса влаги в м 3 /га необходимо значение, рассчитанное по данной формуле, умножить на 10.

Общий запас влаги для двух и более слоёв (ОЗВ) или горизонтов почвы рассчитывается по формуле:

ОЗВ – запас влаги в слое или горизонтов почвы мощностью h, мм водного слоя (л/м 2 );

WV1, WV2, … WVn – объёмная влажность почвы 1, 2, … n слоёв или горизонтов почвы, %;

h1,h2,… hn – мощность 1, 2, … n слоёв или горизонтов почвы, см.

Запас продуктивной влаги (ЗПВ) – суммарное количество продуктивной влаги почвы, вычисленной из общего запаса влаги и запаса труднодоступной влаги (ЗТВ). Запас продуктивной влаги может быть рассчитан как для одного, так и для двух и более слоёв или горизонтов почвы.

Запас продуктивной влаги в почве (ЗПВ) = ОЗВ – ЗТВ

Запас труднодоступной влаги в отдельном слое или горизонте почвы рассчитывается по формуле:

Запас труднодоступной влаги (ЗТВ) = 0,1 · WV(ВУЗ)· h

ЗТВ – запас труднодоступной влаги в слое или горизонте почвы мощностью h, мм водного слоя (л/м 2 );

WV(ВУЗ)– объёмная влажность устойчивого завядания растений в слое или горизонте, %;

h – мощность слоя или горизонта почвы, см.

Запас труднодоступной влаги для двух и более горизонтов почвы рассчитывается по формуле:

ЗТВ – запас труднодоступной влаги в слое (горизонте) почвы мощностью h, мм водного слоя (л/м 2 );

WV – объёмная влажность устойчивого завядания растений в 1, 2, … n слоях или горизонтах почвы (таблица 8), %;

h – мощность слоя или горизонта почвы, см.

Запас высопродуктивной влаги в почве (ЗВВ) – суммарное количество высокопродуктивной влаги в слое почвы, вычисленной из общего запаса влаги и запаса влаги при влажности разрыва капилляров (ЗВРК). Запас высокопродуктивной влаги может быть рассчитан также для одного, для двух и более слоёв или горизонтов почвы. Рассчитывается аналогично, как и запас продуктивной влаги, используя значения запасов влажности при влажности разрыва капилляров.

Запас высокопродуктивной влаги (ЗВВ) = ОЗВ – ЗВРК

Дефицит влаги в почве – это разность между фактическим содержанием влаги в почве и тем её содержанием, которое соответствует наименьшей влагоёмкости. Выражается в % от веса или объёма почвы, или в мм водного слоя.

Наименьшая влагоемкость почвы

Таблица 1 – Ориентировочные значения наименьшей влагоемкости почвы (ГОСТ 26955-86. Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву)

| Гранулометрический состав почвы | Наименьшая влагоемкость, % (по объему) |

| Супесчаная | 24 |

| Легкосуглинистая | 27 |

| Среднесуглинистая | 31 |

| Тяжелосуглинистая и глинистая | 40 |

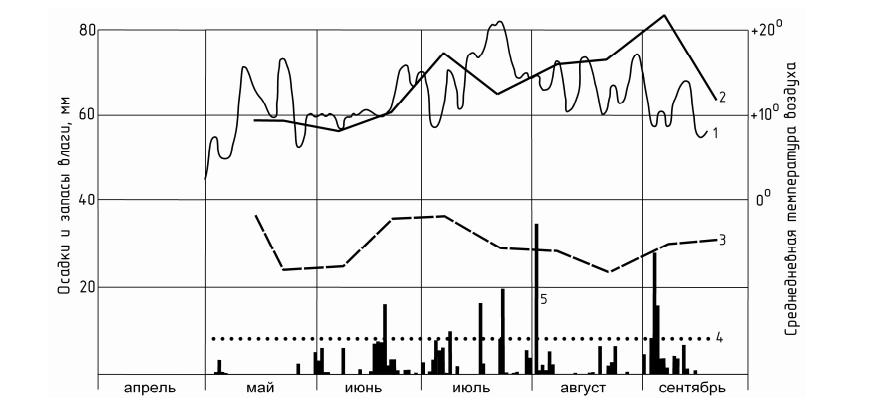

Пример составления графика сопоставления данных климатических условий и запасов влаги в почве

(Прохоров В. П. Динамика запасов почвенной влаги в рекреационных сосняках // В.П. Прохоров «АПРОБАЦИЯ», № 3 (54), 2017 Г. 14-17 с.)

Источник

Теория и формулы расчёта общих физических свойств почвы и водно-физических свойств почвы

Плотность почвы – это масса абсолютно сухой почвы в единице её объёма ненарушенного естественного сложения. Плотность почвы определяется формулой:

dv – плотность почвы, г/см³ или т/м³;

mсух.– масса единицы абсолютно сухого вещества почвы, г или т;

V – объём ненарушенного естественного сложения почвы, в г/см³ или т/м³.

Плотность твёрдой фазы почвы – масса твёрдой фазы почвы (минеральные и органические твердофазные частицы) к её объёму, выраженная в г/см³ или т/м³:

d – плотность твёрдой фазы почвы, г/см³ или т/м³;

mсух.– масса единицы твёрдой фазы почвы, г или т;

Vs – объём твёрдой фазы почвы, г/см³ или т/м³.

Общая порозность почвы – это объём почвенных пор в почвенном образце по отношению к объёму всего образца, выраженная в % или см 3 /см 3 . Общая порозность определяется путём сопоставления плотности почвы и плотности её твёрдой фазы:

Робщ. – общая порозность, %

d – плотность твёрдой фазы почвы, в г/см³ или т/м³;

dv– плотность почвы, в г/см³ или т/м³.

Общая порозность включает в себя объём пор, занятых водой и воздухом. В связи с этим различают порозность аэрации и порозность, в которой поры заполнены водой.

Порозность, занятая водой, равна величине объёмной влажности (Wd). Влажность зависит от физических, водно-физических свойств почвы и климатических условий. В течение вегетационного периода всегда есть засушливые и относительно влажные промежутки времени. Поэтому в почве поровое пространство в большей или меньшей степени заполняется водой. На влажность почвы существенное влияние оказывает и размер пор. Крупные поры с большим диаметром в основном не задерживают, а пропускают воду, средние поры за счет капиллярных сил сохраняют основной запас влаги для растений, а тонкие поры удерживают недоступную для растений влагу. Поэтому многие авторы объёмную влажность при наименьшей влагоёмкости (когда все средние поры заполнены доступной для растений влагой), называют капиллярной порозностью. Величина порозности занятой водой может быть равной как объёмной полевой влажности, так и объёмной влажности в состоянии максимальной гигроскопической влаги, наименьшей влагоёмкости, полной влагоёмкости и др.

Порозность аэрации – разница между общей порозностью и объёмной влажностью почвы:

Раэр. – порозность аэрации, %

Pобщ. – общая порозность почвы, % или см 3 /см 3 ;

Wd – объёмная влажность почвы, % или см 3 /см 3 .

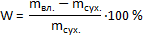

Влажность почвы— процентный показатель количества воды, содержащейся в почве.Влажность почвы определяется по формуле:

mвл. – вес влажной почвы, г;

mсух – вес абсолютно сухой почвы (после сушки при температуре 105…110°С до постоянного веса), г;

Метод определения влажности – весовой, т.е. взвешивают навеску влажной, а затем абсолютно сухой почвы и по разнице веса определяют влажность почвы. Поэтому эту влажность часто называют весовой влажностью.

Влажность (весовая) почвы может быть равной величине:

W – полевой (влажность почвы в данный момент времени);

W(ГВ) – гигроскопической влаги;

W(МГ) – максимальной гигроскопической влаги;

W(НВ) – наименьшей влагоёмкости;

W(ПВ) – полной влагоёмкости;

W(ВУЗ) – влажности устойчивого завядания растений;

W(ВРК) –влажности разрыва капилляров.

В этом случае в формуле будут использоваться соответствующие показатели: mнв(вес почвы при наименьшей влагоёмкости), mмг (вес почвы при максимальной гигроскопичности) и др.

Для расчётов общих запасов влаги в почвы, для анализа физических и водно-физических свойств почвы используют не весовую, а объёмную влажность почвы.

Объёмная влажность почвы определяется в процентах от объёма почвы по формуле:

Wd – объёмная влажность почвы, %;

dv – плотность почвы, г/см³ или т/м³;

W – весовая влажность почвы, %.

Объёмная влажность почвы может быть равной величине:

Wd – полевой (влажность почвы в данный момент времени);

Wd(МГ) – максимальной гигроскопической влаги;

Wd(ВУЗ) – влажности устойчивого завядания растений;

Wd(ВРК) – влажности разрыва капилляров.

Источник

Определение влажности почвы

Основным показателем содержания влаги в почве является ее влажность. Под влажностью почвы понимают содержание влаги в почве, выраженное в процентах к массе абсолютно сухой почвы или к единице объема. Все методы определения влажности делятся на две группы. Первая включает взятие почвенных образцов в поле и определение в них влажности в лаборатории. Вторая — косвенная, с помощью различных приборов, установленных непосредственно в почве при естественном ее залегании. К ним относятся: радиометрический, электрометрический, тензиаметрический, фоторефлек-тометрический и т.д.

Основным методом определения влажности является термостатно-весовой. По этому методу специальным буром производят отбор проб почвы через определенный интервал глубины (обычно через 10 см). Существует несколько конструкций буров для отбора почвенных образцов: БП-50, АМ-16, Измаильского, Качинского, Некрасова, Смяртина, Розанова, мотобур и т.д. Они изготавливаются в двух модификациях: трубчатые и сверлильные, которые имеют определенные недостатки и преимущества. Основной недостаток трубчатых буров — трудность погружения их в почву на большую глубину, особенно при низкой влажности, а сверлильных — перемешивают почву, которая трудно удерживается в буре. Последние широко используются в засушливых зонах. Они отличаются сравнительной мягкостью погружения в почву на значительную глубину. Достоинством трубчатых буров является то, что они, не нарушая естественного сложения почвы, обеспечивают большую достоверность результатов для каждой глубины.

Следует отметить, что взятые образцы влажной почвы должны быть немедленно герметезированы и как можно быстрее взвешены. Для этого из нижней трети бурового стакана почву переносят в алюминиевые стаканчики и закрывают крышками. В таком виде их быстро доставляют в лабораторию или же взвешивают непосредственно в поле с точностью до 0,01 г. Перед взятием пробы записывают номер стаканчика и его массу в соответствии с глубиной взятия образца.

После взвешивания стаканчики с влажной почвой в открытом состоянии ставят в термостат, и при температуре 105ºС пробы почвы высушивают до постоянной массы. Первое взвешивание производится по истечении 6 часов сушки, повторное — после двухчасовой контрольной сушки. При этом достигается высокая точность, но требуется много времени. Поэтому при проведении массовых определений влажности почвы можно пользоваться методом ускоренной сушки при температуре 150 о С в течение 4 часов с последующим досушиванием продолжительностью в 1 час [2].

Влажность почвы вычисляют в процентах от массы абсолютно сухой почвы по той же формуле, что и максимальную гигроскопичность.

Иногда влажность почвы вычисляют в процентах от объема почвы:

где Р — влажность почвы в % от объема почвы;

W — влажность почвы в % от массы абсолютно сухой почвы;

d — объемная масса почвы, г/см 3 .

В связи с тем, что выпадающие осадки измеряются в миллиметрах водного столба, целесообразно запасы влаги в почве выражать в этих же единицах. Вычисление производят по формуле:

где В — запасы влаги в почве, мм;

W — влажность почвы в % от массы абсолютно сухой почвы;

d — объемная масса почвы, г/см 3 ;

h — толщина определяемого слоя почвы, см.

Запасы воды в исследуемой толще почвы иногда в практике выражают в тоннах или кубометрах на 1 га. Для этого запасы воды в мм умножают на коэффициент 10, так как 1 мм влаги на площади 1 га составляет 10 тонн или 10 м 3 воды.

Поступление влаги в растения, как было сказано ранее, зависит от водоудерживающих сил почвы и сосущей силы корней. Поэтому находящуюся в почве влагу можно разделить на продуктивную и непродуктивную.

Та часть влаги, которая обеспечивает формирование урожая культурных растений, является продуктивной влагой. Та влага, которая удерживается в почве силой, превышающей сосущую силу корней растений, является непродуктивной. При одинаковой фактической влажности на разных почвах растения будут обеспечены водой в различной степени. Поэтому объективную оценку влагообеспеченности сельскохозяйственных культур, произрастающих на разных почвах, можно производить только по запасам продуктивной влаги. Для ее определения используют следующую формулу:

где Впр — запасы продуктивной влаги, мм;

d — объемная масса, г/см 3 ;

h — толщина анализируемого слоя почвы,см;

W — влажность почвы в % от массы абсолютно сухой почвы;

ВУЗ — влажность устойчивого завядания, %;

0,1 — коэффициент перевода высоты слоя воды из сантиметров в мм.

Оценку запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы можно производить по следующей шкале.

7. Шкала оценки запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы [4]

| Степень увлажнения | Количество продуктивной влаги, мм |

| Высокая | 150 и более |

| Хорошая | 120-150 |

| Средняя | 90-120 |

| Низкая | 60-90 |

| Очень низкая |

Статистический анализ показывает высокую зависимость урожайности яровой пшеницы от весенних запасов продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см (коэффициент корреляции на черноземах для мягкой пшеницы составляет 0,61, на каштановых 0,75). Обычно для получения удовлетворительного урожая яровой пшеницы в условиях производства необходима глубина промачивания почвы не менее 70-80 см. Снижение запасов продуктивной влаги в пахотном слое почвы до 15 мм следует считать началом засушливого периода, а до 9 мм — сухого.

Выполнение заданий

В соответствии с индивидуальным шифром студент выписывает исходные данные, которые представлены в таблицах 18 и 19.

Рассмотрим пример по шифру 052. В таблице 18 на пересечении предпоследней и последней цифр шифра находим: Астана; в числителе цифра 1 означает культуру — яровая пшеница, а вторая цифра – урожайность, которая составляет 16,7 ц/га. Цифра 35 в знаменателе означает номер задания по водно-физическим свойствам, которые представлены в таблице 19. Согласно этому номеру задание имеет следующие данные: темно-каштановая тяжелосуглинистая почва с удельной массой твердой фазы в пахотном и метровом слоях соответственно 2,68 и 2,71 г/см 3 . Максимальная гигроскопичность составляет в пахотном слое 7,99%, в метровом 8,02%. Наименьшая влагоемкость соответственно по слоям равна 28,5 и 23,4%. Влажность почвы перед уходом в зиму составляет 13,5%, перед посевом яровой пшеницы — 18,3% и в конце вегетации — 11,2%.

Сведения о температуре воздуха, количестве осадков и об относительной влажности воздуха студенты находят в метеорологических справочниках или бюллетнях, которые выдаются на занятиях в качестве раздаточного материала. При отсутствии этих материалов по годам в учебных целях допускается использование средних многолетних данных, которые приведены в приложениях 7, 8 и 9.

1. Определение запасов продуктивной влаги в пахотном и метровом слоях почвы при ВРК, НВ и заданной влажности перед посевом культур.

а) Пример расчета запасов продуктивной влаги в пахотном слое почвы при ВРК.

Расчет производится по формуле:

Впр = 0,1 (ВРК — ВУЗ) d h.

Влажность разрыва капиллярной связи представляет среднее значение между наименьшей влагоемкостью и влажностью устойчивого завядания в пахотном слое почвы, а влажность устойчивого завядания — максимальную гигроскопичность, взятую с коэффициентом 1,34.

ВУЗ = 7,99 х 1,34 = 10,7%;

Объемную массу почвы находим в приложении 1 (строка 12). Она для пахотного слоя равна 1,16 г/см 3 (можно пользоваться и данными, полученными на предыдущих занятиях).

Впр = 0,1 (19,6 — 10,7) х 1,16 х 20 = 20,6 мм.

В пахотном слое тяжелосуглинистой темно-каштановой почвы при влажности капиллярной связи содержится 20,5 мм или 205 тонн продуктивной влаги.

б) Пример расчета продуктивной влаги в пахотном слое почвы при наименьшей влагоемкости.

Впр = 0,1 (28,5 — 10,7) х 1,16 х 20 = 41,2 мм.

В пахотном слое тяжелосуглинистой темно-каштановой почвы при влажности наименьшей влагоемкости содержится 41,2 мм или 412 тонны воды.

Аналогично рассчитываются запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы.

2. Определение необходимой мощности снежного покрова для насыщения метрового слоя почвы до наименьшей влагоемкости влагой.

Разность между запасами влаги при НВ (Внв) и осенним ее содержанием в почве (В1) представляет собой дефицит насыщения до наименьшей влагоемкости почвы влагой (Дн):

Расчет необходимой мощности снежного покрова производится по формуле [3]:

где Н – необходимая мощность снежного покрова, см;

Внв — запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы при наименьшей влагоемкости, мм;

В1 — запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы перед уходом в зиму, мм;

d — плотность снега, г/см 3 ;

10 — коэффициент перевода сантиметры в миллиметры;

1,25 — поправочный коэффициент на испарение и сток (25%).

В нашем примере запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы при НВ (Внв) составляет (формула 46):

Внв = 0,1[23,4-(8,02 х 1,34)] х 1,39 х 100 = 175,9 мм.

Перед уходом в зиму в метровом слое почвы продуктивной влаги содержалось:

Внв = 0,1(13,5 — (8,02 х 1,34)) х 1,39 х 100 = 38,3 мм.

Дефицит насыщения влагой до НВ составляет:

Дн = 175,9 -38,9 = 137,6 мм.

Плотность снега (d) в момент его схода составляет в среднем 0,3 г/см 3 .

Подставляя значения в формулу, получим:

С учетом возможного испарения и стока влаги необходим снежный покров мощностью 57,3 см.

Несколько иная методика расчета необходимой мощности снежного покрова предложена Н.М.Бакаевым и И.А.Васько [3].

Основным показателем накопления влаги является водовместимость почвы или объем своодных от воды почвенных пор. Для того, чтобы вычислить объем свободных пор, надо определить объем твердой фазы почвы, ее влажность и удельную массу. С этой целью отбираются осенью перед уходом в зиму почвенные образцы цилиндром с площадью основания 500 см 2 . Расчеты проводятся в следующей последовательности:

1. Определяется масса сырой почвы (m) как разность масс цилиндра с сырой почвой и пустого цилиндра (г).

2. Массу сухой почвы (М) вычисляют по формуле М = —————- ,

где W — влажность почвы, %.

3. Влажность почвы определяется по общепринятой методике, используя формулу:

4. Удельная масса почвы (у) определяется по общепринятой методике.

5. Объем твердой фазы почвы в цилиндре (V1) равен: М/γ (см 3 ).

6. Общий объем почвенных пор V2 = V — V1 (V — объем цилиндра или образца почвы).

7. Объем пор, занятых водой V3 = m — М (г или см 3 ).

8. Объем свободных пор V4 = V2 — V3 (см 3 )

9. Водовместимость V5 = 0,2 V4 (м 3 /га).

10. Необходимая мощность снежного покрова Н = ———- , (48)

Источник