«Черный бриллиант»: где в России самая плодородная земля

Россия в числе мировых лидеров по площади, занимаемыми благоприятными для ведения сельского хозяйства землями. Но наибольшую ценность представляют российские черноземы, которые были удостоены высшей награды на Всемирной выставке в Париже.

Все дело в органике

Разнообразие почв в России поражает: бурые и серые, тундровые и полупустынные, глеевые и каштановые, дерново-подзолистые и черноземы, а в субтропических районах нашей страны присутствуют даже красноземы и желтоземы. Иногда на небольшой площади разные виды земель чередуются как лоскутное одеяло.

Разумеется, самыми плодородными считаются черноземы – почвы с высоким содержанием кальция и гумуса (основное органическое вещество, питающее высшие растения). Знаменитый русский почвовед Василий Докучаев характеризовал их так: «Чернозем для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд; в нем — вековечное неистощимое русское богатство!».

Черноземы – рыхлая, легкая и пористая почва, хорошо пропускающая воду к корням растений. Занимают они около 10% площади страны, но урожайность здесь значительно выше, чем на других видах почв. К примеру, если на нечерноземных почвах с одной сотки можно в лучшем случае собрать 700 килограмм картофеля, то на черноземах эта цифра может быть вдвое больше. К сожалению, искусственно воссоздать такую почву невозможно.

Наиболее пригодная зона для формирования черноземов – южные участки лесостепей, там, где достаточно тепла и влаги, но в то же время отсутствует промывной режим. Это обеспечивает благоприятные условия для разложения и накопления органики, которая и создает биомассу черноземов.

Не первые, но в лидерах

Бытует мнение, что плодородные сельскохозяйственные угодья в России составляют чуть ли не половину аналогичного земельного фонда планеты. Это опровергли картографы из Геологической службы США (USGS), которые недавно составили почвенную карту Земли с помощью спутниковых снимков Landsat.

Американские специалисты выяснили, что в настоящий момент на планете насчитывается 1,87 млрд га плодородных сельскохозяйственных земель, что примерно на 350 млн га больше, чем считалось ранее. Точность этих расчетов оценивается в 92%.

Согласно полученным данным, наибольшую площадь плодородных земель имеет Индия – 179,8 млн га или 9,6% всей мировой площади, за ней следуют США с 167,8 млн га (8,9%), третью позицию занимает Китай – 165, 2 млн га (8,8%) и только на четвертом месте расположилась Россия, имеющая в своем активе 155,8 млн га (8,3%).

А вот по параметрам соотношения площади пригодных для возделывания земель ко всей территории страны другие лидеры. Так, в Сан-Марино, Венгрии и Молдове примерно 80% земель имеют статус плодородных, на 10% меньше у Бангладеша, Ирландии и Украины. Для сравнения, в Китае и США всего 18% земель могут называться плодородными.

«Черный бриллиант»

Карта черноземов на территории России выглядит как широкая полоса, вытянутая с запада на восток от границ Белоруссии и Украины. С севера она упирается в условную линию, протянувшуюся от Орла через нижнее течение Камы к Новосибирску, с юга ограничена Доном, Кубанью и верхним течением Кумы и Терека, на востоке черноземы добираются до предгорий Алтая.

Качество черноземом везде разное, что во многом объясняется геологическими и климатическими особенностями регионов. Самые плодородные почвы расположены на территориях Курской, Воронежской и Тамбовской областей – так называемый пояс богатых черноземов. Впрочем, ученые заявляют, что эти почвы за последние 100 лет обеднели на 70% – это последствия бесконтрольного использования химикатов, минеральных удобрений, а также ведения интенсивного земледелия.

Но еще в конце XIX столетия российские черноземы для зарубежных геологов и почвоведов являлись эталоном. Наглядное тому подтверждение – привезенный на Всемирную выставку в Париже монолит чернозема, взятого из Панинского района Воронежской области. Он представлял собой огромный куб, каждая грань которого была длиной в сажень (чуть более 2-х метров).

По итогам голосования «черный бриллиант» (так западные эксперты окрестили монолит российского чернозема) завоевал Золотую медаль Всемирной выставки. Восемь с лишним кубометров русской земли сначала собирались разделить между различными участниками выставки, но в конце концов он, неделимый по жребию, был дарован Сорбонне.

К сожалению, в 1968 году, когда начались столкновения между парижской полицией и студентами Сорбонны, куб воронежского чернозема был уничтожен. Однако заботливые французские ученые все же собрали и сохранили небольшие фрагменты «черного бриллианта» (наиболее крупный кусок чернозема имел размер 60×40×30 см), которые и по сей день хранятся в Национальном агрономическом институте Франции.

В начале нового тысячелетия воронежский чернозем, носивший титул эталона более столетия, был вынужден уступить пальму первенства чернозему с Тамбовщины. На это событие повлияла презентация метровой вертикальной пробы земли из Ржаксинского района Тамбовской области, прошедшая в Московском политехническом институте в 2003 году. Присутствующие на выставке агрономы и сотрудники музея единодушно признали экспонируемый образец новым «эталоном плодородных почв России».

Но легендарный воронежский монолит все же не забыт. Скульптурная композиция в виде земного шара с колосьями, покоящегося на гранитном кубе, возведенная в 2013 году в поселке Панино, увековечила в памяти потомков легендарный «черный бриллиант».

Источник

Черноземы

Чернозём — тип почвы, сформировавшийся на суглинках в условиях сухого и умеренно холодного климата степей при периодически промывном или непромывном водном режиме под многолетней травянистой растительностью.

Образование этого типа почвы связано с развитием лугово-степной и степной травянистой растительности, ежегодно оставляющей в почве значительное количество растительных остатков. В соответствующих гидротермических условиях идёт их разложение с образованием гумусовых соединений (гумификация), накапливаемых в верхних слоях почвы. Вместе с гумусом в почве в виде сложных органо-минеральных соединений закрепляются такие элементы питания растений, как азот, фосфор, сера, железо и т. д.

Чернозёмы обладают хорошими водно-воздушными свойствами, отличаются комковатой или зернистой структурой, содержанием в почвенном поглощающем комплексе от 70 до 90 % кальция, нейтральной или почти нейтральной реакцией, повышенным естественным плодородием, интенсивной гумификацией и высоким, порядка 15 %, содержанием в верхних слоях гумуса.

Чернозёмы по своим особенностям — различиям по мощности гумусовых горизонтов, по содержанию в них гумуса и другим определяемым условиями формирования характерным чертам — разделяются на подтипы:

- оподзоленные чернозёмы

- выщелоченные чернозёмы

- типичные чернозёмы

- обыкновенные чернозёмы

- южные чернозёмы

Географически чернозёмы занимают значительные площади. В Евразии зона чернозёмов охватывает Венгрию, Болгарию, Австрию, Чехию, Словакию, Балканы, Молдавию, Украину, Центрально-чернозёмные области России, Поволжье, Северный Кавказ, Западную Сибирь, Монголию и Китай.

В Северной Америке к зоне чернозёмов относятся западная часть США и юг Канады. В Южной Америке чернозёмы наблюдаются на юге Аргентины и в южных предгорных районах Чили.

Литература

- Глазовская М. А. Почвы мира, Тт. 1-2. — М.: Изд-во МГУ, 1972—73.

- Классификация и диагностика почв СССР. — М.: Колос, 1977. — 223 с.

- Минеев В. Г., Панников В. Д., Почвы, климат, удобрения и урожай. — М.: Агропромиздат, 1987. — 512 с.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое «Черноземы» в других словарях:

ЧЕРНОЗЕМЫ — тип почвы лесостепной и степной зон умеренного пояса. Содержат 4 15% гумуса. Оподзоленные, выщелоченные, типичные, обыкновенные и южные; посевы зерновых, технических, овощных, кормовых культур, сады, виноградники. Распространены в России (юг… … Большой Энциклопедический словарь

Черноземы — грунты с содержанием гумуса и разложившихся растительных остатков, достигающим в верхнем слое 10%, имеющие зернистую и комковатую структуру. Чернозем содержит большое количество пылеватых и глинистых частиц, отличается повышенной влагоемкостью,… … Официальная терминология

Черноземы — грунты с высоким содержанием гумуса (в верхнем слое 10 % и более) зернистой или комковатой структуры, с наличием карбонатов кальция в нижних слоях, с большим содержанием пылеватых или глинистых частиц, отличающихся повышенной влагоемкостью,… … Строительный словарь

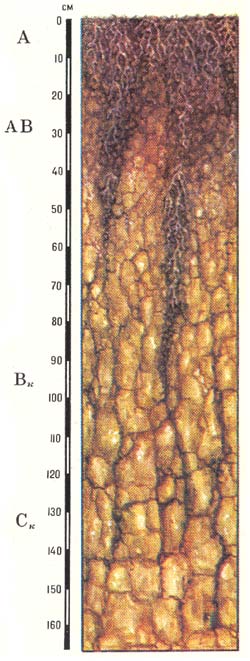

Черноземы — тип. п. Строение профиля: гумусовый горизонт (A + АВ) выражен очень хорошо, равномерно прокрашен гумусом, от темно серого до почти черного цвета, чаще зернистой или зернисто комковатой структуры; переходный горизонт серый с буровато коричневым… … Толковый словарь по почвоведению

Черноземы террасовые — (уст.) термин определенного таксономического значения не имеет. Так именовались Ч. на надпойменных террасах, прошедшие луговую и лугово степную стадии развития … Толковый словарь по почвоведению

Слабосмытая темно-серая и серая почва, черноземы, темно-каштановая, каштановая, светло-каштановая почва, сероземы — Почва, на которой смыто не более половины горизонта А. Горизонтом А здесь называется однородно окрашенный горизонт, в котором еще не просвечивается коричневый или бурый оттенок переходного горизонта В Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

типы почв — Природные зоны, сменяющие друг друга от полюсов к экватору, различаются по типам почв. Полярная зона (зона арктических пустынь). Арктическая суша – это острова и узкие участки материковых побережий Азии и Северной Америки. Арктическая зона… … Географическая энциклопедия

ГУМУС — (от лат. humus земля, почва), перегной, темноокрашенное органических вещество почвы, образующееся в результате биохимического разложения растительных и животных остатков, устойчивое к микробному разложению и накапливающееся в верхнем почвенном… … Экологический словарь

Чернозёмы — тип почв, формирующихся под степной и лесостепной растительностью суббореального пояса. Образуются в основном на карбонатных материнских породах лёссах, лёссовидных глинах и суглинках, иногда на более древних известняках, песчаниках,… … Большая советская энциклопедия

Харьковская губерния — I находится между 48°З1 и 51°16 с. ш. и между 33°50 и 39°50 в. д.; она представляет собой удлиненную с СЗ на ЮВ фигуру, имеющую в сев. половине 90, в южн. 150 вер. в ширину и 465 вер. в длину; граничит к С губ. Курской и Воронежской, к В Обл.… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Источник

Где находится черноземы почва

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||||||||||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | ||||||||||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | ||||||||||

|  |  |  |  |

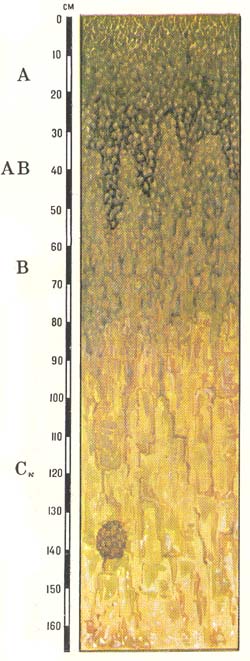

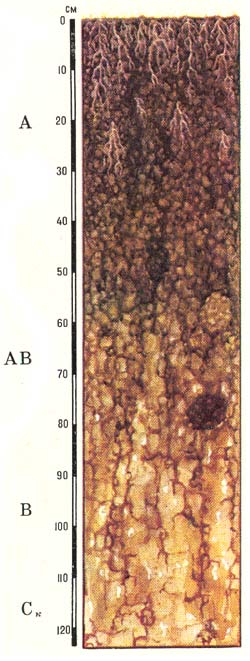

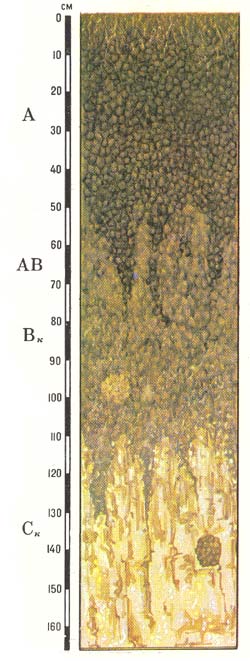

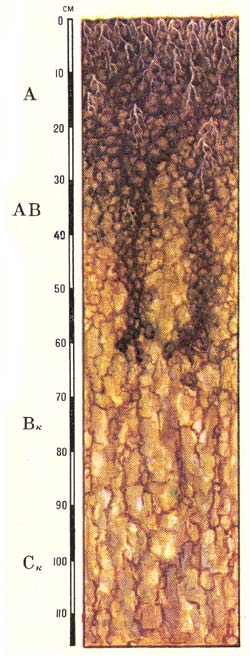

| Профиль черноземов оподзоленных | Профиль черноземов выщелоченных, умеренно теплых промерзающих | Профиль черноземов типичных | Профиль черноземов обыкновенных умеренных, промерзающих | Профиль черноземов южных |

А0 — степной войлок мощностью 3-4 см;

Ad — дернина мощностью 3-7 см, густо пронизана живыми и отмершими мочковатыми корешками злаков, темно-серая, плотная; выделяется только на целинных или старопахотных почвах;

А — гумусовый или перегнойно-аккумулятивный горизонт, мощность в разных подтипах колеблется от 35 до 120 см и более, однородно окрашен, темно-серый, почти черный, структура прочная, зернистая, на корнях образует бусы;

АВ — гумусовый, однородно окрашенный, темно-серый с заметным побурением или неоднородно окрашенный с чередованием темных, пропитанных гумусом участков, бурых и серо-коричневых пятен; структура зернистая, переход в следующий горизонт постепенный, выделяется по преобладанию гумусовой окраски;

В — переходный горизонт мощностью 40-80 см, буровато-серый, постепенно книзу появляется палевый оттенок, горизонт часто неоднородно окрашен, с языками и затеками гумуса; структура более грубая, комковатая, комковато- или ореховато-призматическая.

По степени гумусированности и структуре может подразделяться на подгоризонты B1 и В2, а в некоторых подтипах выделяется Вк — иллювиально-карбонатный. Вк имеет буроватую или светло-палевую окраску, хорошо выраженную комковатую или комковато-призматическую структуру.

По всему профилю почв встречаются кротовины, заполненные бурой, буровато-палевой массой из нижележащих горизонтов, или на более светлом фоне нижних горизонтов отчетливо выделяются кротовины, заполненные темноокрашенной землей верхних горизонтов;

ВСК — переходный к породе иллювиально-карбонатный горизонт, буровато-палевый, призматической структуры;

С — почвообразующая порода, палевая или белесоватая, призматической структуры, на разной глубине встречаются выделения карбонатов, гипса и легкорастворимых солей; в случае значительных аккумуляций карбонатов или гипса выделяются соответственно подгоризонты Ск и Сс.

Глубина залегания и форма выделения карбонатов в черноземах являются важными диагностическими признаками. При движении с севера на юг карбонаты подтягиваются ближе к поверхности. Выделения карбонатов в виде тонкой сети жилок (псевдомицелия) являются молодыми, свежеосажденными формами, говорящими о подвижности карбонатов в толще почвы.

Новообразования карбонатов в виде белоглазки, мучнистых выделений округлой формы представляют собой более старые выделения и присущи, как правило, черноземам обыкновенным и южным. Выделения карбонатов в виде твердых конкреций — журавчиков и дутиков — приурочены к черноземам типичным. В черноземах Восточной Сибири выделения карбонатов имеют мучнистую форму и часто образуют сплошной мучнистый горизонт.

Для химического состава черноземов характерно высокое содержание гумуса (от 6 до 15% и выше), которое постепенно убывает с глубиной параллельно сокращению числа корней в почве. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, связанные преимущественно с кальцием. Отношение Сг : Сф = 1,5-2. Такой состав гумуса способствует формированию водопрочной структуры черноземных почв.

Реакция перегнойно-аккумулятивных горизонтов черноземов близка к нейтральной (pH 6,5-7,5), иллювиальных карбонатных горизонтов — слабощелочная (pH 7,5-8,5).

Емкость обмена черноземных почв значительна и в разных подтипах в зависимости от механического состава колеблется от 35 до 55 мг-экв на 100 г почвы. Книзу емкость обмена падает. В составе обменных оснований преобладает кальций, на долю которого приходится 75-80% емкости обмена, и магний, на долю которого приходится 15-20% емкости обмена. Иногда в южных вариантах черноземных почв в числе обменных оснований появляется в незначительных количествах натрий, а в северных вариантах черноземных почв — некоторое количество поглощенного водорода.

Валовой состав почв остается неизменным по профилю, незначительные колебания обычно связаны с неоднородностью материнской породы.

Черноземные почвы имеют водопрочную структуру, благодаря чему в этих почвах создается оптимальный водно-воздушный режим. Правда, в пахотных почвах прочность структурных агрегатов понижается, происходит распыление пахотного слоя.

Черноземные почвы характеризуются самым высоким природным плодородием среди почв Советского Союза.

Половина пахотных земель страны представлена черноземами. Территория распространения черноземных почв характеризуется наибольшей земледельческой освоенностью. Здесь возделываются зерновые, технические и масличные культуры, среди которых особое место занимают озимая и яровая пшеница, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник. Широко развито плодоводство и животноводство.

Черноземная зона в целом имеет недостаточное увлажнение, поэтому в условиях лесостепной и степной полосы урожаи в значительной степени определяются увлажнением почв. В связи с этим для более полного использования высокого естественного плодородия черноземных почв необходимо проведение мероприятий, направленных на накопление и сохранение влаги в почвах.

К таким мероприятиям относятся: система обработки почвы, предусматривающая введение чистых паров, ранневесеннее боронование паров и зяби, снегозадержание, задержание талых вод путем обвалования и щелевания, влагозарядные поливы, полезащитное лесоразведение.

На черноземных почвах эффективно применение минеральных удобрений. Азота в почвах содержится значительное количество (от 0,2 до 0,5%), но он находится в малодоступной форме, а те нитраты, которые накапливаются в почве ранней весной или поздней осенью, вымываются из пахотного слоя в нижние горизонты почвы. Поэтому применение азотных удобрений способствует повышению урожайности всех сельскохозяйственных культур, и особенно культур раннего срока сева. Эффективность азотных удобрений высока для черноземов лесостепной зоны и снижается по мере движения на юг.

Фосфорнокислые удобрения повышают урожай на всех черноземных почвах. Это вызвано тем, что в черноземных почвах преобладает фосфор органических соединений и основных фосфатов щелочных земель, которые малодоступны для растений. Лучшими формами фосфорнокислых удобрений являются суперфосфат и томасшлак, на оподзоленных и выщелоченных черноземах возможно внесение фосфоритной муки.

Из органических удобрений главным для черноземных почв является навоз. Наиболее эффективно совместное внесение минеральных удобрений и навоза, что позволяет не только получить максимальную пользу от удобрений, но и уменьшить дозу их внесения.

Тип черноземных почв включает в себя следующие подтипы:

Черноземы оподзоленные

Черноземы выщелоченные

Черноземы типичные

Черноземы обыкновенные

Черноземы южные

Содержание раздела Почвы России и СССР:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector

Черноземы оподзоленные

Черноземы оподзоленные

Черноземы выщелоченные

Черноземы выщелоченные Черноземы типичные

Черноземы типичные

Черноземы обыкновенные

Черноземы обыкновенные Черноземы южные

Черноземы южные