Родина пшеницы: откуда взялась пшеница на Земле

Пшеница на протяжении многих веков определяла продовольственную безопасность целых государств. По сей день это основной продукт питания миллионов людей. Откуда к нам пришла эта культура и как давно захватила продовольственный рынок планеты? О происхождении пшеницы на Земле читайте в нашей статье.

Как появилась и откуда родом пшеница

История пшеницы берет начало из ближневосточного региона, известного как Плодородный полумесяц. Он охватывает современный Израиль, Ирак, Палестину, Сирию, Ливан, Египет, Иорданию, окраины Турции и Ирана. Именно там в 12 тыс. до н. э. первобытные люди начали употреблять в пищу дикое растение, ставшее родоначальником современной пшеницы.

Дикорастущий злак осыпался сразу после созревания, к тому же зерно плохо очищалось от оболочки, что делало его обработку трудозатратной.

Древние земледельцы постепенно одомашнивали культуру, отбирая лучшие семена. Самые ранние археологические находки злака датируются 10 тыс. до н. э. Они были найдены в Каракадагском горном районе современной юго-восточной Турции.

Из археологических материалов, оставленных кочевниками в Западной Азии, исследователи узнали, что люди, научившись использовать зерна, постепенно перешли от охоты на животных к сбору семян для еды.

Справка. Пшеница полностью изменила образ жизни первобытного человека, предопределив переход от охоты и собирательства к земледелию. Это произошло около 9 тыс. лет назад и получило название неолитической революции.

Древние земледельцы сушили, молотили зерна, варили на медленном огне и готовили лепешки. Первоначально зерна поедали в сыром виде, после стали растирать их камнями, получая грубую муку, из которой варили своеобразную кашу. Такой примитивный вид обработки – прообраз изготовления муки и выпекания хлеба.

В первобытном виде хлеб представлял собой кашицу из полусырых семян. Такие лепешки встречаются у народов Африки и в некоторых азиатских селениях.

В течение многих столетий земледельцы продолжали делать со своих полей выборки семян, показавшие лучшие признаки – легкость сбора, урожайность, устойчивость к погодным условиям, – и новая пшеница начала доминировать.

Мягкая

Центром происхождения мягких сортов пшеницы (Triticum aestivum) считается южная часть современной Турции. Самые ранние находки датируются 7 тыс. до н. э. Этот вид злаковой культуры – результат перекрестного опыления древних форм пшеницы и диких трав. Гибрид сразу показал хорошую урожайность, чем привлек внимание ранних земледельцев.

Сегодня на долю мягкой пшеницы приходится более 90% мировых посевов.

Твердая

Район происхождения твердой пшеницы (Triticum durum) точно не установлен. Ее родиной ученые преимущественно называют Средиземноморский регион, поскольку именно здесь обнаружено исключительное разнообразие ее разновидностей и сортов.

Введение этого злака в сельское хозяйство произошло в 4–3 тыс. до н. э. В мировом объеме производства пшеницы доля твердых сортов составляет около 5%.

Яровая и озимая

Озимая и яровая культуры представлены как мягкими, так и твердыми сортами.

Наши предки, проживающие в регионах с мягкими зимами и высоким снежным покровом, обнаружили выгоду посадки пшеницы осенью. Преимущества такого метода в том, что можно использовать для роста влагу, полученную в результате таяния снега, и добиться более ранних сроков созревания по сравнению с весенней посадкой.

На протяжении столетий методами народной селекции выводились озимые сорта хлебного злака, отбирались наиболее морозоустойчивые и способные противостоять резкой смене погодных условий. Так появилась озимая пшеница.

Первое сообщение о возделывании в России озимой злаковой культуры на Кавказе датируется серединой XIX столетия. Сначала из-за низкой устойчивости к морозам озимых сортов в России большее распространение получили яровые формы твердой пшеницы. Сегодня выведены и выращиваются по большей части озимые сорта.

До наступления зимней стужи озимые успевают прорасти и хорошо укорениться, а с приходом весны продолжают жизненный цикл, созревая раньше, чем яровые.

В тех регионах, где озимые не повреждаются морозами, им обычно отдают предпочтение как значительно более урожайным.

Посевы яровых сортов преобладают в северо-восточных районах России.

Главные различия яровой и озимой культур:

- Озимые сорта сеют в начале осени, яровые – в середине весны.

- Озимая намного превосходит яровую по урожайности, но уступает по пекарским свойствам.

- Яровая интенсивнее усваивает из почвы питательные вещества и устойчива к засухам.

- Озимая хорошо противостоит резкой смене погодных условий, но более требовательна к качеству почвы.

Пшеница на Руси

Славяне, испокон веков населявшие территорию современной России, занимались главным образом земледелием. Основными возделываемыми зерновыми были:

- пшеница – большей частью на юге;

- рожь – на севере;

- ячмень – на самом севере земледельческой зоны, в суровых климатических условиях.

Когда стали выращивать

На Руси пшеница появилась в V веке до н. э. Это один из самых первых злаков, которые выращивали индоевропейцы, том числе славяне. Наши предки позаимствовали ее у готов, живших на юге Восточной Европы. Слово «хлеб» происходит от готского Hlaifs.

Пшеница стала одной из первых культур, выращиваемых славянами. Она упоминается в самых ранних памятниках письменности. А вот рожь появилась на наших землях только в XI-XII вв. Об этом свидетельствуют записи Нестора-летописца и материалы археологических раскопок в Новгороде. Однако благодаря устойчивости к неблагоприятному северному климату рожь очень быстро распространилась на территории нынешней России. Впрочем, в южных районах неизменно господствовала пшеница.

Какие выращивались виды

Славяне выращивали совсем не ту пшеницу, к которой мы привыкли сегодня. Сеяли один из ее древних видов – полбу. Это полудикая злаковая культура, родственница твердой пшеницы. Ее называют «двузернянкой». Зерно полбы покрыто несколькими слоями пленки.

Целые зерна полбы, дробленые и перетертые чаще варили. Отсюда и произошло русское название «пшеница» – от старославянского корня *рьšеnъ – «пихать», «толочь», «тереть». В древнерусских памятниках письменности XI столетия это слово встречается часто.

Сегодня во всем мире возрождается интерес к этой древней культуре. Высокое содержание клетчатки наряду с небольшим количеством глютена делает доисторическую пшеницу идеальным продуктом для здорового и гипоаллергенного питания.

Распространение культуры по другим регионам

Неолитическая революция быстро продвигала пшеницу за пределы ее родины.

Распространение окультуренного хлебного злака из региона Плодородного полумесяца произошло уже в 9 тыс. до н. э., когда он появился в районе Эгейского моря.

В Индию пшеница пришла около 6 тыс. до н. э., а в Эфиопию, на Пиренейский полуостров, Британские острова и Скандинавию – не позже 5 тыс. до н. э.

Тогда же это растение стало известно в Северной Греции, Македонии и Северной Месопотамии. Приблизительно через 1000 лет пшеница достигла Китая.

На территории нынешней Восточной Европы она появилась к 6 тыс. н. э.

Некоторые ученые полагают, что одомашнивание зерновой культуры происходило в разных регионах приблизительно в одно и то же время, но факты это опровергают. Археологические доказательства ее раннего одомашнивания отсутствуют где-либо, кроме ближневосточного региона.

К началу нашей эры культура распространилась по всей территории Азии и Африки, а в период завоеваний римлян ее начали выращивать в разных местах Европы.

В Южную, а после и в Северную Америку злак завезли в XVI-XVII веках европейские колонисты и только в XVIII-XIX столетиях – в Канаду и Австралию. Так пшеница распространилась по всей планете.

Справка. Стародавние сорта пшеницы, выведенные на территории России, широко распространились и стали исходным материалом при выведении ряда сортов в других странах. Многие озимые сорта, вывезенные из нашей страны, и до настоящего времени сохранили в США русские названия: Харьковская, Белоглина, Одесская, Крымка.

Дикий предок пшеницы

Происхождение злака можно проследить, начиная от дикой травы семейства Triticeae, которая появилась 75 тыс. лет назад. Эта трава – древнейший предок пшеницы.

Самая ранняя собранная пшеница была дикорастущей полбой в восточном Средиземноморье, возраст которой – около 12 тыс. лет.

Семена растения первобытным людям пришлись по вкусу, их начали использовать в пищу. Материалы археологических раскопок свидетельствуют о том, что в 10 тыс. до н. э. наши предки уже культивировали прапшеницу. Колосья у древнего злака были ломкие, а зерна мелкие и легко осыпались сразу же после созревания, так что собрать их было невозможно. Поэтому людям приходилось использовать в пищу незрелые зерна, не дожидаясь их осыпания.

На протяжении тысячелетий древние земледельцы культивировали и отбирали зерна диких трав, одомашнивая злак. Окультуривание проходило очень медленно: по оценкам археологов, около 6500 лет назад пшеница была постепенно одомашнена.

Выращивание, повторный сбор, отбор и посев семян диких трав привели к созданию новых сортов, зерна которых стали крупнее, устойчивее к осыпанию и гораздо более удобными в сборе и дальнейшей обработке. Зерна культурной пшеницы в колосе крепко держатся до тех пор, пока не будут выбиты при обмолоте.

Из-за такой прочности колоса одомашненная пшеница утратила способность размножаться без помощи людей. Ее повсеместное распространение – дело рук человека.

Заключение

Происхождение хлебной культуры можно проследить на десятки тысячелетий назад с точностью до нескольких десятков километров. Люди помогли ей завоевать планету, и сегодня ни один злак не имеет столько видов и сортов, как пшеница. Но, невзирая на это многообразие, ее первобытные сорта и сегодня пользуются большой популярностью у сторонников здорового питания.

Источник

Технология выращивания пшеницы

Урожайность пшеницы зависит от сорта, климатических условий, типа грунта и соблюдения технологии выращивания злака. Она включает в себя подготовку почвы для высадки семян, соблюдение сроков сева, подкормку в период роста и культивирование. Разработана же технология с учетом особенностей вегетации яровых и озимых сортов.

Описание злаковой культуры

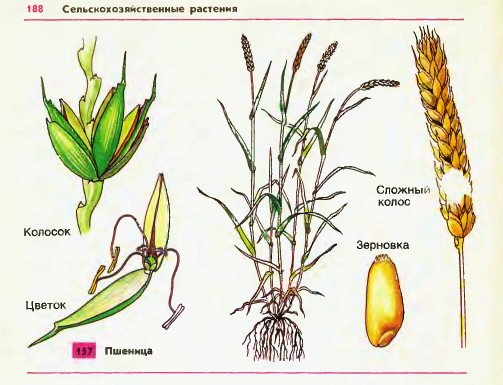

Растение пшеница относится к злаковым. Высота стебля зависит от сорта, и составляет от 30 до 150 см. Одно растение может иметь до 12 прямых стебельков с выраженными узлами. Форма листьев — плоская, ширина — до 2,5 см. Прожилки параллельные и волокнистые. Листовые влагалища хорошо развиты и выражены.

В описании пшеницы особое внимание уделяется колосу. Его длина также зависит от сорта культуры, и варьируется в пределах от 40 до 150 мм.

Форма колоса — продолговатая или яйцевидная. Ось покрыта чешуйками, длина которых достигает 15 мм. Колоски расположены на оси в два продольных и правильных ряда одинаковой длины.

Выделяют три основных этапа, как растет хлеб:

- Продолжительность первого зависит от срока посева, и включает развитие корневой системы, формирование листьев и кущение.

- Второй этап начинается с выхода в трубку, формирования стебля и колоса.

- Третий — накопление питательных веществ для созревания колосьев. Начинается он в июне -июле во время цветения, после которого зерна наливаются и дозревают.

Пшеничный цветок состоит из нижних и верхних чешуек, трех тычинок, рыльцев, двух пленок и пестика. Верхние цветковые чешуйки короче нижних. Зерновки длиной от 5 до 10 мм, плотные и толстые, волосистые. Они могут быть как овальной, так и продолговатой формы.

В холодную погоду период цветения может продолжаться всего 1-2 дня. Быстрое цветение происходит и в слишком жаркое и сухое лето. При благоприятных условиях (температура +26+28°С и влажность не ниже 25%) процесс цветения может продолжаться до 5 дней. Продолжительность играет важную роль: от нее зависит завязываемость семян.

Все существующие сорта пшеницы делятся на две большие группы: яровые и озимые.

Основное отличие яровой и озимой пшеницы в сроках сева:

- Яровые сорта высеивают с марта по июнь;

- Озимые — с середины августа до конца октября.

Различаются они также:

- Сроками вегетации: для озимых сортов около 280 дней, для яровых — 100;

- Пекарскими свойствами: у яровых сортов они выше;

- Требованиями: озимые сорта требовательнее к качеству почвы, яровые — к условиям произрастания;

- Устойчивостью: яровая пшеница лучше переносит засуху, а озимая — резкие перемены погоды и похолодания.

Технология возделывания пшеницы

Выращивание злаковой культуры начинается с подготовки почвы. Пшеницу сажают после растений-предшественников:

- Бобовые;

- Ранний картофель;

- Горох;

- Рапс;

- Люцерна;

- Многолетние травы.

Высеивание злака на одном и том же поле два года подряд приводит к увеличению зараженности корневой гнилью более чем на 50%.

Основные формы, которыми возделывают землю под пшеницу:

- Отвальная вспашка на глубину пахотного горизонта;

- Поверхностная обработка с последующим углублением;

- Весенний посев по стерне.

Норма высева зависит от срока сева, качества земли, климата и сорта пшеницы. Средняя глубина высева — 5-6 см для мягкой почвы и чернозема. На остальных видах грунта высевают на глубину от 3 до 10 см.

Период сбора урожая должен быть максимально коротким: сжатые сроки уборки выращенного зерна позволяют снизить потери и обеспечить качество продукта.

За 2 дня до обмолота проводят предварительную оценку качества злака, а по результатам производят сортировку и формирование партий по классам.

Агроклиматические условия для озимых сортов

Урожай пшеницы зависит от климатических условий. В России лучшими условиями обладает Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская и Воронежская область. Но выращивают пшеницу и на Алтае, и в регионах Сибири, и на Урале. Эта сельскохозяйственная культура отличается устойчивостью к переменам погоды. заморозкам, повышенной влажности и засухе.

Агроклиматические условия для выращивания пшеницы озимых сортов следующие:

- Минимальная температура воздуха для начала прорастания +2+4°С, максимальная +28+30°С;

- Хорошо кустится пшеница при температуре в +10+22°С и влажности почвы до 65%;

- Осеннее кущение продолжается около 27 дней, и прекращается при температуре ниже +3°С;

- Без снега озимые сорта переносят заморозки до -10°С;

- Весеннее кущение начинается, когда воздух прогреется до температуры +5+10°С, и продолжается 30-32 дня;

- Максимальный уровень влажности почвы — 80%;

Колошение начинается при продолжительности светового дня в 14 часов, влажности грунта 65% и температуре около +20+25°С.

Наиболее благоприятные почвы для озимых сортов:

- Чернозем;

- Каштановые;

- Суглинистые дерново-подзолистые;

- Оподзоленные темно-серые.

Высеивать озимые сорта не рекомендуется на:

- Песчаных и супесчаных почвах;

- Тяжелосуглинистой и глинистой переувлажненной почве;

- Плохо осушенных торфяниках.

Условия агроклиматические для яровых сортов

Семена пшеницы яровой начинают прорастать при температуре от +1°С, и способны без потерь переносить непродолжительные заморозки до -10°С. Оптимальная температура для кущения +11+23°С, колошение и фаза молочных зерен начинается при температуре от +16 и до +24°С.

Яровые сорта требовательны к влажности почвы во время кущения и выхода в трубку. Сухая почва не обеспечит должного развития колосков, что приведет к плохому урожаю. Оптимальная влажность от 60%. При раннем севе ярового зерна кущение естественным образом приходится на благоприятные погодные условия. При позднем — необходим дополнительный полив.

Особенности грунта для яровых сортов:

- Хорошо подходит слабокислая почва;

- Нейтральный, средне- и слабоподзолистый грунт;

- Чернозем, темноцветный суглинок и каштановые земли.

Выращивание пшеницы на подзолистых почвах возможно при внесении извести, минеральных и органических удобрений.

Особенности выращивания озимой пшеницы

Во время сева нужно избегать крутых склонов, низин, незащищенных от ветров возвышенностей. Перед посевом семена проходят процедуру инкрустации. Мера эта направлена на предотвращение головневых заболеваний и корневой гнили. Оптимальные сроки сева:

- Северные регионы: с 1 по 15 августа;

- Нечерноземные регионы: с 10 по 30 августа;

- Юго-восточные и Центрально-Черноземные регионы, Лесостепная часть: с 20 августа по 1 сентября;

- Нижнее Поволжье и юг степной зоны: с 1 по 20 сентября;

- Северный Кавказ: с 15 сентября по 15 октября.

В зависимости от климатических условий текущего сезона сроки посевных работ могут сдвигаться.

- Предпосевная обработка почвы необходима для:

- Обеспечения подходящей плотности, аэрации и структуры грунта;

- Сохранения влаги;

- Удаления сорняков.

Почву необходимо прорыхлить и выровнять для равномерной заделки семян. Технология посадки производится одним из следующих способов:

- Строчный, с шириной междурядий в 15 см;

- Узкорядный, ширина между рядами 70 мм;

- Перекрестный, ширина между рядами 150 мм.

Особенности выращивания яровой пшеницы

Технология возделывания яровых сортов отличается требованиями к температурному режиму, сроками посадки и уходом за посевами.

Физическая спелость земли для посадки пшеницы начинается с температуры +5°С. Сроки посевных работ:

- Западная и Восточная Сибирь: 15-25 мая;

- Южный Урал: 14-24 мая;

- Центральные регионы РФ: 10-25 апреля;

- Нижнее Поволжье и юг степной зоны: 1-15 апреля;

- Северный Кавказ: по фактической спелости почвы.

Посевные работы могут сдвигаться на несколько дней в зависимости от сорта пшеницы. Мягкие сорта более устойчивы к похолоданиям, и их часто высевают первыми.

Оптимальный способ сева — узкорядный, позволяющий увеличить урожайность на 2-4 ц/га. Минус данного способа: норма высева повышается на 10-13%. Строчный способ сева позволяет экономно расходовать семена и почвенные ресурсы, но не гарантирует дружной всхожести. Норма высева яровой пшеницы зависит от типа сорта. Для твердых сортов зерно тяжелее и его требуется больше. Низкорослые сорта зерна, устойчивые к полеганию, также имеют большую норму высева: до 7 млн. семян на га.

Боронование проводят для улучшения аэрации почвы, уничтожения твердой корки и сорняков, для борьбы с вредителями и болезнями. Первое боронование делают в фазе кущения поперек рядков или же по диагонали к ним. Яровые сорта требовательны к влажности почвы и воздуха. Недостаток воды во время цветения и образования пыльцы понижает урожайность на 30-45%, может привести к пустоколосости. Сильная сухость воздуха также негативно влияет на урожай: зерно мельчает, становится твердым и бедным.

Подкормка и удобрения пшеницы

Оптимальное количество удобрений рассчитывают исходя из состава и состояния грунта, результатов растительной диагностики. Своевременное внесение удобрений повышает плодородность земли, урожайность и зимостойкость растений. А результат правильного внесения подкормки — экономное использование пшеницей почвенной влаги.

Основные удобрения для озимой пшеницы — азотные и фосфорные. Большая часть фосфорно-калийных подкормок вносится перед посевом. А небольшая часть — осенью или в начале весны прикорневым способом. Весенние подкормки пшеницы необходимы для роста растений: в этот период пшеница особенно нуждается в азоте, сере, фосфоре.

Для яровой пшеницы подкормку проводят на ранних сроках. Азотные, фосфатные, серные и калийные удобрения вносят на первом этапе. Они способствуют быстрому формированию листа, ускоряют рост и развитие растения. Удобряют культуру и на этапе созревания: подкормка увеличивает продуктивность колоса. В этот период пшеницу удобряют азотом, фосфатами, магнием и бором.

Выращивание пшеницы как бизнес

Пшеница — это важная агрокультура, которая используется в хлебопечении, для производства многих пищевых продуктов и в животноводстве. При планировании бизнеса по выращиванию злаковых необходимо учитывать:

Покупку, доставку, погрузку и разгрузку удобрений, физические затраты на их внесение;

- Климатические особенности региона;

- Транспортировку семян;

- Расходы на посевную, культивацию, боронирование;

- Подвоз воды к посевным полям;

- Уборку, транспортировку и хранение зерна;

- Обработку семян перед посевом и хранением;

- Перевозку и скирдование соломы;

- Продажу зерна.

Для удобства контроля за работами составляются технологические карты. Они представляют собой таблицу, в которой отражаются:

- Земельные площади;

- Количество рабочих и техники;

- Сроки выполнения работ;

- Объем работ;

- Затраты топлива;

- Схема посадки сортов;

- Количество урожая с га;

- Сроки посадки;

- Сроки внесения удобрения.

При составлении плана дополнительное внимание нужно уделить сортам. От них зависит урожайность зерновых. Подбирают же сорта пшеницы исходят из особенностей грунта и климата.

Пшеницу можно реализовать самостоятельно, продавать перекупщикам или государственным организациям. Зерно продают как в цельном виде, так и в дробленом и плющеном (для животноводства), семенное, в виде муки. Спросом пользуется и солома: ее скупают животноводческие фермы для подстилки и корма.

Выращивание пшеницы в домашних условиях

На огородах выращивают пшеницу для личных нужд, на корм скоту, либо в качестве сидерата. Сидерат — это растение, которое высаживается для обогащения почвы питательными веществами. Пшеница насыщает грунт азотом и калием, делает землю рыхлой, улучшает воздушную и водную проницаемость. Особенно эффективно ее высаживание на тяжелом грунте.

Как вырастить пшеницу в качестве сидерата: высадить семена в почву осенью примерно за месяц до наступления морозов. Заготовленное для посева зерно перемешивают с песком и разбрасывают по поверхности земли, или же высаживают в канавки, расположенные на расстоянии 10 см друг от друга. Разбросанное по поверхности семя заделывают в грунт при помощи граблей. Всходы появляются через 6-10 дней. Когда злаки набирают необходимую вегетативную массу их скашивают, и оставляют на земле в виде мульчирующего слоя.

Источник