Почвенные горизонты

Генетические почвенные горизонты – слои, возникающие в процессе почвообразования, различающиеся по цвету, сложению, плотности и другим свойствам.

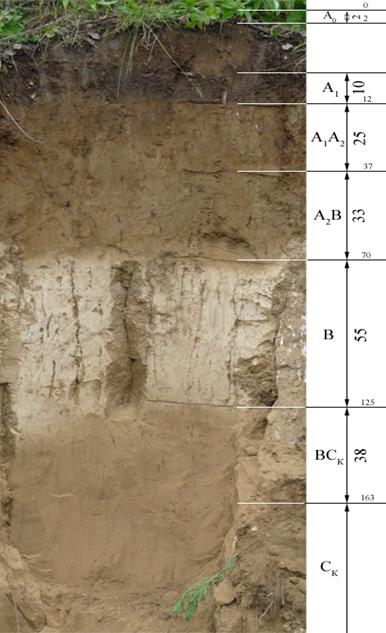

Горизонты расположены один над другим параллельно или почти параллельно поверхности почвы, образуют в совокупности почвенный профиль (рис. 4). Почвенные горизонты обозначают заглавными латинскими буквами. Выделяют следующие почвенные горизонты и (всего 16 горизонтов):

A0 – лесная подстилка (дернина). Представляет собой опад растений на различных стадиях разложения – от свежего до полностью разложившегося. Это самая верхняя часть почвенного профиля. Встречается только в естественных почвах.

А – наиболее темноокрашенный горизонт в верхней части почвенного профиля, в котором происходит накопление органического вещества в форме гумуса, Тесно связанного с минеральной частью почвы. Цвет этого горизонта варьируется от черного, бурого, коричневого до светло-серого, что зависит от состава и количества гумуса. Мощность гумусового горизонта колеблется от нескольких сантиметров до 1,5 м и более.

A1 – гумусовый (перегнойный) горизонт. Встречается в почвах, где происходит разрушение алюмосиликатов и образование подвижных органо-минеральных веществ. Верхний темноокрашенный горизонт, содержащий наибольшее количество органического вещества.

A2 – элювиальный горизонт (горизонт вымывания, подзолистый или осолоделый). Формируется под влиянием кислотного или щелочного разрушения минеральной части. Это сильно осветленный, бесструктурный или слоеватый рыхлый горизонт, обедненный гумусом и другими соединениями, а также илистыми частицами за счет вымывания их в нижележащие слои и относительно обогащенный остаточным кремнеземом.

B – иллювиальный горизонт (горизонт вмывания – намывания и накопления веществ, внесенных из других горизонтов) В случае черноземного типа почвообразования в этом горизонте не наблюдается существенных перемещений веществ в почвенной толще, горизонт является переходным слоем к почвообразующей породе, характеризуется постепенным ослаблением процессов аккумуляции гумуса, разложения первичных минералов. В случае подзолистого типа почвообразования данный горизонт располагается под элювиальным горизонтом и представляет собой бурый, охристо-бурый, красновато-бурый, уплотненный и утяжеленный, хорошо оструктуренный горизонт, характеризующийся накоплением глины, оксидов железа, алюминия и других коллоидных веществ за счет вмывания их из вышележащих горизонтов.

G – глеевый горизонт, характерен для почв с постоянно избыточным увлажнением (болотных, тундровых, аллювиальных и др.), которое вызывает восстановительные процессы в почве и придает горизонту характерные черты –сизую, серовато-голубую или грязно-зеленую окраску, наличие ржавых и охристых пятен, слитость, вязкость и т.д.

С – материнская горная порода, не затронутая или слабо затронутая почвообразованием (аккумуляцией гумуса, элювиированием и т.д.).

D – подстилающая порода. Рыхлая горная порода. Эта порода залегает ниже материнской и отличается от нее в литологическом отношении. Встречается только в случае перекрывания горных пород.

R – плотная, массивно-кристаллическая почвообразующая или подстилающая горная порода.

L – латерит, твердый сплошной железистый горизонт, состоящий из оксидов железа и алюминия с примесью кварца и каолинита.

Pl– плинит, внутрипочвенный уплотненный, но свободно режущийся лопатой горизонт, обогащенный оксидами железа.

F– фраджипен, очень твердый и глинистый горизонт с резкой верхней и диффузной нижней границами; при увлажнении не размягчается как обычная глина, а распадается на мелкие отдельности.

P– плотная внутрипочвенная кора, очень твердый, каменный горизонт, цементированный различными соединениями в результате их гидрогенного поступления до образования почти чистого слоя этих соединений.

M– мягкая внутрипочвенная кора, мучнистый горизонт, сформированный различными соединениями в результате их гидрогенного поступления до образования почти чистого слоя этих соединений.

N– конкреционный горизонт, рыхлый внутрипочвенный горизонт, содержащий > 50% объема конкреционных образований.

Z – ортозанд, сплошной или состоящий из отдельных вонистых тонких прослоек, сцементированный оксидами железа песчаный горизонт.

Для переходных горизонтов, которые имеют свойства как вышележащего, так и нижележащего горизонта, применяют двойные обозначения, например (см. рис. 3) A1A2 – горизонт, прокрашенный гумусом и имеющий признаки оподзоленности; А2В – горизонт, имеющий черты подзолистого горизонта (А2) и иллювиального (В); ВС – переходный горизонт к материнской породе и т.д. Второстепенные признаки обозначаются нижним индексом с дополнительной малой буквой.

Например, са – карбонаты кальция; cs – гипс (в этом случае не отмечается наличия карбонатов); sa – легкорастворимые соли (в этом случае не отмечается наличие ни гипса, ни карбонатов); t – иллювиированная глина; h –иллювиированный гумус; па – присутствие солоноватости; m – сиаллитная метаморфизация; f – наличие признаков аккумуляции железа; ох – ферраллитная метаморфизация; g – присутствие признаков оглеения (глееватость); п – присутствие конкреций; е – наличие признаков элювиирования; v – признаки сли-тости; z – существенная перерытость почвенной фауной; сг – признаки криотурбаций; х – признаки самомульчирования; ag – устойчивое присутствие воды (ag – атмосферной, ag – грунтовой).

Индексы при обозначении генетических горизонтов ставятся в зависимости от степени выраженности того или иного процесса, протекающего в данном горизонте. Например: Вса – переходный горизонт с видимыми вторичными выделениями карбонатов в виде налетов, прожилок, псевдомицелия, редких конкреций; Bg – иллювиальный горизонт с признаками оглеения; Вt — метаморфический горизонт, характеризующийся аккумуляцией глины без заметных следов ее перемещения и др.

Указанная символика генетических горизонтов позволяет записывать строение почвенного профиля в кратком виде:

Каждому почвенному типу свойственно свое сочетание горизонтов. Поэтому некоторые из них могут в том или ином профиле отсутствовать.

Рисунок 4. Генетические горизонты почв.

В современной систематике почв США наряду с указанной общей системой генетических почвенных горизонтов для систематизации используют концепцию так называемых диагностических горизонтов почв. Диагностические горизонты почв – этоспецифические генетические почвенные горизонты, общие для ряда типов почв, которые могут быть использованы для их диагностики. Эти горизонты определяются набором с близкими качественными и количественными параметрами, например определенной мощности, одинаковым содержанием гумуса, насыщенностью основаниями и т. д.

Эта концепция и соответствующая номенклатура диагностических горизонтов получили широкое распространение в мировом почвоведении и используются в ряде стран, хотя и с некоторыми оговорками. Дополнительно при этом введен новый термин – эпипедон,под которым понимают прокрашенные гумусом поверхностные горизонты почв.

Например, выделяют следующие диагностические горизонты, точную количественную спецификацию которых можно найти в руководствах, а ниже даны обобщенные характеристики, достаточные для понимания общей концепции.

Моллевый эпипедон (от лат. mollis – мягкий) – мощный, темный, многогумусный, структурный (комковатый или зернистый), насыщенный основаниями (> 50%).

Антропогенный эпипедон (Anthropic от греч. anthropos – человек) – сходный по всем признакам с моллевым, но содержащий более 250 ррм (миллионные доли) Р2О5.

Темный эпипедон (Umbric от лат. umbra – тень) – сходный с моллевым по мощности, окраске, гумусированности, но отличающийся по структурности (бесструктурный или с массивной структурой) и насыщенности основаниями до 50%).

Торфяный эпипедон (Histic от греч. histos – ткань) – поверхностный горизонт с содержанием органического вещества более 30% при глинистом субстрате и более 20% при песчаном субстрате.

Плаггеновый эпипедон (Plaggen от нем. Plaggen – дерн) – поверхностный горизонт, сформированный в результате длительного унавоживания почв на приусадебных участках, имеющий мощность более 50 см и обычно содержащий включения кирпича, осколков и пр.

Светлый эпипедон (Ochric от греч. ochros – бледный) – гумусовый горизонт, имеющий либо светлую окраску, либо малую мощность, либо малую гумусированность и по этим показателям не отвечающий спецификациям иных эпипедонов.

Аргилловый горизонт (Argillic от греч. argillos – глина) – глинисто-иллювиальный горизонт В.

Подплужный горизонт (Agric от лат. ager – поле) – иллювиальный гори-зонт, сформированный под пахотным в результате ежегодной вспашки на одну и ту же глубину (плужная подошва) и т.д.

Всего подобным образом выделено 15 горизонтов. Данная система горизонтов была использована при разработке диагностики почв к легенде международной «Почвенной карты мира».

Источник

генетические горизонты

География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн . Под редакцией проф. А. П. Горкина . 2006 .

Полезное

Смотреть что такое «генетические горизонты» в других словарях:

горизонты почвы генетические — Относительно однородные слои почвы, обособившиеся в процессе почвообразования, расположенные более или менее параллельно поверхности почвы. [Словарь геологических терминов и понятий. Томский Государственный Университет] Тематики геология,… … Справочник технического переводчика

ГОРИЗОНТЫ ПОЧВЕННЫЕ — структурные элементы почвенного профиля. Различают генетические и морфологические Г. п. Первые, отличаясь по цвету, сложению, плотности, структуре и др. признакам, дают тем самым начало совокупности морфологических горизонтов. Сочетание… … Геологическая энциклопедия

Горизонты почвы генетические — относительно однородные слои п., обособившиеся в процессе почвообразования, расположенные более или менее параллельно поверхности п. Отличаются один от другого и от материнской породы по окраске, структуре, сложению, составу, характеру… … Толковый словарь по почвоведению

Почвенные горизонты — слои, формирующиеся в результате естественного расчленения почвы в процессе её образования; отсюда их др. название «генетические». Совокупность П. г. образует почвенный профиль. Каждый П. г. более или менее однороден по механическому,… … Большая советская энциклопедия

Почвенный профиль — Схема строения почвенного профиля … Википедия

Почва — У этого термина существуют и другие значения, см. Почва (значения). Профиль пахотной каштановой почвы, Волгоградская область … Википедия

Земля (геология) — Профиль пахотной каштановой почвы, Волгоградская область, Россия Почва поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий собой полифункциональную, гетерогенную, открытую, четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная… … Википедия

Почвообразование — Профиль пахотной каштановой почвы, Волгоградская область, Россия Почва поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий собой полифункциональную, гетерогенную, открытую, четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная… … Википедия

Почвы — Профиль пахотной каштановой почвы, Волгоградская область, Россия Почва поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий собой полифункциональную, гетерогенную, открытую, четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная… … Википедия

Почвенный покров Астраханской области — Содержание 1 Общие сведения 2 Светло каштановые почвы 3 Бурые полупустынные почвы … Википедия

Источник

Почвенные горизонты

Генетический почвенный горизонт — это слой почвы, обособившийся в процессе почвообразования, относительно однородный и обычно параллельный земной поверхности, отличающийся от других горизонтов по морфологическим признакам, составу и свойствам.

Основоположник почвоведения В.В. Докучаев выделял в почве всего три генетических горизонта: А — поверхностный гумусовоаккумулятивный, В — переходный к материнской породе; С — материнская горная порода.

В дальнейшем, по мере накопления знаний о почвах и установления факта их большого разнообразия, система почвенных горизонтов получила более расширенную индексацию. В ней используют большие и малые буквы латинского алфавита, цифры и символы. Следует отметить, что до настоящего времени у почвоведов разных научных школ нет единого взгляда на диагностику и символику различных почвенных горизонтов, в результате чего возникают определенные трудности при работе с литературными источниками.

Обычно выделяют следующие генетические горизонты:

А0 — лесная подстилка или степной войлок;

Т — торфяный горизонт;

А — гумусовый горизонт;

А2 — элювиальный горизонт;

В — иллювиальный или переходный горизонт;

G — глеевый горизонт;

С — почвообразующая порола;

D — подстилающая порола;

Е — пахотный горизонт.

Горизонты аккумуляции органических веществ — А и Т. Они формируются в верхней части почвенного профиля за счет отмирающей биомассы зеленых растений.

А0 — органогенный поверхностный горизонт. Выделяется в целинных лесных (лесная подстилка) и степных почвах (степной войлок). Мощность варьирует от 1-2 до 15 см. Состоит из наземного опада древесной или степной растительности, находящегося на разных стадиях разложения.

Ад – органо-минеральный поверхностный горизонт почв, формирующихся под луговой травянистой растительностью (дернина). Имеет мощностъ до 10-15 см. По объему не менее чем наполовину представлен корнями растений.

А — гумусово-аккумулятивный горизонт. Формируется в почвах с изогумусовым типом профиля. Располагается непосредственно под горизонтами Ад или А0 имеет различную мощность (у черноземов до 50-60 см), содержит до 15% гумуса. В профиле почв выделяется наиболее темной окраской от почти черной до каштановой.

А1 — гумусовоэлювиальный горизонт. формируется в почвах с элювиальным типом профиля. Залегает под горизонтами А0 или Ад. Мощность варьирует от 1-2 до 20-30 см. В зависимости от содержания гумуса его окраска изменяется от белесовато-серой до серой. Наряду с накоплением гумуса из него выносятся миграционноспособные органические, минеральные и органо-минеральные соединения.

Апах — пахотный горизонт. Представляет собой поверхностный слой почвы, подвергнутый механической обработке. Может состоять не только из гумусового, но ииз нижележащих горизонтов. Его мощность зависит от глубины вспашки.

Т — органогенный торфяной горизонт. Формируется на поверхности почвы при постоянном избыточном увлажнении и на 50-90% состоит из растительных остатков, находящихся на разных стадиях разложения. Мощность торфяного горизонта варьирует от 20-30 см до 10-15 м.

А2 — элювиальньий горизонт. Этот горизонт образуется в результате активной трансформации минеральной части почвы и выноса некоторых продуктов почвообразования в нижележащие горизонты. Элювиальный горизонт — один из главных диагностических признаков в почвах с элювиально-иллювиально-длфференцированным профилем. Располагается под каким-либо из органогенных горизонтов, природа его различна. По происхождению он бывает: подзолистый (кислотный гидролиз минералов и вынос продуктов разрушения), осолоделый (щелочной гидролиз минералов и вынос продуктов разрушения), лессивированный или псевдоподзолистый (пептизация и вынос тонкодисперсных частиц без их разрушения), элювиально-глеевый или псевдоглеевый (разрушение минералов в переменно-восстановительной среде и медленный вынос продуктов разрушения), сегрегированный (снятие и сегрегация полутораоксидных пленок с минеральных зерен).

Светлая белесая окраска элювиальных горизонтов обусловлена выносом соединений железа, марганца, гумуса и остаточным накоплением кварца и аморфного кремнезема. Их генетическую природу можно идентифицировать только на основании детального анализа всего профиля как при морфологическом изучении, таки после лабораторных анализов.

В — иллювиальные и переходные горизонты. Горизонт В обычно расположен в средней части почвенного профиля и в зависимости от его типа имеет различное происхождение.

В почвах с элювиальным горизонтом он формируется как иллювиальный горизонт, куда мигрируют и в той или иной степени аккумулируются различные продукты почвообразования, перемещающиеся из верхней части почвенного профиля. В зависимости от характера накапливающихся веществ различают следующие виды иллювиальных горизонтов: Вt иллювиально-глинистый, Вf — иллювиально-железистьгй, Вh — иллювиально-гумусовый, Вhf — иллювиально-гумусово-желсзистьтй, Вk — карбонатный, ВNa — солонцовый.

В почвах с изогумусовым профилем, в которых не происходит разрушения минеральной части под влиянием процесса почвообразования (черноземы, каштановые почвы), горизонт В не иллювиальный, а переходный от гумусово-аккумулятивного горизонта к почвообразующей породе. При этом по ряду морфологических признаков он часто разделяется на подгоризонты В1, В2 и т. д.

G — глеевый горизонт и глееватые горизонты. Образуются в гидроморфных почвах в результате длительного или постоянного избыточного увлажнения и развития восстановительных процессов В естественном состоянии имеет голубовато-сизую или зеленоватую окраску, обусловленную соединениями двухвалентного железа и отличается отсутствием структуры.

С — почвообразующая, или материнская, порода.Это порода, на которой образовалась почва, слабозатронутая или вообще незатронутая почвообразовательным процессом.

D — подстилающая порода. Если почвообразующая порода имеет небольшую мощность и с глубиной быстро сменяется другой породой с иными свойствами, то последняя выделяется как подстилающая порода.

В почвах часто встречаются разнообразные переходные горизонты, состоящие из морфологически оформленных участков выше- и нижележащего горизонтов В этом случае их обозначают следующим образом: АВ, А2В, ВС и т. д.

ОКРАСКА ПОЧВЫ

Окраска — очень важный и наиболее доступный для изучения морфологический признак любой почвы. Цветовые особенности отдельных генетических горизонтов и почвы в целом — первое, что бросается в глаза при характеристике почвенного профиля. Окраска служит интегральным показателем состава, свойств почвы и происходящих в ней процессов. Не случайно многие типы почв получили название в соответствии со своей окраской — чернозем, краснозем желтозем и т. д.

Окраска различных почв и генетических горизонтов весьма разнообразна. Частично почвы наследуют окраску от почвообразующей породы, особенно в нижних горизонтах, но в большей степени приобретают ее в процессе почвообразования.

Окраска почвы в первую очередь зависит от химического и минералогического состава, а все разнообразие окрасок создается тремя основными цветами — черным, красным и белым. Их смешение в той или иной пропорции дает многообразную цветовую гамму оттенков и промежуточных тонов — бурого, коричневого, каштанового в др.

Черный цвет обычно связан с накоплением в почве гумусовых веществ. Существует общая закономерность — чем больше в почве гумуса, тем она темнее окрашена. Например, при содержании в почве гумуса не менее 4.5 % для нее характерны серый и темно-серый цвета, а при содержании 8-10% — интенсивно-черный. Однако при этом большую роль играет качественный состав гумуса. Наиболее темная окраска у группы гуминовых кислот, а среди них — у фракции черных гуминовых кислот; наиболее светлая у группы фульвокислот. Поэтому при близком содержании гумуса, но разном его качественном составе почвы заметно различаются окраской.

В некоторых случаях черный цвет почвы обусловлен высоким содержанием темноокрашенных первичных минералов, оксидов марганца, некоторых сульфидов, например гидрата сернистого железа (FеS×Н2О), а также спецификой почвообразующей породы. Поэтому необходимо учитывать, что не всегда черный цвет почвы коррелирует с уровнем ее плодородия.

Белый цвет придают почве первичные и вторичные минералы.

В первую очередь это кварц, светлоокрашенные полевые шпаты и аморфная кремнекислота. Заметную роль играют также каолинит и гидроксид алюминия, а в почвах, формирующихся в условиях дефицита влаги, — карбонаты, гипс и легкорастворимые соли.

Красный цвет обусловлен накоплением в почве безводных или слабогидратированных свободных оксидов железа.

Черный, белый и красный цвета редко встречаются в почве в чистом виде. Значительно чаще наблюдаются переходные или смешанные цветовые гаммы, что отражает соответствующие соотношения красящих компонентов в составе почвенной массы и условия почвообразования. Например, по мере гидратации оксидов железа окраска меняется на красновато-бурую, оранжевую и желтую.

В анаэробной среде оксид Fе (3+) переходит в оксид Fе (2+), соединения которого окрашивают почву или отдельные ее горизонты и участки в сизые, голубоватые и зеленоватые тона. Например, минерал вивианит [Ее3(РО4)2 8Н2О], встречающийся в болотных почвах, придает их глеевым горизонтам зеленовато-голубой оттенок. Хотя в целом сизая окраска для глеевых горизонтов наиболее типичной.

В почвах наиболее распространена бурая окраска. Она характерна для почв с высоким содержанием слюдистых и гидрослюдистых минералов и смеси в разной степени гидратированных оксидов железа. В почвах часто встречается неоднородная пятнистая окраска, что имеет определенное диагностическое значение. В большинстве случаев она образуется при закономерном чередовании почвенных процессов, например окисления и восстановления, или при разной интенсивности проявления этих процессов как во времени, так и в объеме почвенной массы.

На интенсивность окраски сильно влияет влажность почвы. Влажная почва всегда более темная, чем сухая, в ней могут не проявляться важные диагностические признаки.

Окраска поверхности структурных отдельностей может существенно отличаться от окраски их внутренней части за счет образования поверхностной корочки и натечных пленок, что отражает соответствующие различия в строении и составе почвенной массы.

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ

Гранулометрический состав — один из важнейших показателей агрономических свойств почв. При морфологической характеристике почвенного профиля обязательно проводят оценку гранулометрического состава почвы. При этом почвы разделяют на разновидности, устанавливают различия между генетическими горизонтами.

Вполевых условиях гранулометрический состав обычно определяют визуально и на ощупь, используя так называемые «сухой» и «мокрый» методы. Точный гранулометрический состав определяют на основании лабораторного анализа.

СТРУКТУРА ПОЧВЫ

Под структурой понимают совокупность отдельностей или агрегатов, на которые способна распадаться почва. Почвенные агрегаты состоят из механических элементов и микроагрегатов, соединенных между собой.

Необходимо различать два понятия структуры почвы: морфолого-генетическое и агрономическое.

В морфолого-генетическом отношении понятие почвенной структуры включает размеры, форму и взаимное расположение структурных отдельностей в почвенной массе. В этом отношении любая четко выраженная структура (ореховатая, столбчатая, плитчатая и т. п.) считается хорошей, а почва, имеющая такую структуру, называется структурной. Если почва не распадается на естественные структурные отдельности, а имеет сыпучее состояние, как песок или пыль, то она называется бесструктурной раздельночастичной; когда почвенная масса выламывается большими бесформенными глыбами, то почва характеризуется как бесструктурная массивная.

С.А. Захаров выделил три основных типа структуры:

— кубовидная — структурные отдельности более или менее равномерно развиты то трем взаимно перпендикулярным осям;

— призмовидная — структурные отдельности развиты преимущественно по вертикальной оси;

— плитовидная — структурные отдельности развиты по двум горизонтальным осям и укорочены в вертикальном направлении.

Каждый из этих типов в зависимости от характера выраженности ребер, граней, а также размера агрегатов подразделяют на более мелкие единицы.

Источник