Геохимия редкоземельных элементов

Рассмотрены основные положения теории фракционирования РЗЭ в природных процессах. Впервые описаны геохимические циклы РЗЭ в магматическом и осадочном процессах, включая неоднородность распределения РЗЭ в мантии, поведение РЗЭ в процессах выплавления первичных магм и их фракционной кристаллизации и ликвации, а также разделение РЗЭ при формировании кор выветривания, переносе РЗЭ природными водами и в ходе континентального и океанического осадкообразования в разных тектонических условиях.

В начале 60-х годов в разных странах было освоено промышленное производство чистых препаратов редкоземельных элементов и иттрия (РЗЭ). Открылись новые возможности для изучения свойств этих элементов и широкого их технологического использования. Менее чем за десятилетие РЗЭ были внедрены в разные отрасли промышленности и стали необходимым компонентом ряда специальных производств, способствуя прогрессу новейших направлений в технике, технологии и научных исследованиях. В настоящее время, кроме традиционного легирования сталей, РЗЭ используются в оптике при изготовлении высокопреломляющего, жаропрочного и устойчивого к радиации стекла, в керамике для производства цветных эмалей. Иттриевые ферриты-гранаты нашли применение в микроволновой технике; Y и Ей используются как люминофоры в цветном телевидении, изотоп Се1 — как источник тока космических аппаратов, Eu, Dy и Gd — как поглотители нейтронов в атомных реакторах. Некоторые лантаноиды применены как катализаторы при крекинге нефти и используются в лазерной технике [14, 99, 158- 162, 302].Во второй половине 60-х годов в отдельных странах наметился процесс концентрирования научных исследований промышленного приложения РЗЭ. Так, во Франции создан Редкоземельный институт, в Англии — Редкоземельная корпорация, в США начал работать специальный информационный центр по РЗЭ (RIQ. В этом очевидное признание первых успехов промышленного освоения РЗЭ и основа дальнейшего прогресса в этой области.

Требования промышленности способствовали интенсификации изучения сырьевой базы РЗЭ. Примерно к середине 60-х годов в основном были закончены поиски, разведка, подсчет запасов, описаны геология, минералогия, вещественный состав руд, выявлены геохимические особенности месторождений РЗЭ [16-18, 21, 22, 40, 67, 70, 71, 73, 98, 112, 113, 117, 118, 135, 149, 209, 210,’ 279, 280, 282, 283, 284 и др.]. В последние годы детальные минералогические и геохимические исследования выполнены для месторождений цериевой и иттриевой групп [10, 285, 286, 324, 325, 214, 348, 351 и др.].

Однако не только промышленными потребностями определялся интерес к геохимии РЗЭ. Уже в 50-е годы на примере некоторых редкоземельных минералов выяснилась возможность применения РЗЭ как геохимических индикаторов природных процессов [80, 82, 83, 226, 582, 583 и др.]. На Московском геохимическом семинаре в декабре 1957г. академик А.П.Виноградов сформулировал одну из важнейших задач современной геохимии РЗЭ, подчеркнув чрезвычайную важность вопроса о характере распределения редких земель в ультраосновных породах и метеоритах для объяснения распространенности и развития теории происхождения элементов. Изучение критериальных возможностей РЗЭ и сфер приложения их в петрологии и литологии стало основой новых направлений в исследованиях геохимии РЗЭ в 60-е годы. Особенную популярность получили геохимические работы в начале 70-х годов в связи с изучением лунных пород, когда была обнаружена аналогия в распределении РЗЭ между лунными базальтами и толеитами океанического дна. Специфика в распространенности европия позволила конкретизировать модели дифференциации материала лунных морей и континентов и процесс выплавления в верхней мантии Земли, вновь возвратиться к проблеме анортозитов и т.д. Таким образом, индикаторное использование РЗЭ способствовало интенсификации геохимических исследований, вовлечению в эту работу новых лабораторий разных стран и континентов. Достаточно сказать, что теперь ежегодно публикуется более 200 работ по геохимии РЗЭ и смежным областям (минералогии и др.).

В настоящее время накоплена колоссальная информация о распределении РЗЭ в минералах, породах и рудах. По мере увеличения фактического материала неоднократно предпринимались попытки его систематизации. За последние пятнадцать лет опубликовано более 20 обобщающих работ, среди которых несколько монографий [5, 12, 24, 25, 43, 53, 59, 111, 118, 200, 210-212, 214, 266, 267, 270, 282, 283, 321, 322, 388, 363, 364, 355, 435, 489, 503, 516, 594, 662, 663 и др.]. Одни из перечисленных работ ограничиваются минимумом известных сведений, т.е. являются по существу популярным изложением основ геохимии*РЗЭ [5, 111, 200, 435]. Другие посвящены выборке данных лишь по иттрию или иттербию [212, 333]. Третьи претендуют на анализ и обобщение в отдельных областях геохимии РЗЭ: минералого-геохимический аспект [3, 211, 282, 283], редкоземельные месторождения [214, 283, 118], магматический процесс [25, 53, 227, 355, 635, 638, 639], осадочная геохимия РЗЭ [43, 59, 265], распределение РЗЭ между корой и мантией [24, 29, 93-96, 489, 662, 663] и т.д.

Первой крупной сводкой является монография по минералогии РЗЭ Е.И.Семенова [282]. В ней весьма детально описано распределение РЗЭ в акцессорных минералах и кратко — в отдельных геологических процессах, приведена классификация месторождений РЗЭ и рассмотрены некоторые факторы разделения РЗЭ и методические вопросы.

Распространенность РЗЭ в метеоритах, космосе и земных породах наиболее полно описана Л. Хаскиным и др. [489]. Эта работа более других обобщений 60-х годов дает представление о характере разделения РЗЭ в разных классах метеоритов, в земных породах и между метеоритами и породами корьь В конспективной форме эти вопросы разобраны и А. Геррманном [503].

Проблеме редкоземельного сырья посвящена монография Д.А. Минеева [214]. В ней обобщены прежние данные и приведены многочисленные новые сведения, систематизированные на основе приемов, разработанных самим автором.

Итак, подавляющее большинство обобщений 60-70-х годов, включая и наиболее крупные сводки, имело целью прежде всего систематизацию фактического материала. Вопросы о факторах дифференциации РЗЭ в той или иной мере обсуждались, но имели подчиненное значение. При этом одни авторы подчеркивали ведущую роль какого-либо одного фактора, другие указывали на их разнообразие, не отдавая предпочтения тому или другому. Неясность и в ряде случаев противоречивость теоретических построений, узость или формальность подхода или слишком отвлеченный характер анализа причин, вызывающих разделение РЗЭ в природных процессах, стали очевидным тормозом, препятствующим дальнейшему прогрессу в познании геохимии РЗЭ и прикладном их использовании. Главную трудность — неопределенность представлений о факторах разделения РЗЭ — стало возможным преодолеть после появления термодинамических обобщений в области микроэлементов [572, 274].

Еще с 20-х годов, после работ Гольдшмидта, Ферсмана и других, известно, что возможности разделения РЗЭ в природных процессах связаны со спецификой кристаллохимических и химических свойств РЗЭ, обусловленных «лантаноидным сжатием» (направленным изменением этих свойств от лантана к лютецию) и способностью рада лантаноидов изменять валентность. Оценка реализации этих возможностей в зависимости от физико-химических условий, характерных для каждого процесса, и составляет сущность анализа факторов фракционирования РЗЭ.

В настоящей работе сделана попытка рассмотреть теоретические основы разделения РЗЭ в природных процессах и выявить черты общности и специфику законов разделения РЗЭ в этих процессах. Основное внимание уделено анализу поведения РЗЭ в магматических и осадочных процессах, контрастных по своим физико-химическим параметрам, составу вещества и формам его перераспределения, охватывающим дифференциацию подавляющей массы РЗЭ земной коры и мантии. Публикация обобщающих работ по минералогии РЗЭ [211, 210, 282, 283], серий монографий по постмагматическим процессам с участием РЗЭ [209, 322, 231, 325], пегматитам [148, 194] позволила до минимума сократить обзор и систематизацию данных по этим вопросам.

Это касается также рудной тематики и данных по метеоритам, детально рассмотренным в более ранних работах [214, 489].

Вместе с тем надо учитывать, что сведения о причинах разделения РЗЭ в магматических и осадочных процессах служат основой для оценки механизмов и результатов дифференциации РЗЭ в других процессах. И в магматическом и в осадочном процессах происходит значительное перераспределение РЗЭ с образованием нОвых или более устойчивых или, напротив, более мобильных форм миграции и фиксации РЗЭ. Последние являются исходным материалом для фракционирования РЗЭ в остальных процессах. Кроме того, знание условие рассеивания и концентрирования в магматических и осадочных процессах открывает пути для понимания причин формирования различных редкоземельных месторождений. Таким образом, магматическая и осадочная история поведения РЗЭ представляет необходимую базу для успешного развития разных направлений современной геохимии РЗЭ.Вторая, не менее важная задача настоящей работы — обоснование и рассмотрение сфер и возможностей индикаторного использования РЗЭ при решении петрологических и литологических проблем, что стало наиболее актуальным в последние годы. Знание механизмов разделения РЗЭ в природных процессах вместе с данными о составе и концентрации РЗЭ в разных типах пород и минералов служит объективной основой для использования этих элементов как геохимических индикаторов.

Источник

Геохимия редких рассеянных химических элементов почвах

В связи с увеличением темпов индустриализации все чаще возникает проблема ухудшения качества окружающей среды и ее загрязнения. За последние несколько десятилетий исследование элементного состава почв стало неотъемлемой составляющей в системе экологического контроля. Почва является важнейшим компонентом биосферы, исполняя роль буферной системы, она препятствует попаданию повышенных концентраций тяжелых металлов и других загрязнителей через растения в организм человека.

Для получения достоверных статистических данных о содержании тяжелых металлов в почвенном покрове того или иного региона важно выделить фоновые, ненарушенные почвы. Однако в связи с активным увеличением числа новых жилых и промышленных объектов на территории Приморского края площади участков незатронутых антропогенной деятельностью стремительно сокращаются. На сегодняшний день полностью ненарушенные почвы, с минимальным техногенным воздействием, сохранились только на территориях заповедников.

Кроме того, большинство данных по содержанию загрязняющих веществ в почве к настоящему моменту устарели и предлагаемые для расчета фоновые показатели утратили свою актуальность, вследствие все более нарастающего антропогенного пресса. Выбор критерия для сравнения также является важнейшим этапом при почвенно-экологическом мониторинге. В большинстве случаев в качестве критерия для оценки качества почв используются установленные уровни предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК), однако это не всегда актуально. Поскольку зачастую выявляется несоответствие между используемыми исследователями методиками извлечения металлов из почв и методами, рекомендованными разработчиками ПДК и ОДК. Чаще всего в почвах определяется содержание валовых форм элементов [1, 10]. Но определение содержания только валовых форм элементов не позволяет дать полную оценку экологического состояния почв, поскольку токсическое действие поллютантов зависит от степени их окисления, от формы их нахождения в почвах, а кроме того, характера и направленности почвообразовательного процесса.

Выбор критерия для оценки качества почв по содержанию тяжелых металлов должен зависеть от извлекаемой формы исследуемого элемента. Наиболее подробно эта проблема описана в статье О.В. Нестеровой и др., в которой авторы предлагают называть валовое содержание элементов, о котором идет речь в нормативных документах – «псевдоваловым» [7]. Традиционно под валовым содержанием элемента в почве принято считать его общее содержание, независимо от форм соединений [9]. В такой форме содержание элемента можно получить в случае полного разложения навески почвы до раствора, либо физическими методами. А формы тяжелых металлов, приведенные в нормативных документах, рекомендуется извлекать из почв экстракцией пятимолярной азотной кислотой, чего недостаточно для извлечения валовых форм элементов.

Целью нашей работы была оценка содержания Ni, Cr и Zn в буроземах трех заповедников Приморского края и установление возможности использования данных почв как фоновых.

В качестве объектов исследования были выбраны буроземы типичные, сформированные на территориях Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника им. К.Г. Абрамова, Лазовского государственного природного заповедника им. Л.Г. Капланова и Уссурийского государственного природного заповедника им. ак. В.Л. Комарова. Буроземы являются зональным типом почв для всей территории края. Климат исследуемых заповедников носит ярко выраженный муссонный характер, проявляющийся в резко противоположной смене направления ветра зимой и летом, с сухой, холодной, малоснежной зимой и жарким, влажным, дождливым летом [5].

Анализ элементного состава почвенных образцов проводили методом энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа в формате количественного анализа в вакуумной среде с использованием государственных стандартных образцов сравнения, а также методом атомно-абсорбционной спектрометрии [6, 11]. Содержания элементов в опытных образцах, извлеченных пяти молярным раствором азотной кислоты сравнивались с установленными уровнями ПДК и ОДК, данные, полученные методом рентгенофлуоресцентного анализа с установленными кларками [2–4].

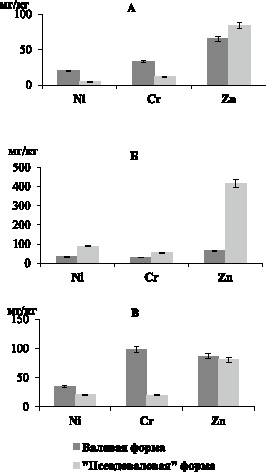

Содержание валовых и «псевдоваловых» форм тяжелых металлов в почвах Сихотэ-Алинского (А), Лазовского (Б) и Уссурийского (В) заповедников

Состав коренных горных пород может быть одной из основных причин возникновения повышенных концентраций тяжелых металлов в ненарушенных почвах. Территории Лазовского и Сихотэ-Алинского заповедников располагаются в зонах природных геохимических аномалий, с повышенным содержанием Zn и Fe [8]. Природных геохимических аномалий с повышенным содержанием элементов в горных породах на территории Уссурийского заповедника не отмечено. Подробное геохимическое описание, а также состав коренных горных пород представлены в предыдущих работах [12, 13].

По величине среднего содержания в почвах Сихотэ-Алинского заповедника валовые и «псевдоваловые» формы располагаются в следующем убывающем ряду: Zn > Cr > Ni. В почвах Лазовского заповедника распределение элементов по величине среднего содержания всех исследуемых форм тяжелых металлов, имеет следующий вид: Zn > Ni > Cr. Убывающие ряды среднего содержания тяжелых металлов в почвах Уссурийского заповедника различаются в зависимости от формы нахождения элемента, валовые формы: Cr > Zn > Ni; «псевдоваловые» формы: Zn > Ni > Cr (рисунок).

Профильное распределение исследуемых элементов указывает на накопление их «псевдоваловых» форм в верхней и средней частях почвенного профиля, в Лазовском заповеднике. В почвах Сихотэ-Алинского заповедника накопление «псевдоваловых» форм Cr и Zn приурочено к верхней и средней частям почвенного профиля, а максимальная концентрация Ni обнаружена в нижней части почвенного профиля. Максимальные концентрации Ni и Zn в почвах Уссурийского заповедника отмечаются в верхней и нижней частях почвенного профиля, в то время как максимальное содержание Cr приурочено к нижней части почвенного профиля. Максимальные концентрации элементов, обнаруженные в верхнем и среднем горизонтах, могут быть связаны с несколькими факторами: направленностью процесса буроземообразования, процессами взаимодействия элементов с органической частью почв, а также возможным поступлением этих элементов в составе техногенных потоков (таблица).

Содержание валовых и «псевдоваловых» форм тяжелых металлов в почвах заповедников Приморского края (мг/кг)

Источник