Гидротехнические мероприятия по защите почв

Глобальная изменчивость или глобальные изменения в последние годы превратились в основную проблему исследований в области окружающей среды

Главное меню

Сейчас на сайте

Гидротехнические мероприятия применяют в том случае, когда необходимо быстро ликвидировать разрушительное действие водной эрозии. Осуществляют их в комплексе с организационно-хозяйственными, агротехническими и лесомелиоративными мероприятиями. Противоэрозионные гидротехнические мероприятия проводят прежде всего для регулирования и задержания стока талых, а так же дождевых вод, закреплении я оврагов и промоин. Основным гидротехническим мероприятием по защите почв от эрозии и повышению производительности земельных угодий является регулирование стока вод. Для этого строят пруды, водоемы, валы с широким основанием и другие сооружения, которые проектируют с учетом полного задержания стока талых и ливневых вод. Если на склонах невозможно задержать весь сток, его с помощью водоотводящих и водорассеивающих сооружении отводят в безопасные в эрозионном отношении места.

Закрепление оврагов и промоин осуществляется путем строительства простейших гидротехнических сооружении, распылителей поверхностного стока водозадерживающих и водоотводящих валов и канав, водосбросных вершинных устройств, донных запруд.

Распылители поверхностного стока призваны вывести из ложбин воду на прилегающие задернованные склоны. Для прекращения роста береговых оврагов достаточно иметь 2—3 распылителя. Первый размещают на расстоянии 10—15 м от вершины оврага, второй и третий — на расстоянии 20—30 м от предыдущего. Водозадерживающие валы, широко применяемые для борьбы с оврагами, приостанавливают полевой сток, предотвращают рост оврагов, увлажняют почву на прилегающих участках и ослабляют эрозию нижележащих угодий. Наибольший эффект они дают при величине водосборов до 30 га, при уклоне поверхности до 2— 3° и до 5 га — при уклоне 3—6°. Количество водозадерживающих валов и их размеры зависят от объема воды, подлежащей задержанию. Большое преимущество имеет система валов, рассчитанная на полное задержание ливневого стока 10 %-ной обеспеченности (максимальный сток за 10 лет).

Водосбросные вершинные сооружения создают в том случае если необходимо быстро прекратить рост оврага в длину, а условий для устройства водозадерживающих валов нет.

Запруды устраивают для ликвидации донных размывов и прекращения выноса почвенных частиц в реки, водоемы и др. Наиболее простыми являются запруды из фашин и плетней высотой 0,4-0,8 м. Примерное число запруд может быть определено делением разности отметок дна оврага на вершине и в устье на высоту запруды. Сооружение запруд начинают с выкопки канавы глубиной 0,5 м, идущей поперек дна оврага. Затем через каждые 15—20 см забивают живые ивовые колья длиной 1,5 м и диаметром 6—8 см, которые заплетают хворостом. Колья и хворост лучше брать свежесрубленные. В этом случае они в результате прорастания создают донные насаждения и прочно скрепляют грунт корневыми системами. Со стороны вершины оврага у плетня делают отсыпку из глинистого грунта, покрываемую дерном.

Источник

Мероприятия по защите почв от эрозии

Защита почв от эрозии слагается из профилактических мероприятий по предупреждению ее развития и конкретных мер по устранению эрозии там, где она уже проявилась. В эрозионноопасных районах, где природные условия благоприятствуют возникновению и развитию эрозии, земледелие должно быть почвозащитным. Поскольку сток формируется с водораздела, то противоэрозионные мероприятия должны охватывать всю территорию от водораздельных ее частей до нижних участков склонов. Особое значение имеет система противоэрозионных мероприятий в условиях мелиориров; их торфяно-болотных почв..

Защита почв от эрозии включает противоэрозионные мероприятия: организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные, гидротехнические.

Организационно-хозяйственные мероприятия предусматривают обоснование и составление плана противоэрозионных мероприятий и обеспечение его выполнения. Они включают подготовку данных, определяющих противоэрозионную устойчивость территории: почвенную карту и картограмму, эродированных почв, карту рельефа, пород и т.д. С учетом них данных и в зависимости от специализации хозяйства составляется план противоэрозионной организации территории.

Агротехнические мероприятия направлены на использование почвозащитных свойств самих растений, приемов противоэрозионной обработки ночи, приемов регулирования водного режима.

К фитомелиоративным приемам защиты почв от эрозии относятся севообороты с многолетними травами, специальные почвозащитные севообороты; создание буферных полос из многолетней и однолетней травянистой растительности; севообороты с полосным размещением культур; посей на нолях с пропашными культурами буферных полос.

Противоэрозионная обработка преследует цель обеспечить прекращение поверхностного стока.

Важное значение имеет снегозадержание и регулирование снеготаяния, что предусматривает посев кулис из высокостебельных культур, валкование снега, применение щитов и т.д.

Повышают противоэрозионную устойчивость почв применение удобрений, мероприятия по задержанию влаги.

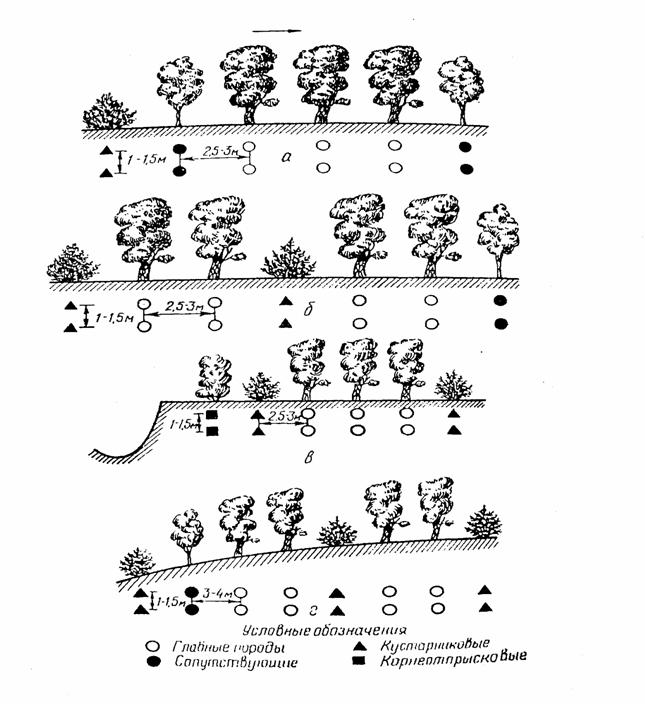

Лесомелиоративные мероприятиявключают создание лесных защитных насаждений различного назначения: ветрозащитные лесные полосы, создаваемые по границам полей севооборотов, садов; кустарниковые и лесокустарниковые полосы, закладываемые поперек склонов для задержания поверхностного стока; приовражные лесные полосы; древесные насаждении но откосам и вдоль оврагов; водозащитные насаждения вокруг водоемов по берегам рек, озер, каналов.

Гидротехнические мероприятия применяются в тех случаях, когда другие приемы не в состоянии предотвратить эрозию. К ним относятся гидротехнические сооружения, обеспечивающие задержание или регулирование стока (террасы, валы, канавы, лотки, водоемы).

Поскольку из всех вышеперечисленных противоэрозионных мероприятий агротехнические являются наиболее легко осуществимыми и довольно эффективными, то в противоэрозионном комплексе им отводится особое место. Главное требование при этом — создание такой поверхности поля, которая была бы устойчивой против ветровой и водной эрозии, а также обеспечивала наилучшие условия для развития культурных растений. Эту задачу можно решить с помощью правильной агротехники.

Приемы почвозащитной обработки почвы условно можно разделить на две группы — общие и специальные.

К важнейшим общим противоэрозионным приемам основной обработки почв относят: вспашку поперек склона; вспашку ступенчатую с использованием плугов с разной установкой корпусов по глубине; вспашку с одновременным формированием противоэрозионного рельефа — борозд, валиков, лунок и т.д.; вспашку с почвоуглубителем; безотвальную вспашку; плоскорезную обработку, глубокое рыхление с сохранением остатков; комбинированную (отвально-безотвальную) вспашку; полосное рыхление; щелевание озимых многолетних трав; естественных сенокосов и пастбищ; минимальную обработку почвы; глубокое рыхление, чизелевание, щелевание, кротование, бороздование, лункование и др.

На эродированных склонах с выраженным микрорельефом, кроме основных, применяют специальные приемы противоэрозионной обработки почвы: бороздование, лункование, кротование, обвалование, щелевание.

На выровненных склонах без ложбин успешно может применяться обвалование и бороздование зяби. Обвалование осуществляется одновременно со вспашкой с помощью удлиненного отвала на одном из корпусов плуга. Одновременно со вспашкой можно проводить и прерывистоебороздование.

Лункование применяют в основном при зяблевой обработке.

На склонах с повышенной крутизной, где эффективность бороздования и лункования невысокая, применяется щелевание, чизелевание и кротование.

Существенное значение и борьбе с эрозией имеют приемы предпосевной и послепосевной обработок, а также направленность посевов, особенно при возделывании пропашных культур. Рекомендуется посев поперек склона, под некоторым углом по, горизонталям.

Система обработки почвы в местах проявления ветровой эрозии строится с учетом сохранения влаги, чтобы не допустить иссушения почвы. С этой задачей успешно справляются, применяя безотвальную обработку.

Наряду с системой противоэрозиониой обработки почвы большое значение при защите почв от эрозии придается почвозащитным севооборотам. В севооборотах строю устанавливается соотношение площадей культур, выполняющих почвозащитную роль, прежде всего многолетних трав.

Важным мероприятием, повышающим почвозащитную роль севооборота, является полосное размещение культур на эродированных землях — чередование полос культур различной почвозащитной способности (многолетние травы, зерновые, пропашные и т.д.). 14 результате такого размещения предотвращаются эрозионные процессы, создаются условия для более эффективного использования земель. Ширину полос соотносят с крутизной склона, с уменьшением крутизны, как правило, ширина полос увеличивается.

Систему почвозащитных мероприятий необходимо осуществлять с учетом зональных особенностей земледелия и природных условий проявления эрозии. Конкретный комплекс почвозащитных мероприятий, прежде всего определяется особенностями увлажнения территории, продолжительностью вегетационного периода, условиями рельефа, преобладающими видами эрозии, характером использования почв и не всегда является экономически выгодным в течение короткого периода времени. Нельзя в течение одного пли нескольких лет судить об экономической целесообразности противоэрозионных мероприятий, так как они окупаются сохранением и повышением плодородия почвы.

Источник

Гидротехнические мероприятия

Гидротехнические мероприятия применяют в том случае, когда необходимо быстро ликвидировать разрушительное действие водной эрозии. Осуществляются они в комплексе с организационно-хозяйственными, агротехническими и лесомелиоративными мероприятиями. Противоэрозионные гидротехнические мероприятия проводят прежде всего для регулирования и задержания стока талых и дождевых вод, закрепления оврагов и промоин. Основным гидротехническим мероприятием по защите почв от эрозии и повышению производительности земельных угодий является регулирование и задержание стока вод. Для этого строят пруды, водоемы, лиманы, валы с широким основанием и другие сооружения, которые проектируют с учетом полного задержания стока талых и ливневых вод. Если ми склонах невозможно задержать весь сток, его с помощью водоотводящих и водорассеивающих сооружений и устройств отводят в безопасные в эрозионном отношении места.

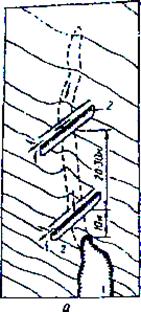

Закрепление оврагов и промоин осуществляется путем строительства простейших гидротехнических сооружений: распылителей, поверхностного стока, водозадерживающих и водоотводящих валов и капав, водосбросных вершинных устройств и донных запруд. Распылители поверхностного стока призваны вывести из ложбин воду на прилегающие задернованные пологие склоны. Для прекращения роста береговых оврагов достаточно иметь 2-3 распылителя. Первый размещают на расстоянии 10 — 15 м от вершины оврага, второй и третий — на расстоянии 20 — 30 м от предыдущего.

Водозадерживающие валы, широко применяются для борьбы с ростом вершин оврагов. Они задерживают полевой сток, предотвращают рост оврагов, увлажняют почву на прилегающих участках и ослабляют эрозию нижележащих угодий. Наибольший эффект они дают при величине водосбора до 30 га с уклоном поверхности до 2 -3° и до 5 га- при уклоне — 3-6• Количество водозадерживающих валов и их размеры зависят от объема воды, подлежащей задержанию. Более эффективна система валов, рассчитанная на полное задержание ливневого стока 10%- ной обеспеченности (максимальный сток за 10 лет). Водозадерживающие валы чаще размещают перед вершиной действующего оврага — первый на расстоянии, равном двойной или тройной высоте вершины оврага. Гребни вала, перемычки и Iшпоры должны быть строго горизонтальными. Для ограничения движения Iводы вдоль вала на его концах устраивают шпоры, а на остальной части Iчерез каждые 50 м

перемычки. Широкое распространение получили валы, имеющие общую высоту 1,2 м, рабочую — 0,8 — 1,0 м, ширину по гребню — 2 — 2,2 м, ширину основания 5 — 6 м, откосы — полуторные или мокрый откос- двойной, сухой- одинарный. Устройство водозадерживающих земляных валов начинают со вспашки площади, намеченной под гребни вала и выемку. После этого осуществляется насыпка валов бульдозерами или скреперами.

Водоотводящие валы и канавы сооружают поперек склона перед вершиной оврага для перехвата и отведения стока в безопасное место. Принципиальное отличие этих сооружений от водозадерживающих валов в том, что они не имеют перемычек и шпор и размещаются под небольшим углом к горизонталям. Крутизна падения русел этих сооружений не превышает 0,5 — 2°.Это обеспечивает замедление скорости потока воды до такой степени, что не вызывает размыва. Рост вершины оврага может быть приостановлен устройством водозадерживающих валов в сочетании с водоотводящими валами и канавами. В этом случае водоотводящие сооружения располагаются между вершиной оврага и первым водозадерживающим валом. Они призваны отвести воду, которая не была задержана водозадерживающими валами, в безопасную в эрозионном отношении зону.

В том случае, если необходимо быстро прекратить рост оврага в длину, а условий для устройства водозадерживающих валов нет, создают водосбросные вершинные сооружения. Они могут быть представлены: быстротоками, ступенчатыми перепадами или консольными сбросами. Быстротоки — наклонные трубы или лотки, по которым вода стекает сверху вниз без отрыва от их дна. Эти сооружения состоят из следующих частей: приемной части (водовхода); проводящей части (быстротока), по которой вода из приемной части поступает суженным потоком к донной части оврага; водобойной части (водобойного колодца), где происходит гашение кинетической энергии воды, после чего она далее течет спокойно по горизонтальной поверхности, не вызывая разрушений. Перепады — это ступенчатые сооружения, по которым вода движется на некоторой части пути по их дну, а на остальных участках с отрывом от него, в виде водопада.

Запруды устраивают для ликвидации донных размывов и прекращения выноса почвенных частиц в реки, водоемы и т.п. Наиболее простыми являются запруды из фашин и плетней, устраиваемые высотой 0,4-0,8 м. Примерное число запруд может быть определено делением высоты оврага (разность между высотой верхней и нижней точек оврага) на высоту запруды. Устройство запруд начинается с выкопки канавы глубиной 0,5 м, идущей поперек дна оврага. Затем через 15 — 20 см забивают живые ивовые колья длиной 1,5 м и диаметром 6-8 см, которые заплетают хворостом. Колья и хворост лучше брать живыми. В этом случае они в результате прорастания создадут донные насаждения и прочно скрепят грунт корневыми системами. Со стороны вершины оврага у плетня делают отсыпку из глинистого грунта, покрываемую дерном.

Список литературы

1. Родин А.Р., Родин С.А., Рысин С.Л. Лесомелиорация ландшафтов: Учебное пособие для студентов по направлению 656200. 4-е изд. доп., испр. – М.: МГУЛ, 2002 – 127 с.

2. А. С. Яковлев, М. А. Карасева, В. Г. Краснов, С. В. Кириллов. Лесомелиорация ландшафтов: Учебное пособие. – Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2008. — 128 с.

Источник