Практическое занятие №4.

Гигиена почвы

Задание №1

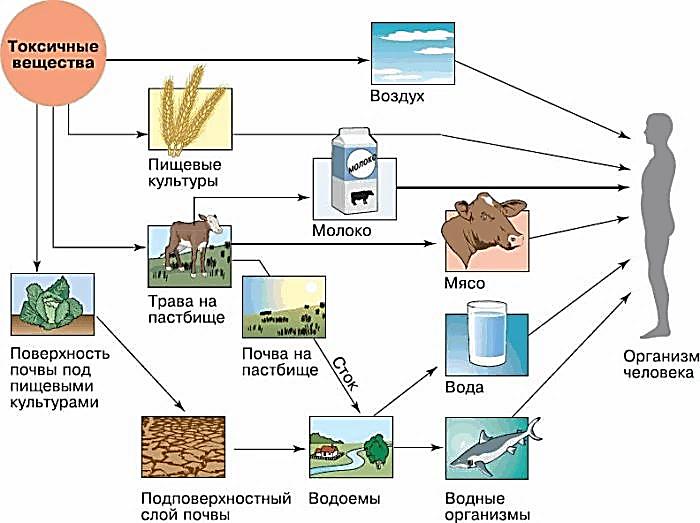

Инструктаж:изучить схему и описать гигиеническое значение почвы

Задание №3

Инструктаж:используя лекционный материал, заполнить таблицу и выучить термины

| № п/п | Термин | Значение термина |

| 1. | Почва | |

| 2. | Гумус | |

| 3. | Поля компостирования | |

| 4. | Эндемические заболевания | |

| 5. | Санитарная очистка населенных мест | |

| 6. | Поля ассенизации | |

| 7. | Поля запахивания | |

| 8. | Поля орошения | |

| 9. | Поля фильтрации |

Практическое занятие № 5.

Медико-биологические проблемы шума, радиации, электромагнитных излучений.

Задание №1

Инструктаж:заполнить таблицу, используя лекционный материал

| Название | Действие на человека | Способы защиты |

| Шум | ||

| Радиация | ||

| Электромагнитное излучение |

Задание № 2

Инструктаж: составить кроссворд по теме, в котором 10 слов по горизонтали и 10 — по вертикали

Практическое занятие №6.

Гигиеническая оценка освещенности помещений

Задание №1

Инструктаж:указать преимущества и недостатки проживания в крупном городе и сельской местности

Сельская местность Город

Задание №2

Инструктаж:дать определения терминам,пользуясь лекционным материалом

Задание №3

Инструктаж: заполнить кроссворд

1.Прибор для измерения влажности в помещении.

4.Способ отдачи тепла организмом человека.

6.Исторический процесс увеличения количества городов и сосредоточения в них политической, экономической и культурной жизни государства.

7.Климат небольших пространств земли или созданный искусственно в закрытых помещениях.

10.Вид системы искусственного освещения.

12.Процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена его наружным.

14.Единица измерения мощности ламп.

15.Система нагревания помещений, а также устройство для нагревания.

16.Населенный пункт с хорошо развитой инфраструктурой.

17.Облучение земной поверхности солнечной радиацией.

| 9 | |

| 2 | 5 |

| 13 | |

| 3 | |

| 11 | |

| 10 о | 14 |

| 15 | |

| 16 | |

| 17 | |

| 12 |

2.Частичная или полная замена загрязненного воздуха помещений чистым воздухом.

3. Прибор для измерения освещенности.

5. Цвет, оказывающий бодрящее действие на организм.

8.Сооружение, служащее для укрытия от неблагоприятной погоды и отдыха.

9.Колебание твёрдых тел.

11.Главный источник загрязнения атмосферного воздуха.

13.Исусственная система вентиляции.

14.Система непрерывного водоснабжения потребителей, предназначенная для проведения воды для питья и технических целей.

Практическое занятие №7.

Органолептическая оценка пищевых продуктов

Задание №1

Инструктаж:установить соответствие между одной буквой и одной цифрой

| А.Участвуют во всех биохимических процессах, поддерживают нервно-мышечную возбудимость, обеспечивают водно-солевой обмен. |

| Б.Составляют основную часть рациона (55-70% суточной его энергетической ценности). Часть из них, окисляясь, усваивается организмом. Другая часть регулируют состав кишечной микрофлоры и перистальтику кишечника |

| В.Выполняют в организме преимущественно пластическую функцию: они необходимы для роста и обновления всех клеток и тканей организма, синтеза антител, многих ферментов и гормонов. |

| Г.Входят в состав пищевых волокон животной пищи, участвуют в обмене веществ |

| Е.Выполняют пластическую функцию, содержатся в фруктах и овощах, способствуют выведению холестерина из организма. |

| Ж. Обладают высокой энергетической ценностью (33% суточной нормы), кроме этого, выполняют важную пластическую роль в синтезе липидных структур | |

| З.Играют роль катализаторов обменных процессов в организме. |

Задание №2

Инструктаж:соединить стрелкой продукты с высоким содержанием белков, жиров, углеводов.

Белки Жиры Углеводы

Задание №3

Инструктаж:указатьроль минеральных веществ в организме человека

Источник

Гигиена почвы практическое занятие

Тема. Почва, ее физические и химические свойства, гигиеническое, эпидемиологическое и экологическое значение.

- Назвать причины возникновения инфекционных заболеваний, фактором передачи которых является почва.

- Провести разъяснительную работу по предупреждению распространения инфекционных заболеваний передающихся через почву.

- значение почвы как элемента биосферы, ее химический состав, структуру, тип; роль почвы в распространении инфекционных заболеваний; источники и санитарно-гигиенические показатели загрязнения почвы; самоочищение.

1 Домашнее задание:

- Конспект лекции.

- Гигиена и основы экологии человека: учебное пособие/ И.Г. Крымская. – Изд. 3-е доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2020. – 429 с. стр. 77-114. – (Среднее медицинское образование).

- Ознакомится с практической частью занятия.

Вопросы для самоподготовки:

- Почва – как фактор внешней среды. Что такое «здоровая почва». Роль почвы в жизнедеятельности человека. Перечислите слои почвы.

- Назовите почвообразующие факторы. Как делятся почвы в зависимости от состава глины и песка. От чего зависит структура почвы.

- Что определяет почвенная вода и воздух. Состав почвенного воздуха. Дайте характеристику пористости, воздухопроницаемости и водопроницаемости,

- Капиллярность, температура почвы. Какие почвы больше всего пригодны для строительства и почему.

- Почва как фактор распространения инфекционных заболеваний, гельминтов. Перечислить инфекционные заболевания, передающиеся почвой. Причины загрязнения почвы патогенными микроорганизмами.

- Перечислите патогенные микроорганизмы, которые постоянно или временно находятся в почве. Причины возникновения столбняка у человека, профилактика возникновения столбняка.

- Что подразумевает под собой самоочищение почвы. Какие способы самоочищения вы знаете (анаэробный и аэробный способ).

- Механизмы самоочищения грунта. Минерализация, нитрификация, гумманизация.

- Санитарно-гигиенические показатели загрязнения почвы. Перечислите комплексные показатели санитарного состояния почвы. Кили-титр, коли-индекс, микробное число, число яиц гельминтов.

- Перечислите цели санитарно-микробиологического исследования почвы, основные источники загрязнения почвы. Какие опасные металлы попадают в грунт.

- Что такое ТБО, состав ТБО, методы обеззараживания твердых отходов.

- Дать определения санитарной охраны почвы. Задачи санитарной охраны почвы.

- Требования к сбору твердых бытовых отходов.

Источник

ТЕМА: « Гигиена почвы. Санитарная очистка населенных мест »

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

по дисциплине «Гигиена»

для специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета)

К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 6

ТЕМА: « Гигиена почвы. Санитарная очистка населенных мест »

Утверждены на кафедральном заседании

протокол № 5 от «22» июня 2016 г.

Заведующий кафедрой д.м.н. С. В. Куркатов

заведующий кафедрой, д.м.н. С. В. Куркатов

доцент, к.м.н. О. Ю. Иванова

Занятие № 6.

Тема: «Гигиена почвы. Санитарная очистка населенных мест»

2. Форма организации учебного процесса: практическое занятие.

Разновидность занятия: практическое занятие.

Методы обучения: активный, интерактивный, иллюстративный, репродуктивный методы.

Значение темы.

Почва играет важную роль в жизни человека. В ней непрерывно протекают самые разнообразные сложные процессы. С почвой тесно связано количество и качество продуктов растительного и животного происхождения, то есть питание населения, а так же качество питьевой воды, формирующееся в зависимости от геологических особенностей местности. Практически все необходимые для организма питательные вещества, витамины, микроэлементы формируются за счет свойств почвы. Почва является одним из основных путей передачи ряда заболеваний. Почва может оказывать прямо или опосредованно токсическое, аллергенное, канцерогенное, мутагенное и другое воздействие на организм человека. В вязи с чем, организация санитарной очистки населенных мест и знание о гигиеническом нормировании различных показателей почвы имеет огромное значение для предупреждения неблагоприятного влияния на здоровье населения проживающих в местах поселения.

Цели обучения:

— общая (обучающийся должен обладать ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-16;

знать:

— методы и средства абстрактного мышления, принципы и технологии аналитики и синтеза информационных потоков в области гигиены;

— принципы поведения и модели действия в нестандартных ситуациях, уровни социальной и этической ответственности за принятые решения при оценке воздействия факторов среды обитания на здоровье человека и осуществлении профилактических мероприятий;

— принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования;

— действующие нормативно-правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования к факторам среды обитания человека;

— нормативно-правовые документы, определяющие требования к оценке факторов среды обитания и здоровья человека;

— методы решения типовых математических задач и понятий в области физиологии, микробиологии, физики и химии;

— основы экономических и правовых норм, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения;

— требования к составлению профессиональных гигиенических оценок с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности;

— основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья детского и взрослого населения.

уметь:

— выявлять соответствие (не соответствие) показателей факторов среды обитания человека гигиеническим нормативам;

— оценивать последствия нарушений гигиенических норм и правил для здоровья человека;

— определять меры профилактики вредного воздействия факторов среды обитания человека;

— ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования к факторам среды обитания человека;

— составлять тексты гигиенических оценок среды обитания человека.

владеть:

— навыками выявления факторов среды обитания, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека;

— навыками разработки профилактических мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов среды обитания;

— приемами публичных выступлений, индивидуальных и групповых бесед по устранению факторов риска среды обитания и формированию навыков здорового образа жизни.

2. Место проведения занятия – учебная комната.

3. Оснащение занятия – слайды по теме занятия, тестовые задания, ситуационные задачи

4. Структура содержания темы (хронокарта).

Аннотация

Почва, как составляющая часть окружающей среды, оказывает непосредственное влияние на здоровье человека. Поэтому ее загрязнение бытовыми и производственными отходами и химическими средствами может стать причиной многих заболеваний, потому требует почтительного отношения к гигиене почвы.

Рост городов и развитие промышленности приводят к существенному увеличению количества отбросов, которые вызывают загрязнение почвы, которое, в свою очередь влечет за собой загрязнение воздуха и грунтовых вод, обусловленное продуктами разложения органики и жидкой частью отбросов. А чем грязнее почва, тем больше в населенном пункте заболеваний и смертей. Тесная связь между гигиеной почвы и здоровьем жителей не вызывает никакого сомнения.

Санитарная очистка населенных мест – это комплекс мероприятий, направленных на выполнение гигиенических требований к оборудованию и эксплуатации установок и сооружений, предназначенных для сбора, временного хранения, транспортировки, обезвреживания и утилизации твердых и жидких бытовых и промышленных отходов. Отходы в населенном пункте делятся на отходы потребления и производства.

Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.

Все отходы делятся по агрегатному состоянию на две большие группы: жидкие и твердые. К жидким отходам относятся:

1) нечистоты из выгребов туалетов;

2) помои (от приготовления пищи, мытья посуды, полов, стирки белья и др.);

3) сточные воды – хозяйственно-фекальные (бытовые), промышленные, городские, атмосферные (ливневые и талые), а также грязная вода от мойки и полива тротуаров и проезжих частей улиц.

К твердым отходам относятся:

мусор (бытовые отходы);

отбросы (кухонные отходы);

отходы лечебно-профилактических учреждений (в том числе специфические – использованный перевязочный материал, одноразовые системы для инфузий и шприцы, остатки лекарств, части органов и тканей после операций, трупы лабораторных животных и др.);

отходы от других общественных учреждений (школ, детских дошкольных, средних и высших учебных заведений, офисов и др.);

отходы предприятий общественного питания;

отходы животного происхождения (трупы животных, навоз, пищевые конфискаты);

отходы предприятий торговли;

отходы промышленных предприятий;

строительный мусор, городская почва;

Каждая группа отходов отличается условиями образования, качественным и количественным составом, определяющими гигиеническое и эпидемиологическое значение отходов, их опасность в отношении загрязнения почвы и ухудшения ее санитарного состояния. Поэтому каждая группа отходов специфична и требуются разные способы и сооружения для их сбора, временного хранения, своевременного удаления и, особенно, обезвреживания и утилизации. Даже отходы одной группы, иногда требуют специфических подходов и решений по их сбору, транспортировке и обезвреживанию.

Различают три системы удаления отходов, образующихся и накапливающихся в населенном пункте: сплавную, вывозную и смешанную.

Сплавную систему применяют в полностью канализованных населенных пунктах, в которых жидкие и частично твердые отходы сплавляются на очистные сооружения по системе труб. Такой способ удаления жидких и частично твердых отходов получил название канализации. Остальные твердые отходы вывозят специальным автотранспортом.

Вывозную систему используют в неканализованных населенных пунктах. В этом случае жидкие и твердые бытовые отходы вывозят в места их обезвреживания и утилизации специальным автотранспортом. Такой способ удаления (вывоза) твердых отходов получил название санитарной очистки, а жидких – ассенизации (от фр. assenisation – оздоровление).

Смешанную систему применяют в частично канализованном населенном пункте. При такой системе жидкие отходы из канализованной части населенного пункта удаляют при помощи канализационной сети, из неканализованной – вывозят ассенизационным транспортом, а все твердые отходы вывозят транспортом для санитарной очистки. Таким образом, при всех системах удаления отходов во всех населенных пунктах твердые отходы вывозят, т. е. применяют вывозную систему санитарной очистки.

В современных населенных пунктах при наличии канализации все жидкие отходы сплавляют. После обезвреживания они попадают главным образом в поверхностные водоемы. При вывозной системе жидкие и твердые отходы обезвреживают преимущественно в почве.

Под санитарной очисткой населенных мест понимают комплекс планировочных, организационных, санитарно-технических и хозяйственных мероприятий по сбору, временному хранению, вывозу (транспортировке), обезвреживанию и утилизации твердых и жидких отходов, образующихся в населенных местах, в целях сохранения здоровья населения и общего благоустройства. Очистка населенных мест должна осуществляться в соответствии с проектом «Генеральной схемы очистки». Проект разрабатывает проектная организация, согласовывает с органами государственной санитарно-эпидемиологической службы. Утверждают его местные органы исполнительной власти.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха. Ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения специфическими объектами очистки следует считать: медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи.

Санитарная очистка населенного пункта должна быть плановой и не зависеть от отдельных лиц или учреждений. Кроме того, она должна быть регулярной. Отходы вывозят в теплый период года ежедневно, а в холодный – 1 раз в 1-3 суток. Максимальный срок хранения отходов на территории жилых и общественных зданий, в которых они образуются, обусловлен развитием процессов гниения и циклом развития мух, так как именно гниющие отходы привлекают самок мух для откладывания яиц и являются благоприятной средой для их развития.

В большинстве стран мира принята планово-регулярная система очистки от твердых бытовых отходов. Суть ее состоит в том, что организация, отвечающая за очистку, регулярно, согласно утвержденному графику, в сроки, определенные санитарными требованиями, вывозит специальным автотранспортом отходы с территорий жилых и общественных зданий.

Очистка населенных мест от твердых бытовых отходов предусматривает 3 этапа: сбор и временное хранение твердых бытовых отходов; вывоз; обезвреживание и утилизацию. В зависимости от организации двух первых этапов различают две системы планово-регулярной очистки: планово-подворной и планово-поквартирную.

При планово-подворной системе твердые бытовые отходы собирают в специальные мусоросборники, расположенные на оборудованных площадках на территории домовладений, а затем специальным автотранспортом по графику (1 раз в 1-3 сут.) вывозят в места их обезвреживания и утилизации. Такая система требует отведения на территории жилых и общественных зданий площадок для временного хранения отходов, их соответствующего оборудования, достаточного количества мусоросборников, содержания их в надлежащем состоянии. При нарушении герметичности мусоросборников, отсутствии у них крышек, несвоевременном вывозе отходов, небрежной уборке площадок загрязняются атмосферный воздух и почва вокруг площадок, в мусоросборники попадают атмосферные осадки, повышая влажность отходов. Иногда для устранения этих недостатков оборудуют павильоны.

При планово-поквартирной системе отходы собирают в квартирах. Жители выносят их в определенное время к мусоровозам. При этом на территории жилых зданий специальная площадка для мусоросборников отсутствует, что улучшает санитарное состояние земельного участка. Такие условия создают некоторые неудобства для населения (четко определенное время), что может привести к накоплению бытовых отходов в помещениях. Кроме того, эта система целесообразна только при условии наличия одно-, двухэтажных зданий. На многоэтажных массивах ее не используют.

Сбор твердых бытовых отходов. Сбор твердых бытовых отходов можно осуществлять при помощи мусоропроводов, квартирных, дворовых и уличных мусоросборников и контейнеров.

Мусоропроводы предусмотрены в жилых зданиях, имеющих более 5 этажей. Они самые удобные. Основными элементами мусоропроводов является вертикальный ствол круглого сечения диаметром 400-600 мм, загружающие клапаны и мусороприемная камера. Вход в мусороприемную камеру изолируют от входа в здание. Полы в камере должны быть на одном уровне с асфальтом. Мусороприемная камера должна иметь достаточное количество контейнеров для мусора, поступающего из вертикального ствола. Не ранее чем за 1 ч до прибытия специализированного автотранспорта мусоросборники выставляют за пределы камеры. Все элементы мусоропроводов должны быть исправными, загрузочные клапаны оснащены герметичными крышками. Один раз в неделю стволы мусоропроводов необходимо чистить, промывать и дезинфицировать.

Дворовые мусоросборники представляют собой металлические емкости объемом 80, 100 и 120 л или 600 и 700 л с крышками, или металлические контейнеры. Мусоросборники устанавливают на специальных площадках с водонепроницаемым покрытием (асфальт, бетон) или в павильонах с удобным подъездом для специализированного автотранспорта. Площадки и павильоны размещают на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от жилых зданий, мест отдыха, детских учреждений. Желательно, чтобы они были отгорожены зелеными насаждениями.

Для сбора твердых бытовых отходов используют методы «стационарных» и «сменных» контейнеров. При методе стационарных контейнеров дворовые мусоросборники опорожняют в мусоровозы и ставят на прежнее место. Летом один раз в 10 сут. их следует промывать водопроводной водой. При методе «сменных» контейнеров мусоросборники (контейнеры) вместе с твердыми отходами вывозят контейнеровозами в места обеззараживания, а взамен оставляют пустые чистые (промытые водопроводной водой) мусоросборники. Метод «сменных» контейнеров с гигиенической точки зрения имеет значительные преимущества, но требует наличия двойного комплекта мусоросборников (контейнеров).

Вывоз, транспортировка твердых бытовых отходов. Для вывоза мусора и других твердых отходов используют специальные автомашины – мусоровозы. В зависимости от вида обслуживаемых мусоросборников применяют специализированные мусоровозы.

Новым методом удаления твердых отходов является их транспортировка системами пневматического удаления мусора по трубопроводам. Но этот метод в странах СНГ используют весьма ограниченно (район Северное Чертаново в Москве, Онкологический научный центр Российской АМН).

Обезвреживание твердых бытовых отходов является наиболее важным элементом системы санитарной очистки населенных мест, так как именно на этом этапе отходы превращают в безвредный в эпидемическом и санитарном отношении субстрат. При неправильном оборудовании и эксплуатации очистных сооружений может ухудшиться эффективность обезвреживания твердых бытовых отходов и возникнуть условия для загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы прилегающих территорий, поверхностных и подземных вод) в месте их расположения.

Все методы и способы обезвреживания твердых отходов должны отвечать следующим основным гигиеническим требованиям:

1. Обеспечивать надежное обезвреживание, т. е. отходы должны превращаться в безвредный в эпидемиологическом и санитарном отношении субстрат. Твердые бытовые отходы в эпидемическом отношении чрезвычайно опасны. В бытовых отходах наряду с санитарно-показательными микроорганизмами содержатся возбудители различных инфекционных болезней — патогенные и условно-патогенные бактерии, вирусы, яйца гельминтов. Особенно опасны отходы лечебно-профилактических учреждений, которые примерно в 10-100 раз более контаминированы микроорганизмами, чем бытовые.

2. Обеспечивать быстрое обезвреживание. Чем быстрее обезвреживаются отходы, тем лучше. Идеальным считается метод, который дает возможность обезвредить отходы за такой же период, в течение которого они образуются.

3. Твердые бытовые отходы являются самой благоприятной средой для развития мух, в частности домашней (Musca domestica), являющейся механическим переносчиком бактериальных загрязнений с отходов на пищевые продукты и предметы быта. Именно поэтому метод должен предотвратить откладывание яиц и развитие личинок и куколок мух как в отходах во время обезвреживания, так и в обезвреженном субстрате.

4. Предотвратить доступ грызунов в процессе обезвреживания отходов и превращения их в субстрат, неблагоприятный для жизни и развития животных.

5. Твердые бытовые отходы содержат значительное количество органических веществ (до 80 %), из которых 20-30 % в теплый период года легко загнивают, выделяя при этом зловонные газы: сероводород, индол, скатол и меркаптаны. Поэтому органические соединения, содержащиеся в твердых бытовых отходах, должны быстро превращаться в вещества, которые не загнивают и не загрязняют воздух.

6. В процессе обезвреживания отходов не должны загрязняться поверхностные и подземные воды.

7. Давать возможность максимально и безопасно для здоровья людей использовать полезные свойства твердых бытовых отходов, содержащих до 6 % утиля. Во время их сжигания можно получать тепловую энергию, при биотермической переработке — органические удобрения, а пищевые отходы использовать для откорма животных.

Таким образом, метод обезвреживания твердых бытовых отходов должен обеспечивать быстрое и надежное превращение их в эпидемически безопасный субстрат, лишенный возможности размножения в нем мух и грызунов и пригодный для использования в качестве удобрения, и при этом не создавать опасности для здоровья населения, не загрязнять атмосферный воздух, поверхностные и подземные водоемы. В настоящее время существует свыше 20 таких методов и почти каждый из них имеет 5-10 разновидностей технологических схем и типов сооружений.

По конечному результату все методы обезвреживания твердых бытовых отходов разделяют на две группы: утилизационные (переработка отходов в органические удобрения, биотопливо; выделение вторичного сырья, например металлического лома, для промышленности; использование в качестве энергетического топлива) и ликвидационные (захоронение в землю, сбрасывание в моря, сжигание без использования тепла).

По технологическому принципу методы обезвреживания разделяют на:

1) биотермические (поля запахивания, усовершенствованные свалки, полигоны складирования, поля компостирования, биокамеры, заводы биотермической переработки; в сельской местности в личных хозяйствах – компостные кучи, парники);

2) термические (мусоросжигательные заводы без или с использованием тепловой энергии, которая образуется при этом, пиролиз с получением горючего газа и нефтеподобных масел);

3) химические (гидролиз);

4) механические (сепарация отходов с дальнейшей утилизацией, прессование в строительные блоки);

Самыми распространенными как в мире, так и в странах СНГ, являются биотермические и термические методы обезвреживания твердых бытовых отходов. Все большее предпочтение отдают утилизационным методам. Так, в конце XX в. во Франции, Швейцарии, Голландии с помощью биотермических методов с дальнейшим использованием компоста обезвреживали 15 % твердых бытовых отходов, в Англии и ФРГ – 5 %. На мусоросжигательных станциях ФРГ сжигали ежегодно почти 28 % отходов, во Франции – 35 %, в странах ЕЭС – в среднем 23 %, в Японии – 65 %. Причем, приблизительно пятую часть сжигаемых отходов использовали для получения тепла.

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв территории населенных мест. Санитарное состояние почвы – совокупность физико-химических и биологических свойств почвы, определяющих качество и степень ее безопасности в эпидемическом и гигиеническом отношениях.

Гигиеническая оценка почвы проводится с целью определения ее качества и степени безопасности для человека, а также разработки мероприятий (рекомендаций) по снижению химических и биологических загрязнений.

Санитарно-эпидемиологические требования предъявляются к жилым территориям, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и прибрежных водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

Санитарная характеристика почв населенных мест основывается на лабораторных исследованиях и включают показатели:

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная, чрезвычайно опасная.

Гигиеническая оценка почвы по уровню химического загрязнени я (санитарно-токсикологические и санитарно-химические показатели). Оценка степени опасности загрязнения почвы химическими веществами проводится по каждому веществу с учетом следующих общих закономерностей:

— опасность загрязнения тем выше, чем больше фактическое содержание компонентов загрязнения почвы превышает ПДК;

— опасность загрязнения тем выше, чем выше класс опасности контролируемого вещества, его персистентность (продолжительность сохранения), растворимость в воде и подвижность в почве и глубина загрязненного слоя;

— опасность загрязнения тем больше, чем меньше буферная способность почвы, которая зависит от механического состава, содержания органического вещества, кислотности почвы. Чем ниже содержание гумуса, pH почвы и легче механический состав, тем опаснее ее загрязнение химическими веществами.

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) химического вещества в почве представляет собой комплексный показатель безвредного для человека содержания химических веществ в почве, т. к. используемые при ее обосновании критерии отражают возможные пути воздействия загрязнителя на контактирующие среды, биологическую активность почвы и процессы ее самоочищения (МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест).

Обоснование ПДК химических веществ в почве базируется на 4 основных показателях вредности, устанавливаемых экспериментально:

транслокационный – характеризует переход вещества из почвы в растение,

миграционный водный – характеризует способность перехода вещества из почвы в грунтовые воды и водоисточники,

миграционный воздушный – показатель вредности характеризует переход вещества из почвы в атмосферный воздух,

общесанитарный показатель вредности – характеризует влияние загрязняющего вещества на самоочищающую способность почвы и ее биологическую активность.

При этом каждый из путей воздействия оценивается количественно с обоснованием допустимого уровня содержания вещества по каждому показателю вредности. Наименьший из обоснованных уровней содержания является лимитирующим и принимается за ПДК.

Санитарное число – это отношение количества «почвенного белкового (гумусного) азота в миллиграммах на 100 г абсолютно сухой почвы к количеству «органического азот» в миллиграммах на 100 г абсолютно сухой почвы. Показатель, косвенно характеризующий процесс гумификации почвы и позволяющий оценить самоочищающую способность почвы от органических загрязнений.

Оценка чистоты почвы по «Санитарному числу» (по Н.И. Хлебникову) представлена в табл.:

| Характеристика почв | Санитарное число |

| Практически чистая | 0,98 и больше |

| Слабо загрязненная | от 0,85 до 0,98 |

| Загрязненная | от 0,70 до 0,85 |

| Сильно загрязненная | Меньше 0,70 |

Оценка степени биологического загрязнения почв . Оценка степени биологического загрязнения почв проводится по санитарно-паразитологическим, санитарно-бактериологическим и санитарно-энтомологическим показателям.

Санитарно-энтомологические показатели. Важное эпидемиологическое значение, как механические переносчики возбудителей ряда инфекционных и инвазионных болезней человека (жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших, яйца гельминтов и др.) имеют синантропные мухи (комнатные, домовые, мясные и др.).

На территории населенных мест в общественных и частных домовладениях, пищевых и торговых предприятиях, пунктах частного и общественного питания, в зоопарке, местах содержания служебных и спортивных животных (лошади, собаки), мясо- и молочные комбинаты и т.п. наиболее вероятными местами выплода мух являются скопления разлагающихся органических веществ (мусоросборники разных типов, уборные, свалки, иловые площадки и др.) и почвы вокруг них на расстоянии до 1 м.

Наличие живых личинок и куколок в почве населенных мест является показателем неудовлетворительного санитарного состояния почвы и указывает на плохую очистку территории, неправильный в санитарно-гигиеническом отношении сбор и хранение отходов потребления и их несвоевременное удаление.

Санитарно-бактериологические показатели. Они косвенно характеризуют интенсивность биологической нагрузки на почву. Это санитарно-показательные организмы группы кишечной палочки (индекс БГКП и энтерококков).

Индекс бактерий групп кишечной палочки (индекс БГКП) – это количество бактерий группы кишечной палочки (БГКП), обнаруженных в 1 г почвы.

Индекс энтерококков – это количество фекальных энтерококков, обнаруженных в 1 г почвы.

Прямые санитарно-бактериологические показатели эпидемической опасности почвы – обнаружение возбудителей кишечных инфекций (возбудители кишечных инфекций, патогенные энтеробактерии, энтеровирусы).

Санитарно-паразитологические показатели. Из всех объектов окружающей среды почва наиболее часто и интенсивно загрязняется возбудителями кишечных паразитарных заболеваний: гельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др. Почва для яиц геогельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, анкилостомиды, стронгилоидос и др.) является неотъемлемой средой прохождения их биологического цикла развития и местом временного пребывания для яиц биогельминтов (описторхи, дифиллоботрииды, тенииды и др.), а также цист кишечных патогенных простейших (криптоспоридий, изоспор, лямблий, балантидий, дизентерийной амебы и др.).

Наиболее часто загрязнение почв города возбудителями паразитарных болезней обнаруживается на территории дворов, детских дошкольных и школьных учреждений, улиц около мусоросборников, вокруг туалетов, в местах выгула домашних животных (кошки и собаки), скверах, бульварах, парках и лесопарках.

Из загрязненной почвы возбудители паразитарных болезней могут попадать на руки, одежду, овощи, фрукты, ягоды, столовую зелень, воду поверхностных водоисточников, что создает условия для повышенного риска заражения людей и животных.

Оценка степени эпидемической опасности почвы представлена в табл.:

| Категория загрязнения почв | Индекс БГКП (бактерии группы кишечных палочек) | Индекс энтерококков | Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы | Яйца гельминтов, экз./кг | Личинки (Л), куколки (К) мух – экз. в почве с площади 20 х 20 см |

| Чистая | 1-10 | 1-10 | 0 | 0 | 0 |

| Умеренно опасная | 10-100 | 10-100 | 0 | до 10 | Л – до 10 К – отс. |

| Опасная | 100-1000 | 100-1000 | 0 | до 100 | Л до 100 К до 10 |

| Чрезвычайно опасная | 1000 и выше | 1000 и выше | 0 | > 100 | Л > 100 К > 10 |

Заключение о санитарном состоянии почв обследуемой территории дается на основании результатов проведенных комплексных исследований с учетом:

— санитарно-эпидемиологической ситуации в районе обследования;

— требований, предъявляемых к уровням загрязнения почв в зависимости от их хозяйственного использования.

Перечень источников загрязнения и химических элементов, накопление которых возможно в почве в зонах влияния этих источников представлен в табл.:

Машиностроение и металлообрабатывающая промышленность