Гигиена выращивания молодняка крупного рогатого скота

ГИГИЕНА ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА

Полное сохранение молодняка и выращивание из него здоровых высокопродуктивных ншвотных являются одними из главнейших задач животноводства. Практика животноводства показывает, что правильная организация работы по выращиванию молодняка в сочетании с хорошими условиями содержания, умелым кормлением молодых животных и внимательным уходом за ними обеспечивает полное сохранение всего рождающегося молодняка.

Выращивание телят. Новорожденных телят помещают в специальные приемники (профилактории), а в случае отсутствия последних для них отделяют более теплую часть помещения в общем телятнике, где для телят устанавливают индивидуальные клетки. В профилактории должна поддерживаться температура у пола в пределах 12-15° и без резких колебаний.

В ряде районов широко применяют так называемый холодный метод выращивания телят, заключающийся в том, что телят зимой с момента рождения содержат в неотапливаемых помещениях. При этом методе выращивания телят после рождения насухо вытирают и помещают в клетку на толстый слой сухой подстилки. Помещение должно быть хорошо утепленным, несырым, без сквозняков.

Клетки для новорожденных телят должны быть заранее хорошо вымыты и продезинфицированы. Очень важным условием является постоянное соблюдение чистоты в клетках, в которых содержат телят, и в помещении в целом. Клетки ежедневно чистят и по мере надобности белят свежегашеной известью. Подстилку в клетках меняют два раза в день, настилая ее обильно, причем обязательно сухую и чистую.

Зимой телят с 7-10 дневного возраста начинают приучать к прогулкам. Сначала их выпускают на 10-15 минут, а затем постепенно время прогулок увеличивают до 1-2 часов 2 раза в день.

Для прогулки используют специально устроенные выгульные площадки.

В летний период телят необходимо содержать в лагерях, оборудованных легкими полуоткрытыми или закрытыми навесами.

В последние годы во многих хозяйствах страны начали применять подсосно-групповое выращивание телят под коровами-кормилицами. Опыт и практика колхозов и совхозов показали большие преимущества этого метода перед ручной выпойкой телят. При этом методе молодняк лучше развивается, почти исключаются желудочно-кишечные заболевания телят, повышается производительность труда телятниц и снижается себестоимость выращивания животных.

В качестве кормилиц для телят выделяют вполне здоровых, нормально упитанных коров. Количество телят, которых можно одновременно выращивать под коровой-кормилицей, зависит от удоя последней. Следует иметь в виду, что в начале подсоса на каждого теленка должно приходиться не менее 3,5-4 кг молока в сутки. За лактацию под коровой-кормилицей в зависимости от ее молочности можно вырастить в 3 тура от 5 до 12 телят.

Родившихся телят на 5 дней оставляют под коровой-матерью, или им выпаивают молозиво матери из сосковых поилок. Затем телят подпускают к коровам-кормилицам. Чтобы кормилица приняла чужих телят, ей следует дать какого-нибудь корма, лучше концентрированного, а у телят, перед тем как подпускать к корове, слегка смачивают голову, спину и круп молоком кормилицы. Затем корове дают обнюхать и облизать телят, после чего их подпускают к вымени кормилицы.

Отнимают телят от кормилиц в возрасте 60-90 дней. В хозяйствах мясного направления применяют метод безотъемного подсоса, когда под каждой коровой выращивают только одного теленка. При более высокой молочности коров (не менее 800-1200 кг) под коровой можно вырастить в течение лактации двух телят — своего и приемыша.

Выращивание поросят. Родившихся поросят после обтирания и обработки пуповины помещают в чистый продезинфицированный ящик с сухой и чистой соломой. Чтобы поросята не проголодались, не позднее 1-1,5 часа после рождения их подсаживают к матке. Вымя у матки следует предварительно обмыть теплой водой. В дальнейшем поросят-сосунов содержат до отъема вместе с матками. В маточных станках следует постоянно поддерживать чистоту, застилать пол сухой мягкой соломой.

Поросята очень чувствительны к сырости помещений, резким колебаниям температуры в них, а также к сквознякам. В этих условиях поросята плохо развиваются и легко подвергаются простудным заболеваниям. Желательная температура в свинарниках-маточниках 10-12°. Однако во многих хозяйствах хорошие результаты получались при выращивании поросят в неотапливаемых свинарниках при температуре 6-8°, но с сухим воздухом при обильной сухой соломенной подстилке.

Поросятам необходимы ежедневные прогулки. Без прогулок поросята хуже растут и чаще болеют. В весенне-летний период маток с поросятами выпускают на прогулку с 5-6-го дня после опороса, а на пастбище летом — с 15-го дня. Зимой вначале выносят поросят на улицу в корзине на 5-8 минут. Продолжительность прогулок постепенно увеличивают: к 15-дневному возрасту их доводят до 30 минут, а к отъему — до 1,5 часа.

Поросят зимой надо чистить щеткой, а летом мыть с мылом. Необходимо строго следить за чистотой кормушек и поилок. Их надо часто мыть и периодически дезинфицировать.

Выращивание ягнят. При осенних, зимних и ранневесенних окотах необходимо оберегать ягнят от резких колебаний температуры, сырости и сквозняков, так как ягнята очень чувствительны к простудным заболеваниям. Для проведения окотов в эти периоды необходимо иметь в овчарнях тепляки. Тепляк должен быть светлым, сухим, с хорошей вентиляцией. Его разгораживают деревянными щитами на две части: одна часть служит для содержания маток и ягнят в первые 3-5 дней после окота, причем маток с приплодом содержат в отдельных клетках, устраиваемых из щитов; другая часть тепляка предназначается для группового содержания маток с ягнятами более старших возрастов; здесь их содержат в огороженных щитами загонах. Индивидуальные клетки и групповые загоны устилают толстым слоем сухой соломы, чтобы предохранить ягнят от простуды.

Из тепляка на 10-15-й день маток с ягнятами переводят в кошару, объединяя их в группы (сакманы) по 10-50 голов и больше. С 15 дней ягнят зимой приучают к прогулкам. На прогулку их выгоняют с матками в тихую погоду. По мере роста ягнят мелкие группы маток объединяют, сакманы постепенно укрупняют.

На пастбище маток с ягнятами выгоняют с 5-го дня. Чем моложе ягнята, тем меньшей должна быть группа маток. Сакманы с молодыми ягнятами выпускают на пастбище в хорошую безветренную погоду, когда прогреется земля и спадет роса. Пасти сакманы надо на сухих пастбищах вблизи овчарни, чтобы при ухудшении погоды их было легче загнать в помещение.

Слабых маток и маток со слабыми ягнятами выделяют в особые небольшие группы (сакман-хурды), требующие особо внимательного ухода и усиленной подкормки.

Источник

Гигиена выращивания телят и молодняка крупного рогатого скота

После профилактического периода телят в возрасте 15— 20 дней переводят в телятники. Содержание телят в этом возрасте может осуществляться в следующих вариантах:

1) в индивидуальных клетках до 2—3-месячного возраста, при этом способе снижается заболеваемость телят желудочно-кишечными болезнями, но из-за снижения двигательной активности они хуже развиваются, чаще отмечаются заболевания конечностей;

2) беспривязное содержание телят группами на глубокой несменяемой подстилке;

3) беспривязно-боксовое содержание с устройством щелевых полов в кормонавозных проходах;

4) беспривязное содержание с устройством в местах отдыха животных — в противоположной стороне от мест кормления; на деревянных настилах, приподнятых над уровнем основного пола на 15—20 см.

Площадь пола для телят до 2—3-месячного возраста должна быть не менее 1,2 м2 на голову, с 3- до 6-месячного возраста — не менее 1,5 м2. Клетки для группового содержания телят устраивают с решетчатыми передними и задними стенками, боковые стенки между смежными клетками должны быть сплошными, высотой не менее 1 м. Для стока мочи пол должен иметь уклон в сторону навозного канала.

Наиболее теплый — деревянный пол, устраивают также асфальтовые, асфальтобетонные и асбоцементнобитумные полы.

Навоз или загрязненную подстилку необходимо убирать 2— 3 раза в день, глубокую подстилку сменяют 1 раз в 2—3 месяца.

Клетки в телятнике могут быть расположены в несколько рядов, ряды клеток с передней стороны разделяют кормовым проходом шириной 1,2—1,8 м в зависимости от способа раздачи корма.

Количество голов в группе — от 5 до 20 до 2—3-месячного возраста. Разница в возрасте внутри группы не должна превышать 15 суток, а в массе — 10—15 кг. Для выгула телят должны быть предусмотрены выгульные дворы с твердым покрытием из расчета 2 м2/гол.

Рационы для телят составляют исходя из потребности животных данного возраста в питательных веществах. Сущность современных методов выращивания молодняка крупного рогатого скота заключается в сведении до минимума расхода цельного молока. На выпойку 1 теленка в нашей стране затрачивается от 180 до 450 кг молока, это значит, что 12 % молочных коров являются по существу коровами-кормилицами, или от 10 до 15 % годового удоя коровы используется на выпойку телят, поэтому при промышленной технологии выращивания телят широкое распространение получило использование заменителей цельного молока. В рацион телят включают также высококачественное сено, концентрированные корма, минеральные добавки.

Фронт кормления — 35—40 см на голову, должна быть установлена 1 автопоилка на 5—6 голов. Размер кормушек — высота переднего борта 25 см, заднего — 35 см, ширина поверху — 40 см, по дну — 30 см. Высота подвешивания поилки — 40 см от пола.

При устройстве решетчатого пола ширина планки должна быть 5 см, ширина просвета — 2,5—3 см, для телят от 3—6-месячного возраста — 8 см, ширина просвета — 3—3,5 см.

Особое внимание при выращивании телят необходимо уделять созданию и поддержанию оптимального микроклимата.

Температура — до 2—3 месяцев — 16—18°, от 3 до 6 месяцев — 14—16°. Относительная влажность — не выше 70 %.

Подвижность воздуха — 0,1—0,2 м/с.

Содержание аммиака — до 10 мг/м3, С02 — 0,18 %, сероводорода до 5 мг/м3. Уровень воздухообмена — зимой — 20—25 м3/ч на 1 голову, в переходный период — 40—50, летом — 100—200. Микробная обсемененность — не более 50 тыс./м3. Освещенность — 25—50 лк. Так, например, снижение в течение 2 суток температуры с 12—14 до 5—8° и сохранение её на этом уровне в течение 7 дней вызывает у телят снижение естественной резистентности, и через 2 недели на этом фоне регистрируется вспышка массовых респираторных заболеваний у телят.

Кратковременное, в течение 2 суток, повышение содержания аммиака до 28 мг/м3 и С02 до 0,27 % вызывает снижение гемоглобина в крови на 9,5 %, титра геммаглютининов — на 56 %. Установлено снижение прироста массы тела (среднесуточные привесы — 96 г).

Таким образом, резкие изменения показателей микроклимата и его постоянные неблагоприятные условия вызывают длительное снижение активности защитных систем организма. На этом фоне возможно появление массовых заболеваний поголовья.

Рациональная система выращивания молодняка крупного рогатого скота должна предусматривать полное сохранение приплода, способствовать нормальному развитию животных, формированию у них крепкой конституции и обеспечивать высокую продуктивность, быть экономически выгодной.

© 2014. Все права защищены.

Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

Источник

ГИГИЕНА ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА

Первую случку быков необходимо проводить в сроки применительно к каждой породе, а также к индивидуальному росту и развитию животных. Ранняя случка задерживает рост молодых бычков и приводит к преждевременному наступлению полового бессилия. Бычков мясных пород пускают в случку в возрасте 12—14 месяцев, молочных пород—14—15 месяцев.

Очень важно для сохранения здоровья и более длительного использования ценных быков-производителей регулировать их половую нагрузку и соблюдать определенные санитарно-зоогигиенические требования проведения случки. Так, племенной бык в течение года при ручной случке может оплодотворить 80—100 коров и телок и в отдельных случаях до 120, при вольной случке—30—40, а при искусственном осеменении—500—1000 и даже до 5000. На станциях искусственного осеменения у взрослых быков получают сперму 3—4 раза в неделю, а у быков до 2-летнего возраста—3—4 раза в месяц. В один день допускают делать две случки, но с обязательным отдыхом между ними.

Для случки или взятия спермы быков выводят обслуживающие их скотники за палку-поводок, прикрепленную к носовому кольцу; злого быка выводят сразу два человека. При этом, животное нельзя грубо толкать, кричать на него, а тем более ударять его.

Для сохранения хороших племенных качеств и получения высокой оплодотворяемости, самок при случке или искусственном осеменении быков-производителей нужно хорошо кормить и содержать в надлежащих условиях.

Быков-производителей размещают в просторных денниках индивидуально. Особое внимание обращают на поддержание чистоты пола в этих помещениях и обеспечение производителей постоянно сменяемой чистой подстилкой.

Быки нуждаются в ежедневном уходе за кожей. Для этого за каждым быком закрепляют индивидуальные щетки. В летнее время быков купают в проточных водоемах или под душем. Загрязненные места кожи замывают теплой водой с мылом.

Постоянный уход необходим за копытами производителей (обрезка и др.). Нередко заболевание копыт, неправильное опирание на копыта с отросшим рогом и хромота мешают быкам-производителям при случке, что отражается на нраве, они становятся буйными, и их приходится преждевременно выбраковывать.

Особенно большое значение для сохранения здоровья и хороших племенных качеств быков-производителей имеет регулярное предоставление им моциона в течение всего года. Моцион предупреждает ожирение, онанизм и импотенцию производителей, поддерживает бодрое состояние, половую активность и улучшает качество спермы. На прогулку быков выпускают отдельно от коров.

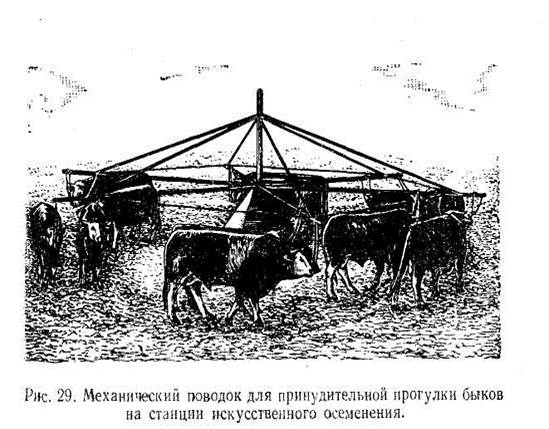

Быков-производителей можно использовать на легких хозяйственных работах в упряжке. Для их принудительной прогулки в крупных хозяйствах и на станциях искусственного осеменения делают механические поводки в виде металлической или деревянной крестовины, насаженной на ось и приводимой в движение электромотором небольшой мощности. Быков привязывают к кольцам, укрепленным к концам крестовин (рис. 29). Животных можно привязывать также к тросу или цепи, натянутым в виде подвижной бесконечной ленты между двумя вертикально поставленными барабанами, из которых один вращается электромотором.

В совхозе «Пахомово» Тульской области быков-производителей выгоняют зимой на расчищенную бульдозером дорожку длиной 2 км вдали от населенных пунктов. Прогоняют их туда и обратно под наблюдением скотника. Летом этих животных содержат на сеяных пастбищах на 10-метровых цепях.

На станциях искусственного осеменения три раза в неделю быков-производителей специально облучают при помощи горелки ПРК-2 по 15—17 минут в каждый сеанс. Кроме того, ежедневно им обмывают водой мошонку и препуций, а один раз в десять дней полость препуция орошают 3%-ным раствором перекиси водорода или 0,02%-ным раствором фурацилина.

Чтобы не загрязнялась полость препуция, нельзя использовать в подстилку торф или опилки.

Телок молочных и молочно-мясных пород в большинстве случаев пускают в случку в возрасте 17—19 месяцев, телок мясных пород—в возрасте 14—18 месяцев; причем вес их должен составлять 60—70% веса взрослых коров, но не ниже 290—340 кг.

Коров, пришедших в. охоту, сначала осматривают и проверяют их общее состояние, причем больных к случке и искусственному осеменению не допускают. Перед случкой у коровы рекомендуют обмывать заднюю часть тела.

При искусственном осеменении коров строго соблюдают предписываемые специальной инструкцией санитарные требования при взятии спермы, ее хранении, транспортировке и введении самкам. Если эти правила в точности выполнять, то искусственно осеменять можно самок, долго не оплодотворявшихся, а также и с некоторыми заболеваниями половых органов.

При беременности коров основное внимание обращают на их кормление и содержание, так как от этого зависит нормальное развитие и здоровье приплода.

Рядом исследований и наблюдений установлено, что в начальных стадиях после оплодотворения идет усиленное развитие зародыша, а затем усиленный рост плода. Чем ближе к рождению, тем больше увеличивается ежедневный прирост веса плода. Например, у коров в последний месяц стельности ежедневный прирост веса плода достигает 700—800 г.

Для роста и развития плодов у коров очень большое значение имеет своевременный запуск их (за 50—60 дней до отела согласно записи случек). Коровам с низкой упитанностью, а также высокоудойным желательно этот период удлинить на 10—15 дней.

С прекращением лактации корова получает возможность лучше обеспечить развивающийся плод питательными веществами. На протяжении сухостойного периода рацион стельной коровы несколько раз меняют. В первую декаду после прекращения доения его сокращают на 10%, во вторую декаду дают полную норму, в третью и четвертую норму повышают на 20%, в пятую уже снижают на 5%, а в последнюю декаду — на 10%.

Ущерб воспроизводству поголовья сельскохозяйственных животных наносит бесплодие. Реже оно бывает связано с самцом, но чаще с состоянием самки.

Поэтому нужно вовремя выявлять охоту, следить за правильной организацией и техникой искусственного осеменения, профилактировать гинекологические заболевания, регулировать состав рациона.

Для нормального процесса обмена веществ в организме коров в период стельности большое значение имеет летом пастбищное содержание, а зимой регулярные прогулки на свежем воздухе. Так, в колхозе «Россия» Рассказовского района Тамбовской области, на одной из ферм крупного рогатого скота в стойловый период ежедневно с 14 часов коровам предоставляли прогулки на расстояние 2 км в один конец. На другой ферме с таким же поголовьем коров на прогулки не выгоняли. В летний период животных обеих ферм содержали на одном выпасе.

В итоге годичных наблюдений было установлено, что на 100 коров, которым зимой предоставляли прогулки, родилось 95 телят, а у коров, которых содержали всю зиму в помещении без прогулок — только 85, причем эти телята значительно чаще болели в раннем возрасте. Срок оплодотворения после отела («сервис-период») у коров, пользовавшихся прогулками, был на 15 дней короче, а яловость в три раза меньше, чем у коров других ферм колхоза.

При проведении отелов необходимо соблюдать санитарно-зоогигиенические условия, предохраняющие матерей и новорожденных как от простудных заболеваний, так и от заболеваний, вызываемых патогенными или условно-патогенными микроорганизмами. Коров помещают в родильные отделения, стойло должно быть чистое, пол дезинфицирован и застлан, свежей соломой. Перед наступлением родов у коров обмывают заднюю часть тела и протирают кожу дезинфицирующим раствором.

Молодой новорожденный организм по сравнению со

взрослым значительно больше подвержен неблагоприятным

воздействиям внешней среды. В связи с этим новорожденные и молодые животные нуждаются в особом уходе, содержании и кормлении, отвечающим требованиям растущего

организма.

У телят после рождения необходимо продезинфицировать пуповину, тщательно обтереть кожу и освободить нос и полость рта от слизи. Новорожденного теленка помещают в телятник-профилакторий в индивидуальную продезинфицированную клетку размером 1 х 1,2 м или 1,5 м на чистую сухую солому. В профилактории поддерживают температуру воздуха на уровне 10° с колебаниями от 8 до 15°.

Помещение обязательно проветривают, чтобы воздух был сухим (относительная влажность не выше 70%) и не содержал примесей аммиака и сероводорода больше допустимых норм. Обычно телят содержат в клетках в течение 10 дней, так как новорожденные большую часть суток спят и им нужен покой. После этого срока их переводят в общую клетку.

Первую порцию молозива выпаивают теленку через 1—1V.2 часа после рождения в количестве 1—1,5 л, причем первые струйки молока сдаивают в отдельную посуду.

К этому времени у теленка появляется врожденный сосательный рефлекс, у него начинает выделяться слюна и включаются секреторные и моторные функции сычуга и кишечника, а скормленное молозиво хорошо переваривается. Своевременная дача молозива важна тем, что вместе с материнским молоком передаются новорожденному особые вещества, называемые антителами, которые предохраняют молодой организм от инфекционных заболеваний. Кроме того, ранняя дача молозива способствует заселению кишечника полезными молочнокислыми микроорганизмами, а также освобождению кишечника от первородного кала. В первые 2—3 дня молозиво выпаивают теленку 4—5 раз в сутки, но каждый раз в количестве не больше 1—1,5 л, а затем дают его 3—4 раза равными порциями.

В последующие дни содержания в профилактории суточная доза молозива и молока по весу должна равняться V5— 1 /е веса теленка при рождении, в зависимости от аппетита и состояния здоровья.

Молозиво и молоко лучше выпаивать из сосковой поилки. При этом теленок получает молоко небольшими порциями. В ротовой полости оно хорошо смешивается со слюной, а поступая в сычуг, полностью обрабатывается желудочным соком и его ферментами (химозином, пепсином) и переваривается. При выпойке молозива и молока из ведра теленок заглатывает его большими порциями, которые попадают в сычуг и полностью не могут смешиваться с желудочным соком. В результате в сычуге образуются сгустки непереваренного молока и возникают расстройства деятельности органов пищеварения, сопровождающиеся поносами. Чтобы предупредить заболевания телят, в первую очередь необходимо содержать в чистоте всю молочную посуду. Ведра или бидоны для молока сначала моют холодной водой, а затем горячим 3%-ным раствором соды или горячим щелоком и ополаскивают кипятком.

Молозиво процеживают через свежий чистый ватный фильтр или через чистую, предварительно прокипяченную марлю.

Сосковые поилки после выпойки молока ополаскивают сначала холодной, потом теплой водой, а затем горячим 3/6-ным содовым раствором и теплой кипяченой водой. Хранят поилки на полках или в шкафу в опрокинутом виде. Резиновые соски перед поением ополаскивают в кипятке, а после него моют также, как и поилки. Обслуживающие новорожденных телятницы должны быть в чистых халатах, а перед поением телят мыть руки с мылом.

Иногда поносы у новорожденных возникают вследствие низкого качества молозива, что часто вызывается неудовлетворительным кормлением коров в сухостойный период. О качестве молозива можно судить по его цвету и кислотности. Нормальное молозиво имеет слегка кремовый цвет и кислотность 45—50° по Тернеру. Бледный (белый) цвет молока говорит о низком содержании в нем каротина. Часто, чтобы прекратить понос, бывает достаточным сократить дачу молозива или перевести теленка на выпойку молозивом от другой коровы.

Подстилку в клетке меняют ежедневно, загрязненные места на стенках зачищают и обмывают. Сырую подстилку и кал удаляют перед каждым кормлением.

В возрасте 3—5 дней телят метят. Можно пользоваться выщипами, бирками и татуировкой. При лечении выщипами, телкам и бычкам можно присваивать одинаковые номера.

Молоком и обратом телят кормят в зависимости от нормы выпойки молока и целей выращивания 3—5 месяцев, а при выращивании по схемам с пониженным количеством молока —до 50—60 дней. Количество молока телятам выпаивают в соответствии с планом роста молодняка в зависимости от породы, племенной ценности и назначения животного, а также сезона отела и особенностей хозяйства.

В стадах молочного и молочно-мясного направлений применяют два способа кормления телят: ручную выпойку молока и сменно-групповое выращивание под коровами-кормилицами. Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки.

При ручной выпойке можно точно нормировать дачу молока и общий уровень кормления телят. Опыт многих передовых хозяйств показывает, что при ручной выпойке, соблюдая правильную технику получения чистого молока и кормления телят, можно иметь высокие показатели по сохранению и развитию животных при экономном расходовании молочных кормов.

Сменно-групповой способ выращивания облегчает технику кормления телят, обеспечивает хорошее их сохранение и развитие, а также значительно (в 2 1 /2—3 раза) сокращает затраты труда по уходу за ними.

Кормление молоком при этом способе нормируют сравнительно приближенно на основе периодически определяемой продуктивности коров-кормилиц. Расход цельного молока на выращивание теленка составляет около 250—300 кг. Однако при этом создаются затруднения для своевременного оплодотворения коров-кормилиц.

Кормление телят в течение молочного периода проводят с учетом их дальнейшего назначения: выращивание на племя или на откорм.

Кормление телок должно быть направлено на ускоренное развитие у них органов пищеварения и способности поедать и хорошо использовать объемистые корма с более молодого возраста. Поэтому телкам дают умеренные количества молока и концентрированных кормов, приучая их с раннего возраста поедать сено и сочные корма.

Кормление племенных бычков должно обеспечить интенсивное развитие животных. Для этого им дают повышенные дозы молока и концентратов при ограниченных количествах сена и сочных кормов.

После того как телят переведут в телятник, им начинают скармливать при ручной выпойке общее (сборное) молоко. Качество молока у коров изменяется в течение лактации в зависимости от состава рациона, а также в первые месяцы лактации оно обладает более ценными биологическими свойствами. В связи с этим для кормления телят нужно использовать молоко от здоровых коров, находящихся в первой половине лактации. Кормление таких коров должно быть полноценным.

В первые 30—40 дней, как известно, теленку выпаивают молоко в количестве 1 /5—Ve от веса его при рождении. Затем дачу цельного молока сокращают наполовину и заменяют его таким же количеством обрата. Молоко и обрат не смешивают, а дают в разное время (например, цельное молоко — утром, а обрат — вечером). Так продолжают кормить 5—10 дней, а потом цельное молоко выключают из рациона и теленка переводят на один обрат. В возрасте 40—-45 дней цельное молоко можно заменять обратом сразу.

В отдельных крупных животноводческих хозяйствах организованы специализированные фермы по выращиванию телят. На этих фермах содержат всех телят, получаемых в самом хозяйстве и приобретаемых со стороны. Так, специализированные колхозы Щебекинского района Белгородской области докупают телят в 2-месячном возрасте для откорма и доращивают их до 18—20 месяцев весом 370—400 кг, а в совхозе «Бельковский» Рязанской области приобретают для доращивания и откорма телят с 15—20-дневного возраста.

Часто на таких фермах используют для кормления телят заменители цельного молока (ЗЦМ) — сухой порошок, который разводят в теплой воде непосредственно перед дачей.

Молоко и обрат, скармливаемые телятам, должны быть чистыми и свежими и иметь определенную температуру. Для телят в первый месяц жизни температура молока должна быть около 35—37°, во второй 30—35° и в последующие месяцы 20—25°. Для подогревания бидон с молоком ставят в горячую воду. Выпаивание телятам прокисшего или охлажденного молока и обрата часто вызывает поносы.

Для лучшего пищеварения телятам, начиная с 5—6-го дня их жизни, дают кипяченую воду с температурой парного молока (35—-37°). С возрастом температуру воды снижают и на втором месяце телят можно поить доброкачественной сырой водой с температурой 12—15°. Воду телятам рекомендуют давать через час после кормления. С месячного возраста для поения телят в клетках устанавливают ведра-бачки или автопоилки с поплавком.

К поеданию хорошего сена телят приучают с 7—-10-го дня жизни, концентрированных кормов — с 15—20-дневного возраста, а сочных — с начала второго месяца.

Начиная с 10-дневного возраста, телят содержат в групповых клетках. Клетки должны быть просторны, по 1,5— 2 м г площади на 1 голову в зависимости от возраста и живого веса. В каждой клетке содержат до 10—12 телят. Группы комплектуют из телят, близких по возрасту. Желательно, чтобы разница в возрасте не превышала 10—15 дней.

Для выпойки молока при групповом содержании телят применяют групповые поилки. Кроме того, можно пользоваться «столовыми», оборудованными приспособлениями для групповой фиксации (привязи) телят, что позволяет индивидуально нормировать кормление их молоком и обратом.

Сухие концентрированные корма, сено и сочные корма телятам скармливают в групповых кормушках.

На выгульные дворики телят систематически выпускают с 2-недельного возраста. Продолжительность прогулок в первые 5—7 дней составляет 10—20 минут. К месячному возрасту их постепенно увеличивают до 35—40 минут, к 2-месячному— до 1—1V2 часа и к 3-месячному — до 2—4 часов. При температуре воздуха ниже —20° в дни с сильными ветрами прогулки отменяют. В результате систематических прогулок у животных дыхание становится менее частым и глубоким, пульс более редким и лучшего наполнения, возрастает содержание в крови эритроцитов,

гемоглобина, растет резервная щелочность плазмы крови, увеличиваются привесы, реже появляются заболевания органов пищеварения и дыхания. Поддержание в телятнике равномерной температуры, чистоты и сухости воздуха, а также регулярные прогулки телят на воздухе являются хорошим средством предупреждения легочных заболеваний и прежде всего бронхопневмонией. В зимние месяцы для прогулок телят желательно использовать дневные часы (от 11 до 14 часов). Во время прогулок следят, чтобы маленькие телята не ложились не снег и сырую землю.

В загонах для прогулок устраивают кормушки, в которых телятам скармливают сено, а в не морозную погоду и силос.

В некоторых хозяйствах (например, в совхозе «Омский») зимой телят выращивают в не отапливаемых помещениях, что способствует закалке их, повышению стойкости к заболеваниям, улучшению обмена веществ. Для этого необходимо иметь сухие, просторные, светлые, хорошо вентилируемые телятники. В клетке у теленка за счет выделяемого организмом тепла, поглощаемого подстилкой, создается свой микроклимат, отличающийся большим постоянством. В сильные морозы клетку сверху закрывают слоем соломы и между наружными стенами и клетками, а также между клетками кладут солому. Температура воздуха в клетке постоянно бывает в пределах от —4° до +4°. Телята привыкают к холоду, у них бывает густой шерстный покров, хорошо развиваются органы дыхания и всегда поддерживается на высоком уровне аппетит.

Чтобы предупредить распространение заболеваний телят, необходимо постоянно следить за их состоянием. При первом же появлении нарушений нормальных функций у теленка телятница должна изолировать его и сообщить об этом ветеринарному специалисту.

С месячного возраста в рацион телят вводят вареный картофель и приучают животных к поеданию силоса. Для профилактики желудочно-кишечных заболеваний и обогащения рациона витаминами молодняку выпаивают сенной настой. Готовят его следующим образом. Мелкое зеленое луговое сено закладывают в молочные бидоны и заливают кипяченой, остуженной до 65—70°, водой. На 1 кг сена расходуют 6 л воды. Бидоны плотно закрывают и оставляют на 3—4 часа. Полученный настой процеживают, добавляют в него соль (5—8 г на 1 л) и выпаивают телятам (от 0,5 до 3 л в зависимости от возраста).

Для удовлетворения потребности в белке при выращивании телят в корм добавляют саратовскую закваску, которая состоит из дрожжевых грибков и молочнокислых бактерий. Белок дрожжей по составу аминокислот приближается к белкам животного происхождения. Он хорошо усваивается организмом, содержит незаменимые аминокислоты, витамины, ферменты, органические кислоты и микроэлементы, играющие большую роль в обмене веществ. Особый интерес представляет наличие в дрожжах витаминов группы В. Кормовые дрожжи возбуждают аппетит у животных, предупреждают рахит, желудочно-кишечные и другие заболевания. На ферме эту закваску приготавливают сами телятницы. Скармливать закваску телятам начинают с 2-месячного возраста по 100—200 мл, к шести месяцам эту норму доводят до 2—3 л.

В некоторых хозяйствах иногда отмечают заболевания коров бруцеллезом и туберкулезом. Телята от коров с положительными реакциями на туберкулин и давшими при исследовании сывороток крови положительные реакции на бруцеллез в первые дни получают материнское молозиво, а затем молоко от здоровых новотельных коров. Такие телята до 4-месячного возраста находятся отдельно от здоровых телят. Если при соответствующих исследованиях они будут иметь отрицательные реакции, их помещают вместе с остальными здоровыми телятами хозяйств.

В летний период телят содержат в лагерях, для чего выделяют более сухие участки с хорошей злаково-бобовой растительностью. В лагерях на 25—30 голов делают отдельные просторные загоны, в которых устраивают навесы, защищенные с трех сторон стенами.

К пастбищам телят приучают с 15—20-дневного возраста.

В хозяйствах, где нет пастбищ, телятам предоставляют ежедневно активную прогулку в течение 2—4 часов, в зависимости от возраста, на специально отведенном участке или прогоне.

Практикуемый в ряде хозяйств сменно-групповой способ выращивания телят под коровами-кормилицами значительно упрощает технику кормления телят и обеспечивает их лучшее состояние здоровья и сохранение. При таком выращивании теленок получает доброкачественное молоко нужной температуры и мелкими порциями. Такое молоко почти свободно от микробов и обладает иммунными свойствами, что предохраняет телят от заболеваний и способствует лучшему усвоению и использованию ими питательных веществ.

При сменно-групповом способе под одной коровой посменно выращивают несколько групп телят. Для такого выращивания подбирают здоровых коров-кормилиц со спокойным темпераментом и средней упитанностью.

Особое внимание обращают на состояние вымени и сосков.

В рационы коров-кормилиц вводят хорошее сено 4—8 кг, доброкачественный силос 20—24 кг, корнеплоды и концентраты в зависимости от продуктивности, определяемой по контрольным удоям.

При определении числа кормилиц учитывают их молочную продуктивность, а также ожидаемое поступление телят по месяцам года. Лучшие результаты получаются, когда на каждого теленка в группе приходится 4,0—4,5 кг молока. При такой норме молока телята быстро начинают поедать концентраты, сочные и грубые корма, хорошо растут.

Здоровых новорожденных телят начинают подпускать под корову-кормилицу в возрасте 5—6 дней, причем подбирают группу телят, близких по возрасту, живому весу и темпераменту. Желательно, чтобы разница в возрасте у телят не превышала 10 дней и в весе 10 кг.

Кормилица подпускает телят тогда, когда вымя у нее хорошо наполнено молоком. Поэтому перед первым подпуском телят корову не доят в течение 10—12 часов. Вымя кормилицы обмывают и массируют, а первые порции молока сдаивают и им смачивают спину и круп телят.

Обычно телят содержат в одном помещении с коровами в отдельных клетках и подпускают под кормилиц три раза в сутки. С первых дней выращивания под коровой телят приучают к поеданию хорошего сена, концентратов (в сухом виде) и сочных кормов, для этого в клетках устраивают кормушки. Для поения телят клетки оборудуют автопоилками или в них ставят ведра с доброкачественной водой.

Чтобы предохранить телят от желудочно-кишечных заболевании, следят за чистотой вымени и сосков коров-кормилиц. Кроме того, их необходимо обеспечивать чистой и сухой подстилкой. Отнимают телят от коров-кормилиц обычно сразу в возрасте около трех месяцев. В тех случаях, когда телятам скармливают обрат или полноценные концентрированные корма, их можно отнимать в 60—70-дневном возрасте. После отъема проводят групповое кормление телят по принятым схемам и планам роста.

Опыт колхозов и совхозов показывает, что обслуживать 14—16 коров-кормилиц и одновременно выращиваемых под ними 50—60 телят может одна телятница.

В хозяйствах с мясным направлением применяют выращивание одного теленка под коровой на протяжении всей лактации в течение 7—8 месяцев.

В таких хозяйствах наиболее целесообразен сезонный зимне-весенний отел (февраль — апрель).

Отел мясных коров следует проводить в родильном отделении, которое оборудуют в одной из секций скотного двора. Как только теленок начнет вставать, ему помогают подняться и дают пососать вымя матери. Особенно внимательно следят, как сосет теленок и каково состояние пищеварения у него в течение первых 3—4 дней.

В родильном отделении коровы с новорожденными телятами находятся 7—10 дней. После этого 3—4 недели их содержат небольшими группами (по 10—15 коров и телят), а затем переводят в общую секцию коровника. В стойловый период в коровнике на одну корову с теленком отводят площадь 7—10 м 2 . В пастбищный период коров с телятами содержат на пастбище. В стойловый период при выращивании под коровой телят подкармливают концентратами, силосом, травой или сеном, а также минеральными веществами. Для этого внутри коровника отгораживают небольшой загон из расчета 1,2 м 2 на каждого теленка и ставят туда подкормку. Нижнюю жердь располагают на высоте 1 м, чтобы коровы не могли проходить в загон для телят. Телятам обеспечивают свободный доступ к воде.

В некоторых хозяйствах мясомолочные направления, в которых имеются наряду с молочными специализированные мясные фермы, применяют сдвоенный подсос, то есть под коровой с мясной фермы выращивают до 7—8 месяцев двух телят, причем один из них — от коровы молочной фермы. Такой способ значительно облегчает технику кормления телят, способствует хорошему их сохранению и росту, снижает затраты труда по уходу за ними, а также позволяет более рационально организовать в хозяйстве производство молока и мяса путем создания ферм, специализированных по производственному направлению.

Наследственные свойства высокой продуктивности животных реализуются только при хороших условиях выращивания молодняка для пополнения (ремонта) как маточного поголовья, так и состава производителей. Большое значение при этом имеет соблюдение требований зоогигиены в отношении кормления животных, содержания их и ухода за ними.

Содержание ремонтных телок проводят с учетом особенностей разводимой породы скота и условий хозяйства. Основные задачи их правильного выращивания — обеспечение нормального роста, развития и своевременного оплодотворения.

Кормят и содержат ремонтных телок по группам.

В одной группе телок в возрасте старше шести месяцев можно содержать до 20—25 голов при разнице в их возрасте не свыше одного месяца.

Желательно, чтобы ремонтным телкам (в зависимости от возраста) давали сена не менее 1,5—2,5 кг в сутки, а солому скармливали вволю. На рационах из силоса и грубых кормов телки за зимний период могут давать суточные привесы по 300—400 г. Для получения суточных привесов по 550—600 г в рацион молодняка включают небольшие количества концентрированных кормов. Такие рационы, сбалансированные по содержанию в них питательных веществ, способствуют формированию высокопродуктивных животных. В стойловый период телок регулярно выпускают на прогулки продолжительностью 4—6 часов. Во время прогулок им в загонах могут скармливать грубые корма.

В летний период рацион должен состоять из зеленого корма на пастбище или в подкормке. Примерные количества зеленых кормов в сутки на голову: в возрасте 7—9 месяцев— 18—22 кг, 10—12 месяцев — 22—26 кг, 13—15 месяцев — 26—30 кг, 16—18 месяцев — 30—35 кг и 19—24 месяцев — 35—40 кг.

Пастбищное содержание телок способствует укреплению костяка, развитию мышечной ткани и внутренних органов. В этот период в организме накапливаются запасы витамина А, питательных и минеральных веществ. Это повышает устойчивость молодняка к различным заболеваниям и способствует нормальному росту и развитию их в последующий стойловый период.

При пастбищном содержании телок и бычков большое значение имеет использование пастбищ по загонной системе, в результате чего значительно лучше используется травостой и повышаются привесы молодняка на 30—34%. На каждом загоне молодняк пасут, в зависимости от травостоя, 3—5 дней. Повторное стравливание отавы на участке проводят через 3—4 недели, то есть когда все загоны будут использованы. После каждого использования под выпас на загоне подкашивают не съеденные остатки травы и разравнивают оставленный животными кал.

Телок старшего возраста переводят в более отдаленные пастбища, где их содержат в летних лагерях.

При летнем лагерном содержании ремонтным телкам предоставляют активные прогулки по 4—6 часов в сутки. Это обеспечивает формирование более молочных животных и лучшее развитие у них костной и мышечной ткани, а также сердца и легких.

Распорядок дня при пастбищном содержании должен способствовать лучшему поеданию животными травы.

Поэтому для пастьбы молодняка используют утренние и вечерние часы суток, когда животные охотнее поедают увлажненную росой траву и их меньше беспокоят жалящие насекомые. Большое значение также имеет обеспечение, животных хорошим водопоем не менее трех раз в сутки.

Летом для телок устраивают на возвышенных местах загоны площадью от 14—16 м 2 на каждую голову при пастбищном содержании и по 16—20 м а при стойлово — лагерном. Для телок до одного года полезно иметь навесы из расчета по 4—6 м 2 на голову. Загоны необходимо ежедневно очищать от навоза.

Для скармливания зеленых кормов, силоса и других кормов в лагерях делают кормушки (из расчета на одну голову) длиной 30—40 см для телок до года и 50—70 см — для молодняка старшего возраста.

Кормление и содержание племенных бычков в после-молочный период должны быть с учетом обеспечения хорошего развития костной ткани, мускулатуры и внутренних органов, а также половой активности, высокой воспроизводительной способности и спокойного темперамента.

Для хорошего развития племенных бычков обильно и полноценно кормят, чтобы их привесы были не ниже 750—800 г в сутки. Это позволит начать использовать их с 14—16-месячиого возраста.

Ежедневно бычкам предоставляют продолжительные активные прогулки в течение 3—4 часов. В тех случаях, если племенные бычки получают обильное кормление, но не имеют активного моциона, у них появляется склонность к ожирению. Это неблагоприятно сказывается на воспроизводительной функции и способствует выработке дурных привычек.

В племенных хозяйствах, где применяют пастбищное содержание, бычков, начиная с 5—6-месячного возраста, пасут в отдельном стаде.

В летний период для круглосуточного содержания племенных бычков на воздухе оборудуют лагеря, в которых устраивают для них кормушки для подкормки и автопоилки или ставят корыта для воды. В стойловый период племенных бычков нужно больше выпускать днем в открытые загоны. Из бычков одинакового возраста и веса следует формировать группы, что в дальнейшем имеет большое значение в период при использовании их па станциях искусственного осеменения.

Источник