Методика определения гигроскопической влаги почвы

2 Методика определения гигроскопической влаги почвы

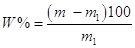

Навеску почвы 2-5 г берут на аналитических весах в предварительно высушенных при температуре 100-105 0 С и взвешенных стеклянных бюксах (бюксы взвешивают с крышками). Бюксы с почвой в течение 5 ч выдерживают в сушильном шкафу при температуре 100-105 0 С. С помощью щипцов с резиновыми наконечниками бюксы вынимают из сушильного шкафа, закрывают крышками, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Условились считать, что выдерживание почвы в течение 5 ч при температуре 100-105 0 С приводит к полной потере гигроскопической влаги. Если необходимо проверить полноту удаления гигроскопической влаги, бюксы с почвой снова ставят в сушильный шкаф на 1,5-3 ч и взвешивают. Высушивание прекращают, если масса равна или больше результата предыдущего взвешивания (увеличение массы может произойти за счет окисления некоторых компонентов почв). Расчет массовой доли гигроскопической влаги (%) проводят по уравнению:

Где m – масса воздушно-сухой почвы, г; m1 – масса высушенной почвы, г.

2.1 Определение C и органических соединений по Тюрину

Приборы и реактивы:Аналитические весы, Колба коническая термостойкая на 100 мл.,воронка стеклянная диаметром 3см,бюретка на 25 мл.,пипетка медицинская,фильтровальная бумага, хромовая смесь 0,4н,соль Мора 0,2 н, ФАК 0,2%,KMnO4.

Взять мелкодисперсную навеску 0,5 г,Поместить в колбу емкостью 100 мл. Затем в колбочки пипеткой прилить по каплям 10 мл 0,4 н р-ра K2Cr2O7 в H2SO4.Осторжно взболтать и поставить на эл. плитку.Кипятят 5 минут,одновременно проводят холостое кипячение без почвы, только 10 млK2Cr2O7.

После кипячения колбы охлаждают. Смывают капли хромовой смеси дистиллированной водой в колбочку и, добавив 4-5 капель 0,2% р-ра ФАК, титруют 0,2 н соли Мора.Переход окраски из вишнево-фиолетовой в зеленую. Одновременно проводят холостое титрование. По объему соли Мора, пошедшего на титрование,определяют колличество хромовой смеси, не израсходованной на окисление органического вещ-ва почвы. При титровании солью Мора избытка K2Cr2O7 происходит реакция:

Содержание углерода вычисляют по формуле:

Где Vхол-объем соли Мора(мл) пошедший на титрование 10 мл K2Cr2O7.

2.2 Определение фенола в почве

Приборы и реактивы: п-нитроаналин,NaNo2(1н), Н2SО4(разбавл), Na2CO3(2н), смесь: уксуская кислота- бутанол- вода (3:5:2)

Растворяют 5г фенола в дистиллированной воде , разбавляют до 1л.Отбирают 1мл этого раствора , содержащий 5 мл фенола , вносим в делительную воронку, прибавляем 1 мл H2SО4, 25 мл Na2СО3, 2,5 мл п-нитроаналина. Затем прибавляем еще 50 мл H2SО4 и экстрагируют краситель 50 мл хлорбензола. Бензольный экстракт фильтруют в 50 мл колбу и доводят до метки чистым хлорбензолом (0,1 мл фенола содержит).

Далее вносим на покрытое смесью стекло, следующие концентрации: 5,0; 10,0; 20,0; 70,0; и Х мкг. Помещаем пластинку в хроматографическую камеру. Пятна фенола (розово-сиреневого цвета) появляются на расстоянии 1-15 см от стартовой линии.(Rf=0.1).

Каждое пятно экстрагируют изопропанольной смесью и измеряют оптическую плотность экстрактов при λ=540нм.

По градуировочному графику находят содержание фенола.

2.3 Определение общей щелочности и щелочности, обусловленной карбонат-ионами

Навеску почвы массой 40,0 г помещают в сухую колбу или другую емкость вместимостью 250 мл. К почве с помощью мерного цилиндра приливают 100 мл. 1 М раствора KCl. Содержимое колбы взбалтывают 1 час и фильтруют через складчатый фильтр в сухую коническую колбу. Чтобы получить прозрачные фильтраты, на фильтр переносят как можно больше почвы. Первые порции фильтрата могут опалесцировать, их перефильтровывают. Вытяжка должна быть прозрачной.

В полученной 1 М KCl-вытяжке определяют концентрацию карбонат-ионов. Для этого из мерной колбы в коническую колбу для титрования вместимостью 100 мл прибавляют 25 мл аликвоты раствора и несколько капель фенолфталеина. Титруют 0,01 М раствором H2SO4 до обесцвечивания розовой окраски раствора. Записывают объем титранта V1, пошедший на титрование.

Далее определяют общую щелочность. Для этого из мерной колбы в коническую колбу для титрования вместимостью 100 мл прибавляют 25 мл аликвоты раствора и несколько капель метилового-оранжевого. Титруют 0,01 М раствором H2SO4 до изменения окраски раствора из желтой в оранжевую. Записывают объем титранта V2, пошедший на титрование.

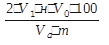

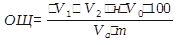

Концентрацию карбонат-ионов и общую щелочность вычисляют по формулам:

где н – нормальность кислоты; Vа – объем аликвоты, мл; V0 – объем, добавленный к навеске почвы, мл; m – навеска почвы, г.

Источник

Гигроскопичность почвы как определить

Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений

Soils. Methods of determination of moisture, maximum hygroscopic moisture and moisture of steady plant fading

Дата введения 1990-06-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.89 N 2924

3. Срок первой проверки — 1994 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта, подпункта, приложения

1.2; 2.1.2; 2.2; 3.1.2; 3.2

6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2005 г.

Настоящий стандарт распространяется на некаменистые почвы, т.е. почвы, в которых массовая доля частиц крупнее 3 мм не превышает 0,5%, и устанавливает методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений.

1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ

Сущность метода заключается в определении потери влаги при высушивании почвы.

Предельное значение суммарной относительной погрешности метода при доверительной вероятности =0,95 составляет, % от измеряемой величины:

1.1. Метод отбора проб

1.1.1. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение почвенных проб — по ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ 17.4.4.02, ГОСТ 12071, для агрохимических исследований — по ГОСТ 28168.

1.1.2. Пробу, поступившую на анализ, тщательно перемешивают. Методом квартования из нее отбирают две аналитические пробы массой 15-50 г каждая (чем ниже влажность, тем больше масса пробы).

1.2. Аппаратура, материалы и реактивы

Весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 100 г по ГОСТ 24104*.

* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104-2001 (здесь и далее).

Гири аналитические 2-го класса точности по ГОСТ 7328*.

* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 7328-2001.

Шкаф сушильный с регулятором температуры от 80 до 105°С с погрешностью регулирования до 2°С.

Стаканчики весовые алюминиевые с крышками ВС-1.

Эксикатор исполнения 2 по ГОСТ 25336 со вставкой исполнения 1 по ГОСТ 9147.

Кальций хлористый технический.

1.3. Подготовка к анализу

1.3.1. Подготовку весов, сушильного шкафа, весовых стаканчиков и эксикатора выполняют согласно приложению 1.

1.3.2. Чистые пронумерованные стаканчики ВС-1 сушат в шкафу при температуре (105±2)°С в течение 1 ч, вынимают из шкафа, охлаждают в эксикаторе с хлористым кальцием и взвешивают с погрешностью не более 0,1 г.

1.4. Проведение анализа

1.4.1. Аналитические почвенные пробы помещают в пронумерованные, высушенные и взвешенные стаканчики и закрывают их крышками.

1.4.2. Стаканчики и почву в стаканчиках взвешивают с погрешностью не более 0,1 г.

1.4.3. Стаканчики открывают и вместе с крышками помещают в нагретый сушильный шкаф.

Почву высушивают до постоянной массы при температуре:

(105±2)°С — все почвы, за исключением загипсованных;

(80±2)°С — загипсованные почвы.

Время высушивания до первого взвешивания:

незагипсованных почв: песчаных — 3 ч, других — 5 ч;

загипсованных почв — 8 ч.

Время последующего высушивания:

песчаных почв — 1 ч;

других почв, в том числе загипсованных — 2 ч.

1.4.4. После каждого высушивания стаканчики с почвой закрывают крышками, охлаждают в эксикаторе с хлористым кальцием и взвешивают с погрешностью не более 0,1 г. Если взвешивание производят не позднее 30 мин после высушивания, можно охлаждать закрытые стаканчики на открытом воздухе без эксикатора. Высушивания и взвешивания прекращают, если разность между повторными взвешиваниями не превышает 0,2 г. Почвы с высоким содержанием органического вещества могут при повторных взвешиваниях иметь большую массу, чем при предыдущих, из-за окисления органического вещества при высушивании. В таких случаях для расчетов следует брать наименьшую массу.

1.5. Обработка результатов

1.5.1. Массовое отношение влаги в почве ( ) в процентах вычисляют по формуле

где — масса влажной почвы со стаканчиком и крышкой, г;

— масса высушенной почвы со стаканчиком и крышкой, г;

— масса пустого стаканчика с крышкой, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений. Вычисления проводят до второго десятичного знака с последующим округлением результата до первого десятичного знака.

1.5.2. Допускаемые относительные отклонения результатов параллельных определений от их среднего арифметического при доверительной вероятности =0,95 составляют, % от измеряемой величины:

Источник

Гигроскопичность почвы как определить

Гигроскопичность почвы — измеряется увеличением веса почвы, высушенной при 100°С и помещенной в пространстве, где воздух насыщен водяными парами, и выражается в процентах веса почвы в сухом состоянии. Газообразная вода, задержанная почвой вследствие ее Гигроскопичность почвы, называется гигроскопической. Она всегда содержится в почве (около 10—12%), как бы ни была, по-видимому, суха последняя, но не может служить для удовлетворения потребности растений в воде. а) Вначале — в первые двое суток — поглощение водяных паров почвой идет быстрее и бывает обильнее, чем впоследствии, когда оно мало-помалу начнет ослабевать. По исследованиям Шюблера и Троммера (цифры приводимые последним показаны ниже в скобках) 1000 частей почвы поглощают, по весу, таких же весовых частей водяных паров:

| по истечении часов: | ||||

| 12 | 24 | 48 | 72 | |

| Кварцевый песок | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Гипс | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Углекислая известь | (2) | (2) | (2,5) | (2,5) |

| Известковый песок | 2 | 3 | 3 | 3 |

| Углекислая магнезия в форме мелкоизмельченного магнезита | (16) | (20) | (25) | (28) |

| Отмученный полевой шпат | (20) | (24) | (24) | (24) |

| Тощая глина | 21 | 26 | 28 | 28 |

| Слоистый мергель | 24 | 29 | 32 | 33 |

| Жирная глина | 25 | 30 | 34 | 35 |

| Углекислая известь (тонкоизмельченная) | 26 | 31 | 35 | 35 |

| Пластичная глина | 30 | 36 | 40 | 41 |

| Тяжелая глинистая (пшеничная) почва | (35) | (40) | (44) | (55) |

| Садовая земля | 35 | 45 | 50 | 52 |

| Серая чистая глина | 37 | 42 | 48 | 49 |

| Белая глина | (40) | (46) | (50) | (55) |

| Магнезия (тонкоизмельченная) | 69 | 76 | 80 | 82 |

| Кислый торфяной перегной | (75) | (90) | (108) | (128) |

| Перегной | 80 | 97 | 110 | 120 |

| Кремневая (аморфная) кислота, полученная из кремневокислого кали | (80) | (151) | (200) | (248*) |

| Глинозем | (90) | (215) | (300) | (319) |

*) Резкое различие Гигроскопичность почвы аморфной кремневой кислоты, сравнительно с кварцевым песком — 80—248 и 0 — объясняется (Троммером) свойством поверхности их частиц.

б) Поглощение водяных паров почвой бывает тем сильнее, 1) чем больше влагоемкость почвы, хотя вещества, схожие в этом отношении, могут иметь различную Гигроскопичность почвы, как, напр., песок и слоистый мергель; 2) чем мельче составные частицы почвы (мелкозем) или чем больше заключается их в данном объеме, как видно из вышеприведенной таблицы относительно углекислой извести; 3) чем богаче содержание в почве перегноя [Способ образования перегноя влияет на его Гигроскопичность почвы: торфяной перегной гораздо менее гигроскопичен, чем полученный из скотского навоза. По Шумахеру («Physik des Bodens», 1 8 67), Гигроскопичность почвы перегнойной песчаной почвы после прокаливания изменилась с 8% на 0,12%], некристаллической кремневой кислоты и глины, так что в общем справедливо, что плодородные почвы отличаются большей Гигроскопичность почвы; но заключение (Деви), что Гигроскопичность почвы может служить признаком плодородия, не совсем верно; так, напр., чистая бесплодная глина поглотила в течение 12 часов 37 г воды, а весьма плодородная садовая земля только 35, и 4) чем более насыщен водяными парами воздух, прилегающий к почве [Если воздух, насыщенный до известной степени парами воды, соприкасается с почвой, то смотря по состоянию последней, или ею поглощаются водяные пары из воздуха, или, наоборот, выделяются в воздухе, пока не наступит равновесие.]. С повышением температуры Гигроскопичность почвы понижается и при 100°С равна 0.

По Кнопу, Гигроскопичность почвы почвы p не зависит от относительной влажности воздуха, а от коэффициента конденсации С, изменяющегося сообразно с различием почвы, и пропорционально квадрату температуры T, считаемой по Реомюру от точки кипения вниз; таким образом

По этой формуле С должно быть величиной постоянной для одного и того же тела, при одном и том же его состоянии, между тем, сам же Кноп нашел их различными; так, напр., у трех глиняных пластинок отношение наименьшей величины для С 2 к наибольшей было как 1:1,22:1,45:1,57. А. Н. Шишкиным предложена другая формула, по которой количество водяных паров, поглощаемых данным телом,

где α есть абсолютный коэффициент конденсации, зависящий от самой природы данного тела; ß величина поверхности тела; произведение же

— физический коэффициент конденсации, Т температура, считаемая по термометру Реомюра сверху вниз и W величина, зависящая от влажности воздуха и от физического коэффициента конденсации.

Источник