Засоление почв

Когда в поверхностном почвенном слое обильно скапливаются электролитные соли, говорят о засолении, губительном для культурных растений, снижающем урожайность. Явление распространенное. По результатам исследования ООН, засоленные почвы охватывают почти 25% суши.

Что такое засоление почв?

Засоление почв – скопление в почвенных слоях, доступных для проникновения корневой системы, значительного количества (0,2% от почвенной массы) сульфатов, хлоридов, карбонатов, подавляющих жизнеспособность растений.

Явление наиболее характерно для низменных местностей, расположенных в природных зонах с аридным (засушливым) климатом. Особенно подвержены засолению орошаемые сельскохозяйственные земли.

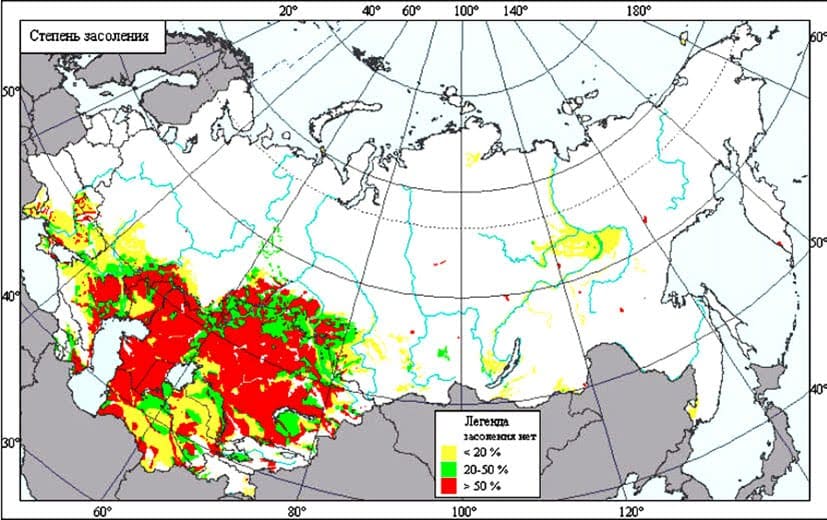

Обширные площади солонцов располагаются в пустынях и полупустынях Средней Азии, Австралии, Южной Америки, севера Африки, запада США. В России площадь, занимаемая солонцами, достигает 48 млн. га, а с учетом средне- и слабосолонцеватых почв 67 млн. га.

По степени насыщения солями выделяют грунты:

- слабозасоленные (урожайность падает на 25%);

- среднезасоленные (на 50%);

- засоленные (на 75%);

- сильнозасоленные (на 100%).

По глубине нахождения солевой массы в поверхностном слое грунты делят на:

- солончаковые (глубина до 30 см);

- солончаковатые (от 30 до 80 см);

- глубокие солончаковатые (от 80 до 150 см);

- глубокозасоленные (глубже 150 см).

По химическому составу засоление бывает:

- хлоридным (избыток хлорида магния и натрия);

- сульфатным (избыточное содержание сульфата магния и натрия);

- карбонатным (чрезмерное накопление карбонатных солей).

Засоление смертельно для растений. Из-за того, что осмотическое давление почвенной жидкости выше давления жидкости в растительных клетках, снижается объем поступления влаги в ткани растений. Это приводит к повышению транспирации, ухудшению клеточного дыхания, синтеза сахаров и других важных химических соединений. В результате растение усыхает и погибает.

Почвенные соли разделяются по степени вредности для растительных организмов:

- самые вредные – карбонат и гидрокарбонат натрия, хлорид натрия;

- средней вредности – хлорид кальция и магния, сульфат натрия;

- менее вредные – сульфат магния и кальция.

Почему происходит засоление почвы?

Выделяют два вида засоления:

- первичное (естественное);

- вторичное (вызванное антропогенной деятельностью).

Первичное засоление – медленно протекающий природный процесс, который в основном вызван подъемом солей из подземных вод к поверхностному слою грунта вследствие восходящего тока влаги. Явление возможно при определенной структуре породы и глубине нахождения соленых подземных вод. Растения поглощают поднявшуюся влагу, а соли остаются в почве и постепенно накапливаются до критического значения. Причиной засоления бывают и выпадающие осадки, поскольку даже в дождевой воде содержится некоторое количество растворенных солей.

Вторичное засоление почв наблюдается на орошаемых землях в условиях засушливого климата. На таких территориях подземные воды изначально находятся на значительной глубине, не смачивают поверхностный почвенный пласт. Но на освоенных территориях человек начинает использовать для полива сельскохозяйственных культур оросительную систему. Кроме того, что сама используемая для орошения вода содержит то или иное количество растворенных минералов, остающихся в почве после полива, но также постоянное смачивание почвы приводит к повышению уровня грунтовых вод. Достигнув поверхностного почвенного слоя, грунтовая вода испаряется, а входящие в ее состав соли накапливаются в земле.

То есть сельскохозяйственное производство в условиях аридного климата сопряжено с двумя большими взаимоисключающими проблемами:

- если не использовать оросительную систему, то урожая не добиться из-за дефицита влаги в почве;

- если орошать землю, то засоление станет неизбежным, и грунт утратит пригодность для выращивания культурных растений.

Борьба с засолением почвы

Для борьбы с засолением почвы применяются агротехнические, строительные, эксплуатационные меры. Задачи – возвращение уровня грунтовых вод в исходное состояние, уменьшение испаряемости почвенной влаги.

Строительные меры подразумевают:

- уменьшение фильтрационной потери воды посредством строительства лотковой сетки, облицованных каналов;

- оборудование оросительной системы современными гидротехническими постройками;

- автоматизирование распределения воды;

- использование техники полива без насыщения подземных вод;

- отведение для рисовых плантаций с дренажно-сбросной сеткой низменных участков;

- ограждение орошаемых территорий от влияния паводков и расположенных выше водоемов;

- оборудование дамб, дренажных труб, дренажно-сбросной сетки, нагорно-ловчих каналов.

Эксплуатационные меры включают:

- недопущение превышения плана расхода воды при круглосуточном использовании оросительной системы;

- соблюдение нормы подачи воды во все каналы;

- следование стандартам полива и промыва;

- снижение активности применения каналов в осенние и зимние месяцы;

- повышение производительности оросительной системы путем обновления и модернизации.

К агротехническим мерам относятся:

- посев травянистых многолетников, активно поглощающих соли;

- нормализация водно-солевого режима грунта путем взрыхления, боронования, зяблевой вспашки;

- внесение органической подкормки;

- гипсование;

- затенение грунта под растительным пологом;

- создание полос древесной растительности для нормализации микроклимата, снижения испаряемости почвенной влаги.

В результате вышеописанных мер удается понизить уровень подземных вод на орошаемых территориях. Земля постепенно приходит в норму. Потери урожая из года в год становятся меньше.

Источник

Тестовые задания по экологии

Тестовые задания по экологии «Промышленная экология, природопользование, экологические катастрофы»

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| testy.doc | 927.74 КБ |

Предварительный просмотр:

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Московской области

«Люберецкий политехнический техникум им.Ю.А.Гагарина»

« Тестовые задания по разделам экологии:

Природопользование, промышленная экология, экологические катастрофы»

и биологии с основами экологии

1. Началом пищевых цепей в водных экосистемах являются:

1. рыбы;

2. Эвтрофикация вызывается:

- кислотными дождями:

- сточными водами:

- ветровой эрозией;

- разливами нефти.

3. Состояние озера Байкал:

1. улучшается;

- ухудшается;

- остается без изменения;

- идет процесс самоочищеиия,

4. Главным виновником химического загрязнеыия воды является:

1. водная эрозия:

- ветровая эрозия;

- человек;

- гниение растений.

5. Мутность питьевой водопроводной воды должна быть по санитарной норме не более:

1. 0,5мг/л;

6. Пригодная для питья вода должна иметь рН:

7. Биоиндикатор чистой воды: 1. аир болотиыіі;

8. Биоипдикатором загрязненной воды является:

1. аир болотиыи:

9. Состояние малых рек:

1. улучшается;

- ухудшается;

- остается без изменения;

- не вызывает беспокойства,

10. Причиной обмеления малых рек является:

- глубокая вспашка;

- вырубка лесов;

- строительспкю дорог.

11. Увеличение лесистости бассейнов малых рек способствует:

1. увеличению поверхноспшого стока;

- увеличению подземного стока:

- водноой эрозии:

- увеличению сноса загрязнителей с полей.

12. Влияние строительства водохраншшщ на экосистему:

4. не окизываегп влияния.

13. Ширина водоохранной зоны зависит от:

- ширины реки;

- гяубины реки:

- других причіін.

14. Ширина водоохранной зоны для рек на расстоянии от 11 до 50 км от их истока

составляет:

15.Ширина водоохранной зоны для рек на расстоянии более 500 км от истока составляет:

16. Ширина водоохранной зоны водоема. имеющего площадь менее 2 км 2 , составляет:

1. ]00м;

17. Ширина прибрежных полос строгого оіраничения хозяйственной деятелыюсти

зависит от:

1. нопраблепия ветра;

2. скорости воды;

18. Иаиболая ширина прибрежной зоны 55-100 м устанавливается при наличии крутизны склонов более 3°, на которых имеется:

19. Грунтовая вода, которую мы используем для питья. в колодцах и неглубоких

скважинах считается заіцищенной от попадания антропогенного загрязнения сверху, если

мощность перекрывающих ее суглинков составляет:

20. Глиняный замок у колодца устраивается для:

- упрочнения сруба;

- экономии древесшы;

- выравнивания поверхности у колодца:

- зашиты воды от загрязнения.

1. Научно-технический прогресс

1. должен развиваться с учетом законов природы:

- должен устанавливать новые законы развития природы;

- не должен учитывать законы природы:

- развиваепгся вне зависимости от развития природы.

2. Постоянство кислорода в атмосфере поддерживается:

- животными;

- растениями;

- человеком:

- эрозией горных пород.

3. В крупных городах основным источником загрязнения воздуха являются:

1. тепловые электростанции:

- предприятия нефтехимии;

- предприятия строителъных материалов;

- автотранспорт.

4. Наибольшим источником сернистого газа, вызывающего кислотные дожди, являются:

1. тепловые электросгпанции;

- предприятия нефтехимии;

- предприятия строительных материалов;

- автотранспорт.

5. Автомобиль в среднем за год выбрасывает в атмосферу в виде пыли свинца:

1. 100 г;

6. Наибольшее количество загрязнеиий в атмосферу выбрасываехся грузовым автомобилем с двигателем:

1. внутреннего сгоранш;

7. Главными загрязнителями Ладожского озера и Байкала являются стоки:

1. с целлюлозно-бумажных комбинатов;

- с сельскохозяйственных полей;

- коммупального хозяйства:

- с нефтеперерабатывающих заводов.

8. Самый лучший метод очистки воды от загрязнения органическими веществами:

1. механический;

9. Биологический метод очистки воды от загрязнения основан на использовании:

1. рыб:

10. Для обезвреживания сбрасываемых в водоем промышлеиных «очищенных» вод

требуется разбавление чистой природной водой:

11. Радиус площади антропогенного загрязнеггия окружающей среды у промышленыого города с населением более 1 млн. человек:

12. Радиус площади антропогенного загрязнения окружающей среды у промышленного города с иаселением 50-100 тыс. человек:

13. В среднем на одного жителя России в сутки расходуется воды:

14. К первому классу опасности относится загрязияющее почву вещество:

1. бензопирен;

15. Рекультивация земель — это:

- карьерные земелъные работы;

- восстановление разрушенных земелъ;

- распашка целины:

- сокращение площади сельскохозяйственных полей.

16. Единственный экологически оправданный способ борьбы с промышленными

- закапывание;

- хранение в контейнерах;

- утилизация.

17. Экологизация промышленности — это:

- укрупнение предприятий;

- уменъшение количества предприятий;

- безотходное производство;

- строшпельство высоких заводскш труб.

18. Исиользование вторичного сырья для экосистем:

- полезно:

- вредно;

- безразлично;

- нарушает пищевые цепи.

19. Из 1 т макулатуры можно изготовитъ ученических тетрадей:

1. 1000;

20. Экологически чистые источники энергии:

1. тепловые злектростанции;

- дизельные двигатели;

- атомные электростанции;

- солнечные батареи,

Источник

Засоление почв

Обильное накопление солей в верхнем плодородном слое – это засоление почв, смертельное для растений и мелкой фауны явление. Проблема с каждым годом становится актуальнее, уже сейчас 25% земли постепенно превращается в бесплодные солончаки.

Что такое засоление почв

Это постепенное накопление в поверхностном почвенном пласте карбонатных, хлоридных и сульфатных солей в таком количестве, что развитие растительности становится невозможным. Всего 0,1% минеральных соединений в сухом весе почвы – фактор, что делает территорию непригодной для сельскохозяйственного использования.

Засоленный грунт называется солончаком. Засоление – характерный процесс на территории с жарким климатом и малым количеством осадков. Особенно подвержена засолению природная зона пустынь. На эксплуатируемых территориях засоление происходит в низменностях, там, где практикуется искусственное орошение.

Соленые почвы покрывают большие площади Средней Азии, юга Казахстана, западных гористых зон США, австралийских, южноамериканских и североафриканских пустынь и полупустынь. На территории России засоление прогрессирует на юге Сибири, алтайских предгорьях, в нижнем Поволжье. На 1/5 российских сельхозугодий отмечается повышенное содержание солей, что в большинстве случаев обусловлено ошибками земледелия.

Причины

По причине возникновения засоление почвы бывает:

- первичным – вызванным естественными процессами;

- вторичным – обусловленным действиями человека.

Первый вид засоления происходит там, где действуют факторы разрушения плодородной почвы: погода преимущественно жаркая, осадки отмечаются редко, а у подземных вод, что залегают близко к почвенной поверхности, повышенная минерализация. Осадки настолько редки, что почвенной влаги недостаточно для вымывания соли в нижние горизонты.

Климатические условия способствуют нагреванию поверхностного слоя почвы, в итоге влага испаряется, устремляется вверх с грунтовых вод. После испарения воды на почвенной поверхности остается солевой концентрат, цвет которого определяется минералами, что содержатся в подземных водах.

Особенно активно засоление почвы происходит на территориях с неровным рельефом, где невысокие холмы сменяются неглубокими низинами. На вершинах солевой концентрат накапливается быстрее, образует пятна, поскольку на возвышенностях влага быстрее испаряется.

Вторичное засоление – это следствие неграмотного орошения земли на территории, предрасположенной к образованию солончаков. Из-за чрезмерного полива избыток влаги просачивается вниз, соединяется с подземными водами, насыщенными минералами. Солевой концентрат, разбавленный водой, продвигается в верхний почвенный пласт. Такое происходит, когда угодья поливают не из глубоких скважин, где минерализация слабая, а из поверхностных источников.

Второй антропогенный фактор засоления – избыточное применение минеральных удобрений. Растения не могут поглотить все вещества, те накапливаются на почвенной поверхности.

Виды засоления почвы

По степени накопления солей почвы бывают:

- слабозасоленными – количество урожая снижается на 25%;

- среднезасоленными – 50%;

- засоленными – 75%;

- сильнозасоленными – полная гибель урожая неизбежна.

Выделяют следующие виды почв по глубине солевого пласта:

- солончаки – до 0,3 м;

- солончаковатые – 0,3-0,8 м;

- глубоко солончаковатые – 0,8-1,5 м;

- глубоко засоленные – от 1,5 м.

По солевому составу процесс бывает:

- сульфатным – MgSO4 и NaSO4;

- хлоридным – NaCl и MgCl2;

- карбонатным – Na2CO3 и NaHCO3 – самые вредные для растений соли.

Последствия

Для слаборазвитых стран Африки и Средней Азии засоление – экологическая катастрофа. Засоленную территорию невозможно использовать для хозяйственных целей, даже самые неприхотливые растения не выживут.

Соль в высокой концентрации – смерть для растительного организма. Осмотическое давление минерального раствора выше давления растительных соков, из-за чего снижается количество поглощаемой корневой системой влаги. Нарушается транспирация – движение жидкости от корней по сосудам растительных тканей с дальнейшим испарением через листья и стебли. Происходит сбой процессов метаболизма, в клетках не образуются сахара. Итог – усыхание растения.

Негативное влияние засоления на фауну не менее сильное, чем на флору. В соленой почве не выживают насекомые, черви, бактерии, существование которых необходимо для поддержания экосистемы.

Засоленную территорию аграрии обычно забрасывают. А соль продолжает накапливаться. В результате образуется соленое озеро. И число таких озер на планете растет ускоренными темпами.

Борьба с засолением почв

Возврат уровня подземных вод в изначальное состояние и уменьшение испарения влаги – меры, что помогают пусть не остановить, но задержать почвенную деградацию. Сегодня ученые и аграрии применяют несколько способов предотвращения распространения солончаков:

- Вымывание соли – мероприятие, при котором 1 м2 площади заливают минимум 100 л воды. Огромный объем жидкости очищает почву от минеральных излишков. Метод актуален только для больших незасеянных пространств, иначе растения просто сгниют.

Наука предоставила современным аграриям много способов восстановления плодородия. Нужно лишь не игнорировать процесс засоления почвы, действовать ответственно, приложить время и средства для искоренения проблемы на начальном этапе.

Источник