Среднеазиатская высохшая почва

Последняя бука буква «р»

Ответ на вопрос «Среднеазиатская высохшая почва «, 5 (пять) букв:

такыр

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова такыр

Определение слова такыр в словарях

Википедия Значение слова в словаре Википедия

Такыр : Такыр — форма рельефа, образуемая при высыхании засолённых почв в пустынях и полупустынях. Такыр — первая казахская рок-опера-балет.

Большая Советская Энциклопедия Значение слова в словаре Большая Советская Энциклопедия

(тюркский ≈ гладкий, ровный, голый), дно периодически пересыхающих озёр, расположенных в районах распространения глинистых пород пустынных и полупустынных зон. Во влажное время Т. покрыт тонким слоем воды, которая, высыхая, обнажает липкую, вязкую грязь; .

Примеры употребления слова такыр в литературе.

Управляемый автомедонтом вездеход шел зигзагами, лавируя между барханами и лишь на такырах выходя на прямую.

Однако Мальгину было не до экскурсий и разглядывания пейзажей с борта такси местного транспортного узла, он только раз бросил взгляд на город — стандартный современный полис с пирамидально-купольной архитектурой — и бегло оглядел вечереющий — по местному времени шел уже шестой час дня — пустынный рельеф вокруг: песчаные гряды, барханы, бессточные котловины, островные горы на горизонте, сухие русла рек, такыры и солончаки.

Это отполированные ветрами глинистые такыры, растрескавшиеся на бесчисленное множество многоугольников, гладкие, словно каток, твердые, как бетон.

Он держался такыра и шагал на юг, где такырная почва сливалась с предгорьем.

Выдутые ветрами такыры блестели соляными кристаллами, и на сотни верст кругом небо было отрезано от земли, как мясничьим ножом, по ровной и мутной линии низкого горизонта.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Источник

Голодная степь — глинисто-солончаковая пустыня в Средней Азии: описание, освоение и хозяйственное значение

Голодная степь… Как нельзя лучше эту местность в Средней Азии охарактеризовал российский краевед и путешественник Илья Буяновский: «Стертый двадцатым веком регион, об исчезновении которого вряд ли кто-нибудь жалеет». Сегодня она выглядит совсем иначе, нежели 150 лет назад. Об истории освоения и хозяйственном значении Голодной степи мы подробно расскажем вам в нашей статье.

Пустыни Средней Азии

Рассказ о географии Таджикистана, Узбекистана или какой-либо другой страны региона будет неполным без упоминания о пустынях. В Центральной Азии они занимают огромные территории и являются неотъемлемой частью здешних природных ландшафтов. Причем здесь представлены все основные типы пустынь: глинисто-солончаковые, песчаные и каменистые.

Уникальной особенностью среднеазиатских пустынь являются существенные сезонные перепады температур. Летом воздух над ними прогревается до +40… +45 градусов, а вот зимой столбик термометра может опускаться значительно ниже нуля. В отдельных точках среднегодовые температурные амплитуды могут достигать 70 градусов!

В общей сложности пустыни Средней Азии занимают площадь в один миллион квадратных километров. Самые крупные из них – Кызылкум и Каракумы. А вот самой «запустыненной» страной региона является Узбекистан. Голодная степь по большей своей части находится именно здесь. Или правильнее будет сказать, находилась. О ней мы более подробно расскажем далее.

Голодная степь на карте

Пустыня, именуемая как Мирзачуль по-узбекски, образовалась на левом берегу реки Сырдарьи. Сегодня эту территорию делят между собой три государства: Узбекистан (Джизакская и Сырдарьинская область), Казахстан (Туркестанская область) и Таджикистан (Зафарабадский район). Общая площадь пустыни – свыше 10 000 кв. км. Она расположена в условном треугольнике между Ташкентом, Самаркандом и Ферганской долиной на востоке.

В настоящее время пустыня, собственно, таковой уже не является. Эти земли уже давно освоены и до неузнаваемости преобразованы человеком. Голодная степь в наши дни – это тучные поля, фруктовые сады, мелиоративные каналы и цветущие оазисы городов и поселков. Как это выглядит из космоса, можно увидеть на рисунке ниже.

Природные условия в пустыне

Выдающийся географ и путешественник П. П. Семенов-Тянь-Шанский в свое время так описывал этот край:

«В летнее время Голодная степь представляет собой сожженную солнцем желто-серую равнину, которая при палящем зное и полном отсутствии жизни вполне оправдывает свое название… Уже в мае трава желтеет, краски блекнут, улетают птицы, черепахи прячутся по норам… Здесь и там разбросанные кости верблюдов и разметанные ветром куски стеблей зонтичных растений, похожие на кости, еще больше усиливают гнетущее впечатление».

А вот еще одна великолепная цитата, оставленная одним из первых исследователей этой местности Н. Ф. Ульяновым:

«Если вам случится вдали увидеть караван, то вы заметите, что он торопится скрыться от вас из опасения, чтобы вы не стали просить воды, которой здесь дорожат больше всего».

К слову, в Туркестане еще давным-давно «голодной степью» называли безводные участки земли, расположенные между немногочисленными оазисами. Максимально полное представление о том, как выглядел этот регион до Октябрьской революции, можно составить по немногочисленным старинным фотографиям, сохранившимся до наших дней. Здесь наибольший интерес вызывают цветные снимки С. М. Прокудина-Горского, путешествовавшего по Средней Азии дважды (в 1906 и 1911 годах).

Геология и рельеф

Голодная степь – классический пример глинистой пустыни. Она образовалась на лесах и лессовидных суглинках. Фрагментарно здесь встречаются и солончаки – почвы, содержащие в себе повышенное количество водорастворимых солей. Южная часть пустыни сложена преимущественно пролювиальными отложениями временных водотоков, стекающих с отрогов Туркестанского хребта.

В геоморфологическом плане Голодная степь представляет собой плоскую равнину. Абсолютные высоты здесь колеблются в пределах от 230 до 385 метров. Пустыня расположена на трех террасах Сырдарьи. К самой реке она резко обрывается крутым уступом, высота которого достигает 10-20 метров.

Климат, флора и гидрография

Климат территории – резко континентальный. Средняя температура июля составляет 27,9 °С, января – 2,1 °С. За год здесь выпадает около 200-250 мм атмосферных осадков. При этом пик дождей приходится на весну. Гидрография региона представлена водотоками, стекающими с южных горных хребтов. Крупнейшие среди них – Санзар и Зааминсу. Воды этих рек разбираются на орошение сельскохозяйственных земель и снабжение ряда городов и кишлаков.

В Голодной степи наиболее распространены растения-эфемеры, вегетационный период которых приходится на короткий сезон дождей (конец марта – начало мая). Весной нераспаханные участки покрывает разноцветный травянистый ковер из мятлика, осоки и редких тюльпанов. К концу мая эта растительность выгорает, оставляя лишь солянки, полыни и верблюжью колючку. В настоящее время большая часть Голодной степи распахана и занята плантациями хлопчатника.

Мирзачуль: начало освоения

Голодная степь лишь на первый взгляд казалась мертвой и бесполезной. На самом деле она скрывала в себе колоссальные возможности. Каждую весну ее просторы покрывал ковер из сочных трав и ярко-красных маков, что говорило об исключительной плодородности здешних почв. И человек решил превратить этот пустынный регион в «цветущий край».

Освоение Голодной степи началось в конце XIX века, когда Туркестан окончательно вошел в состав Российской империи. В 1883 году сюда завезли семена новых сортов хлопчатника, которые значительно повысили урожайность культуры. К тому же первые пуды полученного сырца показали, что хлопок, выращенный в Туркестане, ни в чем не уступает по качеству американскому. Постепенно хлопчатник стал занимать все больше пахотных земель, вытесняя другие сельскохозяйственные культуры. Это, в свою очередь, поспособствовало расширению орошаемых площадей.

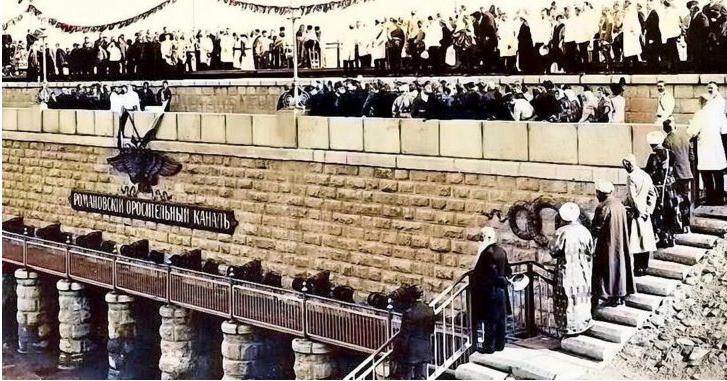

Накануне Первой мировой войны в Голодной степи развернулась активная кампания по строительству оросительных каналов. Первым ирригатором Туркестана традиционно называют князя Николая Романова. Он вложил миллион российских рублей, чтобы запустить воды Сырдарьи в каналы – колоссальные деньги на то время! Первый оросительный канал князь назвал в честь своего деда – императора Николая I.

Обводнение Голодной степи дало свой результат: к 1914 году валовые сборы хлопка в регионе выросли в семь раз.

Покорение: советский период

Окончательное превращение пустыни в «цветущий край» пришлось на советские времена. В 1950-1960-е годы здесь активно строились новые мелиоративные системы и электростанции, расширялись уже существующие каналы, создавались десятки совхозов. На очередное «освоение целины» съезжались тысячи людей – казахи, узбеки, русские, украинцы и даже корейцы. В качестве награды им выдавались почетные значки.

В это время в Голодной степи вырастают десятки новых поселков и городов. Среди них – Янгиер, Бахт, Гулистан и другие. В 1981 году была запущена Сырдарьинская ГРЭС с огромной 350-метровой трубой, дающая нынче треть электроэнергии Узбекистану. Многие участники покорения Голодной степи вспоминают о сотнях агитационных плакатов, которые были развешены вдоль дорог. Пожалуй, самым популярным был следующий лозунг: «Превратим пустыню – в цветущий край!» И его, кажется, воплотили в реальность.

Город Гулистан

Рассказывая о Голодной степи, нельзя хотя бы вкратце не упомянуть о негласной столице этого региона – городе Гулистане. С персидского языка его название переводится очень уместно – «цветочная страна». Любопытно, что до 1961 года он носил иное название – Мирзачуль.

На сегодняшний день Гулистан является административным центром Сырдарьинской области Узбекистана. В нем проживает 77 тысяч человек. В городе работает несколько заводов (в частности, ремонтно-механический и маслоэкстракционный), домостроительный комбинат и швейная фабрика.

Через Гулистан проходит искусственное русло канала Достык (в советские годы – канал им. Кирова) – крупнейшего в Сырдарьинской области. Он был построен еще до Первой мировой войны, а в конце 30-х годов расширен и удлинен. Сегодня его общая протяженность составляет 113 километров.

Современный Гулистан – важнейший транспортный и торговый узел в регионе. Сюда съезжаются за покупками жители с разных уголков Голодной степи. По среднеазиатским меркам город достаточно ухоженный и аккуратный. Из местных достопримечательностей стоит выделить внушительное здание областного музыкально-драматического театра имени А. Ходжаева, а также необычную Никольскую церквушку. Ее необычность состоит в том, что построена она была в советское время – в середине 50-х годов. И с тех пор не перестраивалась и никак не изменяла свой внешний облик.

Источник

Глинистая почва средней азии

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | |

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | |