Mse-Online.Ru

Создание глубокого пахотного слоя почвы

В ходе естественных процессов под совокупным влиянием факторов почвообразования на той или иной материнской породе сформировались различные типы почв. По своим генетическим особенностям, физическим, химическим свойствам они значительно различаются.

Так, характер профиля некоторых типов почв, например дерново-подзолистых, имеет отчетливо выраженную дифференциацию — наличие трех генетических горизонтов: перегнойного, подзолистого, иллювиального. Гумус распределяется, как правило, так, что с глубиной его содержание уменьшается, состав поглощенных оснований изменяется, отношение окислов железа, алюминия и марганца к окиси кремния с глубиной также изменяется. В связи с этим и сами способы углубления и окультуривания пахотного слоя на различных типах почвы различны.

Создание глубокого культурного пахотного слоя на дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Главной задачей земледелия на ближайшее время является доведение мощности пахотного слоя почвы до 25—30 см. Основой образования культурного слоя почвы служит существующий перегнойный горизонт.

К настоящему времени наметилось несколько способов углубления и окультуривания пахотного слоя этих почв. Их можно объединить в две большие группы: 1) постепенное углубление и 2) коренная переделка профиля почвы.

Для постепенного углубления пахотного слоя используются три варианта:

1. С увеличением глубины вспашки в пахотный слой вовлекается часть перегнойного, обычно подзолистого горизонта, которая последующими обработками перемешивается с основной массой почвы пахотного слоя. 2. Используется почвоуглубитель для предварительной подготовки подпахотной прослойки почвы с целью последующего вовлечения ее в пахотный слой. 3. Одновременно вовлекается небольшая прослойка подпахотного горизонта путем увеличения глубины вспашки и применения почвоуглубителя.

Предлагалось также много способов коренной переделки профиля дерново-подзолистой почвы. Назовем некоторые из них:

1) однократное увеличение глубины обработки почвы фрезой на 40—50 см с целью полной ликвидации подзолистого горизонта благодаря перемешиванию его с перегнойным горизонтом;

2) трехъярусная вспашка с перемещением генетических горизонтов на глубине 40—60 см с оставлением перегнойного на прежнем месте и взаимным перемещением подзолистого с иллювиальным;

3) вспашка плантажным плугом на 40—50—60 см с целью замены верхнего перегнойного, распыленного, засоренного и обедненного питательными веществами горизонта нижним иллювиальным.

Рекомендовались и такие способы, как равномерное перемешивание всех горизонтов на глубине до 60 см, равномерное перемешивание только подзолистого с иллювиальным (перегнойный оставлять на прежнем месте), а также систематическая безотвальная обработка почвы (на 50—60 см) плугом Мальцева, в результате которой постепенно ликвидируются обособленные генетические горизонты.

Более длительную историю и лучшее теоретическое обоснование имеют способы постепенного углубления пахотного слоя. Однако само по себе простое механическое увеличение глубины обработки почвы не дает желаемых результатов, если не придерживаться соответствующих правил и не применять одновременно окультуривающие мероприятия.

На основании результатов исследований рекомендуется за ротацию севооборота в одном поле (в пару или в зяби под пропашные) проводить углубление в объеме одной пятой мощности исходного пахотного слоя. Лучше всего это делать под озимую рожь, идущую по занятому пару, или в зяби под картофель. Не следует углубление проводить под лен, озимую и яровую пшеницу.

Одновременно с углублением осуществляются коренные мероприятия по окультуриванию пахотного слоя почвы известкованием кислых почв, внесением органических и повышенных норм минеральных удобрений, посевом бобовых многолетних и однолетних растений, особенно люпина для запашки в почву, соблюдением севооборотов, проведением мероприятий по защите почв от эрозии, уничтожением сорняков и т. д.

Можно сделать следующие выводы по углублению и окультуриванию пахотного слоя дерново-подзолистых почв:

1) углубление в системах паровой и зяблевой обработки почвы должно быть постепенным;

2) толщина вовлекаемой в пахотный слой подпахотной прослойки должна равняться не более Vs—1/6 мощности пахотного слоя на сильнооподзоленных почвах и 1/3— на части — на слабо- оподзолениых;

3) на легких, песчаных почвах следует возделывать люпин на сидеральные цели (зеленое удобрение);

4) при углублении необходимо вносить известь на сильнооподзоленных почвах по 3—5 т/га, на среднеоподзоленных — 2—3 т/га, на слабооподзоленных— 1—2 т/га, нельзя вносить известь под картофель;

5) фосфоритную муку надо вносить по 8—10 ц/га;

6) при углублении, как правило, вносится по 20 т/га навоза; сверх этого количества на каждый сантиметр углубления дополнительно вносится: на сильнооподзоленных почвах по 3—4 т/га, на среднеоподзоленных почвах —2—3 т/га, на слабооподзоленных, где мощность перегнойного горизонта не менее 15—18 см, можно ограничиться фоновой нормой — 20 т/га навоза.

На серых лесных почвах при углублении пахотного слоя в основном сохраняются те же принципы, что и на дерново-подзолистых почвах. Разница заключается лишь в том, что на большей части площади этих почв подпахотные горизонты содержат больше перегноя, меньше обеднены элементами пищи и характеризуются более благоприятными водно-физическими свойствами, чем дерново-подзолистые.

Толщина прослойки, вовлекаемой в пахотный слой, может доходить до 5 см. На участках временного избыточного увлажнения необходимо применять почвоуглубитель.

Почвы черноземной зоны (различные подтипы черноземных почв) имеют разную мощность генетических горизонтов и различные агрофизические и агрохимические свойства. В зависимости от особенностей подпахотных слоев меняется и характер вовлечения их в пахотный.

Пахотный слой черноземных почв в результате длительной и часто нерациональной обработки и неправильного использования оказывается сильно распыленным и обедненным минеральными элементами питания растений, кроме того, более засоренным органами размножения сорняков. Однако перемещение его вниз и вынос наверх биологически малоактивного слоя на некоторое время может отрицательно сказаться на плодородии почвы. Тем не менее при хорошем его увлажнении и аэрации в нем быстро развивается полезная микробиологическая деятельность, что ведет к значительному накоплению доступных растениям минеральных элементов питания.

Большое значение для процесса накопления доступных соединений фосфора на таких почвах имеет внесение при углублении фосфоробактерина. В зависимости от характера пахотных и подпахотных слоев почвы углубление может осуществляться путем выноса на поверхность прослойки подпахотного слоя определенной толщины или рыхления этого слоя почвоуглубительными лапами либо орудиями безотвальной обработки с оставлением его на прежнем месте.

Наиболее отзывчивыми культурами на углубление черноземов являются сахарная свекла, картофель, кукуруза, клещевина, подсолнечник и другие.

На черноземах с распыленным, обесструктуренным пахотным слоем лучшим способом углубления является припашка, т. е. вовлечение части подпахотного слоя с выносом ее на дневную поверхность. При такой вспашке уменьшается засоренность поля. Иногда положительный эффект дает применение почвоуглубителя, но в большинстве случаев преимущество остается за припашкой.

На мощных предкавказских черноземах углубление пахотного слоя до 30 см оказывает положительное влияние на клещевину.

На черноземах так же, как и для дерново-подзолистых почв, предлагались способы углубления путем ярусной обработки почвы на глубину 40—60 см.

Производственная оценка не подтвердила преимущество способов углубления пахотного слоя перед вспашкой на 30 см.

На каштановых почвах толщина вовлекаемой в пахотный слой подпахотной прослойки значительно меньше в сравнении с черноземами. Для этих почв большое положительное значение имеет рыхление подпахотного слоя без выноса его на поверхность, особенно на солонцеватых разностях. Рыхление подпахотного слоя таких почв резко улучшает воздухопроницаемость, а это ведет к улучшению их водно-физических свойств.

При окультуривании столбчатых солонцов приходится вовлекать в пахотный слой часть подпахотного солонцового горизонта, содержащего много карбоната кальция, прослойка тщательно перемешивается со всей толщей пахотного слоя.

Применение ярусных плугов позволяет использовать карбонаты кальция подпахотного горизонта, оставляя верхний перегнойный горизонт на своем месте. Такая обработка, при которой вовлекается в пахотный материал подпахотная часть пахотного слоя с карбонатами кальция для улучшения солонцов, получила название самомелиорации солонцовых почв.

На сероземах среднеазиатских стран в условиях орошения углубление и окультуривание пахотного слоя неразрывно связаны с применением органических и минеральных удобрений, а также возделыванием в севооборотах люцерны и сидеральных культур.

В зависимости от особенностей почвы углубление может проводиться путем припашки (т. е. вовлечения части подпахотного слоя с последующим его перемешиванием) или подпахотного рыхления.

На сероземных почвах при орошении огромное значение имеет глубокое рыхление почвы весной безотвальными орудиями. Глубокое периодическое рыхление, а также изменение глубины вспашки на сероземах необходимы для разрыхления, уничтожения плотных прослоек почвы, так называемой плужной подошвы.

Значительное распространение на сероземах получили очень плотные прослойки почвы, образующиеся под влиянием оросительной воды в пониженных элементах рельефа. Они состоят из карбонатов кальция и магния и получили название карбонатного ортштейна. Глубина его залегания иногда достигает 30—40 см от поверхности почвы. Это приводит к резкому ограничению объема благоприятной почвы. Поэтому так важно разрушить этот горизонт глубоким рыхлением. Для этой цели используются безотвальные орудия специальных конструкций — глубокорыхлители.

Источник

Система обработки почвы

В системе земледелия правильная обработка почвы является важнейшим элементом. Изучение приемов обработки различных почв, используемых под овощные культуры в центральных районах Нечерноземной зоны, позволило установить, что плотность (объемная масса) почв отражает сочетание и функциональную связь между агрофизическими факторами почвенного плодородия. Установлено, что оптимальная плотность болотных почв со степенью разложения торфа 35-40% для овощных культур находится в пределах 0,23-0,25 г/см3, тогда как их равновесная плотность не превышает 0,17-0,18 г/см3. Поэтому такие почвы необходимо уплотнять весной, прикатывая их тяжелыми водоналивными катками.

Оптимальная плотность луговых пойменных и черноземных почв для основных овощных культур находится в пределах 1,0-1,2 г/см3 и незначительно отклоняется от их равновесной плотности. Обработка этих почв заключается в сочетании глубоких и мелких, отвальных и безотвальных обработок прежде всего в целях эффективной борьбы с сорными растениями и рациональной заделки удобрений.

На дерново-подзолистых почвах оптимальная плотность для большинства овощных растений находится в пределах 1,2-1,4 г/см3, т.е. ниже равновесной плотности этих почв. Поэтому при выборе рациональных приемов их обработки следует исходить из принципа сочетания вспашки и рыхлений с эффективной борьбой с сорняками.

Указанные теоретические предпосылки позволяют разработать рациональную систему обработок каждой конкретной почвы с учетом реакции овощных культур на различные приемы обработки.

Обработка дерново-подзолистых почв

Дерново-подзолистые почвы характеризуются тяжелым механическим составом, высокой плотностью, сравнительно высокой влагоемкостью. Основная обработка этих почв включает ежегодное лущение и зяблевую вспашку. Лущение проводят на полях, рано освобождающихся от культур (после зерновых, льна), а через 2-3 недели проводят зяблевую вспашку на глубину пахотного слоя. На этих почвах выявлена эффективность ранней зяблевой вспашки.

На почвах с небольшим пахотным слоем проводят его углубление под овощные культуры до 25-30 см. Один раз за ротацию севооборота целесообразно обрабатывать почву на глубину 35-40 см, особенно на сильно засоренных и зараженных участках, имеющих глубокий плодородный слой. Применение плантажной вспашки под овощные культуры является одним из способов разового углубления пахотного слоя, но при условии обязательного внесения навоза.

За зимний период под влиянием собственной массы, воздействия осадков и других причин дерново-подзолистые почвы сильно уплотняются, их равновесная плотность достигает 1,5-1,6 г/см3, (оптимальная 1,2-1,4 г/см3). В связи с этим возникает необходимость создания оптимального сложения почвы при весенней предпосевной обработке путем перепашки или глубокого рыхления. Второй важной задачей предпосевной обработки почвы, особенна под культуры позднего срока посева или посадки, является борьба с сорняками методом провоцирования их всходов и дальнейшего уничтожения.

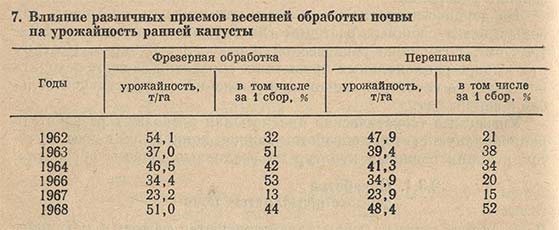

Высококачественную обработку под ранние овощные культуры тяжелой по механическому составу почвы трудно выполнить в связи с медленным наступлением ее спелости. Хорошие результаты в таких условиях дает фрезерная обработка почвы. В НИИОХ за шесть лет исследований было выявлено, что фрезерная обработка в годы с дождливой и холодной весной положительно влияет на общую урожайность ранней капусты и ускоряет ее развитие. В годы с благоприятными погодными условиями весной существенных различий между перепашкой и фрезерованием не было отмечено (табл. 7).

Важным в биологическом отношении является тот факт, что фрезерная обработка ускоряет развитие ранней капусты. За четыре года из шести продукции в первом выборочном сборе при фрезерной обработке было больше, чем при перепашке. Интенсивный рост и развитие ранней капусты в первый период вегетации растений были обусловлены повышенной температурой верхнего слоя почвы при фрезерной обработке.

В Нечерноземной зоне на полях, предназначенных под культуры позднего срока посева или посадки (поздняя капуста, огурец, томат и др.) необходимо проведение двух весенних обработок почвы. На сравнительно чистых от сорняков почвах при хороших их физических свойствах целесообразно и экономически выгодно проводить весной две культивации: первая культивация под рассадные культуры на глубину 8-10 см, вторая — на 16-17 см; под посевные культуры наоборот. На засоренных и тяжелых по механическому составу дерново-подзолистых и лесных почвах с повышенной влажностью более рационально фрезерование на глубину 10 см при первой обработке почвы и перепашка зяби на 16-17 см непосредственно перед посадкой или посевом.

Обработка дерново-луговых почв и луговых пойменных почв

Пойменные земли занимают в нашей стране значительные площади. Они обладают высоким естественным плодородием и используются в первую очередь под овощные культуры. Основная обработка этих почв состоит из осеннего лущения и зяблевой вспашки или весновспашки. Лущение проводят на глубину 5-14 см в зависимости от характера засорения. Зяблевую вспашку проводят на глубину 27-30 см плугами с предплужниками на всех площадях, не подверженных водной эрозии. Отвальной зяблевой вспашкой заделываются послеуборочные остатки овощных культур, снижается потенциальная засоренность, она способствует раннему началу посевных работ, играет большую фитосанитарную роль.

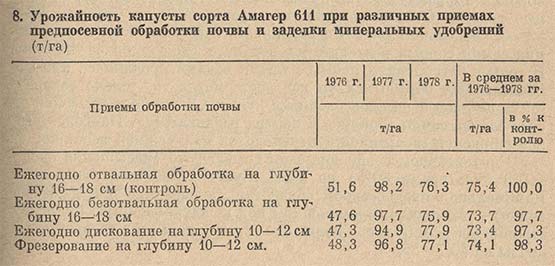

Исследования эффективности принципиально различных приемов предпосевной обработки луговой почвы Москворецкой поймы (Алексашин, Егоров, Ермаков, Мамадов, Журавлев, 1971-1982) и заделки расчетной и полуторной доз минеральных удобрений под белокочанную капусту и корнеплоды в интенсивном овощекормовом севообороте в условиях орошения и пополнения почвы органическим веществом за счет запашки сидеральных культур показало, что на данных почвах возможна минимализация предпосевной обработки под капусту и корнеплоды без снижения урожайности путем замены плужных обработок фрезерованием широкозахватными агрегатами с совмещенными операциями или дискованием.

В интенсивном овощекормовом севообороте целесообразно совмещение минимальной предпосевной обработки (фрезерование или дискование) с заделкой расчетной дозы минеральных удобрений под капусту (табл. 8) и корнеплоды на фоне глубокой зяблевой вспашки и использования сидератов, что обеспечивает высокую урожайность овощных культур и позволяет сохранить плодородие аллювиальных луговых почв на исходном уровне. В сухую весну минимальные обработки позволяют получить дружные всходы корнеплодов, особенно столовой свеклы.

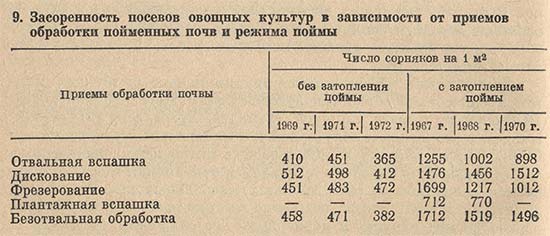

По сравнению с общепринятой предпосевной обработкой при минимальной обработке затраты труда на капусте сокращались в 9,2 раза, прямые эксплуатационные издержки — в 2,7 раза, приведенные затраты — в 2,5 раза, соответственно на корнеплодах в 4,7-5,8 раза, в 2,5-2,9 раза, в 1,5-1,8 раза. Как показали исследования, большое влияние на засорение полей оказывает режим поймы. Как правило, в годы с затоплением поймы количество сорняков в посевах и посадках овощных культур значительно увеличивается (табл. 9).

При отсутствии разлива на пойме засоренность посевов и посадок овощных культур по дискованию, безотвальной обработке (без предплужников) и фрезерованию была выше, чем по отвальной вспашке. Семена сорняков, осыпавшиеся осенью на поверхность почвы, не заделываются безотвальными орудиями, дисковой бороной и фрезой в глубь почвы и весной, прорастая, дают дружные всходы. Отвальная вспашка, проведенная на глубину 20-22 см, несколько снижает засоренность посевов за счет перемещения семян сорных растений из верхнего слоя в более нижние. В годы с затоплением поймы полыми водами проявились при перечисленных обработках те же закономерности, только засоренность посевов и посадок овощных культур была более высокой за счет заноса семян сорняков в период разлива реки. Наиболее резкое снижение засоренности отмечено на плантажной вспашке.

В интенсивном овощекормовом севообороте (насыщение овощными культурами 80%) на фоне глубокой зяблевой вспашки и минимальной предпосевной обработки (дискование или фрезерование) с ежегодным применением под каждую овощную культуру гербицидов достигалось снижение потенциальной засоренности почвы на 40,7-55,7%.

Изучение агрофизических свойств минеральных пойменных почв показало, что заметное изменение плотности почвы происходит только в верхних ее слоях и уже в августе их плотность достигает равновесного значения. Поэтому системе предпосевной обработки пойменной почвы принадлежит ведущая роль в регулировании физических факторов плодородия при возделывании овощей. Основная обработка почвы, проведенная осенью, мало влияет на изменение агрофизических показателей, так как за осенне-зимне-весенний период ее уплотнение достигает почти того же уровня, который был до вспашки. На основе обобщения результатов исследования агрофизических свойств пойменных минеральных и торфяно-болотных почв было установлено, что пойменные почвы по своим агрофизическим свойствам не нуждаются в систематическом глубоком рыхлении. Предложены следующие основные элементы системы их обработки:

I. Ежегодные обработки: послеуборочное лущение; зяблевая вспашка культурными и оборотными плугами или весновспашка; эксплуатационная планировка полей; предпосевная обработка широкозахватной фрезой или дискование; уплотнение почвы (прикатывание с давлением на луговых почвах 0,3 кг/см2, на торфяноболотных — 0,8 кг/см2); междурядные обработки фрезерными и обычными культиваторами.

II. Периодические обработки: зяблевая вспашка через 4 года плантажным или двухъярусным плугом на глубину 30-40 см; обработка чизелем через 4 года на полях с уплотненной прослойкой на глубину 45-50 см.

Использование в работе хозяйств этой системы обработки почвы позволит получать высокие урожаи овощных культур, не снизив плодородия пойменных земель.

Обработка торфяно-болотных почв

Основную обработку болотных почв проводят, как правило, осенью. Вспашку на зябь выполняют специальными болотными плугами или обыкновенными многокорпусными полевыми плугами с предплужниками. Проводят ее по мере освобождения полей от посевов и посадок. Запаздывать с подъемом зяби не следует, так как это ведет к усилению напряженности работ в осенний период и снижению урожайности возделываемых культур в следующем году.

На засоренных полях после раноубираемых культур основной вспашке обязательно должно предшествовать лущение почвы на глубину 10-12 см дисковыми лущильниками или дисковыми боронами. Лущение проводят сразу же после уборки культур. После лущения в сухую погоду проводят прикатывание гладкими болотными катками без наполнения водой в целях создания лучших условий для прорастания сорных растений. Поля, поздно выходящие из-под культур, обычно пашут на зябь без лущения. Глубина зяблевой вспашки должна быть постепенно доведена до 30-35 см. Если основную зяблевую вспашку проводили культурными плугами, то последующее дискование или боронование осенью обычно не проводят. Площади же, поднятые на зябь болотными плугами без предплужников, нуждаются в осеннем дисковании.

Система предпосевной обработки торфяно-болотных почв должна создавать наилучшие условия для прорастания семян и приживаемости рассады овощных культур. Под культуры с ранними сроками посева предпосевную обработку почвы проводят сразу же после оттаивания поверхностного слоя торфяно-болотной почвы на глубину 12-13 см. Иногда весеннюю обработку проводят в два приема, по мере оттаивания почвы с перерывом в 2-3 дня. На полях с высокой степенью разложения торфа проводят дискование в 1-2 следа дисковой бороной. Поля со средней и слабой степенью разложения торфа требуют более интенсивного дискования в 2-3 прохода и более. Весеннее дискование под поздние культуры проводят первый раз после оттаивания поверхностного слоя толщиной 10-12 см, а затем дискование или боронование повторяют через каждые 10-12 дней по мере появления всходов сорняков.

Исследованиями, проведенными на Яхромских болотных почвах (Московская область), установлено, что плотность этих почв в годы с различным естественным увлажнением по всему профилю пахотного слоя (до 30 см) удерживается примерно на одном и том же уровне. Такая почва не уплотняется под влиянием собственной массы, наоборот, ее плотность снижается от верхних слоев к нижним. Это одна из особенностей болотных почв, отличающая их от минеральных почв. Без дополнительного уплотнения болотные почвы находятся в излишне рыхлом состоянии, которое неблагоприятно сказывается на идущих в них физико-химических процессах, а также на росте и развитии овощных культур. Поэтому на таких почвах необходимо проводить предпосевное прикатывание, которое способствует регулированию влажности при различных механизмах передвижения воды в почве как при недостатке ее, так и при избытке.

Различная степень уплотнения влияет и на накопление нитратов в почве. Повышение давления с 350 до 800 г/см2 увеличивает содержание нитратов с 12,3 до 16,8 мг, т.е. на 37%. При уплотнении болотной почвы с давлением катка от 350 до 800 г/см2 в ней создаются наиболее благоприятные условия для роста и развития овощных культур. Прикатывание катком положительно сказывается на прорастании семян столовых корнеплодов, в частности моркови, оно способствует также лучшему распределению семян при посеве на заданную глубину. По нашим данным, по зяби, обработанной весной тяжелой дисковой бороной и прикатанной катком с давлением 800 г/см2, число всходов моркови бывает примерно в два раза большим, чем без прикатывания. Капуста, как и морковь, положительно реагирует на уплотнение почвы, существенно повышая при этом урожайность.

Уровень стояния грунтовых вод определяет влияние прикатывания на водный режим болотных почв. Прикатывание сохраняет влагу в почве при уровне стояния грунтовых вод 70-80 см и ниже от поверхности почвы. В этом случае в почве капиллярная связь между пахотным и подпахотным слоями нарушена, и испарение влаги уменьшается. При уровне стояния грунтовых вод выше 70-80 см от поверхности почвы прикатывание снижает запасы влаги в почве.

Особенности обработки черноземных почв

Черноземные и темно-каштановые почвы, средние по механическому составу, имеют плотность (объемную массу) в пределах 1-1,2 г/см3. Характерным для этих почв является то, что их равновесная плотность близка к оптимальной плотности для большинства овощных культур. В связи с этим система их обработки должна в первую очередь обеспечивать максимальное накопление и рациональное использование влаги, а также эффективную борьбу с сорняками, болезнями и вредителями овощных растений.

В южных и центральных районах Черноземной зоны вполне оправдывает себя в овощеводстве осенняя обработка почвы, состоящая из лущения и последующей глубокой вспашки на 28-30 см. Зяблевая вспашка обеспечивает высокую влагозарядку почвы, лучшую заделку удобрений и растительных остатков, упрощает и облегчает весенние обработки. Лущение выполняют дисковыми или лемешными лущильниками. При засорении полей корневищными и корнеотпрысковыми сорняками лущение следует проводить только лемешными лущильниками, так как дисковые орудия оставляют на 30-35% больше многолетних сорняков. Для повышения эффективности механических методов борьбы с многолетними сорняками целесообразно проводить два лущения — непосредственно после уборки культуры на глубину 5-8 см, а затем через 15-20 дней на глубину 10-12 см. На полях после уборки поздних овощных культур эффективность лущения резко снижается и часто нет необходимости его проводить. Зяблевую вспашку плугами с предплужниками следует проводить через 15-20 дней после лущения, а на полях из-под поздних культур — непосредственно после их уборки.

При достаточном количестве осадков и теплой осени на зяби всходят и отрастают многие виды однолетних зимующих и многолетних сорняков. В таких случаях на полях, предназначенных под овощные культуры раннего срока сева или посадки, необходимо провести 1-2 культивации зяби с боронованием. Учитывая особенности строения и сложения черноземных почв при применении зяблевой вспашки, не всегда необходимо весной глубокое рыхление почвы.

Весенняя предпосевная обработки зяби под рано высеваемые овощные культуры здесь может быть ограничена только боронованием. В зависимости от условий погоды может потребоваться повторное боронование. Потребность в культивации возникает только на сильно засоренных полях.

Под культуры более поздних сроков сева, кроме первого боронования, для укрытия влаги целесообразно проводить 1-3 культивации с боронами и шлейфами, причем последнюю культивацию проводят на глубину заделки семян. На почвах тяжелого механического состава под культуры, выращиваемые рассадным способом, эффективно глубокое безотвальное рыхление зяби дизель-культиватором.

На юге европейской части СССР основную обработку почвы под овощные культуры проводят, как правило, по типу полупара. Полупаровой называют многократную обработку почвы после рано убираемых непаровых предшественников. Сущность такой обработки состоит в том, что после уборки урожая предшествующей культуры поле лущат, через 2-3 недели после лущения пашут с одновременным боронованием, затем в течение летне-осеннего периода обрабатывают культиваторами по мере отрастания сорняков.

Междурядные обработки

Эффективность ухода за овощными культурами неразрывно связана с осенней и весенней подготовкой почвы, а также с погодными условиями весны и лета. Система междурядных обработок овощных культур при повышении уровня окультуренности почв и использования гербицидов подлежит существенному уточнению. Это касается прежде всего числа и глубины культиваций.

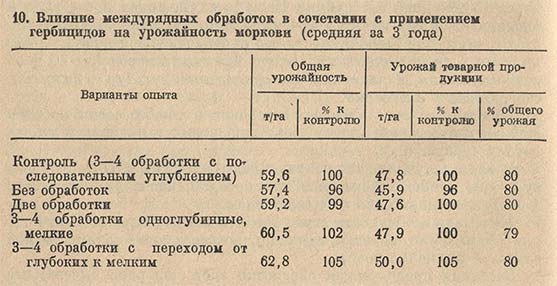

Опытами, проведенных в НИИОХ (Алексашин, Кузьмина, 1971) на дерново-подзолистых почвах, установлено, что урожайность столовых корнеплодов (морковь) не снижается при уменьшении числа междурядных обработок (табл. 10). При высокоэффективных гербицидах и на высокоплодородных почвах вполне возможно выращивание, в частности моркови, без междурядных обработок или с 1-2 обработками.

Опытами по сравнительному изучению различных способов междурядной обработки (фрезерная, обычным культиватором) на моркови и капусте, проведенными в условиях Яхромской поймы (Московская область) на болотных почвах при различной степени их уплотнения, установлено, что при первой междурядной обработке моркови фрезерные культиваторы уничтожают свыше 90% сорняков, в то время как пропашные культиваторы — около 50 %, при второй — соответственно 70 и 43%. На капусте аналогичная разница наблюдалась лишь при первой обработке.

Опыты показали, что фрезерная обработка междурядий на болотных почвах снижает затраты труда на прополке в 3 раза. Фрезерные культиваторы с шириной захвата 4,2 м не уступают по производительности навесным пропашным культиваторам с равной им шириной захвата, но превосходят их по качеству работы. После фрезерной обработки поле вновь зарастает сорняками на 1,5-2 недели позднее, чем после обработки обычным культиватором. После многократной фрезерной обработки степень засорения полей многолетниками снижается за счет истощения размельченных корневищ и корней и интенсивного их уничтожения.

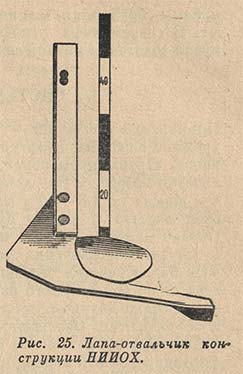

Опытами, проведенными в НИИОХ, установлено, что при выращивании сортов белокочанной капусты с высокой наружной кочерыгой можно почти полностью исключить ручные прополки, используя лапы-отвальчики, изготовленные из односторонних лап-бритв культиваторов КРН (рис. 25). Они засыпают землей сорняки в рядках при высоте их не более 4 см. Главное условие хорошей работы лап-отвальчиков в защитных зонах рядков — своевременные и неоднократные междурядные обработки при правильной расстановке рабочих органов культиваторов с учетом состояния сорняков и выращиваемой культуры. Обработку капусты лапами-отвальчиками необходимо чередовать с обработкой ее комбинированными или долотообразными лапами и делать это после поливов. Хороший эффект дают лапы-отвальчики также на посадках томата, перца и баклажана.

При создании оптимальных условий для роста и развития овощных и бахчевых растений одновременно улучшаются условия для роста сорняков. Многие эффективные в борьбе с сорняками приемы обработки почвы полностью проблемы сорняков не решают. В современных условиях эта проблема должна решаться путем сочетания механических приемов с химическим методом.

Источник