Почвенный профиль

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Почвенный профиль» в других словарях:

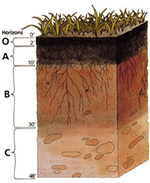

ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ — ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ, представление почвы в вертикальном разрезе от поверхности в глубину до материкового основания. Почвенный профиль используют для характеристики и классификации типов почв. Каждый из слоев, составляющих почвенный профиль,… … Научно-технический энциклопедический словарь

ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ — вертикальный разрез почвы от поверхности до материнской породы, состоящий из почвенных горизонтов и подгоризонтов. Мощность почвенного профиля от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров … Большой Энциклопедический словарь

ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ — вертикальный разрез почвы от поверхности до материнской породы, состоящий из почвенных горизонтов и подгоризонтов. Различия в строении почвенного профиля основа классификации почв. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная… … Экологический словарь

почвенный профиль — Совокупность генетически сопряженных и закономерно сменяющихся почвенных горизонтов, на которые расчленяется почва в процессе почвообразования. [ГОСТ 27593 88] Тематики почвы … Справочник технического переводчика

почвенный профиль — Совокупность почвенных генетических горизонтов, последовательно сменяющих … Словарь по географии

Почвенный профиль — Схема строения почвенного профиля … Википедия

Почвенный профиль — 3. Почвенный профиль Совокупность генетически сопряженных и закономерно сменяющихся почвенных горизонтов, на которые расчленяется почва в процессе почвообразования Источник: ГОСТ 27593 88: Почвы. Термины и определения оригинал документа Смотри… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

почвенный профиль — вертикальный разрез почвы от поверхности до материнской породы, состоящий из почвенных горизонтов и подгоризонтов. Мощность почвенного профиля от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. * * * ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ,… … Энциклопедический словарь

почвенный профиль — dirvožemio profilis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Įvairaus gylio vertikalaus viršutinio žemės sluoksnio nesuardytos sandaros pjūvis, kuriame matyti dirvožemio morfologinė sandara: genetiniai horizontai, jų spalva,… … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ — вертикальный разрез почвы от поверхности до материнской породы, состоящий из почвенных горизонтов и подгоризонтов. Мощность П. п. от неск. десятков см до неск. м … Естествознание. Энциклопедический словарь

Источник

Почвенный профиль

Почвенный профиль — сочетание генетических горизонтов, характерное для каждого природного типа почвообразования. Профиль почвы образуется в результате дифференциации исходной почвообразующей породы под влиянием процессов почвообразования и характеризует изменение всех её свойств по вертикали.

Почвенный профиль [1] — совокупность генетически сопряженных и закономерно сменяющихся почвенных горизонтов, на которые расчленяется почва в процессе почвообразования.

Содержание

Типы строения

Под строением профиля понимается характер и последовательная смена генетически связанных горизонтов, слагающих почву.

Почвенным профилем называется совокупность почвенных горизонтов, объединенных единым процессом почвообразования. Строение почвенного профиля определяется морфологическими признаками отдельных почвенных горизонтов, закономерно пе¬реходящих один в другой. Строение профиля большинства почв, если их рассматривать в разрезе сверху вниз, сравнительно однотипно: сверху лежит небольшой слой растительных остатков, образующих лесную подстилку, травяной войлок, или дернину; глубже расположен горизонт, в разной степени окрашенный гумусом, или пере¬гноем, а под ним образуется горизонт, переходный к материн¬ской породе. Мощность, или глубина, почвенного профиля зависит от типа и времени протекающего почвообразовательного процесса и может изменяться в очень широких пределах. Строение и мощность почвенного профиля позволяют судить о характере и направлении почвообразовательных процессов, применении систем обработки почв, необходимости внесения удобрений, видах выращиваемых культур, об устойчивости и продуктивности лесов. Поэтому описание почвенного профиля занимает важное место при картировании почв, разработке аг¬ротехники выращивания культур и практических приемов веде¬ния хозяйства. Для характеристики почвенного профиля в целом производят описание отдельных его горизонтов.

Обозначение горизонтов. Каждому из горизонтов дается буквенное обозначение. Наиболее широко применяется система буквенных обозначений (используют латинский шрифт), пред¬ложенная В. В Докучаевым и доработанная советскими уче¬ными. Буквами обозначают генетические горизонты, а сочета¬ниями букв и буквенно-цифровыми индексами — переходные го¬ризонты и подгоризонты. Приняты следующие обозначения: Т — торф, органогенный горизонт; А — горизонт биогенного накопления органического вещества в почвах. Обычно называется гумусовым, перегнойно-аккумулятивным или дерновым горизонтом; А0 — лесная подстилка, травяной войлок, дернина; Апах — пахотный горизонт почвы.; А — гумусовый, дерновый, перегнойно-аккумулятивный, перегнойно-элювнальный горизонт дерново-подзолистых, серых лесных и осолоделых почв; имеет серый или черный цвет; А2 — элювиальный (или горизонт вымывания), подзолистый или осоло-делый. Обычно окрашен в белесоватые, белесые и белые тона; В — иллювиальный, или горизонт вмывания, в подзолистых, серых лес- пых, каштановых и некоторых других породах; G — глеевый горизонт, характерен для почв с постоянным избыточным увлажнением и болотных почв; С — материнская рыхлая горная порода; Д — подстилающая горная порода. Кроме того, применяют буквенное индексы: g — для оглеенных горизонтов; с — » скопления водорастворимых солей; г — » скопления гипса; цифровые индексы — 1, 2, 3 и т. д.

Описание горизонтов. После определения границ генетиче¬ских горизонтов записывают глубину верхней и нижней границ, например A1 6—12 см. Иногда сразу вычисляют толщину, или мощность, генетического горизонта, например, А2 12 26/14. За¬тем, поставив знак горизонта еще раз, дают полное морфологи¬ческое описание каждого горизонта или подгоризонта.

Каждый генетический горизонт описывают в такой последо¬вательности: цвет, механический состав, структура, сложение, включения, новообразования и характер перехода одного гори¬зонта в другой. В полевых условиях указывают влажность почв и определяют 10%-ным раствором соляной кислоты глубину вскипания карбонатов, если они имеются. Описание почв часто сопровождается качественным определением различных соединений и свойств почв, например определяется присутствие кар¬бонатов, закисного железа, вредных водорастворимых солей. Цвет почвы — важнейший морфологический признак. Не¬редко название почвы дается по цвету верхних горизонтов: под¬золы, серые лесные, черноземы, буроземы и т. д. По цвету почвы в первую очередь выделяют генетические горизонты, так как многие реакции и процессы, протекающие в них, связаны с изме¬нением цвета образующихся и перемещающихся соединений. Вы¬нос железа, например, сопровождается появлением белесой ок¬раски горизонта, а вмывание органических соединений — окра¬шиванием горизонта в серый или бурый цвет. Соединение двух¬валентного железа с фосфором (вивианит) нередко придает почве голубоватую или сизоватую окраску, а накопление карбо¬натов кальция придает белесовато-палевую окраску бурым до этого горизонтам. Соединения железа окрашивают горизонты в различные желтоватые, красноватые тона и оттенки. Цвет почвы и интенсивность окраски очень разнообразны. Ок¬рашенность горизонта может быть равномерной, однородной или неоднородной, пятнистой, пестрой, языковой, глянцеватой и др., что связано как с неодинаковой интенсивностью процес¬сов почвообразования, так и неоднородностью распределения вещества в почвенных горизонтах.

Из всего многообразия выделяют три группы соединений, оп¬ределяющих цвет почвы: а) органические и перегнойные веще¬ства, которые могут придать горизонтам черный цвет; б) соеди¬нения окиси железа, окрашивающие почвы в красный цвет; в) соединения кальция, кремнезема, а также каолин, придаю-щие почве белый цвет.

Группировка по соотношению горизонтов

- Простой профиль

- Примитивный — характерен для почв, находящихся на первой стадии образования. Обладает небольшой мощностью (несколько сантиметров), слабо дифференцирован на горизонты, из которых обычно выделяется лишь органогенный горизонт A и материнская порода С.

- Неполноразвитый — формируется на плотных массивно-кристаллических породах или на крутых склонах. Характеризуется полным набором горизонтов, характерных для данного типа почвы, которые, однако, имеют малую мощность и могут быть прерывистыми.

- Нормальный — имеет полный набор горизонтов нормальной мощности, характерных для данного типа почвообразования.

- Слабодифференцированный — образуется на песках (особенно кварцевых) или древних ферралитных корах выветривания. Профиль растянут, монотонен, с постепенными переходами от горизонта к горизонту.

- Нарушенный (эродированный) — содержат частично уничтоженные верхние горизонты.

- Сложный профиль

- Реликтовый — содержит как бы несколько самостоятельных профилей, наложенных один на другой. Образуется в речных долинах, в районах интенсивной эоловой и вулканической деятельности.

- Полициклический — из-за периодического отложения небольшого количества материала почвообразование не прерывается и новый профиль поверх реликтового не образуется, однако в пределах горизонтов видна литологическая неоднородность.

- Многочленный — формируется при смене почвообразующих пород в пределах 100 см от поверхности. На контакте при этом образуется специфический горизонт.

- Нарушенный (перевернутый) — нижележащий горизонт искусственно (обычно при вспашке) перенесён на поверхность.

- Мозаичный — образуется в условиях высокой комплексности почвенного покрова, когда границы горизонтов перестают быть параллельными земной поверхности.

Генетические типы профилей

Выделяются по сочетанию кривых распределения веществ в профиле и соотношения горизонтов.

- Недифференцированный

- Изогумусовый — обладает ярко выраженной дифференциацией по содержанию гумуса (а также часто легкорастворимых солей, гипса, карбонатов), но не дифференцированный по более стабильным компонентам (глине, R2O3).

- Метаморфический — профиль дифференцирован по содержанию глины. Оглинивание происходит in situ, переноса продуктов выветривания не происходит.

- Элювиально-иллювиально-дифференцированный — профиль с выделяющимся элювиальным (обеднённым глиной и R2O3) и иллювиальным (соответственно обогащённым ими) горизонтами.

- Гидрогенно-дифференцированный — характеризуется гидрогенной аккумуляцией вещества в какой-либо части профиля.

- Криогенно-дифференцированный — фактором дифференциации служит постоянная льдистая мерзлота (см. криогенные процессы).

Источник

Морфология почв

Морфологические признаки отражают состав, химические и физические свойства почвы. Позволяют отличить почву от породы, определить тип почвы, направленность и степень выраженности почвообразовательного процесса. Морфологические признаки почв можно квалифицировать как природные индикаторы экологического состояния почвы. Основными морфологическими признаками являются строение почвенного профиля, мощность почвы и ее горизонтов, окраска, механический состав, новообразования и включения.

При определении почвы проводится описание морфологии каждого генетического горизонта с указанием следующих особенностей: индекс и название генетического горизонта, его цвет, механический состав, влажность, структура, плотность, новообразования, включения, особенности смены границ между горизонтами. На основе морфологии каждого горизонта дается полное название почвы.

Строение почвенного профиля

Строение почвенного профиля. Процессы почвообразования и перемещения веществ, происходящие в почвообразующей породе, вызывают расчленение ее верхней части на отдельные, генетически связанные между собой горизонты, которые называют почвенными. Их совокупность называется профилем. Таким образом, почвенный профиль – это вертикальный разрез почвы от ее поверхности до материнской породы. Он состоит из генетически связанных и закономерно сменяющихся почвенных горизонтов. Каждый почвенный тип характеризуется определенным строением почвенного профиля.

Почвенный[/url] горизонт имеет более или менее одинаковый гранулометрический, минералогический и химический состав, физические свойства, структуру, окраску и др.; в нем могут выделяться подгоризонты.

Почвенный профиль состоит из генетических горизонтов, которые отличаются между собой по внешнему рисунку. В зависимости от генезиса почвенные горизонты имеют соответствующие названия и буквенные обозначения (индексы).

АО – лесная подстилка, состоит из полуразложившихся и неразложившихся продуктов лесного опада и остатков травянистой растительности, располагается на самой поверхности почвы.

Ad – дерн, поверхностный горизонт, образующийся под травянистой растительностью (луговой), густо пронизан корнями растений.

Anах – пахотный горизонт, образован из гумусового или других горизонтов на глубине постоянной обработки почвы.

А – гумусовый или гумусово-аккумулятивный горизонт, образуется в верхней части профиля, выделяется высоким содержанием гумуса и элементов питания, характерен для степных почв.

А1 – гумусовый или гумусово-элювиальный горизонт. В нем происходит не только накопление гумуса, но и разрушение, вымывание органических и минеральных соединений.

А2 – элювиальный или подзолистый горизонт. Это горизонт кислого разложения минеральной части почвы и вымывания продуктов разложения и иловатых частичек в нижерасположенные горизонты. Обычно имеет беловатую окраску.

В – иллювиальный или горизонт накопления значительной части соединений, вымывающихся из вышерасположенных горизонтов. Особенно много в нем накапливается железа и алюминия. Обычно буро-окрашенный. В некоторых почвах (дерновые, черноземы и др.) горизонт является не иллювиальным, а переходным от гумусового к материнской породе.

С – материнская порода, почти не затронутая, или в слабой степени изменена почвообразовательным процессом.

Т – торфяной горизонт, черно-коричневой окраски, различной мощности, встречается в профиле болотных почв.

G – глеевый горизонт, образуется в гидроморфных почвах. В нем при недостатке кислорода развиваются восстановительные процессы, приводящие к образованию закисных соединений железа, марганца и др. Окраска этого горизонта обычно серо-сизая, голубая. Когда признаки глеевого процесса проявляются и в других горизонтах, тогда к их буквенному обозначения добавляют «q» – A2q, Bq. Дополнительными индексами можно указать на карбонатность горизонта (Вк), засоленность (Вс) и т.д.

Мощность почвы и ее горизонтов. Под мощностью почвы понимают толщину ее от поверхности до слабо затронутой почвообразованием материнской породы. В различных почвах она разная. Мощность почвенного профиля колеблется от нескольких сантиметров в горах до двух метров на равнине. Средние размеры мощности почвы колеблются от 40–50 до 250 см. Малую мощность почвенного филя имеют почвы тундры – около 40 см, и связано это с влиянием на почвообразование вечной мерзлоты. Мощность почв территории Беларуси колеблется от 120 см на глинистой породе до 250 на песках.

Генетические горизонты, составляющие почвенный профиль, неодинаковые по мощности – от нескольких сантиметров до 100 и более. При изучении морфологии почвы обычно отмечают верхнюю и границу горизонта. Например: Апах 0–20 см; А2 – 20–30 см и т.д.

По информации о мощности горизонтов можно сделать вывод о степени выраженности почвообразовательного процесса и даже об уровне плодородия почвы. Так, например, небольшой гумусовый горизонт (-10 см) и хорошо развитый (10–15 см) подзолистый горизонт свидетельствуют об относительно низком плодородии такой дерново-подзолистой почвы и ее повышенной кислотности.

Окраска почвы

Окраска почвы – один из наиболее важных и легкодоступных для наблюдения морфологических признаков. Она довольно разнообразная, зависит от состава почвообразующих пород и типа почвообразования, зависимости от цвета некоторые почвенные типы получили даже название – чернозем, серозем, краснозем.

Окраска почвы сводится к сочетанию черного, белого и красного цветов. Основными веществами, обусловливающими цвет почвы, являются: а) темноцветные органические и органо-минеральные вещества; б) оксидные соединения железа и марганца обусловливают бурый, оранжевый, желтый, красный цвет; в) кремнезем, углекислые труднорастворимые соли, гидрат оксида алюминия вызывают белую окраску; г) закисные соединения железа придают почве серый, зеленоватый, а также цвет первичных минералов. Окраска почвы может существенно изменяться от степени ее увлажнения. Так, например, серая окраска влажной почвы может смениться на светлосерую при подсушивании ее.

Структура почвы – совокупность отдельностей (агрегатов, комочков) разной формы и величины, на которые она распадается при рыхлении, – глыбистая, комковатая ореховатая, зернистая, призматическая, столбчатая и др.

Слеживание почвы – это внешнее выражение плотности и пористости почвы. Механические элементы почвы и структурные отдельности могут с разной степенью плотности прилегать один к одному, образуя слитную массу или массу с порами. Слеживание почвы зависит в основном от гранулометрического состава и структуры. Существенное влияние на слеживание оказывает деятельность почвенной фауны и корневых систем растений.

По степени плотности выделяют рассыпчатое, рыхлое, плотное и очень плотное слеживание. Рассыпчатое слеживание свойственно песчаным и супесчаным почвам, у которых частички не связаны между собой. Рыхлое слеживание характерно для хорошо оструктуренных суглинистых почв, а также для супесчаных со значительным содержанием гумуса. При плотном слеживании лопата с большой трудностью входит в грунт. Оно характерно для иллювиальных горизонтов глинистых и суглинистых почв. Частички этих горизонтов довольно прочно связаны между собой; а при очень плотном (слитном) слеживании используют даже лом или кирку при копке шурфа.

По характеру пористости различают следующие виды слеживания: тонкопористое (поры 1 мм), пористое (1–3 мм), губчатое (3–

5 мм), ноздреватое (5–10 мм), ячеистое (поры 10 мм).

Слеживание почвы является важным показателем при ее агрономической оценке. Наиболее благоприятным можно считать рыхлое сложение – при нем создается наиболее оптимальное сочетание водного, воздушного и пищевого режимов почвы.

Механический (гранулометрический) состав также относят к морфологическим признакам. По нему можно изучать почвенный профиль, более точно определять сущность почвообразовательных процессов конкретной почвы. Выделяют следующие разновидности почв по гранулометрическому составу: песчаные, супесчаные, легкосуглинистые, средне-суглинистые, тяжелосуглинистые, глинистые.

Новообразования в почве – местные скопления различных веществ морфологически и химически отличающихся от основной массы горизонтов. Возникли в результате почвообразовательных процессов. Различают новообразования химического и биологического происхождения.

Химические новообразования возникают в результате чисто химических процессов. Морфологические формы их довольно разнообразны: пленки, корочки, конкреции, друзы, плиты и др. Химический состав их также разнообразен.

Для почв таежно-лесной зоны наиболее характерны новообразования гидроксидов железа и марганца, железистых силикатов. Железисто-марганцевые новообразования в суглинистых и глинистых почвах обычно напоминают разного размера конкреции (ортштейны), а у песчаных – буроокрашенные прослои и плиты (ортзанды) различной мощности. Менее распространены чисто марганцевые новообразования – имеют вид черных пятен, мелких конкреций. Для гидроморфных почв этой зоны также свойственны трубчатые конкреции, образующиеся вокруг отмерших корней (роренштейны), прослои фосфатов железа (вивианит).

Новообразования биологического происхождения (растительного и животного) встречаются в следующих формах: капролиты – экскременты дождевых червей в виде небольших клубочков; кротовины – пустые или заполненные ходы роющих животных; дендриты – узоры мелких корешков на поверхности структурных отдельностей.

Включения – инородные тела, находящиеся в почве случайно: куски кирпича, угля, валуны, кости и др. Они не являются результатом почвообразовательного процесса, но их внимательное изучение может дать немало полезной информации при исследовании генезиса пород, истории края и др.

На основе изучения морфологии дается название почвы, которая складывается из последовательного указания таксономических (последовательных) единиц: тип – выделяется по одинаковому строению профиля и процессу почвообразования в одинаковых гидротермических условиях (подзол, чернозем и т.д.); подтип – учитывает дополнительные свойства, которые более характерны для других типов (подзолисто-глеевая, чернозем оподзоленный); род – по особенностям почвообразующих пород или степени гидроморфизма, или химизма грунтовых вод (карбонатный, засоленный, слабодифференцированный и т.д.); вид – по степени выраженности почвообразующего процесса (слабо-, средне-, сильнооподзоленная); разновидность – по гранулометрическому составу (песчаная, супесчаная…); разряд – по происхождению пород (моренные и аллювиальные); вариант – по степени окультуренности (слабо-, средне-, высокоокультуренные); форма – по степени развития эрозионных процессов (слабо-, средне- и сильноэродированные). Пример названия: дерново-подзолисто-глееватая слабооподзоленная легкосуглинистая на моренном суглинке среднеокультуренная слабоэродированная.

Источник