SGround.ru

Сайт о фундаментах, их основаниях и морозном пучении грунтов

Глубина и скорость промерзания грунта и их влияние на процессы пучения

Связь пучения со скоростью, глубиной промерзания

Оглавление:

1. Введение

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих величину поднятия дневной поверхности (степень пучинистости) при промерзании грунтов являются глубина и скорость их промерзания.

Дневная поверхность грунта – жаргонный термин в строительной геологии, обозначающий поверхность современного рельефа. Можно заменить терминами: поверхность земли, уровень земли. В случае если на рассматриваемом участке выполнялась или будет выполняться планировка (насыпь или выемка грунта), то поверхность следует называть «уровень планировки»

Глубина и скорость промерзания грунтов зависит от большого числа факторов: значений отрицательной температуры наружного воздуха в зимний период, от продолжительности зимнего периода, от толщины и плотности снегового покрова и динамики изменения этих показателей в течении зимы, теплопроводности грунта, наличия теплоизолирующих покрытий (бывают как естественные, например, моховый или торфовый слой, так и искусственные), интенсивности воздействия солнечной радиации на конкретный участок поверхности, от смен холодной погоды на оттепели и от положения уровня грунтовых вод.

2. Скорость промерзания грунта

Увеличение объема грунта и величина подъема поверхности земли зависят от скорости промерзания, а скорость, в свою очередь, зависит от значений отрицательной температуры наружного воздуха и теплотехнических свойств грунта.

Экспериментально установлено, что чем меньше скорость промерзания, тем больше величина пучения и, наоборот, при больших скоростях промерзания грунт меньше увеличивается в объеме.

На величину вспучивания оказывает влияние и коэффициент фильтрации глинистого грунта, которой обусловливает подток капиллярной влаги к фронту промерзания. В образцах, замерзающих при большой скорости промерзания, визуально не наблюдается образования ледяных включений в виде прослоек и линз, следовательно, грунт незначительно ухудшает свои физические свойства при оттаивании.

При быстром промерзании в грунте не успевает накопиться влага, поступающая по капиллярам, поэтому он меньше проявляет пучение

При малой скорости промерзания грунта происходит формирование льдистой текстуры за счет постоянного притока влаги по капиллярам из нижележащих слоев талого грунта, сопровождающееся повышенным накоплением ледяных включений в нем. Такие грунты при оттаивании резко ухудшают свои физические свойства. Иногда грунты, имеющие твердую или пластичную консистенцию до промерзания, превращаются в текучее состояние после промерзания и оттаивания.

Наибольшее количество льда в грунтах природного сложения скапливается при промерзании грунта на глубину до 1-1,2 м так как на этих глубинах больше сказывается колебание отрицательной температуры наружного воздуха, например, при смене холодной погоды на оттепели, что позволяет накопить в структуре грунта больше влаги в виде льда

3. Глубина промерзания грунта

Значение глубины промерзания грунтов оказывает большое влияние на вспучивание дневной поверхности грунта. Например, в Забайкалье подъем поверхности грунта достигает 40 см при глубине промерзания суглинистого грунта 2,6-2,8 м, а сильнопучинистый суглинок в Московской области вспучивается на 15 см при глубине промерзания на 1,5 м.

Глубина промерзания грунта может в зависимости от региона РФ и локальных условий меняться в широких пределах: от 0 до 6 м. Максимальные значения глубины промерзания грунтов наблюдаются в Забайкалье, ближе к границе Монголии, преимущественно на песчаных и крупнообломочных грунтах и большей частью на северных склонах.

Наблюдениями за глубиной промерзания грунтов установлено, что влажные глины и суглинки промерзают заметно меньше, чем супеси, пески мелкие и пылеватые, а пески крупные и крупнообломочные грунты промерзают еще больше, чем супеси и пылеватые пески.

Чем более крупные частицы слагают грунт, тем больше будет глубина его промерзания при прочих равных условиях, однако крупнодисперсные грунты не подвержены пучению

Так как глубина промерзания зависит от действительно большого числа факторов, для начала разберемся что на этот счет говорится в нормативной литературе.

В нормативной документации на проектирование фундаментов рассматривается только глубина промерзания грунта. Эта величина рассчитывается по формулам в зависимости от среднемесячных температур в холодный период года и типа грунта без учета всех остальных факторов (не учитывается снеговой покров, солнечная радиация, свойства и влажность грунта и пр.).

Действующий на данный момент норматив в области проектирования фундаментов — СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений гласит:

СП 22.13330.2016 п. 5.5.1 Глубину заложения фундаментов следует принимать с учетом: …- глубины сезонного промерзания грунтов. Выбор оптимальной глубины заложения фундаментов в зависимости от указанных условий необходимо выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.

5.5.2 Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, принимают равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

При использовании результатов наблюдений за фактической глубиной промерзания следует учитывать, что ее следует определять в соответствии с ГОСТ 24847.

5.5.3 Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение следует вычислять по формуле

где d0 — величина, принимаемая равной:

- для суглинков и глин 0,23 м;

- супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28 м;

- песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30 м;

- крупнообломочных грунтов — 0,34 м;

Мt — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330, а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства.

Значение d0 для грунтов неоднородного сложения определяют как средневзвешенное в пределах глубины промерзания. (прим. если промерзает несколько разных слоев то необходимо определять осредненное значение коэффициента d0)

Нормативную глубину промерзания грунта dfn в районах, где >2,5 м, а также в горных районах (где резко изменяются рельеф местности, инженерно-геологические и климатические условия), следует определять теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25.13330.

5.5.4 Расчетную глубину сезонного промерзания грунта df, м, вычисляют по формуле

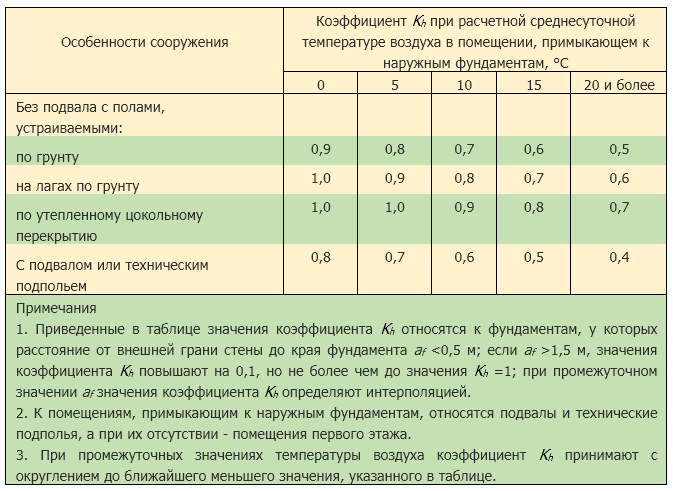

где Kh — коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений — по таблице 5.2; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений Kh=1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой;

dfn — нормативная глубина промерзания, м, определяемая по 5.5.2 и 5.5.3.

- В районах с отрицательной среднегодовой температурой расчетную глубину промерзания грунта для неотапливаемых сооружений следует определять теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25.13330. Расчетную глубину промерзания следует определять теплотехническим расчетом и в случае применения постоянной теплозащиты основания, а также, если тепловой режим проектируемого сооружения может существенно влиять на температуру грунтов (холодильники, котельные и т.п.).

- Для зданий с нерегулярным отоплением при определении Kh за расчетную температуру воздуха принимают ее среднесуточное значение с учетом длительности отапливаемого и неотапливаемого периодов в течение суток.

dfn — нормативная глубина промерзания, определяемая по СП 22.13330.2016 не учитывает множественные факторы т.к. нормативы нацелены на получение наиболее надежного результата. Эта величина показывает насколько промерзает грунт на свободной от снега поверхности, не прогреваемой солнцем в течении всей зимы (под навесом). Реальная глубина промерзания будет меньше или такой же в зависимости от количества снега и солнечной радиации на поверхности

Для того, чтобы определить реальную глубину промерзания с учетом множества факторов, включая снеговой покров, солнечную радиацию и тепловой режим сооружения необходимо выполнить теплотехнический расчет. Теплотехнические расчеты сложны и трудоемки, а так же требуют большого количества исходных данных. Для отдельных случаев существуют упрощенные расчеты, некоторые из которых приведены в СП 25.13330. Вопросы теплотехники грунтов затрагиваются в этой статье.

4. Заключение

Для правильного учета сил морозного пучения и выбора мер по защите от его воздействия необходимо и достаточно верно определить глубину промерзания грунта. Для этого следует пользоваться расчетами, приведенными в нормативной литературе.

Учет скорости промерзания в расчетах невозможен из-за сложности определения этого показателя и его изменчивости.

Учитывать снеговой покров в надежде что он снизит глубину промерзания не следует, так как после возведения сооружения снег скорее всего будет переноситься ветром от одной части сооружения к другой и с наветренной стороны поверхность грунта будет оголена. Если же сооружение поднято над землей, то под ним будет оголенная поверхность без снега и с температурой наружного воздуха, что так же увеличит глубину промерзания.

Если глубина промерзания грунта больше 2,5 м и если среднегодовая температура в регионе отрицательная, то для определения нормативной глубины промерзания необходимо выполнять теплотехнический расчет.

Так же теплотехнический расчет следует выполнять если, например, применяется утепление грунта.

Для принятия решений по фундаментам используется расчетное значение глубины промерзания, которое в 1,1 больше нормативного для неотапливаемых сооружений и ниже нормативного для отапливаемых сооружений.

Источник

Что такое морозное пучение и глубина промерзания грунта?

Это понятия, смысл которых стоит понимать любому человеку, решившему самостоятельно возводить фундамент. Так же будет полезным для того, кто решил привлекать специалистов.

Морозное пучение

Морозное пучение — процесс превращения в лед воды, которая содержится в грунте. Всем известно, что вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме. Поскольку поздней осенью вода в грунте содержится в большом объёме из-за дождей и периодически выпадающего и оттаивающего снега, то, промерзая, верхний слой земли увеличивается в объеме (профессионально говорится «вспучивается»). Так как вспучивающемуся грунту необходимо куда то деваться, то он расширяется вверх.

В результате зимой поверхность земли приподнимается в среднем на 5–10 см, максимум может достигать в Московской области 15 см.

Первая неприятность состоит в том, что если фундамент расположен на поверхности грунта (т.е. не заглублен), грунт приподнимает фундамент, а вместе с ним все строение целиком. Главная проблема этой ситуации – неравномерность пучения под домом, то есть один угол фундамента может поднять на 5 см, а другой на 10 см. Почему? Здесь много факторов:

— сам по себе состав грунта под строением может существенно разниться

— один угол получает много солнечного света и тепла, а противоположный наоборот пребывает дольше в тени

— грунт под одним углом дома сильнее увлажняется, чем под другими углами в результате стока воды от дождей или из-за рельефа участка

Вслед за фундаментом деформируется всё строение.

В стенах из кладки образуются трещины (особенно заметно, если нет армопояса, а в доме из бруса не открываются или не закрываются двери и окна, начинаются течи или сквозняки). Весной, когда промерзший грунт оттаивает и лёд снова превращается в воду, поверхность грунта садится обратно, разумеется вместе с фундаментом и строением.

Вторая неприятность заключается в том, что весной, когда грунт оттает и сядет, поверхность земли не будет в точности копировать геометрию прошлого лета. А это означает, что фундамент и строение не займут уже никогда исходную форму и будут всегда существовать с некоторым искривлением, от года к году претерпевая новые деформации. Разумеется, этот процесс изнашивает постройку, существенно сокращая долговечность дома, доставляет неудобства при эксплуатации и проживании. Негативный результат от промерзания может появиться сразу первой зимой, но воздействие промерзания особенно заметно с течением длительного времени.

Но, есть немало примеров, когда лёгкие дома на незаглубленных фундаментах в Московской области не испытывают подобных проблем или испытывают их в приемлемой степени, и это не редкость. Дело в том, что степень пучения может быть разной и зависит от многих факторов, и да же может меняться от год от года. Поэтому, пучинистость грунта делится на 5 степеней:

- непучинистый,

- слабопучинистый,

- среднепучинистый,

- сильнопучинистый,

- чрезмернопучинистый.

Примерную степень пучения на участке может определить любой человек. К слабопучинистым относятся места на возвышенностях, с низким уровень грунтовых вод, и там где залегают песчаные (быстрофильтрующие воду) грунты. У чрезмернопучинистых всё наоборот – это места в низинах, там где есть обводненные, болотистые, водовмещающие глинистые грунты, когда вода стоит на штыке–двух лопаты круглый год. В завершение стоит сказать, что каждый участок может перемещаться в соседнуюю категорию по пучинистости в зависимости от погодных условий конкретного года. Чем меньше осадков было осенью, чем меньшее количество раз таял снег за осень и зиму – тем менее вспученным будет грунт. В таблице ниже вы сможете найти общие рекомендации по заглублению фундаментов в зависимости от типа грунта:

Ниже в таблице вы найдёте процент расширения грунта в зависимости от его типа (песчаные грунты в таблице не представлены, поскольку в большинстве случаев не являются пучинистыми)

Глубина промерзания грунта

Глубина промерзания грунта — это та глубина, на которую может промерзнуть грунт зимой. Эта глубина определяет границу, ниже которой рекомендуется располагать подошву фундамента (Подошва фундамента — это низ монолитной части без подбетонки) или «анкерные» элементы фундаментов (уширение свай ТИСЭ, лопасти винтовых свай и т.д.). Есть нормативная глубина промерзания, представленная на карте.

Но, фактическая глубина промерзания может быть значительно меньше или больше указанной на карте. Рассмотрим причины:

1. В первую очередь важна разновидность грунта, залегающего на участке. Ниже приведена таблица с глубиной промерзания различных типов грунтов, в частности для городов Московской области.

В глинистых грунтах наоборот. Фильтрация воды очень медленная и в результате заполненных пор глубокого промерзания не происходит. В результате, к заморозкам поры глинистого грунта не успевают освободиться от воды, что приводит к значительному вспучиванию, которое может повредить фундамент постройку. Именно исходя из этих соображений принимается величина 140 см. Из глинистых грунтов стоит отдельно выделить грунты с консистенцией “Твёрдый”. Это водоупоры, грунты с очень плотной структурой, и они не насыщаются водой. Этим грунтам присуща низкая степень пучения и малое промерзание. К сожалению, в Московской области твёрдые глинистые грунты или крупные пески в верхней толще земли встречаются редко.

2. Помимо типа грунта на глубину промерзания так же влияют погодные условия конкретного года (температура зимой, толщина снежного покрова, количество выпавших осенью и зимой осадков).

3. Локация конкретного участка. Очевидно, что участкам в низинах, вблизи болот свойственно быть более влажными, чем участкам на холмах и вдали от водоёмов.

4. Профилактические мероприятия по снижению увлажнения и промерзания (о них будем говорить ниже).

Виды «противопучинистых» фундаментов и мероприятий.

Степень проявления морозного пучения необходимо учитывать при выборе типа фундамента. «Противопучинистыми» вариантами являются фундаменты по технологии ТИСЭ, винтовые сваи, заглубленные ленты с монолитной широкой подушкой (именно с подушкой, т.к. без неё лёгкие дома на ленте так же подвержены вспучиванию), монолитная плита расположенная ниже границы промерзания грунта.

Разумеется, уширения свай ТИСЭ, лопасти винтовых свай и монолитную полушку заглубленной ленты необходимо расположить ниже границы промерзания для придания им функции «якоря». К противопучинистым типам фундаментов не относятся столбчатые фундаменты без уширения, мелкозаглубленные ленты, плавающие плиты, а так же прямые заглубленные ленточные фундаменты без широкой монолитной подушки (на практике наша компания знает много случаев, когда стенки заглубленной ленты вспучившимся грунтом обжимаются настолько сильно, что грунт вслед за собой тащит вверх фундамент вместе с домом).

Способы защиты от морозного пучения.

Есть немало современных способов, позволяющих почти полностью, либо частично устранить воздействие морозного пучения.

1. Круглогодичное отопление строения. Не стоит путать с ситуацией, когда хозяева приезжают в дом пару раз за зиму. Речь идет о доме, в котором температура круглый год не падает ниже +15 градусов. В этом случае уместно рассмотреть плавающую плиту или мелкозаглубленную ленту. Суть метода в том, чтобы сперва возвести закрытый по периметру непродуваемый цоколь (фундамент без «щели»), а затем важно правильно утеплить его. Стоит утеплить два места:

— фундамент утепляется по наружному периметру, вертикально. В качестве материала чаще всего используется ЭППС (экструдированный пенополистирол), он бывает уже встроен в некоторые отделочные фундаментные панели. Толщину ЭППС следует принимать не менее 50 мм, а лучше 80 или 100 мм для Московского региона.

— необходимо утеплить отмостку. Для этого нужно в толще отмостки проложить ЭППС той же толщины, что и при утеплении фундамента. Ширина утепления в отмостке должна составлять не менее 1,2 метра (в идеале не менее глубины промерзания). Если данные рекомендации выполнены правильно, то пучение грунта под домом будет устранено как минимум на 80-90%, что является вполне достаточным.

Полученная система будет работать следующим образом: зимой часть тепла будет выходить из дома через нижнее перекрытие. Если цокольное пространство является замкнутым и потеря тепла через стены фундамента минимальна, то будет прогреваться земля под домом. Этого прогрева будет вполне достаточно, чтобы остановить промерзание и вспучивание. Утепление отмостки необходимо для того, чтобы избежать потерь тепла через промерзший грунт с наружной стороны фундамента (т.е., чтобы не отапливать грунт снаружи дома). Это не очень дорогой, но действенный метод. Главный его минус – зависимость от беспрерывного зимнего отопления.

2. Дренаж — это отдельная тема для статьи, но дренажи направленные на осушение участка и отведение воды от дома, являются одним из способов по снижению сил морозного пучения.

3. Ливневая система (ливневка). В данном разделе мы поговорим об отведении ливневой воды от дома комплексом водных стоков. Этот комплекс включает в себя водосточную систему, отмостку и ливневые желоба, идущие вдоль отмостки, и, уводящие ливневую воду от строения.

Если, отмостку делать нет средств, но у Вас есть правильное желание отводить от строения воду с кровли и стен, то Вы можете воспользоваться временным вариантом “скрытой” отмостки.

4. Армопояс (в каменном доме). Очень важный, но к сожалению многими не выполняемый элемент. Ранее уже было отмечено то, что при воздействии морозным пучением на строения со стенами из кладочных материалов (кирпич, блоки любых видов) в стенах образовываются трещины. Они могут иметь различную ширину раскрытия и приносить разную степень неудобства владельцам здания. Для предотвращения возникновения трещин требуется армопояс. Армопояс — это монолитная балка в теле стен, стягивающая все стены строения между собой как бандаж и тем самым препятствует появлению трещин. Выполняется армопояс как минимум по всему периметру, при этом неразрывно (это важно!). Если внутри строения есть несущие стены, то желательно сделать пояс по всем несущим стенам. Чаще всего устраивается армопояс под каждым межэтажным перекрытием, при этом он одновременно исполняет вторую важную функцию — служит поясом для опирания тяжелых перекрытий из бетона, либо деревянных лаг. Армопояс должен обязательно крепиться к кладке анкерами, чтобы при возникновении деформаций армопояс не мог съехать вдоль блоков по касательной. Анкерами могут являться простые арматурные стержни с шагом 500 мм, заходящие в кладку не менее 200 мм и подходящие к верху армопояса.

Это важнейший элемент несущей конструкции, рекомендованный всем каменным строениям, независимо от типа фундамента и силы воздействия морозного пучения. Такой пояс повысит важнейшие свойства дома — прочность, надежность и долговечность.

Источник

%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg)