Замерзание и оттаивание почвы

Замерзание почвы – широко распространенное явление. Замерзание влаги в почве, как правило, происходит при температурах ниже 0 о С, поскольку она представляет собой не чистую воду, а раствор солей различных концентраций. Поэтому даже при низких температурах не вся влага находящаяся в почве, замерзает. Прочносвязанная влага и некоторая часть рыхлосвязанной влаги замерзнуть не могут вследствие влияния на них сорбционных сил. Остальная часть влаги вплоть до влаги соответствующей максимальной гигроскопичности замерзает в пределах до —10° С.

Глубина промерзания почвы зависит от многих причин. Наиболее важная из них — толщина снегового покрова. Чем она больше, тем меньше глубина промерзания почвы. Все, что влияет на толщину снегового покрова (мощность растительного покрова, микрорельеф и т. п.), влияет на глубину промерзания почвы. Она зависит от наличия торфа и его мощности, от влажности почвы. Чем больше мощность торфа и чем выше влажность почвы, тем меньше глубина промерзания.

Замерзание почвы начинается обычно с наступлением устойчивых отрицательных температур до образования снежного покрова. Иногда снежный покров устанавливается до наступления температур ниже 0 о С и промерзание почвы начинается уже под тонким снеговым покровом. В дальнейшем мощность промерзшего слоя постепенно нарастает, достигая наибольшей величины в конце января — в феврале.

В феврале или с начала марта, когда снеговой покров еще продолжает оставаться очень мощным или даже нарастает, глубина промерзания начинает уменьшаться вследствие оттаивания почвы снизу. Оттаивание почвы под снегом происходит за счет тепла, находящегося в нижних горизонтах почвы и передаваемого вследствие теплопроводности в верхние ее слои. Такая передача идет непрерывно, но в начале и середине зимы она не может компенсировать потерю тепла, излучаемого из-под тонкого снегового покрова и отдаваемого в сильно охлажденную атмосферу. В конце зимы, когда температуры воздуха становятся выше, а снеговой покров толще и, следовательно, потеря тепла уменьшается, тепло, идущее из нижних слоев почвы, с избытком компенсируя потерю его из верхних слоев, вызывает оттаивание почвы снизу.

По Н. А. Качинскому оттаивание может идти двумя путями.

1. Оттаивание, идущее снизу, заканчивается до того, как сойдет снег. Мерзлая прослойка исчезнет у самой поверхности почвы. Этот случай имеет место при мощном снеговом покрове и неглубоком промерзании почвы.

2. Снеговой покров сходит до того, как полностью оттает почва. Оттаивание почвы начинается также снизу, а затем идет одновременно сверху и снизу, и мерзлая прослойка в конце исчезает на той или иной глубине.

Для районов, где среднегодовая температура почвы близка к 0 о С и ниже, характерен третий вариант оттаивания почвы – только сверху, поскольку здесь в глубоких слоях почвы отсутствует запас тепла, который мог бы вызвать оттаивание почвы снизу.

Особое влияние на глубину снежного покрова оказывает лес. В лесу снежный покров всегда более мощный, чем на безлесных пространствах. Поэтому замерзание почвы под лесом либо не наблюдается совсем, либо бывает менее длительным и менее глубоким, причем почва успевает оттаять еще до начала таяния снега. Благодаря этому, а также более медленному таянию снега поглощение почвой талых вод в лесу идет значительно полнее, чем вне его.

Большое влияние а глубину промерзания почвы оказывает лесная подстилка. В опытах с удалением лесной подстилки, глубина промерзания почвы резко возрастала. Существенно влияет на глубину промерзания и состав древостоя. В густых еловых древостоях, где значительное количество снега задерживается на кронах деревьев, вследствие меньшей мощности снегового покрова и большей его плотности глубина промерзания бывает всегда больше.

Промерзание почвы имеет целый ряд неблагоприятных последствий, в частности: понижение водопроницаемости почв, а следовательно усиление поверхностного стока, снижение теплообеспеченности, вымерзание растений, задержка микробиологических и химических процессов, идущих в почве. В то же время можно отметить и положительные следствия этого процесса, в частности, благоприятное влияние на образование структуры в почве, миграция почвенных животных в нижние слои почвы под влиянием замерзания, способствующая разрыхлению почвы и улучшению ее водопроницаемости.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

От чего зависит глубина промерзания грунта?

Глубина промерзания грунта в первую очередь зависит от зоны, в которой вы находитесь.

Также не последнюю роль играет глубина залегания грунтовых вод — чем ближе уровень к поверхности, тем грунт более пучинистый. В значительной степени их уровень зависит от обильности и продолжительности осенних дождей.

Разные типы грунтов также промерзают по разному, так к примеру скальные грунты вообще не реагируют на минусовые температуры и обладают нулевой пучинистостью. К слабо промерзаемым грунтам относятся хрящеватые грунты, в которых помимо земли, смеси песка и глины находятся еще и пласты мелкого камня или гравия.

Глубина промерзания зависит даже от высаженного по периметру дома кустарника, который будет задерживать снег и уменьшать тем самым глубину промерзания.

Также (если говорить о фундаменте под домом) на промерзание влияет отапливается дом зимой или нет. Отопление дома прогревает грунт и снижает глубину его промерзания на 10-25%.

В местностях, где температура воздуха систематически бывает ниже ноля градусов, обязательно наблюдается промерзание грунта. Причем эта величина линейная — чем ниже максимальная отрицательная температура и чем дольше длится этот период, тем глубже промёрзнет грунт.

Кроме температуры на величину промерзания грунта влияет состав грунта — легкие песчаные грунты, например, промерзают сильнее, чем глинистые.

Кроме того, в зависимости от количества выпавшего снега и времени образования снежного покрова, также будет зависеть на какую глубину промерзнет грунт. Вполне понятно, что если в морозный период снега на земле не будет или его слой будет невелик, то она промерзнет значительно глубже.

Промерзание грунта также зависит от влажности грунта — при меньшей влажности грунт будет промерзать интенсивнее.

Кстати, для некоторых местностей есть заранее рассчитанные глубины промерзания грунта. Следует только учесть, если будете ориентироваться на них, что величины эти рассчитаны для экстремальных условий — за основу взята средняя сумма самых низких температур за весь холодный период и без учета снежного покрова.

То есть, фактически глубина промерзания будет несколько меньше рассчитанной.

Источник

SGround.ru

Сайт о фундаментах, их основаниях и морозном пучении грунтов

Глубина и скорость промерзания грунта и их влияние на процессы пучения

Связь пучения со скоростью, глубиной промерзания

Оглавление:

1. Введение

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих величину поднятия дневной поверхности (степень пучинистости) при промерзании грунтов являются глубина и скорость их промерзания.

Дневная поверхность грунта – жаргонный термин в строительной геологии, обозначающий поверхность современного рельефа. Можно заменить терминами: поверхность земли, уровень земли. В случае если на рассматриваемом участке выполнялась или будет выполняться планировка (насыпь или выемка грунта), то поверхность следует называть «уровень планировки»

Глубина и скорость промерзания грунтов зависит от большого числа факторов: значений отрицательной температуры наружного воздуха в зимний период, от продолжительности зимнего периода, от толщины и плотности снегового покрова и динамики изменения этих показателей в течении зимы, теплопроводности грунта, наличия теплоизолирующих покрытий (бывают как естественные, например, моховый или торфовый слой, так и искусственные), интенсивности воздействия солнечной радиации на конкретный участок поверхности, от смен холодной погоды на оттепели и от положения уровня грунтовых вод.

2. Скорость промерзания грунта

Увеличение объема грунта и величина подъема поверхности земли зависят от скорости промерзания, а скорость, в свою очередь, зависит от значений отрицательной температуры наружного воздуха и теплотехнических свойств грунта.

Экспериментально установлено, что чем меньше скорость промерзания, тем больше величина пучения и, наоборот, при больших скоростях промерзания грунт меньше увеличивается в объеме.

На величину вспучивания оказывает влияние и коэффициент фильтрации глинистого грунта, которой обусловливает подток капиллярной влаги к фронту промерзания. В образцах, замерзающих при большой скорости промерзания, визуально не наблюдается образования ледяных включений в виде прослоек и линз, следовательно, грунт незначительно ухудшает свои физические свойства при оттаивании.

При быстром промерзании в грунте не успевает накопиться влага, поступающая по капиллярам, поэтому он меньше проявляет пучение

При малой скорости промерзания грунта происходит формирование льдистой текстуры за счет постоянного притока влаги по капиллярам из нижележащих слоев талого грунта, сопровождающееся повышенным накоплением ледяных включений в нем. Такие грунты при оттаивании резко ухудшают свои физические свойства. Иногда грунты, имеющие твердую или пластичную консистенцию до промерзания, превращаются в текучее состояние после промерзания и оттаивания.

Наибольшее количество льда в грунтах природного сложения скапливается при промерзании грунта на глубину до 1-1,2 м так как на этих глубинах больше сказывается колебание отрицательной температуры наружного воздуха, например, при смене холодной погоды на оттепели, что позволяет накопить в структуре грунта больше влаги в виде льда

3. Глубина промерзания грунта

Значение глубины промерзания грунтов оказывает большое влияние на вспучивание дневной поверхности грунта. Например, в Забайкалье подъем поверхности грунта достигает 40 см при глубине промерзания суглинистого грунта 2,6-2,8 м, а сильнопучинистый суглинок в Московской области вспучивается на 15 см при глубине промерзания на 1,5 м.

Глубина промерзания грунта может в зависимости от региона РФ и локальных условий меняться в широких пределах: от 0 до 6 м. Максимальные значения глубины промерзания грунтов наблюдаются в Забайкалье, ближе к границе Монголии, преимущественно на песчаных и крупнообломочных грунтах и большей частью на северных склонах.

Наблюдениями за глубиной промерзания грунтов установлено, что влажные глины и суглинки промерзают заметно меньше, чем супеси, пески мелкие и пылеватые, а пески крупные и крупнообломочные грунты промерзают еще больше, чем супеси и пылеватые пески.

Чем более крупные частицы слагают грунт, тем больше будет глубина его промерзания при прочих равных условиях, однако крупнодисперсные грунты не подвержены пучению

Так как глубина промерзания зависит от действительно большого числа факторов, для начала разберемся что на этот счет говорится в нормативной литературе.

В нормативной документации на проектирование фундаментов рассматривается только глубина промерзания грунта. Эта величина рассчитывается по формулам в зависимости от среднемесячных температур в холодный период года и типа грунта без учета всех остальных факторов (не учитывается снеговой покров, солнечная радиация, свойства и влажность грунта и пр.).

Действующий на данный момент норматив в области проектирования фундаментов — СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений гласит:

СП 22.13330.2016 п. 5.5.1 Глубину заложения фундаментов следует принимать с учетом: …- глубины сезонного промерзания грунтов. Выбор оптимальной глубины заложения фундаментов в зависимости от указанных условий необходимо выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.

5.5.2 Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, принимают равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

При использовании результатов наблюдений за фактической глубиной промерзания следует учитывать, что ее следует определять в соответствии с ГОСТ 24847.

5.5.3 Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение следует вычислять по формуле

где d0 — величина, принимаемая равной:

- для суглинков и глин 0,23 м;

- супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28 м;

- песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30 м;

- крупнообломочных грунтов — 0,34 м;

Мt — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330, а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства.

Значение d0 для грунтов неоднородного сложения определяют как средневзвешенное в пределах глубины промерзания. (прим. если промерзает несколько разных слоев то необходимо определять осредненное значение коэффициента d0)

Нормативную глубину промерзания грунта dfn в районах, где >2,5 м, а также в горных районах (где резко изменяются рельеф местности, инженерно-геологические и климатические условия), следует определять теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25.13330.

5.5.4 Расчетную глубину сезонного промерзания грунта df, м, вычисляют по формуле

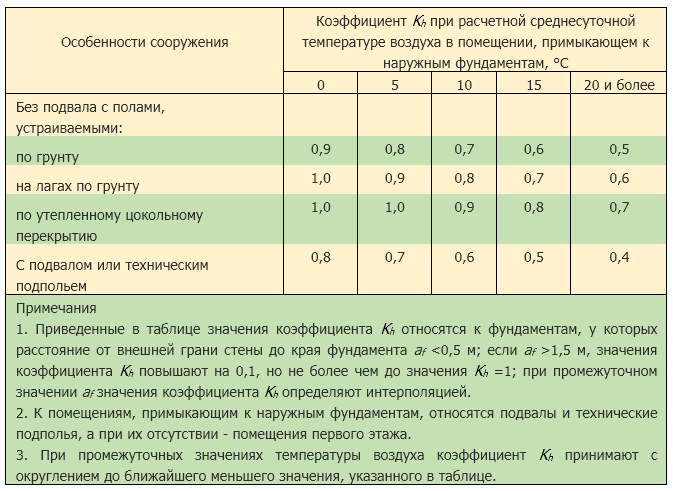

где Kh — коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений — по таблице 5.2; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений Kh=1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой;

dfn — нормативная глубина промерзания, м, определяемая по 5.5.2 и 5.5.3.

- В районах с отрицательной среднегодовой температурой расчетную глубину промерзания грунта для неотапливаемых сооружений следует определять теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25.13330. Расчетную глубину промерзания следует определять теплотехническим расчетом и в случае применения постоянной теплозащиты основания, а также, если тепловой режим проектируемого сооружения может существенно влиять на температуру грунтов (холодильники, котельные и т.п.).

- Для зданий с нерегулярным отоплением при определении Kh за расчетную температуру воздуха принимают ее среднесуточное значение с учетом длительности отапливаемого и неотапливаемого периодов в течение суток.

dfn — нормативная глубина промерзания, определяемая по СП 22.13330.2016 не учитывает множественные факторы т.к. нормативы нацелены на получение наиболее надежного результата. Эта величина показывает насколько промерзает грунт на свободной от снега поверхности, не прогреваемой солнцем в течении всей зимы (под навесом). Реальная глубина промерзания будет меньше или такой же в зависимости от количества снега и солнечной радиации на поверхности

Для того, чтобы определить реальную глубину промерзания с учетом множества факторов, включая снеговой покров, солнечную радиацию и тепловой режим сооружения необходимо выполнить теплотехнический расчет. Теплотехнические расчеты сложны и трудоемки, а так же требуют большого количества исходных данных. Для отдельных случаев существуют упрощенные расчеты, некоторые из которых приведены в СП 25.13330. Вопросы теплотехники грунтов затрагиваются в этой статье.

4. Заключение

Для правильного учета сил морозного пучения и выбора мер по защите от его воздействия необходимо и достаточно верно определить глубину промерзания грунта. Для этого следует пользоваться расчетами, приведенными в нормативной литературе.

Учет скорости промерзания в расчетах невозможен из-за сложности определения этого показателя и его изменчивости.

Учитывать снеговой покров в надежде что он снизит глубину промерзания не следует, так как после возведения сооружения снег скорее всего будет переноситься ветром от одной части сооружения к другой и с наветренной стороны поверхность грунта будет оголена. Если же сооружение поднято над землей, то под ним будет оголенная поверхность без снега и с температурой наружного воздуха, что так же увеличит глубину промерзания.

Если глубина промерзания грунта больше 2,5 м и если среднегодовая температура в регионе отрицательная, то для определения нормативной глубины промерзания необходимо выполнять теплотехнический расчет.

Так же теплотехнический расчет следует выполнять если, например, применяется утепление грунта.

Для принятия решений по фундаментам используется расчетное значение глубины промерзания, которое в 1,1 больше нормативного для неотапливаемых сооружений и ниже нормативного для отапливаемых сооружений.

Источник