Классификация серых лесных почв.

Тип серых лесных почв разделяется на подтипы: светло- серые, серые и темно-серые.

В подтипах выделяются следующие роды: обычные, остаточно—карбонатные, со вторым гумусовым горизонтом, контактно-луговые, пестроцветные.

На вилы серые лесные почвы делятся по глубине вскипания – высоко вскипающие ( 100 см), по мощности гумусового слоя А1 + А1А2 – мощные > 40 см, средне мощные 20 – 40 см и мало мощные ( 3 ), что определяет их плохую водопроницаемость.

Агрофизические свойства пахотного горизонта также малоблагоприятны. Невысокое содержание гумуса, обеднение илом, обогащение пылеватыми фракциями способствует быстрой потери структуры верхнего горизонта при распашке. Поэтому такие почвы заплывают при увлажнении и образуют корку при высыхании.

Серые лесные почвы характеризуются более интенсивным развитием дернового процесса и ослаблением подзолистого по сравнению со светло — серыми. Морфологически отличается более темным цветом, процессы оподзоливания выражены слабо и горизонт А2В может отсутствовать. Содержание гумуса в пахотном горизонте 3 – 4% и общие запасы в метровом слое 200 – 250 т/га. Вниз по профилю содержание гумуса резко снижается . Эта черта общая со светло серыми почвами. Отношение Сгк / Сфк = 1, но в более глубоких горизонтах ( В ) преобладают гуминовые кислоты. Подтип серых лесных почв характеризуется кислой реакцией, и в некоторой ненасыщенностью основаниями, но в меньшей степени, чем светло серые. Физические свойства также неблагоприятны, как и у светло серых.

Темно серые лесные почвыпо своим основным признакам близки к черноземам. Гумусовый горизонт А1 у них более мощный, чем у серых и более темной окраски. Структура его комковато-зернистая, признаков оглеения иногда нет. Гранулометрический состав свидетельствует о миграции ила, но в меньшей степени, чем у серых. Более интенсивно проявляется дерновый процесс. Содержание гумуса в горизонте А1 4 –8 % и постепенно уменьшается вниз по профилю. В этом они приближаются к черноземам и отличаются от серых лесных почв, у которых снижение гумуса резкое. Запас гумуса в метровом слое до 300 т/га. Темно серые имеют благоприятные свойства: рН – слабокислая, высокая насыщенность ППК основаниями. Благодаря лучшим физическим свойствам, имеют большую влагоемкость и большим содержанием доступной для растений влаги.

Подтипы делятся на роды:

1.Обычные с типичными признаками.

2.Серые лесные со вторым гумусовым горизонтом, который расположен ниже оподзоленного горизонта А1А2 и имеет темно серую окраску. Большинство исследователей считают его реликтовым, как результат вторичного оподзоливания черноземов и лугово-черноземных почв.

3.Серые лесные остаточно – карбонатные развиваются на карбонатных породах, глубина вскипания 40 – 60 см.

3.Серые лесные контактово-луговые формируются на двучленных породах, в условиях избыточного увлажнения.

4.Серые лесные пестроцветные формируются на коренных уплотненных.

Серые лесные глеевые – это тип переувлажненных лесов.

Сельскохозяйственное использование серых лесных.

Эта зона – важнейших земледельческий район страны. Здесь выращивают зерновые, технические, овощные. В Европейской части развито садоводство.

По комплексу агрономических свойств серые лесные почвы можно разделить на две группы:

1.Светло серые и серые.

Первая группа характеризуется ненасыщенностью основаниями и кислой средой и их нужно известковать. Темно серые в известковании не нуждаются. Внесение органических и минеральных удобрений. Необходимо проведение противоэрозионных мероприятий, так как эта зона проявления водной эрозии. Мероприятия по накоплению влаги.

Серые лесостепные почвы.

Располагаются в Краснодарском крае на высоте от 200 до 500 м, там где степь переходит в наклонную равнину. Лесостепные почвы формируются на делювиальных и элювиальных отложениях, почвообразующие породы могут быть карбонатными и бескарбонатными. Естественная растительность представляет чередование дубов и участков кустарниковой степи.

Сельскохозяйственное использование серых лесостепных почв имеет свои особенности. Корни большинства растений не могут проникать в слитую массу и использовать её влагу и питательные вещества. Слитой горизонт является водоупором и вызывает во влажные годы временную заболачиваемость в корнеобитаемой толще и возможны вымочки сельскохозяйственных растений.

Эти почвы имеют высокие запасы гумуса и элементов минерального питания, но наличие слитого горизонта делает их неблагоприятными для выращивания садов и виноградников. Они могут быть использованы для плантаций табака, кукурузы, люцерны. Для улучшения этих почв:

1.Вносить большие дозы навоза.

3.Использовать физиологически щелочные и нейтральные минеральные удобрения.

ЧЕРНОЗЕМНЫЕ ПОЧВЫ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОНЫ.

Занимают 120 млн га, что составляет 6,3 %.

Расположены в центральных областях (Курская, Воронежская), Ростовской области, Поволжье, Северный Кавказ, Западная и Средняя Сибирь, Забайкалье.

Условия почвообразования.

Черноземные почвы распространены в лесостепной и степной зонах простираясь от Ростовской области до Забайкалья. Соответственно меняются и условия почвообразования.

Климат характеризуется теплым летом и умеренно холодной зимой. При движении на восток возрастает континентальность, отличаются более низкими температурами и другими режимами увлажнения. Средняя температура июля меняется от 23 0 С на западе до 20 0 С на востоке, января соответственно от – 4 0 С до – 25 0 С.

Количество осадков больше всего выпадает в Предкавказье (500 – 600 мм) и постепенно уменьшается в Поволжье до 350 мм. В целом территория распространения черноземов характеризуется недостаточным увлажнением.

Рельефпреимущественно равнинный или слабоволнистый, иногда расчлененный речными долинами или оврагами. В азиатской части черноземы встречаются в предгорной зоне.

Почвообразующие породы в основном представлены лёссами и лессовидными суглинками. Главная особенность почвообразующих пород – их карбонатность.

Растительностьв лесостепной зоне характеризуется в прошлом чередованием лесных участков со степными. Лесные участки представлены в основном дубами, березами, иногда соснами, травянистые: ковыль, овсы, типчак, шалфей, лядвинец. Растительность степной зоны – разнотравно – ковыльные и типчако – ковыльные степи: ковыль, типчак, клевер, осоки, полынь. В настоящее время основные массивы черноземных почв распаханы. Естественная растительность сохранилась лишь на отдельных участках (балки, склоны, заповедник).

Генезис черноземов.

Черноземные почвы развиваются под степной разнотравной растительностью. Весь облик этих почв свидетельствует о богатстве их органическим веществом.

Вопрос возникновения этих почв издавна занимает умы ученых. Первые научные положения о происхождении черноземов имеются еще в трудах Ломоносова, который в 1763 году писал, что чернозем произошел от « согнития животных и растущих тел со временем» По вопросу образования черноземов были высказаны различные точки зрения, которые можно объединить в три группы: гипотеза о морском происхождении, теория болотного образования, теория наземно- растительного происхождения.

Гипотезу о морском происхождениичерноземов высказывали Паллас, Мурчинсон, Петцольд. Они рассматривали черноземы как морской ил, оставшийся после отступления Каспийского и Черного морей, как продукт размыва ледниковыми водами черной юрской сланцевой глины. Эта гипотеза отражала геологическое направление в почвообразовании и почвы рассматривали как продукт вне растительного происхождения.

Представители теории болотного происхождения черноземов Эйхвальд, Борисяк считали, что в прошлом черноземная зона представляла собой тундровые, сильно заболоченные пространства. При последующем постепенном потеплении шел процесс активного разложения болотной растительности, что обусловило формирование черноземов.

Теория растительного наземного происхождениясвязывает их образование с постепенным развитием лугово — степной и степной травянистой растительности (Рупрехт). Черноземы рассматривали как результат поселения травянистой растительности и накопление перегноя при их разложении.

Наиболее полное развитие получила эта теория в работе В.В.Докучаева « Русский чернозем» Он рассматривал образование черноземов как результат накопления в породе перегноя. Костычев, в работе « Почвы черноземных областей России», показал важные значения корневых систем травянистой растительности в накоплении органического вещества в черноземных почвах.

Вильямс рассматривал происхождение черноземов как результат развития дернового процесса под степной растительностью.

Современные взглядына процессы образования черноземов можно свести к основным положениям:

1.Ведущим процессом почвообразования при образовании черноземов является гумусонакопление.

2.Ежегодно в почву поступает значительное количество органического вещества. В опад ежегодно идет 100 – 200 ц/га, причем половина приходится на корневую систему.

3.В результате биологического круговорота в черноземы ежегодно поступает большое количество элементов минерального питания, которые в отсутствие промывного режима остаются в корнеобитаемом слое.

4.Благоприятные условия создаются для образования гумуса: корневая система содержит Са, реакция среды материнской породы щелочная.

5.Климатические условия благоприятны для гумификации. Весной в почве оптимальные температуры и достаточный запас влаги от осенне-зимних осадков и весеннего снеготаяния. В период летнего иссушения и прерывистого увлажнения микробиологические процессы заметно ослабевают, что способствует предотвращению сформировавшихся гумусовых веществ от их минерализации. Одновременно повышение температуры и иссушение почвы способствует конденсации гумусовых веществ, их усложнению.

6.Качественной особенностью гумуса черноземов является преобладание гуминовых кислот, значительное количество гуматов кальция.

7.Развитие мощной корневой системы и образование гуматов кальция.

Следует отметить, что возделывание сельскохозяйственных культур заметно изменяет характер биологического круговорота веществ, так как ежегодно отчуждается большая часть биомассы, а, следовательно, и потери элементов минерального питания. Кроме того, почва долгое время остается без растительного покрова. Это ухудшает обеспечение растений влагой. Также при распашке земель разрушается структура и усиливается ветровая и водная эрозия.

Источник

Глубина вскипания серых лесных почв

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | ||||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | ||||

|  |

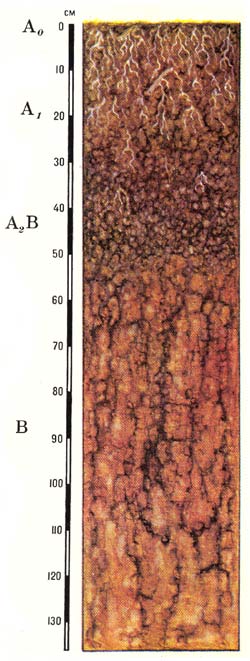

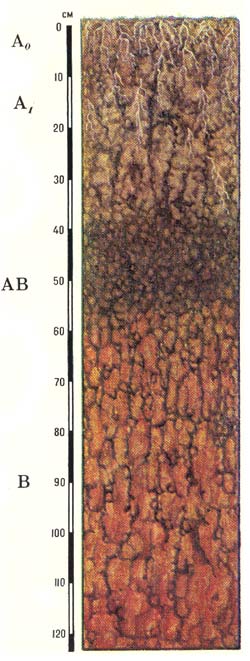

| Профиль серых лесных почв | Профиль темно-серых лесных почв |

А0 — лесная подстилка мощностью 2-5 см, состоит из побуревшего лесного опада;

А1 — гумусовый горизонт мощностью 10-55 см, серый или темно-серый, иногда буровато-темно-серый, зернистой неясно комковато-порошистой структуры, содержит много живых корней растений;

A1A2 — переходный гумусово-элювиальный горизонт мощностью до 15 см, серовато-белесый или серовато-буроватый, плитчатой, комковато-плитчатой или ореховато-комковатой со слоеватостью структуры;

А2В — переходный горизонт, на буром, темно-буром или коричневом фоне белесые пятна, языки и присыпка, ореховатой, комковато-ореховатой, остроугольно-мелкоореховатой структуры, темная глянцевая корочка по граням структурных отдельностей; иногда не имеет признаков оподзоливания и выделяется как переходный горизонт АВ;

В — иллювиальный горизонт, темно-бурый или темно-коричневый, ореховатой или ореховато-призматической структуры, плотный, грани структурных отдельностей покрыты блестящими глянцевитыми пленками;

ВС — переходный горизонт более светлой окраски, структура выражена хуже, плотность меньшая; в этом горизонте чаще всего появляются выделения карбонатов; горизонт постепенно переходит в почвообразующую породу.

Тип серых лесных почв подразделяется на три подтипа, которые существенно различны по морфологическому строению почвенного профиля, составу и химическим свойствам, возможностям использования.

Верхние горизонты серых лесных почв обеднены илистыми частицами и полуторными окислами, обогащены кремнекислотой. Эта закономерность наиболее резко выражена в светло-серых лесных и в меньшей степени в темно-серых почвах. Содержание по профилю гумуса и азота показывает более интенсивное проявление дернового процесса у темно-серых почв и слабое его развитие в светло-серых. Содержание гумуса в светло-серых почвах изменяется от 1,5-3,0% на западе до 5% на востоке; в серых лесных почвах — 3-4% и 6-8%, в темно-серых — 3,5-4,0 и 8-9% соответственно. В составе гумуса темно-серых почв преобладают гуминовые кислоты. В гумусе верхних горизонтов светло-серых и серых лесных почв преобладают фульвокислоты, но в горизонтах A1A2, А2В (АВ) и B1 заметно преобладают гуминовые кислоты.

Светло-серые и серые лесные почвы имеют кислую реакцию в верхних горизонтах, степень насыщенности основаниями составляет 70-85%. Емкость поглощения светло-серых почв — 14-18 мг-экв на 100 г почвы, серых почв — 18-30 мг-экв на 100 г почвы; в иллювиальном горизонте емкость поглощения заметно возрастает. Темно-серые лесные почвы имеют слабокислую реакцию в верхних горизонтах, высокую степень насыщенности основаниями (80-90%) и емкость поглощения (20-45 мг-экв на 100 г почвы). Гидролитическая кислотность серых и светло-серых почв — 5-7 мг-экв на 100 г почвы; у темно-серых почв она заметно меньше.

По комплексу агрономических свойств тип серых лесных почв можно разделить на две группы: 1) светло-серые и серые; 2) темно-серые почвы.

Хотя серые лесные почвы и отличаются от светло-серых несколько лучшими агрономическими показателями, их объединяет кислая реакция в верхних горизонтах, ненасыщенность основаниями, невысокое содержание питательных веществ. Эта группа почв обладает неблагоприятными физическими свойствами — слабой оструктуренностью и заметной распыленностью пахотного слоя. Поэтому главными мероприятиями, направленными на повышение их сельскохозяйственной ценности, являются известкование, систематическое внесение органических и минеральных удобрений, углубление пахотного горизонта, травосеяние. После устранения дефицита азота в этих почвах хороший эффект дают фосфорные удобрения.

Для повышения плодородия темно-серых лесных почв также важно систематическое внесение органических и минеральных удобрений (в меньших количествах), увеличение мощности пахотного горизонта.

В процессе окультуривания серых лесных почв снижается их кислотность, повышается емкость поглощения и насыщенность основаниями, возрастает содержание элементов питания растений, улучшаются состав гумуса, водно-воздушный режим и физико-механические свойства. Поскольку в серых лесных почвах наблюдается периодический недостаток атмосферного увлажнения, важное значение имеют мероприятия по борьбе за накопление влаги.

При правильном и рациональном использовании серые лесные почвы могут давать высокие урожаи и пригодны для выращивания большого набора сельскохозяйственных культур: озимой и яровой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, льна и др.

Тип серых лесных глеевых почв включает в себя следующие подтипы:

- Светло-серые лесные почвы

Серые лесные почвы

Темно-серые лесные почвы

Содержание раздела Почвы России и СССР:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector

Серые лесные почвы

Серые лесные почвы Темно-серые лесные почвы

Темно-серые лесные почвы