Шпаргалки к экзаменам и зачётам

студентам и школьникам

Растеневодство — Глубина заделки семян и её зависимость от типа почвы, температуры и влажности

Глубина заделки семян и её зависимость от типа почвы, температуры и влажности

Глубина посева сильно влияет на полевую всхожесть семян и продолжительность периода посев — всходы. Еще Р. И. Шредер показал, что при посеве семян капусты, огурца и гороха на глубину 6 мм всходы появлялись через 60—72 ч, при увеличении глубины посева до 75 мм — через 6 сут. В другом опыте полевая всхожесть редиса при посеве семян на глубину 10—20 мм была 68%, а при увеличении ее до 40—50 мм — только 7%. Чем ближе к поверхности почвы прорастающее семя, тем лучше оно обеспечено кислородом и теплом, тем меньше энергии требуется проростку для преодоления сопротивления почвы. В открытом грунте поверхность почвы может пересохнуть задолго до того, как корешки проростков мелко заделанных семян достигнут обеспеченного влагой слоя. Поэтому наилучшие всходы получаются при посеве на ту возможно меньшую глубину, на которой почва не просохнет до сформирования у проростков достаточно длинных корней. В защищенном грунте семена высевают на глубину 0,5—1,5 см. Здесь благодаря этому и регулярным поливам сокращается на 1—2 дня время от посева до появления всходов. В поле глубина посева зависит от величины семян, свойств и влажности почвы: для культур с очень крупными семенами — в среднем 50 мм, крупными — 35, средними — 25, мелкими — 15 и очень мелкими — 10 мм. На тяжелых почвах глубину посева семян уменьшают на 20—50%, на легких на столько же увеличивают. В засушливых местах сеют глубже, чем в районах достаточного или избыточного увлажнения. При пересыхании поверхностного слоя семена высевают на глубину, где имеется достаточно влаги. Если влажные слои находятся слишком глубоко, семена сеют на дно специально прорезанных бороздок или применяют другие меры для получения нормальных всходов. Долго прорастающие семена петрушки, моркови или лука из-за опасности пересыхания почвы высевают несколько глубже, чем примерно такие же по размеру, но быстро прорастающие семена салата.

Источник

Глубина заделки семян и её зависимость от типа почвы, температуры и влажности

Глубина посева сильно влияет на полевую всхожесть семян и продолжительность периода посев — всходы. Еще Р. И. Шредер показал, что при посеве семян капусты, огурца и гороха на глубину 6 мм всходы появлялись через 60—72 ч, при увеличении глубины посева до 75 мм — через 6 сут. В другом опыте полевая всхожесть редиса при посеве семян на глубину 10—20 мм была 68%, а при увеличении ее до 40—50 мм — только 7%. Чем ближе к поверхности почвы прорастающее семя, тем лучше оно обеспечено кислородом и теплом, тем меньше энергии требуется проростку для преодоления сопротивления почвы. В открытом грунте поверхность почвы может пересохнуть задолго до того, как корешки проростков мелко заделанных семян достигнут обеспеченного влагой слоя. Поэтому наилучшие всходы получаются при посеве на ту возможно меньшую глубину, на которой почва не просохнет до сформирования у проростков достаточно длинных корней. В защищенном грунте семена высевают на глубину 0,5—1,5 см. Здесь благодаря этому и регулярным поливам сокращается на 1—2 дня время от посева до появления всходов. В поле глубина посева зависит от величины семян, свойств и влажности почвы: для культур с очень крупными семенами — в среднем 50 мм, крупными — 35, средними — 25, мелкими — 15 и очень мелкими — 10 мм. На тяжелых почвах глубину посева семян уменьшают на 20—50%, на легких на столько же увеличивают. В засушливых местах сеют глубже, чем в районах достаточного или избыточного увлажнения. При пересыхании поверхностного слоя семена высевают на глубину, где имеется достаточно влаги. Если влажные слои находятся слишком глубоко, семена сеют на дно специально прорезанных бороздок или применяют другие меры для получения нормальных всходов. Долго прорастающие семена петрушки, моркови или лука из-за опасности пересыхания почвы высевают несколько глубже, чем примерно такие же по размеру, но быстро прорастающие семена салата.

Источник

Глубина посева и создание эффективного ложа для семян

Глубина посева представляет собою важнейший прием обеспечения высокой (приближенной к лабораторной) полевой всхожести семян, создания присущего сорту начального (стартового) ритма ростовых процессов и темпов дифференциации конуса нарастания, получения здоровых конкурентоспособных равномерных, дружных всходов.

Различные сельскохозяйственные культуры в зависимости от биологических особенностей по-разному реагируют на глубину посева семян. В естественных экосистемах осыпающиеся семена прорастают преимущественно с поверхности почвы, находясь под защитой мульчирующего слоя растительных остатков и верхнего биогенного слоя почвы. В агроэкосистемах поверхностный слой почвы пересыхает, и человек взял на себя обязанность создания эффективного ложа для семян. При создании эффективного ложа учитываются потребности семян для прорастания на глубине их посева. К их числу относятся — оптимальная влажность, температура, питательные вещества, доступ кислорода, биологическая способность проростков укореняться и преодолевать верхний слой почвы для выноса конуса нарастания зародышевого побега (точки роста) на ее поверхность.

Глубина посева семян изменяется по культурам и зонам. Крупно-семянные культуры высевают глубже, а мелкосемянные — мельче. Например, семена кукурузы заделывают на 8—10 см (до 12), а редиса — на 1,5—2 см. Семена ячменя на тяжелых суглинистых почвах высевают на глубину 3—4 см, на легких супесчаных — на 5—6, а в засушливых районах на супесчаных почвах — до 8 см.

У двудольных растений глубина заделки семян различается в зависимости от строения листьев и их начального развития. По этому признаку бобовые делят на три группы: первая — растения с перистыми листьями (горох, чечевица, чина, нут, бобы), вторая — растения с тройчатыми листьями (фасоль, соя) и третья — растения с пальчатыми листьями (люпин). Эти три группы отличаются по характеру начального роста, что обусловливает глубину их посева.

Растения первой группы вначале растут за счет надсемядольного колена (эпикотиля) и поэтому не выносят семядолей на поверхность почвы. Они допускают более глубокую заделку семян: 4—5 см на тяжелых суглинистых почвах и 5—8 см на легких супесчаных, в засушливых условиях. Обычно затем проводят боронование всходов до и после их появления.

Растения второй и третьей групп растут вначале благодаря растягиванию подсемядольного колена (гипокотиля) и выносят на поверхность семядоли. Они требуют мелкой заделки семян (3—5 см). Обычно их до всходов не боронуют. После всходов их боронуют лишь легкими боронами.

В последние два десятилетия на примере однодольных злаковых культур (пшеница, ячмень рожь, рис) показано, что глубина посева в значительной мере зависит от сортовых особенностей семян. Биологическим критерием предельной оптимальной глубины посева сорта служит средняя длина колеоптиле — органа, ответственного за выход проростка на поверхность почвы. По данным R. Е. Allan и О. A. Vogel длина колеоптиле у мягкой пшеницы является полигенным признаком и 10 хромосом несут гены, ответственные за нормальное развитие колеоптиле. Коэффициент наследования этого признака составляет у сортов мягкой пшеницы 82,1 %. Е. П. Алешин и Н. В. Воробьев установили жизненно важную физиологическую роль колеоптиле риса при прорастании семян в условиях затопления. При остром дефиците кислорода колеоптиле участвует в процессах мобилизации запасных веществ эндосперма семени на рост и развитие проростка. При переходе колеоптиле в фазу старения, когда его функции угасают, наблюдаются существенные нарушения в углеводном обмене и происходит массовая гибель семян.

В результате исследования 210 сортообразцов ВИР Ю. С. Ларионовым, В. А. Чулкиной и др. выяснено, что сорта зерновых культур различаются по длине колеоптиле и их можно по этому признаку разделить на три группы:

— короткоколеоптильные — средняя длина колеоптиле до 4 см;

— среднеколеоптильные — средняя длина калеоптиле до 5 см;

— длинноколеоптильные — средняя длина колеоптиле 6 см и более.

В отличие от яровой пшеницы и ячменя, у овса и озимой ржи пока не удалось обнаружить форм с коротким колеоптиле.

Условия внешней среды и технология возделывания оказывают определенное влияние на изменение длины колеоптиле, фенотипическая изменчивость которого оказалась значительной, составляя 16—22 %. Это иногда приводит к сдвигу средней длины колеоптиле по сорту в целом. Величину фенотипической изменчивости колеоптиле у сортов целесообразно контролировать по годам и после протравливания семян системными препаратами. Некоторые из них — типа байтана универсала — существенно уменьшают длину колеоптиле, требуя корректировки глубины посева и соответствующей глубины предпосевной подготовки почвы. Однако, несмотря на фенотипическую изменчивость длины колеоптиле, различия между сортами по этому признаку сохраняются, что служит основанием для его использования в качестве оптимального показателя предельной глубины заделки семян.

Скорость продвижения проростка к поверхности почвы под покровом колеоптиле зависит от темпа его роста, который выше у длинноколеоптильных сортов. Так, длинноколеоптильный сорт яровой пшеницы Скала имел темп роста 1,0—2,0 см в сутки и всходил с глубины 3—4 см на 1—2, а с глубины 6—10 см — на 3—4 дня раньше, чем сорта со средним и коротким колеоптиле: Лютесценс 758, Новосибирская 67 и Харьковская 46. Различия в прохождении фенофаз по сортам сохраняются до конца вегетации.

У сортов проявляется четкая реакция на разный уровень глубины заделки семян прежде всего по их полевой всхожести. С увеличением глубины заделки семян от 4 до 10 см в большей мере снижается полевая всхожесть средне-, а особенно короткоколеоптильных сортов по сравнению с длинноколеоптильными. Коротко- и среднеколеоптильные обеспечивают максимальную полевую всхожесть в северной лесостепи Приобья при заделке на глубине 3—4 см, в Кулундинской степи — не глубже 4—6. Углубление посева в первом случае до 6, а во втором — до 8 см приводит к снижению полевой всхожести на 5—10 % и более. Вследствие этого густота всходов, например, среднеколеоптильных сортов максимальной бывает при заделке семян в пределах 4 см и резко уменьшается в случаях 6, а особенно 8 см и глубже.

Длинноколеоптильные сорта, например, Скала имеют одинаковую полевую всхожесть семян при заделке не глубже 5—6 см. Районированные в Западной Сибири среднеколеоптильные сорта ячменя Омский 13709 и Винер обеспечивают максимальную полевую всхожесть семян при заделке не глубже 3—5 см. Причем между показателями полевой всхожести семян и интенсивностью развития корневой гнили проявляется обратная зависимость: чем выше полевая всхожесть семян, тем ниже заболеваемость растений корневыми гнилями, и наоборот.

Степень этой зависимости изменяется по сортам и годам. Наиболее тесная связь отмечена в северной лесостепи Приобья по сорту Лютесценс 758: коэффициент корреляции составлял — 0,905 ± 0,246 ≠ -0,984 ±0,102 и был доказан с вероятностью 95 %. Полевая всхожесть семян снижается при передаче возбудителей через семена в большей мере, чем через почву, а особенно через семена и почву. Вот почему опасно заделывать семена глубже биологически допустимого уровня на почвах, сильно заселенных возбудителями корневой гнили, а также при вынужденном использовании для посева инфицированных семян (табл. 69).

Источник

Факторы, влияющие на глубину заделки семян (пшеница, ячмень)

Проведение весенне-полевых работ в оптимальные сроки, а также соблюдение всех необходимых агротехнических требований создают условия для наилучшего роста и развития культур. Выполнение основных правил при посеве зерновых (пшеница, ячмень) способствует получению высоких показателей урожайности выращиваемых растений. Необходимое условие качественного проведения посевной – равномерная заделка семян на одинаковую глубину. Не допускается размещение семян непосредственно на поверхности грунта или на незначительной глубине (до 1 – 2 см). От этих факторов зависит уровень урожайности растений. Качественный посев способен оказать влияние (до 50 %) на повышение продуктивности культур.

Правильное определение необходимой глубины заделки семян – одно из важнейших условий, влияющих на успешное прорастание, своевременное кущение и дальнейшее развитие растений. Чтобы выбрать требуемую глубину для посева семян, учитывается тип и механический состав грунта, его влажность, тип культуры, сортовые особенности, размер семян и время посева. Во влажных и тяжелых почвах семена располагаются ближе к поверхности, а в сухих и легких – более глубоко. Как правило, при определении глубины залегания семян за основу берется их размер, а именно тройной диаметр. Более глубокая заделка семян ухудшит поступление к ним воздуха, необходимого для прорастания растений так же, как вода и тепло. В результате этого всходы появятся растянутыми, ослабленными и неполными. При расположении семян слишком близко к поверхности почвы, они могут подвергнуться губительному действию низких температур и (или) пострадают от недостатка влаги.

Уровень влажности грунта имеет одно из решающих значений для успешного прорастания семян. В засушливых условиях, когда наблюдается дефицит влаги в почве, прорастание семян затягивается, в результате чего корневая система растений развивается слабо, а появление всходов происходит недружно и позже обычного. В итоге продуктивность растений снижается и приводит к недобору урожая.

Ранней весной почва содержит большое количество талой и дождевой воды, но температурные условия этого периода позволяют проводить сев только холодостойких культур (пшеница, ячмень), поскольку грунт не успел еще достаточно прогреться. Семена этих растений дают дружные и полные всходы именно при невысокой температуре и обильном количестве влаги. История земледелия свидетельствует о том, что изначально зерновые культуры распространялись самосевом. Со временем, с появлением и развитием примитивных агротехнологий, их семена подвергались неглубокой заделке, что продолжалось в течение тысячелетий. За такой значительный период эволюционного развития растения адаптировались к неглубокому севу (2 – 3 см). Поэтому в конце прошлого века на смену интенсивным методам выращивания озимых культур, использующим концепцию глубокого сева (4 – 10 см), пришли ресурсосберегающие технологии, предусматривающие заделку семян озимой пшеницы на глубину 2 – 3 см.

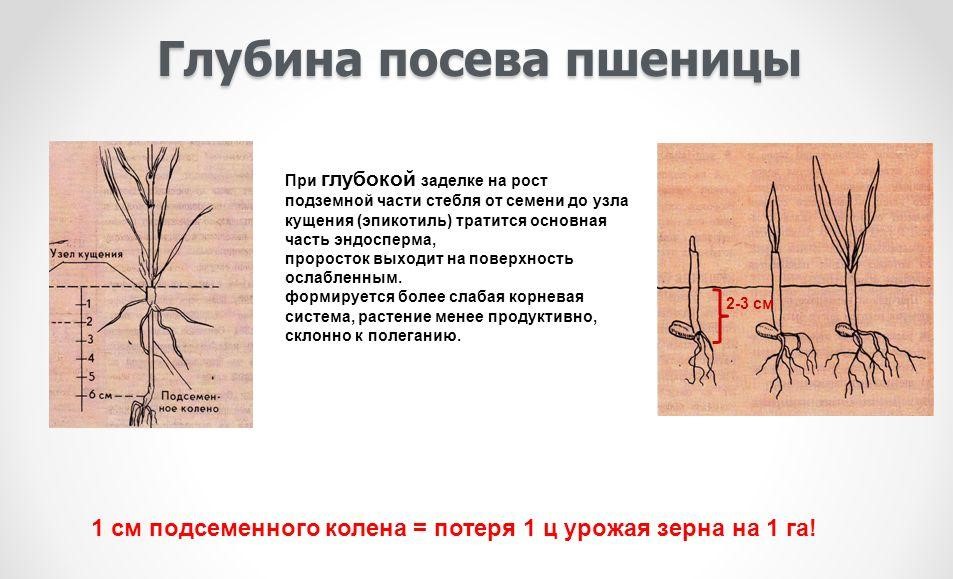

Для пшеницы яровой в условиях оптимальной влажности посевного слоя почвы глубина заделки семян составляет 2 – 3 см, а при недостаточном увлажнении – не глубже 3 – 5 см. Важный показатель успешного развития культуры – формирование узла кущення, которое происходит на глубине 2 – 3 см, независимо от заглубления семян при посеве. Поэтому при чрезмерном заглублении семян в процессе сева растение много сил тратит на рост подземной части стебля и выходит на поверхность ослабленным. Это проявляется в плохом кущении, более слабой корневой системе, сниженной продуктивности и склонности культуры к полеганию. При обработке посевного материала определенными химическими препаратами, обладающими свойством замедлять прорастание семян, глубина сева также не должна превышать 2 – 3 см.

При посеве ячменя ярового на недостаточную глубину, особенно в условиях дефицита влаги, некоторые семена могут взойти лишь после дождя, что приведет к появлению неравномерных всходов. При излишнем углублении семян часть побегов погибает, не достигая поверхности почвы, а часть появляется ослабленными, и растения отличаются низким уровнем устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Интенсивность дыхания и других физиологических процессов в клетках таких растений снижается.

Негативно действует на развитие чрезмерно углубленных семян, особенно в хорошо увлажненной почве, дефицит кислорода. Вода, находящаяся в избытке в поверхностном слое почвы, снижает проницаемость околосеменной оболочки для доступа кислорода. Кислород, содержащийся в газообразной фазе почвы, необходим для процессов прорастания семени и формирования всходов. Оптимальное его количество в газовой смеси почвы составляет 10 – 20%. Если этот показатель снижен до уровня 5% и меньше, то семена ячменя не всходят.

Глубина заделки семян ячменя ярового в засушливых районах не превышает 6 – 8 см. Если почвы легкие, но с достаточным количеством влаги, то посев семян проводят на глубине 5 – 6 см, а на тяжелых глинистых – не более 3 – 4 см. Но для более правильного и точного определения глубины посева следует принять во внимание почвенные характеристики и качество семян.

Источник