Подзолистые почвы

Характеристика подзолистых почв

Данному типу почв характерно расположение в природных зонах с холодным и влажным климатом. В процессе почвообразования участвуют такие структуры как: карбонатные и бескарбонатные отложения, глины и суглинки, пески и супеси, аллювиальные и делювиальные породы. Химический состав минеральной части обогащен кремнеземами, фульватный тип гумуса сосредоточен в маломощном горизонте высотой до 3-х см. В земледелии важно предотвратить водную эрозию почв.

Строение подзолистых почв

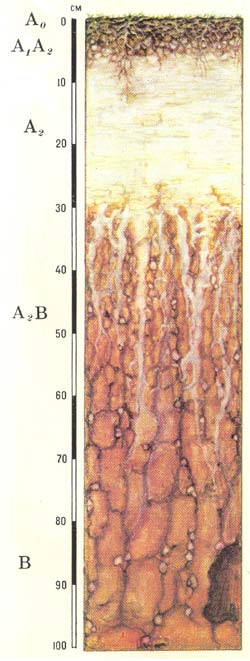

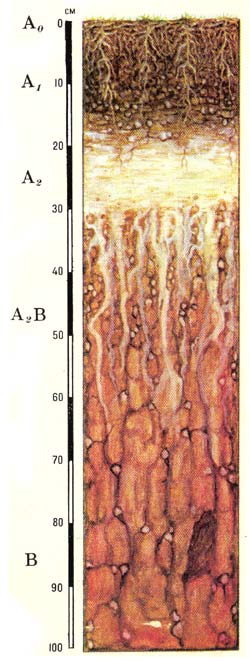

Ао – лесная подстилка. Образуется из опавшей хвои, остатков мха, встречается торф в составе;

А₁ — гумусово-элювиальный горизонт, бесструктурный;

А₂ — подзолистый горизонт, беден на содержание железа, марганца, полуторных оксидов и илистых частиц. Цвет беловато-серый, как печная зола. Увеличенное содержание неподвижного кварца;

В — иллювиальный горизонт, обогащен минеральными соединениями, окраска красновато-бурая, значительно уплотненный горизонт;

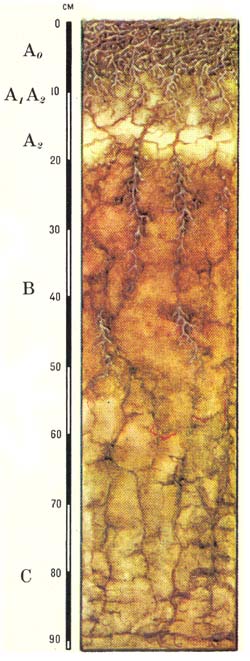

С — материнская порода часто выражена признаками оглеения. Цвет светло-жёлтый.

Зона распространения подзолистых почв

В мире такой грунт встречаются в Африке , Азии , Европе, США и Канаде. Наибольшее количество территорий с подобным грунтом выпадает на Россию. Подзолистые почвы имеются на равнинах и плоскогорьях в европейской ее части, Восточной Сибири и Дальнего Востока . При незначительном количестве растительных остатков и сильном промывном режиме в таежной зоне образуются подзолистые и дерново-подзолистые почвы. В Сибири подзолы заболочены и формируются в условиях многолетней мерзлоты.

Типы подзолистых почв

Их разделяют на три категории:

Подзолистые

Такие грунты характерны для хвойных лесов в зоне средней тайги. Кроны деревьев поглощают весь солнечный свет, и он практически не доходит до земли. Поэтому покров состоит из мхов и кустарниковой растительности. Неокультуренные почвы низкоплодородны, фульватный тип гумуса, кислая реакция и низкая емкость поглощения. Отрицательные физические свойства, малая насыщенность основаниями.

Глееподзолистые

Почвы типичны для условий северной тайги. Распространены здесь хвойные или смешанные леса. Верхний надпочвенный ярус мшистый или кустарничково-лишайниковый. Состав почвы: кислая реакция среды, малая емкость поглощения, фульватный тип гумуса, повышенное содержание силикатного железа в верхних частях профиля.

Дерново-подзолистые

Такой тип относится к южным таежным районам. Здесь произрастают широколиственные леса, сосново-лиственные. А также травянистые и травянисто-моховые леса. Грунт: низкое содержание гумуса и резко уменьшается по профилю. Не насыщен основаниями, почвенный поглощающий комплекс содержит кальций, магний, водород и алюминий. Кислая реакция среды.

По степени подзолистости выделяют:

По глубине оподзоливания:

- поверхностно-подзолистые – эллювиальный горизонт отсутствует, гумусовый слой выражен в виде белесых пятен с обильной кремнеземистой присыпкой, мощность до 5 см;

- мелкоподзолистые – горизонт А2 сплошной мощностью до 20 см;

- неглубокоподзолистые– мощность сплошного подзолистого горизонта до 30см;

- глубокоподзолистые– элювиальный горизонт сплошной, мощностью более 30 см.

Особенности подзолистых почв

— Четкая дифференциация профиля на элювиальный и иллювиальный горизонты. В них под маломощной гумусовой прослойкой залегает осветленный подзолистый горизонт;

— Иллювиальный горизонт аккумулирует в себе физическую глину, ил, полуторные оксиды;

— Общий гумусовый запас и его содержание в горизонтах довольно низкое;

— Высокая активная и скрытая кислотность верхнего профиля;

— Малая емкость поглощения при низкой насыщенности основаниями;

— Почвы мало обогащены питательными элементами для растений;

— Неблагоприятные физические свойства: уплотненный иллювиальный слой, агрономически не ценные почвы из-за плотной структуры нижних горизонтов и комковато-пыльных верхних слоев;

— Высокое содержание подвижных соединений алюминия.

Формирование подзолистых почв

Они формируются в условиях холодного климата и высокой влажности под хвойными и лиственными лесами на бескарбонатных породах. Особенностью образования данных почв является глубокий распад минералов из верхних слоев грунта путем выветривания, что приводит к освобождению полуторных окислов. Подзолообразование проходит интенсивнее в сомкнутых еловых лесах с мшистым покровом и отсутствующей травяной растительностью. Одновременно с этим может протекать дерновое почвообразование. Оно развивается под покровом луговой растительности при природном осветлении леса или после вырубки. Под влиянием растений в верхних слоях грунта накапливается перегной, создается комковатая структура. В результате образуется дерново-подзолистые почвы. Так же большую роль играет рельеф местности. В равнинных частях условия образования подзол более благоприятные, так как влага удерживается сильнее. На склонах она стекает и в малой степени проникает в грунт.

Растительный мир подзолистых почв

Эти почвы охватывают преимущественно таежную зону. Произрастают здесь хвойные и лиственные породы деревьев, мхи и кустарники. Хвойные леса можно разделить на смешанные хвойные и широколиственные. К ним относятся ель, сосна. Сюда же примыкают липа, клен и дуб. Хвойные леса из европейских елей и сибирских пород – пихта, лиственница, кедр. Западносибирские леса представляют ели, пихты и кедры. Восточносибирские состоят из сибирской лиственницы, восточнее произрастает лиственница Гмелина. Хвойные леса близ побережья Охотского моря богаты аянскими елями. Уссурийские смешанные леса дают такие породы как кедр, пихта чёрная маньчжурская. Из лиственных- желтая береза, амурская липа, пробковое дерево. Алтайско-саянские леса богаты пихтами, кедрами и соснами. Состав лесов меняется с севера на юг, разбиваясь на подзоны северной, средней и южной тайги. Верхний ярус северной тайги представлен еловыми редкостойными лесами с примесью березы и лиственницы, а нижний типичными для тундры растениями: карликовая березой, голубикой, багульником, вереском. Поверхность мшистая и лишайниковая. Средняя тайга состоит из густых ельников и пихт, почвенный покров составляют мхи. Южная часть тайги- это светлые широколиственные леса с хорошим травяным покровом и почти отсутствующими мхами.

Использование подзолистых почв

Подзолистые почвы по своему составу не пригодны в сельском хозяйстве. После дождя грунт раскисает, а высыхая образует плотную корку. Это неплодородные, с низким содержанием перегноя и кислой средой почвы. Микрофлора грибковая с актиномицетами. Верхние покровы подвержены вымыванию. Чтобы выращивать культурные растения землю необходимо известковать, добавлять подкормку и высаживать лесные заграждения, которые не позволят грунту расползаться во время дождей. Удобрения повышают плодородие почвы, и увеличивают емкость катионного обмена, а так же водно-воздушный режим. С помощью мелиорационных мероприятий можно добиться мощной гумусовой прослойки. Создавая пахотный слой, углубляться стоит аккуратно и постепенно, чтобы не поднять подзолистый горизонт и не перемешать его с плодородным слоем. При правильном одомашнивании данного типа почв можно получить хороший урожай овощных и плодовых культур.

Экологические проблемы подзолистых почв

Земельные ресурсы очень важны, поэтому их нужно беречь, как и всю природу в целом. Подзолистые почвы составляют большую часть пахотных земель России . Но не стоит забывать, что без мероприятий по увеличению плодородия эти почвы малопригодны. Ко всему прочему ситуация обостряется из-за антропогенных действий человека. Чтобы ввести земли в сельхоз оборот, необходимо убрать часть лесной подстилки, что напрямую нарушает почвообразовательный процесс. Из-за чрезвычайно активной хозяйственной деятельности появляются проблемы. Увеличивая количество удобрений и частоту их внесения, сначала наблюдается существенный урожайный прирост, но такая химизированная подкормка ведет за собой структурное изменение почвы и ее биологической активности. Нарушается образование гумусового слоя, более сложные минеральные соединения распадаются и выходят из почвенного состава. Так же появляется почвоутомление – резкое снижение урожайности при бессменном возделывании или частом возвращении на поле одних и тех же культур. Наряду с этим, выделяют сопутствующие факторы деградации подзолистых почв. К ним относится нарушение баланса питания растений. Изменение свойств почвы и pH-среды. Развитие грибковой и бактериальной микрофлоры, накопление токсичных веществ. Появление сорняков и вредителей. При неправильной мелиорации происходит подкисление от избытка минеральных удобрений. Так же это может случиться при выпадении кислотных осадков. Оглеение является одним из факторов почвообразования в некоторых районах, но возможно развитие процесса на равнинных пашнях при застоях вод. Осолонцевание появляется с увеличением натрия. Это связано с поступлением солей из материнских пород, грунтовых и поверхностных вод при орошении земель.

Итак, чтобы минимизировать деградацию подзолистых почв, необходим индивидуальный подход к окультуриванию, адекватные меры по повышению плодородия путем добавления удобрений и севооборот культурных растений.

Источник

Горизонт подзолистой почвы 6 букв

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | |||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | |||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | |||

|

Подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы

Карликовые подзолистые почвы

А0 — лесная подстилка, при мощности 1-2 см состоит преимущественно из опада прошлого года и не расчленяется на подгоризонты; если же подстилка более мощная, она расчленяется на несколько подгоризонтов, чаще всего на три:

А0‘ представляет собой слой слаборазложившихся бурых остатков с сохранившейся формой, прочностью и т. п.;

А0» — светло-бурый, более прочные элементы сохранили внешний вид, но утратили прочность, легко разламываются, растираются; более нежные, например листья, исчезли почти полностью; характерно обилие грибного мицелия, который в виде белых и желтых нитей пронизывает этот слой;

А0»’ — от темно-бурого до черного цвета землистой консистенции; первичных элементов уже не сохранилось, за исключением наиболее прочных: шишек и их чешуек, кусков коры и пр.; имеет иногда комковатую структуру, но чаще бывает порошковидным; при большой мощности лесной подстилки в ней, особенно в нижних слоях, в изобилии встречаются корни растений как напочвенного покрова, так и древесных; горизонт лесной подстилки резко отделяется от нижележащих горизонтов;

A1 — гумусово-аккумулятивный мощностью от нескольких сантиметров до 30 см, серый или темно-серый, структура мелкокомковатая, иногда с горизонтальной делимостью, непрочная, по окраске довольно четко отделяется от нижележащего горизонта;

А2 — подзолистый (элювиальный) мощностью до 30 см, как правило самый светлоокрашенный горизонт в профиле почвы; белесый или белесовато-светло-серый, плитчатой, пластинчатой, чешуйчатой или листоватой структуры; нередко содержит стяжения из гидроокисей с примесью гумуса и глинистых частиц;

А2В(АВ) — переходный пестроокрашенный горизонт от элювиального к иллювиальному, в котором чередуются участки горизонта А2 и В1( участки горизонта А2 сформированы здесь в виде языков, затеков, карманов или клиньев, общая мощность которых изменяется от 10 до 50 см; в песчаных почвах обычно отсутствует;

В — иллювиальный мощностью 20-120 см, наиболее ярко окрашенный, в профиле бурых, красно-бурых тонов самый плотный; имеет ореховатую структуру, которая постепенно книзу переходит в призматическую; по трещинам и на поверхности структурных отдельностей имеются белесая присыпка и коричневые натечные пленки;

С — почвообразующая порода, слабо измененная или совсем не измененная почвообразованием.

Такое строение имеют дерново-подзолистые почвы; подзолистые почвы отличаются тем, что в них сразу под слоем лесной подстилки залегает подзолистый горизонт А2.

Подзолистые почвы песчаного механического состава отличаются от описанных выше суглинистых почв. Горизонт А2 в них очень светлый, почти белой окраски, мучнистый, бесструктурный, часто языковат, резко переходит в иллювиальный горизонт В. Последний менее растянут, но выражен резко; нередко представляет собой плотно сцементированный слой, почти водонепроницаемый.

Подзолистые почвы характеризуются резким обеднением илистыми частицами и полуторными окислами верхних почвенных горизонтов и накоплением их в иллювиальном горизонте В. Они имеют кислую реакцию, высокую ненасыщенность основаниями (40-85% в подзолистых и 20-70% в дерново-подзолистых почвах). Содержание гумуса различно, может достигать иногда 9%, но падение его содержания с глубиной очень резкое, состав фульватный.

Подзолистые почвы составляют основную массу пахотно-земелыюго фонда таежно-лесных территорий и пригодны для выращивания широкого набора сельскохозяйственных культур. Большинство пахотных подзолистых почв нуждается в известковании и регулярном внесении минеральных и органических удобрений. Последние необходимы не только как источник питания растений, но и как средство, увеличивающее емкость обмена и улучшающее водно-воздушный режим пахотного слоя. После проведения улучшительных мелиорации на месте подзолистого горизонта образуется мощный гумусированный пахотный слой с высоким содержанием гумуса и элементов питания растений, образуется окультуренная дерново-подзолистая почва.

Тип подзолистых почв включает в себя следующие подтипы:

- Глееподзолистые почвы

Подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы

Содержание раздела Почвы России и СССР:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector

Подзолистые почвы

Подзолистые почвы Дерново-подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы