Осенний компост: 5 советов по закладке на зиму

Компост – ценное натуральное удобрение, получаемое в результате перегнивания органики. Для его созревание потребуется время (минимум 6–9 месяцев). При закладке компоста следуют определенным правилам, иначе биомасса высохнет или начнет издавать неприятный запах. Лучше закладывать компостную кучу осенью, тогда в следующем сезоне удобрение уже можно будет использовать для подкормки растений, нуждающихся в большом количестве азота.

Подходящее место для компостника

Компостник обычно устанавливают в укромном уголке сада, подальше от глаз. Нежелательно, чтобы поблизости росли деревья: их корни способны менять направление роста и вытягивать из компоста питательные вещества. Место не должно с утра до вечера освещаться солнцем. В противном случае органика будет пересыхать, придется постоянно контролировать ее состояние и часто доливать воду.

Яма, куча или бак?

Компост можно приготовить несколькими способами. В первом случае роют яму глубиной около 1 м и размером 1,5х2 м. Можно сделать ее чуть больше или чуть меньше. Чем объемнее компостник, тем быстрее созревает в нем компост. Для протекания биологических процессов необходима стабильная температура и постоянный уровень влажности. В яме эти показатели обеспечить легко.

Второй способ подразумевает сооружение компостной кучи. Ее оптимальные размеры – 1 м в основании и 1-1,2 м в высоту. Перед закладкой компоста выкапывают яму глубиной 20–25 см, на дно укладывают дренаж из веток – по ним вниз будет стекать жидкость, образуемая в процессе ферментации. Затем слоями выкладывают органику. По периметру кучу огораживают досками или мелкоячеистой сеткой. Сверху компостник накрывают спанбондом или соломой.

6 ошибок, которые вы совершаете с кучей компоста

Еще один вариант предусматривает закладку компоста в специальный пластиковый бак, его можно купить в садовом центре. Такой компостник имеет встроенный шланг для подачи воды и вращающийся барабан, позволяющий перемешивать содержимое. Бак для компоста выглядит эстетично и не требует усилий, необходимых для выкапывания ямы или сооружения ограждения.

Какой бы способ закладки компоста ни был выбран, потребуется соблюсти еще несколько условий для того, чтобы получить качественный компост, а не зловонную, слизкую массу.

Как правильно уложить компост

Органику укладывают в компост слоями. Органические материалы условно подразделяют на два типа – зеленые и коричневые. Их лучше чередовать между собой. Предварительно отходы нужно измельчить, крупные куски органики перегнивают значительно дольше.

К зеленой массе относят:

- скошенную траву;

- выполотые сорняки;

- отходы овощей и фруктов;

- ботву.

В процессе преобразующих реакций этот тип органики выделяет значительное количество азота. К этой же группе причисляют навоз и птичий помет, которые тоже можно добавлять в компост для ускорения созревания.

Органика, относящаяся к коричневой массе:

Это углеродистые компоненты с большим содержанием клетчатки. Их присутствие делает компост рыхлым и обогащает его различными химическими элементами, необходимыми для нормального развития растений.

Каждый слой делают толщиной 15–20 см. Пищевые отходы, бумагу, опавшие листья смешивают с более грубыми материалами, чтобы повысить воздухопроницаемость. К древесной стружке и коре добавляют известь или доломитовую муку, чтобы ускорить процесс разложения компонентов. Самый нижний слой органики присыпают садовой землей с добавлением извести.

5 простых способов ускорить созревание компоста

Отходы, непригодные для компоста

Для приготовления качественного компоста пригодны не все отходы. В компостную кучу нельзя закладывать растительные остатки растений, пораженных грибком или бактериальной инфекцией. Патогены в процессе разложения органики не погибнут и в дальнейшем могут заразить посадки. Ботва картофеля и томатов ядовита, поэтому может вызывать гибель ферментирующих бактерий, ее тоже лучше не закладывать в компостник.

Не используют с этой целью обсеменившиеся сорняки, а также корневища многолетних сорных растений. В компост не добавляют фекалии людей, кошек, собак, в которых могут присутствовать гельминты. Нельзя закладывать в компостную кучу стекло, куски пластика, синтетические материалы, так как они не перегнивают. Под запретом крупные кости, ламинированная бумага, кожура цитрусовых фруктов.

Использование ускорителей созревания компоста

Компостную массу периодически увлажняют. Влага необходима для процессов ферментации. Влажность нужно поддерживать в диапазоне от 45 до 70 процентов. На ощупь органика должна быть похожа на отжатую губку. Оптимальная температура в компостной куче – 30 °C (допустимы отклонения в 3 °C в обе стороны).

Сухая органика не будет разлагаться, а слишком влажная начнет слеживаться и процесс ферментации нарушится. Раз в 2 недели содержимое компостной кучи перелопачивают. Во влажную погоду это делают чаще. В приготовлении компоста участвуют не только бактерии, но также насекомые и дождевые черви.

Для ускоренного созревания компостной массы к ней добавляют:

- Специальные биологические удобрения, например, «Байкал-Эм», «Сияние». Содержащиеся в них микроорганизмы способствуют быстрому разложению органики.

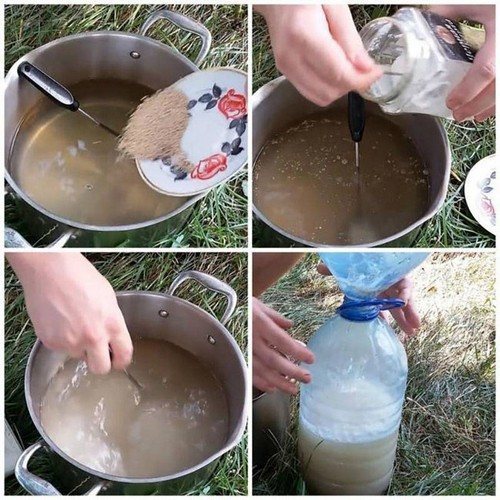

- Травяной «коктейль». Его готовят из скошенной травы с добавлением куриного помета (5 кг и 2 кг соответственно на 20 л воды). Составу дают перебродить под крышкой 5–7 дней, периодически перемешивая содержимое емкости.

- Дрожжевую закваску. Для ее приготовления используют 1 ст. л. сухих дрожжей и стакан сахара на 1 л теплой воды. В центре проделывают глубокое отверстие и вливают туда раствор дрожжей.

5 советов по подготовке листового перегноя с осени

Определить созревание компоста можно по его внешнему виду. Масса станет рыхлой и однородной, состоящей из мелких частиц. Цвет зрелого компоста – темно-коричневый, а запах напоминает запах влажной земли. Если в компостной куче не наблюдается видимых изменений, в ней не хватает влаги. Нужно добавить к общей массе картофельные очистки, скошенную траву и воду.

Источник

Как зимует моя компостная куча — правильная подготовка к холодам очень важна!

Компост, приготовленный по правилам, является универсальным органическим удобрением, имеющим богатый состав полезных веществ. Весомым плюсом питательной органической подкормки является доступность – ее можно приготовить из ингредиентов, которые всегда под рукой на дачном участке. Это и навоз, и пищевые отходы, и растительные остатки, и сорняки, и опавшие листья.

Для создания по-настоящему полезного удобрения необходимо не только придерживаться технологических моментов, но и соблюдать сроки созревания органики. Я расскажу вам как поступить с компостной кучей, которая не успела созреть до наступления зимних холодов.

О компосте

Вызревший готовый компост похож на черно-коричневую рыхлую землю, имеет нейтральный запах. Благодаря не до конца перегнившим компонентам, которые видны при внимательном рассматривании массы, субстрат остается пористым и сыпучим.

Сроки созревания компостной кучи зависят от температурного режима: в теплое время подкормка готова через 3-4 месяца, в холодное – через 6-9 месяцев.

Влияние непогоды на компостную кучу

Иногда органическая масса осенью не успевает перегнить до наступления непогоды, и дачнику необходимо проявить заботу о компостной куче.

Нельзя оставлять ее содержимое мокнуть под дождем или снегом. Низкие температуры также губительны для органики. Несмотря на то, что сухой биоматериал не разлагается, а влажная среда лишь активизирует разложение органических компонентов, это актуально лишь для теплого времени года. При созревании компост нуждается не только в повышенной влажности, но и в высоких температурах. Кроме того, неконтролируемое количество выпавших осадков способно переувлажнить разлагающуюся органику. Вследствие этого масса потеряет свою рассыпчатость, ее компоненты перестанут друг с другом взаимодействовать, а с наступлением зимних холодов смерзнется.

Весной дачнику придется долго дожидаться, пока содержимое компостной кучи разморозится и можно будет возобновить процесс «приготовления» органической подкормки.

Перемешивание органической массы

Для лучшего перепревания органике необходима не только влага, но и доступ воздуха. Кислород способствует процессу разложения массы. Для этого содержимое кучи минимум два раза в месяц в теплое время переворачивают, перемешивая ее сверху вниз и с краев к центру, а также протыкают в глубину.

И тут мы можем заметить противоречие: как же одновременно укрыть компостную кучу и проводить перемешивание ее компонентов? Я советую вам ориентироваться на обстоятельства. Если вы постоянно проживаете в загородном доме и ежедневно пополняете содержимое компостника, имеете возможность регулярно его перемешивать, то можно не укрывать кучу зимой.

Укрытие на зиму

Если вы находитесь на даче лишь в сезон, то вам необходимо задуматься об укрытии компоста на зиму. В качестве укрывного материала можно использовать толстый слой опавшей листвы, соломы или ботвы растений, а также спанбонд.

Не допускается укрывать органическую кучу полиэтиленом или плотной пленкой, ограничивающими доступ воздуха к ее содержимому.

«Разогрев» компостных куч

Из личного опыта скажу, что органическую массу можно «разогревать» холодной зимой. Для этого крупные компостные кучи проливают кипятком, подкладывают в их середину раскаленные камни и булыжники. Этими нехитрыми способами можно поддерживать процесс разложения органики даже в сильные морозы.

Подведу итог вышесказанному: заботиться о несозревшей компостной куче зимой необходимо. Ну а как это лучше сделать, каждый огородник решает сам, учитывая при этом все сопутствующие обстоятельства и факторы.

Источник

Готовим компостную кучу к зиме правильно: условия для вызревания, укрытие

Компост всегда пригодится на участке как хорошее органическое удобрение. В моем саду и огороде он всегда служит универсальной подкормкой для любых культур.

В приготовлении качественного компоста самое главное — соблюдение технологии и достаточное время для созревания.

Готовый компост по структуре рыхлый, сыпучий. Цвет должен быть коричнево-черный, а запах нейтральный. Он не должен пахнуть резко и неприятно. Рыхлость и пористость компосту придают частички не до конца сгнивших органических компонентов.

Условия вызревания качественного компоста

На созревание компосту требуется 3-5 месяцев в теплое время и 6-10 месяцев в холодных условиях. Много вопросов возникает, как поступать с компостом, если большая часть времени вызревания приходится на холодное время (позднюю осень и зиму). Нужно ли укрывать его, и если нужно, то чем?

С одной стороны кажется, что компостная яма, наоборот, должна намокать, впитывать как можно больше влаги, ведь так она будет лучше преть и вызревать. Логично и то, что органика перегнивает именно от сырости. Сухая масса не разлагается. Некоторые садоводы специально заливают водой компост.

Такие условия подходят только для теплого времени года. Влажность не будет выполнять свою работу без высокой температуры воздуха. Чрезмерное количество жидкости приводит к слеживанию массы, а с наступлением морозов к оледенению. Лед не позволяет компосту перегнивать, из-за этого время его приготовления в зимнее время останавливается, а с оттаиванием затягивается на всю весну.

Чтобы органическая масса хорошо прела, нужны не только оптимальная влажность и тепло, но и хорошая циркуляция воздуха и достаточная насыщенность кислородом. Хороший приток воздуха обеспечивается периодическим переворачиванием слоев. Примерно один раз в две недели я начинаю ворошить компост, поднимая нижний слой наверх. Так компост быстрее дойдет до нужной консистенции.

Проживая в загородном доме, я круглый год утилизирую органические отходы (очистки от овощей и фруктов, яичную скорлупу) в компост. Кучу я не накрываю, так как это нецелесообразно.

Материалы для укрытия

Когда нужно укрытие? Если вы живете или бываете на участке лишь в дачный сезон, стоит подумать о зимнем укрытии. Для этого следует использовать солому, ботву или опавшие листья. Слой защиты укладывайте достаточно толсто, примерно 40 см. Следите за тем, чтобы у растений, пошедших на укрытие, не было признаков заболеваний. В таком случае в дальнейшем компост опасно будет применять в качестве удобрения, он может заразить посадки.

Еще один вариант — спанбонд. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку и нечто подобное, под ними куча не будет «дышать», кроме того, от промерзания этот материал не спасает.

Если куча небольшая, то укрывать не обязательно. Даже если в ней скопится и намерзнет слишком много влаги, весной она растает довольно быстро.

С наступлением весеннего тепла укрывочный слой убираем, если он сам за зиму не перегнил.

Особенно фанатичные хозяева даже придумали как разогревать кучу в морозы. Один из вариантов — поливать кипятком. Более сложный способ — подкладывать горячие камни.

Укрывать компост или не обязательно, каждый хозяин определяет сам.

Статья была полезна? Жмакай «Палец вверх»!

Источник

Как приготовить компостную яму на зиму и нужно ли ее укрывать

Компост – это органическое удобрение. Получают его при перегнивании органических остатков: травы, листвы, бумаги, пищевых отходов и т.п. для правильного составления компоста компоненты укладывают слоями. Чередуют слои с мягкими и сочными компонентами со слоями грубых отходов. Отсюда и название этого удобрения: слово «компост» переводится как «составной».

Готовый компост имеет рыхлую, рассыпчатую структуру. Цвет темно-коричневый, ближе к черному. Запах слабый и напоминает лесную подстилку. В готовом компосте практически отсутствуют целые части растений, но можно встретить не до конца перепревшие фрагменты: небольшие веточки, жилки листьев.

Как готовить компост

Органические отходы превращаются в гумус не сами по себе. В процессе разложения участвуют почвенные микроорганизмы, а также дождевые черви и личинки насекомых. Для полноценной переработки органики нужны три основных условия: кислород, влага и тепло. Именно поэтому летом при недостатке осадков компостную кучу нужно поливать и при необходимости рыхлить вилами.

Для ускорения перегнивания органики рекомендуется добавлять в компостную кучу различные ускорители компостирования. Например, средство Компостин или его аналоги.

Для приготовления компоста органику складывают в специально подготовленные места. Складировать можно как в специальные ямы, так и в кучи. Принципиальной разницы нет. Но в яме условия более «комфортные», без резких изменений.

Подготовка компостной ямы

Компостную яму заглубляют на глубину около 60 сантиметров. Форма прямоугольная с оптимальными размерами сторон примерно 1-1,5 метра. Стенки ямы выкладываются старым шифером (листовым или волнистым) или досками. Можно делать монолитные стенки из бетона. Тут всё на усмотрение хозяев!

Дно ямы выкладывается хворостом или древесной щепой. Они будут играть роль дренажа. Материал для компостирования укладывается слоями по 15-20 сантиметров. Новые слои добавляют по мере усадки уложенных ранее. Заполненную яму оставляют созревать, не внося больше материал. Во время компостирования материала в этой яме начинают заполнять другую. Таким образом, лучше всего делать не менее двух компостных ям и работать с ними по очереди. А лучше три.

Если первая яма только заполняется, то во второй компост уже дозревает. А в третьей находится зрелый, готовый к использованию.

Подготовка компостной кучи

Компостная куча формируется без углубления или с незначительным заглублением (до 20 сантиметров). Материал либо складывают в кучу слоями, либо готовят короб (ящик) из любых доступных материалов. Проще всего ящик собрать из поддонов. Компостеры можно также и купить готовыми подходящего размера.

Готовые компостеры удобны тем, что они мобильные и часто снабжены открывающейся дверкой в нижней части для извлечения готового компоста, не вороша всю закладку. Компостер работает как конвейер. Такой подход очень удобен при ограниченной площади. Нет необходимости устраивать вторую компостную кучу. Но это при условии небольшого количества отходов. Если отходов много, то лучше устроить два или лучше три компостера и использовать их поочередно.

Заполнять компостные кучи можно в течение всего теплого периода – с весны и до осени. Между слоями не нужно прокладывать никаких изолирующих материалов. Иначе микроорганизмы не смогут полноценно заселять свежедобавленный материал. И компостирование будет проходить не так эффективно.

Как укладывать компостную кучу и заполнять компостную яму

Для лучшего компостирования органического сырья, комплектовать компост нужно послойно. На дно ямы укладывается основание из крупных веток или щепок. Они послужат дренажом и будут отводить лишнюю влагу.

Далее послойно укладываются растительные остатки в зависимости от их вида. Отходы условно делят на две группы:

- Зеленая масса. Это компоненты, богатые азотом. Основу зеленой массы составляют зеленые части растений: скошенная трава, обрезки и отходы фруктов и овощей, пищевые отходы, зеленые сорняки. Зеленая масса, как правило, сочная.

- Коричневая масса. Это углеродистые компоненты. В этих отходах азота практически нет, но они богаты клетчаткой, которая также необходима бактериям. В коричневую массу входят: сено, солома, опавшая листва, древесные стружки и опилки, бумага. Коричневая масса более сухая. Одно из ее предназначений – вентиляция компоста, а также улучшение структуры готового удобрения.

Укладка слоев производится в следующем порядке. На основание из веток сначала выкладывается слой коричневой массы, затем слой зеленой массы. Сверху отдельный слой земли, навоза или донного ила. И в завершение весь пирог поливается стимулятором компостирования в соответствии с инструкцией. Дальше наполнение продолжается по такому же принципу. Оптимальное соотношение зеленой и коричневой массы – 1:1.

Если толщина слоев зеленой и коричневой массы могут достигать 15-20 сантиметров, то земли или ила такое количество не нужно. Достаточно уложить слой толщиной 5-7 сантиметров в рыхлом виде.

Для улучшения процесса компостирования и получения более качественного удобрения перегнивающую органику периодически рекомендуется перемешивать. Материал с краев нужно перемещать в центр для равномерного перегнивания. Перемешивание обеспечит лучшую аэрацию компоста и равномерное перемешивание компонентов. Прибегать к такой процедуре рекомендуется 1-2 раза в месяц.

Хотелось бы отметить, что перемешивание носит рекомендательный характер. Без вмешательства органика тоже перегниет, хотя и не так быстро и может быть не равномерно. Перемешать готовое удобрение можно будет уже перед самым использованием, отложив не перегнившие фрагменты в следующую партию компоста.

Нужно ли закрывать компостную кучу на зиму

Теперь мы подходим к самому интересному вопросу — надо ли закрывать компостную кучу на зиму? Дебаты по этому вопросу не утихают уже не один год. Противоборствующие стороны отстаивают диаметрально противоположные мнения. Давайте рассмотрим доводы обеих сторон и попробуем разобраться, как подготовить компостную яму к зиме.

Основные причины укрывания компоста на зиму:

- Укрывание компостной кучи не дает промерзать материалу.Отчасти это так. Особенно если укрывать плотной пленкой. Гниющая компостная куча способна самостоятельно разогреваться. Поэтому укрывание в зиму способно немного ослабить теплопотери. В данном случае проводится аналогия с теплицей, укрытой плёнкой. Но есть и обратная сторона такого подхода.

Для правильного гниения компосту нужен кислород, так как все происходящие процессы аэробные. А под пленкой вентиляция практически невозможна, притока кислорода нет и начинаются анаэробные процессы. То есть брожение. В результате брожения мы не получим рассыпчатый и плодородный компост. Это будет кислая слипшаяся масса с дурным запахом.

Впоследствии компостирование такой перебродившей субстанции будет затруднительно.Если укрыть компостный ящик дощатой крышкой, то ни о какой теплоизоляции и речи нет. Компост будет промерзать примерно так же, как и без укрытия. А кот влаги он может и недополучить, что тоже не очень хорошо.

- Укрывание компостной ямы способствует защите от переувлажнения материала весной, во время таяния снега. Весьма спорный довод. Талая вода особой опасности компосту не представляет. А в собранной по всем правилам компостной куче лишняя влага задерживаться не будет. Она очень быстро пройдет через гниющую органику, а излишки впитаются в грунт.

Так всё-таки, нужно ли укрывать компостную кучу на зиму или нет?

И если нужно, то чем укрывать компостную яму на зиму? По моему скромному мнению укрывать компостную кучу на зиму каким-то капитальным укрытием нет необходимости. Компостная куча живая, она должна дышать. И ничего страшного не произойдет, если в морозную бесснежную зиму верхний слой промерзнет. Весной же он оттает. Внутри кучи всё равно будет тепло и будет продолжаться гниение. А если зима снежная, то и вообще промерзания может не быть. Снежный сугроб сам выполнит функцию укрытия.

Единственное укрытие, которое не навредит и даже принесет пользу в последующем – это укрывание сеном или соломой. Так куча не сразу и не сильно промерзнет зимой, а весной сено начнет также перегнивать и станет хорошим удобрением.

Источник